首部“四书”英译本

——柯大卫《四书译注》初探*

2017-10-10□

□

柯大卫(David Collie, 1791—1828)①关于柯大卫的生平,可参见拙文《首位〈四书〉英译者柯大卫生平诸事考述》,《北京行政学院学报》2013年第6期,第121—122页。1791年3月27日生于苏格兰北部金卡定(Maryculter Parish),父亲亚历山大·科利(Alexander Collie),母亲伊索贝尔·密斯(Isobel Smith)。1817年柯大卫求学于阿伯丁国王学院,一年之后转到伦敦会的培训机构高士坡神学院(the Gosport Academy)跟随戴维·博格(Rev.David Bogue,1750—1825)接受神学训练,1821年结婚并被按立为牧师,同年被伦敦会派往马六甲传教。1828年因病医治无效去世,享年37岁。

在马六甲期间,1823年柯大卫被马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)任命为英华书院(Anglo-Chinese College)中文教授,并兼司库、图书管理员、博物馆员,1824年接替宏富礼(James Humphreys)任校长(第三任)。在不足六年时间里,柯大卫开展了一系列活动,主要体现为:日常布道、主持主日崇拜活动、印发宣教材料等;培养了一批熟悉中西文化的学生;②比较出名的学生有以下几位:摩尔(J.H.Moor,1802—1843),1825—1827年在书院学习,学成后任马六甲免费学校校长,历任《新加坡年鉴》《新加坡自由报》主编和新加坡学院教授,1826年创办《马六甲观察报》。亨特(William C.Hunter,1812—1891),1825年来华,旋赴马六甲英华书院学习汉语16个月。毕业后到美商旗昌洋行任职,著有《广州番鬼录》和《旧中国札记》,是知名的汉学家。袁德辉(Shaou Tih), 约于1800 年出生于四川,曾在槟榔屿的天主教学校读书,识拉丁文,约1825—1827年在书院学习,学业表现优异,给亨特留下深刻印象。毕业后曾任理藩院通事, 翻译有关文件,并于鸦片战争前两度赴广州搜集外国资料。1839年凭借熟练的中英文知识被召入林则徐幕下,成为林则徐对外交涉、了解域情的主要助手。马约翰(John Robert Morrison,1814—1843),马礼逊之子,1827—1830年在英华书院跟随柯大卫和基德(James Kidd,1804—1843)学习中文,尤其是官话。毕业后任英国驻广东东印度公司中文翻译,1834年任英国驻广东商务监督的中文秘书和译员,在鸦片战争期间以及签订《中英南京条约》时,他担任英方中文首席翻译。著译14种中英文作品,③中英文作品有:《论感化新生》(56页,1824)、《宣传单集》(1824)、《圣经释义》(马六甲,1825,开始用“种德者”笔名)、《天文问答》(1825)、《腓力比书注》(1825)、《耶稣言行总论》(1826)、《天镜明鉴》(70页,1826)、《圣书凭据总论》(84页,1827)、《圣书袖珍》(53页,1832)、《英中学生的助手》、《新纂圣经释义》、《新纂圣道备全》、An abridgment of Sacred History(《圣书简史》,40 页,1826)、The Chinese Classical Works, Commonly Called the Four Books,Translated and Illustrated With Notes(《四书译注》,185页,1828)。参见郭磊:《柯大卫英译〈四书〉研究》,郑州:中州古籍出版社,2016年,第46—47、50—53页。为中西文化交流做出了一定的贡献。其中《四书译注》 (The Chinese ClassicalWorks, Commonly Called the Four Books, Translated and Illustrated With Notes) 成为中国经典“四书”的首部英译本。1843年《日晷》(The Dial)10月刊编者按指出,该译本是“目前所能见到的中国文献中最有价值的贡献”①Lyman V.Cady, “Thoreau’s Quotations from the Confucian Books in Walden,” American Literature, Vol.33, 1961, p.21.。

一、首次全译 功不可没

耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)所译拉丁文《大学》开篇部分于1593年在罗马出版,②张西平:《西方汉学的奠基人罗明坚》,《历史研究》2001年第3期,第107页。从而开启了儒家经典“四书”西传的历史。截至1828年,出现了多部“四书”译本③详见郭磊:《新教传教士柯大卫英译〈四书〉之研究》,北京外国语大学博士学位论文,2014年。,但真正意义上的“四书”英译本,一直不曾出现:1691年的英文本《孔子的道德》(The Morals of Confucius, a Chinese Philosopher)只是由法文本《中国哲学家孔子的道德》(La Morale de Confucius, Philosophe de la Chine)转译而来,不包括《孟子》,而且为节译本;马士曼(Joshua Marshman,1768—1837)的《孔子的著作》(The Works of Confucius)只有《论语》上部;马礼逊和小马士曼(John Clark Marshman,1794—1877)本都是《大学》单篇。直到1828年3月新教传教士柯大卫的“四书”译本在马六甲出版,才打破这一沉寂已久的局面。

从翻译史的角度看,该译本不仅首次囊括《孟子》,它还处在马礼逊和理雅各(James Legge,1815—1897)译本之间,起到了一个桥梁作用,能让我们清晰地看到新教传教士(从马礼逊经柯大卫至理雅各)翻译儒家经典的历史概貌,即从语言学习到译儒攻儒,再到儒耶互补这样一个过程,对儒家思想的认识不断深化。④赵长江:《译儒攻儒,传播福音》,《天津外国语大学学报》2012年第5期,第59—60页。另外,如果把早期天主教传教士翻译“四书”的代表作《中国贤哲孔子》(Confucius Sinarum Philosophus)和后来的理雅各翻译的《中国经典》(The ChineseClassics)(前两卷)做一比较的话,不难发现,前者的“合儒”、后者的“补儒”乃至“超儒”与柯译本的“批儒”可谓特点鲜明。⑤参见张西平:《儒学西传欧洲研究导论》,北京:北京大学出版社,2016年,第132页;Dr.Lauren Pfister, “Serving or Suffocating the Sages,” The Hong Kong Linguist, spring and autumn, 1990, pp.46—47.

从中西文化交流史的层面看,柯氏译本不仅直接为英国传教士汉学家理雅各在翻译儒家经典时所借鉴,更好地把儒家思想介绍到西方世界,而且还对美国汉学家卫三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)产生影响。他在其《中国总论》(The Chinese Kingdom)中引用柯大卫的译文来阐释儒家君子、圣人之概念。更重要的是,柯译本对超验主义代表人物爱默生(Ralph Waldo Emerson,1803—1882)、梭罗(Henry David Thoreau,1817—1862)产生重要影响:除了在超验主义俱乐部的喉舌刊物《日晷》上摘录42条语录宣传儒家思想外,他们或在日记中多次摘录或在演讲中及著作里引用。

在1843年7月7日的信中,爱默生提到柯大卫的“四书”译本:“……最近,我拥有了最好的儒家典籍,一本在马六甲出版的八开本的书,许多有关孔子的部分过去已有较为全面的介绍,但其中的《孟子》篇令我耳目一新……”⑥Hongbo Tan, “Emerson,Thoreau,and the Four Books: Transcendentalism and the Neo-Confucian Classics in Historical Context,”Washington State University PhD.Dissertation, 1989, pp.137—138.这是他首次接触到《孟子》,随后多次在日记里引用。

“五亩之宅,树之以桑;鸡豚狗彘之畜,无失其时……”孟子为梁惠王定制的为王之道被爱默生拿来献计于时任国务卿。更有趣的是,柯大卫在为“五亩之宅”之“亩”作注时,提到了中国古时的井田分封制,受此启发,爱默生想“美国政府是否也能把山脚下那一望无际的平原及林地分给那些身强力壮而无地可耕的可教之民每人两英亩(相当于中国的五亩)呢?”⑦Ibid., p.142.

梭罗还身体力行,在瓦尔登湖体验“孔颜乐处”,领会“曾点气象”。儒家思想中以个人修养为本,正心修身的行为准则,尤其让梭罗感到心灵相犀:他到瓦尔登湖隐居,其实就是对孔子赞叹的“一箪食,一瓢饮,回也不改其乐”的颜回精神的亲身实践;他遵循《大学》中“苟日新,日日新,又日新”的教诲,每日到瓦尔登湖中洗浴谁说不是受到“曾点气象”之影响呢?①梭罗在其名为“Commonplace Book”的手稿中翻译了“子路、冉有、曾皙、公西华侍坐”一节,随后做出评论:“For the most part I too am of the opinion of Tian”。参见Hongbo Tan, op.cit., p.199.

二、动机有变 结构完善

根据1826年英华书院年报:一部通常被称作“四书”的中国古书在过去的一年被翻译完成,该书附有主要来自朱夫子的注释以及译者对中国古代宗教、哲学偶尔阐发的评论。该译本为英华书院所用,所附评论是为了让当地的学生知道儒家思想中的一些极其危险的错误。据上述可知:该译本的完成时间为1825年至1826年,但这并不是其最初的样态。因为1828年出版的“四书”译本前言说得很清楚:“首先,当初翻译下面的‘四书’本,是为了获得一些中文语言知识。译完之后,译者想:如果仔细加以修订,再引用大家公认的四书集注以及译者不时对‘四书’中有关宗教和道德的根本性错误做出的评语(该书中有很多这样的例子),这本《译注》也许会对在英华书院学习英文的华人有所帮助,不仅有助于他们学习英语语言,而且更为根本的是,引导他们对他们的圣人所宣传的致命错误做出认真反思。”②David Collie, The Chinese Classical Works, Commonly Called the Four Books, Translated and Illustrated With Notes.Malacca:Printed at the Mission Press, 1828, Preface, p.1.显然,1826年年报里提到的“四书”译本并非初稿,而是加了注释和评语的修订本,供英华书院学生所用,以达到其译儒攻儒、传播福音、皈依学生的目的。

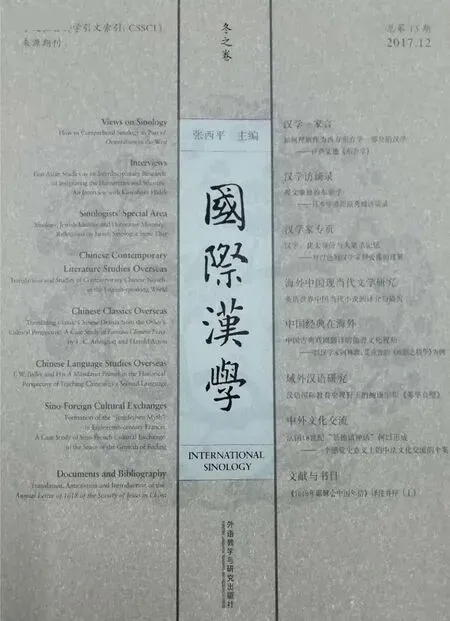

柯大卫“四书”译本于1828年3月由马六甲伦敦会传道团印刷所在马六甲出版,内容按照“四书”传统顺序,即《大学》《中庸》《论语》《孟子》依次排列,但具体细节上与朱熹本有所不同。其构成分别为:前言(Preface)6页、孔子传(Memoirs of Confucius)8 页、大学(Ta Heo)14 页、中庸(Chung Yung)31页、上论(Shang Lun)45页、下论(Hea Lun)52页、孟子传(Memoirs of Mencius)6页、上孟(Shang Mung)86页、下孟(Hea Mung)89页,共计337页(译本页码标注有两处错误:下论部分少第46页,上孟部分少第57—66页)。本书体例有一个特点,即由正文、注释(约539个)和评语(约105个)三部分构成(如图1所示)。

图1 柯大卫“四书”译本

评语是柯大卫针对正文或注释中的某些观点所做的评论,单独列出,用一条短线与译文或注释隔开。每页构成并不固定:有时有脚注,有时没有脚注;脚注里有时注释、评语都有,有时仅有注释或评语。

柯氏译本的这种体例特点既与其前的小马士曼《大学》本、马士曼《论语》本、马礼逊《大学》本不同,也与其后的理雅各《中国经典》系列版本不同。尤其是他的评论部分不与注释相混合,以便突出“‘四书’中有关宗教和道德的根本性错误”, 引导英华书院的华裔学生对“他们的圣人所宣传的致命错误做出认真反思”,从而达到宣传基督福音及皈依学生的目的。也就是说,译本的结构安排与译者的翻译目的相关联。柯译本在中国典籍外译史上,具有鲜明的个性和时代特征,应当引起译界的探讨和反思。

三、译注结合 忠实达意

根据译本前言可知,柯氏译本的成书过程分为不同的阶段,背后动机相应有别。在第一阶段,柯大卫翻译“四书”只是出于学习中文的需要。翻译“四书”以学习汉语始于天主教传教士,新教传教士不仅将这一传统继承下来为己所用,并且他们还把“四书”作为英华书院中级班和高级班学生上翻译课的教材,翻译之后要求回译以检验译文忠实与否。可以想见,柯大卫作为英华书院的中文教授,又有提高汉语水平的迫切愿望,在翻译“四书”时应不会忽视这一训练方法,所以,柯译本遵循忠实原文的翻译原则也在情理之中。诚如柯氏在其译本序言里所讲:翻译“四书”是经过深思熟虑的,有优秀本土人(即从中国大陆过去的中国先生,在英华书院教授中文)的帮助,并在他们的帮助下把译文和原文逐页进行校对。①Ibid., Preface, p.5—6.

在第二阶段,柯大卫出于“引导英华书院的华人学生对他们的圣人所宣传的致命错误做出认真反思”之动机,在完善其“四书”译本时,增加了大量注释。据笔者统计,柯氏注释共计约646个,共分为两类:前一类是解释性注释,主要是历代“四书”注疏的译文以便有助于了解文本内容,或提供相关背景信息,或解释名物制度、难词难句,或总结段落大意,或补充说明言外之意等;后一类是评论性注释,则为柯氏对相关注释或文本所做的评论,内容涉及儒家伦理道德、孔孟形象、典章制度、风俗习惯等,有赞赏肯定,更有偏见,甚至攻击。

前一类注释主要来自朱熹集注本和其他注本,皆为历代注疏家对“四书”的评注,柯氏根据自己的需要有选择性地取舍、整合,翻译忠实,少有阐释,对理解译文很有帮助。总之,柯本译、注结合,比较准确地表达了“四书”内容。

柯氏对“大学”和“明德”这两个关键词给予解释,“大学”意指相对于小人的大人之学。“明德”就是来自上天的纯净的、没受到污染的心,但由于受到外界的污染和影响而变得模糊和混乱。然后谈到“大学”的第一个目标就是明明德,获得这一目标要靠通过彻底格物而获得的完善知识,一旦人心恢复到原始的荣耀,普遍的幸福将如期而至。显然,这就是对朱熹注释的翻译。

原文:大学之道在明明德,在新民,在止于至善。(《大学》)

译文:Superior Learning consists in clearly illustrating brilliant virtue, renovating the people, and resting only in the summit of excellence.

注文:superior learning, means the learning proper for men in opposition to that of children.Brilliant virtue is the pure, unclouded mind, which all men originally receive from heaven, and which by the polluting, blinding influence of external objects, becomes obscure and disordered.The first object of genuine learning is by a thorough scrutiny of the nature of things, to restore the mind to its original purity and brightness.This great object will infallibly be attained by the perfect knowledge which is the result of a complete investigation of all things.The mind being once restored to its pristine glory, universal happiness follows as the inseparable consequence.But if any one suppose that he can promote the happiness of others, while he neglects to purify his own mind, and adorn his own person with virtue, he acts the part of him, who expects abundance of good fruit from the branches, while he neglects the proper culture of the root.②Ibid., TA HEO, p.1.

当然,囿于文化传统和传教士身份等原因,柯译本在翻译的过程中,既有字词理解错误、断句失当的问题,也有以西释中、以耶释儒所导致的译文失真、变形问题,但从译文整体来看,柯译本还是在一定程度上真实反映了“四书”大意,传播了中国知识和儒家思想。事实上,笔者通过对比理雅各译本和柯译本发现,许多地方理雅各译本倒不如柯译本准确到位,尽管理译本有众多注释,但也解决不了译文本身的问题,更何况很多注释与译文无甚直接关系。

四、借助评语 抑儒扬耶

柯大卫在译本前言中明确表示,其评论针对的是儒家在宗教和道德两方面的根本错误,其译本不仅可以帮助英华书院的华人学生学习英文,更重要的是,还可引导他们认真反思中国著名的圣人所宣扬的致命错误。①Ibid., Preface, p.1.可以说,柯氏评语是其基督教中心主义思想最集中的体现。柯氏评语全书多达105条,涉猎广泛,诸如:人性、伦理、道德、制度、思想、宗教、哲学、历史、风俗、人物等内容。柯氏主要在译文注释的基础上就以上内容发表评论,偶尔也会直接就译文发表见解。评论有褒有贬,以贬居多。从以下柯氏对“三纲八目”的评论可见一斑。

“三纲八目”作为“初学入德之门”的《大学》核心内容,为人们提供了一条通过学习以修身养性从而以复其初的理想路径。但是这条通过个人努力以止于至善的路径与依靠基督神启而弃恶从善的理念格格不入。所以,柯大卫认为儒家的这种道德革新体系有根本缺陷并对此给予批判。

柯大卫开门见山,在其“四书”译本的第一个评语里就对“大学之道”的理论提出批评。他说,上述理论看来很好,也含有一些重要事实,但该理论系统的根基有一重大缺陷,即广泛而准确的知识将使心灵纯洁、行为正直。关于这一点我们并非停留于理论猜想,因为人类历史提供了数不清的例子:那些拥有广泛知识而最有名望的人,其道德行为根本不优良。这表明不管有多么如愿的广泛知识,都不足以产生道德的革新,这也强烈证明神启真理才能确保只有圣父、圣子的知识,来自圣灵力量的精神革新才能带来心灵纯洁、意诚和行为正直,及随之而来的永恒、纯洁的幸福。②Ibid., TA HEO, p.1.

《大学》传之四章谈“本末”问题,圣人断诉可使隐瞒事实情况的人不敢狡辩,使人心畏服。注文解释说,圣人可通过他们对事情的洞察和至善之德,使坏人耻于自己的恶行而引起人性革新。对此,柯氏认为这种理论在人类历史上找不到什么根据。③Ibid., p.5.

柯氏认为,儒家的革新体系有两个重大根本缺陷:第一,不承认整个人类一直以来都应对之给予最高敬意的上帝;第二,作为第一点的直接后果,它排除在人心向善的过程中任何神的影响,排斥神的全知全能对人类思想和行为的眷顾。如此说来,人就是某种意义上的神,其固有的明德能给他至诚和幸福,人不必为他的行为向上帝负责。这一体系极大满足人的傲慢,但在无限神圣的上帝面前,这一体系如何使人面对又是一个重大问题。④Ibid., p.7.

柯氏对明明德标准也给予了不高的评价。《大学》传之一章引用《尚书》里的三篇文章,意在说明要自己弘扬光明的品德。对此,柯氏认为,恐怕中国哲学家形成的明德标准太低级了,以致于导致了破坏性的观念,即人类不受神的影响就能使自己明明德。但我们不应忘记问题不在于人是否处于堕落状态,是否自己能实践德行以及整体上是否成为社会有用之人,而在于若没有神的革新,人是否能履行《圣经》和理性所要求的对造物主的忠诚。⑤Ibid., p.3.

《中庸》第十三章引孔子语,论“道不远人”,其中有言“故君子以人治人,改而止”。柯大卫认为,这一观念似乎建立在中国人的一个信条之上,该信条以为每个人即使在堕落状态仍坚守那些神圣原则—通过长期学习和自控,能使他的智慧和道德提升到极致。但稍微熟悉这个具有最显著异教徒特点的古代哲学家的历史,都知道这只是一场梦,不符合神启和事实。难道不是有许多古希腊哲学圣人以不倦之毅力在寻求真理吗?他们从自己身上寻找,在别人身上寻找,在自然界的每件物体上寻找,但他们本人以及那些研究他们著作的人都没心满意足地说他们已发现它。那么,如果穷其一生寻找真理的人都不能找到,我们怎么能同意中国圣人的结论:真理就在身边,甚至就在每个人自身。所以,这一事实可导出以下结论:真理根本不在人自身,而来自上帝。①Ibid., CHUNG YUNG, p.9.

《中庸》第十五章首句讲的是“君子之道,辟如行远必自迩,辟如登高必自卑”。柯氏首先引用朱注:尽管君子之道无处不在,但欲走此道之人则必按常规。若想人性至善,则必从“五伦”开始,每天练习,正如要想远行必从足下开始一样,不然就无从达远处。所以情况就是这样,如果忽略平常易行之德,人性的最终完善也就无从说起。随后柯氏对该注发表评论,认为上面的教条就其本身而言是好的,但它想当然地认为人能通过自己的努力从事并完善自身的道德革新工作。人类有史以来,世上所用国家所提供的无数历史事实证明,神启教义把这一转化归之于万能上帝的恩典才更加符合事实。②Ibid., p.11.

《中庸》第十五章末句“果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强”。下有一注,大意是说,盖均善而无恶者,性也,人所同也;昏明强弱之禀不齐者,才也,人所异也。诚之者所以反其同而变其异也。夫以不美之质,求变而美,非百倍其功,不足以致之。对此,柯氏以上帝之外无救赎的论调给予回应:“这个目中无人的民族最喜欢的教义就是人性本善,人人完美,但这有悖于神启真理和普遍经验,这些绝对正确的指南教导我们人性本恶,从实践上来说,他们表现不同。不同的原因不在人之自身,而在外部,主要是上帝补救和抑制的恩典。人的天然能力很不平等这一事实为5000多年的普遍经验所证实,经过个人努力可以达到一样的能力也为同样的经验证明行不通。人类本该相同好像也不是上帝的意志。”③Ibid, p.20.

以上柯氏的种种言论足以说明他并没有领会儒家思想的精髓,对“大学之道”一知半解。这也是他站在基督教立场上来审视儒家思想的必然结果。具体说来,柯大卫对“大学之道”误读的原因有以下两点:

第一,以“因信称义”的基督救赎之思维模式来解构儒家“学达性天”之路径。《大学》的三纲领,由“明明德”而“新民”而“止于至善”,乃是体系一贯、不断进取的过程。此三纲领是体,发而为用,则是八条目。格、致、诚、正、修五条目是修己,齐、治、平三条目是治人;修己治人,明体达用,群己内外,大小先后,逐层推展,有条理有系统,是一部科学的儒家政治哲学。④李鍌等:《大学中庸高级读解》,福州:海峡文艺出版社,2009年,第5页。也就是说,与西方哲学不同,儒家哲学为内圣外王之学,强调“孔颜乐处”,重视“尽心知性”“下学上达”。知识与情感在儒家那里得到了调和而趋于统一。而西方思想却为两派:一派为希腊思想,强调知识;另一派为希伯来思想,强调宗教情感。知识与情感相分离,即“耶稣管耶稣事,凯撒管凯撒事”。所以译者得出“无论有多少值得拥有的知识仍不足以产生道德革新的效果,只有三位一体的神启真理才能让人心灵圣洁、心地单纯、行为正直”的结论也就不足为奇了。

第二,割裂品德修养与格物致知的关系。柯大卫认为历史上有很多有知识的名人,其道德行为并不优秀,所以无论有多少值得拥有的知识,仍不足以产生道德革新的效果。这说明柯氏对尊德性与道问学之关系缺乏足够的理解。我们可以说知识高的人品格不见得高,知识低的人品格不见得低,但不能因此就否定知识的作用,得出“无论有多少值得拥有的知识,仍不足以产生道德革新的效果”的结论。诚意是善恶的关头,为善为恶,为君子为禽兽,全在自己一念之间。但能辨别善恶,则是全靠自己有真知、有识力。倘若识力不足,将见理不真,察事不明,善恶是非,浑然莫辨,那就无从诚意,也就无从正心了。格物致知就是尽自己的知识,去探究事务的道理,只要真积力久,一旦豁然贯通,则所有事物也就无所不知,无所不明了。懂得了真理才能做到不自欺,不为物欲所蔽,不为感情所胜,使心归其正,使自己“日日新,又日新”。由此可见,欲提高人格修养,达于至善之境界,必须以种种学问和知识为条件作支撑。孔子从十五“而志于学”到七十“从心所欲而不逾矩”,期间每十年上一台阶,精猛勇进,学而时习,以至于至善之境界,就是对二者关系的最好阐释。

对中国人所仰慕的儒家圣人之形象,他也一再地解构和谴责。如在《中庸》的注释中他评论说:“孔子似乎忘记了自己也是血肉之躯,一种浮自内心的狂妄和盲目的情绪,让他自以为是无所不能、无所不在的上帝。他自视智慧高人一等,其实彻底暴露他的无知—一种无自知之明、漠视上帝存在的无知。”①Collie, op.cit., CHUNG YUNG, p.29.柯大卫认为,孔子只不过是个“脆弱、易犯错、有罪的凡人”,是“尘土中的一条孱弱、污浊的虫子”,“如果孔子的赞美者像先知以赛亚那样只拥护上帝的荣耀和尊严,那么他们一想起向这位德高望重的凡人所表达的虔敬就会不寒而栗”。②Ibid., p.27.另外,他还否定儒家的孝和性善论,消解儒家的道等等。总之,凡与基督教教义不符的儒家思想都在其批评之列。

柯大卫偏执于基督教思想体系,将其作为一个最高的标准来衡量其他思想体系。在此种思想的影响下,柯大卫不仅在译文中流露出基督教思想,同时又通过借助评语的方式“抑儒扬耶”,彰显基督教文化的优势,以达到传播福音的目的。③赵长江:《译儒攻儒,传播福音》,第60页。

在王辉看来,柯大卫所代表的是文化交往中典型的传教士范式,是文化与宗教领域的帝国主义,传教士所制造的孔子形象乃至中国形象,非但不能为中国赢得理解和尊重,反而让西方看到一个愚昧、落后,亟需基督教与西方文明拯救的中国,从而服务于西方宰制中国的欲望。④王辉:《鸠占鹊巢,抑儒扬耶》,《东方翻译》2012年第2期,第65页。如果单从柯氏评语所体现的基督教中心主义心态来看,王辉的结论不算为过,这确实是我们研究传教士作品时不可忽视的一个方面。

五、直意结合 句法灵活

关于柯大卫的翻译策略,有人认为有些地方过于直译(too literal),有些地方又过于意译(too free),以致于造成原文的精神和气势在译文中丢失了;还有人认为译文的风格过于中国化(Chinesisms)或过于苏格兰化(Scotticisms),很难说是英译本。但在笔者看来,不管是直译还是意译,都是译者在“忠实传意”的原则下所采取的灵活策略。面对上述指责柯大卫进行了辩解,认为这是由于原文“言约意丰”特点造成的。⑤Collie, op.cit., Preface, p.5.言外之意:直译、意译非他能定,而要视原文而定。柯大卫在翻译时确实采用了音译、音译加注释、直译、意译、增译等多种方法。

音译主要体现在孔孟传和脚注里,译文正文里并不曾出现。在孔孟传里,柯氏对出现的一些人名、地名和书名就采用这种方式。如《孔子传》里的丘(Kew)、仲尼(Chung Ne)、孔(Kung)、《老子》(Laou Tsze)、《诗经》(She King)、《书经 》(Shoo King)、《 礼 记 》(Le Ke)、《 春 秋 》(Chun Tsew)、天(Teen),《孟子传》里的轲(Ke)、山东(Shan Tung)、侃氏(Hang She)、宣王(Seuen Wang of Tse)、梁惠王(Leang Hwuy Wang)、文王(Wan Wang)、楚(Tsoo)、魏(Wei)、秦(Tsin)等。对注疏部分出现的文化负载词,柯氏也是如此处理。如气(Ke)⑥Ibid., CHUNG YUNG, p.12.、道(Taou)⑦Ibid, p.2.、理(Le)⑧Ibid.等等。另外,需要补充的是,在个别情况下,柯氏在采用汉字加注音方法的同时又加进了释义的方法。如丘(Kew, a hollow on the top of a hill)、性(Sing,nature)⑨Ibid., CHUNG YUNG, p.1.、道(Taou, path of duty)⑩Ibid., CHUNG YUNG, p.2.、气(Ke, i.e.subtile,ethereal part of the Yin and Yang)⑪Ibid., CHUNG YUNG, p.12.。

直译、意译的例子如:

子曰:“雍也可使南面。”(《论语·雍也》)

(意译)Confucius said, Yung may be employed as a ruler.①Ibid., SHANG LUN, p.21.

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《论语·子罕》)

(直译)Confucius says, the truly intelligent have no doubts—the truly virtue, no sorrow—the truly brave, no fear.②Ibid., SHANG LUN, p.41.

另外,柯氏译文还具有语言简练、过渡自然、注重传达语气等特点。

子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”(《论语·子路》)

(柯译本)Tsze Loo said to Confucius, suppose,Sir, the Prince of Wei were to give you an official appointment, what would you teach him to do first?Confucius replied, to establish his character.On which Tsze Loo exclaimed, indeed! You have shot far beyond the mark, Sir! Why should the establishing of his character be of the first importance!③Ibid., HEA LUN, p.58.

(理雅各译本)Tsze-Lu said, The ruler of Wei has been waiting for you, in order with you to administer the government.What will you consider the first thing to be done? The Master replied, what is necessary is to rectify names.So, indeed! Said Tsze-Lu.You are wide of the mark! Why must there be such rectification?④James Legge, The Chinese Classics.Taipei: SMC Publishing Inc, 1991, p.263.

这是子路和孔子之间的一场对话,子路对孔子正名的为政方法进行嘲讽,师徒二人一问一答,风趣自然。和理雅各译本对比可知:柯大卫先后使用了said、replied、exclaimed,可以明显感到二人答问间的情感变化;理雅各用的是said、replied、said,只是一问一答,看不出情感的变化;“卫君待子而为政”,柯大卫译为“the Prince of Wei were to give you an official appointment”, 而理雅各译为“The ruler of Wei has been waiting for you, in order with you to administer the government”。前者句子表达简单明了,语言通俗易懂;后者文风冗长,用语深涩。另外,柯大卫还在文中灵活加入了“suppose”“Sir”“indeed”“on which”几个词语,不仅增强了对话的生动性,给人如闻其声、如临其境的感觉,而且显得上下文衔接得当,过渡自然。而理雅各的译文很难让人感到对话的气息,单调而又沉闷。

六、准备不足 遗憾颇多

柯大卫1822年6月27日到达马六甲,1823年3月开始跟随马礼逊学习汉语,1825年至1826年完成“四书”英译的全部工作。⑤译本的脚注部分为初稿完成后所附加,其中注释541条,评语105条。短短三年时间完成这一艰巨翻译工作,足见柯氏语言学习之天赋和顽强之毅力。但由于时间仓促,又没来得及修改柯氏就离开人世,译本难免有诸多遗憾。

除前文已述,由于用力不深,理解原文不到位等原因而导致的误译之外,该译本还有许多因粗心大意而出现的“硬伤”,如标点混乱、漏译、章节序号混乱、章节串行、人物张冠李戴、单词拼写错误等,以下逐一说明。

1.标点符号。

标点符号的问题贯穿“四书”始终,标点误用、乱用、漏用等现象比比皆是:

或为孔子曰:“子奚不为政。”子曰:“《书》云:‘孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。’是亦为政,奚其为为政?”(《论语·为政》)

Some one asked Confucius why he was not in official situation; to which he replied, the Shoo-King when speaking of filial piety says, in good government nothing is manifested, but filial piety and fraternal affection; he who practices these governs;why consider him only who holds a government situation to be the part of a ruler?⑥Collie, op.cit., SHANG LUN, pp.6—7.

全文没有引号,如果说第一层引号因直接引语变间接引语而不用引号的话,第二层引语没有引号则说不过去,文中的三个分号明显误用。另外,问号与感叹号互用、引号不全、引号位置错误等现象时有发生,不胜枚举。

2.漏译。

漏译现象也多次出现,如:《大学》篇首章中的“致知在格物”和“物格而后知至”两句漏译。①Ibid., TA HEO, p.2.其余漏译之处列举如下:“有弗问,问之弗知弗措也”②Ibid., CHUNG YUNG, p.20.“今天下车同轨,书同文,行同伦”③Ibid., p.25.“至矣!”④Ibid., p.30.“小大由之”⑤Ibid., SHANG LUN, p.3.“其斯之谓与”⑥Ibid.“六十而耳顺”⑦Ibid., SHANG LUN, p.4.“文献不足故也,足,则吾能徵之矣”⑧Ibid., SHANG LUN, p.9.“子曰:‘主忠信,毋友不如己者,过则勿惮改。’”⑨Ibid., SHANG LUN, p.41.该句不译也许是受朱熹注(“重出而逸其半”)的影响。见朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2012年,第115页。“诚不以富,亦祇以异”⑩Ibid., p.54.“莫不有文、武之道焉”⑪Ibid., SHANG LUN, p.95.“帝臣不蔽,简在帝心”⑫Ibid., p.97.“周有大贲,善人是富。虽有周亲,不如仁人。百姓有过,在予一人”⑬Ibid.“敌一人者也”⑭Ibid., SHANG MUNG, p.18.“故曰,国人杀之也”⑮Ibid., SHANG MUNG, p.26.“是上慢而残下也”⑯Ibid., SHANG MUNG, p.30.“今时则易然也”“皆贤人也”⑰Ibid., p.35.“见其礼而知其政,见其美而知其德”⑱Ibid., p.43.“此之谓也”⑲Ibid., p.45.“未有能济者也”⑳Ibid., p.46.“是或一道也”㉑Ibid., p.53.“悻悻然见于其面”㉒Ibid., p.70.“王有所受之也”㉓Ibid., p.73.“疾病相扶持”㉔Ibid., p.77.“然后中国可得而食也。当是时也”㉕Ibid., p.80.“三月无君则弔,不以急乎?……不由其道而往者,与钻穴隙之类也”㉖Ibid., p.86.“食功乎”“曰:食志”㉗Ibid., p.87.“人将相食”“驱猛兽”㉘Ibid., p.94.“则智亦大矣”㉙Ibid., p.114.“责善,朋友之道也,父子责善,贼恩之大者”㉚Ibid., p.117.“非人之所能为也,天也”㉛Ibid., p.125.“次国地方七十里,君十卿禄,卿禄三大夫……禄足以代其耕也”㉜Ibid., p.132.“所不辞也。于今为烈,如之何其受之?”①Ibid., p.134.“事之云乎,岂曰友之云乎?”②Ibid., p.138.柯大卫对该句的译文是“that they were their friends”。译文不对且内容不足。

3.章节排序有误。

此类错误原因不一。有的是因忘标序号,③Ibid., SHANG LUN, p.5.如,子曰:“温故而知新,可以为师矣”(《论语·为政》)一节本为第11节,由于漏标序号导致整个章节顺序与原文不一致;有的本是一个章节却拆为两个章节导致序号多标;④Ibid., p.69.有的是把整个一章误归前章每节序号从前章顺延,⑤Ibid., HEA MUNG, p.164.如,把《尽心上》归入到《告子下》,最后一章《尽心下》变成第13章。另外,柯氏本《上孟》篇的第6章还出现一页衍文。⑥Ibid., SHANG MUNG, p.90.这段衍文其实本是《滕文公下》第3节里的一段译文,原文来自“士之失位也,犹诸侯之失国家也……不由其道而往者,与钻穴隙之类也”⑦《四书章句集注》,第271页。,柯氏阴差阳错却把此段原文的译文误放在本章第6节,即“孟子谓戴不胜曰”一节译文的中间。

4.人物张冠李戴和字词拼写错误。如,把“blame”写成“lame”⑧Collie, op.cit., CHUNG YUNG, p.10.,“may”写成“my”;把“程子”当成“孔子”⑨Ibid., SHANG MUNG, p.48.,把“郑氏”当成“程子”⑩Ibid., CHUNG YUNG, p.23.等等。

此外,柯氏译本刻板不精,印刷质量不良,多处字迹模糊不清以致难以辨认。比如,《上论》第2页正文、第7页脚注;《下论》第48—49页脚注等。再者,柯本没有目录、索引、参考文献等。在这些方面,与理雅各本相比相差太远。

总之,柯氏译本对“四书”的译介既有客观真实的一面,也有误读、预设、挪用、失真、不足的一面。他出于学习汉语的直接需要,选择“四书”作为教材,研读汉语,了解中国文化,以达传教之目的。

该译本在一定程度上传播了中国文化,在英美文化界也产生了一定的影响,但囿于传教士身份和本国文化之前见,以耶附儒、以西释中就不可避免,尤其是在唯我独尊的基督教中心主义意识形态下,柯氏借助评语对儒家整个信仰体系给予抨击,对尧舜孔孟等圣人形象大加鞭挞。因为,以柯大卫为代表的新教传教士震惊于“四书”、孔子之于中国人如同《新约圣经》、耶稣之于基督徒,所以,为了让福音之光照耀中华,“贬孔”“去儒”以清除孔子及其影响就成为必需。⑪Peter J.Kitson, Forging Romantic China: Sino-British Cultural Exchange 1760-1840.Cambridge: Cambridge University Press,2013, p.92.另外,柯氏在马六甲只待了不足六年的时间,中文水平毕竟有限,对中国经典的理解亦多有不足,因此,该译本的忠实度、客观性、学术性及影响力就留下了遗憾。