打破规则作为修辞的一个标志②

2017-10-09彼得布克霍尔德陈鸿铎译

J.彼得·布克霍尔德,陈鸿铎译

音乐翻译

打破规则作为修辞的一个标志②

J.彼得·布克霍尔德①,陈鸿铎译

为什么一个作曲家要故意地去冒犯他(或她)的听众?

乔治.J.彪罗(GeorgeJ.Buelow)在他为《新格罗夫音乐与音乐家辞典》所写的那个里程碑式的词条“修辞与音乐”中评述道,在文艺复兴后期修辞对于音乐创作不断提升的影响,导致了在美学和创作手法上的一系列变化,这些变化“使音乐理论家们面临对于所有传统音乐理论来说陌生的问题。”③GeorgeJ.Buelow(乔治.J.彪罗):“Rhetoricand Music”(修辞与音乐),引自20卷本《新格罗夫音乐与音乐家辞典》,斯坦利·萨迪主编(伦敦:麦克米兰,1980),第XV卷:第793页。的确,音乐是一种类似于演说(一种其目标是影响听众感情和思想的活动)的修辞艺术这一概念,在深层意义上讲,是对立于把音乐看作是一种正确的和愉悦的音高与节奏组织这样一种观念的,而这种观念是传统的理论关注。演说要求我们集中注意力,而愉悦的音响(如同花瓶)则不外乎是对其他活动的一种装饰性陪衬。当目标是要说服别人时,一篇演讲既不需要令人愉悦也不需要正确;重要的是它要有效。同样地,假如要使音乐的结果具有更多的修辞效果,作曲家为了写出一种在某风格内正确和愉悦的音乐所必须遵行的那些规则就可能要被打破。实际上,打破规则是作曲家可采用的最有力的标志之一,以此可以引导听众的注意力,使他们不去把音乐体验为一种令人愉悦的音的组合,而去领会其修辞的信息。

一

这种传统理论与创新的修辞实践之间相互冲突的经典例证之一,就是在理论家乔万尼·马利亚·阿图西(Giovanni Maria Artusi)——代表传统理论一方——和克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi)和圭里奥·凯撒·蒙特威尔第(Giulio Cesare Monteverdi)兄弟——代表新的、受修辞启发的出现于约1600年的风格——之间所发生的那场著名的争论。这场争论部分地是围绕着克劳迪奥·蒙特威尔第对于恰当的不协和处理规则究竟应该尊重还是不尊重来展开的。尽管这个争论大家都很熟悉,但由于它如此突出地体现了这里要讨论的主题,所以仍值得在此详细论述。

阿图西的论点以发生在卢卡(Luca,一名业余音乐学生)和瓦里奥(Vario,一位资深音乐家)之间的一个对话来体现。卢卡拿出几个从蒙特威尔第的两本牧歌集中摘取的片段,在没有提供歌词或确认作曲家的情况下,抱怨道,“它们听上去生硬,让耳朵受到冒犯而不是得到愉悦,对于由建立了这一科学的秩序和界限的人所留下来的那些好的规则来说,它们带来了混淆和毫无意义的不完美。”④G.M.Artusi,L'Artusi,overo,Delle imperfezioni della moderna musica(《阿图西,论当代音乐的不完美》),Oliver Strunk(奥利弗·斯特伦克)译,引自Source Readings in Music History:From Classical Antiquity through the Romantic Era(《音乐史文献:从古代经典到浪漫时代》)(NewYork:W.W.Norton,1950)394-395页。另见Malcolm Litchfield(马尔科姆·利奇菲尔德)编译的“Giovanni Maria Artusi's L'Artusi, overo, Delle imperfezioni della moderna musica(1600):ATranslation and Commentary”(乔凡尼·马利亚·阿图西的《阿图西,论当代音乐的不完美》:译本与评论)(硕士论文,Brigham Young University,1987)286-287页。

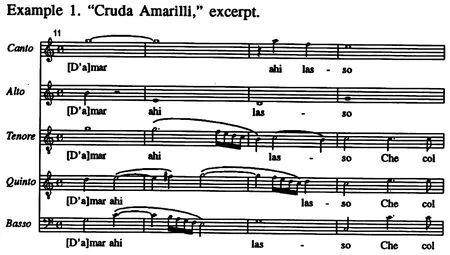

在例1(Example1.)所示的这个选自牧歌《残酷的阿玛利丽》(Cruda Amarilli)的片段中,女高音在第13小节的一个不协和的A音上进入,并且在解决前又跳进到另一个不协和的F音上。

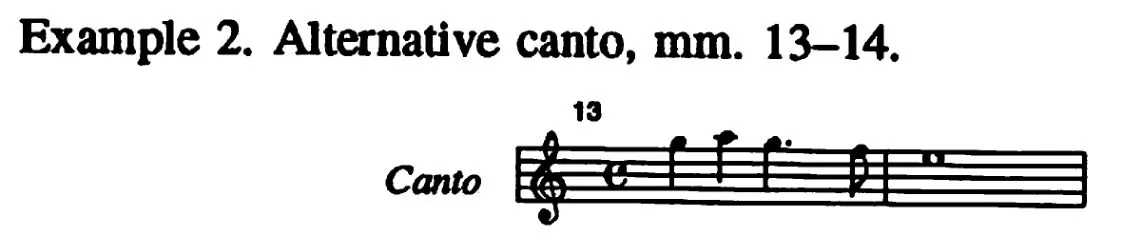

瓦里奥问,如何才能让女高音与男低音之间的这种不协和合法化。卢卡提供了一个他声称从新音乐风格的拥护者那里听到的辩护,这个辩护基于一个假设的完全符合不协和处理规则的女高音声部上,见例2。

在这个版本中,如在蒙特威尔第的版本中,第13小节中的A和F对于持续的低音G来说都是不协和音。但在这里这样是被允许的,因为在该版本中,这些不协和音与协和音形成了交替,并且每个不协和音都是根据传统规则级进地进入和离开的。但是,卢卡说,新音乐风格的拥护者认为,女高音声部开始的G音可以被省略,因为相同的音此刻在低一个八度的quinto声部发出(也许还可以补充的是,就在这个休止之前,这个音在女高音声部在正确的八度上一直被听到)。进而,卢卡问道,“假如我们通过省略这一小节后半的G音而直接接入扩大为一个二分音符的F音,以引起更多的听觉上的生硬感,那又会引起什么样的不同呢?”瓦里奥答道,区别在于一种是级进进行的“自然方式”,而另一种是在一个休止符之后直接进入一个不协和音,或跳进到一个强拍上的不协和音:“跳进的做法冒犯耳朵,其他则不会,因为运动是级进的。”紧接着,瓦里奥指出,阿德里安·维拉尔特(Adrian Willaert)、奇普里阿诺·德·罗勒(Cipriano de Rore)、奥兰多·迪·拉索(Orlando di Lasso)、贾切斯·德·韦尔特(Giaches de Wert),以及许多其他作曲家都极富表现力地使用过不协和音,但总是根据传统实践对它们做出准备和解决,“所以人们的耳朵并未被冒犯。”尽管卢卡几次试图做出不同的音乐解释,瓦里奥都未被说服。⑤引自Strunk(斯特伦克):Source Readingsin Music History(《音乐史文献》),396-397页以及第400页。瓦里奥的说法令人回想到Gioseffo Zarlino(乔塞弗·扎利诺)在Le institutioni harmoniche(《和声原理》)第32章第四部分(这里的某些言论会呼吁刺耳的和声)中提出的“并未达到能够冒犯的程度”的看法(扎利诺的“关于调式”:《和声原理》第四部分,1558,Vered Cohen[维瑞德·科恩]翻译,由ClaudeV.Palisca(克劳德.V.帕里斯卡)编辑并写引言,“音乐理论译文系列”[康涅狄格州纽黑文市:耶鲁大学出版社,1983]95)。参见帕里斯卡:“The Artusi-Monteverdi Contraversy”(阿图西—蒙特威尔第之争),引自TheNew Monteverdi Companion(《新蒙特威尔第指南》),DenisArnold(丹尼斯·阿诺尔德)与Nigel Fortune(奈杰尔·弗顿)合编(London:Faber&Faber,1985)127-158页,该文探讨了这一论战以及卢卡提到的音乐争论中的相关术语。Tim Carter(蒂姆·卡特)在“Artusi,Monteverdi,and the Poetics of Modern Music”(阿图西、蒙特威尔第和现代音乐诗学)一文——引自Musical Humanism and Its Legacy:Essays in Honor of Claude V. Palisca(《音乐人文主义及其遗产:克劳德.V.帕里斯卡纪念文集》),Nancy Kovaleff Baker(南希·科瓦莱夫·贝克)与Barbara Russano Hanning(巴巴拉·鲁萨诺·汉宁)合编(Stuyvesant,NY:Pendragon Press,1992)171-194页——中进一步阐明了争论的背景。除了阿图西第一本被印刷的书信集以及蒙特威尔第兄弟出版的回信,帕里斯卡和卡特还论述了在争论中涉及的其他书信和出版物。

阿图西的攻击出现在这首牧歌在蒙特威尔第第五卷牧歌集(1605)中出版之前,蒙特威尔第在该牧歌集的一个简短的引言中为自己提出了辩护,他在这个引言中承诺写一本专著来论述这个“第二实践”(second practice),即一种不同于扎利诺(Zarlino)在其《和声原理》(Istitutioni harmoniche)中提出的处理不协和的方式。这本专著一直没有出现,但圭里奥·凯撒·蒙特威尔第后来为他兄弟的简短引言写了一篇注解性长文,对他兄弟基于其创作目标所作的牧歌进行了辩护:“他的一贯以来的目标就是要让歌词成为和声的主人,而不是仆人。”卢卡是以纯粹的音乐角度为这首牧歌进行辩护的,而这位作曲家的兄弟则采取了另一种方式。他赞许地引用了柏拉图的名言,即一首歌曲的节奏和音高应该顺应歌词,而不是相反,他批评阿图西在引用牧歌《残酷的阿玛利丽》的片段时去掉了可以解释和证明音乐运用正确的歌词。接着,他区分了“第一实践”(first practice,即歌词屈从于音乐)与“第二实践”(即音乐追随歌词)的差别,并且指出,罗勒和韦尔特等在新风格方面是他兄弟的先驱。⑥参见G.C.Monteverdi(圭里奥·凯撒·蒙特威尔第)“Dichiaratione”(声明),收录在克劳迪奥·蒙特威尔第的Scherzi Musicali(《音乐的玩笑》)中(Venice,1607)的,Strunk(斯特伦克)译,载于 Source Readingsin Music History(《音乐史文献》),406-409页。此外,这里再次回应了扎利诺的观点,他在开始上文所引章节时,便引用了柏拉图《理想国》中的相同段落(《论调式》,94)。

他的观点中有一个关键点,这在蒙特威尔第的文章中没有直接强调过。即为了让和声屈从于歌词,当需要更好地表达歌词的情感或形象时,和声的正常规则就必须放弃。用一个比喻来说就是,仆人必须屈从于主人的意志,而不是相反。⑦在这次争论中,阿图西和蒙特威尔第都运用了权力象征特别是性别象征,想要了解他们对此运用的程度,请参见SuzanneG.Cusick(苏珊娜.G.库斯科):“Gendering Modern Music:Thoughts on the Monteverdi-Artusi Contraversy”(性别化的现代音乐:对蒙特威尔第—阿图西之争的思考),Journal of the American Musicological Society(《美国音乐学学会杂志》)XLVI(1993)1-25。规则被忽视的这些片刻,在一个老练的作曲家手中,并不是不幸的缺陷。不仅如此,它们还有力地提醒我们,音乐是一个综合艺术作品的组成部分,并且服务于一个更宏大的艺术目的。这些规则被忽视的片刻起着某种标志性的作用,它们表明,这时的音乐进行不能按照纯粹的音乐角度来解释或理解,因此人们必须去寻找另外一种解释。在牧歌中,这种解释就取决于歌词;在舞台作品中,则取决于戏剧场景或动作;在无歌词的器乐作品中,则取决于一个明示或暗示的标题说明。

由此可以肯定,蒙特威尔第牧歌中的不协和音是有意不加准备的,尽管让它们有准备地出现也很容易,如阿图西的讨论所指明的那样。圭里奥·凯撒·蒙特威尔第声称,罗勒是第一位运用“第二实践”的现代作曲家。罗勒以他有表现力地使用不协和音以及关注歌词而著称,但阿图西正确地指出,罗勒总是为不协和音做好准备。1600年出现的新事物是,故意地让不协和音无准备地出现,故意地打破对位规则,因此,这样的作曲家不是寻求避免冒犯耳朵,而是故意地要冒犯耳朵。卢卡所提出的替代形式(例2)——在不冒犯耳朵的情况下允许同样的不协和——显得太圆顺而不能抓住演讲者以“ahilasso”(唉,不幸啊)一词表达的痛苦;这种痛苦不应该使我们愉悦,而应该用怜悯和同情的巨痛来刺痛我们,而这种效果只有在使我们不仅仅把它听作音乐时才能获得。这不是那种取悦于耳朵的音乐,而是直达人们心灵和情感的音乐,它迫使我们仔细地聆听,听歌词,根据歌词来阐释音乐,对所表达的感情产生体认和共鸣。

二

冒犯到某个人耳朵的东西,可能使另一个人感到愉悦;打破了某一规则的东西,可能被纳入到一个新规则中。这就是典型的起源于对规则的违反的修辞格(rhetorical gestures)的命运:它们被吸收到正在演进的风格中,常常获得一些意义,这种意义可使人回顾到它们那种曾经被禁止的地位。罗勒就是第一批这样的作曲家之一,他打破了长久以来的不能从B直接进行到Bb以及不能从Bb直接进行到B的规则。他把它用在他的牧歌《请给我安宁,噢缠绕我的思绪》(Datemipace,o duri miei pensieri)中,表达演唱“E morte la memoria”(记忆已死)这一唱词时的痛苦,并且这种直接的半音化还在很久之后被融入到了与表现忧伤相联系的共同实践中。蒙特威尔第及其志同道合者们的这种无准备的不协和,促使了一种纵向、和弦式和声概念的产生,尽管不再被认为不正确,但未被预期的不协和仍一直保持着它的惊奇和暗示痛苦的能力。

彪罗在他的“修辞与音乐”词条中列出的一些修辞的形态——取自约阿西姆·布迈斯特(Joachim Burmeister)、阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher)、克里斯托弗·贝恩哈德(Christoph Bernhard)、约翰·戈特弗里德·瓦尔特(Johann Gottfried Walther)以及其他一些理论家的著作,在它们被吸收和编入这些形态前,都是作为对传统的好的声部进行规则的违反做法而开始出现的。正如彪罗所解释的那样:

许多音乐的形态,尤其是那些出现在较早的如布迈斯特和贝恩哈德的资料中的形态,起初的用意是要解释或辨明那些即使不是不正确但却是不规范的对位写作的。尽管其进行违反对位规则,但这样的片段被认为是适合于歌词文本的戏剧化情感表达的。⑧彪罗:《修辞与音乐》,第800页。

彪罗提供的贝恩哈德的取自海因里希·舒茨(Heinrich Schütz)的宗教合唱曲“Saul,was verfolgst du mich?”(扫罗,你为何追杀我?)音乐形态的例子Cadentiae duriusculae(粗野的终止),显示了这种作为一种表现手段而对于规则的打破。例3显示了舒茨对终止的写法,带有许多不规则处理:通奏低音跳进而构成了一个与第一低音声部的不协和音;歌者通过跳进而不是级进的方式而离开了不协和音,向下跳进至一个与第二低音声部插入的不协和音;两个歌声声部在一个重复的二度和音上延长着;当第二低音声部解决至D这个长音上时,第一低音声部同时先现了下一个和弦的解决,从而产生出一个平行二度进行。这个片段如果按照例4重写的话,本来是可以变得正确的,例4有几乎同样多的不协和,但都有准备并都得到了正确解决。

但是,“Why do you persecute me?”(你为何追杀我?)这句话,及其残酷的气氛,被舒茨版本那种通过受到强化的以及随后平行的二度极好地表现了出来。声部进行规则的违背和出乎意料的不协和引起了我们的注意,正像从马上摔下和被天上的一道闪光致盲而得到了扫罗的注意一样。

贝恩哈德以及其他人把这些不规则做法整理成修辞格的意图显露出,要让理论家们赞成这些在理论上不能允许的东西,甚至把它们评价为有表现力,他们是会感到不舒服的(换句话说,只有把这些不规则做法纳入修辞格,那些理论家们才可能不会感到不舒服,译者注)。当然,并不是每一种修辞格都基于对规则的打破。彪罗展示了许多修辞格形式,如旋律的重复、赋格式模仿、声部的起伏(如一个上升的音程表明一个疑问),以及词绘法(如一个下行的线条表示下沉),在这些修辞格中,不会产生任何对风格标准的偏离。但只有有意识的和音乐上非必要的规则打破,才可能使聆听变为主动,并且迫使听者把正在发生的东西解释为一种戏剧性的和有意义的事件。正是它们这种明确的对规则的违背,才赋予了例1和例3这两个片段以力量。

三

现存所有的各种音乐规则都是可以用来被打破并因此而达到修辞效果的,不仅只局限在不协和的处理方面。自16世纪以来,声乐作品中反对用休止来打断一个句子或一句歌词的规则,反映了一种模仿自然演说的愿望,因为在大多数演说中,我们并不在一句话之间停顿或呼吸。在蒙特威尔第的《波佩阿的加冕》(L'incoronazione di Poppea)中,奥塔维亚(Ottavia)的告别罗马在整个开始的句子中被频繁出现在歌词和句子中的休止所打断,仿佛她不抽泣就不能说话。彪罗把这个片段作为基歇尔(Kicher)的“喘息”(Suspiratio)修辞格的一个例子提出来,“喘息”即指在歌词文本的表现中用休止打断旋律。一个后来更著名的例子,是莫扎特《唐璜》(Don Giovanni)第一场的那首结束三重唱,这时受了伤并将要死去的司令官(Commendatore)是气喘吁吁地唱出最后的歌词的。

莫扎特这部歌剧同一场的结尾则打破了另一个规则。在歌声结束在主音后,乐队演奏了一个短小的以下行半音线条为特点的后奏曲(postlude)。这个后奏曲没有用终止式来结束,而是避开了主音,并停在了重属和弦的第一转位上,如同悬置在半空中。取代结束的是,音乐采取了退潮式的逐渐退去的做法。这是一个合适的代表死去的做法,它的效果的产生依赖于对一个音乐作品(在这里,涉及的是一个歌剧场景)必须用一个合适的终止来结束这一规则的违反。礼仪被违反,观众被震惊;喝彩是不可能的。然而死几乎在每一种情况下都违反礼仪,而谋杀则更甚于此,就像莫扎特的歌词配曲写得如此有力所提醒我们的那样。

《唐璜》中充满着音乐上的不当处理,它们促使听众以生动的联想来聆听音乐而不仅仅把它们当作一种娱乐。其中一个例子就是在第一幕终场由三个在舞台上分开的乐队同时演奏的那个著名的小步舞曲、对舞和圆舞曲组合。所有舞曲都在同样的调上,莫扎特对这些舞曲进行了设计,以使它们在和声上可以同步,但冲突的节拍、小节线和重叠的乐句还是打破了这样一个规则,即在一个乐队中所有的演奏者都应该遵循同样的节拍,并在同样的音乐上下文中进行演奏。我们可以理解该段落意义的惟一方法,就是听三个分开的、吵闹着吸引我们注意力的舞曲,而莫扎特能够创造出这种三个同时演奏的乐队效果的惟一方法,就是安排这样一种挑战标准音乐逻辑的节拍冲突。

在这一幕更早的时候,朵娜·艾尔薇拉(Donna Elvira)打断了唐璜对采琳娜(Zerlina)的引诱,并且唱起一段带有挑动性的咏叹调,“Ah,fuggi il traditor”(啊,逃离这个人),警告采琳娜逃离这个会欺诈蒙骗的人,并以其自身的不幸遭遇让采琳娜相信唐璜会给她带来什么结果。虽然艾尔薇拉的这首咏叹调对于现代人的耳朵而言,听上去很有愤怒和力量的味道,但莫扎特时代的听众还是立刻辨认出,它是一种过时的60多年前的风格,是典型的1720或1730年代斯卡拉蒂或亨德尔这类作曲家的风格:乐队突然减少到只有弦乐和通奏低音;代替莫扎特多变节奏的是不变的节奏模式,以附点音型为标志,在声乐部分和伴奏部分不停地重复;莫扎特风格那种规律的周期性被用三、四部对位写成的重叠乐句所替代,这些乐句循环出现这三个主要的动机,偶尔带有终止。⑨参见Wye Jamison Allanbrook(维耶·杰米森·阿兰布鲁克),Rhythmic Gesture in Mozart: Le Nozze di Figaroand Don Giovanni(《莫扎特的节奏姿态:<费加罗的婚礼>和<唐璜>》)(Chicago:Chicago University Press,1983)一书中对这一咏叹调的讨论,233-238页。在这里,莫扎特打破了音乐将会以一种当时的风格出现的期待。由于变化突然且没有任何明显的音乐上的原因,我们被迫要为这个角色和场景来找到一种解释,我们发现,莫扎特是要我们把这首咏叹调听作一首喜剧性的咏叹调,而不是戏剧性的咏叹调。当艾尔薇拉选择了这一形式,用一种旧式风格来表达她被背叛的感觉时,她就使自己显得有点滑稽可笑了。她不能成功实现其目的的一种形式征兆是这首咏叹调的节奏;它很明显是一首萨拉班德,带有它那附点的节奏和对第二拍的强调,但它以两倍或三倍的速度飞快地进行。她要显现出像慢速和庄重的萨拉班德那样的高贵姿态,但她完全错误地表现得如此的狂怒,使舞曲如此快速地进行,以致完全失去了该舞曲的高贵特性。她试图显出高尚,拯救这另一个女人免受她自己在唐璜手上遭受过的同样的折磨,然而真实的情况是她处于一种嫉妒的愤怒中,她其实很想立刻回到唐璜的怀抱,只要他发誓他还爱她。我们可以正确地看穿她,这种效果是滑稽的——至少对于认识到一个规则已被打破(两个规则,如果我们把萨拉班德必须慢速这个规则也包括在内)并且理解了用一个老式的风格来替代我们所期待的一种风格的意义的听众来说是这样。

节拍统一和风格一致的规则在莫扎特这两个例子中都被丢弃了,这些规则也许不像蒙特威尔第在牧歌《残酷的阿玛利丽》中所违背的那些不协和处理规则那样具有基础性,但其效果也是毫不逊色的。在每一种情况下,音乐并不仅仅依靠音乐自身而获得意义,正如圭里奥·凯撒·蒙特威尔第在批评阿图西在印制音乐不加上歌词时所指出的那样。我们被迫向音乐之外——如歌词、人物、戏剧场景等——去寻找解释。所以,对规则的打破起到了一种标志的作用,它表明音乐必须用修辞的概念来解释,尽管被传达出的特定意义是取决于被打破的规则,和取决于由被用到的特别手法所生成的联系。

任何这些策略都可以用在器乐曲中,也可以用在声乐曲中,并且正是通过这样一再地打破规则,作曲家迫使我们从修辞上(即用一种情感、形象或故事)来解释他们的音乐。贝多芬在他的《英雄交响曲》的“葬礼进行曲”的结尾运用了“喘息”(Suspiratio)的修辞方法,省略了主题中的一些音,并以不规则的时间间隔用休止打断它。尽管我们想到主题会发生变化,但这里的变化违背了我们对音乐连续性和旋律进行逻辑的期待。由于这里没有任何对此种随意的变化的显而易见的正当性,我们必须用音乐以外的观念来解释它,特别是从情感上来解释它。即使没有伴随的歌词或一个表达内容的标题,音乐也可唤起同样的断断续续表达的语义,就像在上面引述的蒙特威尔第和莫扎特的例子中那样,仿佛一个正在说话的人被阻断或正在死去。这种效果一定传达出一种压倒性情感、甚至沉降到死的意义。唐纳德·弗朗西斯·托维(DonaldFrancisTovey)关于这个段落如同“完全摆脱了悲伤”的描述,即以一种纯粹的技术描述所不会采取的方式来解释它,听起来是真实的,因为这种对正常的音乐连续性和逻辑的打破,起到的是一个信号的作用,它

告诉我们,我们必须以修辞的概念来理解这些事件。⑩Donald Francis Tovey(唐纳德·弗朗西斯·托维):Essays in Musical Analysis, Vol. 1, Symphonies(《音乐分析随笔》第一卷《交响音乐》)(London:Oxford University Press,1935)第32页。

打破在任何一个时间只应该有一个音乐话语被听到这个正常的规则(如在《唐璜》第一幕终场的聚会场景中那样)是一个策略,它也出现在器乐曲中,并且迫使人们从音乐以外来解释。一个非常早期的例子是海因里希·比贝尔(Heinrich Bi ber)的《战斗》(Battalia,1673)的第二乐章,它表现的是战前的士兵们,他们唱着八个不同的民歌曲调,出现在五个不同的调上,在不同的时间上进入,并以自由的不协和相互冲突。查尔斯·艾夫斯(Charles Ives)在他的《斯洛克姆将军号游轮》(The General Slocum,1904)中运用了同样的构思,他通过用不同的乐器组合和不同的调以及节拍同时演奏不一样的流行曲调,来表现位于一个游轮不同甲板上的管弦乐队,并且他还在他的后期作品中运用了两个或更多个同时出现的音乐流(streams of music)的想法。在这两种情况中,作曲家不仅违反了对单一节拍的期待,还违反了在一个时间中只有单一调性运作这个前提。正如莫扎特的第一幕终场所暗示,只打破这些规则中的一个,就能够创造出同时发生的多重音乐流的效果,而一次打破两个则可加强这种效果。

虽然看起来在过去几十年的音乐中没有任何规则可以被打破了,但在个别作品内这种风格一致的期待仍然很强烈,像大卫·戴尔·特里蒂奇(David Del Tridici)和约翰·科里亚诺(John Corigliano)这样近来的作曲家已经在打破规则上产生了很大的影响。一个最著名的例子是弗雷德里克·热夫斯基(Frederic Rzewski)的《团结的人民永远打不倒》(The People United Will Never Be Defeated!,1975),这是一首巨大篇幅的基于智利同名抗议歌曲而作的36个变奏的套曲。这个变奏套曲以六个变奏为一组,在每一组中,前五个变奏中每一个用两种不同但相关联的音乐形态(以一种ABA的模式),而第六个变奏则依次把在前五个变奏中用过的音乐形态进行一遍。六组变奏的第六组以同样的方式,对前五组变奏总结一遍:第一个变奏用前面每组的第一个变奏,第二个用前面每组的第二个变奏,以此类推,直到最后一个变奏总结所有前面的内容。⑪参见David Burge(大卫·布吉),Twentieth-Century Piano Music(《二十世纪钢琴音乐》)(New York:SchirmerBooks)228-231 页中对这部作品的讨论,另见Christian Wolff(克里斯蒂安·沃尔夫)在钢琴家Ursula Oppens(乌苏拉·奥彭斯)首次灌录该曲唱片上的注解(New York:Vanguard VSD 71248,1978)。这个作品包含了极为多样的风格范围,如从有调性的功能和声的主题到像自然点描主义这种独特的风格(变奏1),自由无调性(变奏3),用通过制音踏板产生的一个断奏和弦上的美妙泛音写成的练习曲(变奏5),慢速的空五度和声(变奏9),1960年代的无调性高超技巧(变奏10),咖啡馆流行民谣风格(变奏13),叠加在一个行走低音声部之上的爵士风格类似即兴曲的旋律(变奏15),普罗科菲耶夫式的托卡塔风格(变奏20),以及重复性的简约主义(变奏27)。风格的极其多样当然帮助了听众来跟随复杂的结构,因为它使每一个变奏都令人难忘,并且使得在后来总结部分遇到各自的再现时容易听出来。但是,该曲中这种风格的多样化,也代表了社会中人民的多样化,而他们却通过一套变奏被统一到了一首完整的乐曲中。特别是这个作品的标题并不是“Variationson The People United Will Never Be Defeated”,而是“The People United Will Never Be Defeated!”,这可以被拿来作为一个政治立场的声明,并已由乐曲本身的结构表达出来。通过不顾我们的期待(这种期待是指人们认为,假如一首运用了施托克豪森的钢琴曲或贝里奥的《模进IV》中那些先锋派演奏技术的作品,它就不会使用功能和声或流行的、民歌的或爵士的等风格语言,如使用后者,那么就不会使用前者),该作曲家强烈地提醒我们,“the people”包括每一个人。没有这种极端的异质性(它通过他们的音乐代表了他们各自明显不可调和的人群特征),作曲家的观点就不会获得如此强烈的效果。

上面的讨论根本不能列出一个清单,说明哪些是可以为获得修辞效果而用来被打破的规则。瓦格纳《莱茵的黄金》的开始部分,因有五分钟时间在降E大三和弦上的上下音型运动,打破了调性音乐应包含和声运动的规则,但却唤起了人们对莱茵河那雄伟壮阔但却恒常不变的运动的联想。《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲则打破了不协和该解决到协和以及半音化进行该到达主三和弦的规则,其目的是为了激发那种性欲不能得到满足的奇特张力。勋伯格在《期待》(Erwartung)中几乎完全避免任何形式的重复,这不仅违背了调性和声的规则,也违背了主题发展、动机统一和曲式收拢的规则,由此他创造了一种对于一个梦境以及那种不带重复、没有通常的目的论或结构的瞬间到瞬间式进行(moment-to-moment progress)的完美实现。凯奇的《4分33秒》打破了音乐最基本的规则之一:一个音乐作品是由作曲家写出的一系列音高以及其他音响,并且是由一位或多位演奏者的表演而构成的。而该作品则要把我们的注意力重新定向到别的地方,即一个由三个无声“乐章”构成的作品中,任何一个乐章的开始和结束所划定的时间内,听者所听到的那些无序和无目的的环境音响上。读者们无疑将能够提供更多这方面的例子。

一种修辞手段的特殊意义,依赖于它打破了哪种规则,以及从中可以得到哪种可能的解释。特定的意义常常由一种相似关系而产生,像在“喘息”(Suspiratio)修辞中那样,它的效果就如同哭泣或断续地说话,或来自于其他类型的联想,如在唤起与特定种类的人相关的音乐风格中那样。这样的联想当然总是可以用到音乐中去的,甚至当没有规则被打破时也可以。⑫例如,彼得·基维(Peter Kivy)在其The Corded Shell:Reflections on Musical Expression, Princeton Essays on theArts, No. 9(《纹饰贝壳:关于音乐表现的反思》,普林斯顿艺术随笔,no. 9)(Princeton:Princeton University Press,1980)一书中,发展出了一种基于音乐与人类举止(基维称其为“轮廓”)及其他联想(“习俗”)相似性上的关于音乐表现的普遍理论,该理论可以在不考虑风格标准是否被违背的情况下来运用。在任何方面都显得正确的音乐,也能用修辞的概念来感受。但是,打破规则提供了一个标志,这时解释就不仅仅是可能的,而且还是必要的,因为有些非常规的东西发生了,音乐中的一些事件就必须用超越音乐自身逻辑和统一的东西来解释。如果这个音乐是令人愉悦和正确的,我们可能会错过这个信息。如果某个音乐迫使我们注意作曲家希望传达的音乐以外的信息,那么这个音乐一定会让人意想不到,它一定违背我们的期待,甚至打破规则。正如艾夫斯在评价他的《耶鲁-普林斯顿足球赛》(Yale-Princeton Football Game))时所说:

举例来说,当一个人用“音调”来叙述或描绘一场足球赛时,用完全不同于“正常音乐”的声音和节奏的组合是非常自然的。例如,在描绘激动的场面时,声音和歌曲要穿过草坪和看台,你不能用一首C调写成的优美赋格来完成这件事。⑬CharlesE.Ives(查尔斯.E.艾夫斯):Memos(《备忘录》),John Kirkpatrick(约翰·柯克帕特里克)编辑(New York:W.W.Norton,1972),第40页。

四

当然,问题是规则一直在变化着。如果一个打破了规则的修辞格反复地被使用,那么它就会变成一种惯例,新的规则就会被引入以适应它。这是现代作曲家所关注的一个问题:当看起来每一个可能的冒犯行为都已被尝试过后,人们如何在20世纪音乐中再来做出冒犯的行为呢?但是对于早期音乐的演奏者来说,它也是一个问题。由于听众对于早期音乐中规则知识的缺乏,规则被打破和因打破后要求解释的意识同样也就不强烈了。艾尔薇拉的咏叹调“Ah,fuggi il traditor”(啊,逃离这个人)对于现代听众来说就不再会感到震惊或显得有趣,他们对此一般都缺乏音乐上和历史上的理解,因而也就不能领会这个玩笑。这种情况对于演奏者同样如此;这首咏叹调几乎总是被表演得太平直,大多数歌唱者似乎都完全没有意识到莫扎特对其歌剧中角色所作的音乐安排。

作为一种修辞的标志,打破规则所产生的力量,是直接与那个被打破的规则自身的力量互成比例的。这就是为什么一个对最基本的、甚至未明确说出的规则的直接挑战(如凯奇的《4分33秒》),不但极具修辞效果,同时也极具冒犯性。在另一个极端,如果听众对规则一无所知,这种体现修辞的标志就是无用的。一个对于18世纪歌剧的风格与传统毫无经验的现代听众,是完全不可能辨认出艾尔薇拉的咏叹调究竟打破了什么规则的。

也许没有什么东西像一个毫无生动活泼可言的笑话那样无趣的了,这就像在没有了解任何背景的情况下去解释一个修辞手法的效果一样。因此音乐教育的目的之一,必须包括教会听众建立一种关于音乐规则的意识,以及鼓励听者以一种对所涉规则以及什么规则被打破的观察来面对每一个作品。这些规则存在于每一个时代和每一种传统中,它们或是已形成理论表述,或因得到普遍运用而不被提及。

这种音乐教育的一个范例是苏珊·麦克拉瑞(Susan McClary)对巴赫《第五勃兰登堡协奏曲》第一乐章所做的一个注解,它发表在她的一篇名为“The Blasphemy of Talking Politics during Bach Year”(在巴赫年谈政治的亵渎)的文章中。⑭该文刊登在Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception(《音乐与社会:创作、表演与接受的策略》)一书中,Richard Leppert(理查德·勒佩尔德)和Susan McClary(苏珊·麦克拉瑞)合编(Cambridge:Cambridge University Press,1987)13-62 页。注意,我们对于该乐章如此不寻常的感觉,由于长期的熟悉和巴赫的声誉而变得迟钝了,她提醒我们该乐章是违背规范而写成的。特别是,作为一部大协奏曲,它依赖于一种介于两种主要力量——演奏利托奈罗(Ritornello)的乐队组和演奏插部的一位或多位独奏者——之间的对抗,后者通常是一支长笛和小提琴。独奏者代表个体和动态,引入新乐思和转入新调性;乐队组则代表稳定,呈现利托奈罗和开始时的主调,跟随每次独奏之后在新调性上再次肯定开始的利托奈罗,以及最后用一个完整的在主调上的利托奈罗结束乐章。羽管键琴是通奏低音的常规部分,它以一种完全从属的地位,为乐队组和独奏两方提供和声与节奏的支持。

那么依麦克拉瑞观点,使得这个乐章不寻常的是,巴赫创造了一种“通奏低音演奏者的复仇”:羽管键琴以一种合法的、传统的、支持性的符合规范的发音方式开始,但随后渐渐地显出要把所有其他人推开,包括乐队组和独奏者,极不寻常地成为音乐史上最离奇的演奏呈现之一。⑮同上,第26页。

在一个多少有点传统的开始之后,羽管键琴“开始与独奏者竞赛以博得注意”,在插部中演奏炫技的段落,如第四插部中快速的音阶(47-49小节)。当主音重新回来以及利托奈罗被听上去像是被最后的插部打断时,羽管键琴“以一种劫持该曲的姿态而推翻了其他力量”。当羽管键琴演奏快速经过句时,乐队组、长笛和小提琴则“一个接一个非终止性地退出,完全如一个管弦乐队在其成员之一在一场演出中间开始加演一首新曲子时所做的那样”。⑯同上页脚注,第28页。羽管键琴演奏者接着演奏了一个比该乐章四分之一还长的65小节华彩段,以叛逆于之前通奏低音演奏者的姿态,变化调性、以模进方式处理材料、引入快速音型和半音化,逃避终止以便华彩段不断进行和阻止乐队组的结束。“最后,[羽管键琴]同情和礼貌地(具有讽刺意味地)允许乐队组以它结束性的利托奈罗再次进入”。⑰同上,第36页。

麦克拉瑞是在把音乐结构看作是社会结构的一种反映这样一个概念框架之内,来解释该乐章中所发生的事件的。协奏曲形式的传统就是调和自由与秩序之间的关系,前者由独奏所代表,它是个体的象征,后者由乐队所代表,它是社会集体的象征,并有能力接纳由独奏所引入的新的调性,不过是把它们包含在利托奈罗这个框架设计之内,并在结束时回归主调。在这个乐章中,通奏低音演奏者的反叛摧毁了这种精美的平衡,并且显示出,只有当个体同意受传统限制时,结束才可以发生。

巴赫因此非常有力而准确地表达了一种既鼓励表达自由同时又保持社会和谐的意识形态的两难处境。对实际社会推翻的可能性,以及由这种推翻所暗示的暴力,在这个乐章中得到了体现,并且个体与社会等级最终的再次调和——虽然受欢迎——看起来很大程度上受到传统的驱动。把这种戏剧化拉回到自我独立结构和秩序的限制之内,可能会避免上述的两难,但它将以埋没这首作品为代价。⑱同上,第41页。

人们可能同意也可能不同意麦克拉瑞的解释,但要对她关于这个乐章违反了许多协奏曲的规范,以及这种大规模且戏剧性地打破规则,需要站在听者一边来解释的观点进行质疑,是不可能的。如果我们不承认这个乐章是一个违反了许多规范,并因此需要用修辞的概念来解释的作品,那么我们就会歪曲这个音乐。最好的弄清这一点的方式是如麦克拉瑞所做:根据这个体裁传统的背景,以及它所产生的那个时代,来呈现这个作品。

麦克拉瑞没有在她的文章中说出的东西是,她和一群现场的听众一起尝试了她针对该曲的解释方法,非常有效。取代对巴赫是如何构建这个大协奏曲乐章的描述,她解释了通常一首大协奏曲该如何写作,以及在乐队中羽管键琴该如何弹奏,完全没有暗示巴赫可能做出何种偏离,然后就直接去现场听这个乐章的演奏。演奏者是意识到该曲的一些不同寻常的特色的,并且注意把它们做得让听众能明显感觉到。听众的反应是发自内心的;一些人在羽管键琴演奏华彩段时已经在椅子上坐不住了,这反映出他们在一系列未被预期和充满情感的事件中的活跃投入。⑲苏珊·麦克拉瑞在私人通信中说,我尝试在音乐史课上用相同的策略并发现这样可以吸引学生,他们也不再喜欢呈现这部作品的其他方式。正是在指导演奏者演奏这首作品中,麦克拉瑞提出了她文章里的解释。像这样的听众反应想必也曾在该协奏曲第一次演出时出现过,并且它远不是该作品在大多数现代演出中所呈现的那种舒适和安逸的效果。确实,在该演出之后的讨论中,有些听众对这次演出中的聆听体验(他们强烈地感受到了该协奏曲对规范做法的抵制),与巴赫一直以来在他们面前的呈现(作为一个平衡与秩序的典范)之间的鲜明差距,做出了评论。⑳引自麦克拉瑞的私人书信。通过把一首来自过去时代的作品的演出设定到当时听众对这类作品可能做出期待的范围内,这样的一个演出就会为今天的听众再造某种接近当时时代的那种体验,它的方式就像对该作品首次演出时本真音响的关注也是由多方面做出的那样。

麦克拉瑞的研究,如同她的许多其他写作那样,通过不断地告诉我们作曲家就是用打破规则的方式来传达思想,而让我们重新意识到了音乐作为修辞的意义。例如在她其他的文章中,她展示了蒙特威尔第是如何通过以宣叙调“Rosadelciel”(天堂的玫瑰)来开始奥菲欧的第一次发声,而把奥菲欧(Orfeo)刻画为一位有吸引力的演说者的,这个宣叙调表现了一系列的形象,但只在一个单一的、静止的和弦上延展,以致他的听众必须等待,仿佛被固定住,直到所期待的进行继续下去;此外她还展示了作曲家们一直以来是如何用违背风格标准的音乐来刻画精神失常的,而这种风格标准同时出现在背景音乐中,后者代表着理性与协调,对风格标准挑战的音乐代表着非理性和失控。㉑McClary:“Constructions of Gender in Monteverdi's Dramatic Music”(蒙特威尔第戏剧音乐中的性别构建)和“Excessand Frame:The Musical Representation of Madwomen”(溢出与框架:疯女人的音乐表现),引自Feminine Endings: Musicand Sexuality(《阴性终止:音乐与性》)(Minneapolis:University of Minnesota Press,1991)35-52 和80-111 页。正如不断上升的修辞对于音乐的影响对16-17世纪的音乐理论家是一个挑战——一方面挑起了阿图西的攻击,另一方面有布迈斯特、贝恩哈德和其他人的使之正常化和吸收,麦克拉瑞对于音乐修辞本质的坚持,也是对于现代音乐理论前提的一个挑战,而对她的最直接的攻击确实就来自一位坚守其领域的音乐理论家。尽管对麦克拉瑞著作的反对一直被限定于针对她的女性主义阐释,但这种反对的目标也一直对准她把这种音乐的性格化完全置于偏离规范和需要解释的讨论之下。㉒出处同上,参见她在其中的评论,80-81 页和第190 页,n. 2;Pieter van den Toorn(彼得. C. 范登图恩)抨击了麦克拉瑞的论述,见“Politics,Feminism,and Contemporary Music Theory”(政治、女性主义和当代音乐理论),Journal of MusicologyIX (1991)275-299 页;以及Ruth A. Solie(露丝. A. 索莉): “What Do Feminists Want?:A Reply to Pieter van denToorn”(女性主义者想要什么?:对彼得. C. 范登图恩的回答),IX(1991)399-411。

当规则被打破时,从音乐之外寻求解释的这种需要显示出,音乐理论本身是无力来完全解释音乐的,这使理论家们感到不安。典型的反应是,制定新规则来解释这些违规做法,以便把之前异常甚至对抗的个别做法纳入正常做法。这就是蒙特威尔第牧歌《残酷的阿玛利丽》的命运。克劳德.V.帕利斯卡(Claude V.Palisca)就认为,例1中不协和的女高音可以被解释为对当时来说常见的一种声部装饰的被写出来的变体;在阿图西的文中,卢卡试图把它解释为省略了所暗示的协和音的一种进行,后来贝恩哈德把这归为一种叫做Ellipsis的做法;苏珊娜.G.库斯克(Suzanne G.Cusick)指出,对这种争论的那些现代描述是透过20世纪现代主义镜片的观察而得来的,透过这个镜片,音乐风格中的原创性和改变是根据其自身来作价值判断的,蒙特威尔第就是在他自己对于歌词的强调被忽视的情况下,根据他们(指现代理论家)的解释而得到辩护的。㉓Palisca:“Artusi-Monteverdi Contraversy”(阿图西—蒙特威尔第之争),130-131 页;Buelow:“Rhetoric and Music”(修辞与音乐),第797 页;以及Cusick:“Gendering Modern Music”(性别化的现代音乐),24-25 页。每一种理论方法都有其真理的一面,但所有方法都可能被看作是逃避潜在的令人苦恼的想法的策略,这种令人苦恼的想法指的是,音乐不能用严格的音乐概念来解释,音乐在某些情况下确实是从属于一个歌词文本或一种观念,并且被这种从属地位改造和变形至它原本不会采取的样式。

一个最有力的辩护之一,即认为反对音乐有时是仆人而不是主人这一令人不愉快的真理的音乐理论已经建立起来,就是把音乐当作有机体的比喻。当音乐被当作仿佛是一个有机体时,即其中每个部分都与整体及各局部形成完美平衡,如自福克尔(J.N.Forkel)以来的许多作家对待巴赫那样,分析所承担的工作就变成了展示每一个元素是如何对于一个统一的有机整体发挥作用的过程。㉔参见Joseph Kerman(约瑟夫·科尔曼)“How We Got into Analysis, and How to Get Out,”(我们如何进入分析,又如何走出来) 一文中对有机主义意识形态的批评,刊登在Critical Inquiry(《批判的探究》)VII(1980)311-331 页。其中,他在第315 页中论及福克尔。从这一观点来看,刚刚描述的那个非凡的协奏曲乐章也就不再令人不安了。那个不寻常的华彩段可以被看作是个性并因此具有高度艺术价值的标志,而不是被看作一种对期待的完全瓦解。那个在主调上的利托奈罗的最后再现会必然发生,否则,它就不会是一个统一的整体,因此也就不会被听作是对传统的一个单纯的致意。这首乐曲被看作自身完美,就像一朵花,而不是被听作对相关的其他作品的一种偏离。我们可能羡慕它,甚至被它感动,但我们并不感到被它操控。假如它传达了什么,它也仅仅是一种一般的审美体验。

通过对比,以修辞的概念来设想音乐则危险得多,因为这就是承认,音乐可能以我们不能预期的方式来影响我们。我们必须顺次聆听作品中的事件,如我们聆听一篇演说。在这里,一个像这种很长的羽管键琴华彩段对音乐进行的中断,威胁了音乐的逻辑和连贯性,而一个成功的结尾并不能被保证。与这种自足不同,一篇演说会涉及到它本身以外的东西,并且在一个特定的语境之内具有意义;在这个语境中,我们把这个作品听作极不寻常。一个好的演说寻求传达某些特定的东西,并且一个好的演说者会影响甚至操控他的听众。正如一篇好的演说并不服务于它自身结构的完美(如一朵花服务于它自身那样)而是服务于演说者的目的,所以我们意识到,音乐也寻求传达它自身以外的东西,并且我们将不聚焦于音乐本身,而是聚焦于它所传达的内容。当我们用修辞的概念而不是用有机体概念接近音乐时,如关注演说的目的而不仅仅是关注美丽的词藻和好的形式,那么我们作为听众的作用就从对音乐的欣赏变为阐释和回应了。音乐对它的听众就起到了一个更加积极的作用,并且反过来又有了对听众更积极参与的要求。我们不得不考虑这一点;我们不能保持中立;我们必须回应。

一个音乐作品如果有意打破该作品类型本应遵守的规则,正如蒙特威尔第的牧歌《残酷的阿玛利丽》或者巴赫的《第五勃兰登堡协奏曲》那样,那么它就等于做出了最强可能的指示,即想要让人们以修辞的概念来聆听它,而不是把它听作一种正确和令人愉悦的音响组合或一个有机整体。阿图西被牧歌《残酷的阿玛利丽》所冒犯是对的,假如我们对于这种对礼节的有意违反不感到震惊,那么我们就不能正确接受蒙特威尔第想要让我们听到的东西。阿图西的错误在于没能理解这种对规则的打破是一种修辞标志,它要求从情感的或具象的角度来解释音乐。如何解释我们所听到的东西可能是一件具有争议的事情,但解释它是我们必须做的。通过把过去伟大的作品提升到文化崇拜的地位,以及通过有机体的比喻接近它们,我们已经使它们不具冒犯性了,但我们也部分地使它们失去了力量。我们必须保存我们被冒犯的能力,甚至是面对那些由于长期的反复出现已经变得熟悉的音乐,否则我们就会失去对于它们最基本的东西的理解。在我们当中,从事教育今天的和明天的演奏者和听众的那些人,他们有责任去告诉这些演奏者和听众,为什么他们会被音乐所冒犯,特别是那些或许最被他们喜欢和评价最高的音乐所冒犯。

① J.彼得·布克霍尔德:美国音乐学者,印第安纳大学教授,是《查尔斯·艾夫斯:音乐背后的观念》和《音调构成的全部:艾夫斯和音乐借用手法的运用》的作者,并撰写了许多有关艾夫斯、阿尔班·贝尔格、现代音乐、音乐借用以及音乐中的意义的文章。

② 原文名及出处:Peter Burkholder, “Rule-Breaking as a Rhetorical Sign”, In Festa Musicologica: Essays in Honorof George J. Buelow, 369-389;ed. Thomas J. Mathiesen and Benito V. Rivera. Stuyvesant, N. Y. : Pendragon Press,1995,译者注。

2017-06-10

J609

A

1008-2530(2017)03-0036-13

陈鸿铎(1957-),男,博士,上海音乐学院音乐学系教授,博士研究生导师(上海,200031)。