在具象中写意

2017-09-22张文蕊

张文蕊

【摘 要】潘玉良一生都在探索和实践“合中西于一治”的艺术理念,她把中国传统画的写意精神与西方艺术的具象形式相结合,最终形成具有潘式特色的中西融合艺术语言。本研究从图式语言的角度去解读她的人物画,不再强调她的身份标签,并抛开纯时间和纯画种的区分,只选择具有东方意象的作品,以此对其作品中的融合艺术精神做微观上的分析和重组。

【关键词】潘玉良 中西融合 具象 写意 图式语言

在艺术范畴,融合是个人独特视角的完美展现方式,中西融合是中国现当代绘画艺术中必不可少的探索。潘玉良是中国近代史上第一位改变命运并走出国门的女艺术家,也是倡导中西融合艺术理念的先驱者之一。关于潘玉良,我们对其历史地位的讨论远远超过了对其艺术地位的关注。我们如何单纯地从图式语言去解读她的融合艺术风格?最具“潘式”美学特征的艺术形象到底是怎样的呢?

安徽博物院收藏潘玉良美术作品共计4000余件,涵盖多种绘画类型,其中油画361件、彩墨353件、素描和白描3982件、雕塑4件、版画6件、版雕13件。在这样数量众多的作品中寻找共性,通过比对这些作品的绘画形式主题,我们不难看出,潘玉良的创作对象重点是女性人物。这些女性形象有着相似甚至相同的姿态,冲破了时间和画种的界限,让我们清晰地看到,最具辨识度的潘式美学特质即造型语言。

一、造型语言的基石——具象

具象是指具体的形象,在绘画中体现为对事物的客观表现手法。与具象相反的是抽象,即完全脱离具体形象达到一种主观的表现效果,常用于西方绘画中的作品描述。

欧洲绘画在现代主义之前一直以具象写实为主流。安格尔是19世纪法国新古典主义绘画的代表,擅长肖像画,其画作构图严谨、色彩单纯、形象典雅。他创作了一系列表现人体美的绘画作品,如《泉》《瓦平松的浴女》《土耳其浴室》《大宫女》等。他笔下的女性形象尤其是裸体女性,光滑细腻却饱满有力(图1、图2)。

和安格尔一样,潘玉良也偏爱这类具有雕塑感的裸体女性形象。她在法国学习油画,深受古典主义风格的影响,早期的油画作品多为学院派习作,描绘了众多体格健壮的欧洲女性。在后来的创作中逐渐以东方女性形象为主,但这些女性毫无东方女子的柔弱纤细,反而具有西方古典艺术中女性以丰满健壮为美的特点。

在《春之歌》(图3)《郊外游乐》《梳发女人体》等作品中,人物面部几乎不着过多笔墨,但臀部、大腿被重点刻画甚至做夸张地表现,姿态又多呈S形,让观者觉得她们带着些东方女性的含蓄和神秘。这种造型特色贯穿其整个艺术生涯,成为潘氏美学的重要特点之一。

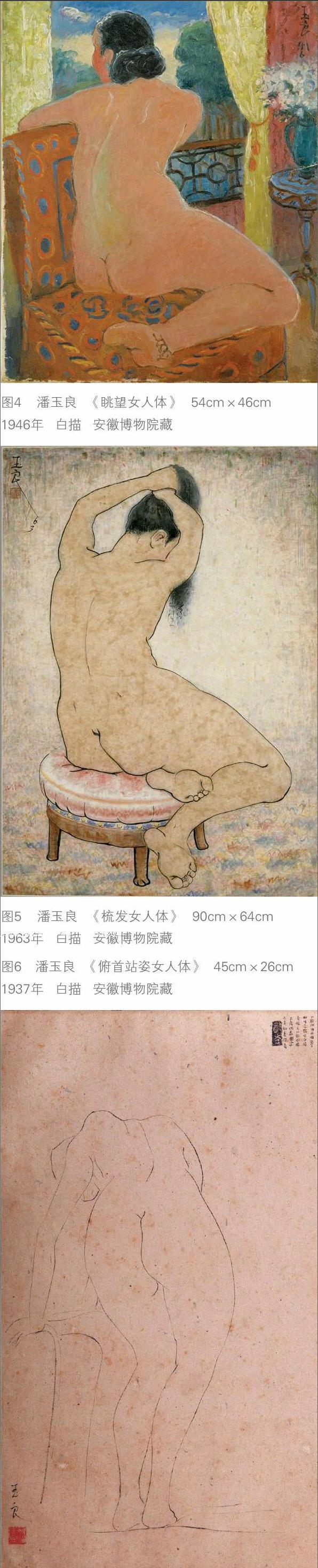

《眺望女人体》(图4)是一幅作于1946年的小尺寸油画作品。整幅画作采用西画常用的焦点透视法,窗内窗外景色遵循近大远小的绘画规则,画面色彩浓烈,笔触奔放,造型流畅。画中女子临窗而坐,右膝后转,小腿置于椅上。造型特点初见雏形,虽隐约可见以线勾勒的轮廓,但描绘的重点仍在于色彩和形体,而非笔法和意境。相比之下,1963年的《梳发女人体》(图5)便是较为成熟的“潘式”风格作品了,人物坐姿相似,但线条轮廓已经是熟练的白描画法。整幅画以轻墨淡彩晕染着色,人物所坐的小凳也有着浓浓的中式趣味。

在其他的线描和彩墨人物画作品中,也都能看出她对人体结构的精准把握。这种对女性形体的描绘方式始终贯穿她的艺术创作,可见以具象为造型语言是其绘画风格演变的根基。

二、表现手法的升华——写意

写意是中国画的一种表现形式,不苛求形态的规范和用笔的规整,重在表达画家的内心感受。与写意相对的是写实,即尽可能如实再现对象的形体与质感。

中国绘画强调以线状物,讲究“骨法用笔”“气韵生动”。潘玉良从中国画中领会到笔墨线条的独特魅力,她的白描画用线疏密有致,让人过目不忘。但她作品中的人物又不像传统中国画里的人物纤弱飘逸,而是保持一贯的夸张手法描绘人物造型。她巧妙运用线的粗细长短与轻重缓急,与西式人物造型特点紧密结合,这种创新的绘画形式,被陈独秀称为“新白描体”。“新白描体”在她的艺术发展中有着承前启后的作用,有力地推动了“合中西于一冶”艺术风格的形成。

潘玉良在学习中国传统绘画之初,白描习作的线条运用尚未达到简练严谨,虽体现了她丰富的素描知识,但个人风格还未完全显现。作于1937年的《俯首站姿女人体》(图6),可以看作是新形象和新手法结合的开始。画中女子胯部宽大,双腿粗壮,保持了她一贯的造型偏好。寥寥几笔,不仅勾勒出人物线条,还精准地表现出人物前倾的透视效果,体现了她敏锐的观察力和扎实的造型能力。陈独秀为此画题跋:“以欧洲油画雕塑之神味入中国之白描,余称之曰新白描,玉良以为然乎?”

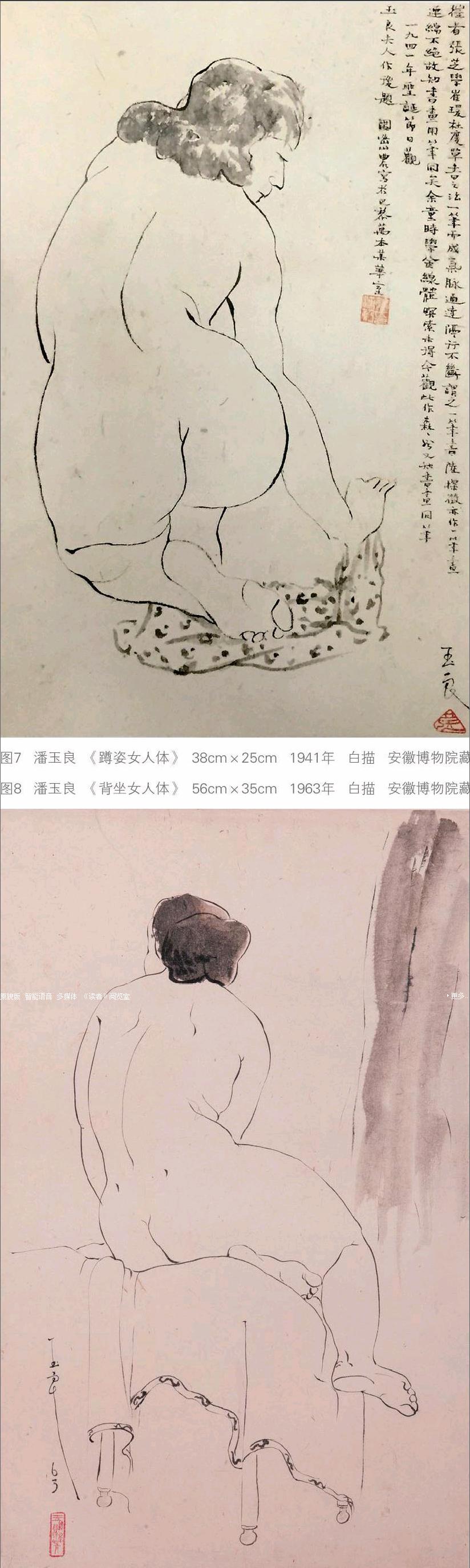

从作于1941年的《蹲姿女人体》白描小品中(图7),可以看出潘玉良在这一时期的探索结果。她用看似简单的线条勾勒出生动的蹲姿背向人体,结构穿插与形体转折都在微妙的虚实笔力中流于纸上,造型严谨,线条遒劲有力,笔笔相生,一气呵成,形成独特的写意之感。1963年的《背坐女人体》是一幅笔法更为纯熟的白描作品(图8),画中人物形象更加圆润,明显带有强化造型意识,挥笔落线已形成具有自律美感的形式技法,可以看出潘玉良此时已达到对笔墨语言和绘画规律的自觉运用。

潘玉良的写意式人体造型是自己特有的意味之形。她并没有被动地描绘形象,而是有意識地介入审美倾向,这种形象用主观的强化,并用一种恰当的形式语言,形成新的造型方式。正是对笔墨的独到理解和运用,促成了她晚年彩墨人体画表现形式的形成,从而具备了真正属于自己的个人风格。

潘玉良笔下的人物造型在油画、白描、彩墨这三个画种作品之间有着微妙的关联,尽管她的最为人熟知的艺术作品是油画和彩墨画,但她真正意义上的中西融合艺术探索是从白描习作开始的,可以说以写意为精神是其绘画风格演变的灵魂。

三、图式语言的成熟——融合endprint

潘玉良在学习欧洲现代艺术的过程中,借鉴了大量印象派和野兽派的绘画技法,但她的作品被分析最多的是在色彩方面受到的影响,造型影响却极少被讨论。野兽派因马蒂斯而得名,其广为人知的作品舞蹈用简洁的线条勾勒出人体结构和动态,以看似不稳定的构图加强画面的韵律,从而达到一种和谐。

潘玉良的许多人物画具有强烈的马蒂斯特色,这可以看作是她的创作重心从“再现”到“表现”的一种转变。她从马蒂斯的《舞蹈》(图9)中汲取灵感,创造出具有潘氏特色的舞蹈系列。20世纪五六十年代潘玉良创作了一些具有民族风格的油画和彩墨画,包括《扇舞》《袖舞》《采花女》(图10)等,都反复出现类似马蒂斯《舞蹈》中的人物姿态。画中人物夸张的动作,身体的大幅扭转,这些都在动势构图中体现画面的力与美,从外在动态到内在情绪都洋溢着饱满的激情,画面感染力极强。

彩墨画《希望和平》作于1952年(图11),图中女子手握象征和平的鸽子,构图稳重,色彩淡雅。下半身比例略作放大,加之上半身的扭转,使整个人物造型透着灵动。此画人物为背向造型,减少了裸露的部位,在这种严肃题材里巧妙地避开中国人的审美禁忌。画中虽无繁复的场景营造和面部刻画,却恰到好处地营造出一种圣洁的画面氛围。1953年的《采花女》与《希望和平》是同样的转体姿势。《采花女》虽为油画作品却充满东方韵味,画中女子身着旗袍类服饰,以白描式线条勾勒。形象塑造不同于《希望和平》的稳重,而是多了些夸张变形。手臂与腿部的造型变软,轮廓虚实相应。这正是潘玉良创作的关注点由形似向神似的转变。

到了《扇舞》和《袖舞》时期(图12、图13),潘玉良在人物形象上着力于表现夸张的动作,形体结构进一步弱化,以线条的虚实转折表现人物形态质感和突出明暗关系,画面效果趋于平面化,突破了只从光源色和背景色来表现明暗关系的传统西画手法。

潘玉良的彩墨画以点彩笔触薄涂加上晕染法,色调淡雅,以暖灰为主,饱和度低,体现了中国人的色彩习惯和审美趣味,形态描绘依然是其中西融合中表现的重点,如《披花巾坐女人体》《遐想》《梳妆女》(图14)《放风筝》《劝酒》等。

她还在自己的许多作品中署名并钤印,加强了中国画的仪式感,这也是其融合艺术的一种尝试和体验。她的另一些白描和彩墨作品不仅有名有印,还配有诗文,诗画相映,妙趣横生,如“艳舞歌声”等。这已不只是对中国画的形式追求,更是受到传统文人画的影响,是在具象的图式中找到了写意精神所在。

四、结语

潘玉良的作品既没有完全抛弃欧洲绘画的传统技法,也没有彻底跟随现代艺术走向抽象。她在中国传统绘画与西方现代绘画的对立中找到了完美的平衡点,作品具象而不纠结于写实,写意却不偏激至抽象,既豐富了西画的造型语言,又传承和创新了中国画艺术。对潘玉良人物画中的融合艺术进行研究,不仅让我们更生动全面地、由内而外地了解潘玉良,了解她所处时代中的中西文化碰撞,也让我们由此对现当代中国人物画的发展方向进行探讨和思考。endprint