关于日本传统祭祀中“山形彩车”史料考究

——以爱知县亀崎町的潮干祭为例

2017-09-22庞娜

庞 娜

(北京外国语大学日本学研究中心,北京 100089)

【探索与争鸣】

关于日本传统祭祀中“山形彩车”史料考究

——以爱知县亀崎町的潮干祭为例

庞 娜

(北京外国语大学日本学研究中心,北京 100089)

“山形彩车”(以下简称为“山车”)在日本传统祭祀尤其是都市祭祀中占据着重要的角色地位,其最初起源于平安时期大嘗祭中的“標山”。江户时期,各藩藩主争先恐后地将造型华美的山车引进祭祀中,爱知县亀崎町就是在这样的大背景下开始了以山车巡行为主的潮干祭祭祀活动。本文在归纳总结前人研究成果的基础上,以公开史料,以及笔者在考察地发现的未公开的史料为依据,还原潮干祭历史变迁的原貌,并着重探讨山车对于亀崎氏子们的历史意义及作用。

山车;祭祀;神灵;圣性;亀崎町

日本传统的民俗观认为,在祭祀等神圣的场合下,神灵通常需要通过具体的依附体显现出来以供人们祭拜。这种显现方式大致分为两种,其一是以人为依附体,这在日本称作“慿人”或“慿座”,读作yorimashi;其二是以物为依附体,在日语里写为“依代”,读作yorishiro。第一种以人为依附体的情况,其对象大多为儿童、老翁、巫女等。日本关西地区将儿童视为神灵的祭祀活动就非常多。兵库县的曾根天满宫例大祭便是其中一例。祭祀时,化妆、涂了白粉的稚児骑着马“渡御”“還御”的场景对于日本民俗学研究者来说并不陌生。以物为依附体的情况较复杂。从日本原始神道中泛灵论的角度来说,一山、一草、一木皆可视为神。因此日本将神树、植物(榊、竹)等作为神的降临之处的例子比比皆是。随着社会及民间制作技术的发展,“依代”已不仅仅局限于自然之物,以人为加工制作而成的物品为圣物的情况逐渐增多,山车便在这样的背景下应运而生。

在现代日本的祭祀中,山车作为“移动式神座”的观点已被大众接受。但实际上,日本各地祭祀中的山车差异较大,其形态、名称、意义及作用都带有浓厚的地域色彩,不尽相同。因此,若一概而论地将所有山车都视为“依代”或“移动式神座”确实不妥。折口信夫是将山车视为“依代”的第一人,其运用田野调查的研究方法得出了这种假说与猜测。其后,植木行宣运用历史学的方法以批判的视角发展了山车的“依代论”。山车的集大成说由此得到了里程碑式的发展,但其相关的具体事例研究依然不充分。因此,笔者选取爱知县具有代表性的潮干祭进行史料考察,以明确山车在当地的性格,以及对于当地氏子们的意义。

一、日本祭祀中的山车考及其先行研究梳理

山车(日语中一般被读为“dashi”),也可译为彩车,被定义为祭祀时经过彩饰、可拉拽、可移动的临时舞台。“dashi”的原意是指长矛顶端的装饰物,其后“dashi”被制作、装饰的越来越华美,直到江户时期演变成了现在山车的含义。[1]

998年的祉园会上,山车初次在祭祀中登场。《本朝世纪》中记载:“但今日祗薗天神会也。而自去年京中有雑兿者。是则法师形也。世号謂無骨。實名者才者。件法师才为令京中之人見物造村擬渡彼社頭。而如云云者。件村作法。宛如引大嘗會之標。”[2]

到了室町中期,其形态逐渐固定,形成了现在祉园会中山鉾(山车的另一种叫法)的原型。[3]之后,以山鉾为祖型,各种样态的山车在日本全国各地的祭祀中纷纷亮相。这些山车祭在江户时期得到了极大程度的发展,或者可以说,江户时期都市祭祀的最大特征之一便是山车,以及由山车构成的祭祀巡行队伍。[4]山车祭在相互影响、相互作用的同时,结合了各个地区的风土习惯,形成了一个个独特的山车文化圈。例如关东地区的江户型山车,中京地区的名古屋型山车,北九州地区的博多山笠,濑户内海一带的布团太鼓等等。由此,山车一词作为祭祀时可移动舞台的统称被广泛应用,而其实各个地区对于这一类临时舞台设定的名称、读音,以及舞台构造都各有不同。例如亀崎,虽将其写为“山车”,但读音却是“yamaguruma”;祉园祭中的山车,虽被统一称为“山鉾”,但常用的名称还有“山笠”“布团太鼓”“大山”“屋台”“车樂”等名称,这些名称与读音展示了各个地区不同的地域特色。山车构造,最常见的有双层式或三层式、内轮式或外轮式,这些形式都与各地的风土特色紧密相联。所以,若是将种类繁多的山车都囫囵吞枣地混作一团研究,难免会忽略各个地域独有的韵味。

在山车的集大成说中,折口信夫的“依代论”和植木行宣的“机能论”可称之为总论。首先,折口认为山车一类可移动的临时舞台属于標山体系,因此与標山在祭祀中的机能相同。同时,山车也被视为神灵的依附体,即日语中的“依代”。[5]折口是最早提出将山车视为“依代”的学者,此后这种说法也逐渐被人们广泛接受,成为了定论。折口之后展开的山车研究很大程度上都承蒙于他提出的“依代论”。

折口之后,植木行宣以批判的视角进一步发展了“依代论”。他认为,正因为山车被无差别地视为“依代”,使得对山车更深层次的思考也陷于停滞的状态。在他看来,山鉾的作用在于镇压瘟神,而要发挥“镇压作用”,需要有两个不可或缺的装置,即瘟神可以附着的可视化依附体和为其伴奏的囃子。因此,植木行宣提出了山车的“机能论”,即将山车分为“被伴奏的依代”和“伴奏囃子”两个类型。之所以称此观点为“机能论”,是因为这两种类型的山车是依据机能的不同进行分类的。“被伴奏的依代”类的山车,其机能与折口论相同,即作为神灵的依附体出现于祭祀中;而“伴奏囃子”山车的主要作用是伴奏,与日本传统艺能结合颇多。[6]

笔者考察的潮干祭山车的相关研究大多集中于物质文化及民俗艺能方面。例如山车的雕刻、山车的活动偶人,以及山车幕,等等。因此笔者在本论中没有探讨作为物质文化的山车,而是在梳理潮干祭发展脉络的基础上,注重还原山车与当地“氏子”之间的关系,解读历史中潮干祭山车发挥着怎样的作用及意义。

二、潮干祭的缘起

亀崎地区很早便有了氏子五组之分,分别为东组、石桥组、中切组、田中组、西组。每个组都各自持有一辆山车,其对应关系为:宫本车、青龙车、力神车、神樂车、花王车。据当地故老所讲,这五组是通过地缘关系组织起来的,如今已演变成了血缘关系的结合。现在,五组在保持各组特色的同时,仍然协同运营亀崎地区一年中的全部祭礼活动。

潮干祭起源于江户时期,距今已有三百多年的历史,可以说是知多半岛最具代表性的山车祭。若依照形态分类,潮干祭中的山车属于知多型山车,其特点是双层式,山车顶端饰有卷棚式封檐板,车轮为内轮式,山车全身均以素木雕刻装饰。除此之外,潮干祭还有一个十分重要的特征,这或许是日本国内独一无二的罕例,即每年祭礼时当地氏子都要把五辆山车拉下海。据当地故老们所说,这是一种“洁净”山车的做法,是为了实现使山车去除污秽的目的。

遗憾的是,受日本近代许多神社的缘起文书被烧毁,以及1959年伊势湾台风冲击的影响,关于潮干祭起源的记载只剩下了极少的史料,很难明确潮干祭具体的开始年份。在这些数量有限的史料中,一本名为《宫本车的历史》的小册子成为了推算潮干祭起源的重要史料依据。笔者只见过其中描写宫本车起源的一部分内容,其大致内容是:“我宫本车的开始年代并不确定。在应仁文明年间,不知道是哪里的武士也或许是战败后逃窜的武士,一共十八家来到了当地寺浦(当时的寺山)。有稻生、神谷、岩本这些姓氏等。后来当地人口增加,由他们发起制作荷车一类并在其上装饰小细竹。并根据神官的指示,又装饰上了附有神纹的大幕,在町内拉拽巡行。这便是山车的起源。其后人口又增加,随着美术业等的发达,制作出了现在山车的模样。”*笔者译

上述一段曾在描述潮干祭的起源时被多次引用,但仔细读解却发现,这其实只是有关宫本车起源的史料记载。分析史料可知在当地人口大幅增长之后(应仁文明年之后),亀崎村建造出现在样式的宫本车。而亀崎村的人口明显增加是在17世纪末期。同时结合当地神社的金石文,当地保存会推测出潮干祭,以及潮干祭中的山车大致出现于17世纪末至18世纪初期。[7]

三、潮干祭中山车的史料解读及意义分析

关于潮干祭,古文书留存最多的是中切组,如1788年的《规定》,以及1815年、1827年、1849年的祭礼文书等。笔者在田野调查时,另发现了保存于组员家中的石桥组文书,以及田中组文书。在征得当事人同意的基础上,笔者对这些文书逐一进行了拍照并附于本论正文中。此节中,笔者以已公开的中切组史料,以及石桥组、田中组的一手史料为依据,对潮干祭山车进行意义分析。

首先,来看1788年的《规定》。这份文书并不只是记录潮干祭,而是描述了当时亀崎村内一整年的祭礼运营状况,以及相关的祭礼规定。提到了正月装饰山车库一事,“正月元三 車库舍御镜饼 糯米三升 御神酒 右之世话当番行司車元エ申谈候事同車舍門餝盛砂等ハ当番行司極月両晦日之内ニ相餝可申事”。其大意是说,正月之时,车元等事务人员将镜饼、糯米、神酒等作为贡品装饰山车库,且在库门口摆放沙堆(盛砂)。在日本传统民俗中,镜饼、神酒都是在供奉神灵时才用到的圣物,糯米除了日常食用之外,在祭祀时也属于圣物的一种,直到现代,日本还有许多地区仍保留着祭祀时以糯米供奉神灵的习俗。沙堆,是在迎接贵人或举行神圣的仪式时才会用到的物品。由此,《规定》里的这一句描述虽未直指山车,但通过观察当地氏子对山车库的装饰,不难得出山车在当时已颇受重视。

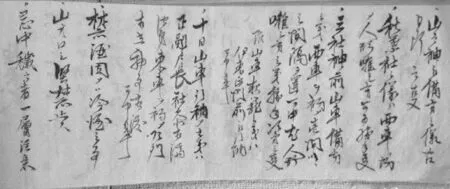

其次,中切组保存的史料——《年行司心得之次第》记载:“潔斎之者外車エ壱人モ乗申間敷事”,其大意是说只有“洁净”的人才可以乘坐于山车之上。而笔者发现的石桥组1876年的祭礼记录中,如图1所示,在记录山车的规定时提到“忌中穢□者一層注意之事”,其大意也是说“污秽”①在亀崎地区,“污秽”主要有两种:“红色污秽”和“黑色污秽”。前者主要针对女性的生产和月经,认为血则是不洁,因此在当地有“女人禁制”的规定,即女性不可以触碰山车以免触犯神灵。后者是指服丧之人。若家中有人亡故,则一年之内不可以触碰山车。之人不可接近山车。这两处有关山车的禁忌虽出现的年代不同,且记录的是不同的氏子组,但表达的主旨却是相同的,都在强调山车的“洁净性”。可见,在日本的神道祭祀中,“洁净”非常重要。尤其在接触神灵、圣物时,必须保持自身的洁净性才有资格祭拜神灵、供奉圣物。并且,据田中组在文化年间(1804-1818)的史料记载,由于当时其组的神樂车尚在修复中无法在祭礼中使用,氏子们便临时制造了一个简单的山车替代物。史料如此描述这个替代物:“松板を以て台を拵へ、四隅に笹を立て注連縄を張り、他の四組と並べて曳きしという。”[8]其大意是,以松板为台,将细竹立于四角并悬挂注连绳,与其他四组山车一齐排队登场。在日本,注连绳代表的是结界,也就是说被注连绳围起来的区域一般被视为神域,是将“圣”与“俗”分离开来的象征。直至今日,在亀崎地区仍有将山车所到之处都悬挂注连绳的习俗。由当地氏子对山车持有的禁忌,以及对其特殊的装饰,可以推测出山车在当时已明显具有“圣性”的性格,并延续至今。笔者前面提到的每年祭礼时山车入海洁净的环节便是佐证。

图1 1876年·石橋組·《役割帳》

最后,田中组记录的1895年的潮干祭,如图2所示。其描述的祭礼流程大概是:旧历三月十二、十三两日,氏子们组装山车。由于下雨,祭礼推延了一天,于三月十五、十六日两天举行。在祭礼第一天,山车被拉下海,并在尾张三社(御旅所)停驻一夜守护神舆。祭礼第二天,山车作为神舆的供奉登场,被氏子们拉下海后收纳于各组的山车库中。从田中组记录的祭礼流程来看,当时的潮干祭与现在每年举行的潮干祭已大致相同。其中有一处关于山车的重要描述——“神輿ニ随守”“神輿ニ供奉”。根据江户时期的史料记载,以及当地故老所述,神舆出现在潮干祭中大概是在明治时期之后。由此,潮干祭的山车便被赋予了一个重要的机能,即作为神舆的附属供奉物登场,这作为山车一个重要的存在意义被延续至今。通过分析史料,可知潮干祭的山车要驻留在尾张三社一夜以守护神舆。虽然到了大正年间,这个习俗因种种原因(据当地故老所述,因防止山车在外停驻一夜而受到天气因素的损坏或人为损害)没有被保留下来,但第二天一早氏子们就会将自己组的山车静悄悄地拉到尾张三社,佯作守护了神舆一夜的模样。透过这一举动可看出,虽然山车作为神舆供奉物的方式随着时代发展已有所改变,但究其山车的“守护”本质却丝毫没有改变。

图2 1895年·田中組·《役割帳》

并且,昭和年间出现了“神輿の渡御中止の為山車行事も神輿に附きたる山車なれば本年に付中止する事”的记录。其大意是说那一年由于神舆的“渡御”临时中止,作为神舆附属物的山车巡行也应该中止。由此可以看出,潮干祭中山车附属于神舆的地位一目了然。但当地氏子们坚决反对这一命令。

在再三坚持下,亀崎官方决定允许氏子们进行一天的山车巡行。

同样是在昭和年间,亀崎官方还提出了延期举行潮干祭的命令,当地氏子们的态度如下:“潮干祭の御神事としての山車とを考ふる時他の祭事としての山車とは其の主旨に於ても奉仕する氏子の心持に於ても大いに異なり。”这段描述中,出现了很重要的词——“御神事”。在日本,祭礼通常分为“神事”与“祝祭”两大部分。“神事”多是氛围庄重的祭神仪式,而“祝祭”环节则气氛轻松,是结合各种传统艺能取悦神灵以达到人神共兴奋的境界。这段史料描述中,当地氏子明确将亀崎山车定性为“御神事”的山车,可见他们并未将潮干祭的山车视为植木所述的“伴奏囃子”一类,即娱乐气息浓厚的艺能活动,而是对其怀有庄重的肃穆之情。且史料后半句提到了潮干祭山车的“主旨”,以及氏子们对待潮干祭山车的“心情”,均不同于其他祭礼中的山车。由此可见潮干祭山车在当地氏子们的心中占据着神圣且不可替代的重要地位。

四、结论

通过研读潮干祭的相关史料,笔者解读了江户时期以来的潮干祭,以及潮干祭山车对于当地氏子们的特殊含义。总体来说,考究潮干祭山车史料的成果可归纳为以下两点:(1)潮干祭中的山车不同于大多祭礼中作为娱乐项目的山车,其性格属于“御神事”的范畴,且江户时期以后便被当地人赋予了严格的“圣性”;(2)明治时期开始,潮干祭中的山车在祭礼时便发挥着十分重要的机能,即作为神舆的供奉物登场,虽然时代不同,供奉方式略有不同,但其作为“供奉物”的本质没有丝毫改变。在当地氏子们的心中,即便山车具有“圣性”,但也是附属于神舆的山车。

以上是笔者通过史料及实地考察得出的一二结论。反观折口说以及植木说,潮干祭山车的部分特性符合这些集大成说,但也不乏其特有的个性地域色彩。例如,亀崎地区的山车虽为“圣物”,但分析史料记载并未发现其作为“神灵依代”的痕迹。因此,并不能将山车的集大成说适用于日本每一个山车祭中。考虑山车文化与风土结合的地域特色,着眼于不同地区呈现的多样的祭礼样态,而不是不假思索地将一切山车或所有祭礼混为一谈,这或许才是山车研究乃至日本祭祀研究的魅力所在。

[1]折口信夫.だいがくの研究[A].折口信夫全集2[M].东京:中央公論社,1995.225-231.

[2]黒板勝美ら.国史大系--本朝世紀(9)[M].东京:吉川弘文館,1964.213.

[3]東條寛.都市祭礼の民俗学[M].东京:岩田書院,2006.13.

[4]四日市市立博物館.祭礼·山車·風流——近世都市祭礼の文化史[M].四日市:四日市市立博物館,1995.10.

[5]折口信夫.髯籠の話[A].折口信夫全集2[M].东京:中央公論社,1995.176-202.

[6]植木行宣.山·鉾·屋台の祭り―風流の開花[M].东京:白水社,2001.314.

[7]亀崎潮干祭保存会.亀崎潮干祭総合調査報告書[M].半田市:亀崎潮干祭国指定推進委員会,2005.222-226.

[8]間瀬良一.尾張の国亀崎の神社と潮干祭と古事記、日本書紀[M].名古屋:丸善名古屋出版サービスセンター,2004.285.

【责任编辑:周丹】

J609

A

1673-7725(2017)08-0044-05

2017-06-05

庞娜(1989-),女,辽宁大连人,博士,主要从事日本文化研究。