论范家相《诗瀋》的文学思想

2017-09-21刘加锋

刘加锋

(贵州大学,贵阳550025)

论范家相《诗瀋》的文学思想

刘加锋

(贵州大学,贵阳550025)

《诗瀋》二十卷,是范家相的释《诗》之说。范氏喜用文史互证、细味诗文、上下贯通等解《诗》技巧,这反映了古人的文史观、体悟观和语境观等文学思想,体现了经学与史学、文学的互动。

范家相;《诗瀋》;经学;史学;文学

Abstrraacctt::Shi Shenis a scholarly work written by Fan Jia-xiang to interpretShi Jing.Fan prefers to use the skills to elucidateShi Jing,such as“mutual verification between literature and history”,“tasting of the Poetry”,“connection with the context”,which shows literature-history view,perception view and the context view of the literary ideas and reflecting the interaction between classics with historiography and literature.

Key worrddss::Fan Jia-xiang;Shi Shen;classics;historiography;literature

范家相,“清浙江会稽人,字左南,号蘅洲。乾隆四十九年进士,曾任柳州知府。”(瞿冕良,2009)其《诗》学著作主要见于《诗瀋》、《三家诗拾遗》,二者皆收入《四库全书》。目前,学者对《三家诗拾遗》研究用力较勤,但尚未见《诗瀋》有关专文研究。事实上,“《诗瀋》早于《拾遗》,是范家相主要《诗》学思想的体现。”(房瑞丽,2014)那么,《诗瀋》具体体现了哪些《诗》学思想呢?

一、文史观:诗即史也

“所谓文史互证,指以史释文和以文证史,古代已有。但以历史知识解读文学作品(包括诗、词、小说、戏曲)者多,而以文学作品中的描述考证史事者少。近代学者刘师培、陈寅恪、邓之诚先后提倡以诗证史,并著书示范;梁启超提出小说可以证史;王国维提出戏曲可以证史,显示了治学方法的进步。”(卞孝萱,2009)这是卞孝萱先生治学六十余载的学术心得。

范氏认为“诗即史也”,因此在《诗瀋》中范氏论《诗》的核心方法就是“文史互证”,这体现了经学与史学的互动。具体表现为:

其一,以史释诗。该理论的原型可以追溯到孟子的“知人论世”和“以意逆志”说,是解读诗歌的一种常用而相当客观的方法。但是,“以史证诗”也有一个问题,即所引史料是否真实可信。“史”有当时人记载和后代人收集整理之别,有可信之史又有可疑之史,因此使用“以史证诗”需要慎重。范氏“以史证诗”多据《国语》、《春秋》等与《诗经》同时代的史书“即事以考义”,因而更具可靠性。据笔者统计,在《诗瀋》中,范氏引《国语》、《春秋》、《左传》以证《诗》的篇数分别为15、16、30。兹略举数例:

《采苓》论曰:盖优施教姬之语,隐然亦在言下矣。《诗》与《国语》正可互证,何诸家未有及此者也。(范家相,2008)657

《清人》论曰:《春秋经》曰:狄入卫,郑弃其师。其词盖专责郑文之恶高克而并弃其师,无人君之道,故《诗》亦无恶高克之意。(范家相,2008)645

《烝民》论曰:考《国语》,王立鲁公子戏,山甫谏。王料民于太原,山甫又谏。其贤可知。(范家相,2008)725

对于《采苓》篇的解读,《毛序》云:“刺晋献公也。”《毛传》云:“君但能如此,不受伪言,则人之伪言者,复何所得焉?”《郑笺》亦云:“人以此言来,不信,受之不答。然之,从后察之。或时见罪,何所得?”(孔颖达,1999)402既云“刺”,当然应该指出错误在哪里?此处,毛氏、郑氏将“刺”变为“谏”,只是解读为劝谏君主该如何如何做,完全找不到“刺”的踪影。范氏解读中则明显给出献公“好听谗”的证据:其一,“苓”,本是“隰草也”,而诗云“采苓”的地点则在“首阳之巅”。讽刺了晋献公不知辨别真假。其二,“人之为言,胡得焉?”,言“骊姬处深宫之内,申生与人谋议之密言何由得至其耳以告于君?盖优施教姬之语,隐然亦在言下矣。”(范家相,2008)658此处范氏根据《国语》“优施教骊姬谮申生”的故事来解读《采苓》篇,指出本诗意在刺晋献公不“舍申生之罪而徐察之”,反而偏信骊姬乱吹的“枕边风”。诗史互证,使得对文意的理解更加深刻,而“诸家未有及此者也”(范家相,2008)658。

《孟子·离娄下》有云:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。”(杨伯峻,2012)正如谭德兴先生在其著作《汉代〈诗〉学研究·春秋学与汉代四家诗》中所言,这体现了“先秦时期两部重要文献之间的内在创作与批判精神的传承与发展关系”(谭德兴,2003)。可以想见,范家相也同样赞成这种传承关系。因此在解读《清人》篇时,他不仅引用《春秋》中的历史以证《诗经》,同时根据《春秋》“微言大义”的特点,直接引用《春秋》中的褒贬态度来探讨《诗经》的主旨问题。

《毛序》认为,“《烝民》,尹吉甫美宣王也。任贤使能,周室中兴焉。”那么,仲山甫到底有何贤能?事实是否如《诗》中所言呢?范氏引用《国语·周语》中“仲山父谏宣王立戏”和“仲山父谏宣王料民”的故事,说明了仲山甫之“贤”,进而印证了《烝民》的真实性,使得诗旨更加明朗。孔颖达《毛诗正义》虽然也有引用“仲山父谏宣王立戏”之文,但是他的目的是为了解释仲山甫为“樊国之君也”(孔颖达,1999)1219这一身份归属问题。相比孔氏的训诂工作,范氏引《国语》以证《诗》的义理阐释更有助于对诗文的理解。

其二,以诗证史。随着时光的流转,古史或致缺佚。此时诗歌就可以发挥着“历史活化石”的作用。特别是对于中国历史上第一部现实主义的诗歌总集来说,《诗经》就更具有这种反映现实的意义。例如:

《小宛》论曰:唯有温恭小心,战兢自持,庶几无陨于“薄氷”,无堕于“深渊”,终惕之以祸,而勉之以不得不然也。时事不可知哉?(范家相,2008)689

《桑柔》论曰:“靡国不泯,民靡有黎”,指征役之烦苦。考史传厉王无征伐之事,或指诸侯自相征伐而言,然厉王三十年中无事实。古史缺佚,诗即史耳。(范家相,2008)724

《何草不黄》论曰:幽王征伐之事,不见古史。以此三诗观之,则其残民以逞者非一。诗即史也。(范家相,2008)707

孔子在《论语·阳货》中谈到了《诗经》的功用:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”(杨伯峻,2013)其中“观”和“怨”,显然体现了对社会现实的反映和批判。范氏“以诗证史”正是对孔子“兴观群怨”说的发挥。在范氏看来,古史在流传过程中导致缺佚,因此关于周幽王和厉王征伐之事并无详细记载。但是从以上诸篇中,我们明显可以感受到幽厉之时,社会动荡不安、征伐不断,民不聊生而心生怨恨。“道路以目”、“国人暴动”正是“民怨”的真实写照。如孔颖达《毛诗正义》论《何草不黄》篇曰:“日月长久,征行不息,是其所以怨也。”(孔颖达,1999)948不同的是,孔氏只是“为训诂而训诂”,而范氏在解说中更加突出了《诗经》反映社会现实的功能,使得《诗经》的经学意义得以升华,而史料价值得以彰显。

其三,当诗史不可互证时,应当立足于文本。一方面,由于历史是史官书写的,存在着主观的人为因素,因此历史记载也有不可靠的时候,即所谓的“史实”并非“事实”。另一方面,诗人作诗并不一定都要完全反映社会现实,也有可能抒发诗人的个人经历和感悟。如“本事诗中那些纯个人性的本事”(邓小军,2004)。此时就没必要“用史实说话”,牵强附会。如下:

《伯兮》论曰:夫卫宣从王伐郑,于义甚正。诗人何故兴刺春秋之事?左氏失载甚多,何必定指一事以证之。(范家相,2008)641

《终南》论曰:史称秦襄伐戎至岐而卒,子文公立。十六年始伐戎,收周余民有之地至岐。如所言,则自《小戎》以下皆文公之诗也。孔氏以史不足据,襄公救周即得之,当如序说。(范家相,2008)660

《小宛》论曰:毛公因《礼记》引“明发”二句,指为文王,因以“先人”为文武。而《序》为宣王时诗,非也。四章明云“无忝尔所生”,则“先人”二人非父母而何?(范家相,2008)688

《南山》论曰:此桓公与文姜入齐之始,齐人知其淫乱而恶之也。诸家疑文姜未嫁早通于襄故来齐以续淫。……毋论其从前有无通淫,而至此则已章明内外矣。(范家相,2008)651

以上,范氏的“史诗互证”,包括“以史释诗”和“以诗证史”两个维度。其核心是理性分析:既从“史”的角度阐述经义,使得经学的旨意更加明朗;又从“诗”的角度反映“时事”、“本事”,使得经学的功用得以升华。这充分体现了经学与史学的互动。当史诗不可互证时,范氏也不强力为之,其严谨的治学态度由此可见。

二、体悟观:细味诗文可得解也

范氏论《诗》并不完全从理性分析,也会尝试从文学的角度考虑文本之外所表达的情感因素,即“以情论诗”的释《诗》路径。具体表现为“细味诗文”,体悟文辞背后所隐藏的情感因子。

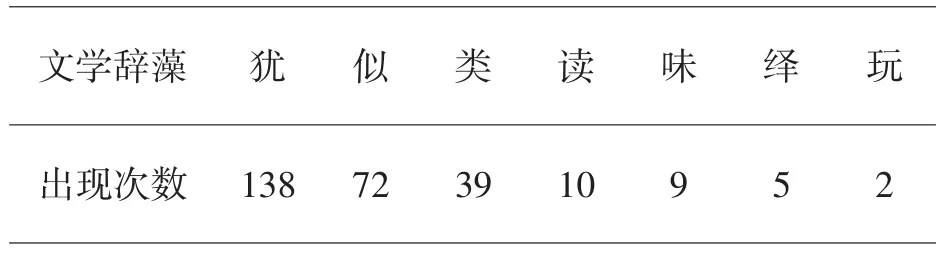

在《诗瀋》一文中,范氏使用了“玩”、“味”、“读”、“绎”、“犹”、“似”、“类”等大量带有文学体悟色彩的辞藻。如:《采苹》:“玩·末章有斋季女一语,似为未成妇之称。”(范家相,2008)623《东方之日》:“今味·诗意,似指小人在位朋比搆结诡谲行私之状。”(范家相,2008)651《鸱鸮》:“读·其诗如见其情矣。”(范家相,2008)669《渭阳》:“读·之,但觉其意味··悠然深长也。”(范家相,2008)661《兔罝》:“今细绎诗···意·,似·美文王之求贤得人。”(范家相,2008)619具体出现次数笔者整理如表1:

表1 《诗藩》中文学辞藻出现的次数

以上这些带有强烈主观色彩的词语,正是文学体悟观的一种表现。那么范氏运用“细味诗文”的方法到底“味”出了什么呢?

“味”出了“言外”之情。《诗经》中大部分诗歌“取义莫大焉”,诗意“尤细且长”,诗旨“微矣”,因此范氏认为说诗者不可“拘牵文义以说诗”,而应当“于言外求之耳”。《中谷有蓷》,字面上写的是女子无家可归、乱离莫保,其中充溢着对其丈夫的责备之词。但是“责其夫愈以悯其女也,言外亦若为申后怜者。”(范家相,2008)643《有狐》一诗,有人“以狐之媚,比女之无因而忧人之裳衣”,这种理解貌似合理。但是“无裳”、“无带”与“无服”都是“触目伤心之语”,因此所表达的是“哀民生之多艰”的天下之忧,并非一般的担忧(范家相,2008)641。《防有鹊巢》一诗,范氏“细味诗文”,认为“中唐之涂非一甓卬上之绶,非一色琐碎炫耀乱人耳目,谁实壅蔽予之美士,使予忉忉而惕惕也。”(范家相,2008)662忧谗爱贤溢于言表,因此并非淫奔之诗。

“味”出了“情辞”之关系。

今玩诗文意,尚和缓异于寡妇之噍杀。《葛生》(范家相,2008)657

《序》以为五公子争兵,民人思保其室家,则以禁戒人之乗乱以夺人室家者,于义亦通。但语意和缓似不类闵乱之词。《出其东门》(范家相,2008)649

云“我位孔贬”,则土地人民皆为此辈夺而去之,故言之尤激。《召旻》(范家相,2008)727

此痛恨诸臣之悮国,追叙之以自伤也……其词激,其音噍以杀。《雨无正》(范家相,2008)688

亦刺灵之诗……泄冶之直谏而被杀也……其始未尝不为之寤寐思维,而终莫为之地,唯有涕泣交横而已……其词惨切而易明,犹《月出》之赋‘佼人’。《泽陂》(范家相,2008)663

据上可知,范家相论《诗》重视分析诗歌所表达的情感内涵。正如《诗大序》所言:“情动于中而形于言。”诗歌往往是人们内心情感的外在表现形式。因此范氏从情感角度论《诗》,可谓得其法也。以上所引材料中,范家相所谓“文意”和“语意”就是所谓的“文势”,这既体现了诗歌所具有的音乐特质,更与诗人内心情感一一对应。范氏把《诗经》语言风格分为“缓”、“激”、“惨切”与“噍杀”等类别,并据此推测诗歌本义是有道理的。例如,历来学者对《葛生》的主旨有诸多争议:《毛序》认为“刺晋献公也”;《郑笺》云:“其妻居家而怨思”;《毛诗正义》:“陈妻怨之辞以刺其君”(孔颖达,1999)400-401;《诗经今注》:“这是男子追悼亡妻的诗篇,即古人所谓悼亡诗”(高亨,1980);《诗经原始》:“征妇怨也”(方玉润,1986)等等。范氏“玩诗文意”,认为其“尚和缓异于寡妇之噍杀”,因此排除了“悼亡”说。同时他还以诗注《诗》,认为该诗类似于唐诗“其存其亡,家莫闻知者”。这只能说明征夫在外生死未卜,并不表示丈夫已亡故,也就谈不上寡妇追悼哀怨了。

味出了“虚实”之关系。范氏发现《诗经》中存在多处代言体,这种代言体往往是臣下代君上之言,表达悲伤、忧虑和讽谏等情感。例如:“风吹槁叶,君危于上;予倡汝和,臣比于下。如燕雀之处堂而不知厦屋之将倾,诗人故代为之惧且危焉。”《萚兮》(范家相,2008)64“7我者代为学子之言子以指其上也。”《子衿》(范家相,2008)64“8如何如何,忘我实多。代故老作望君之词,是刺康公之不用旧臣也。”《晨风》(范家相,2008)66“0周人悲申后之将废,而代为之词,犹相如之《长门赋》也。”《白华》(范家相,2008)705

以上,范氏“细味诗文可得解也”所体现的体悟观,呈现出强烈的文学化色彩。无论是言外之情,抑或情辞关系、虚实关系,都直接或间接地体现了“诗缘情”的文艺批评思想。这正是经学与文学的共通之处,也是“文学经学化”和“经学文学化”得以实现的原因之一,因而体现了“经学与文学的互动”(谭德兴,2005)。

三、语境观:合全篇而求其归重之词

范氏说《诗》,重在“贯穿上下”、“合全篇而求其归重之词。”此种方法实质是从语境、文本结构来说《诗》。语境,“包括大至社会环境,小至上下文的一系列因素。”(张炼强,2009)本文主要采用“上下文”这一狭义的语境观对范氏论《诗》的方法进行阐释。范氏尝试打破传统的“断章取义”的《诗》学方法,注重篇章内部及篇章之间的结构分析。

从篇章内部结构看,范氏说《诗》多联系上下文,注重分析文章的“文法”。例如:

“钟鼓既设,是贯串上下语。”《宾筵》(范家相,2008)703、“就上下文义观之,明为虚义无疑也。”《昊天有成命》(范家相,2008)732、“首曰‘薇亦作止’,与末章‘杨柳依依’相应,是启行在春仲也。”《采薇》(范家相,2008)676、“前三章一气注下,言黍苗之‘芃芃’,唯阴雨可以膏之。”《下泉》(范家相,2008)6“65合全篇而求其归重之词。”《车舝》(范家相,2008)702、“通章皆以无纵诡随,式遏冦虐为戒,深言小人之足以致乱也。”《民劳》(范家相,2008)721、“通篇以抑抑威仪为王,当时王丧威仪,臣下相习,故重言之。”《抑》(范家相,2008)723、“通篇一意,而层折反覆,其味无穷。”《常棣》(范家相,2008)674

以上,“贯穿上下”,显然是文章结构中承上启下的转折关系;“首曰……与末章相应”,则是今人所说的首尾呼应。“前三章一气注下”,是从动态角度把握文章气势,即古人所说的“文势”。如《文心雕龙·诠赋》篇曰:“序以建言,首引情本;乱以理篇,写送文势。”(周振甫,1986)“通篇一意”,显然是《诗经》常用的表现手法,即“一唱三叹”。

从篇章之间的关系上看,范氏说《诗》注重各篇之间的对比互证。“《诗》三百”,篇目浩大,但是最终可以分为风雅颂三类。且不管其分类标准如何,这些篇目之间在形式和内容上是否有着某种联系呢?范氏通过比较,发现了某些篇目之间存在着相同或者完全相反的“诗旨”:“此诗与……相表里”《卷耳》(范家相,2008)619、“此与……相应,……其义一也。”《摽有梅》(范家相,2008)624、“此与……如出一词”《狡童》(范家相,2008)647、“……与前篇对举”《山枢》(范家相,2008)655、“此与……相似”《东门之枌》(范家相,2008)661、“《采薇》、《出车》、《枤杜》一事三诗也。”《出车》(范家相,2008)676、“此与……本无二义”《嘉鱼》(范家相,2008)678、“此与……大旨略同”《小明》(范家相,2008)692、“此与……无一不合”《抑》(范家相,2008)723、“反而观之,可见……之义”《谷风》(范家相,2008)690、“……与《陟岵》诸诗不同。”《四牡》(范家相,2008)674。这种通过比较篇章之间的异同,来阐释“诗旨”的方法,可谓别出心裁。各个篇目之间相互验证,能够“自圆其说”,使得说《诗》方法更加科学。

古人“断章取义”,往往根据个人需求截取诗文片段进行解说。如《春秋左传正义》杜预注云:“诗,断章也,其全称《诗》篇者,多取首章之义。”(李学勤,2006)范氏论《诗》最终也会回归章句,但与“断章取义”有本质区别。范氏说《诗》,采用的是“合全篇而求其归重之词”的语境观。这种方法多立足文本,先从整体出发,把握谋篇布局的“文法”,最后再对关键词句重点解说。其目的是在把握“文法”的基础上,找出文章的关键词句,从而确定文章中心思想。二者本质区别在于,“断章取义”基于个人需要,具有随意性。范氏说《诗》则立足文本,更加符合诗人本意。

综上,范氏论《诗》方法,重在“文史互证”、“细味诗文”和“上下贯通”。“文史互证”,实质上是从现实角度出发,推究诗歌所反映的“时事”、“本事”。既有经学意义,又具史料价值,体现了经学与史学的互动。“细味诗文”,以文本为研究对象,着力挖掘文本背后所表达的情感色彩,体现出经学与文学的互动。“上下贯通”,从整体出发,通观全篇,有助于克服断章取义的缺点,使得义理阐释更加科学,回归到了经学本位。

参考文献:

卞孝萱.2009.文史互证与唐传奇研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),46(2):126-129.

邓小军.2004.诗史释证[M].北京:中华书局,2.

范家相.2008.诗瀋[M]//永瑢,纪昀.四库全书(第88册).台北:台湾商务印书馆.

房瑞丽.2014.文史互证与唐传奇研究[J].古籍整理研究学刊,30(1):58-63.

方玉润.1986.诗经原始[M].北京:中华书局,263.

高亨.1980.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,160.

孔颖达.1999.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社.

李学勤.2006.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,413.

瞿冕良.2009.中国古籍版刻辞典[M].苏州:苏州大学出版社,520.

谭德兴.2003.汉代《诗》学研究[M].贵阳:贵州人民出版社,117.

谭德兴.2005.宋代《诗经》学研究[M].贵阳:贵州人民出版社,8.

杨伯峻.2012.孟子译注[M].北京:中华书局,148.

杨伯峻.2013.论语译注[M].北京:中华书局,185.

张炼强.2009.修辞艺术创新·语境浅谈[M].北京:燕山出版社,37.

周振甫.1986.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,79.

On the Literary Ideas of Fan Jia-xiang’ ssShi SShheenn

LIU Jia-feng

(Guizhou University,Guiyang 550025,China)

I206

A

1671-055X(2017)04-0046-05

10.16595/j.1671-055X.2017.04.012

2016-06-03

贵州大学研究生创新基金(研人文2017016)。

刘加锋(1992-),男,河南信阳人,研究生,主要从事先秦两汉文学研究。E-mail:1101078584@qq.com.