锂浆料电池国际专利技术分析

2017-09-16陈永翀张艳萍冯彩梅刘丹丹何颖源

张 彬,陈永翀,张艳萍,冯彩梅,刘丹丹,何颖源

锂浆料电池国际专利技术分析

张 彬1, 2,陈永翀1,张艳萍1,冯彩梅1, 2,刘丹丹1,何颖源1, 2

(1中国科学院电工研究所储能技术研究组,北京100190;2北京好风光储能技术有限公司,北京 100085)

锂浆料电池是一种低成本、可再生的新型电化学储能技术,在低速电动车和电力储能领域应用前景良好。本文从专利角度对锂浆料电池的发展趋势、地域布局、技术主题和重点申请人等方面进行分析,并对重点申请人在锂浆料电池的技术布局和专利竞争性方面进行了梳理,相关专利技术分析有助于推动该方向的技术研发和产业实施。

锂浆料电池;储能;专利分析

锂浆料电池(lithium slurry battery)是指含有全部或部分浆料电极形态的锂电池或锂离子电池。“锂浆料电池”的技术名称由陈永翀等[1]在2015年正式提出,经过近几年的快速发展,目前已经进入中试阶段。

具有外循环系统的浆料液流电池技术的研究最早见于1975年,法国的MICHELIN and Cie有限公司[2]首次提出将含有活性金属颗粒的悬浮液(浆料)与外部循环系统相结合,以避免电极悬浮液中的活性金属颗粒(例如锌)与集流体长久接触所导致的氧化缺陷。1996年美国Gould Electronics有限公司申请具有浆料电极的锂离子电池专利[3],该专利提到将过渡金属氧化物、导电添加剂和有机电解液组成的电极浆料直接作为电极使用,从而免去传统锂离子电池制备过程中的粘接涂覆环节。由于该专利的总体电池结构设计仍沿袭了传统的锂离子电池结构,因此无法解决浆料的密封问题,但是后期在此基础上成功开发了凝胶聚合物电池[4],并且在便携式设备中获得了广泛的应用。2009年,麻省理工学院CHIANG等[6]借鉴专利中金属锌悬浮液的流动方式,提出可以让锂电池的半固体(semi-solid)电极也流动起来,发展一种“高能量密度氧化还原液流装置”,并在2011年公开专利的同时发表了首篇论文[7]。然而,由于缺乏可行的电池反应器结构设计,黏稠的半固体电极难以兼顾流动特性和充放电倍率特性,后期他们的研究重点转向取消外部循环系统的半固体锂电池。中国科学院电工研究所(简称中科院电工所)陈永翀等从2010年底独立开始浆料态电极的锂液流电池研究[8],为了解决上述问题,提出了集流内阻解耦的创新结构设计[9-10],为百千瓦级锂浆料电池模块的实现奠定了结构基础。在近三年,研究团队同时发展了具有外部循环系统的锂液流电池和没有外部循环的锂浆料电池。其中,锂液流电池综合了锂电池和液流电池的特点,输出功率和储能容量可独立设计,在未来规模电力储能领域具有重要应用前景;而取消外部循环系统的锂浆料电池则具有更高的能量密度,有可能在低速电动车和通信储能等领域部分取代铅酸电池,率先获得工业应用。

与锂离子电池固定粘接的电极结构不同,锂浆料电池的电极含有部分或全部非粘接固定的导电颗粒,当电池受到外部振动时,由于此部分导电颗粒没有粘接固定,因此可以在电极内部移动,使电极活性材料一直处于动态的导电网络中,避免失去活性。浆料电池的技术形态使得电池的在线维护成为可能,可以解决因电解液逐步消耗或分解而引起的容量损耗问题,提高电池循环性能、降低电池使用成本、电池也方便回收再生。此外,锂浆料电池的电极厚度是传统锂离子电池电极厚度的5~10倍,厚电极结构使得电池制造成本得以降低。当然,锂浆料电池也存在有待突破的关键技术问题,如电池极化有待进一步改善,回收再生处理技术等也有待研究开发。

目前,国际上锂浆料电池的研究已经取得了重要进展,正逐步由实验室向中试阶段过渡。本文从专利角度入手,对该技术方向重要专利进行查阅和分析,厘清锂浆料电池技术的发展趋势、区域分布、关键研究内容及重要申请人情况,对于推动该技术方向的研究发展和产业实施具有重要意义。

1 专利申请趋势和分布

本文的公开专利数据来自于欧洲专利局网站(European Patent Office,EPO)。从专利申请趋势图(图1)可以看出,锂浆料电池仍属于一个新兴研究领域。自1996年美国Gould Electronics有限公司提出浆料电极的雏形之后,从2009年开始出现专利申请的小高峰,在2012年专利申请量出现了暂时下降,2013年之后专利申请量回升。由于专利公布滞后的原因,2015和2016年的公开专利申请量会小于实际数量。在近八年时间,专利申请趋势较为平缓,申请量较少,还处于一个技术萌芽期,这与各种新型技术的早期专利申请趋势一致。预计随着锂浆料电池推向试生产和试销售,全球相关专利申请数量会进入快速增长期。

图2列出了锂浆料电池的专利受理国家/地区,受理量前五位的国家/地区分别为美国、中国、WIPO(世界知识产权组织)、日本、欧洲。其中,美国申请53件,占总申请量的32%;中国申请45件,占总申请量的28%;WIPO申请27件,占总申请量的17%;日本申请14件,占总申请量的9%;欧洲申请12件,占总申请量的7%。中国和美国的专利受理量领先于其它国家/地区,这两个国家的专利受理总量占全球专利受理总量的60%,显示出这两个国家在锂浆料电池技术领域中的领先地位。中国的专利受理量位居第二,既显示了国内申请人知识产权保护意识的加强,也体现了国外申请人对中国市场专利布局的重视。

锂浆料电池专利申请人的情况分析如图3所示。国外申请人包括8家机构,除了麻省理工学院和巴特尔纪念研究所为科研机构之外,A123公司和24M公司都是麻省理工学院CHIANG研究团队的技术合作机构。A123公司原是美国一家专业开发和生产汽车锂电池和储能系统的公司,现已被中国万向集团收购。在国外申请人中,美国的Gould Electronics有限公司、NTK Powerdex有限公司、日本的夏普株式会社和德国的ARYS有限公司都是较早进入锂浆料电池领域的商业机构。国内申请人包括9家机构,其中科研机构包括中国科学院电工研究所、中国科学院物理研究所、中国科学院青岛生物能源与过程研究所、上海交通大学四家机构,企业包括北京好风光储能技术有限公司(以下简称北京好风光)、上海电气集团股份有限公司、上海采科实业有限公司、吉林省晋吉锂电池有限公司、大连丽昌新材料有限公司。按申请数量统计,排在最前面的是24M公司和北京好风光,24M公司与麻省理工学院建立产学研合作模式,在锂浆料电池技术方向申请了多项专利;北京好风光通过与中国科学院电工研究所开展产学研结合,在电池反应腔设计、电极浆料制备、电池安全性能提升等多方面取得了突破,形成了较为系统的自主知识产权体系。北京好风光和24M公司均为早期进行锂浆料电池技术研发的机构,并且研发的持续性较好,研发实力较强。另外,从图3中可以看出,国内在锂浆料电池方向的专利申请人较多,包括科研机构、关键材料生产商、电池制造商等上下游产业链单位。

2 专利申请技术主题分析

国际专利分类号(IPC)是国际通用的、标准化的专利技术分类体系,蕴含着丰富的专利技术信息。通过对锂浆料电池专利的IPC进行统计分析,可以准确、及时地获取该领域涉及的主要技术主题和研发重点。图4列出了锂浆料电池专利申请的IPC分类号。由图中可以看出,锂浆料电池专利申请主要集中于H01大类(基本电气元件)中的H01M小类(用于直接转变化学能为电能的方法或装置),进一步包括4个IPC大组H01M2/00(非活性部件的结构零件或制造方法)、H01M4/00(电极)、H01M8/00(电化学发生器及其制造)和H01M10/00(二次电池及其制造)。利用IPC小组进行进一步细分,排名前三位的均为关于电化学发生器及其制造方面的专利,分别为H01M8/18(氧化还原液流电池)、H01M8/2(间接燃料电池,例如氧化还原对不可逆的电池)和H01M8/04(辅助装置,例如用于压力控制或流体循环)。由此可见,关于锂浆料电池的电化学发生器和电化学反应腔的具体结构和驱动方式仍是目前专利申请的重点。

通过IPC分类号可以进一步分析锂浆料电池专利申请的技术研发主题,从图5中可以看出,锂浆料电池的技术研发主题涵盖二次电池、电化学发生器、电极和非活性部件等方面,其中关于电化学发生器的专利申请量最多,占总申请量的55%。电极方面的专利申请量为第二位,占总申请量的28%,但是涉及技术主题最广,包括活性材料、非活性材料、电解质、集流体等较为全面的布局。关于二次电池的构造以及电池箱体结构等方面也在专利申请布局中占有较重要地位,分别占总申请量的13%和4%。

进一步对专利技术点进行分析可知,电极浆料的研究包括电极浆料的材料组成、材料配比、电导率、黏度、粒径分布、电化学性能和材料再生,主要目的在于解决电极浆料稳定性、能量密度、倍率性能等问题。集流体的研究主要集中于集流体的复合结构、多个集流体的布置方式、波浪式集流体和相邻电池单元间集流体的连接方式等,以便增加电极浆料内部的电导率。隔膜的研究包括复合双膜结构,从而防止锂枝晶刺破隔膜。电极片结构的研究包括非平面电极片、厚电极片、多格极片及复合浆料电极等,根据电极浆料流动的、非粘接固定的特点提出相应的具体结构设计。电池反应腔的研究包括单个反应腔的结构、多个反应腔的连通方式以及反应腔换液方式,从而使得反应腔加工方便并适于模块化制作。电池系统的研究涉及系统的驱动方式和控制方法,针对电极浆料的驱动、均匀化处理以及活性材料的充分反应利用等方面进行了研究。

锂浆料电池技术体系的上游主要包括电极材料、电解液、集流体、隔膜等原材料,中游主要包括电极制造和电池成组,具体地涉及极片制作、反应器生产、电池封装、电池组集成、性能测试、回收再生等,下游主要涉及电池应用。锂浆料电池专利申请的技术主题目前还主要集中于上游产业的技术研发,随着该项技术的成熟发展,中下游产业相关技术的专利申请将逐渐增加。

3 国际主要专利申请人技术分析

国外专利申请人主要是24M公司,24M公司在锂浆料电池领域具有最多的专利申请量。但是应当指出,这些专利申请中绝大部分都是针对相同优先权在不同国家和地区提出的同族专利。同族专利是指,除了在本国进行专利保护外,为了在国外生产、销售产品,还必须在国外地区申请相关专利以获得知识产权保护,而在相应的国家或地区就同一发明思想提出的一组专利。同族专利的申请可以反映出申请人的国际专利布局和市场战略。

24M公司自2009年起至今申请专利总量为102篇,该102篇专利隶属于23组同族专利(如图6所示)。在该23组同族专利中,共有19组涉及PCT申请,其中15组专利同时或几近同时申请了美国专利和PCT专利。除了美国专利申请之外,还包括日本专利申请14篇、加拿大专利申请13篇、欧洲专利申请9篇、中国专利申请9篇以及韩国专利申请4篇。可见24M公司对锂浆料电池的全球布局十分重视。其中,24M公司在中国布局的9篇专利主要涉及电池的电极浆料材料、电极浆料制备、电极浆料注入、电极浆料层厚度以及电池系统等。

24M公司在全球布局的102篇专利中,目前共有25篇专利获得了授权,占总申请量的24%。其中,在2014年获得美国授权2项、欧洲授权1项、日本授权1项,在2015年获得中国授权1项、美国授权5项,在2016年获得中国授权2项、美国授权6项、日本授权2项,在2017年获得欧洲授权2项、美国授权2项、韩国授权1项,即总共获得15项美国专利授权、3项中国专利授权、3项欧洲专利授权、3项日本专利授权和1项韩国专利授权。

24M公司的基础核心专利为2009年6月12日申请的“高能量密度氧化还原液流电池装置”(high energy density redox flow device),分别在美国、加拿大、欧洲、日本、韩国和中国提出同日申请,并且已在欧洲、日本、韩国和中国获得专利授权,但是该申请已在美国放弃。该篇专利的部分内容可能与1975年法国MICHELIN and Cie有限公司申请专利[2]发生冲突。之后,24M公司以上述专利为基础于2010年12月16日在美国提出部分延续申请,进而以该篇专利为基础于2011年、2014年和2015年在美国继续进行了延续申请,并在加拿大、欧洲、日本、韩国和中国进行了专利布局,其中有三篇美国专利和一篇中国专利获得了授权。在2009年提出的高能量密度氧化还原液流电池装置中,提出其具有外循环系统,并且至少一侧电极材料为半固体的储锂材料,对电极材料的种类、电池结构、电池制作和运行方式进行了说明,主要目的在于实现高能量密度和高功率密度的半固体液流电池。在2010年提出的部分延续申请中,主要对电极浆料进行了说明,其中对固体电极材料的粒度分布、颗粒堆积率、形态和材料的种类进行了描述[11]。应当指出的是,在2009年提出的“高能量密度氧化还原液流装置”专利申请中,CHIANG课题组将正极或负极活性材料限定为“包括半固体(semi-solid)或稠密的(condensed)储离子液体反应物”,其中将“半固体”定义为“液相与固相的混合物,例如浆料、颗粒悬浮液、胶体悬浮液、乳液、凝胶或胶束”,并且要求对电极包含的“流动的半固体或稠密液体的储离子氧化还原组合物”进行保护。该篇专利申请在2011年1月进入中国国家阶段之后,在2016年8月历经五年多的专利审查以及复审过程才最终获得授权,但是将“流动的半固体或稠密液体的储离子氧化还原组合物”修改成“流动电解质中包含固相储离子氧化还原材料”,也就是说对保护范围进行缩小,去除了胶体悬浮液、乳液、凝胶及稠密液体等状态的电极活性材料。并且,在24M后续进行的专利申请中,“半固体”电极活性材料沿袭了“流动电解质中包含固相储离子氧化还原材料”这样的定义。

中文“半固体”的准确含义指的是介于固体和液体之间的凝胶类物质,而不是固体颗粒和液体的混合浆料。另外,鉴于人们对固体电解质电池和液体电解质电池的通识理解,“半固体电池”的技术概念容易被认为是“凝胶聚合物电解质电池”。因此,为了避免概念混淆,本文作者认为将含有全部或部分浆料电极形态的电池称为“浆料电池”更为科学合理。

24M公司关于锂浆料电池的专利申请技术布局和发展趋势如图7所示。在2009—2010年间主要是针对具有外部循环的电池系统,2011年开始转为重点研发取消外部循环的“static(静止)半固体电池”[12],即反应器采用层叠式电堆结构并且取消了外循环系统,但电极浆料的注入方式仍要求电极浆料具有可流动性。2011—2012年期间,多次针对电池反应腔内电极浆料的注入、排出以及均匀分散的方法申请专利[13-14]。之后的专利申请不再强调电池是否具有外部循环,而将研究重点着重于电极浆料和反应器结构本身。

自2013年起,24M公司的专利申请内容由基础概念发展为较为具体的电池结构、电极浆料材料及制备方法等。例如,在电池结构方面,发展半固体厚电极[15-16]、层叠式电池[17-18]、具有不同正负极浆料厚度的非对称结构[19]、弯曲的弧面电池[20]、平面结构和非平面结构相结合的耐损伤电池[21]、折叠方式制造的软包电池[22]、复合集流体结构[23]、复合半固体电极的制备[24]等;在电极浆料方面,提出了电极浆料的制备方法[25]、在半固体电极材料中加入聚合物添加剂以实现长的循环寿命[26]、在电极浆料制备过程中进行预锂化并预先形成SEI膜[27]、电极材料的回收再利用[28]等。另外,对电池的应用和控制系统也进行了布局。

综上所述,24M公司在专利布局方面主要集中在电极材料的设计和电池结构的设计方面。基本材料体系在专利中覆盖范围较广,对电极浆料的性能提升方法进行了研究。在电池结构方面前期关注电极浆料的注入方式,后期对电池单元及电池模块的不同组合方式和电池形状进行了更为具体的设计。

4 专利布局与竞争性分析

北京好风光和24M公司为锂浆料电池的两个主要研究机构。北京好风光已公布的专利数量为25篇、未公布的专利数量为19篇。24M公司的102篇公开专利从属于23组同族专利,也就是说大致可以归纳成23个主要发明点,大量的专利主要是用于进行美国之外国家/地区的专利布局。北京好风光的25篇公开专利涉及23个主要发明点,其中有两篇专利进行了美国布局,19篇未公开专利涉及18个主要发明点,其中一篇进行了国际布局。由此可以看出,从关于锂浆料电池的创新点来看,北京好风光与24M公司的竞争力相当。从专利布局来看,24M公司的专利在美国、日本、加拿大、欧洲、中国以及韩国共六个国家进行了布局,北京好风光只在中国和美国进行了布局。24M公司的专利地域布局较广并且在美国的专利布局较多,在美国市场具有较大的优势。北京好风光的主要专利布局仍在中国,在国外的专利布局仍显不足,但是在中国市场具有较强的竞争力。

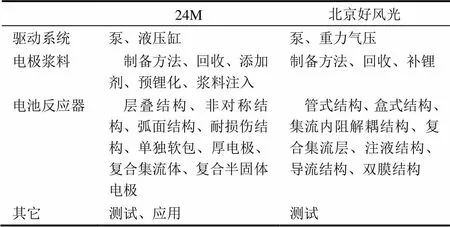

两家机构在锂浆料电池的整体技术布局方面具有各自的显著特点。如表1所示,两家机构均在电池驱动系统、电极浆料和电池反应器方面进行了专利布局。在驱动系统方面,24M公司主要采用的是液泵系统,另外除了液泵系统之外也提及了液压缸驱动系统;北京好风光除了采用液泵系统之外,还提出了利用重力和气压进行驱动的无泵系统。在电极浆料方面,24M公司和北京好风光的研究交集部分较大,主要涉及电极浆料的制备方法、回收、补锂等方面,另外24M在电极浆料的添加剂方面进行了研究用以提高电极浆料的性能。在电池反应器方面,两家机构投入的研究力度都较大,但是24M公司在电池反应器方面主要集中于取消外部循环系统的锂浆料电池的结构设计,而北京好风光的研发重点更多是在于锂液流电池的反应器结构设计。此外,两家机构对于电池测试方面也同样给予了关注。

表1 北京好风光与24M公司专利技术布局

北京好风光和24M公司的专利布局目前都还集中于基础材料的制备和电池结构的设计,其中24M公司在取消外部循环系统的锂浆料电池方面具有一定优势,而北京好风光在具有外部循环的锂液流电池方面具有较强的竞争力,并对锂浆料电池反应器涉及到的关键部件及结构设计进行了重点研究。另外,24M公司的专利布局重点在美国,而北京好风光的专利布局重点主要在国内,因此两家机构在各自的专利布局地域具有相应的优势。

5 结 语

锂浆料电池是一种能量密度大、成本较低和可回收再生的新型绿色可充电池,具有广阔应用前景和良好发展趋势。目前锂浆料电池的技术研发仍处于发展初期,随着新技术方案的快速涌现和新的研究机构不断加入,锂浆料电池技术的专利申请将步入快速增长期,该领域的竞争也将会更加激烈。

目前,中国和美国在锂浆料电池专利申请数量和技术领域细分方面处于领先地位,美国的专利申请人在国外专利布局方面较为重视,而中国的专利申请人主要仍针对本国市场,在国外市场少有专利布局。在申请人构成方面,中国和美国专利申请人均是以产学研相结合的企业为主,专利的申请量最大;其次是科研机构。虽然申请专利的科研机构数量较多,但是由于各自申请的专利数量较少而导致保护力度相对较弱。此外,由于该项技术还处于研发阶段,因此大中型企业的专利申请量较少。

从专利申请的技术研发主题来看,目前锂浆料电池的专利申请还集中于电池本身的反应器结构、电极结构、电极浆料和制备方法,但是随着该项技术的成熟和产业化发展趋势,关于新材料研发、评估方法、测试方法、加工设备、回收装置等一系列上下游产业专利将成为未来专利布局的方向。

[1] 陈永翀, 冯彩梅, 张艳萍, 等. 一种锂浆料电池反应器: CN 201510164222.1[P]. 2016-11-23.

CHEN Yongchong, FENG Caimei, ZHANG Yanping, et al. A lithium slurry battery reactor: CN 201510164222.1[P]. 2016-11-23.

[2] DURAND P. Electrochemical generator with passivated electron collector: FR 7524205[P]. 1977-02-25.

[3] XING X K, HEIGHTS R. Laminar (flat or paper-type) lithium-ion battery with slurry anodes and slurry cathodes: US 747143[P]. 1998-11-17.

[4] XING X K, SMITH J M. Li-ion and/or Li-ion polymer battery with shielded leads: US 09778699[P]. 2001-09-13.

[5] DONIAT D. Electrochemical generator comprising an electrode in the form of a suspension: US 826700[P]. 1978-11-21.

[6] CHIANG Y M, CARTER W C, HO B Y, et al. High energy density redox flow device: PCT/US2009/003551[P]. 2009-12-17.

[7] DUDUTA M, H B, WOOD V C, et al. Semi-solid lithium rechargeable flow battery[J]. Advanced Energy Materials, 2011, 334: 928-933.

[8] 任雅琨, 陈永翀. 逾渗理论在混合电解质溶液中的应用[D]. 北京: 中国科学院电工研究所/北京航空航天大学, 2011.

REN Yakun, CHEN Yongchong. The application of percolation theory in the mixed electrolyte solution[D]. Beijing: Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beihang University, 2011.

[9] 陈永翀, 冯彩梅, 张艳萍, 等. 一种锂离子液流电池: CN 201410027599.8[P]. 2017-02-08.

CHEN Yongchong, FENG Caimei, ZHANG Yanping, et al. A lithium ion flow battery: CN 201410027599.8[P]. 2017-02-08.

[10] 陈永翀, 张艳萍, 张萍. 一种半流态锂液流电池: CN 201510520749.3[P]. 2017-03-01.

CHEN Yongchong, ZHANG Yanpin, ZHANG Ping. A semifluid lithium flow battery: CN 201510520749.3[P]. 2017-03-01.

[11] CARTER W C, CHIANG Y M, DUDUTA M, et al. High energy density redox flow device: US 12970773[P]. 2011-08-04.

[12] CHIANG Y M, CARTER W C, LIMTHONGKUL P, et al. Semi-solid filled battery and method of manufacture: PCT/US2011/066902[P]. 2012-06-28.

[13] SLOCUM A H, BAZZARELLA R, CARTER W C, et al. Stacked flow cell design and method: PCT/US2011/065623[P]. 2012-06-21.

[14] SLOCUM A, DOHERTY T, BAZZARELLA R, et al. Stationary semi-solid battery module and method of manufacture: US 13607021[P]. 2013-03-07.

[15] CHIANG Y M, DUDUTA M, HOLMAN R, et al. Semi-solid electrodes having high rate capability: US 13872613[P]. 2014-06-19.

[16] CHIANG Y M, DUDUTA M, HOLMAN R, et al. Semi-solid electrodes having high rate capability: US 14719566[P]. 2016-02-25.

[17] BAZZARELLA R, SLOCUM A H, DOHERTY T, et al. Electrochemical cells and methods of manufacturing the same: PCT/US2013/041537[P]. 2013-11-21.

[18] BAZZARELLA R, SLOCUM A H, DOHERTY T, et al. Electrochemical cells and methods of manufacturing the same: US 14543489 [P]. 2015-06-18.

[19] TAN T, CHIANG Y M, OTA N, et al. Asymmetric battery having a semi-solid cathode and high energy density anode: PCT/US 2014/022588[P]. 2014-09-25.

[20] SLOCUM A H. Curved battery container: US 14513602[P]. 2015-05-21.

[21] CHIANG Y M, TAN T, DISKO J, et al. Damage tolerant batteries: US 14682417[P]. 2015-10-15.

[22] FUKUSHIMA T. Single pouch battery cells and methods of manufacture: PCT/US 2016/038098[P]. 2016-12-22.

[23] OTA N, TAN T. Semi-solid electrodes with porous current collectors and methods of manufacture: US 15097838[P]. 2016-10-20.

[24] HOLMAN R, OTA N. Porous semi-solid electrode and methods of manufacturing the same: US 14732298[P]. 2015-12-10.

[25] DOHERTY T, LIMTHONGKUL P, BUTROS A, et al. Electrochemical slurry compositions and methods for preparing the same: US 13832861[P]. 2013-12-19.

[26] TAN T, OTA N, DISKO J. Semi-solid electrodes with polymer addictive: PCT/US 2014/047136[P]. 2015-01-22.

[27] FUKUSHIMA T, MISHIMA H. Pre-lithiation of electrode materials in a semi-solid electrode: PCT/US 2015/058770[P]. 2016-05-12.

[28] CHIANG Y M, WOODFORD W, YU H Z. Methods for electrochemical cell remediation: US 15186928[P]. 2016-12-22.

The international patent technology analysis on lithium slurry battery

ZHANG Bin1,2, CHEN Yongchong1, ZHANG Yanping1, FENG Caimei1,2, LIU Dandan1, HE Yingyuan1,2

(1Energy Storage Technology Research Group, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Science, Beijing 100190, China;2Beijing HAWAGA Power Storage Technology Company Ltd., Beijing 100085, China)

Low-cost and renewable lithium slurry battery is a new type of electrochemical technique for energy storage. The lithium slurry battery is believed to have good application prospect in the fields of low-speed electric vehicles, grid station energy storage and so on. In this paper, the development trend, countries, subjects and key applicants of the lithium slurry battery were analyzed. In addition, the technology layout and patent competitiveness of the patents from the key applicants were also discussed. The relevant patent technology analysis contributes to promote the technology development and industrial implementation in this field.

lithium slurry battery; energy storage; patent analysis

10.12028/j.issn.2095-4239.2017.0085

TM 912.9

A

2095-4239(2017)05-1000-08

2017-06-01;

2017-06-21。

国家自然科学基金(51477170),国家自然科学基金青年基金(51607175)和北京市科技计划项目(Z161100000416001)。

张彬(1977—),女,博士,从事储能电池技术研究与专利分析,E-mail:binzhang@mail.iee.ac.cn;

陈永翀,教授,研究方向为能源材料与电池技术,E-mail:ycchen@mail.iee.ac.cn。