高职国际贸易专业葡萄酒基础知识与品鉴课程设计探讨

2017-09-16叶煦婷

叶煦婷

广东岭南职业技术学院

高职国际贸易专业葡萄酒基础知识与品鉴课程设计探讨

叶煦婷

广东岭南职业技术学院

在高职国际贸易专业开设专业领域新课程的背景下,以增设葡萄酒专业课程为例,阐述《葡萄酒基础知识与品鉴》课程在设计、实践和反思改革的过程,为相关背景课程设计提供思路与经验。

高职葡萄酒教学;国际贸易专业;课程设计

一、国际贸易专业开设葡萄酒课程的现实需求

国际贸易是国民经济的重要组成部分,它对我国现代化建设和社会发展都产生巨大而深远的影响。随着国家经济实力的进一步提高,尤其是在加入世贸组织后,中国的葡萄酒市场呈井喷式发展。面对进口葡萄酒产品在中国葡萄酒市场的份额逐年提升这一背景,葡萄酒专业人才成为国际商务专业领域急需紧缺人才,具有广阔的就业前景。

高职院校国际贸易专业开设葡萄酒相关课程,结合就业方向及国际商务领域急需紧缺人才培养工程,可分为基础知识及国贸应用两大课程体系模块。其中基础知识模块以《葡萄酒基础知识与品鉴》为核心课程,从国际贸易专业视角出发,结合进口葡萄酒产品的情况进行葡萄酒基础知识教学。

国际贸易专业学生在学习进口葡萄酒相关知识在语言素质方面具有优势。尽管进口葡萄酒产地国中小语种国家占有较大比例,但英语在葡萄酒全球化贸易的进程中仍发挥了重大作用。课程面向国贸专业二年级学生,前导课程包括商务外语,为学生在课程学习中提供一定的语言准备。

二、教学准备

课程使用的教材为杨敏编著的《葡萄酒的基础知识与品鉴》,是国际贸易业务职业标准与专业标准衔接系列教材。相比于目前出版的葡萄酒教学刊物,该教材具有条理清晰,内容翔实的特点。但问题也非常突出,表现为该教材缺少图片,包括地图、葡萄酒器实物图等,增大学生在复习知识点时的难度。结合教材的特点,要求教师在教学准备上需借助其他资源,包括来自法国波尔多、香槟地区葡萄酒官网,英国葡萄酒及烈酒教育基金会WSET的网络及实体教学资料。

除了课堂时间外,教师利用信息技术建立课后学习平台。随着葡萄酒深入国民日常消费情景,一些专业机构或个人利用微信建立了葡萄酒知识普及公众号。法国香槟委员会官方更是开发了一套在移动平台上使用的应用程序“香槟学院”,学生可在该应用程序中温习香槟葡萄酒的有关知识,还可与同学进行测试比拼。增加学习的趣味性。学校也安排学生参加名酒展及葡萄酒贸易企业等,建立学生对就业方向和要求对深刻理解。

品鉴课程实验物品包括样酒、开瓶器、酒杯、记录表及其他工具等。其中酒杯作为实验器材由学校统一购置及保管,只在课堂上使用。酒杯容易损坏,在实验课程中分配到个人使用,提高学生责任心及保证卫生。样酒的来源则包括学校经费及学生自费结合。学生自费购置部分由学生结合所学知识到市场上进行选购,教师在其中起建议咨询作用。参考专业品鉴的形式,要求学生在课程上通过教师的引导制作品尝记录表。通过文字的描述记录品尝的感受,对书面知识的理解更为直观。

三、课程初始设计及教学反馈

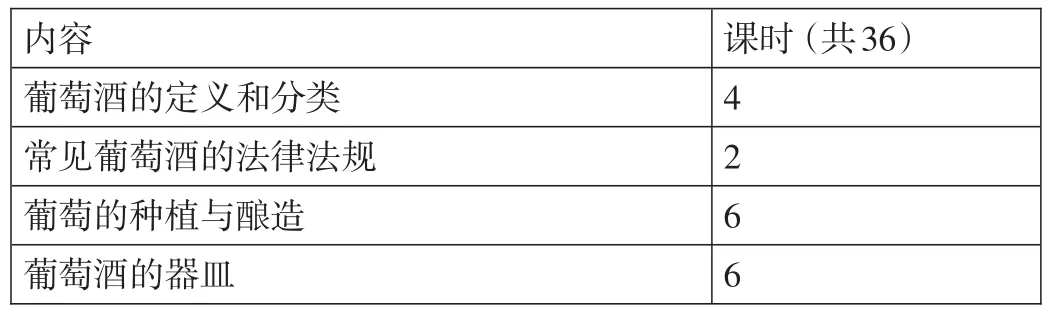

作为一门新课程,《葡萄酒基础知识与品鉴》参考商品学,国际贸易地理等课程的经验及学校要求,经教研组讨论拟定学习课时为36课时,期末考核的方式为书面试卷统考。教学内容及课时分配见表1:

表1 葡萄酒基础知识与品鉴课程设计

教学过程及期末考核的结果都反映出该套设计方案中存在的不足:

1.教学内容多而教学时间短,学生学习比较吃力。课时短成为突出问题反映在葡萄酒的基础知识内容多,且对零散知识点的综合整理能力要求高。如从酒标对葡萄酒的品质进行评判就涉及分类、法规、产地、品种、器皿等知识点。

2.进口葡萄酒在语言上的要求较高。教学以中文进行讲授,但某些知识点对外语词汇有要求,如产地、品种、法规等,英语或其他语种都可能出现,学生需累积一定的外语专业词汇,词汇量不足阻碍了学生在“输入”方面的理解。

3.在课程中未设置品鉴课程。葡萄酒品鉴是理论教学的综合体现,科学的品鉴实验是学生感官理解葡萄酒的一种途径。而缺少实验环节的安排使得课程停留于理论教学层次,降低学生学习兴趣。

4.产地国学习只安排了法国,学生未能充分认识进口葡萄酒市场。一方面受制于教学时间不足,只能对典型产区进行介绍。再次如今世界葡萄酒市场百花齐放,新旧世界各有特色,应更合理地进行教学内容分配。

5.考核方式不够全面和灵活。结合学校对书面统考的要求,考核以客观题为主,重视理论知识的检查,但忽视了对学生整合知识点能力的评估。

四、课程设计再探

结合初始方案实施的情况,《葡萄酒基础知识与品鉴》课程设计的调整方向集中在课时、教学内容、教学形式、考核方式等方面。调整的方案见表2。

表2 葡萄酒基础知识与品鉴课程二次设计

常见葡萄酒词汇(增加)法国葡萄酒介绍(调整)智利葡萄酒介绍(增加)产地国实训(增加)葡萄酒营销(增加)葡萄酒窖藏葡萄酒礼仪与餐饮搭配(调整)葡萄酒品鉴(增加)综合复习测试2 8 4 4 4 2 2 4 2 4

面对课时与教学内容不对称这个核心问题,课时由调整前的36课时变为调整后的54课时,增多的课时将分配在外语补充教学、产地国介绍、品鉴实验等知识点。在教学形式上,高职学生对纯理论学习兴趣不高,国际贸易专业学生思维也较为活跃,在教学时长补充后,教师可设计跨专业的综合性学习任务以提高学生学习的热情。结合学生对信息化工具使用熟练的特点,构建课后学习的各种渠道:如安排阅读公众号的推文后安排相关练习。

在品鉴环节中,要注意对样酒的合理分配及其他工具等科学利用。学生人数较多,对样酒数量有一定要求,因此品鉴课的经费相对紧张。在感官理解葡萄酒这一目标驱动下,要求在课堂上能让学生体会葡萄酒在口感上的差异,如酸度、酒精、单宁等地不同特点。在样酒数量不能全面满足的背景下,教师可利用茶叶、盐、糖、酒精、冰等工具来放大感受。学生在填写品鉴记录表时也应以自我感觉为主,教师引导为辅,利用自身的视觉、嗅觉和味觉等感官器官对葡萄酒进行学习理解。

考核方式的改革也是课程调整的重要环节。有别于初套设计中的书面统考,调整后的考核方式分成3个部分。考虑到教学时长的限制不能兼顾所有产地国的教学,于是在调整后的课时安排中设计了学生实训环节。在经过教师对法国及智利葡萄酒产地国的介绍后,学生利用教材及其他学习渠道进行自学,并以小组为单位制作葡萄酒产地国介绍并进行演示,由教师与学生共同对成果进行评判。该部分成绩占期末成绩的20%。在课堂的最后两次课堂上将分别安排笔试及口试环节。其中笔试成绩占30%,口试成绩占50%。笔试部分多安排综合型题目,如酒标鉴读及情景侍酒推荐等。口试部分则包含基础知识以及学生所在小组产地国的有关知识点。这个设置考虑了在集体作业中有部分学生“坐便车”的现象,以此调动学生自主学习。

五、课程调整实施与反思

调整后的《葡萄酒基础知识与品鉴》课程已经开展两个学年,课堂气氛、考核结果结合学生的学习反馈,新的课程设计基本能实现“识酒”与“品酒”的教学目标,学生的学习兴趣也有相应的提高。但其中仍然存在一些问题,如学生对教师的教学风格有不同程度的适应,每个教学班级自身的学习氛围也有其自身的特点,教师应根据课堂教学秩序及作业效果适当调整教学方式从而更有效地组织学生进行学习。另外在经费允许的前提下,如能争取葡萄酒厂家和商家的赞助,适当地拓展品鉴课程教学道具的品种。课后的学习途径与形式还能进一步的铺开,如利用校园里的创业实训基地,鼓励学生与酒店管理、物流管理等专业学生进行跨专业综合课题研究或实践,如组建葡萄酒文化协会,转化理论知识为实际应用技能。

在全球化的背景下,国际贸易专业也要紧跟时代的步伐,实行专业行业细分。以培养国际商务领域急需紧缺人才为目标,在高职国际贸易教育领域进行尝试,塑造符合职业要求的专业人才。

[1]张莉,魏冬梅,梁艳英,王华.葡萄酒品尝学实验课准备的探讨[J].实验科学与技术,2011.01:135-137

[2]谢春梅,焦红茹,何丽红,莫寅斌.高职葡萄与葡萄酒工程专业核心课程的教学改革[J].农产品加工,2015.11:64-66+69

[3]雷霏.中法双语课程《葡萄酒的产地与知识》教学改革初探[J].新课程研究,2010.04:18-20

叶煦婷(1985-),女,广东人,研究生,方向:工商管理。