间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练治疗脑卒中吞咽障碍的护理研究

2017-09-15吕梅芬刘华丽桂玉华

吕梅芬,刘华丽,邓 丽,桂玉华

(云南省曲靖市第一人民医院,云南 曲靖 655000)

间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练治疗脑卒中吞咽障碍的护理研究

吕梅芬,刘华丽,邓 丽,桂玉华

(云南省曲靖市第一人民医院,云南 曲靖 655000)

目的 观察吞咽障碍患者实施间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练的临床效果。方法 选取2014年1月~2017年1月我院收治的60例脑卒中吞咽障碍患者,将其分为对照组和实验组,各30例。对照组进行常规吞咽功能训练,实验组采用间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练。评定两组患者的临床效果和肺部感染情况。结果 治疗后,实验组的临床效果优于对照组,且肺部感染率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练,对改善患者吞咽功能及提高患者的生活质量均有重要意义,可减少吸入性肺炎的发生,从而减轻患者的家庭负担。

间歇口腔胃管法;吞咽功能训练;脑卒中吞咽障碍

吞咽障碍是脑卒中患者常见的功能障碍之一,其发生率高达29%~60.4%,不仅影响患者的进食,还能够导致多种并发症的发生,影响患者正常生活,严重时还会危及患者的生命健康安全[1]。目前对吞咽障碍的治疗大都采用留置胃管法,但由于它易造成肺部感染、食道破裂、胃损伤等,从而导致吞咽功能彻底丧失[2]。因此,为探究间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练的治疗效果,本研究选取60例患者作为研究对象开展对比实验,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月~2017年1月我院收治的60例脑卒中吞咽障碍患者为研究对象。入选条件:①经脑部CT或MRI确诊,均为初次患病;②未有其他严重的内科疾病、认知障碍和严重交流障碍;③有吞咽功能障碍;④均未有严重的口腔或是咽喉疾病史。根据就诊顺序随机平均分为对照组和实验组,各30例。实验组女14例,男16例;年龄36~72岁,平均年龄(56.32±12.32)岁;病程13~25天,平均病程(18.21±8.13)天;真球麻痹5例,假性球麻痹25例。对照组女10例,男20例;年龄34~76岁 ,平均年龄(57.02±12.58)岁;病程14~23天,平均病程(17.55±6.44)天;真性球麻痹6例,假性球麻痹24例。比较两组患者的基本资料,差异无统计学意义(P>0.05)[3]。

1.2 方法

1.2.1 实验组采用间歇口腔胃管法结合吞咽功能训练。

1.2.1.1 间歇口腔胃管法:首先目测估量患者的食管粗细,选择合适大小、软硬度适中的导管,安置导管前指导患者采取坐位或半坐卧位,下颌稍稍抬起;准备工作和患者就位后,将导管前端用水打湿,减少对患者咽喉的刺激,轻柔缓慢的推进导管,指导患者适时的做吞咽动作,当导管到达胃部后即可给予患者喂食;根据患者的每次插管的次数确定患者的每日进食量,在治疗前期,每次插管结束后2 h内及时抽取患者的内容物,观察患者食物的消化情况,不断调整进食量;实施拔管前,应叮嘱患者的做深呼吸,在呼吸即将结束时快速抽取导管。要注意定时更换和清洗胃导管,以免增加感染性疾病的发生风险[4]。

1.2.1.2 吞咽功能训练(1)吞咽反射促通技术:①先用1~2根筷子将纱布缠在一头,呈约1 cm直径,湿润后冰冻制成冰棍。②使用时先蘸少许凉开水,以使冰棍表面的冰棱化解,避免划上口腔粘膜或冻伤。③刺激部位为软腭、腭弓、舌根及咽后壁,然后嘱患者做吞咽动作④在做吞咽动作的同时刺激双颊部以及甲状软骨与下颌之间的皮肤,促进吞咽动作的产生⑤进食前训练,3次/d,10 min/次[5]。(2)颈部放松及口周肌群训练:颈部放松训练、口唇闭锁训练、下颌运动训练、舌体运动训练。(3)咳嗽训练:①主动咳嗽训练法:深吸气-屏气-用力咳嗽。首先由治疗师示范动作,然后由患者进行实践。②辅助咳嗽训练法③被动咳嗽训练法。(4)门德尔松手法。(5)屏气吞咽训练。(6)电疗。

1.2.2 对照组单纯进行吞咽功能训练。

1.3 疗效评价

通过洼田氏饮水试验将吞咽功能分为五级:能顺利咽下并无呛咳为一级;分2次于2~5 s内无呛咳咽下为二级;一次性有呛咳咽下为三级;分2次咽下时均有呛咳为四级;全程咳嗽且难以下咽为五级[6]。

临床效果可以用三个标准划分:痊愈、有效和无效。痊愈:饮水试验为一级;有效:二级;无效:三级以下(包括三级)。

观察两组患者的吞咽功能情况。

1.4 统计学方法

本研究所有数据均选择SPSS 18.0统计学软件进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

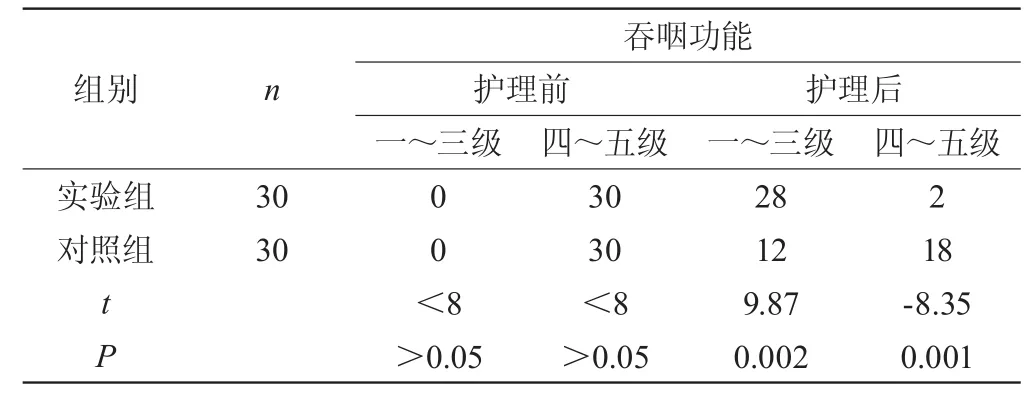

两组患者吞咽功能情况见表1;实验组临床效果更佳,且肺部感染率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者护理前后吞咽功能比较

3 讨 论

留置胃管法是目前临床上治疗脑卒中吞咽障碍的常规手段,但是该方法的局限性大,能够引发种不良反应,不利于疾病预后效果的改善,能够导致胃肠蠕动减慢、胃-食道反流等疾病的发生,还能够增加肺部感染疾病发生的风险,同时,留置胃管期间也不利于吞咽功能训练,因此严重影响患 者的康复进程[7]。

表2 两组患者疗效及肺部感染率比较

经口间歇置管既是一种进食代偿手段,也是一种治疗吞咽障碍的方法。该项技术在插管的过程中能刺激舌根部,诱发吞咽反射,同时也符合经口进食的生理规律,无鼻腔刺激,避免咽喉部肌肉痉挛,患者不需长期戴管,不影响外观形象,不影响康复训练,能提高患者的接受度。因此,采用经口间歇置管法可提高脑卒中患者的吞咽功能及营养状况,降低吸入性肺炎的发生率,对进一步改善患者的生活质量亦具有重要意义。

本研究结果表明,实验组的临床效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);实验组的肺部感染情况低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,间歇口腔胃管法联合功能训练临床应用价值和意义重大,不仅有利于患者病情的的快速恢复,而且个还能减少吸入性肺炎的发生,可改善疾病治疗的预后效果,减轻患者的痛苦,从而减轻家庭负担,值得临床实施和推广[8]。

[1] 廖明珍,应燕萍,李 鑫,等.间歇口腔胃管法结合球囊扩张术治疗吞咽障碍的疗效观察[J].护士进修杂志,2015,(22):2086-2087.

[2] 郭 君,苏慈宁,陈维平,等.间歇口腔胃管营养法在吞咽障碍患者中的应用[J].中国康复医学杂志,2008,23(1):78-79.

[3] 龙耀斌,黄福才.间歇口腔胃管营养法结合吞咽训练对脑卒中吞咽障碍的疗效观察[J].广西医科大学学报,2012,29(3):423-424.

[4] 龙耀斌,陈在娟,黄福才,等.间歇口腔胃管营养法结合经络穴位电刺激治疗吞咽障碍[J].中国康复,2012,27(4):285-286.

[5] 李智敏,廖明珍.脑卒中吞咽障碍患者间歇口腔胃管营养的护理体会[J].蛇志,2013,25(4):447-448.

[6] 窦祖林,兰 月,于 帆,等.吞咽造影数字化分析在脑干卒中后吞咽障碍患者疗效评估中的应用[J].中国康复医学杂志,2013,28(9):799-805.

[7] 黄绍春,杨永超,刘 莉,等.主动球囊扩张术治疗卒中后环咽肌失弛缓所致吞咽障碍的效果[J].中国脑血管病杂志,2016,13(8):398-403.

[8] 袁春兰,彭化生.导尿管球囊扩张术不同介入时机对脑卒中后环咽肌失弛缓症疗效的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(2):126-129.

本文编辑:张 钰

R473.74

B

ISSN.2096-2479.2017.26.11.02