指向专业发展的城乡教师交流

——基于不同驱动类型教师参与交流的调查分析

2017-09-15李茂森

李茂森,朱 静

(1.湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000;2.湖州师范学院 外事处,浙江 湖州 313000)

指向专业发展的城乡教师交流

——基于不同驱动类型教师参与交流的调查分析

李茂森1,朱 静2

(1.湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000;2.湖州师范学院 外事处,浙江 湖州 313000)

城乡教师交流的顺利实施,受到行政推动、专业驱动和利益驱动等多种驱动力的影响。本研究通过实证调查比较分析了受三种不同驱动力影响的教师对城乡教师交流的认识差异,同时提出在指向专业发展的城乡教师交流过程中,我们需要做到处理好制度安排与个体行动之间的互动关系、在“位移”中不断增强交流教师的身份认同、构建城乡互动共生的学习共同体以及构筑教师合作的学校组织文化等。

城乡教师交流,教师专业发展,专业驱动,利益驱动,行政推动

基础教育均衡发展的核心在于教师资源的均衡,而教师资源能否均衡的重点则取决于能否有效实现教师的合理流动。有学者在分析国际经验后指出,当前我国教师流动正处于从“自发的、市场导向”向“强制的、政府主导”的过渡阶段,尚未进入“自主的、市场主导与教师主体”的发展阶段。[1]为此,我们应加强教师交流的制度化建设,推动有序的教师流动。2014年9月,教育部等部委联合印发《关于推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见》,明确提出力争用3~5年的时间实现县(区)域内校长教师交流的制度化、常态化。当然,教师作为影响该项制度实施成效的关键主体,不同个体在参与交流时会受到不同性质的驱动力的影响。有学者指出,城乡教师的有序交流需要三个方面的驱动力:一是行政推动,即由中央和国家政策采取主导性的制度、政策法规和管理规定;二是利益驱动,即以工资、奖金和福利等方式来推动教师参与交流;三是专业驱动,即教师基于专业发展的需要主动参与交流。[2]基于此,本研究以浙江省A县为例,比较分析三种不同驱动类型教师对于城乡教师流动的认识差异,从促进教师专业发展的视角来思考如何更有效地推动城乡教师交流。

一、调查结果与分析

根据浙江省A县义务教育学校分布区域的不同,我们将其大致区分为城镇学校、城乡结合部学校和农村学校三大类别。采用自主编制的调查问卷,采取分层整体、随机抽样的方法,在13所样本学校中共发放调查问卷774份,回收有效问卷635份。[3]为了研究的实际需要,我们删减了出于“其他目的”参与城乡教师交流的样本77个,具体分析三种不同驱动类型教师的样本558个。其中,专业驱动型的教师235人,占42.1%;利益驱动型的教师221人,占39.6%;行政推动型的教师102人,占18.3%。调查结果主要运用SPSS 13.0统计软件中的交叉分析方法进行描述统计。

(一)不同驱动类型教师参与交流的基本情况

总体来说,不同驱动类型教师参与交流在性别上没有显著差异(sig值=0.571>0.05),但在年龄、教龄以及是否骨干教师等方面则存在着显著差异。

1.教师参与交流在年龄和教龄上都存在明显差异

调查发现,年龄的大小对教师参与何种类型的交流存在着显著差异(卡方值为21.213,sig值=0.002<0.05)。两两比较分析后发现,“31~40岁”年龄段的教师和“41~50岁”的教师(sig值=0.035<0.05)以及和“50岁以上”的教师(sig值=0.006<0.05)之间都存在着显著差异。在表1中,“31~40岁”的教师参与交流受到专业驱动、利益驱动影响的比例明显高于行政推动;“41~50岁”和“50岁以上”年龄段的教师参与交流更容易受到行政推动的影响。

表1 不同驱动类型教师参与交流在年龄上的差异

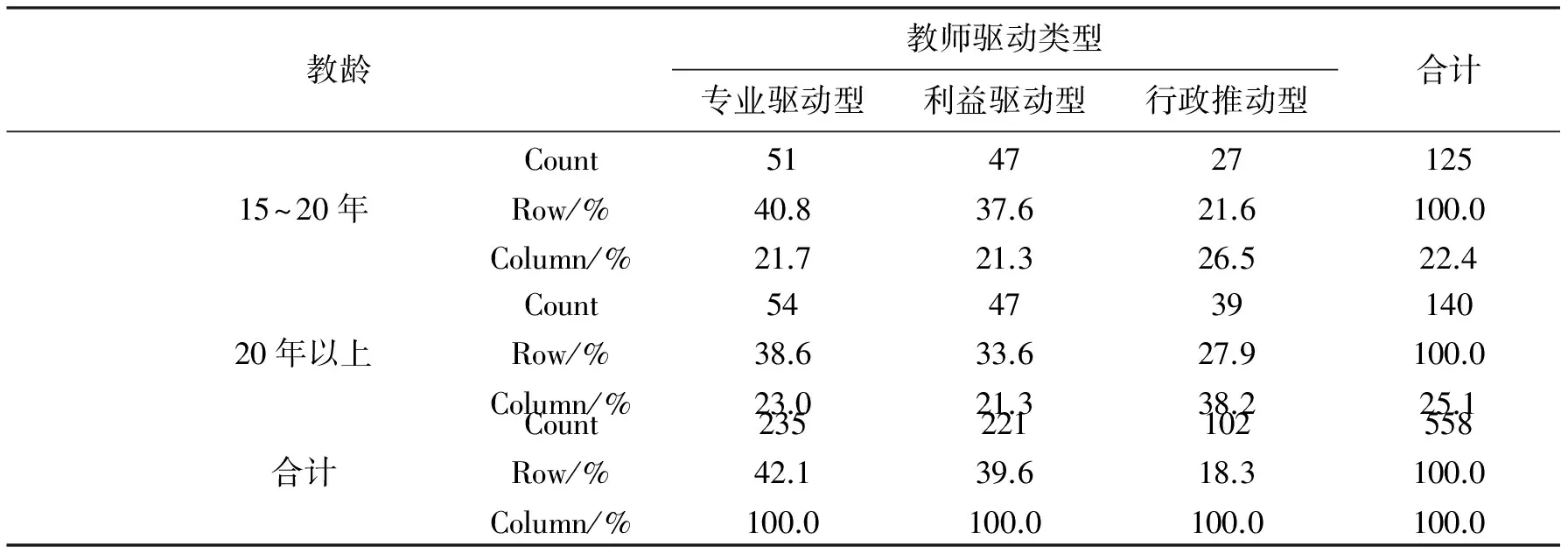

同样,教龄的长短对教师参与何种类型的交流存在着显著差异(卡方值为18.709,sig值=0.016<0.05)。两两比较分析后发现,工作“20年以上”的教师和“5~10年”的教师(sig值=0.040<0.05)以及和“10~15年”的教师(sig值=0.009<0.05)之间都存在着显著差异。在表2中,工作“5~10年”的教师参与交流最容易受到专业驱动的影响;“15~20年”和“20年以上”的教师参与交流更容易受到行政推动的影响,而“10~15年”的教师最不愿意参与行政推动的交流。

表2 不同驱动类型教师参与交流在教龄上的差异

(续表)

教龄教师驱动类型专业驱动型利益驱动型行政推动型合计15~20年CountRow/%Column/%5140.821.74737.621.32721.626.5125100.022.420年以上CountRow/%Column/%5438.623.04733.621.33927.938.2140100.025.1合计CountRow/%Column/%23542.1100.022139.6100.010218.3100.0558100.0100.0

2.骨干教师参与交流的能动性受限

在教师交流制度设计上,“是否为骨干教师”是选择教师参与交流的一个重要依据,但在现实中骨干教师参与交流的能动性受限,专业驱动产生的影响效应并不明显。调查发现(表3),非骨干教师在选择专业驱动、利益驱动上所占比例高于骨干教师;而在行政推动上,骨干教师所占比例要明显高于非骨干教师。在差异性检验上,“是否为骨干教师”对教师参与何种类型的交流存在着显著差异(卡方值为12.257,sig值=0.002<0.05)。

表3 是否骨干教师对教师参与交流类型的影响

(二)不同驱动类型教师参与交流的期待

1.专业驱动型教师在交流意愿上并不积极主动

在城乡教师参与交流的主观意愿上(见表4),有54.9%的专业驱动型教师表示“不愿意”,仅有12.3% 的教师表示“非常愿意”;有42.2%的行政推动型教师表示“不愿意”,却有24.5%的教师表示“非常愿意”。可见,出于专业驱动目的的教师在交流意愿上并不积极主动。调查发现,不同驱动类型的教师在参与城乡交流的主观意愿上存在着显著差异(卡方值为24.330,sig值=0.002<0.05)。经过两两之间的比较分析,可以看到行政推动型教师和专业驱动型教师(sig值=0.010<0.05)以及和利益驱动型教师(sig值=0.000 <0.05)之间都有着显著差异,但专业驱动型和利益驱动型教师之间却没有显著差异(sig值=0.209>0.05)。

表4 不同驱动类型教师参与交流的主观意愿

2.专业驱动型教师更希望在交流中有充分的自主选择机会

调查发现,不同驱动类型教师在期待参与交流途径上有显著差异(卡方值为34.542,sig值=0.00<0.01)。经过两两之间的比较分析可以看到,专业驱动型、利益驱动型与行政推动型教师之间都有着显著差异(sig值=0.00<0.01),但专业驱动型和利益驱动型教师之间却没有显著差异(sig值=0.254>0.05)。在表5中,83.8%的专业驱动型教师希望“能自主申请交流”,而行政推动型的只有60.8%。行政推动型教师在“由学校推荐交流”“教育行政部门直接指派”等方式上的比例分别为15.7%、12.7%,都远远高于专业驱动型、利益驱动型教师,甚至还有10.8%的行政推动型教师持“无所谓”的心态。可见,专业驱动型教师更希望在交流中有充分的自主选择机会,而不是“被”安排。

表5 不同驱动类型教师期待参与交流的途径

3.专业驱动型教师在参与交流后更看重专业发展的机会,而不是外在的利益满足

针对“教师参加交流后期待获得什么样的回报”这一问题,行政推动型和专业驱动型(sig值=0.031<0.05)以及和利益驱动型(sig值=0.001<0.05)的教师在“晋升职称职务”上都存在显著差异;利益驱动型和专业驱动型(sig值=0.000<0.05)以及和行政推动型的教师(sig值=0.027<0.05)在“提高薪资待遇”上分别存在显著差异;专业驱动型和行政推动型(sig值=0.016<0.05)以及和利益驱动型(sig值=0.001<0.05)的教师在“事业发展上获得更多的机会”上也都存在显著差异。

表6 不同驱动类型教师对参与交流后回报的期待

在表6中发现,专业驱动型教师在参与交流后更看重获得专业发展的机会,而不是外在的利益满足(如晋升职称职务、提高薪资待遇等)。然而在教师交流制度的设计上,更多规定的是教师参与交流后获得某种利益需求上的补偿性满足,“很少关注到教师在流入学校的专业发展问题”[4],这也就引起我们思考如何在教师参与流动后更切实地促进其专业发展能力的提升。而且也有学者担忧地指出,“教师流动充满功利性欲望,不但遮蔽了教师流动本身的价值,还严重损害了流动对教师个人职业发展的意义”[5]。

(三)不同驱动类型教师对城乡交流制度的认识

1.专业驱动型教师对城乡交流制度的认同情况不够乐观

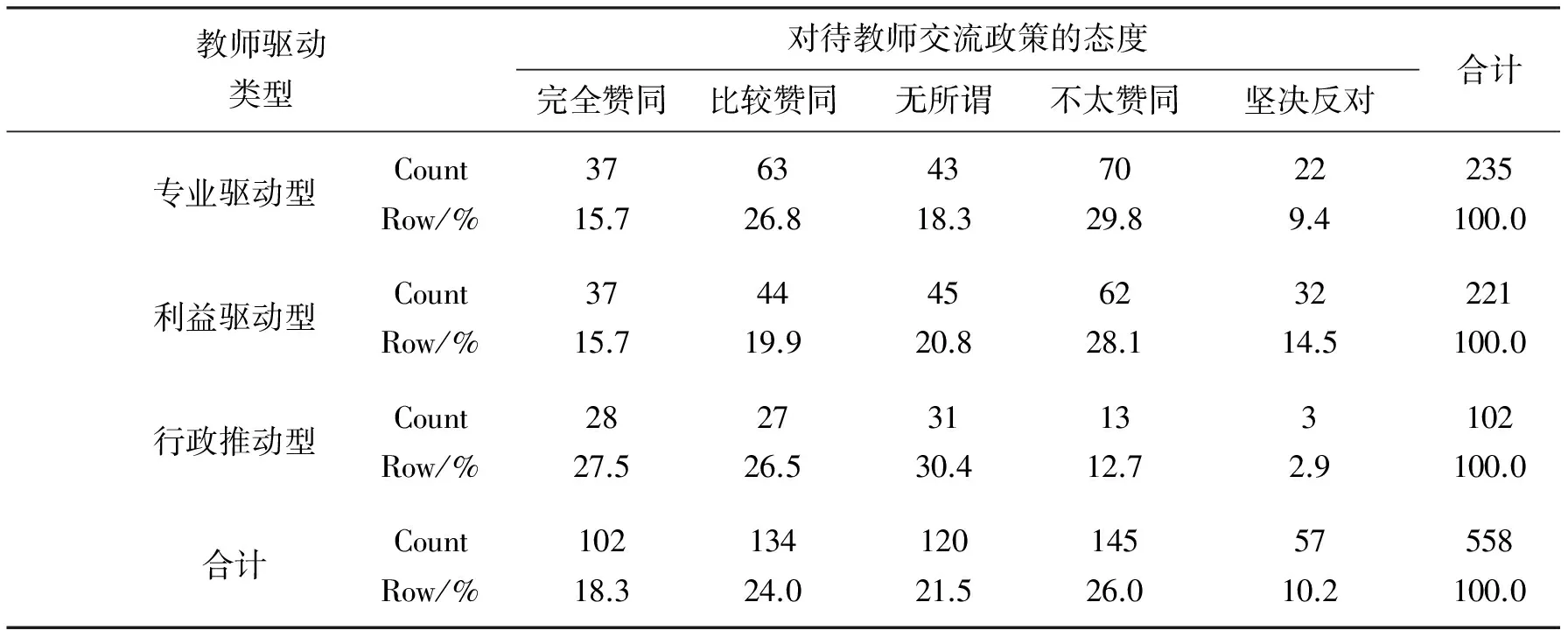

调查发现,不同驱动类型教师对待城乡教师交流制度的态度有显著的差异(卡方值为31.233,sig值=0.00<0.01)。经过两两之间的比较分析,看到专业驱动型、利益驱动型教师与行政推动型教师之间都有着显著差异(sig值=0.00<0.05),但专业驱动型和利益驱动型教师之间却没有显著差异(sig值= 0.254>0.05)。在表7中,有27.5%的行政推动型教师“完全赞同”城乡交流制度,而专业驱动型教师仅占15.7%;持“不太赞同”态度的专业驱动型教师占29.8%,而行政推动型的教师仅占12.7%;甚至还有30.4%的行政推动型教师持“无所谓”的心态。总之,专业驱动型教师对城乡交流制度的认同情况不够乐观;行政推动型教师对城乡交流制度的消极态度相对较低,但持“旁观者”的冷漠心态占有较大比重。

表7 不同驱动类型教师对城乡交流制度的态度

2.不论何种驱动类型教师对参与交流作用的认识都不够清晰

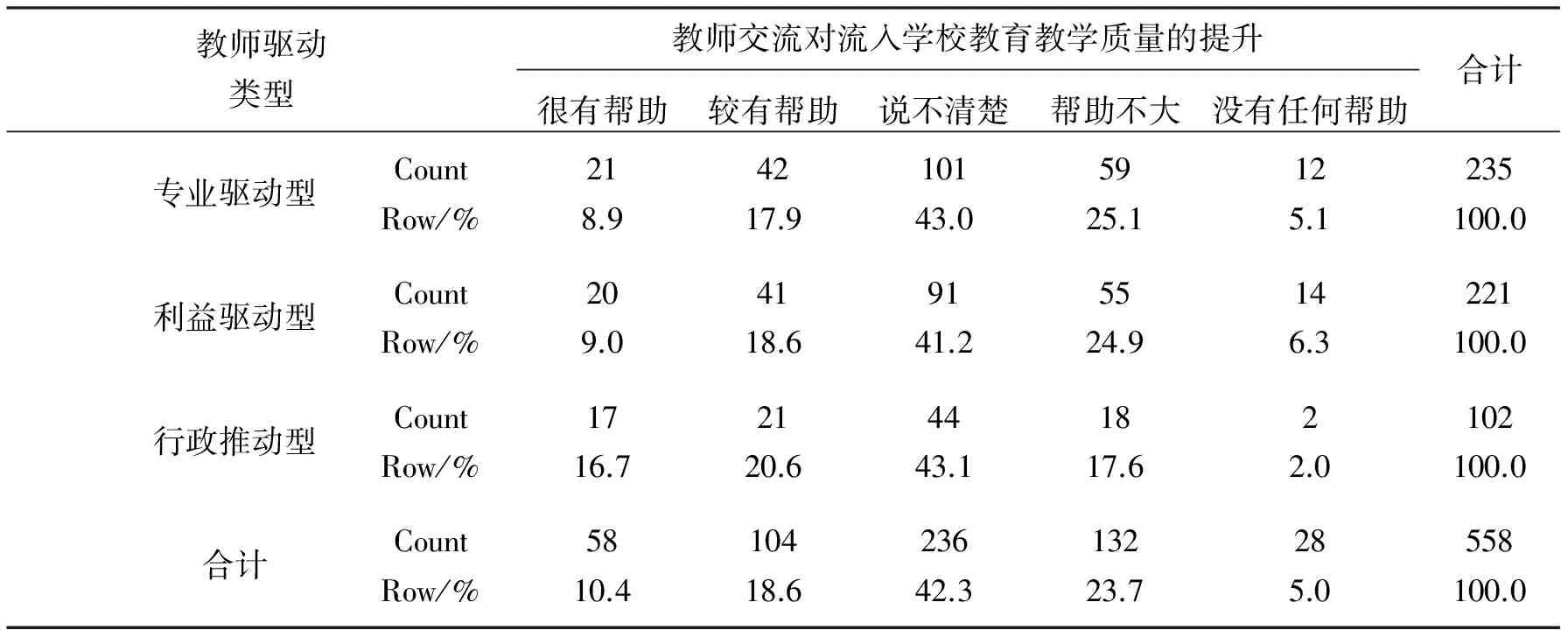

调查发现,在教师交流是否有助于流入学校的教育教学质量提升上(见表8),16.7%的行政推动型教师认为“很有帮助”,而专业驱动型教师仅有8.9%。相反,认为“帮助不大”的专业驱动型教师有25.1%,行政推动型教师则占17.6%。但在这个问题上,不同驱动类型教师之间没有显著差异(卡方值为9.692,sig值=0.287>0.05)。可见,不同驱动类型教师对交流能否提升流入校的教育教学质量都持有较为模糊、甚至消极的态度。

表8 不同驱动类型教师对交流是否能提升流入校教育教学质量的看法

同时,在教师交流是否有助于促进教师个人的专业发展上(见表9),有53.2%的专业驱动型教师表示“说不清楚”,仅有8.1%的教师认为“非常有利”;也有49.0%的行政推动型教师表示“说不清楚”,认为“非常有利”的教师则有17.6%。但经过差异性检验,不同驱动类型教师之间没有显著差异(卡方值为10.427,sig值=0.236>0.05)。可见,教师交流制度的政策愿景与教师个人的实际认知之间存在巨大落差,不同驱动类型教师对参与交流能促进自身专业发展的认识不够清晰。

表9 不同驱动类型教师对交流是否能促进教师个体专业发展的看法

3.利益驱动型教师对职称评聘等外部利益刺激没有明显的吸引力

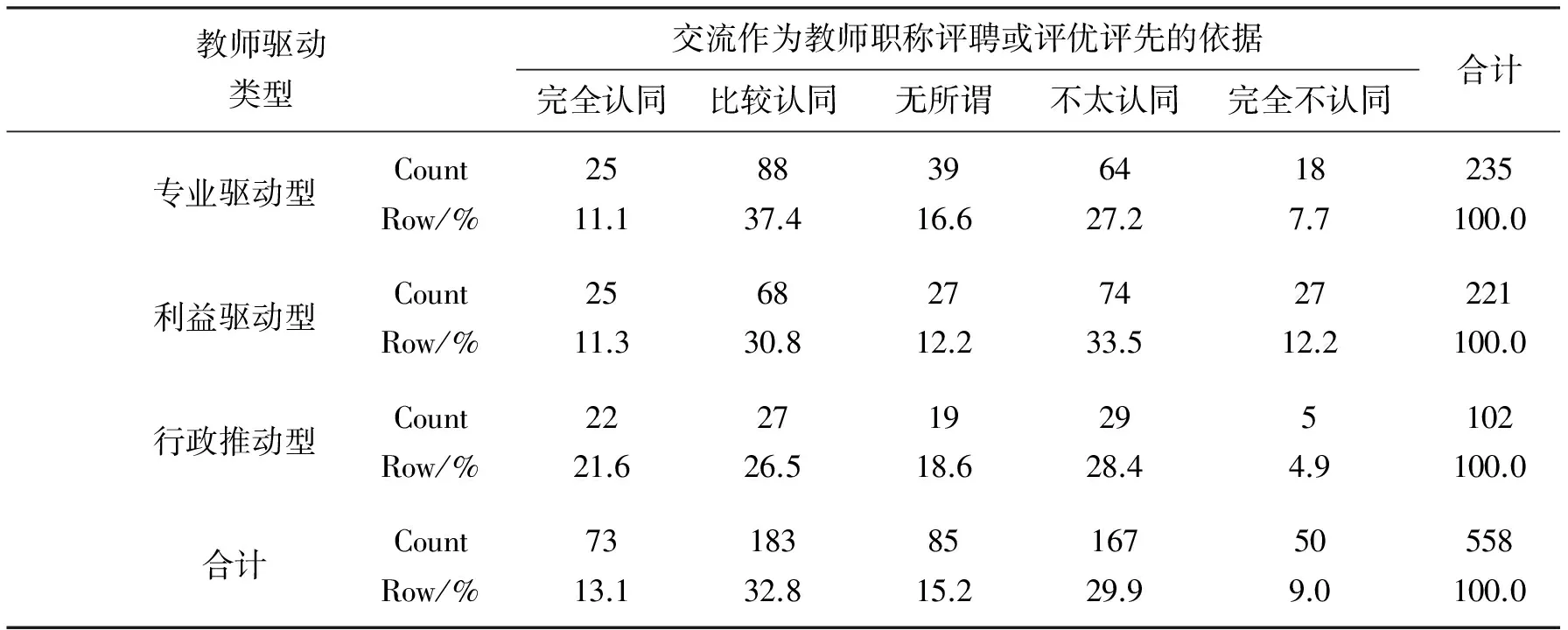

在城乡教师交流制度设计上,是否参与过交流是教师职称评聘的一个重要依据。调查表明,就“教师参与交流作为职称评聘或评优评先的依据”来说(见表10),有21.6%的行政推动型教师表示“完全认同”、专业驱动型教师仅有11.1%;持“不太认同”和“完全不认同”态度的利益驱动型教师所占比例均高于专业驱动型、行政推动型的教师。在差异性检验上,不同驱动类型教师之间存在着显著差异(卡方值为18.840,sig值=0.016< 0.05)。在两两之间的比较分析后,发现利益驱动型和行政推动型教师之间有着显著差异(sig值=0.014<0.05),而专业驱动型和利益驱动教师(sig值=0.060>0.05)以及和行政推动教师之间(sig值=0.321>0.05)都没有明显差异。可见,交流是否作为教师职称评聘的依据,对不同驱动类型教师(尤其是利益驱动型教师)并没有表现出明显的吸引力。

表10 不同驱动类型教师对交流作为职称评聘的看法

(四)不同驱动类型教师对城乡交流制度实施的看法

1.教师参与交流最关心的是生存和归属的需要,而不是自我成就的需要

在流动中发生的“位移”,将给交流教师的角色转换和社会关系重构带来新的挑战,甚至出现一些不适应性的情形。调查发现,不同驱动类型的教师在交流适应性上没有明显的差异(卡方值为12.898,sig值=0.115> 0.05)。在表11中,不同驱动类型教师参与交流后最难以适应情况的顺序依次都是日常生活、人际关系、学校文化和专业教学(或生源)的变化。从这一适应趋向看,交流教师首要关心的是生存的需要、归属的需要,而不是自我成就的需要。交流需要满足的优先顺序不同,也必然会影响到交流教师在专业投入上的程度差异以及城乡教师交流制度实施的现实效果。有学者也曾指出,很多教师可能会长时间停留于对生存、人际关系的适应上,而如果流动教师不能到达专业适应阶段的话,肯定会降低流动教师的教学效能和专业发展,不仅不利于提升教师的素质,也对学生学习产生不利影响,这些将直接影响到教师交流政策实施的终极目的。[6]

表11 不同驱动类型教师对参与交流的适应情况

2.专业驱动型教师参与交流更期待城乡教育一体化机制的建立健全

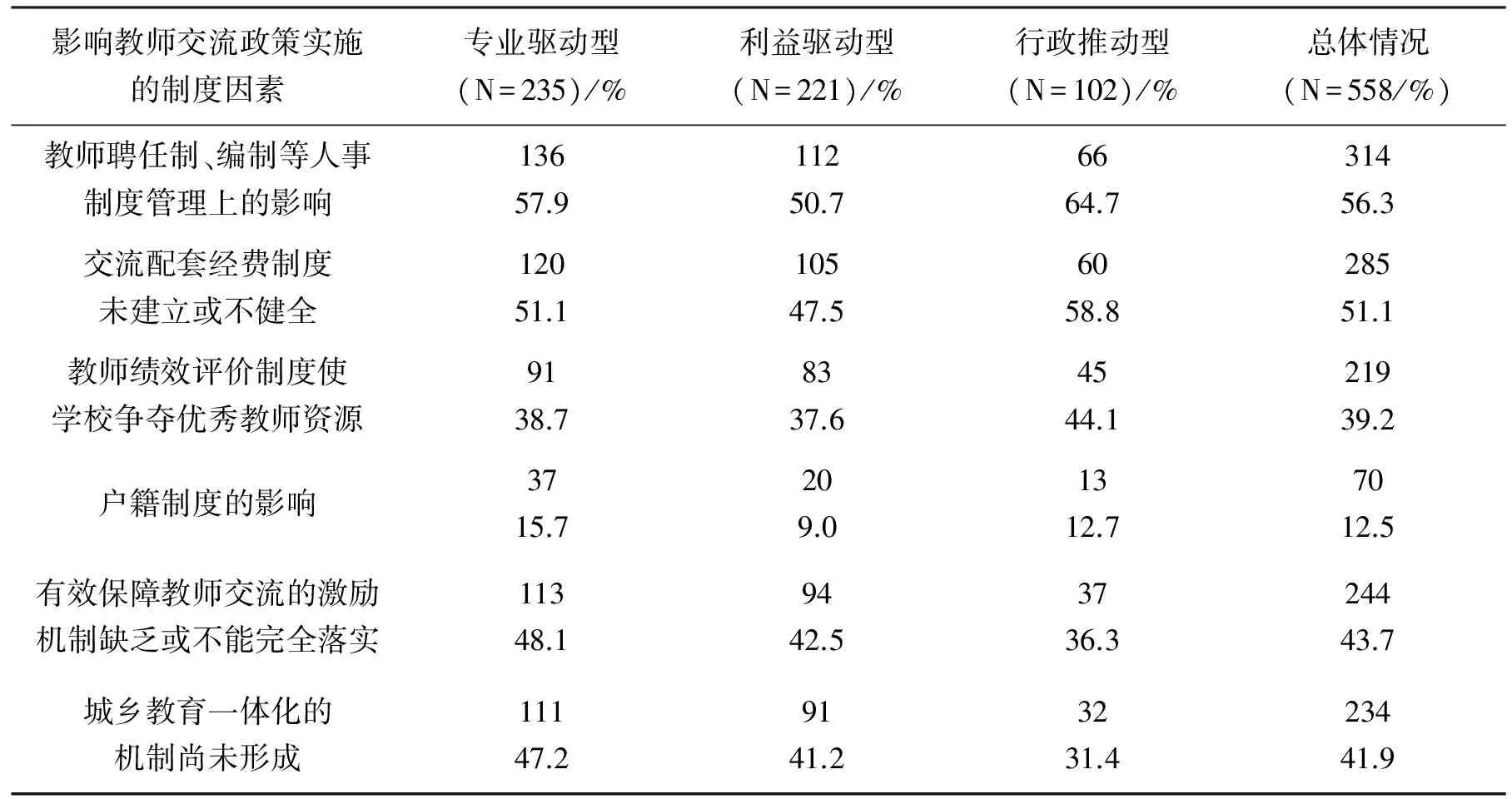

城乡教师交流制度的实施,存在着多种不同制度(构成“制度丛”)共同制约着教师参与交流的观念与行动。关于在制度层面影响教师交流制度实施的因素中(表12),选择“城乡教育一体化的机制尚未形成”的专业驱动型教师占47.2%、行政推动型教师占31.4%,差异性检验后发现两者之间存在显著差异(sig值=0.007<0.05)。选择“教师聘任制、编制等人事制度管理上的影响”的利益驱动型教师占50.7%、行政推动型教师占64.7%,差异性检验后发现两者之间也存在显著差异(sig值=0.018 <0.05)。所以,在当前落实交流教师的利益补偿和激励机制,特别是建立健全城乡教育一体化的发展机制、加强教师人事管理制度改革等举措,是充分发挥“制度丛”影响效应的重要内容。

表12 不同驱动类型教师对影响教师交流制度实施的制度因素的认识

二、结论与思考

当前,教师流动通过行政的强制性力量在表面上确实使教师“流动”了起来,但这种流动更多是政府单方面的价值诉求,对教师个体的意愿和发展需求相对缺少关怀。在县域内城乡教师轮岗交流逐步制度化、常态化的同时,“流动”将逐步转化为教师的一种生活方式,也成为促进教师专业发展的路径之一。通过对受到行政推动、专业驱动和利益驱动等不同驱动力影响的教师之间的比较分析,发现不同驱动类型教师参与交流最关心的都是生存和归属的需要,而不是自我成就的需要;对参与交流促进学校改进和教师发展的作用认识都不够清晰。专业驱动型教师在交流意愿上并不积极主动,对城乡教师交流制度本身的认同程度并不高,在交流中希望有充分的自主选择机会,在参与交流后更看重提供专业发展的机会以及更期待建立健全城乡教育一体化发展机制。其实,在如何更有效地推动城乡教师交流的实施过程中,制度安排和利益保障已成为必要的前提性基础,更需要不断创新的是如何促进交流教师的专业发展。因此,为了满足交流教师在流动过程中的成长需求,激活和释放交流教师的能动性,我们有必要从教师专业发展的主体性视角出发,来深入思考和持续推动城乡教师交流制度的实施。

(一)处理好制度安排与个体能动之间的互动关系

“人往高处走”,这是一个客观的普遍规律。但要想实现“人往低处走”,不仅要在制度安排或政策规定上谋求合理、有效,以保证交流教师对流动制度本身的接纳和认同,更要激活和释放交流教师个体的能动行为,实现教师参与交流从“行政推动”向“专业驱动”的根本转变。但难以回避的现实情况是,当前城乡教师交流仍然更多是一种硬性规定的制度安排,是教师们“不得已”的一种行为选择,对流入学校教育教学质量的提升以及交流教师的专业发展并没有带来预期的实质性变化。事实上,外在的制度变迁需要依靠行政的强制性力量来推动,但更需要促进个体对制度本身的积极认同,而不是消极的抗拒。“如果教师难以在情感、态度和价值观上认同教师交流制度,那么他们的参与就不可能是主体参与,而是被动的参与。在这种情况下,制度安排和个体观念难免产生冲突”[7],这样就会造成城乡教师交流的“异化”。当然,“现实中虽不排除有的教师能够以高度的社会责任感、使命感自觉认同新制度背后的价值目标,主动履行制度安排,但显而易见的是,如果我们简单期盼这样的教师大量出现,以致此种局面成为常态,却是一种不切实际的想法。”[8]因此,从“制度安排”与“个体能动”之间的互动关系来看城乡教师交流制度的顺利实施,一方面要看到交流制度给教师专业发展创造了新的机会、带来了新的可能;另一方面要强调交流教师个体的能动行为,在制度认同和价值认同的基础上实现教师的主体参与,因为“流动的主体是教师,教师是否愿意流动、何时流动、流动中做些什么、效果如何等完全取决于教师自身”[9]。

(二)在“位移”中不断增强交流教师的身份认同

流动不仅意味着空间位置上会发生变化,它更会带来人的生活方式的根本改变。城乡教师交流制度的实施,使得交流教师在流动中需要改变曾经熟悉的生活和工作环境,去重新面对与适应不同的学生群体、同事关系、学校文化等各种新情况和新问题。这些“新”与“旧”、“熟悉”与“陌生”之间的现实冲突和内在矛盾,极易导致教师自我的成就感、归属感和意义感难以实现,甚至出现教师身份的认同危机。事实上,在“位移”中出现的各种不适应性和不确定性,直接挑战了交流教师的“本体性安全”,引发了交流教师情感冲突和内心焦虑等消极体验,导致交流教师形成一种“异校人”的身份认同感,“教师难以认同其在流入校的教师身份,他校教师、轮岗教师等多重身份的冲突以及身份的不确定性,造成交流教师不平衡状态,给教师个体心理上带来焦虑等消极体验”[10]。只有不断克服和消除“异校人”的身份认同感,交流教师才能全身心地融入到新的环境之中,这也就需要交流教师能够始终坚持以“陌生人”的眼光来审视和重构自己的专业生存状态,从而在位移中主动实现自我改变、自我发展。

(三)构建城乡互动共生的学习共同体

长期以来我国城乡社会发展的严重失衡,造成了城乡教育发展的人为分离和巨大差距。这样一种客观事实和现状,又进一步强化了城与乡之间的二元对立思维模式。城乡教师之间的合理流动,需要破除束缚我们观念和行动的传统思维方式,也即要改变“支援”“落后”等固有的日常观念,确立“互动”“共生”等新理念;形成从“城市中心”到“城乡一体化”的价值取向;实现从“差距合作”到“差异合作”的观念变化[11]。其实,在2010 年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中都明确提出了“建立城乡一体化的义务教育发展机制”。在这样的政策引领下,我们更需要强调从城乡一体化的视角出发,构建城乡互动共生的教师学习共同体,使得交流教师在行为、情绪、专业上都保持着较高的投入,彼此实现深度的专业合作,最终促进交流教师在流动过程中不断“增值”,看到流动所产生的专业引领和辐射效应,看到城乡教师群体的整体发展,因为“教师的流动如果只限于表层,缺乏具体有深度的专业合作行为,则难以促进城乡教师的共同发展”[12]。

(四)构筑教师合作的学校组织文化

交流教师的主体参与,需要不断提升其交流意愿的主动性。有研究表明,若教师在交流中有充分的自主选择机会,在接收学校得到较强的归属感,那么其交流意愿的提升也较为明显。[13]所以在轮岗交流过程中要主动满足交流教师的基本需要,赋予其充分的自主选择机会,创设有强烈归属感的学校组织文化。在教师的轮岗交流中,受援学校要面对多元文化(如城乡文化、校际文化)之间的冲突、融合与价值选择等问题。对于流动过来的教师,可能习惯了原来所在学校的单位文化和管理模式,起初无法完全理解受援学校的一些要求,一度会出现消极的抵触情绪。为了摆脱这种文化困境的制约和困扰,促进交流教师能全身心、快速地投入工作,我们需要营造更为开放、包容、合作的学校组织文化,为交流教师的有效融入提供积极的外部支持。诚如有学者指出的那样,受援学校应该花足够的时间和精力寻求轮岗教师和受援学校教师的共同情感归属,搭建互惠合作的平台,培养他们互惠合作的意识。[14]

[1]李玲,韩玉梅.西方国家中小学教师流动的经验与启示[J].比较教育研究,2011(11).

[2]许发梅.教育均衡与城乡教师流动[J].现代教育论丛,2008(12).

[3]李茂森.关于义务教育阶段城乡教师流动的调查与分析——基于浙江省A县义务教育学校635名教师的调查[J].现代中小学教育,2015(5).

[4]任春荣.非帕累托改进与利益补偿: 基于多水平模型的流动教师成就感影响因素研究[J].基础教育,2014(1).

[5]谢延龙,李爱华.教师流动伦理:意蕴、困境与出路[J].现代教育管理,2014(4).

[6]卢俊勇,陶青.从教师的文化适应性看教师流动制[J].教育理论与实践,2011(8).

[7]叶飞.城乡教师交流的“异化”及其对策分析[J].中国教育学刊,2012(6).

[8]张建雷.教师流动机制的内在阻抗因素及应对策略[J].教育理论与实践,2011(8).

[9]蔡明兰.教师流动:问题与破解[J].教育研究,2011(2).

[10]朱忠琴.文化交流:城乡教师交流的发展方向[J].教育文化论坛,2016(3).

[11]吴华,戴嘉敏,等.从差距合作到差异合作——对发达地区城区义务教育均衡发展的新思考[N].中国教育报,2008-05-10.

[12]高臣,叶波.教师专业发展取向下的城乡教师流动[J].上海教育科研,2015(2).

[13]蔡永红,王莉等.中小学教师交流制度对交流意愿的影响——交流需要满足的中介作用[J].教育发展研究,2016(4).

[14]刘光余.构建基于受援学校的教师专业发展机制——教师轮岗制度的政策趋向探析[J].中国教育学刊,2010(9).

OnUrbanandRuralTeachersExchangeRelatedtoProfessionalDevelopment——Based on the Research on Exchange Teachers of Different DrivingInfluence

LI Maosen1,ZHU Jing2

(1.School of Teachers Education,Huzhou University, Huzhou 313000,China; 2. The Foreign Affairs Office,Huzhou University, Huzhou 313000, China)

The implementation of teachers exchange between urban and rural is influenced by various driving forces, such as administrative promotion, professional drive and interest driving. After empirical comparing with the teachers’ different understanding of urban and rural teachers exchange from three different driving forces, in the implementation process of urban and rural teachers exchange pointing to professional development, there are something need to do: handling the interaction between institutional arrangements and the individual agency, enhancing exchange teachers’ identity in the shifting, constructing the symbiotic interaction of learning communities between urban and rural areas, and building teachers cooperative culture in the school environment.

urban and rural teachers exchange; teacher professional development; professional drive; interest driving; administrative promotion

2017-04-15

:教育部人文社科研究规划基金项目“县域内城乡流动教师身份认同研究”(15YJA880030)的部分成果。

:李茂森,博士,副教授,从事教师教育、课程与教学论研究。

G451

:A

:1009-1734(2017)06-0013-09