论刘以鬯小说《寺内》的文体创新

2017-09-15任艳苓

任艳苓

(山东省作家协会文学研究所,山东济南 250002)

论刘以鬯小说《寺内》的文体创新

任艳苓

(山东省作家协会文学研究所,山东济南 250002)

刘以鬯在小说《寺内》中运用多种诗歌的表达手法,创作出一篇像诗一般的小说。文体形式上的分行排列和反复排比的使用,小说语言的抒情化和陌生化,集聚的意象和大量幻梦情境的描写,也使小说有了诗的境界和意蕴。《寺内》的文体实验,表现了作者敢于进行文体创新的勇气,同时也无可避免的带有阅读障碍和影响读者对作品的接受等局限。

刘以鬯;《寺内》;文体;诗小说

香港著名作家刘以鬯曾将他自己的小说分为两类:“娱人”小说和“娱己”小说[1]。他非常重视第二类小说,在这些“娱己”小说中,他通过采用“不合常规的表现手法”进行小说艺术的实验创新,寻求小说新的表现方法。其中,《故事新编》是他用现代手法重新演绎古典故事的实验小说,其中的小说《寺内》是根据戏曲剧本《西厢记》改编而成,并在其中大量运用了诗歌的创作手法,形成了新的独特文体,他自己将这篇小说称为“诗体小说”[1]。

一、文体创新的表现

“诗体小说”,顾名思义,即是用诗的形式来写的小说。我们通常把以拜伦的《唐璜》和普希金的《叶普盖尼·奥涅金》为代表的叙事诗称为诗体小说,诗歌一般是用来抒发情感的,而诗体小说要求作家在抒发情感的同时,还要“以个人的叙述方式来表现人物的行为和性格”[2]。诗体小说“近似于叙事长诗,但又与叙事诗有所不同,它不仅仅是叙事和抒情,而更注重故事情节的铺陈、人物性格的刻画、戏剧性场面的设置、场景的描写等等,它所反映的社会生活更丰富;较之一般的叙事诗,其小说体裁因素更多些。”[3]另外,由于是用诗歌的分行形式写成,诗体小说也更容易抒发强烈的情感,表现作者的主观情绪。由此我们可以得知,诗体小说必须是以诗歌的分行排列的形式来写小说的内容,并借以抒情叙事,兼具诗歌形式和小说内容的完整性。虽名之为小说,形式却是诗歌的,《唐璜》和《叶普盖尼·奥涅金》都是遵循诗歌的格律形式,并对八行诗体和十四行诗进行了创新。

此外,小说和诗相融渗后还出现了一种“诗化小说”①。这是指作者在小说的情景描写、叙述语言或整体构思等方面吸收诗歌的语言和意境上的长处,使小说在整体或部分上具有诗歌的韵味,洋溢着诗意的情趣,这种小说我们称之为“诗化小说”。诗化小说具有诗歌的审美意蕴,但其基本形式和内容均是小说的,虽然作者着力于环境氛围的营造、思绪情绪的抒发,不注重故事情节的叙述,但它仍是小说的叙事结构,有总体的故事情节。像孙犁的《荷花淀》、汪曾祺的《受戒》、史铁生的《奶奶的星星》和铁凝《哦,香雪》等具有诗的意境的抒情小说,都是诗化小说的代表。因此,诗化小说仍是小说,无论在内容还是形式上,只是在作品的整体意蕴或局部描写中,借助诗歌的隐喻、抒情、意境营造等手段,使小说带有诗的韵味。

刘以鬯虽然称《寺内》为“诗体小说”,但其与前两者都不同。拜伦、普希金的诗体小说是用诗歌的分行分节形式来叙述故事和抒发感情,孙犁、汪曾祺的诗化小说是在小说中借助诗歌的隐喻、抒情等手段使小说带有诗歌的情调和韵致。而对于《寺内》,刘以鬯说:“通常,诗体小说用诗的形式写小说;我写《寺内》时采用相反的形式。”[1]由此我们可知,他是通过用小说的形式来写诗。这样看,如果说普希金的“诗体小说”是用诗歌的瓶子装着小说的酒,借分行形式以叙事抒情;汪曾祺等人的“诗化小说”是在小说的酒里面融入几滴诗歌的香汁,只在感觉上有那么点诗意;那么,《寺内》则是用小说的瓶子装着诗歌的酒,整部作品虽有小说的结构和故事情节,却又处处呈现出诗歌的形式、诗歌的语言、诗歌的韵味,从而构成了一种小说与诗歌相结合的新的文体。

二、文体创新的特征

在刘以鬯的《寺内》中,作品的整体结构是小说,具有小说的完整的故事情节、典型的人物形象和事件发生的环境。刘以鬯通过对古典戏曲《西厢记》的改编,将张君瑞与崔莺莺的爱情故事重新演绎,以张君瑞和崔莺莺的爱情故事为线索,整篇作品的故事可以概述为:寺内相遇、生情、孙飞虎兵围普救寺、张生解围、老夫人悔婚、莺莺听琴、张生相思而病、红娘送信、幽会被拒、私定终身、拷红、赶考送别、中榜、郑恒谎报假信、大团圆。在改编的过程中,刘以鬯几乎没有改动所有的情节发展,也保留了所有主次人物,甚至包括不重要的欢郎、慧明和郑恒。但他却对这些戏曲剧本的唱词和对白进行了形式和语言上的改写,并营造出一种诗的氛围意蕴。

《寺内》的文体类型是小说,这是毋庸置疑的,虽然作者是在用小说的形式来写诗,但毕竟作品仍是一篇诗意浓厚的小说,或者可以称为“诗小说”。我们对其进行文体分析的重点在于,作者如何将小说的形式与诗歌结合在一起,写出一篇像诗一般的小说。下面,我们从形式、语言、意蕴等方面对《寺内》的小说文体中的诗歌特征进行分析。

(一)形式特征

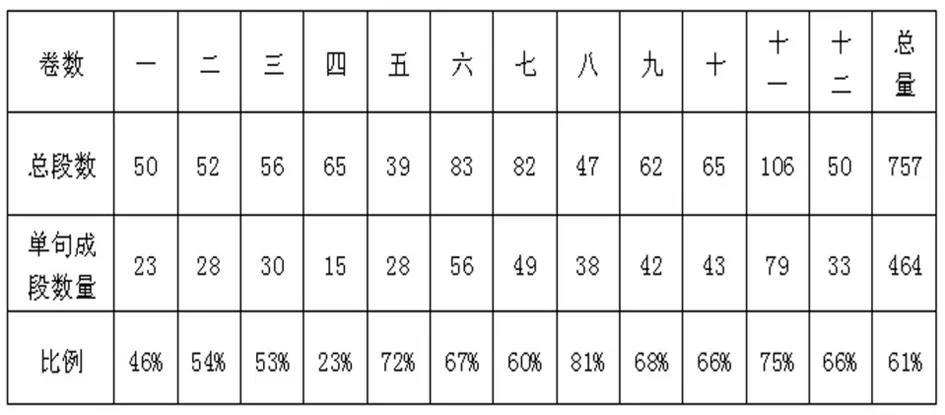

从形式上来看,《寺内》充分借用了诗歌文体的分行排列、重复与并置、反复和排比等形式,使小说具有一种诗歌的视觉冲击力。以百花文艺出版社2001年出版的《刘以鬯小说自选集》中的《寺内》文本为例,可以对整篇小说的段落结构进行分析:

表1 段落结构分析

小说一共十一卷,除较长或较短的章卷外,每一卷的段落数量都差不多维持在50~70段,再看单句成段的段落,除第一卷和第四卷外,其数量都分别占每一卷总数量的50%以上,在整篇小说中所占的比例甚至达到段落总数量的60%以上。这样就给整篇小说造成一种排列整齐的气势,章卷的分布既遵循了小说故事发展的需要,又恰似诗歌的一个小节,看起来比较整齐,不会有此多彼少的失衡感。而单句成段的段落大量存在,使得作品出现大量单行的段落,段落形式变得干净利落,又极似诗歌分行排列的特征。诗歌分节整齐、分行排列的特点就这样融入了《寺内》的小说叙述中。

在整齐分行排列的同时,小说中大量的重复与并置、反复和排比也凸显了小说中诗歌形式的存在。大量的重复和排比的使用使作品呈现出一种强烈的气势,突出人物的情感宣泄或推动事件的进展,同时也使小说具有诗歌的节奏性。如在第三卷中,莺莺爱上张生后独自叹气时的心理,作者是这样表现的:

(那墙并不高,他为什么不跳过来?她想。)

(那墙并不高,他为什么不跳过来?她想。)

(那墙并不高,他为什么不跳过来?她想。)②

作者重复连用三个相同的句子来表现莺莺在萌生爱欲之后的急切与烦思,具有诗歌的整齐的节奏,重复排比的使用拓展了语言的膨胀力,将她对张君瑞的爱欲和压抑的情感表现得淋漓尽致。后面莺莺和张君瑞的梦境也是一一对应,同类并置,眼睛对眸子,颜色对颜色,张生的自我介绍对应莺莺的自我介绍,甚至拜堂场景和成亲场景都是相互对应和相互补充的。同样,在遭遇孙飞虎兵围普救寺后,莺莺的5个“为了……,我愿做贼妻”,在坚定的决心中所表现的情感破灭的痛苦,使这一节段的故事具有了决绝的悲情。

在第七卷中反复与排比表现得最突出。“墙是一把刀,将一个甜梦切成两份忧郁”反复连用15次之多,像诗歌一样有规律地重复同一句子,用这句话来间隔崔莺莺与张生的内心独白,不仅“膨胀了感情的力度”,“痛快淋漓地宣泄了一种被压抑的情绪”[4],还推进人物心理情绪和思想活动的发展,起到推动故事发展的作用,同时具有诗歌回环往复的美感。此外,刘以鬯还在写对话、内心独白、描述事物时采用相似的句式,像这种具有排比重复特征的句段不胜枚举,这都给整篇小说涂上了诗歌的形式色彩。

刘以鬯在赋予小说诗歌形式的整齐上下了很大功夫,甚至连标点符号都具有统一的美感。除去重复排比句中的相同标点,小说其他各处的标点也都有诗歌整齐的节奏感。在人物对话中的逗号、引号、句号,几乎都是一一对应的形式,如老妇人得知二人偷情后与张君瑞的对话,一个语气强烈因而不停地用感叹号,另一个步步退让重复前者的质问,因而始终用感情平和的逗号和句号。此外,每当写人物心理活动时,刘以鬯都将其放入括号中,括号在人物的意识流动中重复或反复出现,又是一种诗歌形式上的美感。

(二)语言特征

我们知道,小说作为叙事的艺术是以叙述语言为主,而“诗的本职专在抒情”[5],因而其抒情性语言占主体地位。当刘以鬯用诗歌的语言来写小说时,为了少用叙述性语言。他在叙述故事的发展时,采用虚写的手法,通过人物潜意识的流动和人物对话推动故事的发展,从而减少叙述性语言的使用。他还将戏曲剧本中原有的唱词、宾白,直接挪用作人物对话并不加以解释,不仅利用对话传递说话人的情感,还造成语言叙事之间的跨度和跳跃性,形成富有感情的对话语体。甚至于在对环境的描写中,作者也将人物的情感投射到物的身上,使环境也带上了某种感情。如用“寺内太清净,仅老鼠在墙角咀嚼寂寞”来写莺莺的寂寞,用“月亮总爱偷听荒唐的梦呓”来写莺莺思念张生的春梦,用“是一朵厚厚的乌云,掩去了喜悦”来写老夫人悔婚后张君瑞的失望和忧愁。

《寺内》采用诗性语言的另一特点就是对语言的陌生化处理。小说由于其叙事性功能决定了它的语言是通俗性的大众常规语言,而诗歌的语言却追求“对标准语的规范的歪曲”[6],在《寺内》的语言中,常常出现具有诗的陌生化特点的语言,即“与其所指涉相疏离,符号与事物的正常关系被打破”[7],不符合标准语法规范的语言。

“陌生化,是词的灵活运用带来的”[8],不合规范的语言搭配常常会带来一种新鲜的感觉,使句意更丰富。刘以鬯在《寺内》中大量运用偏离常规的词句组合,这是其陌生化的诗性语言的重要来源。我们且看文中例子:“风景侵略眼睛”,本是眼睛看风景,这里却反过来用,借以说明张生难敌莺莺的美丽而产生爱情,令人耳目一新。“慧明和尚用骄矜挑来一担兴奋”,“兴奋”还能“挑”来,而且是用“骄矜”“挑”来的,这里的形容词巧用为名词,反常的组合既交代了慧明送信搬来救兵后的骄傲与兴奋,又让人在思考中体味到语言的诗意。“装一袋月光”,“手帕里包裹着的忧郁被泪水浸湿了”,“愤怒是眼睛的胎儿”,如此新鲜奇特的词语搭配还有许多,将情绪、思想、梦幻等用偏离常规的语法组合起来,既能表现原有的意义,又使读者产生丰富的想象,从而使语言更具张力。

刘以鬯在小说中还大量运用隐喻、拟人、象征和暗示等多种手法,“在不同的存在不同的经验世界之间建立对等关系”[7],构成诗歌所具有的隐喻性、跳跃性的语言。“将一颗心折成四方形,交给红娘”,这里不说“信”,而是用信中表露的爱情的“心”来代替,不仅新奇独特,还鲜明地表现了张君瑞对莺莺的爱恋之情。“小心的视线似露水润湿初放的莲瓣”,用“初放的莲瓣”来说明莺莺的娇羞。“墙是一把刀,将一个甜梦切成两份忧郁”,“甜梦”是二人的爱情,把“墙”比作切断两人爱情的“刀”,剩下“忧郁”的相思愁绪,新颖而贴切。其他的古梅、老槐树、阳光、雄鸡,甚至连夜风都有了人的情感和思想,渲染气氛,推动故事,这些都使“词的前后衔接不再自然平淡;句子中出现了语意的跳跃、突破”[6],而这恰恰是穆卡洛夫斯基对诗歌语言的描述。

《寺内》除在形式和语言上具有诗歌的特征外,在意象的运用上也有其鲜明特点。意象不是诗歌文体所独有,但意象的密集和频繁使用却常常造成一种诗的意境,如马致远《天净沙·秋思》中一连用9个意象,营造了漂泊人的乡愁。刘以鬯认为自己的《寺内》是用小说的形式写诗歌,在其中大量运用意象,甚至采用意象并置的方式,凝聚情感营造意境,形成一种诗意。仅仅在第一卷中,就有小飞虫、檐铃、弦线、绣花鞋、蝴蝶、菩萨等十几个意象,下面是《寺内》第一卷中的一部分:

张君瑞抵受不了香味的引诱;

小和尚抵受不了香味的引诱;

小飞虫抵受不了香味的引诱;

金面孔的菩萨也抵受不了香味的引诱。

……

袈裟与道袍。

四大金刚与十八罗汉。

图书馆充分利用空间、资源和人才的综合优势,举办各类展览、讲座、演出,融合读者阅读、馆员互动等各种形式为一体,围绕一个主题全方位、多层次地开展系列活动。一方面使在校师生开阔视野,陶冶情操,增强对于世界各国各民族优秀文明的了解;另一方面则在中国文明转型的大背景下,探索中国与国外各类优秀文明之间的交流方式。

磐与木鱼。

香火与灯油。

崔莺莺与张君瑞。

攻与被攻。

前四段用想象中的张君瑞、小和尚、小飞虫、菩萨对香味的感觉,写出崔莺莺与红娘出现在大殿时带来的香味的诱惑,让人有处处浓香的感觉。后面六段则是相近意象的罗列与并置,如电影蒙太奇的剪辑一般,把大殿中笼在香味里的东西一一列出,引起读者感官上的联想,借以暗指崔莺莺与张君瑞在香味的诱惑中渐生情欲。

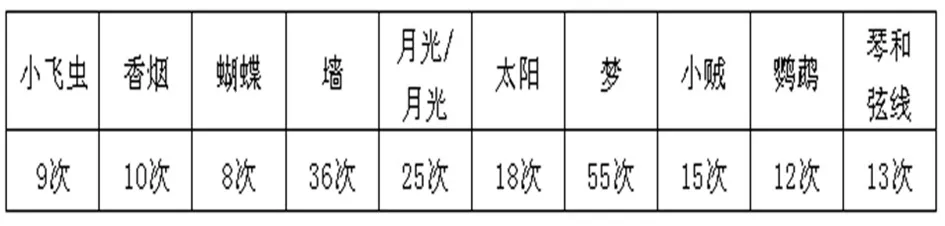

除了意象的并置集聚使用外,小说中还有反复多次出现、贯穿全文的意象,下面是小说中一些反复出现的意象及出现频次的统计:

表2 反复出现的意象及频次

上面这些反复出现的意象使小说有了诗一般的境界:在“小飞虫”的引导下,我们看到故事一步步发展;在大殿或闺房的袅袅“香烟”的朦胧中,崔张二人相遇、生情、相思;“蝴蝶”的成双成对是爱情的代表;“墙”是爱情的障碍,阻隔两颗相爱的心;朦胧的“月光”是相思之夜人物情感的寄托,也是翻墙约会、西厢谈情的见证;“太阳”是时间的使者,代表时空的转换,也是西厢偷情的窥视者;“梦”是相思的欲念的潜伏隐现,因而反复出现;“鹦鹉”是莺莺心事的揭露者,每每将秘密随口道出;“琴”既是听琴之夜的道具,琴的“弦线”还是故事发展的配乐,从开始的弦线抖动到最后的“丁冬”,宛若一曲终了,回归寂静。最有意思的是“小贼”,无论微风、阳光,还是张君瑞、崔莺莺,都曾作过“小贼”或“小偷”,在一片朦胧的意境中表明了爱情欲念的隐秘。作者通过这些意象的反复使用串联起整篇小说的爱情故事,营构了整篇小说的诗性结构。

前面我们说到,《寺内》作为诗小说,为减少叙述性语言的使用,往往采用虚写的手法,通过人物的内心意识流和幻想梦境,推动故事的发展,而这正类似于诗歌常用的虚实相生的手法,同时营造出诗一般的虚幻韵趣。小说中一共十几次写到了幻想和梦境,包括张君瑞、崔莺莺、孙飞虎和老夫人等多人的潜意识和梦幻,刘以鬯在这些梦境和幻想中,用唯美的诗性的语言来写人物萌生欲念的幻想和心理,形成有虚有实、意味空灵的诗意情境。在意识流动的幻梦和想象中,作者有时还通过大量类似意象的罗列来营造一种诗性的朦胧的场景。第十卷张崔梦境中的“手帕”和“小偷”意象,是暗写二人性欲心理的道具。第三卷中莺莺和张君瑞二人相对应的成婚梦境,眼睛、花烛、琴剑、“囍”字、帐等梦中虚幻的意象和对现实的回忆相融合,一一对应,虚实结合,营造出成婚的朦胧诗境,则具有抒情诗的感觉。这些虚幻的梦境和幻想的意识流,营造出一种亦真亦幻、朦胧迷离的情境,而这种朦胧美正是诗歌的美学价值之一。

三、文体创新的动因及局限

《寺内》的小说与诗歌相结合形成的独特文体是刘以鬯有意识的文体实验创新,他早在以前的《酒徒》和《借箭》中就已经进行过这种实验,只是在《寺内》的创作中运用得更纯熟自如。“优秀的作家在一定程度上遵守已有的类型,而在一定程度上又扩张它”[9],“文体变异是文体类型获得活力和地位的主要手段”,“它的张力强度决定了作品艺术生命力的大小。”[10]《寺内》的“诗小说”特征作为一种文体变异的创新实验,摆脱了传统小说的单一叙事,在小说创作中大量融合诗的表达手法,使用空灵优美的诗性语言,创造出象征丰富的朦胧意境,是文体扩张变异的具体实践,具有其独特的创新意义。

任何文体变异与创新都是有其深层原因的。其实,刘以鬯之所以能在《寺内》中将小说的叙事与诗歌的形式、语言和意境灵活相融,与他自己的写作理念、文学接受和戏曲原本的文体形式有关。首先,刘以鬯刻意追求新文体的创造,他认为在小说日趋衰微的情况下,小说家应该寻找小说创作的新路向,“诗是文学继续生存的希望”,因而他尤其重视发掘“小说中的诗与象征的潜质”[11],注重小说创作中与诗的艺术的结合。第二,刘以鬯受现代主义影响很深。早在中学读书时,他就受到施蛰存的《现代》杂志影响,其后来发表的小说都有现代派色彩[12]。在《寺内》中他大胆借鉴西方意识流的技巧,又融入大胆新奇的想象和电影技巧,使小说呈现出求变的新意。第三,小说《寺内》的原作是戏曲剧本,中国的曲艺本身就是由诗词发展而来,也讲究诗歌的韵律、节奏和诗境,刘以鬯在小说中直接借用戏曲唱词、独白组织人物对话,这也是其小说语言具有诗的节奏的原因之一。

尽管刘以鬯利用文体互渗的创新手段,创作出的《寺内》是一篇成功的空灵优美的诗一样的小说,但我们仍不可避免地发现其局限。诗的“陌生化”语言在小说中的运用,经常的意识流的描写和多义句的运用,为小说的接受造成障碍,使阅读和理解变得吃力。同时,朦胧象征的意境的形成虽然使小说具有诗的意味,却造成理解上的多义复杂,某些深层哲理和寓意难以被接受者领会,从而削弱了小说的主题表达。但无论如何,刘以鬯敢于用诗的各种技法来写小说,本身就证明了其追求文学创新的勇气。

注释:

①许多研究者将这种诗化小说也称为诗体小说,极易与拜伦、普希金的诗体小说混淆,在此借以说明,并指出这种诗化小说与刘以鬯《寺内》文体上的区别。

②本文所引《寺内》的原文均出自《刘以鬯小说自选集》,百花文艺出版社2001年出版。

[1]刘以鬯.刘以鬯小说自选集·自序[M].天津:百花文艺出版社,2001:1-3.

[2]林焱.论诗体小说[J].文艺评论,1988,(5):26.

[3]任子峰.俄国小说史[M].北京:北京大学出版社,2010:80-81.

[4]金春平.诗意的冒险——论刘以鬯的“故事新编”小说[J].写作,2013,(1):72.

[5]郭沫若.沫若文集第十卷[M].北京:人民文学出版社,1959:211.

[6]简·穆卡洛夫斯基.标准语言与诗的语言[A].伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编(下卷)[C].北京:北京大学出版社,1987:426,429.

[7]耿占春.隐喻[M].开封:河南大学出版社,2007:112,184.

[8]杨志学.诗歌:陌生化的艺术[A].中国作家协会创作研究部.诗歌艺术论[C].北京:作家出版社,2012:162.

[9]雷·韦勒克,奥·沃伦.文学理论[M].北京:三联书店,1984:268-269.

[10]金振邦.论文体变异[J].东北师大学报(哲学社会科学版),1997,(1):62.

[11]刘以鬯.小说会不会死亡?天堂与地狱[M].广州:花城出版社,1981:204.

[12]陈贤茂.刘以鬯的文学之路[J].华文文学,1992,(1):61.

OntheStyleInnovationinLiuYi-chang’sWithinTemple

REN Yan-ling

Liu Yi-chang uses a variety of expressions of poetry in his novel Within Temple,making it become a poetic novel. The line arrangement and parallelism,the lyric and unfamiliarity of the language,the image gathering and dreams scenario description make the novels having poetic realm and implication. The style experiment in Within Temple not only shows the author’s courage of stylistic innovation but also brings some limitations,such as reading disorder etc.

Liu Yi-chang;Within Temple;style;poetic novel

2016-12-28

任艳苓(1990— ),女,山东省作家协会文学研究所专职研究人员,硕士。

I207.42

:A

:1009-5152(2017)02-0034-05