民国“先生”的背影往事

2017-09-15陶瑾

记者 陶瑾

民国“先生”的背影往事

记者 陶瑾

民国,一个时代,一种精神。先生,一个称谓,一种修为。如果说民国是最近的春秋,先生犹如华夏的背影,渐行渐远。

先生,这在当下虽是个加上姓氏就被常呼的字眼,却又是个能遥想到鞠躬的场景。百年国史已有镜鉴:教育盛,虽战乱纷争仍人才辈出、国体向上;教育衰,纵四海平定歌舞升平也社会浮躁、振兴乏力。

一个世纪前的中国,正值清朝末年,国运衰败,新学渐兴。清光绪28年(1902年),一度实行“新政”,颁布《壬寅学制》。从此,由北京及各省,相继创办新式学堂。苏州兴办新学,在全国中等城市中,是处在领先地位的。

在这座千年古城,翻开百年老校校史,回溯民国先生,共鸣隔代不相逢的后生们。他们在民国的影响远远大于今天一个阅读界的影响,是那个年代引领教育思潮的典范,他们追求教育理想、完善教育体制的心魂,让我们为之感动,几乎改变了整个中国当时的文化。

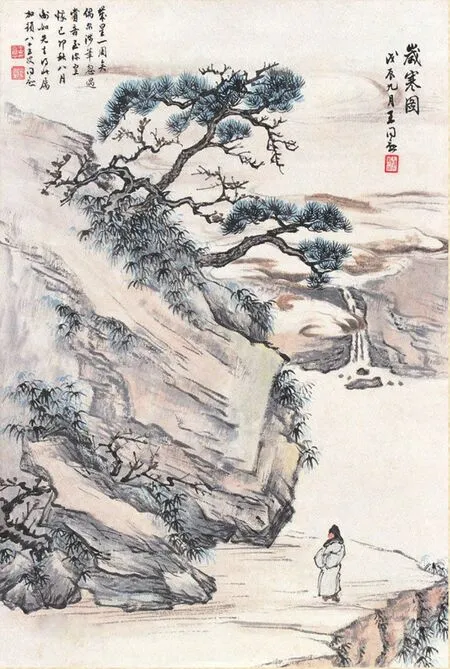

王同愈书画作品

王同愈(1856—1941)先生往事:创办草桥等新学堂,倡导苏州新学第一人

在寂静的草桥巷弄,伫立着一座古朴的青石砖拱门,不时吸引着路人驻足仰望。这座校门始建于1906年,大门正中上方仍清晰镌刻着“1906长元吴高等小学堂”的字样。就是这座校门,留下了数位名人先辈的成长足迹,凝聚了一代代草桥人的追寻与坚守……

1906年,晚清民国年间著名学者、书画家王同愈创办长元吴公立高等小学堂,正是草桥实小的前身。教育家叶圣陶、历史学家顾颉刚、奥运冠军陈艳青、著名作家范小青……曾经从这里开始他们的求学生涯。

王同愈是二十世纪初在苏州推进近代商业发展、公益事业和现代教育事业的重要人物。少年时的他靠借书抄书刻苦自学成才,后中进士,任翰林院编修。饱读诗书的他自然是一副儒生像,但是,这个儒生不简单,他博学多才,天文地理,绘画书法,无所不能。他对西方的教育方法教育体制推崇倍至。

可以说,苏州近代40多所新学堂都是王同愈和苏州很多地方士绅建立起来的。1906年,王同愈会同蒋炳章、章钰、吴本善等地方士坤创办公立长元吴初等、高等、半日小学堂共40所。1907年,以紫阳书院、正谊书院等公益场所的田租典息公款,创办公立苏州第一中学堂,成为苏州第一所公办的中学。实施全新的吸收西方先进教育方法的教育体制。

如果不是清末国家巨变,王同愈断不会辞官归隐,1913年,他放弃仕途,退隐苏沪间。研究图籍,闲为著述,并以书画自怡。

前身是王谢长达创办的苏州振华女校

谢长达(1848—1934)&王季玉(1885—1967)先生往事:振兴苏州女学,与振华的不解之缘

谢长达一生致力于教育事业,发起成立苏州放足会、女子公益团等,最为人所称道的莫过于创办了振华女校。

1905年,她与友人陈星昭、蒋振懦等人捐募1000余元开办费,租屋于严衙前东小桥畔,创办女子小学,取名“振华女校”。著名教育家陶行知先生曾评价说:“振华是数一数二的学校,是振兴女子教育最早的先锋。”

1917年,谢长达因年事已高,将校长一职交由刚从美国学成归来的三女儿王季玉担任。为继承母志,王季玉婉辞各大学之聘,致力于办女子学校。当时的振华女校,仅有小学与少数几位老师,她各方奔走,筹集经费,聘请教师。后因学生增多,学校规模渐大,由王季玉迁至带城桥下塘之旧织造府(今十中校址)。

杨绛先生曾回忆,季玉先生上课时,很严肃,自己执教生物、英语,有病也不离开讲台,对待差生则利用课外时间耐心补课。不过每当到了吃饭、课间休息时,她就笑眯眯了。学生可以跟她开玩笑,“打成一片”。

“学校应该为学生的发展服务,既要让学生具备升学的学力,让更多的女学生进入大学,接受高等教育,还要让无财力或学力进大学的学生具备服务社会的技能。”季玉先生就在这样的思想下前行着。

作为后人,我们对先生当年的胸怀和志趣唯有揣度而已。但是我们可以肯定的是,当初先生留洋归国时,若是只一心做她的学问,江南女子的历史也许会重新改写吧。

罗振玉(1866—1940)先生往事:治校“高手”

名闻遐迩的苏州中学为江苏巡抚端忠敏于1904年始建,当时叫江苏师范学堂。学校的第一任监督则是著名学者罗振玉。罗振玉和端忠敏是老朋友,端忠敏一调任江苏,就聘刚从日本考察教务回来的罗振玉为江苏教育顾问,并委以江苏师范学堂监督之职。

罗振玉任职时,江苏师范学堂已颇具规模,设有讲习科、速成科、体操专修科等,还有附属小学。如何办好这所学校,罗振玉强调要抓好管理。他办事雷厉风行,说干就干,治校严格,为学校制订了许多规章制度。

他每天到堂督课,到寝室观察学生行检;课余时分班接见学生,戒以品行,使学生培养师表情操。由于他督责严格,身体力行,学校教师勤职,学生攻苦励学,蔚为良好风尚。当时省里来苏州视察学校,对罗振玉治校褒奖有加。

他还十分重视校舍环境的建设。为了美化环境,他在荷花池旁构筑一小榭,并捐赠经史书籍于其中,令学生阅览。在院内种植各种花木,宿舍前种桃柳,池中种莲花,为学校创造了一个水清、树碧、花香的优美环境。

罗振玉离校后,就再没到过苏州。但他对师范学堂一直怀有深深的情怀。晚年,他在《集蓼编》里曾回忆学校的一草一木,“念之喟然生叹!”

民国的课堂文化各具味道

蔡元培(1868—1940)先生往事:一生都在辞职中,坚持走教育救国之路

20世纪前期,中国知识界有位德高望重、领袖群伦的人物。他的外表看上去沉静如水,却着实引领了一代风气,影响及于思想、学术乃至政治领域。林语堂评论说:“论著作,北大很多教授比他多,论启发中国新文化的功劳,他比任何人大。”他就是蔡元培先生。蔡先生一生“亦学亦政”,走的都是教育救国的道路。

蔡先生一生的处事原则:大事以方,小事以圆。他为人谦虚,很愿意学习。他倡导教育革新,提出废止忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的封建教育宗旨。

今天的北大人依旧尊称他为永远的校长。蔡元培一生“威武不能屈、贫贱不能移、富贵不能淫”,尽管他自己也说“性近于学术而不宜于政治”,甚至“畏涉政事”,但在涉及个人信仰、价值、操守方面,他毫不妥协,从未懈怠,在个人理想与社会现实无法调和时,辞职成了他的利器。蔡元培的一生,几乎都在辞职中。因为他不喜欢同流合污,是个言行合一的人。

在蔡元培坚持理想,数度辞职时,他和全家数年所坚守的清苦生活,无人能及,个人所面临的谗言误解威胁迫害,也无人能及。

蔡先生对于中国教育制度的贡献,还在于他主张的普及女子教育,意义更不一般。鼎力支持振华,就是他追求中国女子教育理想最好的佐证。1936年蔡元培在振华校庆三十周年大会上演讲,他说:“习惯之改革非甚难,而最要之关键,全在教育。现今教育制度,小学与大学,均已男女同校,不成问题,唯中学尚守男女分校之习,必使女子中学之数量,与男子中学相等,始可以渐达男女平等之理想。鄙人所以对于振华女学之渐廓张,不胜感幸者也。”

胡适(1891—1962)先生往事:给苏州教师的两次讲演

胡适曾在1921年给苏州的小学教师作过一次演讲,时间是7月30日。那年胡适31岁,仍在北京大学任教。胡适在日记中又写道:“7月30日早八时,讲演《小学教师的修养》。九时半,讲演《实验主义》。”讲演完毕后,与一师附属小学教员江卓群等谈小学国语文教材的问题。胡适认为他们编的一部新的小学国语文的教本注意“儿童文学”一方面,前四年的选择“甚好”,后三年增入古文,选的材料“颇不尽当”。胡适答应给他们即将脱稿付印的新教本写序。饭后,胡适参观了一师附属小学的“夏期实施示教班”。

1928年秋,37岁的胡适应邀到苏州女子师范讲学。抵达苏州的第二天,他受同乡、苏州中学校长汪懋祖邀请到苏州中学演讲。汪懋祖特地安排国文教师钱穆和胡适同坐于主席台。

此前,友人曾告诉胡适去苏州“莫忘一见苏州中学之钱某”。于是,两人礼节性地握一握手,并互致问候。刚坐定,钱穆便问道:“适之先生,《史记•六国年表》我遍寻遍询不得,您知道它吗?”

如此偏僻的史料,让胡适一下愣在了那里,他认定钱穆是有意让自己难堪。原本都很期待的一场聚会,就因为钱穆劈头一句话,令胡适大为恼火。

午宴后,主人挽留胡适在苏州逗留一晚,遭婉言谢绝,胡说:“实在抱歉,我没有带剃须刀,这一晚会让我十分难受。”大家在拙政园闲游和漫谈一个多小时,胡适坚持要走,但还是给钱穆留下了自己在上海的住址。

苏州中学内的“尊经阁”为紫阳书院旧址

叶圣陶(1894—1988)先生往事:从甪直开始他的教育生涯和文学创作

1917年,叶圣陶先生到甪直镇的吴县县立第五高等小学(现甪直叶圣陶实验小学)任教,与志同道合的同事们一起进行教育改革,并开始他的文学创作。

在叶老的德育思想中,育人为本贯通整体。他对教材、课程、教学方法等进行大胆革新;他施行新教育,带领学生自编教材,办博览室,开辟“生生农场”;他积极探索符合当时国情的教育教学规律……

顾颉刚先生和叶圣陶先生是同窗好友,曾谈及叶圣陶到甪直后实施自己的教育改革:“他在这几年里,常常很快乐地说他们学校的改革情形。他每天所到的地方,只有家庭和学校,而这两处都充满了爱的精神,把他浸润在爱的空气里。于是,他把民国四年以前的悲观都丢掉了。”

叶圣陶先生从事教育工作的年代,正值我国教育新旧转变阶段,他深入教育和学生实际,不断进行研究探索和改革实验,形成了一些符合我国教育实际的教育观点。比如:他指出教学不是把知识交给学生,而是把学习方法教给学生,教是为了达到不需要教;他还一贯主张学生不仅要学习书本上的知识,读“有字人书”,更重要的是学习社会,读自然、社会、人生这浩如烟海、无边无际的“无字天书”。

先生在甪直期间,不仅关心学生,潜心教育,还从事教育革新和文学创作,传播新文化新思想。今年是叶圣陶到甪直执教100周年的日子,前不久,举办了《叶圣陶甪直文集》首发式,全面反映了叶老在甪直进行教育改革和文学创作的珍贵历程。