持续氧灌注下负压封闭引流治疗外伤性坏死性肌筋膜炎(附8例报告)

2017-09-12赵庭波周方园易成腊白祥军

赵庭波,许 勇,周方园,易成腊,白祥军

·经验交流·

持续氧灌注下负压封闭引流治疗外伤性坏死性肌筋膜炎(附8例报告)

Treatment of traumatic necrotizing fasciitis by vacuum sealing drainage combined with continuous oxygen perfusion: a report of 8 cases

赵庭波,许 勇,周方园,易成腊,白祥军

对8例外伤性坏死性筋膜炎患者进行早期清创、持续纯氧灌注下负压封闭引流(vacuum sealing drainage,VSD),经过2~3次治疗后,感染被有效控制,创面组织无坏死,肉芽新鲜红润,周边皮肤潜行性腔隙被新鲜肉芽填充,经过二期植皮后,8例均治愈出院。持续氧灌注下负压封闭引流治疗外伤性坏死性肌筋膜炎能延缓并阻止坏死范围扩大,避免患者多次换药的痛苦,纯氧灌注可抑制厌氧菌生长,促进伤口愈合,减少截肢率,降低死亡率。

肌筋膜炎;负压封闭引流;氧灌注;厌氧菌

外伤性坏死性筋膜炎是创伤后继发皮下组织和筋膜广泛性坏死的感染性疾病,多由溶血性链球菌和厌氧菌混合感染引起,具有发病急、进展快等特点,如误诊或处理不及时会造成严重的后果,甚至中毒死亡[1]。早期清创及应用抗生素是影响治疗效果的重要因素。由于存在厌氧菌感染,能否应用负压封闭引流(VSD)治疗一直存在争议。虽然VSD有利于伤口的护理和肉芽组织的形成,但其同时也提供了有利于厌氧菌繁殖的局部缺氧环境[2]。提高组织氧分压和白细胞杀伤能力,减轻组织水肿,刺激成纤维细胞增生、胶原形成,可促进早期伤口愈合和降低死亡率[3]。鉴于此,仙桃市第一人民医院骨科自2014年2月-2017年2月对8例外伤性坏死性筋膜炎患者进行早期清创、持续纯氧灌注下负压封闭引流,取得了良好的临床疗效,现报告如下。

临床资料

1 一般资料 自2014年2月-2017年2月仙桃市第一人民医院骨科共收治8例外伤性坏死性筋膜炎患者,均为男性;年龄23~58岁,平均36.4岁。8例开放性创伤患者均在外院清创治疗后,因病灶迅速扩大并伴有全身症状前来就诊。8例从受伤到转院就诊时间3~6d,平均4.5d。病变部位:2例发生于大腿,4例发生在小腿和足部,2例发生于腹壁、腰背及会阴部。病变范围:2%~18%总体表面积。合并疾病:2例合并骨盆骨折,2例合并左侧胫腓骨骨折,1例合并II型糖尿病。临床表现:患者入院时均伴有寒战高热症状,其中1例出现中毒性休克症状。坏死皮肤局部多为边缘不清暗灰色斑,伴皮温降低,病灶边缘皮肤不同程度坏死,伴有感觉异常;3例伴血性水疱,2例病变周围可触及捻发音,全部患者一经高度怀疑气性坏疽即进行隔离。实验室结果示:白细胞计数均>12×199/L(12.1~19.6×199/L),均伴有不同程度肝肾功能损害(谷丙转氨酶78~106U/L 、总胆红素32~44μmol/L,血肌酐116~172mmol/L 、尿素氮11.3~19.2mmol/L)及贫血和低蛋白血症(血红蛋白60~80g/L,白蛋白22~28g/L)。术中可见皮肤小动脉、静脉、暗黑色栓坏死及深层皮下组织及部分深筋膜坏死,伴有恶臭。手指试验阳性[4],所有患者均符合坏死性肌筋膜炎诊断标准[5]。患者创口分泌物细菌培养结果主要为溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、屎肠球菌和大肠埃希茵等多种细菌混合感染。

2 治疗方法

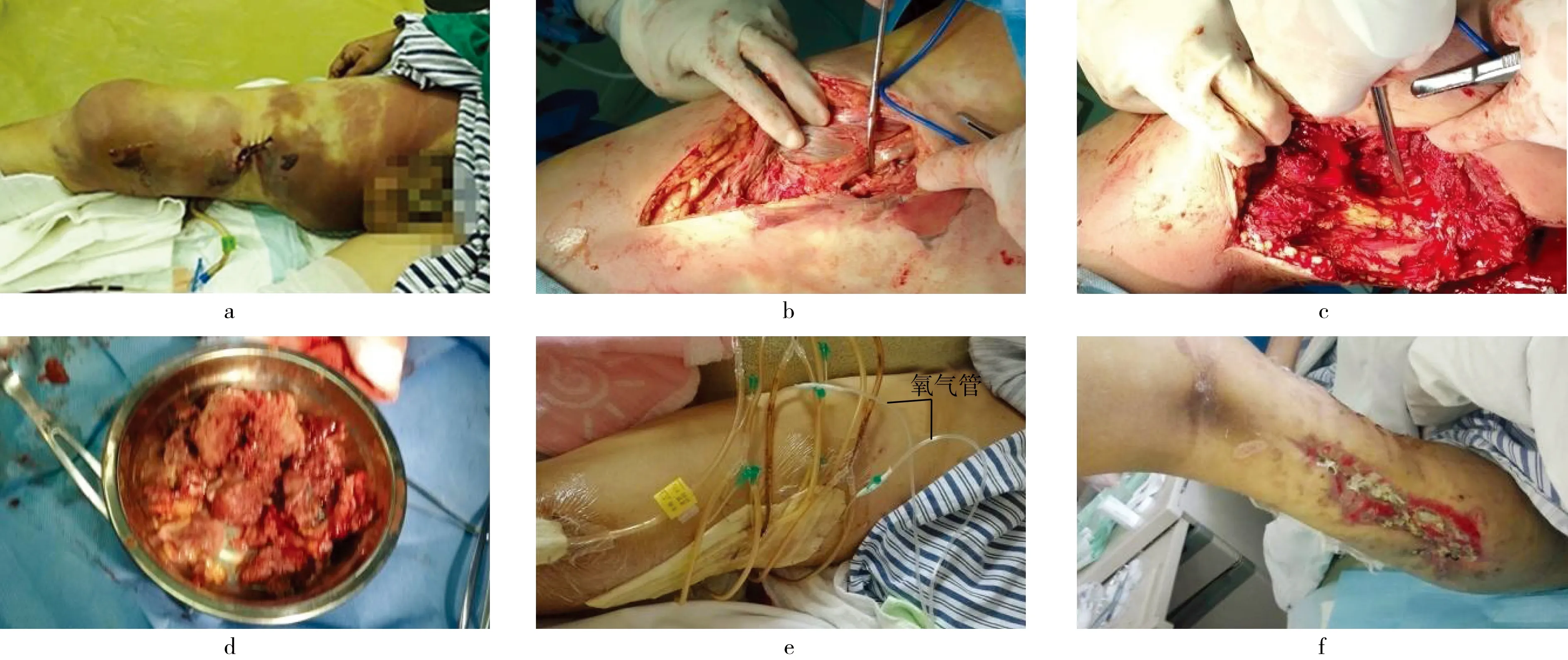

2.1 局部治疗 8例均早期急诊下行“坏死皮肤及皮下组织清除+持续氧灌注下负压封闭引流术”,术中切除坏死皮肤、皮下脂肪层及部分坏死深筋膜,并取组织和脓液进行细菌培养。清创后创面依次给予以下处理:大量过氧化氢冲洗浸泡10min,生理盐水冲洗,0.5%活力碘继续浸泡10min,生理盐水冲洗。随后,将VSD(武汉维斯第医用科技有限公司)多孔隙白色医用海绵填充于患处全部腔隙内,同时远离吸引管处放置4~5根多孔导管于裸露的肌间隙或撕脱的正常皮肤皮下,用医用贴膜将创面及导管粘紧密闭。其中VSD引流管接负压吸引装置(吸出管),多孔导管(供氧管)接氧气供氧,每日自多孔导管以5L/min的纯氧持续导入创面及深层,24h持续负压吸引。3~5d再次清创及更换VSD敷料,直到创面新鲜行皮片移植术。典型病例见图1。

2.2 一般治疗 因患者伴有高热、腹胀、纳差,查血提示肝肾功能异常、糖代谢异常,严重低蛋白血症,低钠血症,加之大量组织坏死液化,创伤面积大,渗出液较多,故加强全身营养,补充电解质、维持酸碱平衡,必要时输血、输注人血白蛋白。

2.3 抗生素的应用 坏死性筋膜炎一般是由厌氧茵和需氧菌多种细菌的混合感染导致的,单一抗生素治疗往往无效,因此抗生素使用要遵循早期、足量、联合用药的原则。针对混合感染细菌,先选用联合青霉素、第三代头孢菌素和甲硝唑进行经验性治疗,再根据药敏试验选择敏感抗生素。

图1 患者男性,36岁,因“右大腿创伤清创缝合后出现红肿热痛伴周围皮肤发黑2d”入院。a.右大腿肿胀,内侧及背侧伤口周围发黑,缝合处脓性液体流出,按之塌陷,伴有握雪感;右侧大腿广泛的皮肤暗红色斑,边界不清,伴有散在血泡,皮温低。b.术中探查见右大腿前内侧皮下脂肪和深浅筋膜肿胀、坏死, 伴有脓性渗出物。c.大腿后侧创面行扩大清创,发现大量皮下组织及筋膜坏死。d.切除坏死组织。e.持续氧灌注下负压封闭引流治疗,以5L/min的纯氧持续导入创面及深层,持续负压吸引。f.入院后42d创面愈合出院

3 结果 本组8例根据术前和术中细菌培养结果共检出19株细菌。细菌培养阴性的患者1例,其余7例均为2种以上细菌培养阳性的患者。细菌种类:大肠埃希菌6株(31.5%);溶血性链球菌5株(26.3%);屎肠球菌5株(26.3%);耐甲氧西林(MRSA阳性)金黄色葡萄球菌3株(15.8%),术中培养结果与术前均一致。先选用第三代头孢菌素和甲硝唑进行经验性治疗,根据上述培养结果分别选用1种敏感抗生素进行全身抗感染治疗,MRSA阳性的患者所使用抗生素为万古霉素,培养为阴性的患者选择三代头孢菌素和甲硝唑全身用药。本组8例经过平均2.8次(2~3次)持续纯氧灌注+VSD,术后创面无明显坏死,肉芽新鲜红润,无脓性分泌物,创面周边皮肤潜行性腔隙肉芽填充,感染被有效控制,全身情况均得到明显改善。在皮肤缺损处经二期植皮后,8例均痊愈出院。8例平均住院43d(28~62d),3个月后随访无1例复发,均可从事日常体力劳动。

讨 论

外伤性坏死性筋膜炎是一种少见的疾病,具有发病急、进展迅速、早期诊断困难等特点,死亡率高达26.6%[6]。本组8例均为开放性创伤,感染迅速扩散,可能由于病灶周围潜在腔隙的坏死组织不易被暴露,为彻底清创带来困难,也为厌氧菌提供了存活繁殖所需的低氧环境。加上该疾病常由需氧和厌氧菌混合感染,需氧菌消耗氧气又为厌氧菌提供了无氧环境。坏死性筋膜炎治疗关键是早期充分暴露,彻底清创。传统的治疗方法为切开引流、碘伏纱布填塞,但是间隙内坏死物质和渗液难以及时引流出,导致感染反复甚至扩散,加上传统方法需多次广泛的清创,不仅会给患者带来较大的痛苦,而且也因渗出较多,换药护理不便,给愈合带来了很大困难,甚至导致肢体功能障碍。

利用VSD负压吸引装置引流坏死液操作简单,还能避免多次换药的痛苦,但是单纯运用此项技术又会使创口变成密闭的低氧环境,为厌氧茵的繁殖创造条件。而采用VSD联合持续氧灌注治疗坏死性筋膜炎则弥补了上述的不足,通过持续氧灌注使得氧气能弥散到肉眼不易观察到的坏死筋膜间隙处,利用医用贴膜密闭,升高局部组织的氧含量,弥补单纯VSD的不足,从而破坏厌氧菌的繁殖环境。

持续氧灌注下负压封闭引流治疗外伤性坏死性筋膜炎的作用机制:(1)富氧环境的抗菌机制。伤口内厌氧菌缺乏细胞色素和细胞色素氧化酶,在富氧条件下,细菌不能通过有氧代谢获得能量,致使其生长受到抑制;伤口内厌氧菌缺乏过氧化氢酶和过氧化物酶,不能处理代谢过程中产生的过氧化氢,从而发生代谢障碍;白细胞抗菌作用依赖于过氧化物、超氧化物以及由分子氧衍生的其他还原氧,局部高氧分压使由分子氧衍生的还原氧增高,增强杀菌功能;吞噬细胞在氧充足状态中对许多需氧菌的杀伤作用增强[7]。(2)负压及富氧环境对组织的保护作用。负压及富氧环境下均可使微血管扩张,局部血液循环加快,改善缺血低氧状态的组织血供,促进毛细血管再生及侧支循环建立;富氧环境下白细胞与血管内皮细胞黏附作用减弱,从而减少白细胞,尤其是活化的白细胞,对血管内细胞的刺激和损伤作用;富氧环境下白细胞和血小板的激活减少,从而减少因细胞聚集黏附导致的微循环栓塞;富氧可加快血管内皮细胞增殖,加快毛细血管向创面延伸,促进巨噬细胞浸润,有利于病灶的清除;富氧使成纤维细胞对氧的利用率增加,促进血管内皮细胞和基底膜周边细胞的修复,加速成纤维细胞增生,胶原蛋白合成释放,促进肉芽及上皮生长,加快伤口愈合[8-9]。(3)VSD的作用机制。VSD技术使创面处形成负压环境,将彻底氧化分解的坏死组织及脓性分泌物通过VSD及时引流,可极大地降低毒素的吸收,减轻毒血症发生的程度,减少细菌向组织内侵袭的机会,减少炎症介质和乳酸,减轻组织水肿,改善创面微循环,促进肉芽组织增生[10]。

综上所述,持续氧灌注下负压封闭引流治疗外伤性坏死性肌筋膜炎,通过持续的富氧环境抑制厌氧菌生长、促进伤口愈合,通畅引流,延缓并阻止坏死范围扩大,同时减少了患者多次清创换药的痛苦,能够切实减少截肢率、降低死亡率,值得临床上进一步推广。

[1] 吴阶平,裘法祖. 黄家驷外科学[M].北京:人民卫生出版社,2000.

[2] 杨帆,胡耑,白祥军,等.负压封闭引流对兔创面氧分压及愈合的影响[J].中华急诊医学杂志,2011,20(9):940-944.

[3] Bonomo S,Davidson J,Yu Y,et al.Hyperbaric oxygen as a signal transducer: upregulation of platelet derived growth factor-beta receptor in the presence of HBO2 and PDGF[J].Undersea Hyperb Med,1998,25(4):211-216.

[4] Wong CH,Wang YS.The diagnosis of necrotizing fasciitis[J].Curr Opin Infect Dis,2006,18(2):101-106.

[5] Fisher JR,Conway MJ,Takeshita RT,et al.Necrotizing fasciitis.Importance of roentgenographic studies for soft-tissue gas[J].JAMA,1979,241(8):803-806.

[6] Sarani B,Strong M,Pascual J,et al. Necrotizing fasciitis: current concepts and review of the literature[J].J Am College Surg,2009,208(2):279.

[7] 赵英华,赵春红,王萍,等.浅谈高压氧治疗气性坏疽的机理[J].中外医疗,2009,28(28):176.

[8] 刘春和,杨照彦,杨连荣.急性坏死性筋膜炎的高压氧治疗[J].中华物理医学与康复杂志,2000,22(4):225.

[9] 王英琪,张建华,刘春和,等.急性坏死性筋膜炎高压氧治疗26例分析[J].中国误诊学杂志,2006,6(11):2185-2186.

[10] 张玉辉,厚兆军.多切口减压+VSD持续负压吸引治疗急性坏死性筋膜炎的临床技术[J].世界最新医学信息文摘(电子期刊),2015,(58):72.

(本文编辑:秦 楠)

1009-4237(2017)08-0625-03

433000 湖北,仙桃市第一人民医院骨科(赵庭波,许勇);430030 武汉,华中科技大学同济医学院附属同济医院创伤外科(周方园,易成腊,白祥军)

易成腊,E-mail:chenglayi@163.com

R473.6

B

10.3969/j.issn.1009-4237.2017.08.020

2017-03-07;

2017-06-30)