农村劳动力流动与中国减贫的理论机制分析

2017-09-09蔡艳

蔡艳

摘要:文章将农村劳动力流动、区域发展差异与中国农村减贫联系起来,构造出一个农村劳动力流动与中国减贫的简单分析框架,随着我国减贫过程中贫困状况的变化,农村劳动力转移就业的减贫方式应以创造贫困地区农村剩余劳动力的就业机会为主,重点提升贫困家庭的人力资源禀赋。

关键词:减贫;劳动力流动;人力资本

一、引言

改革开放以来,中国扶贫开发政策已走过30多年历程,按世界银行1美元/天的贫困标准,我国贫困人口减少了约4.1亿,按2美元/天计算,则减少了3亿,中国脱贫人口数占发展中国家脱贫总人数的近75%,取得如此举世瞩目成就的重要因素就是我国科学合理的扶贫方式。我国的贫困群体主要集中在农村,通过农村富余劳动力转移就业,促进农民增收,是农村减贫的一大亮点。劳动力流动既改善了农村家庭绝对收入状况,又降低了陷入贫困的相对概率。那么,在理解农村劳动力转移就业促进农村减贫的问题上,探讨农村劳动力流动与我国减贫两者之间的影响机理具有一定的理论意义。

二、劳动力流动、区域发展差异与中国贫困

农村劳动力流动是人口再分布的重要影响因素,是现代经济社会的普遍现象,促进了资源的优化组合,实现人力资本的增值。改革开放之前,我国人口迁移主要是受到中央和各级政府制定的人口迁移政策的控制,国家实行优先发展重工业战略,对人口流动进行了严格控制,20世纪60~70年代的城市青年“三下乡”,大量城市青年下放到农村,大量人口由经济相对发达地区转移到经济相对较落后的中西部山区,这是一种与新古典经济学恰好相反的迁移模式。在20世纪80年代中期以后,随着经济改革与人口流动政策的松动,我国人口流动性才逐渐增加,人口迁移规模才不断扩大。众多国内外研究结果表明,人口迁移的变化在区域经济发展过程中起到重要作用。在新古典经济模型(如刘易斯的:二元经济模型)中,传统农业部门和现代工业部门之间巨大工资差异将推动劳动力由工资较低的落后地区向工资较高的发达地区流动,但由于资本具有边际收益递减趋势,资本将呈现出与劳动力相反的流动方向,即区域间的劳动——资本比率会逐渐趋同,最终导致经济增长水平收敛(Solow(1956);Barro and Sala-i-Martin(1995);我国学者林毅夫(1998)、李实(1999)、姚枝仲(2003)、王小鲁等(2004)等也研究表明劳动力流动将有效缩小区域、城乡间经济发展差距。

然而,我国贫困状况的变化是伴随着区域经济发展差距的拉大的。如李实(2014)认为中国在1985~1999年期间贫困率下降的同时,贫困人口与非贫困人口的收入差距的增大的,而且收入差距的增大给反贫困带来了更多的挑战;在Martin Ravallion和陈少华(2007)看来,在中国减贫的过程中,比起城镇,中国农村的相对收入差距拉大的速度更快以及绝对收入差距也更大,且农村经济增长有利于缩小城乡差距,城镇经济发展则扩大差距。那么在贫困地区与非贫困地区差距越来越大的背景下,其中中国的减贫的一大重点也是难点便是缩小区域差距,尤其是在一国的农业经济发展对国家经济增长的贡献不显著的时候,纯粹的经济增长的福利就很难“涓流“到穷人。因此国家和政府制定一系列有助于贫困群体的减贫战略和政策措施是非常有必要的。

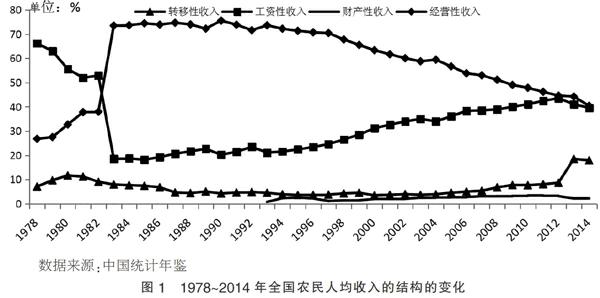

三、劳动力流动与农村家庭减贫

从我国农村劳动力流动对农村家庭劳动力结构的关系来看,作为一个人口众多的农业大国,特别是在发展初期,我国具有巨大的人口红利,庞大的农村剩余劳动力成为了促进现代经济发展和城镇化进程的主要推力。这样,富余的劳动力供給和现代经济体的相对稀缺,会导致农村剩余劳动力从农业就业转向非农就业时的较强竞争性,优胜劣汰,最终是农村家庭中的有效劳动力流出。即使到现在,我国每年大量外出务工的农民基本上都是家庭中主要的有效劳动力资源。从贫困家庭脱贫的角度讲,如果家庭中有外出务工的劳动力,而且还是相对最有能力的成员,那么对于这个贫困家庭的脱贫就与劳动力转移关系密切了。农民人均纯收入中工资性收入的比重自1983年以来一直上升,甚至在2014年几乎与经营性收入持平(见图1)。另一方面,从全国减贫的角度看,农村(特别是贫困地区)劳动力转移的减贫影响会更大,也会为我国相关的扶贫战略和政策的制定和实施提供重要的信号。这里主要是因为农村劳动力流动会改变中国的经济结构,进而影响中国的经济增长。近乎所有的中国减贫研究都认为,经济增长是中国减贫的主要贡献,或者说“长期可持续的、包容性的经济增长是推动发展中国家减少贫困并缩小与发达国家收入差距的驱动力”。

因此,我们假定扶贫战略和政策是经济发展的一种结果,促使它产生的主要因素是经济因素,并且这些因素是内生性的。由于贫困家庭的物质资本、人力资本的稀缺是影响我国贫困地区发展(也是影响贫困地区扶贫成效的)最主要因素,因此这里的经济因素主要是指物质资本(家庭可支配收入)、人力资本(有效劳动力)和自然资源(地理位置)组成的要素禀赋结构,如此,我们可以从以下四个角度分析作为经济结构变化内生机制的劳动力流动对农村家庭减贫缓贫的影响。

第一,受中国传统家庭观念的影响,农村劳动力外出务工的决定通常不是个人决策行为,而是从整个家庭角度来权衡家庭收益与风险,作出家庭资源配置的最优化的家庭决策结果,即建立在家庭全体成员福利最大化的前提下,家庭决策是否外出务工及由谁外出务工。

第二,家庭资源禀赋是影响农村劳动力流动的主要因素之一。根据内生经济增长模型,把技术看作是内生变量,表明在发达地区具有高端的人力资本、先进的技术,其经济必然迅速增长,而欠发达地区则表现为经济萧条,地区经济增长也将呈现发散趋势。我们知道,人力资本和先进的技术往往是相辅相成的,有较高能力的劳动力能丰富先进的技术,反过来,先进的技术通常也需要有一定知识储备或技能的劳动力才能得以最大程度发挥利用。而贫困人口往往更加缺乏实现流动所需要的人力资本。据中山大学2015年12月发布的“中国劳动力动态调查”蓝皮书显示,城镇非流动劳动力的教育水平最高,“农转非”劳动力次之,农村外出务工劳动力再次之,农村常住人口的教育水平最低,可见不同群体的教育水平有显著差异。因此选择家庭人力资本作为最主要的家庭资源禀赋。endprint

第三,自然资源也是农村劳动力外出务工的重要因素。由保罗·克鲁格曼(Krugman)等人在20世纪90年代创立的新经济地理理论(也叫NEG理论)是将经济发展与空间因素结合起来研究的一门经济学,它关于人口、就业、财富的空间分布的其中一个分析角度是,从自然角度,认为自然资源(例如气候、资源、能源等因素)和交通类基础设施的分布不平衡导致了经济发展的不平衡。

第四,制度和劳动力质量方面的因素对农村劳动力转移的阻碍。制度方面如养老、医疗制度的城乡差别、户籍制度导致的住房和子女就学问题。相对于城镇,农村劳动力自身素质的因素,如农村劳动力文化素质和劳动技能较低。

四、总结

基于以上分析,结合我国贫困地区的分布,可以初步得出,农村劳动力转移到城镇非农就业,改善了农村家庭的收入结构,增加了收入来源,对家庭脱贫产生直接影响;随着城市生活成本的不断提升,原有劳动技能的流动人口转移就业给家庭收入带来的边际增量递减,对贫困家庭脱贫贡献有限;在我国经济发展方式的转变、产业结构调整的背景下,城镇就业对劳动力的综合素质有越来越高的要求,而贫困地区人力资本的相对劣势使得人力资本投资顺应而生;贫困地区人力资本投资重在质量的提升,而非数量的增加;优质的人力资本在配置各方面资源和获得自身生存发展上均有绝对优势,并且能削弱甚至杜绝贫困脆弱性,避免返贫现象的出现。因此,结合我国的减贫历程,在农村劳动力流动视角下,制定扶贫战略和政策上需考虑以下几点。

1. 创造贫困地区农村剩余劳动力的就业机会,增加其收入来源。提倡市场经济的基础性作用,推动农村经济的发展 农村产业发展,鼓励乡镇企业、龙头企业的发展,提高减贫拉动效应 提供各种扶贫产业的政策优惠措施 保证资金的供给 农村农业金融服务水平提升。

2. 提升贫困家庭的人力资源禀赋。控制人口增长,家庭有效劳动力下降,提高劳动生产率,人力资本投资。投资当代劳动力,农民职业教育、成人教育,农民工培训,科学技术的普及;投资下一代劳动力普及初等教育,提倡中高等教育,教育成本的凸顯,当前家庭致贫的可能性增加 教育帮扶,阶梯式免学杂费、各种奖助学金;促进传统观念向现代先进、科学的思想转变,精神文化建设,广播影视服务水平的提升;贫困地区人力资本的保障,健康保障,卫生、医疗服务水平提升,减少因病致贫。

3. 优化贫困家庭人力资源的有效配置。转移就业容纳有限,提升当地农业发展水平,改善基本生产生活条件,农田水利、“三通”等基础设施建设,以工代赈促增收。

4. 改善贫困地区生存环境,增强可持续发展能力。生态建设,退耕还林、移民搬迁。

5. 贫困人口中弱势群体以及各种突发意外致贫的家庭的基本生活保障问题,救灾救济等。

参考文献:

[1]樊士德,江克忠.中国农村家庭劳动力流动的减贫效应研究——基于CFPS数据的微观证据[J].中国人口科学,2016(05).

[2]Robert, M. Solow. A Contribution to the Theory of Economic Growth [J]. Quarterly Journal of Economics, 1956(01).

[3]Barro, R. J., Sala-i-Martin, X., Blanchard, O. J., and Hall R. E. Convergence Across States and Regions”[J]. Brooks Papers on Economic Activity, 1991(01).

[4]林毅夫,蔡昉,李周.中国经济转型时期的地区差距分析[J].经济研究,1998(06).

[5]李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(02).

[6]姚枝仲,周素芳.劳动力流动与地区差距[J].世界经济,2003(04).

[7]王小鲁,樊纲.中国地区差距的变动趋势和影响因素[J].经济研究,2004(01).

[8]Shi Li. Poverty Reduction and Effects of Pro-poor policies in Rural China[J]. China & World Economy. 2014(02).

[9]Martin Ravallion , shaohua Chen. Chinas(uneven) Progress against Poverty [J]. Journal of Development Economics. 2007(01).

(作者单位:贵州大学经济学院)endprint