德厚水库引水隧洞塔式进水口分层取水设计

2017-09-08冉海林杨必娴

冉海林+杨必娴

摘 要:文章以德厚水库为例,其为大(2)型水利工程,溢洪道设计的合理与否直接关系到水库的安全。通过水工模型试验对溢洪道设计方案的合理性进行评价,并根据试验发现的问题,对溢洪道引渠段左侧导墙、陡坡泄槽段及消力池体型进行优化,优化设计后溢洪道布置及体型合理,泄流能力满足要求,水流流态平稳,消能效果理想。

关键词:德厚水库;溢洪道设计;水工模型试验;体型优化

1.工程概况

德厚水库工程位于云南省文山州文山市德厚镇,洪水标准按100年一遇(P=1%)洪水设计,5000年一遇(P=0.02%)洪水校核,泄水建筑物消能防冲设计洪水标准按50年一遇(P=2%)洪水设计。水库泄洪任务由溢洪道和泄洪隧洞承担,当遇重现期小于等于20年(P≤5%)的洪水时,泄洪任务由溢洪道单独完成;当遇重现期大于20年(P>5%)的洪水时,泄洪任务由溢洪道和泄洪隧洞共同承担。

2.溢洪道设计方案

(1)进口引渠段(溢0-065.54m~溢0+000m):为不等宽平底明渠,底板高程1373.0m,底坡i=0。其中,溢0- 0 65.54m~溢0- 02 8.016m段过水断面为梯形,边坡坡比为1: 0. 5,边墙设置为下潜式,墙顶高程13 81. 0 m~13 74 . 0 m;溢0-028.016m~溢0-018.5m段为渐变段;溢0-018.5m~0+000m段过水断面为矩形,墙顶水平,高程为1381.0m。

(2)控制段(溢0+000m~溢0+018m):为无坎平底宽顶堰,堰净宽6m,堰顶高程1373.0m,低于正常蓄水位4.5m。控制段设一道平板检修闸门及一道弧形工作闸门。

(3)泄槽段(溢0+018.0m~溢0+328.1m):过水断面均为矩形,全长310.1m,由泄槽Ⅰ段、抛物线Ⅰ段、泄槽Ⅱ段、抛物线Ⅱ段及泄槽Ⅲ段组成:

(4)消力池段(溢0+328.1m~溢0+365.6m):根据地形、地质条件,溢洪道采用下挖消力池底流消能方式。消力池长37.5m,池宽10m,池深3.2m,边墙高7.5m。

(5)护坦段(溢0+365.6m~溢0+373.1m):长7.5m,置于冲洪积砂卵砾石层上。

3.原方案水工模型试验成果及存在问题

为了验证溢洪道设计的合理性,进行了水工模型试验。模型试验依据重力相似准则,采用正态模型,几何比尺采用1:35。

3.1原方案试验成果

(1)泄流能力

水工模型试验成果表明:校核洪水位1380.27m工况下,溢洪道的泄流量为170.9m3/s,比设计泄流量偏小约3%。

(2)水流流态及流速

①溢洪道进口引渠段左侧导墙处形成跌水,对水流形成拥堵作用,对泄流量产生一定影響;

②泄槽段沿程水流平顺,水深、流速分布基本正常,泄槽段沿程边墙高度满足要求;

③校核工况下泄槽Ⅲ段(溢0+283.5m~溢0+323.5m)段流速较大(V=25 m/s~29m/s),水深较浅(h=1.15m~0.6m),空化数σ=0.21~0.24,均小于0.3,存在发生空蚀破坏的可能。

3.2原方案存在问题

①进口引渠段左侧导墙(溢0-018.5~溢0-057.5m)设计为下潜式,进口水流在左侧导墙处形成跌水,流态紊乱,对入渠水流产生拥堵作用,影响溢洪道的泄流能力。

②陡坡泄槽Ⅲ段存在发生空蚀破坏的可能,需增设掺气设施。

③力池体型设计不够合理,池内消能水体不足,消能效果不明显,不能较好满足设计消能要求。

4.溢洪道体型优化

4.1引渠段左侧导墙体型优化

为了使进流不形成跌落阻流,增加泄洪能力,将进口引渠段左侧下潜式导墙修改为半径R=10m的圆弧形导墙,墙顶水平,与控制段前引渠边墙同高,为1381.0m。圆弧导墙前不再设置导墙,开挖后与引渠底板高程同高,为1373.0m。

4.2泄槽段增设掺气设施

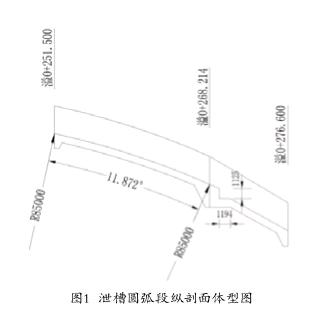

为防止陡坡泄槽Ⅲ段发生空蚀破坏,将原溢洪道底板抛物线Ⅱ段修改为半径R=85m的圆弧曲线,圆弧起点桩号为溢0+251.50m,底板高程为1349.614m,圆弧末端桩号为溢0+268.214m,末端以掺气跌坎(坎高1.125m)+平台(顺水流向宽1.194m)的掺气设施与泄槽Ⅲ段衔接。纵剖面体型见图1所示。

4.3消力池体型优化

由原设计方案模型试验可知,消力池主要问题在于体型尺寸不足,发生水跃溢出消力池的现象。通过布置研究,因受地形条件限制,消力池长度无加长条件。结合消力池所在河床下伏基岩下潜走势将原设计平底消力池调整为斜坡式消力池,消力池底板高程1311.689m~1307.5m,边墙高度7.31m~11.5m。调整后既保证了消力池全部基础座落于基岩上,同时又加大了池深,增加了水垫深度与消能水体,具有良好的消能效果。此外,结合消力池左侧边墙紧临德厚河的有利条件,在消力池前段左侧边墙留一缺口,缺口顶高程高于原河床2.5m,水库设计洪水及以上工况时泄洪隧洞下泄水流经缺口可进入消力池内,增强了水流紊动,消能效果理想。

5.设计优化后模型试验验证

5.1泄流能力

引渠段左侧导墙体型优化后,入渠水流平顺,未出现水流拥堵现象,泄洪能力满足调洪下泄流量要求并具有约3%的超泄能力。模型试验溢洪道泄洪水位~流量关系成果见表1。

5.2水流流态

进口引渠段左侧导墙体型优化后,泄流水面平顺,贴壁良好,进口引渠段水面跌落小,流态理想。陡坡泄槽段设置了掺气跌坎后,形成掺气空腔,圆弧段动水压力较小,前段压力不大,其后压力逐渐增加,各个工况下沿程均未出现负压,掺气保护作用效果明显。消力池内压力较大,流速较小,水流掺气明显,不会发生空蚀破坏。

在设计洪水工况(设计工况下泄流量与消能防冲工况下泄流量同为104m3/s)及日常局开运行工况下,消力池内水流流速不大且可见大量掺气,水跃形态良好,水流紊动强烈,消能效果理想。消力池体型优化后,不但满足了消能防冲工况下的消能要求,而且还大大改善了校核洪水工况下池内流态,消能效果明显,提高了消能率。

6.结语

(1)进口引渠导墙体型设计的合理与否,直接影响溢洪道的泄流能力。《溢洪道设计规范》(SL253-2000)中指出2倍堰前水深长度以远的导墙可设置为下潜式,建议设计人员在采用时,慎重选择导墙体型,确保水流入渠平顺,防止产生跌落阻流现象。

(2)在泄槽流速高、空化数小的陡坡段,宜设置掺气设施,通过试验,泄槽由缓变陡可采用与抛物线相近的圆弧曲线衔接,曲线末端设置跌坎+平台的掺气设施,该种掺气设施施工简单,掺气效果良好,可有效防止空蚀破坏。

(3)溢洪道消能工体型应充分结合其所处地形、地质及外部条件进行优化设计,可达到事半功倍的效果。

(4)经验公式计算结果与模型试验成果间存在一定差异,大型工程及水力条件较复杂的中型工程,水工模型试验验证是十分必要的。

(5)通过水工模型试验,对德厚水库溢洪道引渠段左侧导墙、陡坡泄槽段及消力池体型进行修改与优化。经优化设计后溢洪道布置合理,体型满足各工况泄流要求,在各典型工况下,溢洪道水流流态平稳,消能效果理想。

参考文献:

[1]符锋,冉海林,等.《云南省文山州德厚水库工程初步设计报告》[R].云南省水利水电勘测设计研究院,2015.

[2]沈焕荣.《云南省文山州德厚水库工程溢洪道及泄洪洞水工模型试验研究报告》[R].四川大学,2015.