私权体系下专利权范围界定的比较研究

——专利权解释的价值取向*

2017-09-07韦稼霖

韦稼霖

(国家知识产权局,北京100088)

私权体系下专利权范围界定的比较研究

——专利权解释的价值取向*

韦稼霖

(国家知识产权局,北京100088)

专利权范围的界定是专利制度的基础性问题,目前来看,关于专利权界定存在两种价值取向,一为追求权利的确定性,尊重权利的外在表现形式;一为追求发明的实质价值,尊重权利表象背后创新贡献。两种方向背道而驰,一个体现刚性,一个体现弹性,这种博弈使专利权范围界定的原则不甚清晰。本文尝试以体系化的眼光看待专利权界定的问题,通过私权体系视角下专利权与物权、债权、著作权以及商标权的比较分析,认为专利权界定应当更为尊重权利的外在表现形式,注重专利系统对稳定、安全、可预期性的价值需求,铸造创新的稳固根基。

专利权; 范围界定; 比较分析; 价值取向

由于价值层面的冲突,专利权界定方面学说层出不穷,原则也林林总总,至今司法界与学术界对于这个问题依然多有争论。价值判断与权利所处的体系具有密切联系,本文拟从知识产权法体系乃至私法体系的视角对专利权和其他私权进行对比分析,研究不同权利的共性和个性,探讨其对专利权范围界定价值取向的影响,以期探寻出有益结论。

一、民法体系下与物权及债权的比较分析

知识产权、专利权的私权身份如今已经毋庸质疑。吴汉东教授曾说过:“离开了民事权利体系,知识产权就会成为无源之水、无本之木,无法找到其应有的法律归属”。[1]因此,探讨知识产权,需要放到统一的私权体系之下。知识产权是人身权与财产权共生的复合权利,但就专利权而言,其财产权属性无疑更为突出。物权与债权是自罗马法时期就已存在的传统财产权类型,理论体系发展至今日已经细致而精密,就专利权与物权、债权进行对比分析,分析物权、债权的部分理论对于专利权界定的借鉴价值无疑具有重要意义。

(一)公示的核心-物权公示公信原则对专利权界定问题的启示

与专利权相比,物权具有明晰的权利边界。这是由于物权的权利客体是物,物是有体的,无论是所有权、用益物权或是担保物权,其客体均以动产或是不动产的有形方式存在,可以独立存在且被客观、清晰、毫无争议的感知。

专利权的客体是技术方案,是人们在科学知识形态领域所创造的精神产品,因此是无体的,这种权利边界的确定需要借助外在形式的表达,专利权客体的外在表现形式即是以语言为载体的权利要求。由于有了权利要求这一载体,专利权同样可以被感知,从而融入到经济社会活动之中。如黑格尔所言:“诸如精神技能、科学知识、艺术以及发明等,都可以成为契约的对象,而与买卖中所承认的物一视同仁”。[2]然而,正因为专利的无体性特征,专利权的界定充满不确定的风险。一是专利权外延由权利要求界定,权利要求由语言文字构成,语言本身就是主观意志的产物,不同主体对语言的解读必然使专利权存在权利范围的多种可能,以精准的数学公式计算专利权利外延从而一劳永逸只能是天方夜谭。二是不同于物权对于空间的有效分割,专利权作为无体权利存在交叉与重叠,这种交叉使权利配置被多种利益(在先创新与在后创新、创新者与公众等)驱动和撕扯,因此权利界限被动的存在弹性。三是专利权界定存在不同的程序阶段,授权、确权、侵权等程序的特性导致权利边界界定这一过程被程序性切割,面临权利被不同程序冲突性界定的风险。

公示公信原则是我国《物权法》所确立的原则,对于管控经济风险,保障交易安全具有重要作用。公示公信原则源于法律对稳定、安全价值的追求,体现在行政法上则是信赖利益保护原则,表现出对“由法律达成的安定”以及“关于法律本身的安定”的尊重。物权与专利权均为对世权,公示公信原则所体现的价值对专利权同样适用。物权中表现的对交易安全的维护,在专利权语境下体现的则是对创新获取的垄断控制力、公众可控的公共资源范围两者的稳定认知,不论是向创新付出或投资的合理回报预期,还是公众对公知技术运用的合理界限,均要求对公示信息的公信力的维护。

公示原则是指权利变动的事实需要通过一定的方法向社会公开,体现在动产所有权变动下,即为交付,体现在不动产所有权变动下,即为登记。公信原则是指对公示信息信赖利益的保护,不论是权利主体、客体还是内容。专利权是由公权力机关参与审查并授予的权利(行政许可抑或行政确认在所不问),专利授权文本中呈现的即为具有公信力的权利信息。只不过,专利权公示的核心与物权不同,由于物权客体的有形性、清晰性,物权公示的目的在于确定权利主体,明确权属,因此权利归属是物权公示的核心。而专利权公示的内容包括了主体客体等多方面内容。在这其中,授权文本中的权利要求书是经过审查程序锻造后的首次呈现,是公共审查资源的核心流向。通过权利要求的确定,授权文本的“精华”得以萃取抽离,混沌的“无体物”得以表现出权利载体,申请人与审查员的“博弈”得以达到平衡,私权与公共权益的界限得以明确划定,因此权利要求所界定的权利范围理应认为是专利权公示的核心内容。

因此,公示公信原则核心影响在于对物权权属的尊重,以及对专利权范围的尊重,亦即对权利范围信赖的不可破坏性、恒久性的尊重。欲实现这种尊重,需要满足两方面的需求。一是对权利要求解释弹性的限缩,明确规则而限制原则,维持权利范围的横向稳定,防止不同主体“仁者见仁,智者见智”,各执己见的情形泛滥。二是不同程序间解释规则的统一,维持权利范围的纵向稳定,防止程序性振荡形成体系性冲突和信赖利益的破坏。在此意义上,现行《专利审查指南》和最高法《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于功能性限定权利要求保护范围的确定采取截然不同的解释规则,即是对公示公信原则的直接违背。

(二)解释的原则-债权意思自治与专利权界定问题的比较

界定专利权范围必然面对权利要求的解释,债权界定,尤其表现在合同之债(为方便讨论,本文债权不涉及缔约过失、不当得利、无因管理、侵权行为之债)中,不论是基于口头、书面抑或行为而产生的合同关系,也往往涉及意思表示的解释问题。意思表示是发生私法上法律效果的基础,是合同之债产生的依据。如同权利要求一样,意思表示往往借助语言进行表达。“语言是理解行为得以推进的普遍媒介,渗透于人类交流的每一个环节”。[3]因此,意思表示的解释核心也是在于理解语言的意义。语言并非绝对理性之物,语言的模糊性、主观性、滞后性等问题导致语言在创设、传递上造成理解的多种可能,同时由于成本等因素的考虑,无论是意思表示的语言载体(口头允诺、合同文本等)或是权利要求均具有精简化的需求,“词不尽意”的现象更为突出。

意思表示的解释和权利要求的解释受到债权及专利权性质及其权利形成的内在逻辑的影响。债权是相对权,意思表示往往仅适用于特定情形下的特定当事人。而专利权是绝对权,权利要求所划定的权利界限具有对世效力,权利要求本身具有个别规范的意义,对于不特定的人而言是可以反复适用的,“相似情形作相同处理”的正义要求应当具有约束力,规范语言的用法应一以贯之。问题在于,意思表示的解释与权利要求的解释原则有巨大偏差,两者出发点和落脚点炯然不同。“意思表示是私人自治的实现手段,规范意义存在于私人意志,若能探知表意人意志之所在,解释即可告终结”。[3]

《德国民法典》第133条规定:解释意思表示,应探究真意,而不应拘泥于词句的字面含义。当然,意思表示的解释目标存在意思主义和表示主义之争,对于“表意人”和“受领人”有不同的侧重,其核心在于表意人内心真意和特定相对人信赖利益的权衡,但是内心真意在意思表示解释中仍然处于基础地位。

权利要求的解释鲜有对表意人内心真意的探求,即便权利要求书的形成由申请人的力量推动,申请人在申请书、请求书或意见陈述书中对权利要求书的表述施加大量影响,但申请人的表意行为往往不可成为意思表示(除非是满足授权条件下的自我权利限缩),不具有私法上的效果,也无法成为权利解释的基础。毫无疑问审查员在授权或确权程序中的表意行为亦不可称为意思表示。权利要求文本最终的呈现自然来自于审查员与申请人的“讨价还价”,但专利授权在于其创新高度得以确认,且满足了其他授权标准,形成权利要求参与者的意图充其量是辅助理解的参考资料,文本本身含义才是解释的最终落脚点。

专利制度长期以来以“创新卫士”的功利性姿态慨然出现,这种价值取向体现了对“创新者”利益父爱般的关怀、对权利人表意呵护般的尊重。例如,以“理解发明精髓”为目的的“语境主义”解释视角以语境为依据探寻表意者表达的原本含义,认为“专利文献的形成并非一蹴而就,在撰写的过程中,体现了撰写人适用语言文字的意图”,“只有理解了言说者的对话目的、意图、有关场景、说话的背景等语境,才能准确地把握言说者所传递出来的信息,明白权利人在何种意义上使用有关的表述。”[4]而从文本含义解释出发,我们无需费尽心思去探索发明的本来面目,权利要求呈现的面目即是权利边界的依据,或者说,解释应当是读者中心主义而非作者中心主义。

尤为值得注意的是,表意人视角解读在专利制度中亦有滋生土壤。首先,权利要求虽然是专利权保护的依据,但它(尤其是独立权利要求)往往是申请人追求的符合授权条件下的“最大保护范围”,深入全面理解技术方案往往需要结合说明书、权利人陈述等要素进行把握,解读人无意中即会受到表意人的牵引,将语境要素引入权利要求。其次,在各项专利程序中,权利人必然参与其中,因而有自我管理的空间,具有维护自身利益的参与机会。最后,根据“管制捕获理论”,[5]权利要求解释所带来的影响对创新者影响显著,而对公众而言却是分散、间接、遥远,而且利益传导链条较长,公众未必理解,也难以察觉到权利要求解释所带来的技术信息利用公共空间的衰减变化,因此造成对这种影响反应迟缓。同时,高度分散的相关人也难以组织协调,对相关问题施加影响。所以,真正对专利权解释施加影响的往往是创新者而不是社会公众。可见,权利要求解释在关注创新激励价值的同时须着重防止公共利益的忽视,从“受领人视角”出发矫正“表意人视角”对专利权范围的扭曲,最大程度还原权利要求规范意义上的原本含义。

二、知识产权法体系下与著作权及商标权的比较分析

(一)冲突的可能-著作权对专利权界定问题的启示

专利权与著作权分别代表了科技与文化艺术领域的创新成果。任何创新成果均是以公知知识为基础,因此任何创新成果均须面临私人领域与公共领域的划界这一问题。然而在权利内部,即私人领域与私人领域,专利权系统与著作权系统表现出不同的竞争生态。专利权与专利权之间范围交错、摩擦频仍、冲突激烈。著作权与著作权之间则表现的相对温和。

原因体现在以下几个方面。第一,垄断强度的不同。专利权是绝对垄断权,专利法通过规定禁止重复授权原则和先申请原则保障专利的独占权,权利范围相同的专利断无共存的可能。同时,由于抵触申请的存在,在后专利还需经过在先专利新颖性的考验。著作权并非如此,即便是完全相同的作品,只要著作权人分别独自作出,彼此亦可以互不侵犯的行使权利。因此专利权与著作权体现出权利之间的激烈对抗与平和共处、你死我活与法定共生的不同生态。

第二,后续创新与先前创新的紧张关系不同。技术的发展和文学艺术的发展特点各异。技术的发展是线状延伸的,体现出连续的、阶梯状上升的状态,“踩在前人的肩膀上”是技术进步的先决条件。文学艺术的发展是点状迸发的,体现出百花齐放、各辟蹊径、以及充满时代烙印的无规律状态。天马行空,恣意创造,挥洒才情在文学艺术领域可谓常态,而在科学技术领域难得一见,其表现的更多是冷峻、严谨、一丝不苟且丝丝入扣。由于技术和文学艺术发展的不同路径。专利权和著作权的表现形式也各不相同。在专利权领域,每一项发明创造只是创新链条中的一环。在绝大多数产业中,每一个发明人既是其创新成果的首创者,也是整个连续发明过程中的后继者。[6]“相对于开拓性发明,局部改进或组合发明在发明专利申请中所占比重越来越大”。[7]任何改进性发明都有技术发展脉络可循,也均可找到相对应的“对比技术”。而专利权侵权的判断标准是“落入”,如英文中将专利侵权称为“infringement”,“进入保护范围”、“落入保护边界”即为侵权。因此只要“对比技术”在专利权保护期限之内,后续创新所产生的专利技术实施均需获得许可,否则面临侵权风险。甚至在诸多的技术领域之内还存在不可绕行的标准必要专利,对后续创新的钳制力度更加强大。而在著作权领域,原创性作品则是作品最为重要的表现形式,除改编、翻译、汇编所产生的作品外,其他作品并不存在向所谓“在先作品”寻求授权的问题。针对复制权这一著作财产权的核心权能来看,著作权的侵权判断的核心在于判断是否存在对作品表达的再现,以接触加实质性相似为判断标准。“而由于思想-表达二分法的限制,题材、主题、概念和事实、单纯的情节等要素著作权并不予以保护,构成实质性相似具有较高的判断标准,作品之间权利冲突的可能性也较低”。[8]因为著作权领域仅有文学艺术高度上不可逾越的高山,没有法律层面不可跨越的路障。可见,专利权领域广泛存在着先后权利之间的紧张关系,侵权与反侵权,许可与反许可等斗争状态普遍存在,而著作权领域的斗争往往存在于原创作品与“剽窃”作品之间,合法权利之间则和平共处、互不干涉。

第三,由于著作权是因创作行为而自动取得的权利,因此在满足独创性的前提下不存在权利的合法性质疑这一问题。而专利权经由公权力机关审查授权,基于对授权合理性的质疑,专利法规定无效程序,为相对人提供了“釜底抽薪”式的法律武器。首先,无效程序为专利斗争开辟了司法外的“第二战场”,两种程序的并存使相对人掌握了选择权利,主动性和积极性得以提高。其次,不同程序之间由于判断主体、程序特点等差异导致对部分问题认识标准不一,造成系统性冲突。最后,由于无需实质审查的实用新型及外观设计专利的存在,相对人对此类专利的授权合理性存在天然怀疑,这进一步冲击了权利的稳定性,增加了冲突可能。

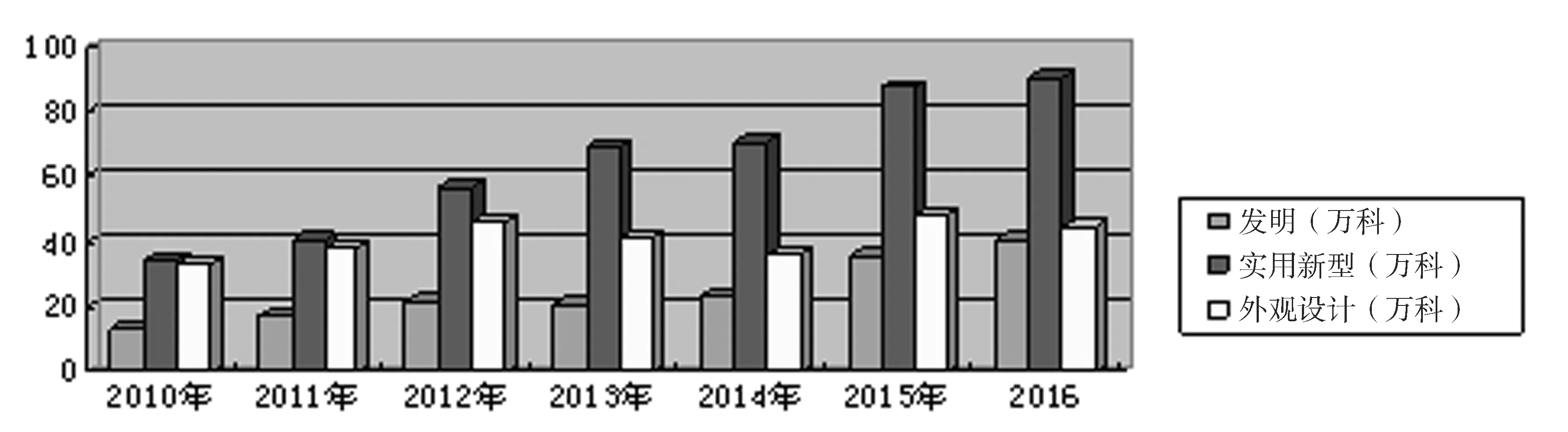

第四,专利丛林时代的来临加剧了专利冲突。百花齐放是文学艺术的盛会,专利井喷却未必是科学技术的狂欢。由于前述后续创新与先前创新的紧张关系,专利数量的激增在某种意义上反而可能是加剧冲突、遏制创新的一剂毒药。在信息时代,科技活动朝着前所未有的广度、深度、复杂和精细程度演进,专利数量爆炸式增长,专利丛林时代来临。“专利丛林体现为数量多、单项产品权利多、技术与技术之间距离近、不同专利之间重叠现象多发”。[4]“2015年,国家知识产权局共受理发明专利申请110.2万件,首次超过100万件并连续5年位居世界首位”,[9]在2010~2016年间,我国发明专利和实用新型专利授权数量也保持了高速增长(见图1)。截至2016年底,我国发明专利拥有量已达到177.2万件,同比增长23.1%,且我国《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014~2020年)》明确提出我国每万人口发明专利拥有量由2013年的4件提高至2015年的6件(根据知识产权局2015年中国知识产权保护状况报告,此数据已达6.3件)以及2020年的14件的目标,因此在可预见的未来几年,我国专利数量持续性的高增速将得以延续,专利丛林问题带来的挑战也将更加艰巨。如今,数字通信和计算机技术是专利申请增长最快的两个技术领域。智能手机、LED等高技术和战略性新兴产业领域也成为“专利丛林”现象的重灾区。每一个领域的再创新均有数量庞大且复杂的专利乃至专利组合横亘在前,任何一个竞争者想要从这样的丛林中突围而出要么小心翼翼的绕开,要么经历劈荆斩棘的过程,权利冲突愈发白热化,权利合法性识别,侵权行为识别的成本也日益高启。“密密麻麻专利编制成了天罗地网,后续研发者既要研究在先技术,也需要研究在先权利的禁区边缘,在当今的状况下,已经很难说上述哪项成本比重更大”。[4]显而易见的是,如果专利保护范围界定本身就如“阁楼朦胧细雨中”,那不确定性造成的信息处理成本的高昂已经足以使创新望而却步。

图1 2010~2016年我国各项专利授权数量

(二)变化与稳定-商标权对专利权界定问题的启示

专利权是“硬”权利,而商标权是“软”权利。具体而言,专利权体现刚性,商标权体现弹性,“商标权的边界不是迳渭分明的,各种具体的商标权的范围也不是等同划一的,而具有较大的伸缩性。我们可以将其称为商标权的弹力性”。[13]

从横向角度来看,不同商标之间,不同案件之间商标的保护力度是不同的。“商标保护的是商业标识的区别性,是以禁止不正当模仿和维护公平竞争为核心和立足点的,既是为了保护商业标识所承载的商誉,又是为了防止公众受误导。”[10]由于保护的不仅是商标标识本身,不同标识之间的保护力度自然不会整齐划一,区别性强、承载较大商誉的商标自然可以获得更大的保护范围,例如知名度较高的驰名商标可以获得跨类保护。而既是以禁止模仿和维护公平竞争为核心,主观恶意自然会成为权利界定的考量因素,例如对于恶意抢注,类似商品的范围可以得到扩大,商标在相关商品上的排斥力可以得到强化。

从纵向角度来看,不同时间节点商标的边界是变化的、成长的。商誉的培育,商标自身的发展能够增强标识区别性,有利于防止混淆,形成“迳渭分明”标识格局。同时,赋予承载较强商誉的商标更大的禁用权外延有利于激励商标权人塑造强势品牌,这对于形成良好竞争秩序具有重要意义。因此法律允许标识的区别性以及承载商誉的变化所带来的商标权边界的变动。例如,商誉可以从无到有,从弱到强,如“小米”、“微信”等原始显著性不强的商标几年时间即可以蜕变为知名品牌,其权利边界会迅速膨胀;也可以从强到弱,从生到死,如驰名品牌“三鹿奶粉”因三聚氰胺问题使积累商誉毁于一旦,体现出“百年成之不足,一朝毁之有余”的独特生态,其权利边界会瞬间限缩;也可以持续演进,不断续展,例如可口可乐、全聚德等百年品牌只要经营得当便可以长久时间内持续存续下去,这些商标的权利边界则体现出稳步扩张的状态。基于这些变化,商标的边界在其生命周期之内不断变化波动。

专利边界却是稳定的。从横向角度来看,不同授权专利均需要公平的保护力度。一方面,由于专利权边界划定私人与公共权利界限,稳定的划界标准将降低后续创新者、社会公众的识别成本,明确行为空间,促进公共资源的高效利用。另一方面,任何创新的投入均需要稳定的回报预期,由于个体创新经济收益的高度不确定性,稳定、公平的法律预期是降低不确定性,保障创新从整体上回收沉默成本,从而维持创新资源投入的重要保障。因此不同专利技术之间需要有统一的划界标准。因而,法律不去过问授权专利的创新高度而予以一视同仁的保护,无论是开拓性发明抑或改进性发明其保护范围均由授权文本呈现。

从纵向角度来看,不同时间节点的专利的边界需保持一致。首先,专利划定了公知技术和私有技术的界限,表征公众自由利用知识的范围,公知技术和私有技术表现出彼进我退、彼退我进的关系,因而不能在可预见的时间之内发生动荡。其次,专利保护的是技术方案,任何技术都如黑白胶片一般定格在特定的历史节点,技术方案不会随时间的推移发生改变,从而产生新的值得保护的内容。专利权基于对技术方案创新高度的确认而产生,创造性高度必然需以历史的眼光来看待,创造性贡献是历史的,而不是发展的。任何专利在诞生的一刻起就无可避免的走向10年或20年以后的消亡。基于此,其权利边界必须体现出较强的刚性,不能随时间的发展而摇摆不定。

专利系统是充满矛盾与冲突的系统,专利系统又是强烈需求稳定的系统。由于权利界限是权利冲突的基础性要素,是界定冲突“前线”的标准,解释的程序一致性,规则伸缩性对矛盾是否加剧,冲突是否加深具有重要影响。

除缩减解释规则的弹性以外,实现专利权界定的稳定至少还需要以下三个要素。一是统一解释的时间基准,突出申请日这一时间节点对解释的约束作用。二是统一解释主体,以拟制人,即本领域普通技术人员为解释主体。三是保证不同程序间解释规则统一。前两个要素争议不大,最后一项要素则远未达成共识。例如,有的学者提出“授权、确权和侵权判定程序的性质和任务不同、权利人修改专利申请文件或专利文件的尺度不同,权利要求的解释可以并允许存在一定的差异。”不同程序之间的解释尺度应当不同。再例如,有的学者认为应当通过解释规则的不同校正不当授权,“如果本不应当授权的功能性权利要求获得授权,而该权利又没有被宣告无效,在严格分离主义的语境下,在侵权程序中适用2009年司法解释第4条的规定”[4]是适当的。以上观点,无论是在有意为之还是无奈之举,均破坏了程序间统一性,是以个性化程序需求侵蚀共性化系统需求,以工具价值否定体系价值的表现,将产生显著的不利影响。至少,一方面,程序间解释规则的不同导致成本输送的方向呈现变化,选择性的注重对自己有利的程序,弱化对己方不利的程序,冲突格局更加复杂多变。另一方面,不同程序尺度不一导致的规则弹性加剧使冲突的根基本身就虚无缥缈,降低了可预期性,在规则间摇摆的裁决也将导致诉讼成本的暴涨以及人们对模糊性专利的畏惧加深,对专业团队的依赖也将使专利权冲突愈发成为精英游戏。程序冲突及规则模糊殊途同归,最终将导致稳定的破坏,创新的预期价值得不到保证,激励创新也无从谈起。

三、结语

专利权与物权均需要受到公示公信原则的约束,而两者公示公信的核心要素一个在于权利的归属,一个在于权利的范围;专利权与债权均需要面对权利解释的问题,而两者解释的原则一为探索表示真意,一为挖掘文本含义。与著作权相比,专利权系统内部充斥矛盾与冲突,而与商标权相比,专利权界定又需求稳定。无论是民法体系下与物权、债权的比较,抑或知识产权体系下与著作权、商标权的对比,所有的探讨均指向统一的价值需求,即专利系统对稳定、安全、可预期性的要求。稳定不仅是法律的基本价值,也是创新的根基,如果不能对这一基本价值需求达成一致,那么针对专利权界定的争论将伴随着层出不穷的学说、林林总总的原则永无止境的继续下去。

[1]吴汉东.知识产权多维度学理解读[M].北京:中国人民大学出版社,2015:2.

[2]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1982:43.

[3]朱庆育.民法总论[M].北京:北京大学出版社,2013:214.

[4]陈文煊.专利权的边界-权利要求的文义解释与保护范围的政策调整[M].北京:知识产权出版社,2014:142-143,102,100,464.

[5]亚当·杰夫,乔希·勒纳.创新及其不满:专利制度对创新与进步的危害与对策[M].罗建平,兰花,译,北京:中国人民大学出版社,2007:146.

[6]ROBERT P.MERGES&RICHARD R.NELSON.On the Complex Economics of Patent Scope,90 Colum. L. Rev,1990,839,870.

[7]冯玉学.核心审查思维在审查时间中的应用[J].电视技术,2015(1):168-173.

[8]吴汉东、王毅.著作权客体论[J].中南政法学院学报,1990(4):37-44.

[9]国家知识产权局发展研究中心.2015年中国知识产权发展状况报告[M].北京:国家知识产权局发展研究中心,2016:1.

[10]孔祥俊.商标法适用的基本问题[M].北京:中国法制出版社,2012: 82.

(责任编辑:陈光磊)

A Comparative Study on the Definition of Patent Scope upon the Private Right System——The Value Orientation of Patent Right Interpretation

WEI Jia-lin

(State Intellectual Property Office, Beijing 100088, China)

The definition of patent scope is the basic item of patent system, which has two kinds of value orientation at present. One is to stress the external manifestations of rights based on certainty, the other is to stress the creative contribution behind the appearance of rights based on the real value of invention. The two are opposite to each other; one embodies rigidity while the other embodies elasticity, which makes the definition principles unclear. This paper attempts to take systematic view over the definition problem to compare and analyze patent right, property right, obligatory right, copyright and trademark right from the perspective of private rights system. The definition of patent should pay more attention to the external manifestations of rights stability, safety and predictable value requirements to lay a solid foundation for innovation.

patent right; scope definition; comparative analysis; value orientation

1673-2103(2017)04-0068-06

2017-06-15

韦稼霖(1990-),男,山东巨野人,硕士,研究方向:知识产权战略实施及强国政策,专利复审、无效及诉讼相关问题。

G923.42

A