基于家庭医生制服务开展社区居家舒缓疗护的效果研究

2017-09-03赵珊珊顾吉陆萍沈燕萍

赵珊珊 顾吉 陆萍 沈燕萍

(上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心,上海 201801)

·社区护理·

基于家庭医生制服务开展社区居家舒缓疗护的效果研究

赵珊珊 顾吉 陆萍 沈燕萍

(上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心,上海 201801)

目的 探讨在家庭医生制基础上开展社区居家舒缓疗护服务的效果。方法 选择本社区服务中心18例临终患者在家庭医生制基础上开展居家舒缓疗护,比较干预前后患者对该服务的满意度。并针对居家舒缓疗护实践过程遇到的现实问题提出合理建议。结果 在社区开展以家庭医生制为基础的居家舒缓疗护模式,社区居民更容易接受。可以提高临终患者生命质量,也能帮助其家属和家庭平稳地度过居丧期,凸显了人文关怀。结论 在家庭医生制基础上开展社区居家舒缓疗护切实可行,值得推广。但仍面临社区舒缓疗护人员队伍建设不足、资金匮乏、居民认知度低等问题,需加大队伍建设和培训、资金的更多合理投入和社会的多方支持、关注。

家庭医生制; 社区护理; 临终关怀; 舒缓疗护

近几年来,随着社区卫生服务的不断开展,家庭式的社区居家舒缓疗护逐渐成为临终关怀的主要形式之一。同时,受中国传统文化的影响,临终患者特别是老年临终患者大多愿意在熟悉且有深厚感情的环境中走完一生。面对本社区(马陆镇社区卫生服务中心)老年护理病房床位紧张的现状,我中心决定为居家临终患者及其家属提供舒缓疗护服务,以缓解老年护理床位的不足的问题。2014年6月我中心组建了包括2名医生和2名护士的居家舒缓爱心团队,积极组织培训相关人员、做好各项筹备工作,于2014年10月居家舒缓疗护服务项目正式有序开展工作。本项目结合家庭医生服务工作,根据上海市卫计委2013年1月1日印发的《上海市社区舒缓疗护(临终关怀)工作规范》要求,以及患者自行同意、自愿要求的原则,为居家临终患者提供生活护理指导、症状护理、心理护理、缓和治疗等服务,取得了良好的社会效应。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2014年10月-2016年10月,参与上海市马陆镇辖区的居家舒缓疗护服务项目的居家临终患者共计18例,18例患者均经二甲或三甲医院确诊为癌症晚期或慢性病末期,身体状况极度恶化,预期寿命在3个月以内,符合我国临终患者的定义[1]。其中男10例、女8例,年龄51~93岁,平均年龄74岁;癌症晚期16例,脑梗1例,心衰1例。均自行同意、自愿要求参加本服务。

1.2 方法

1.2.1 服务方案 对自愿参加本项目的18例居家临终患者家庭进行以家庭医生签约为基础的舒缓疗护服务(家庭医生制是以全科医生为主要载体、社区为范围、家庭为单位、全面健康管理为目标,通过契约服务的形式,提供连续、安全、有效、适宜的综合医疗卫生服务和健康管理的模式[2])。临终患者家庭的舒缓疗护服务由居家舒缓疗护爱心团队和对应辖区的家庭医生团队的1名家庭医生和1名社区护士共同负责,为居家临终患者提供“免出诊费、上门指导、电话随访和家庭医生制服务相结合”的居家舒缓疗护服务,对患者家庭进行舒缓疗护理念宣教、家属照护能力指导、探问患者终末期病情、症状护理、姑息舒缓治疗、家属哀伤辅导及提供人文关怀服务等,使患者可以在熟悉的家中,由亲人陪伴度过最后的生命旅程,真正地将病房转移到家中。

1.2.2 进行舒缓疗护的相关培训 居家舒缓疗护爱心团队由2名医生(1位是副主任医师,1位是主治医师)以及2位护士(均为主管护师)组成。组织居家舒缓疗护爱心团队成员参加上海市舒缓疗护项目岗位执业资格培训;邀请已经开展居家舒缓疗护的社区医院同仁来我中心,对家庭医生团队的家庭医生和社区护士进行培训与指导;组织相关成员去已经开展居家舒缓疗护的社区医院实地参观学习。

1.2.3 居家舒缓疗护的宣教 依托政府和院部领导的大力支持,中心在马陆辖区内大力宣传居家舒缓疗护的理念,并通过各站点的医护人员在各居委会进行广泛的宣传,提高社会知晓度。自制通俗易懂的居家舒缓疗护知识宣传册,内容包括居家舒缓疗护定义、理念、正确生死观、具体干预内容、情感支持、社会支持等。宣传册发放至临终患者和家属的手中,进一步加深患者及家属对居家舒缓疗护的认知度。

1.2.4 居家舒缓疗护的实施

1.2.4.1 建立家庭病床,合理分工 根据患者和家属的主动要求,签署居家舒缓疗护服务知情同意书,取得患者或家属的签名,并认真收集患者资料,签约家庭医生并建立家庭病床。在家庭医生制的基础上,居家舒缓疗护爱心团队和家庭医生团队共同定期入户开展居家舒缓疗护服务。由于社区的家庭医生最贴近社区、贴近居民,在与居民的交流合作上有着天然的优势[3],在家庭医生制的基础上推进居家舒缓疗护,每个居家临终患者由对应居住辖区的1名家庭医生和1名社区护士负责,家庭医生负责临终患者的医疗服务和家庭病床相关资料的填写,社区护士在常规护理的基础上,进行以需要为导向的临终关怀护理和对家属能力的指导,并负责收集舒缓疗护服务的相关资料;居家舒缓疗护爱心团队负责整个项目的管理和针对性指导,每次入户服务时,居家舒缓疗护爱心团队也必须安排1位医生和1位护士同行。家属可以及时与医护人员沟通,让临终患者有了固定的医生和护士,深受社区居民的欢迎。

1.2.4.2 入户指导 入户前,由社区护士电话事先预约,居家舒缓疗护爱心团队和家庭医生团队每周至少入户服务1次,每次至少1 h,中心为每个家庭团队配备2辆电瓶车,专用于为居家患者入户服务。通过为临终患者和家属现场讲解临终护理要点,回答患者及家属的问题,教授相关的临终照顾技巧,指导患者家属了解并掌握疾病护理知识、基础护理操作、家庭护理方法、紧急救护和病情观察等,如测体温、脉搏、呼吸、血压,翻身、拍背,皮肤、头发和会阴清洁,导管护理,饮食搭配,大小便观察等[4]。并根据患者实际情况现场作出针对性指导。

1.2.4.3 电话咨询 开通24 h爱心服务热线,采取责任制的形式,由患者对应辖区的1名社区护士为居家临终患者提供电话咨询服务,采取“一对一”的方式及时解答患者或家属所存疑问。24 h爱心服务热线不仅方便了临终患者和家属,也能在临终患者及家属出现疑问时及时给予指导。

1.2.4.4 志愿者服务 中心工作人员主动加入爱心志愿者团队,利用休息的时间,与居家舒缓疗护项目组一起走进临终患者家中,利用自己的特长为临终患者带来不一样的陪伴和关心,为临终患者及其家庭提供了全面的人文关怀服务。

1.2.5 居家舒缓疗护的指导方法

1.2.5.1 优死教育 居家舒缓疗护爱心团队的医护人员均接受过专门的学习和培训,具有良好的心理素质正确面对死亡,引导患者家庭对死亡本身作深入思考,使其认识到死亡是不可抗拒的自然规律,既不刻意加速死亡,也不拖延死亡[5]。死亡教育在服务过程中从四个方面进行:(1)打破传统的思维方式,更新观念。(2)讲述死亡本身并不痛苦,痛苦的是疾病的折磨。(3)死亡是人生发展的必然结果。(4)顺其自然,不要惋惜,更无需有后顾之忧,亲人自会平安生活,未完成的事业也会后继有人,帮助患者及其家庭树立正确的死亡观。

1.2.5.2 不同阶段的心理疏导 根据居家临终患者不同心理阶段,结合患者临床表现,进行不同的心理疏导[6]:(1)在了解疾病无法治愈时多表现为否定和不信任,需要充分理解并帮助其面对现实。(2)在愤怒期要给予宽容和理解,让其表达情绪,通过沟通,帮助他们尽快恢复理智和平静。(3)在协议期要根据具体情况,给予支持性的建议,不能为了满足患者要求给予无意义的治疗。(4)在抑郁期要给予心理辅导,避免意外,抑郁严重者由心理咨询师进行心理治疗。(5)对接受期的患者要鼓励家属多陪伴,给予更多的关心与爱护。运用“尊严疗法”降低临终患者的心理悲伤情绪,提高患者的尊严水平,提高生存质量,使其有尊严地度过生命的最后一段时光。“尊严疗法”较传统姑息方法更能降低患者的悲伤抑郁情绪,更能提高临终患者的精神状态[7]。其核心是为患者提供可以敞开心扉表达内心感受的机会,在人生最后有限的时间里,回顾并体验自己的一生,并将人生智慧或感悟等精神财富留给自己爱的人,感受来自家庭和社会的关爱及支持,进而有尊严地度过生命的最后时光。

1.2.5.3 舒缓疗法 由对应辖区的家庭医生负责临终患者的医疗服务,其治疗不以延长临终患者的生存时间为主,而是以对患者的全面照护为主,提高患者临终阶段的生命质量,帮助他们能较安详舒适地过好人生最后的生活[8]。根据情况开展舒缓疗法:按WTO阶梯疼痛法,采取口服、直肠给药、皮下注射和外贴药物止痛。除了药物止痛,还可采用松弛法、音乐疗法等方法缓解疼痛。

1.2.6 家属的支持 对家属做好接受死亡教育,避免在患者面前表现悲伤与绝望,以免给患者带来负面情绪[6]。家属在患者临终阶段给患者提供的生活照料和精神支持是无可替代的,家属自身的生死观和陪伴临终患者的状态,一定程度上决定了临终患者的生活质量[9]。关注患者家属,协助家属面对因疾病带来的家庭、经济、角色等的转变,并在患者离世后继续为家属提供哀伤辅导,直至患者家属重新投入新生活。

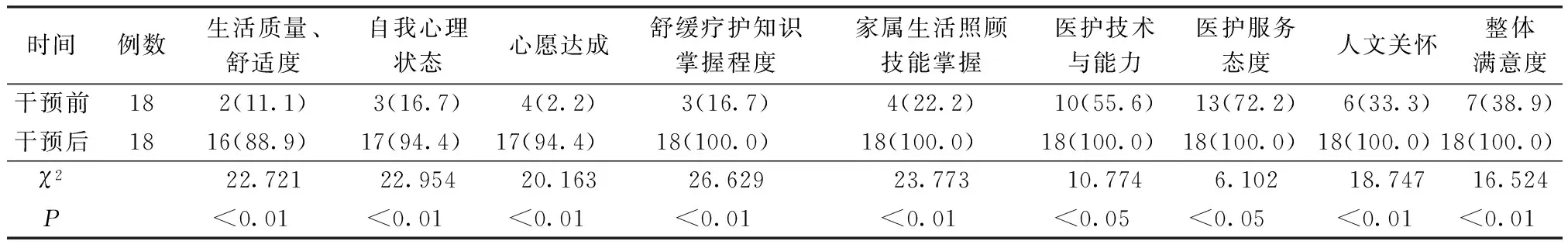

1.3 评价方法 将接受服务的患者及其家属的满意度作为考核居家舒缓疗护质量的重要评估内容。采用自评量表进行满意度问卷调查,在干预前后由患者和家属对生活质量、舒适度满意度、自我心理状态满意度、心愿达成满意度、家属生活照顾技能掌握满意度、医护技术与能力满意度、医护服务态度满意度、人文关怀满意度、舒缓疗护知识掌握程度这八个方面进行评估。由居家舒缓疗护爱心项目组的2位医生和2位护士负责收集和录入。在收集资料前统一培训,制定并实施质量控制。所有调查均在规范统一的标准下进行。

1.4 统计学方法 使用SPSS 18.0软件进行数据分析。计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床统计结果 2014年10月-2016年10月,居家舒缓疗护服务18例居家临终患者,分别由对应辖区的9个家庭医生团队参与,入户服务176次,电话服务45次,实际占有家庭病床总日数804 d,平均占有家庭病床日数45 d。18例居家临终患者均已去世,16例去世时表情安详,2例去世时表情痛苦。家属均能以平静的心态接受患者的死亡。

2.2 患者及家属满意度 见表1。

表1 干预前后临终患者及家属对居家舒缓疗护服务的满意度 例(%)

3 讨论

3.1 居家临终护理能帮助患者及家属生活质量和心理状态得到改善 接受服务后,患者生活质量、舒适度满意度由干预前的11.1%上升到干预后的88.9%;自我心理状态满意度由干预前的16.7%上升到干预后的94.4%;心愿达成满意度由干预前的22.2%上升到干预后的94.4%;家属生活照顾技能掌握满意度由干预前的22.2%上升到干预后的100%,差异有统计学意义(P<0.05)。说明居家舒缓疗护提高了居家临终患者的生活质量,消除了恐惧和孤独,帮助其达成临终遗愿,从而协助其发现了生命意义,让临终患者得到了更适宜的优质服务,使其达到善终。同时,提高了患者家属的生活照护能力,让家属照顾得更方便,减轻了家属压力,也为国家节约了医疗资源,并在患者离世后,家属能够平稳度过居丧期。

3.2 社区居民更愿意接受以家庭医生制为基础的居家舒缓疗护 接受服务后,对医护人员服务态度的满意率由干预前的72.2%上升到干预后的100.0%,医护技术与能力满意度由干预前的55.6%上升到干预后的100%;居家临终患者及家属的整体满意度由干预前的38.9%上升到干预后的100%,差异有统计学意义(P<0.05)。并且开展服务25个月来,无1例投诉与纠纷。由于社区的家庭医生最贴近社区、贴近居民,在与居民的交流合作上有着天然的优势[3],并有稳定医患关系、提高卫生服务连续性的作用。居家临终患者对自己的家庭医生更熟悉,有信任的基础更容易开展本项工作,故本中心在家庭医生制的内容上推进居家舒缓疗护服务,大大地提升了居家舒缓疗护服务的品质,如社区患者对医疗服务的信任度。

3.3 凸显了人文关怀 接受服务后,居家临终患者及家属的人文关怀满意度由干预前的33.3%上升到干预后的100%,从患者接受服务到患者离世、家属哀伤辅导这整个过程,居家舒缓疗护在服务实践中处处体现了人文关怀,真正达到了“逝者安息、生者抚慰”,体现了生命的尊严。同时也真正地帮助到患者家属和家庭平稳地度过居丧期,完成了对人生全程、全方位的关怀和照顾。

3.4 体现家属及其家庭的重要性 我们在服务中发现,几乎所有的临终患者都提到了家人之爱,“爱”是患者在临终时坚持的勇气和主要的精神支柱。这显示出社会人际关系在我国文化中的重要地位[10]。提示在照护临终患者时,创造温馨、亲密和支持性环境的重要性,给予爱的环境可以提升患者的生命意义感,使其达到真正的善终。另外,在服务中还发现,家庭中能坦然公开谈论死亡的人对死亡接受度也相对较高,不同的家庭环境和教育方式对患者的死亡态度会有不同的影响,临终患者家属的死亡态度对临终患者的生命质量、医疗资源、家庭负担等有着重要影响,因此鼓励以家庭为单位开展正确的死亡教育[11]。

3.5 社会群众认知度低 传统中国文化“悦生而恶死”的死亡态度使得人们普遍认为死亡是生命的中断,年老、疾病、死亡或被人们有意识地抹除掉,或无意间地被忽视掉,因此不愿意去思考这样一些必然要面临的现实[12]。通过本研究,希望加强宣传全民的死亡教育,加大宣传正确生死观的力度。

3.6 资金投入不足 资金保障是舒缓疗护事业顺利开展的基础。尽管国家和地方政府十分重视舒缓疗护事业的发展,制定了可行政策,以激励全社会关注安宁护理工作[13]。但由于舒缓疗护工作的起步较晚,配套设施及护理花费较大,因此经费不足是制约舒缓疗护事业发展的短板。为确保本项目有效落实,除马陆镇镇财政下拨的1万元居家舒缓疗护项目推进专项经费外,单位再增加配套资金1万元,共计投入2万元,分别用于社会宣传、设备配置、人才培养、项目人员劳务费等。本项目尽管免收居家临终患者的上门服务费,提供上门服务,减轻了患者家属照顾的负担,但对于临终患者的各类药品、治疗等医疗开支并没有减免,未起到减负的作用。因此,国家、社会应多渠道筹集资金,鼓励多种形式的投资,加大对舒缓疗护事业的投资,争取给予临终患者直接的、实质性的资金帮助,实现对医疗卫生事业投入的合理配置,进一步提高居家舒缓疗护服务的质量。

3.7 专业人员紧缺 国外发达国家的舒缓疗护团队组成有医生、护士、医务社工、心理专家、职业治疗师、物理治疗师、牧灵人员及义工[13]。当前开展居家舒缓疗护服务仅以医护人员为主,国内的舒缓疗护服务远不能满足需求[14]。家庭舒缓疗护在我国属于新开拓的领域,尚未纳入系统的教育体系[15]。应开展多形式的培训,提高工作人员的素质和专业水平,加快构建除专业医生、护士外,还包括心理师、营养师、志愿者、社会工作者和其他专业人士的跨学科、多专业合作的舒缓疗护团队[3]。

综上所述,伴随老龄化问题日益严重,癌症发病率不断提升,居家舒缓疗护服务会越来越有发展空间。在家庭医生制的基础上开展居家舒缓疗护是切实可行的,值得推广。居家舒缓疗护深刻地影响着现代高科技为向导的医学,但当前居家舒缓疗护发展还有诸多问题待解,任重而道远。建议国家在大力发展家庭医生的同时,合理加大对居家临终关怀的资金投入,加强公众死亡教育,加快构建高素质专业综合团队建设和培训,期待社会的多方支持、关注,逐步发展具有中国特色及本土化特点的临终关怀服务,居家临终患者及家属也必将得到更好的各方面的关怀。

[1] 卫生部科技教育司.社区护士岗位培训教材[M].北京:中国协和医科大学出版社,2001:291-294.

[2] 沈世勇,吴忠,张健明,等.上海市家庭医生制度的实施效应研究[J].中国全科医学,2015,18(10):1132-1137.

[3] 胡一萍,沈红芳.实施家属同步健康教育对晚期癌症患者生活质量的影响[J].中国基层医药,2014,21(12):1901-1902.

[4] 李文玉.家庭临终关怀对晚期癌症患者生活质量及心理状况的影响[J].护士进修杂志,2015,30(6):564-566.

[5] 李莉,戴福生,张洪珍.关注老年癌症患者的生活质量[J].现代中西医结合杂志,2012,21(3):337-339.

[6] 安碧,吴婷容.晚期肿瘤患者临终死亡教育的效果观察[J].护理实践与研究,2016,13(12):49-50.

[7] 强万敏,郑瑞双.尊严疗法在癌症病人中的研究进展及对我国临终护理的启示[J].中华护理杂志,2013,48(10):949-952.

[8] 罗玲,王利娜.晚期癌症患者的临终关怀与护理[J].当代护士,2012(6):162-163.

[9] 甘绍平.作为一项权利的人的尊严[J].哲学研究,2008(6):85-92.

[10]明星,赵继军.晚期癌症患者生命意义寻求途径的质性研究[J].护理学杂志,2016,31(10):106-108.

[11]郑家萍,孙伟,蒋中陶,等.癌症临终患者家属死亡态度调查与分析[J].中国医学伦理学,2014,27(6):820-822.

[12]王星明.法律规制视角下推进我国临终关怀事业发展的若干思考[J].中国卫生事业管理,2014,31(8):605-606.

[13]Miller S C,lima J C,Thompson S A.End-of-life care in nursing homes with greater versus less palliative care knowledge and practice[J].Palliat Med,2015,18(16):527-534.

[14]陈涛,胡雪英,陈越.居家舒缓疗护护理提升患者家属应对能力评价-基于家庭医生制度研究[J].中华全科医学,2015,13(10):1655-1657.

[15]孟召霞,李艳琳.居家临终关怀服务的研究进展[J].护理学杂志,2012,27(18):89-90.

Study on the effect of home-based palliative care based on family doctor system

Zhao Shanshan, Gu Ji, Lu Ping, Shen Yanping

(JiadingDistrictMaluTownCommunityHealthServiceCenterofShanghai,Shanghai215006)

Objective To discuss the services effect of community home-based palliative care based on family doctor system.Method 18 hospice patients in our community service center were selected to carry out palliative care at home on the basis of family doctor system, the satisfaction of the patients before and after the intervention was compared. In view of the practical problems encountered in the practice of palliative care at home, some reasonable suggestions are put forward.Result Community based palliative care model based on family doctor system is more acceptable to community residents. It can improve the quality of life of dying patients, and also help their families and families smoothly through the mourning period. It's highlights the legislation of the humanistic care.Conclusion To carry out community home based palliative care based on the doctor system is feasible, and is worth promoting. But still faced with the problem of lack of team construction, lack of funds, low awareness of residents. Also need to increase the team building and training, more reasonable funding and social support.

Family doctor system; Community; Hospice care; Palliative care

赵珊珊(1982-),女,江苏,本科,主管护师,护士长,研究方向:舒缓疗护,社区护理

顾吉,E-mail:mlguji@163.com

R473.2,R48

A

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.16.029

2017-02-13)