读印随札五题

2017-09-03邹绵绵

邹绵绵

读印随札五题

邹绵绵

古代专门收录印蜕之书籍名之为印谱。

古代专门收录印蜕之书籍,名之为印谱。“印之有谱,肇自宋宣和殿”(王福庵《鲁庵所藏印谱简目·序》),而宋徽宗《宣和印谱》已佚不传。直至明、清两代,由于篆刻艺术空前发展,印谱也随之盛行。印谱之作用,不独可为印章保存印蜕、边款墨拓,又可广为传播,供人赏鉴。因而颇受文人、藏书界,尤其是篆刻界的青睐。近年,笔者因襄助友人创设“苏州市蔡谨士蔡廷辉(父子)金石篆刻艺术馆”(民办,公益性事业,已于2016年2月开馆),余在整理现代著名篆刻家蔡谨士先生(1916—1981,苏州人。1964年加入西泠印社)遗藏清代至近现代印谱近百种,其中不乏珍稀之品。如清乾隆汪氏香雪亭刊本《锦囊印林》、近人刘之泗《畏斋藏鉨》手钤本(残本),和《瘦铁印存》、《小钝盦藏印》等。赏读印谱,朱痕积萃,醒目怡神,益我思虑,随读随记,间作考订,记有百余则。兹择其中最稀见者五种,撰为五题,以鉴其治印之渊源,赏其特色,藉此芹献同好共赏。丁酉上巳笔者自识

一 清乾隆汪氏香雪亭刊本《锦囊印林》

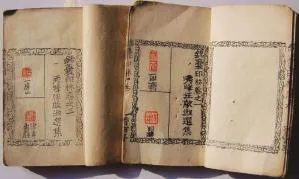

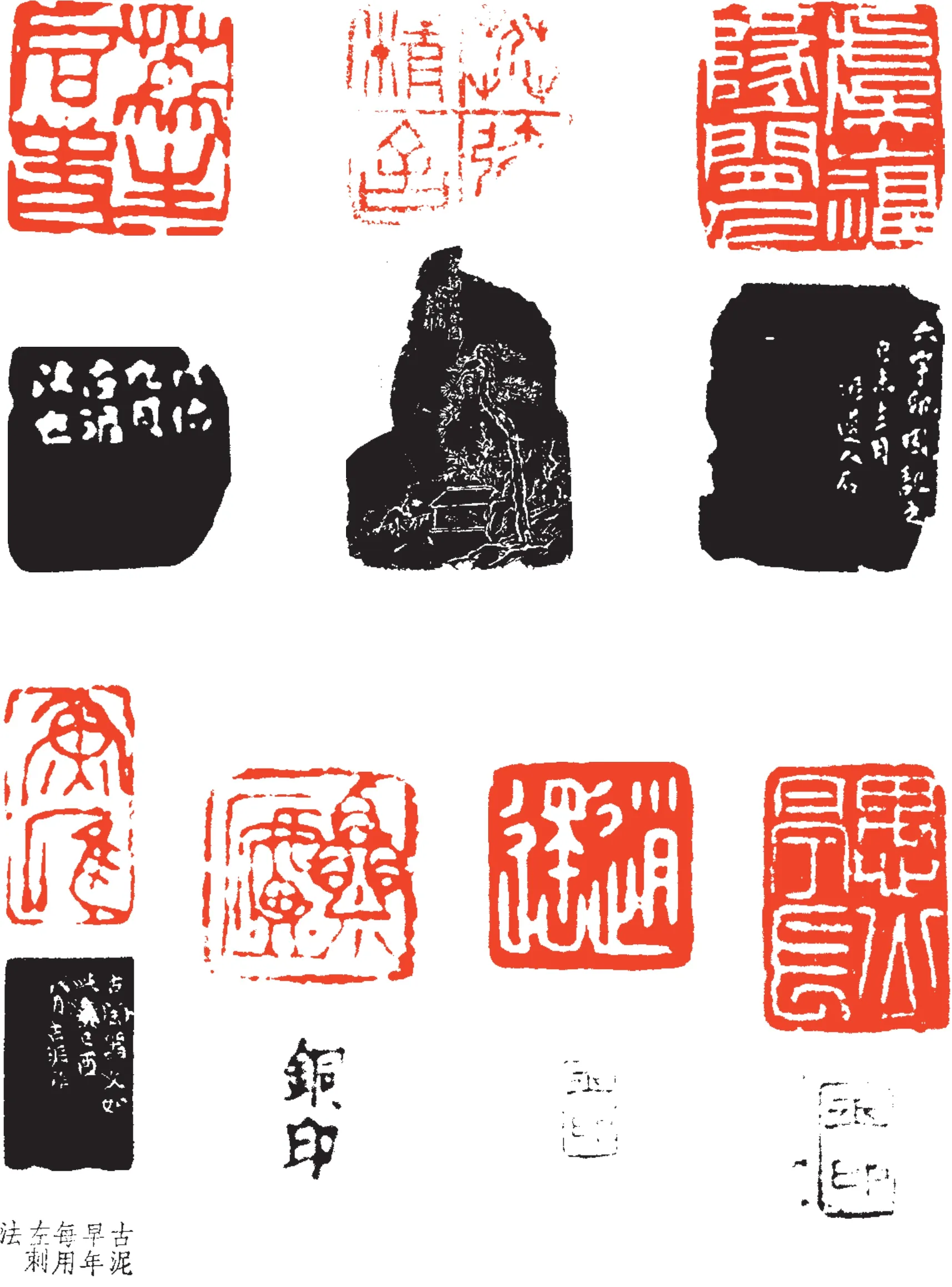

图1

清乾隆汪氏香雪亭刊《锦囊印林》四卷二册(图1),印谱开本高8.2厘米,宽5.5厘米,连史纸本,线装,谱前有清人宋晟(字西菽)以隶书题序六页,谱后有清人戴廷熺(字纶长,一字鹧亭,号珠渊。杭州人。官盐场大使。晚年罢职游幕,卖画自给)以楷书题跋四页。印谱四卷各二十页,每卷首页刊有“锦囊印林卷之一(二、三、四),秀峰汪启淑选集”,书口上刊有“锦囊印林,卷(数)、页(数),香雪亭”文字,每(半)页刊有花边围框,框内刊有印语释文,释文之上(或右旁)用朱砂印泥手钤朱印。全谱每(半)页钤印章二至四印不等,全谱所钤印章卷一、卷二、卷三各六十印,卷四为五十七印,共计印章二百三十七印。所见《锦囊印林》二册的首尾,由于遭蠹蛀损害,使得谱前、后之序跋文字多有蠹残。幸好印谱四卷内所收录印章共二百三十七印完好无恙,正是万幸!

按《中国美术辞典·印谱著录》:

《锦囊印林》,古印谱录。清代汪启淑辑。二卷,隶书扉页,宋晟序,戴廷熺跋。乾隆十九年(1754)成书。每页二至四印,下载释文。全书收二百五十六印。流传极少,颇为珍贵。开本系印谱中最小者,高7.2厘米,宽5.3厘米。

汪启淑(1728—1799),清代篆刻鉴别家,字秀峰,一字慎仪,号讱庵,自称“印癖先生”,安徽歙县人,侨寓杭州。以经商致富,遂捐官为工部都水司郎中,迁至兵部郎中。富藏书,家有“开万楼”,藏书数千种,不乏宋刻元刊。喜交友,与丁敬、黄易、金农等极为友善。辑刊印谱有《集古印存》、《汉铜印原》、《汉铜印丛》、《初庵集古印存》、《飞鸿堂印谱》、《飞鸿堂印人传》、《锦囊印林》、《退斋印类》等二十七种。其藏印之富,集谱之多,可谓空前绝后。

由于按上引《辞典》介绍的内容,与所见《锦囊印林》(以下简称“友藏本”)存有三点差异:一、“辞典”称《锦囊印林》“二卷”,而笔者所见“友藏本”为四卷二册,因有实物为证,可知所称“二卷”,应是“二册”之误无疑;二、“辞典”称“全书收二百五十六印”,而笔者检点“友藏本”各卷所标明的页码,四卷各二十页,均完整无缺,再按每页上所钤朱印清点,共计二百三十七印无误;三、“辞典”称《锦囊印林》“高7.2厘米,宽5.3厘米”,而“友藏本”则为“高8.2厘米,宽5.5厘米”。对于这一差异,笔者特地参读了2012年9月由上海图书馆、国家图书馆、西泠印社联合主办的《中华珍藏印谱联展》在浙江省博物馆举行的相关报道后得知,联展中展示的《锦囊印林》,开本为7.2厘米高,5.3厘米宽,为西泠印社所藏。并从报道得知西泠印社藏本已改装成册页,还见到了报道中附刊的西泠印社所藏的图片。由此可知二者的差异实为印谱改装册页时将原书书口上下边角破损处切去所致了。笔者又见某拍卖公司在“2014年春季艺术品拍卖会”推出的《锦囊印林》一部,经查拍卖图录得知,其开本亦为“7.5×5.5厘米”,而且也已改装成册页(图2)。这可以作为上述笔者追究二者尺寸有异的佐证。

图2

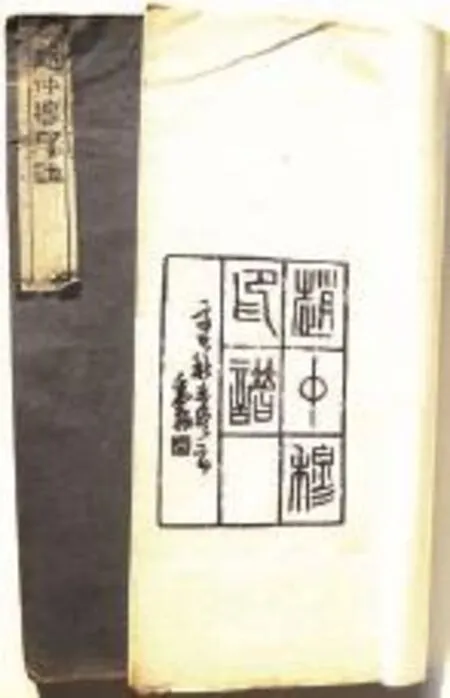

图三 《锦囊印林》“卷三·十三页”(左图),《锦囊印林》“卷一·七页”(右图)

笔者以所见“友藏本”的刊印风格,如字体、花边围框、印泥气息等,再鉴于“辞典”介绍的内容来看,它应该是清乾隆香雪亭刊本。为慎重起见,笔者特地将“友藏本”《锦囊印林》二册,送呈古籍版本专家江澄波老先生法鉴,江老当翻开印谱,便脱口称:“这是汪启淑弄咯(吴语,即由汪启淑刊印成书)。”并告知,此印谱确实是清乾隆刊本。

最后谈一下有关《锦囊印林》中印章的一些特色。由于此谱堪称为袖珍印谱,所以其中收录的钤印都是小印,而且除了极少几方印谱刊印人汪启淑本人的姓名、字号、室名印章之外,其余都是闲章,印语多为雅言名句。其中最大的印章,也仅1.3×1.3厘米,最小的印章仅0.3×0.3厘米,如“卷三·十一页”的“永宝”朱文方印,有的长方形印章仅为0.5×0.3厘米,如“卷三·十三页”的“古处”朱文长方印等等,篆刻的笔画细如蚁足,而篆法规正,结体多变化,章法巧妙,刀法犀利,读之令人叹赏!

图4

又印章的形状以正方形为最多,长方形次之,尚有圆印、联珠印、葫芦印,以及香炉、古钟、折扇形印等,巧式妙语,观来亦颇有趣味。再以谱后戴廷熺跋语中有云:“展读再四,篆法整齐,配合位置一准于古。想见其奏刀时眼明如镜,心细如发,不窘于小而游刃有余也。……出以问世,可奉为锦囊玩物,讵止供玩好乎,亦以示法家之但能大而不能小者,识其矩镬云尔。”来看,是谱中大部分印章应是汪启淑自辑自刻印章而成。怀袖雅物“小中见大”,足可供印人赏鉴参考。从这一意义上来说,从目前笔者所见知《锦囊印林》西泠印社藏本,以及拍卖本,均已改装成册页,这对有益于保存古物遗珍而言,不失为良举。但从辑刊人将此谱名之为“锦囊”本意而言,就有失“怀袖雅物”的功用了。鉴于后者,笔者遂建议我友可将藏本中遭蠹损的序跋,可请求古籍修补专家进行修补,以使这件存世已二百六十年的袖珍印谱保持原貌为是。

二 民国《赵仲穆印谱》钤拓本

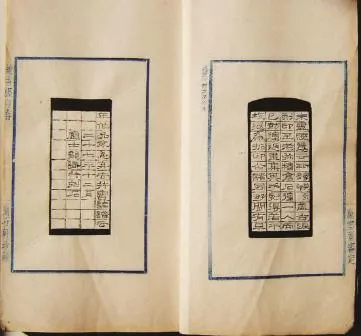

《赵仲穆印谱》,高28.5厘米,阔12.5厘米,宣纸钤拓本,黑格,书口印有“赵仲穆印谱,厕简楼藏石”。可知是谱由厕简楼主邓散木辑刊,谱中所收录赵氏刻印原石全为邓散木所藏。瓷青纸封面,上有以隶书“赵仲穆印谱”签条,线装二册全。首册扉页由粪翁(邓散木)刻印“赵仲穆印谱,辛巳(1941)秋未尽二日,粪翁”(图4、书影),后有粪翁以刻印章边款形式刻小序一篇。每页钤一印,后一页拓有边款。全谱二册共收录赵氏刻印四十方。

邓粪翁序言全文如下:

毗陵赵穆,字穆父,号仲穆,别署甚多,曰牧父,曰老铁,曰穆盦,曰印矦,曰铁道人,曰龙池散人,曰兰陵居士,曰守辱道人,曰琴鹤生,曰白云溪渔人。生于咸丰,殁于光绪。同(治)光(绪)间印人,不归于皖,即入于浙,独仲穆能别树一帜,不为时会所囿,而刀法险劲,尤非吴、赵之辈所堪几及。此谱所收尽光绪中叶为泉唐姚氏所作,间取砖甓文字镜铭碑额入印,阴阳刚柔各尽其诣,盖中年得意之作也。辛巳(1941)八月粪翁记于厕简楼

读序言可知印人赵氏别署甚多,想必是从其刻印边款中得知,这可为艺苑存一故实。至于称其“生于咸丰,殁于光绪”,而据今人韩天衡编著《中国印学年表》记载:“赵穆,清道光廿五年(1845,乙巳)生,光绪廿年(1894,甲午)卒。”又序中称其“不为时会所囿,而刀法险劲,尤非吴、赵之辈所堪几及。”而笔者从赵氏的同乡后学谢玉岑(1898—1935,名觐虞,常州人。工诗文、书法,能画,尤精词学。谢稚柳兄)的诗中写道:“吾常健腕数老铁,苦铁而今更擅场。星宿源头一川水,手扶虬凤共翱翔。[原注:吾常赵老铁穆甫出仪征吴让之熙载门下,治印能融合秦汉六朝,凡符玺、陶器、砖镜瓦当之法,当世惟吴缶老(苦铁吴昌硕)足与抗衡。]”由此可知赵氏治印系出清代篆刻大家吴让之门下,加上能“间取砖瓦文字镜铭碑额入印”自是不同凡响。有关提到谱中所收录赵氏刻印全“为泉唐姚氏所作”,从赵氏刻印的印语、边款文字中可以了解到,姚氏,名近垲,字少英,号爽斋,室名端善堂,浙江杭州人。生年晚于赵仲穆约十年,是位金石书画喜好者,富有收藏。

在此从《赵谱》中选出印作八方,连同边款,以领略赵仲穆篆刻艺术之风采(图5)。

1、“西湖漫士”(白文方印),边款作“光绪丙戌(1886)秋九月,穆盦制”;2、“我师父考”(朱文方印),边款作“我师父考。仲穆仿鼎文。”;3、“端善堂藏印”(白文长方印),边款作“龙池散仙老铁仿古双螭”;4、“于此间得少佳趣”(朱文方印),边款作“于此间得少佳趣。赵仲牧仿开通碑”;5、“不妨尊酒寄平生”(朱文长方印),边款作“不妨尊酒寄平生。穆父作”;6、“大小二篆生八分”(朱文方印),边款作“大小二篆生八分。铁道人印矦作”;7、“少英石翰”(白文方印),边款作“龙池山民”8、“爽斋言事”(朱文圆印),边款作“白云溪渔人仿双鱼洗壬辰(1892)夏挥汗。”

图5

欣赏赵氏篆刻作品,可知他治印能融合秦汉六朝,凡符玺、陶器、砖镜瓦当之法,并能自出机杼。又如“图二,6、“大小二篆生八分”(朱文方印)”,其用刀爽利,刀法圆转,确实能得其师吴让之妙诣;4、“于此间得少佳趣”(朱文方印),边款作“于此间得少佳趣。赵仲牧仿开通碑”此印作者自称“仿开通碑”,但观其风貌特色,实是借鉴了东汉《开通褒斜道刻石》(简称《大开通》)的用笔以圆笔为主,参以篆意,取势外紧内松,气势饱满,结体奇崛的体势而成。加上他所刻的边款,凡楷、行、草、篆隶,均是一气呼成,显得神完气足,确实不同凡响。可惜赵氏未享大年,年五十岁而殁,天若假以年的话,他的艺术定然能得到进一步的升华。而是谱中的作品全为他年四十岁以后所作,应该可称是他晚年的精作。赵氏生前曾辑自刻印成《双清阁印存)二册、《赵仲穆印存》一册。另有《百将百美合刻印谱》为最知名。此谱在赵氏谢世前已有三册本行世;其子赵小铁于1925年扩为《百将百美合璧印谱》八册本。

三 民国“戊寅本”《赵古泥印存》钤拓本

余所见蔡谨士先生遗藏印谱近百种,其中赵古泥一家印谱就多达五种。一、民国陈老秋辑、谢玉岑题写谱名之《赵古泥印集》钤拓本,线装二册全;二、民国《泥道人印存》手钤本,连史纸线装四册全;三、民国“云斋(庞士龙)本”《泥道人印存》钤印本,线装一册;四、民国《拜缶庐印存》手钤本,书口印有篆书“拜缶庐印存”,右下有篆书“古泥”,共三十册,不分卷,每册钤印30至43方不等,共收录印蜕1184方。其存印之多,远胜于其余四种赵氏印谱所收录数量之总和。据《中国印学年表》记载:“1929年,己巳,赵石辑自刻印成《拜缶庐印存》四十卷”。因所见《印存》三十册,谱中既无题识、边款墨拓,又不分卷,故是非为足本,实难判定。因曾见博古斋(上海古籍书店)拍卖会古籍善本专场推出赵古泥弟子汪大铁旧藏《拜缶庐印存》钤印本共28册(不分卷,后三册为石印本)。而此钤印本共30册,当为至目前笔者所见存印数量最多的钤印本。此与物主蔡谨老早年师承吴门金石篆刻家周梅谷先生(1881—1951,名容,苏州人,原籍江苏无锡。系吴昌硕弟子,与赵古泥为同门至交),以及对赵古泥印艺最为推重相关也。而以所见此五种赵氏印谱中,按存印、钤拓、版式等的质量、特色而言,当推此民国“戊寅本”《赵古泥印存》钤拓本为最佳。知人论艺,先将赵古泥其人作些介绍。

近代篆刻家赵古泥(1874—1933),字石农,号古泥,别号泥道人,江苏常熟人。少为药店学徒,后从吴昌硕学篆刻。工书法,苍老朴厚,与同里翁同龢晚年所书,难分轩轾。篆刻作品,数以万计,以奔放苍浑胜。(《中国美术辞典·篆刻家》)

有关赵氏的生平事迹,读当代学者、诗人钱仲联《梦苕庵诗话》,就有记述。因堪为艺苑掌故,故在此择要摘录如下:

石农名石,号古泥,晚自称泥道人,常熟西唐市人。家世寒素,父少游卖药设肆于金村,石农幼时,父督之严,就药柜肆书,风雪不辍,业日进。丧母悲愤,削发欲为僧,乡先进金石顽老人昆季悯而挽之,劝以学。读书不多,而能悟解。弱冠就余从舅沈石友(汝瑾)家主计,沈嗜金石书画,罄所有与观,使治砚刻铭。出同邑李钟(字虞章,吴昌硕弟子)之门,又从安吉吴昌硕游,益工刻划。……(吴)昌硕尝日:“当让此子出一头地。”然石农不自喜,曰:“我以糊口耳”。沈夙与昌硕交,又交余姑丈俞金门(钟銮)。石农因沈识俞,而俞之舅氏,余舅祖松禅老人翁文恭(同龢)也。文恭罢相归,过俞,见石农书类已,又识其铁笔,与语,大悦之,促使镌印。时求文恭书者踵相接,不暇悉应,因属为替人,缘是代笔为文恭特许。较之沈寐叟(曾植)门人谢某,专事伪托沈书以渔利者,固不可同日语也。石农之书,以颜鲁公为基,泽之以苏玉局(东坡)、米南宫(芾),筋骨道健,得文恭之髓。文恭暮年,以所用之印赠之,曰:惟子可以继我矣。文恭既薨,骨董家犹汇金丐书标翁名。石农久而苦之,故晚年所作书,乃以赵石显。石农貌奇古,入画须髯如戟,肖钟馗。暑日袒胸执蒲葵,又如八仙中汉钟离。又与吾友蜀人张大千貌绝相似,皆山川奇气之所钟也。石农先以篆刻名,书法特馀技耳。书成又学画,因题画乃学诗。偶作韵语,必有奇趣。……(以下引赵诗从略)

通过以上内容,可以增进对赵古泥的家境、从艺过程、艺能、人品、相貌等的了解。

《赵古泥印存》庞士龙辑刊,高26.4厘米,阔15.3厘米,宣纸钤拓本,线装二册全。藍格,每頁一印,后一页拓有边款,上、下二册共收录四十六印。瓷青纸封面,签条题为“赵古泥印存。士龙”(图6)。书口印有“赵古泥印存,兰石轩珍藏”,另半頁书口右下印“庞云斋审定”,左上“戊寅年(1938)初次拓印本”。上册前有庞士龙刊小序一篇,下册册尾又有庞识语一则。而据《中国印学年表》记载:“1941年(辛巳)庞士龙辑《赵古泥印存》四册”。可知按册数、辑刊的时间,与所见《印存》有异。初疑所见《印存》二册,或为四册中的首尾二册。经查检张鲁庵《鲁庵所藏印谱简目》:“赵古泥印存,四本。民国辛巳,公历一九四一年。高六寸一,阔三寸二,蓝格,高三寸五,阔二寸一。每页一印。庞士龙题。”按此印存的开本大小,又与所见《印存》有异。才知《年表》所记,即根据《鲁庵所藏印谱简目》所述。再鉴于所见《印存》下册末页上印有蓝字“赵古泥印存,大本每部实价四元”。才知其实《印存》有“戊寅年(1938)初次拓印本”(简称“戊寅本”),和民国辛巳(1941)本,实有大小两种版本也。

图1 《赵古泥印存》封面、扉页书影之一

《赵古泥印存》书影之二

庞士龙(1899—1987),江苏常熟人。原名树云,字云斋,号印公,别署海隅山民。系印人庞裁(?—1938,字絅量,一字君亮,室名兰石轩)之子。自幼耳濡目染,受家学薰陶,潜心研读明清印谱,对金石学术造诣颇深。治印学王冰铁、赵古泥两家,对瓦甓、封泥素有心得。有画名,用笔劲秀,设景苍润恬静。书工四体书。存世有《常熟印人传》、《云斋旧藏善本印谱目忆录》、《铁琴铜剑楼善本印谱目》(与人合作)、《庞士龙印谱》、《常熟书画史汇传》、《兰石轩印草》、《云斋自用印》等。

“戊寅本”卷前有庞士龙刻石小序一篇,序言云:

古泥工书能画,尤精篆刻。忆尝闻其言曰:“余刻朱文得力于郑庵所藏封泥;白文则获益于《十钟山房印举》者为多,前此所作未尽惬意云(《印举》癸亥年影印)。”盖古泥刻印至老弥精,仓石后一人而已。劫后返里,集其手刻得若干枚,亟为拓印,公诸同好。间有早年作品,不忍弃去并实诸谱云。二十七年(1938)十二月庞士龙识并刻石(见图6书影之二)。

读序言可知,赵古泥自言其篆刻的取法,朱文得力于吴门攀古楼潘祖荫(郑庵)所藏封泥,朱文则得益于《十钟山房印举》(即壬戌1922年涵芬楼影印本)中汉白文印为最多。赵氏于篆刻,取精用宏,锲而不舍,艺事日精。是谱系辑者经1937年“七七”事变后日寇疯狂侵华之难,将劫余所得的赵氏印章“亟为拓印,公诸同好。”其中有赵氏早年作品,因不忍弃去,才一并收录谱中。从中也可见得是谱系辑者庞士龙对篆刻艺术的热爱,和他为了保存前辈印人艺迹,而在此特殊时期精心辑印如此精美的印谱,委实让人敬佩!

再说到赵古泥篆刻艺术的最大特色“以奔放苍浑胜”,一方面他由于受到吴昌硕弟子李虞章(钟)的启蒙和提携才有缘受到吴昌硕的指授,以镕秦铸汉,旁参封泥、古匋、汉砖,能自变法出新;一方面他由于早年艺擅镌碑刻砚,曾在常熟大收藏家沈成伯“师米斋”、沈石友“鸣坚白斋”、庞超、庞裁(即庞士龙父)昆仲“嘉荫堂”镌碑刻砚,才得以观赏到了上述诸家所藏大量的金石书画、碑帖善本,以丰富了他的艺术素养,同时还练就了他超人的指上功夫,故刻印能于猛利中见稳健,雄浑中见庄重;化吴师之圆浑为方折,或化为圆融,尤其是注重刀法和体现刀味自成家数。在治印的章法上,他能不囿于师门所限,着意出新,务求精当。加上他孜孜不倦地大量创作,如为沈氏“师米斋”刻印就多达数百方,辑有《师米斋印存》八册,才逐渐形成了他气势雄浑,法度森严,且灵动多变的自己面目。难怪一代书人于右任有诗赞道:“石作剥残神亦到,字求平正法仍严。缶庐门下提刀者,四顾何人似赵髯?”赞之颇为恰切。

赵古泥治印还有一套攻金、切玉、刻牙的绝艺,他于水晶玛瑙等硬质印材上依然能游刃有余,而且所作金(铜)、玉、牙、晶印章的艺术风格全同石章。这一绝艺也与他有着超人的指上功夫,自不可分之外,又与他积累着深厚的艺术素养相关。这些在是谱中即能概见,亦便成为是谱最大之特色。可惜赵氏的这一绝艺,连其弟子邓散木也难以全面传承,在当代篆刻界更是鲜有人传。而当代金石篆刻家蔡廷辉(蔡谨士之子,曾任苏州国画院副院长,现为国家一级美术师)对此却也有所创获,其擅刻玛瑙、翡翠、白玉、绿松石、紫砂印,堪为能传赵氏绝艺者。

赏读是谱,钤(印)拓(边款)精良,对收录的印章基本按印章刻制年份的先后编排,可以帮助读者窥得印人艺术发展的轨迹。如排列第一的印章,即“图7”中之印1、“荔生启事”(朱文),边款刻“戊戌(1898)九月,古泥改作”(是年赵氏25岁)。又如:印2、“芥弥精舍”(朱文,印石右下已残损半字。印面达6.5厘米见方,为所收印中最大者)印石四周分刻图画、文字边款(选其图画一,款识作“芥弥精舍图,成伯属,古泥刻”);印3、“虞山福地闲人”(白文),三面刻有边款“(以记述印语之缘来。此选其一)……六字印,因记之。己未(1919)十二月泥道人,石”。是谱最为道地的是,在所收印章如印4、“鱼雁”(朱文),边款刻“古匋器文如此。己酉(1909)八月古泥作”下方印有辑者所作的按语“古泥早年每用左刺法(逆刀法)”;印5、“华卿”(铜印);印6、“逍遥”(玉印);印7、“愚公亭长”(玉印);印8、“俞遇之读碑记”(晶印)的下方依次印有蓝字注明,以便读者了解该印章的材质,以反映作者治印具攻金切玉之高超技艺。又如9、“知白”(朱文),边款刻“拟古泉字。古泥”下方印有辑者所作的按语“以此入苦铁(吴昌硕)(印)谱熟(孰)辨”,正可以作为序言中称赵氏为“仓石后一人而已”的注脚;10、“常熟县地方款产管理处”(朱文)印下有“此印余旧藏经劫火仅存刻面”按语。总而言之,赏读是谱,可以让人了解到赵古泥最早从事镌碑琢砚,刻印从规整的如仿元朱文入手,随着见识日广,并能于秦汉封泥,古匋、钟鼎、小篆、汉碑额中汲取艺术养料,加上中年时有幸拜识吴昌硕,并经其指导,才逐渐形成气雄力健,奔放苍浑,朴茂厚重,尤能于斑驳古拙中见精神的独特风貌,在民国时期印坛上独树一帜。

有关赵氏治印所刻边款,由于他兼工书法,艺擅镌碑琢砚,所刻边款大都以单刀奏石,偶作篆隶间用双刀,风格自然朴茂,形神俱佳,与治印堪称珠联璧合。

“戊寅本”下册最后尚有庞士龙识跋一篇,内容可以反映赵古泥镌碑琢砚事,及其与当年常熟艺文界的交往事迹等。由于篇幅较长,在此只能从略了。