张铁山 手艺传承者

2017-09-02

一袭对襟盘扣衫,身材高大、语言严谨平稳,大概是常年潜心艺术创作的原因,张铁山赤黑的眼睛里多了几份常人少有的沉稳与纯粹,似能洞见他孤寂而丰富的艺术之魂。

凡是见过他创作内画的人,无不为之精绝而称奇。在不足盈握的小瓶内,通过鬼斧神工之笔,可以纳藏一切的风物于其中。精,是言其笔法工致,状物细微的视觉特色;绝,则是指其弯笔入内,反绘瓶壁的高超技巧。

创立“秦派”内画

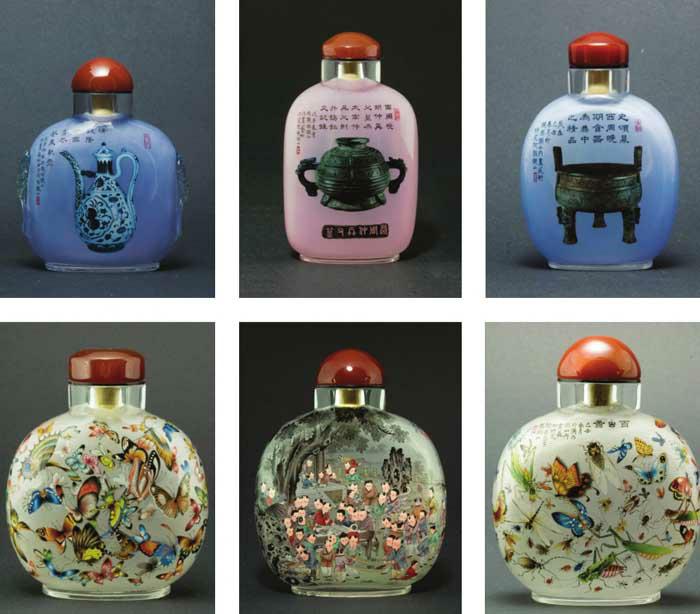

2010年北京一次拍卖会上,一组“青铜器”内画作品拍卖了32.4万元,创下行业新高,“秦派”内画一时间引起了业内震惊,创始人张铁山也开始受到关注。2012年张铁山在西安举办的内画作品展,全面展示了几十年来的内画创作,又一次引起不小的反响与震动。

“内画工艺必须结合当地的历史文化,才能深接地气,得以发扬。”张铁山坚持认为,一个人的成功不是真正的成功,他的梦想,是要带领一批人为内画艺术事业发展去奋斗。他经过长时间的探索与试验,集各门派之长,并吸收其他艺术门类的养分,创立了以“润、透、精、雅”为特点的“秦派”内画艺术,开创了陕西内画艺术之先河,成为“秦派”内画创始人,并开始尝试内画的技艺传承。

张铁山的画路很宽,各类题材皆擅长,在“秦派”内画作品中,他选用了青铜器、秦兵马俑、瓷器等国粹形象为图符,这些古物的凝重与沧桑,被他刻画得气质毕现。张铁山说,这些造型并非只是简单的视觉描摹,而是需要深刻领会这些文物所传达出来的人文气息,通过对器物上斑驳痕迹和工艺造型的描绘,赋予其生命力,对原有的内画绘技产生革新与促进。

对于器物的描写,张铁山坦言,自己喜欢采用光影和色彩的关系来强调视觉的真实感。融中西绘画审美语言于一体,使器物的凝重沧桑与水晶瓶体的清润通透形成对比,适于当下大众的审美需求。他手中极具逼真的内画作品,使器物如同璞中之玉,似将历史凝固封存,引起观者的心神错位,令人回味良久。

对于技艺的传承发扬,张铁山默默放在心上。从1988年创办张铁山内画艺术研究室到2002年创办陕西铁山内画艺术研究院,成为“陕西省文化产业示范单位”,张铁山在精炼内画艺术的同时,一直致力于搭建內画传承和培训教学的平台。他亲自手把手教学生,形成与大专院校互动培养高、中、初级内画人才的梯队化、专业化培养模式,先后培养了学生30多位,其中省级工艺美术大师3名,专业内画技师18名,在陕西工艺美术界形成了一股初具产业规模的文化艺术新生力量。

艰辛的手艺之路

张铁山祖籍河北衡水,因父母工作原因而迁居陕西。在喜好书画的父亲的影响下,张铁山自幼便对古代法书和传统绘画颇感兴趣。1979年,年仅16岁的他,拜中国工艺美术大师王习三先生为师,开始了自己漫长而艰辛的内画艺术生涯。

他从学徒开始,四十年如一日,恪守“精益求精,不断创新,勇攀艺术高峰”的信念,踏踏实实,兢兢业业,为了创作出精品内画,他从不喝酒、不抽烟,甚至不看电视,为的是能够保证自己的身体、视力始终处于最佳状态。

内画工艺不同于纸上的书画创作,它是在微缩的瓶壁上反向进行描绘,在半透明的瓶体内,只有当笔尖接近瓶体时,人眼才能对其形迹作出判断,对于心手相应的配合具有极高的要求。不仅需要从业者具有很好的书画技巧和审美,同时还要练就敏锐的艺能感触和技巧。

一份耕耘一份收获,2006年,他被评为中国工艺美术大师,问鼎中国工艺美术界的最高殿堂,成为业界的传奇。如今张铁山的内画作品已经受到了欧美及亚洲艺术收藏界的追捧,谈到未来,他说:“依然任重而道远。”

品茶煮水间他言语恳切,不事张扬,他说自己目前的生活住房,仍然是租赁的,他把所有的经营所得都反灌到了内画的传承发展中。然而说起内画情缘他总是滔滔不绝,可以感觉到,内画事业未来的蓝图已经越发清晰地描绘在他心中。