“妇好墓展”与“海昏侯展”中所见“墓葬”展示的“他传”难度

2017-08-31周高亮

周高亮

(故宫博物院 北京 100009)

“妇好墓展”与“海昏侯展”中所见“墓葬”展示的“他传”难度

周高亮

(故宫博物院 北京 100009)

妇好墓展与海昏侯展是以“他传个人史”为视角展开相应社会生活图景的两个典型展览,这两个展览在很大程度上类似于人物生平展示介绍的一种展示结构。在完全以出土“私人物品”为展示对象的展示中,信息残缺严重的情况下,可以将墓主人的身份进行“模糊处理”,即仍需将其大致归于一个人群,同时将能够说明的问题进行细致分类。这是一种在个体认同无法确知的情况下,尝试解决问题的新途径,这一方法是对用考古资源展示“个体”过程中一般规律的探讨。

展览 考古学 妇好墓展 海昏侯展 “他传”视角 策展

2016年3月首都博物馆举办了《王后母亲女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展》(以下简称“妇好墓展”)和《五色炫曜——南昌汉代海昏侯国考古成果展》(以下简称“海昏侯展”)。

妇好是商王武丁的王后,也是中国考古发现中最早的女将军,她的事迹在殷墟甲骨卜辞中多有记载。殷墟作为3000多年前的商代晚期都城遗址,是中国众多考古遗址中发掘次数最多、持续时间最长、揭露面积最大的遗址,被评为“20世纪中国百大考古发现”之首。1976年在殷墟发现的妇好墓是目前已发掘的唯一一座保存完整的商代王室墓葬,出土随葬器物将近两千余件,在中国古代史研究中具有里程碑的意义。此次的妇好墓展共展出411件(套)文物,包括青铜器、玉石器、甲骨器、陶器等。由“她是谁”、“她的时代”、“她的生活”、“她的故事”、“她的葬礼”等部分组成,展示妇好一生中“一国之后”、“王子的母亲”、“巾帼英雄”三个不同角色,一位巾帼英雄不平凡的人生。南昌汉代海昏侯国遗址考古发掘取得了丰硕成果,此次展览从中精选了符合展出条件并具有代表性的文物300余件,多角度、全方位展示了海昏侯国的考古发掘成果。展览分四个部分,包括“惊现侯国”、“王侯威仪”、“刘贺其人”、“保护共享”等。历时五年的考古发掘工作,所发现的多重证据最终确定海昏侯墓墓主为西汉第一代海昏侯刘贺。刘贺其人在文献中多有记载,身为西汉皇室成员其经历了王、帝、侯的起伏跌宕,仅做了27天皇帝。南昌西汉海昏侯墓的发现与发掘让我们得以在史书之外,以物证的视角,重新审视刘贺其人其事及其时代特征。

从展示架构上看,这次妇好墓展与海昏侯展是两个墓葬出土物的一次联合展览。值得注意的是,这两个展览在很大程度上类似于人物生平展示介绍的一种展示结构,这一特征从其展示题目和展示对象就可以看出。我们比较熟悉的一类策展方式是人物生平历史,尤其在对近现代革命人物的生平介绍中使用较为广泛。对历史人物的展示,通常采用较为固定的模式,本文通过对“个人史”[1]展示的一般规律进行分析,探讨考古资源展示过程中对于“个体”描述方式的构成问题。

一、“他传”视角下的个体社会身份与个人历史

这里所说的“社会身份”,实际上是指任何一个社会个体在社会中的存在特征[2],即他人如何认识他,通过哪些“标志物”来“辨识”[3]这样一个人。社会身份是由社会地位决定的,通常我们将社会身份理解为权利、义务与特权所确定的一个人的地位,威望、权力、财产、工资收入等都是构成社会个体的社会身份的要素。身份认同是个体对自我身份的确认和对所归属群体的认知以及所伴随的情感体验及行为模式进行整合的心路历程。身份认同是心理学研究领域的重要理论范畴,包括人的各种社会属性,这些属性是个体在社会中的性质分类和行事原则特征的总和。通常情况下,这种认同过程表现为对他人称谓、社会职能、地位、权利、贡献、政治角色、宗教信仰等方面的认识过程;此外,也包括其在家庭等社会组织中的角色,如父亲、母亲、丈夫、妻子等。个体历程中所出现的“行状”、“事件”或“遗物”是支持这些基本特征的最有力证据。我们通常熟悉的个人历程展示,如革命英雄人物事迹展,基本都是由这样的一组内容构建而成,即由对英烈事迹的陈述、事件所留下遗物的展示等来“构建”英烈的社会身份认同;其目的是通过对人物“可辨识”特征点的重构,在短时间内明确人物形象,以便被参观者记住。

考古学所观察的对象内容广泛,但针对“个体”而言,其能说的话往往就较为有限。“普通”、“群体”、“大众”这三个词是考古学相比于其他历史学科更加突出的特点,这其中的主要原因包括以下几个方面。首先,考古学研究的对象一般多是古代建、构筑物遗存,它们所能揭示的社会现象一般都是具有相当大“群体性”的,从各阶段古代社会空间遗留的建筑遗存中所能够复原出的“某一个体”的生活轨迹和社会身份的可能性是非常小的。考古遗存中较为特殊的一类是固定场景中的个体的展示,多数是灾难性场景中出现的“个体”,如庞贝古城所出火山灰“置换”的尸体、喇家遗址“母子”、南美洲安第斯山区祭祀“人牲”、阿尔卑斯山遇难个体遗址等,绝大多数遗址则完全不具备观察古代个体本身的条件。其次,多年来考古学研究中,对于能够反映“社会地位”或“等级”的“身份物品”(Prestige Goods)比较重视,而对于个体层面上的其他社会身份属性细节是相对比较忽略的;同时,在统计学意义的层面上,性别、年龄、职业、疾病、信仰等因素基本是用于建构某一时代“社会风貌”这类群体性特征的[4],个人历史、家族史等这些层面的内容则往往无法顾及。由于个体在自然和社会基本属性很难与考古遗存建立广泛而准确的对位联系,考古遗存一般只能以物质文化(器物组合)、空间平面(建筑遗存平面图)以及生业面貌等形式进行展示利用,即社会群体性已经构成了一道考古遗存展示难以逾越的玻璃天花板。对于个体的历史能够揭示到什么地步,很大程度上是取决于遗存本身的存在方式、基本特征以及信息完整程度。在完全以出土“私人物品”为对象的展示中,能够以“他传个人史”为视角展开社会生活图景几乎是一种可遇而不可求的事情。

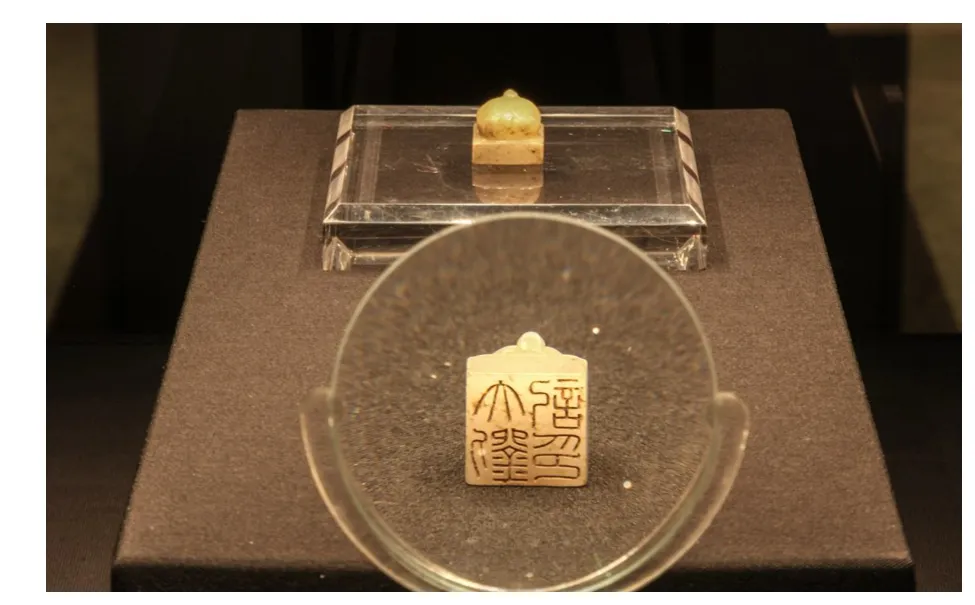

二、对“妇好”和“刘贺”个人史的讨论

所谓“妇好”,从名字、性别到身份地位,完全是通过考古学研究进行推测而获得的,这一点与“刘贺”是完全不同的。刘贺,汉武帝刘彻之孙、昌邑哀王刘髆之子,其人生履历主要来自于《汉书》等文献的记载。也就是说,他的个人史是有迹可循、有章可查的,甚至可以说是记载翔实、条理清晰的。因此,与“妇好”完全不同,刘贺本人的历史已经有了确凿的脚本。刘贺“个人身份”主要包括以下几个层次。其一,家族与政治身份认同。刘贺本人是汉武帝刘彻之孙、昌邑哀王刘髆之子,从血统上看是西汉王朝有条件拥有最高权力的人选。汉昭帝刘弗陵是汉武帝少子,本人无后,而刘贺在辈分上比昭帝晚一辈,这样在血缘与辈分上都比较符合入嗣的要求。这里面家族身份认同、血缘认同、政治合法性认同是捆绑在一起的,对于这样一系列身份的认同,最主要是通过刘贺本人的印信构建起来的。通过印信(图一),证明了墓主人的身份就是刘贺,从而牵引出其身份的全貌。其二,个人史记录。这其实是贯穿海昏侯展示的一条主线,其人生轨迹根据史书记载主要可以分为昌邑王、皇帝、贬谪昌邑和贬谪海昏这几个阶段。墓葬本身虽然是在其贬谪海昏之后才出现的,但出土物中仍旧不乏载有“昌邑十年……造”等字样的文物[5],这至少能够证明其出身和前后贬谪的不同经历,与“信史”相互印证。其三,政治等级与丧葬级别。对于反映古代个体经历来说,政治身份和丧葬级别其实是最常见的被拿来作为历史推论的因素。这其中最主要的原因就是由古代文献和历年来该历史年代的发掘物品所证明的墓葬形制、随葬品丰富程度与社会等级之间的关联性,即墓葬形制及随葬品本身就构成对其社会地位的指证。其四,生前信仰。汉代以后,关于人对死后世界的信仰在墓葬里的体现已经逐渐形式化。以上四点基本就是能够通过墓葬材料构建起来的反映一个人生前历程的主要内容。这四点在刘贺墓中都比较清晰,其地表的祭祀性建筑遗存也能较为深刻地体现出西汉时期王侯寝、庙(祠堂)、园的结构特征。但是,刘贺墓这类能够明确墓主人身份的情况毕竟是极少数。

图一//海昏侯印信

相比之下,妇好墓则属于墓葬考古发现中的绝大多数情况。具体说来,墓主人身份无法真正确知,甚至性别、死亡年龄、疾病等基本特征指标都无法完全明确。这种情况下,如果再去探讨墓主人的生平,恐怕也只能是奢望了。但从认知层面来讲,没有墓主人身份的墓葬实际上是无法认知的,其根本原因就在于无法认定这样一个墓葬到底属于谁。这个“谁”,其实就是墓葬的根本属性。所谓“生有地,死有处”,仅有墓葬而无法确知墓主,这个墓葬也就失去了“处”的真正意义。那么,所谓的这个“谁”就是由“姓名、性别、社会地位、职业、社会关系、信仰、个人历史”等因素构成,如果这些要素不清楚,那么这个“谁”也就无法明确。为了缓解这个“身份危机”,妇好墓展示的策划者从可被利用的研究中寻找信息。首先,研究者对于礼器及其他出土卜辞中“妇好”二字本身的含义并无异议[6],但确认“死者”本身确实就是“妇好”则仍存在证据上的不足[7],至少所有的文字材料,都并不是“身份”直接标志物(譬如印信)。其次,但有“妇好”其名,对于完整了解一个个体的个人史,仍显得非常单薄。这就需要更多的“间接建构”过程。对于墓主人女性身份的鉴定结果,除了以“世妇”之称作为证据外,则最主要来自于出土物中的部分玉牙制品,如夔首玉笄等(图二)。事实上,单就随葬物品,根本无法推断墓主性别是女性。墓葬内由于有机物过于丰富,而导致埋藏环境酸性较强,最终尸骨无存,不可能有直接的性别鉴定出现。这样,人们据以推断其为女性的主要铭文证据“妇好”就基本上成了“孤证”。关于身份,研究与展示的重点都放在“武丁”的王后和所谓“女将”上,这个论定是完全建立在器物分期基础之上的。即首先将晚商的器物分为四个大的阶段,并附和到两百多年的时间跨度中进行划分,然后再与《史记》及甲骨文所构架出来的商王世系进行对举。在这个框架内确定了年代之后,又进一步将所估测的性别以及随葬品丰富程度等因素带入,从而认定其为卜辞中所记载的武丁之妻,而非其他时期的“妇好”同名者[8]。

图二//妇好墓展夔首玉笄

通过上述这些能够在器物上辨识出来的信息,研究者建构了一个特殊的女性社会身份——妇好。从思路上讲,墓主人的身份与文献的关联性,特别是卜辞本身对于妇好身份认同的建构,都并不是可以确切认定的。对于单个墓葬的墓主人身份认同建构来说,墓主人的明确性是关键。海昏侯展示与妇好墓展示虽然都是“个体”展示,但实际上存在着本质区别。刘贺的社会身份是完全固定和清晰的,所有的墓葬材料是用来与此清晰的“人格”进行应和的,这一点从展示的题目即可以明确看出:惊现侯国、王侯威仪、刘贺其人。而妇好墓则是通过墓葬材料去构造这样一个不可确知的“女性人格”。这里我们可以发现,即便是在条件并不完全具备的情况下,人们为了展示的可理解性,也往往会向具备明确“出处”的情况靠拢。这样,展示设计本身就成了一种对“展示对象”的“二度创作”,其根本原因在于对个体的社会身份认同这一概念的认知结构。如展览策划者所言:从展览的题目“王后母亲女将”,用三个名词指称一个人——妇好。之所以这样做——其实我们所有策划都是为了让观众喜欢、易懂,用最通俗的语言把科研成果奉献给观众,在语言的把握上非常重要。展览的序厅,包括整个展览的一级布题,全部用的是“她”,指的就是妇好[9]。这里明显涉及了一个转化过程,由展览策划者将考古研究的结果用观众能够接受的语言来转述出来。实际上,这个转化难度显然是不同的:就海昏侯的展示来说,并不需要做太多这样的转述工作;而妇好则完全不同,这个“她”完全是用考古材料构建出来的“所指”。

三、墓葬展示的难度

在考古遗存类展示中,墓葬一直以来都是核心展示内容之一。在我国,展示内容一般包括三个类别。第一类是墓葬出土文物展示,也是最简单的展示。这类展示一般囿于出土物背景的不确定性,而只能大致描述为“丧葬用品”。多数情况下,这类展品是出于其自身突出的艺术价值特征才得以被陈列展出,谈不上对于墓葬主人的任何“人格”、“个人史”的建构。第二类则是墓葬完整,但指称墓主人的遗物或迹象并不确凿,这类也是墓葬材料中的常见类型。第三类,则是如海昏侯这类,通过随葬品、墓志铭等能够指称墓主人身份的材料可以明确墓主生前基本历程的墓葬类别。准确地讲,妇好墓为介于二、三类之间的一种特殊情况。前两类由于材料限制很难谈及墓主人的个体历程,因此本来应当采用其他的展示手段,而不应当也没有必要去向明确的个人信息分类结构靠拢,也不应当在考古材料无法完全印证墓主人身份信息的情况下,对其进行任何形式的建构,这并不客观。

回避“不知名”墓葬与信息残缺严重墓葬展示难度的有效方法,其实还是来自于考古学本身。在个体认同无法确知的情况下,应当酌情考虑将墓主人的身份进行“模糊处理”,即仍需将其大致归于一个人群;但同时可以将能够说明的问题进行细致分类,这些基本的问题往往还是古人吃什么、用什么、怎样居住、有何信仰等老问题。对于多数墓葬来说,用墓葬材料去拼凑一个“可靠”的人格,是墓葬展示的“玻璃天花板”。

四、结语

将考古发现与研究的结果(或阶段性结论),通过大众易于接受的形式展示历史人物个人史,特别在考古材料指向性不强、考古材料主人身份不确定的情况下,具有相当难度。这种情况下,先将材料分类:一类是以物“说事儿”,说明功用、工艺等信息即可;另一类可先将展示主体的身份进行“模糊处理”,把个体归入群体,用群体特征展现个体特点。以上是对用考古资源展示“个体”过程中一般规律的探讨。

[1]钱茂伟:《公众史学视角下的个人史书写》,《南开学报》(哲学社会科学版)2014年第4期。

[2]Brown R.,Social Identity Theory:Past Achievements,Cu⁃rrent Problems and Future Challenges.European Journal Social Psychology,2000,30:745-778.

[3]韩静:《社会认同理论研究综述》,《山西煤炭管理干部学院学报》2009年第1期。

[4]Carr.Mortuary Practices:Their Social,Philosophical Re⁃ligious,Circumstantial,and Physical Determinants.Jour⁃nal of Archaeological Method and Theory,1995,2:2.

[5]江西省文物考古研究所、南昌市博物馆、南昌市新建区博物馆:《南昌市西汉海昏侯墓》,《考古》2016年第7期。

[6]韩江苏:《殷墟妇好墓主身份辨——与张素凤、卜师霞商榷》,《中原文物》2010年第1期。

[7]曹定云:《殷墟妇好墓铭文中人物关系综考》,《考古与文物》1995年第5期。

[8]王宇信等:《试论殷墟五号墓的“妇好”》,《考古学报》1977年第2期。

[9]《首博副馆长:海昏侯、妇好墓展是如何策划的》,[EB/ OL][2016-11-12]http://news.163.com/16/1112/11/C5L STMPU000187VE.html.

The Challenge of Biographical Narratives of Exhibiting Ancient Burials as Seen in the Tomb of Fu Hao Exhibition and the Haihunhou Exhibition

ZHOU Gao-liang

(The Palace Museum,Beijing,10009)

The tomb of Fu Hao exhibition and the Haihunhou exhibition are two typical examples of ex⁃hibitions that depict the life scenes of the society that the subject lived in.In many ways,they are of the same narrative structure as those that focus on the lives of the subjects.For the exhibitions that entirely rely on the unearthed objects due to the severe lack of information of the subject,one option is to implement a“fuzzy treatment”,which means to shift the focus from the individual to the groups he or she belongs to and make interpretations of the group identities.This is a solution to the cases where the subject identification is insufficient,and can be regarded as an attempt to explore the rules of presenting individuals through archae⁃ological materials.

exhibition;archaeology;the tomb of Fu Hao exhibition;the Haihunhou exhibition;bio⁃graphical perspective;curation

G265

A

(责任编辑:王霞;校对:张蕾)

2017-04-25

周高亮(1979—),男,故宫博物院副研究馆员,主要研究方向:博物馆学、陶瓷考古、遗产保护等。