三足凭几的形态及其演变研究

2017-08-31吴振韩

吴振韩

(南京师范大学美术学院 江苏南京 210023)

三足凭几的形态及其演变研究

吴振韩

(南京师范大学美术学院 江苏南京 210023)

三足凭几是魏晋南北朝时期出现的一种新型家具,由圆弧形的几面和三条几腿组成。作为明器,它主要集中出土于六朝的墓葬之中。作为一种低矮型的家具,三足凭几常与席、床、榻和牛车等搭配使用,不仅可以使用在身前用于扶持,还可使用在身侧和身后作为凭倚。它不仅具有极强的实用功能,同时也具有深厚的文化象征意义。隋唐开始,伴随着中国高型坐具的普及与发展,三足凭几的使用越来越少,但其独特的造型与结构却影响了随后的高型坐具如扶手椅、圈椅的形态特征,使其具备了强烈的中国文化特色。三足凭几所蕴含的设计智慧对于中国高型坐具的本土化发展起到了潜在的推动作用。

几案 三足 三足凭几 圈椅

凭几的使用与我国早期席地坐姿相匹配,主要对身体起到凭依和支撑的作用,能够减轻长时间低矮坐姿所带来的身体不适。在我国历史上,几作为倚靠之物,一般是为长者和尊者所设,体现了尊重与关爱。《周礼·春官·司几筵》郑注:“王与族人燕,年稚者为之设筵而已,老者加之以几。”[1]《礼记·曲礼上》称:“大夫七十而致事,若不得谢,则必赐之几杖”,“某于长者,必操几杖以从之”,“杖可以策身,几可以杖己,俱是养尊者之物。”[2]

历史上,人们常把几和案相提并论[3],这是因为几和案在形式上有一定的相似之处,一般把似案而小者称为几。凭几的种类较多,早期常见的凭几多呈条状,与流行的曲栅几案形态极为相似,只是几面整体较为狭窄,尺寸相对较小,几面在靠近人的一端会有内凹的曲面结构。另外一种常见的凭几则采用两个立腿,在支腿下面插入长条的横跗中,这样就充分地保证了凭几在使用过程中的稳定性。从魏晋南北朝开始,我国又出现了一种新的凭几形式——三足凭几(图一)[4]。

一、三足凭几的概念及界定

顾名思义,所谓的三足凭几就是指它有三个支撑的腿足,这种特殊的凭几主要出现在东吴、东晋及南朝。在历史上凭几也被称为“隐几”,在辞书中两者基本可以互译,在先秦时也多使用隐几,在丧葬的遣册上多以凭几、几、机来指称,在诗歌文学中,多采用隐几之谓。李溪提出凭几与隐几其实是“一物二义”,即凭几的概念强调了它的实用凭倚功能,体现封建宗法礼仪的价值,彰显了使用者的身份与地位;而隐几的概念更多的是强调它的文化象征意义和符号价值,体现了使用者超然物外、物我两忘的价值取向和精神追求。李溪先生认为直形几面和曲形几面的凭几其实都是隐几[5]。周裕兴先生认为,凭几与隐几是“不同”历史阶段出现的“不同”物件[6],他认为魏晋南北朝时期新出现的三足曲形几面的凭几才叫隐几,其他直形几面凭几则不能归于隐几之类。而吴山先生,直接将三足凭几指认为曲几[7]。本文认同李溪的观点,即凭几与隐几的概念可以互译、互用和互通,但在不同的场合、不同的历史阶段、不同的文化语境中,凭几(隐几)在使用价值上有所侧重,人们观看和使用它的心境和感受也有一定的区别。

图一//南京象山东晋七号墓出土的陶三足凭几

图二//山东高唐县东魏房悦墓出土酱釉龙首三足凭几

二、三足凭几的形态及结构

在《三国志》、《晋书》、《梁书》等文献中都记载过这种凭几,这种凭几的突出特点即横施的几面是环状曲线,并有三足。南朝谢眺有《乌皮隐几》诗云:“蟠木生附枝,刻削岂无施。取则龙文鼎,三趾献光仪。勿言素韦洁,白沙尚推移。曲躬奉微用,聊承终宴疲。”[8]宋代程大昌的《演繁露》卷二《语林》中有“直木横施,植其两足,便为凭几。何必狐蟠鹄膝,曲木抱腰”[9],其中“狐蟠鹄膝”即狐兽的蟠足、鹄鸟的弯腿。曲木抱腰即横施的几面环抱着人体的腰部。

从目前的出土情况来看,三足凭几基本为素面,其结构主要由几面和几腿两部分组成,几面整体呈半圆环形,上表面中心凸起,两边下沿平缓向下,呈现圆弧状,适合身体的凭倚。几的下表面呈凹陷状,适合安插几腿。几面有三种造型:第一种是几面的两端较为精致,雕刻出龙首(图二)[10];第二种的几面两端较为简单,一般做圆弧面或平面收尾;第三种是到了宋代及之后,逐渐演变出了一种几面两端上翘或向两边弯曲(形同圈椅的鳝鱼头)的特殊形制,其几身上的装饰也更为繁冗复杂。几腿一般也有两种造型:一种是较为精致的兽足弯腿,兽足雕刻细致精美,与同时代的铜鐎斗及三足盆、三足砚等三足容器腿足极其相似,稳定性强,且具备强烈的视觉张力;另外一种则较为简单,几腿没有模仿兽足,而是采用单纯尖头的弯腿造型,整体造型简练利落。这两种几腿一般都等距离的分布在几面下,以此形成三点支撑的稳定结构,从而满足人们的凭倚需要。

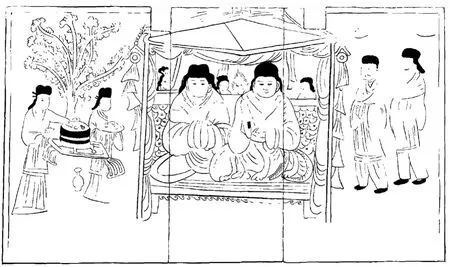

图三//安徽马鞍山三国吴朱然墓出土黑漆三足凭几

笔者认为,魏晋南北朝时期出现的三足凭几,其形制尽管极为新颖,但它并不是突然发生的,它的形态和结构必然受到了以往相关器具的影响。就“几面”而言,我们可以看到自周代开始,凭几的形制开始缓慢地发生变化:最早几面的边缘是平直的;其后的凭几在靠近人体使用的这一侧边缘开始带有一定的曲线弧度;慢慢地这种弧度进一步加大,最后转变为三足凭几这样的半圆形结构。这样就更加贴合人体的需要,进一步分散了人体的受力面积,使得使用者在凭倚过程中更加舒适。就“几腿”而言,三足器具从史前即开始有之,魏晋时期也极为普遍,三足的铜鐎斗等更为常见,与凭几等一道作为明器大量地出现在当时的墓葬中。

日常使用的三足凭几应该多是木制,目前发现较早且保存至今的木制三足凭几是安徽马鞍山东吴大司马朱然墓中的漆木几(图三)[11],该三足凭几髹黑红漆,扁平圆弧形几面,下有三个蹄形足。弦长69.5、宽12.9、高26厘米[12]。其后青灰色陶制的三足凭几在六朝墓葬中普遍出现,这类陶制的三足凭几与同时出土的陶碓、陶灶、陶俑等一样,应当是当时的一种标准明器;但是一般墓葬中的陶碓、陶灶、陶仓、陶井、陶俑都是等比例缩小,而出土的三足凭几大小一般与现实生活的使用凭几大小相仿,这可能与三足凭几本身的尺寸不是太大有关。另外部分出土的三足凭几表面竟然还有涂漆的痕迹,显然这是完全模仿现实生活而来。古代丧葬习俗中“事死如事生”的观念,很多明器是对现实生活的模拟和再现,其实也从一个侧面说明了三足凭几在现实生活中与人们的紧密关联性。另外,需要强调的是,在部分夫妻合葬墓中的三足凭几往往又是成双出现的,这也体现了这类卧具作为明器的社会功能。

图四//甘肃丁家闸十六国墓壁画中的三足凭几

三、三足凭几实物的出土及分布

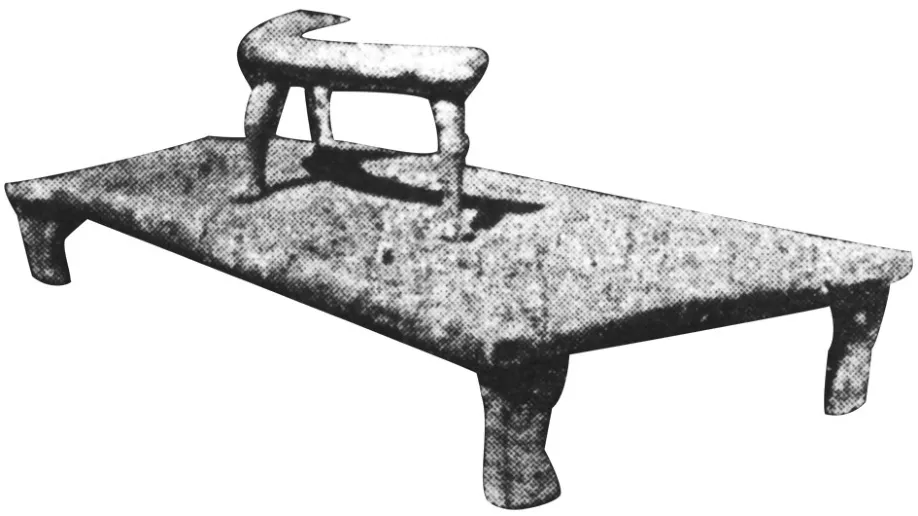

从目前考古发掘情况来看,最早发现的三足凭几是朱然墓出土的三足凭几。整体而言,三足凭几主要集中出土于东吴、东晋和南朝的都城建康(今南京)周边的墓葬中,在安徽马鞍山、湖北武汉、江西南昌和四川成都一带也有一些零星的出土(表一)。魏晋十六国和北朝时期的墓葬中陶制三足凭几的实物偶有发现,同时,在这类墓葬的墓室壁画中也偶能发现三足凭几的形象,如在甘肃酒泉丁家闸五号墓壁(图四)[13]、北京石景山区八角村魏晋墓(图五)[14]、山西大同沙岭北魏壁画墓(图六)[15]、大同智家堡北魏墓石椁壁画(图七)[16]及同时代的“朝鲜半岛”墓葬壁画(如安岳三号墓西侧室西壁、台城里一号墓右侧室、德兴里壁画墓前室北壁)(图八)[17]中就出现了三足凭几的形象。

图五//北京市石景山区八角村魏晋墓石椁后壁上的三足凭几

东吴、东晋和南朝大量出现三足凭几,且陶制的三足凭几作为明器出现在六朝的墓葬中,这应该与当时南方流行的丧葬习俗有关。事实上,东晋与西晋不论是在墓葬形制还是在随葬品等丧葬习俗上都存在较大的区别。从东晋开始,北方的士人为了逃避战乱而“衣冠南渡”,在当时的都城建康聚集了大量南迁的士族,他们既保留了部分西晋时期的生活习俗,又开创了新的生活方式。目前发现的三足凭几基本在中等以上规模的墓葬中出土,并伴随有其他丰富的随葬品,说明这种三足凭几最早是在贵族上层中开始使用。墓葬中的凭几不仅具有实用功能,同时也有着重要的象征意义,彰显了墓主人荣耀显赫的身份与地位。

目前,还没有在西晋的墓葬中发现三足凭几实物,而在魏晋十六国及北朝的墓葬壁画中却多次出现三足凭几的形象,且分布在河西酒泉地区及北京、山西大同和东北的吉林,甚至今天的朝鲜等偏北区域,这种情况则从一个侧面说明了尽管魏晋南北朝时期战乱频仍,社会动荡,各个政权之间长期对峙,兵戎相见,但是他们之间在文化领域上的交流并没有完全隔绝,南北方的文化相互渗透、彼此影响,文化的融合已经超越了地域的界限。

四、三足凭几的使用及特点

《世说新语·政事篇》云:“自中原丧乱,民离本域,江左造创,豪族并兼,或容寓流离,名籍不立。”正因为魏晋南北朝时期人民饱受战争和赋税徭役之苦,社会的纲常名教早已荡然无存。当时的玄学盛行,士人放纵礼法、特立独行,崇尚清谈,追求隐逸超脱。人们的审美趣味逐渐发生了改变,文人士大夫讲究风骨、气韵和形象,一时风流。以“竹林七贤”为代表的士人阶层提倡“秀骨清像”,他们褒衣博带,放浪形骸。人们从极度严苛的封建礼仪中解放出来,向往和追求自由,传统意义上正襟危坐的形象逐渐松动,南京西善桥《竹林七贤与荣启期》壁画中王戎的坐姿已经不再是标准的跽坐,阮籍的“箕踞啸歌”,不拘礼节被更多人所接受,以往那些被认为是不敬的箕踞等自由坐姿在士人阶层中逐渐兴起,并进一步流行开来。此时席地跪坐、伸足平坐、侧身斜坐、盘足迭坐和垂足而坐同时并存。正如于伸先生所言:“所以在这个时期,襟然跪坐不再是唯一的坐式,那些侧身斜坐、盘足平坐、后斜依坐等在以前看起来不合礼制的坐姿渐渐流行。同样流行的还有不合礼制的‘虏俗’。”[52]

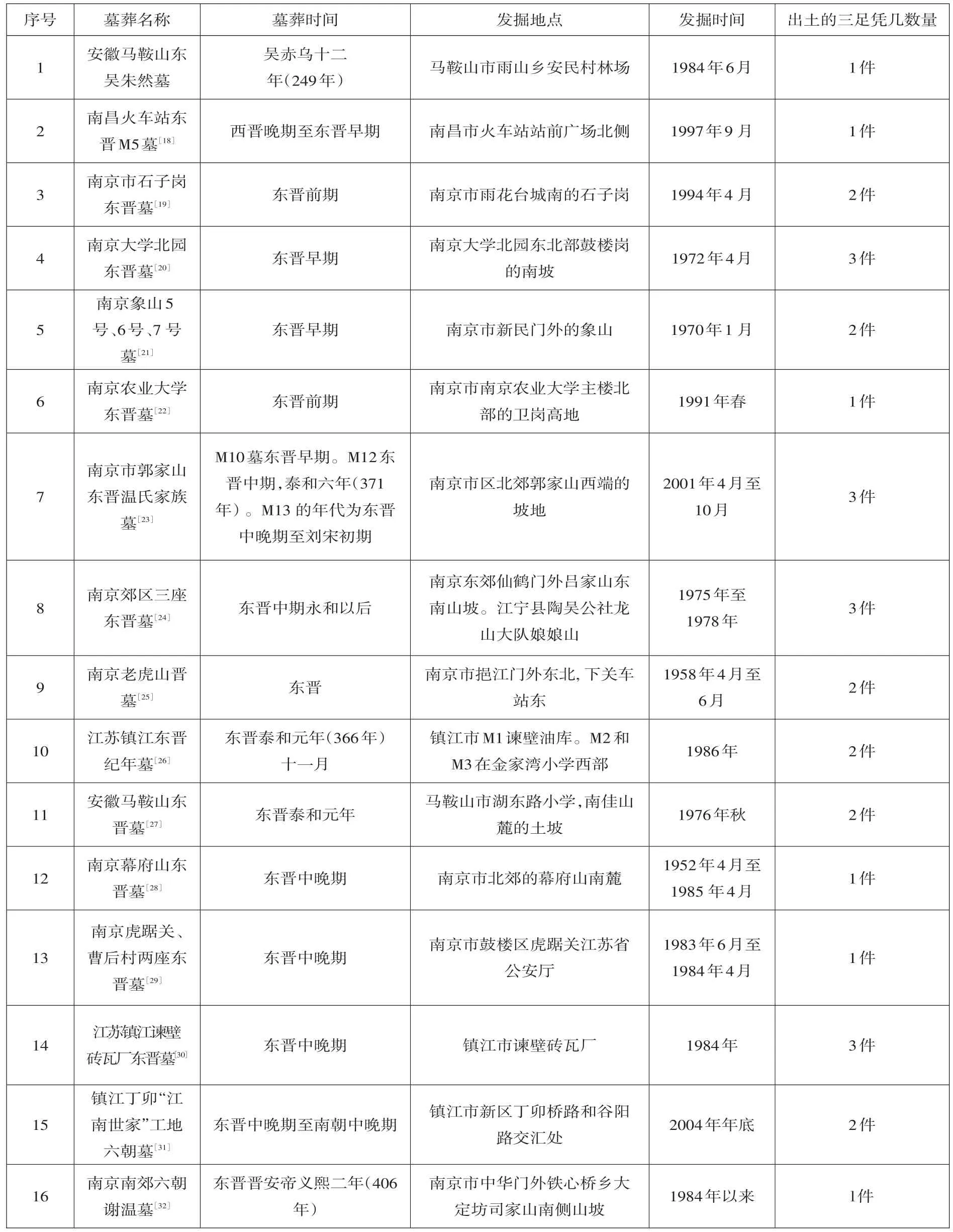

表一//三足凭几实物的出土及分布

续表

图六//山西大同沙岭北魏墓夫妻并坐彩绘漆皮中的三足凭几

图七//大同智家堡北魏墓石椁壁画中的三足凭几

图八//魏晋十六国和北朝时期朝鲜半岛墓葬壁画中的三足凭几(安岳三号墓西侧室西壁墓主人、台城里一号墓右侧室墓主人、德兴里壁画墓前室北壁墓主人)

当时士人阶层的标准形象是手握塵尾,倚靠三足凭几,坐于高榻之上,这种固定搭配成为了士人阶层的一种身份和地位象征,更标榜和宣示着一种崇尚隐逸生活的态度,成为了士人阶层的一种精神追求与向往。《庄子·齐物论》:“南郭子綦隐机而坐,仰天而嘘,荅焉似丧其耦。颜成子游立侍乎前,曰:何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隐机者,非昔之隐机者也。”其中的“隐机”不仅是具体的器物,还有一种象征性的意义,汉代邹阳的《几赋》、唐代白居易的《蟠木谣》和《隐几诗》、刘禹锡的《酬李侍郎惠药》中都有对隐几的描述,通过借物咏怀、托物言志,体现的是作者对于超尘脱俗的隐居生活的向往。

特别值得一提的是,《历代名画记》载:“顾生首创维摩诘像有清羸示病之容,隐几忘言之状。”[53]来自于佛教的维摩诘,被移植入了魏晋玄学家的形象,与魏晋玄学清谈人物合二为一,体现了佛道合一的特点。他头戴纶巾,手持塵尾,倚靠凭几,坐于高榻,口若悬河,神情自若,怡然自得。他的形象受到魏晋以后玄学之士的青睐,成为士人阶层的化身,这种形象逐渐被“固定化”和“样板化”,其中三足凭几的形象成为了《维摩诘经变》的基本道具和标准配置,具有重要的象征和符号意义。除了顾恺之,其后隋代的展子虔、孙尚子、杨契丹,唐代的吴道子、杨庭光、刘行臣,五代的左全、赵公佑,宋元时代的李公麟等都曾画过《维摩诘经变》,基本上延续了顾虎头开创的图像范式(图九)[54]。通过考察发现,这类型的《维摩诘经变》图像广为流传,在敦煌的三三五、一〇三、二二〇窟,云冈石窟的第一、二、六、七、十四、三一窟中均有出现,作为雕塑的《维摩诘经变》在龙门石窟宾阳洞、古阳洞和莲花洞中也能看到。这种维摩诘的造像风格也影响到之后的雕塑艺术,在隋开皇十一年(591年)的孔钺造老子像,着道冠、道袍,长髯,右手执塵尾,左手倚三足凭几,坐于四足方座上[55]。宋《白莲社图卷》中僧人在讲经说法时,就在身体前置一三足凭几(图一〇)[56],甚至在四川大足宋代石窟中都能看到三足凭几的形象(图一一)[57],进一步说明这种固化的形象影响到了佛道两界,似乎成为了一种固定的审美标准,也左右了普通士人的审美取向。

图九//北宋李公麟绘《维摩演教图》中的三足凭几(故宫博物院藏)

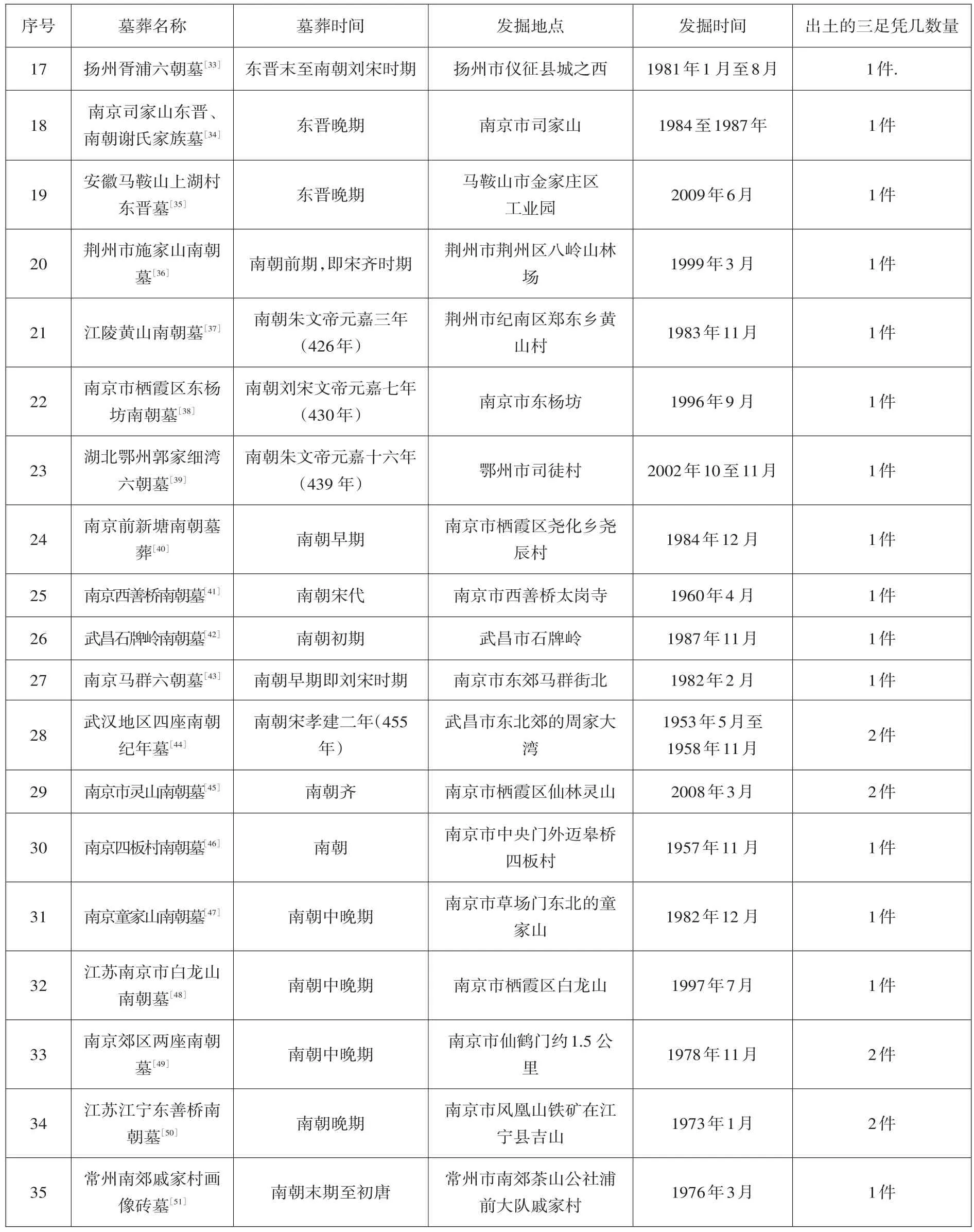

在魏晋南北朝有三足凭几图像的墓室壁画中,一般描绘的都是墓主人正襟危坐的形象,墓主人坐于席或榻上,三足凭几置于身前,人手臂自然扶握,由于是标准的跽坐,身形看似更加挺拔而修长,气势撼人,体现一种特有的庄重和威仪,彰显了墓主人的身份与地位。所以在当时的墓室壁画中,三足凭几置于主人身前的案例较多出现,这也体现了主人希望将自己生前最为“美好”的形象驻留和定格在墓室永恒的时空之中,希望以此获得生命和灵魂的永存。因此,有学者就认为,三足凭几只能使用在身体之前,周裕兴先生在对1977年发掘的酒泉丁家闸壁画墓主人在身前凭倚三足凭几的形象进行分析后,就持此观点[58],笔者认为这有失偏颇。事实上,三足凭几绝不仅仅只使用在身前,在汉代普通的凭几既可以前后凭靠,还可以左右斜支。在宋元及之后的众多绘画作品中,我们就能看到,三足凭几还大量地使用在身体之侧和之后,起到凭倚的作用(图一二)[59]。其实我们可以想象,当人们采用自由的坐姿,腿部向前自由伸展时,身体的重心势必会向后倾斜,因此,在身体侧面或后面就必须有可支撑和凭倚之物,因此,魏晋南北朝时期凭几的使用就越来越广泛。相较于之前的凭几,三足凭几由于其特殊的结构关系,与人体的贴合度较高,其既可以使用在身体之前,对手臂的肘关节和上身起到支撑,也可以使用在身体之后,对人的腰背和大臂起到支撑。于伸强调:“这种三足抱腰式凭几的用处很灵活,可以放在身前,也可以放在身后,还可以左右扶依”[60];吴山指出:“古代一种呈半圆形的凭几,三足,放在车上可供向前伏靠,也可放在床上供人向后和旁侧依靠。”[61]整体来说,三足凭几的使用还是以正坐和左右斜支为主。

扬之水在谈论汉代之后的家具时指出:“榻和隐几,便成为日常起居中最为经常的组合,并且以此表明尊卑:它常常是尊位所在。这时候室内陈设的中心,因此也可以说是榻和隐几。”[62]榻是六朝时期主要的坐具,而三足凭几往往与榻搭配使用(图一三)[63],正如上文所述,三足凭几放在身前则可以使人们的坐姿更加标准,身姿更加挺拔,适合正式场合及传统礼仪的需要,体现了中国传统的尊礼尚德之风。置于身后,则可以满足腿部向前的自由坐姿需要,从而有效地消除身体的疲劳感,便于长时间使用。此外,三足凭几还在当时流行的牛车上使用,清代桂馥《札朴》四中云:“隐,读如《孟子》隐几之隐,昔人用于车中”。如在南京南朝象山七号墓出土的陶制牛车上[64],就发现有一个陶制的三足凭几(图一四)[65]。出土时,该三足凭几的环形开口朝向牛车车门,由此可以推测,此凭几主要是乘坐牛车之人背靠支撑之用。这样在长时间颠簸的出行中,有了三足凭几的凭倚和支撑,可以提高乘坐的稳定性与舒适度。另外,由于三足凭几自身的尺寸较小,重量较轻,因此便于携带,非常适合在户外使用,我们在陕西三原焦村发掘的淮安靖王李寿墓的石椁《侍女图》[66]上就能看到一侍女手持三足凭几,一侍女手捧挟轼,还有侍女手握胡床等(图一五)[67],这说明三足凭几在唐代仍在使用,并且由于其形态和结构的特点,同交椅和挟轼一样,三足凭几也广泛地使用在户外空间中。因此可以说,三足凭几是一种多功能的家具,其适用性较强,使用的场合较为广泛。

图一 //宋《白莲社图卷》中的三足凭几(辽宁省博物馆藏)

图一一//四川大足舒成岩四号龛南宋三清像中的三足凭几

图一二//元佚名《张雨题倪瓒像图卷》中的三足凭几(台北“故宫博物院”藏)

五、三足凭几形态的过渡及演变

三足凭几在经历了六朝短暂的兴盛之后,至隋唐时期开始逐渐减少。目前在对魏晋南北朝之后的隋唐考古发掘中,较少出现三足凭几的形象,为数不多的是河南安阳桥村隋墓和安阳隋代张盛墓出土的三足凭几,其形态与六朝时期的三足凭几基本一致(图一六)[68]。其后发现的还有上文所述的陕西三原焦村发掘的淮安靖王李寿墓的石椁《侍女图》中的三足凭几形象。为什么会出现这样的情况?笔者分析:其一,尽管南北方政权在漫长的对峙中,文化交流极其频繁而广泛,但隋、唐毕竟是兴起于北方的政权,为了维护其统治的权威性、正统性和合法性,作为“正朔”,必然施行其具有“北方”特色的文化体制,因此,其推行的文化习俗和丧葬制度必然有别于曾经在南方流行和普及的模式。尽管三足凭几可能在现实生活中仍在使用,但是由于其是木制品,较难保存,因此,目前较少发现,而作为明器的陶制三足凭几则由于丧葬制度的变化而越来越少地出现在六朝之后的墓葬中。其二,更为重要的是社会整体生活习俗也已经悄然地发生了改变,随着佛教在中原的普及和流行,佛教文化本土化的发展,以及在经历了魏晋南北朝时期的民族大融合,来源于域外的高型家具和垂足而坐习俗开始进一步影响中国本土社会,宫中贵族开始更多地使用高型家具,高型的桌椅逐步地取代几的作用。李雨红就提到:“凭几经过历史的变迁,到了唐代已经不及南北朝那样流行了。这是由于高型家具——椅子的靠背已经可以取代凭几的功能”[69]。由此也就不难解释在之后的考古发掘中三足凭几越来越少出现的现象,这也从一个侧面说明了隋唐初期高型坐具就已经进入到统治阶层中来,并占据了重要的位置。

图一三//南京象山东晋七号墓出土陶三足凭几和榻

图一四//南京象山东晋七号墓出土的陶车和三足凭几

不可否认部分高型坐具的确是源自西方,但是高型坐具进入中国后,同其他文化一样,也经历了一个中国本土化的改造过程,从而使中国的高型家具具备了不同于西方的形式特征,也正是这种改造才真正奠定了明清家具辉煌成就的基础。作为一种极其特殊的本土化家具,古人在三足凭几的设计与制作中就极其注重人机工程学的因素,凭几大小与人体尺寸、比例紧密关联,不论是支腿的高度还是几面的弧度和宽度都充分考虑了人的使用问题,提供更为舒适的使用感受。尽管三足凭几自身的使用可能越来越少,但其蕴含的设计智慧对于中国高型家具的本土化发展起到了潜在的推动作用,正如扬之水所言:“后来高足坐的时代引起的家具变化自然是革命性的,但造型以及工艺制作的基本要素依然可以在古典的记忆里找到智慧之源。”[70]崔咏雪认为唐代宫中的月牙凳也受到三足凭几的影响:“又几子之名由凭几而来。可能其形状也与南北朝三足凭几有关。”[71]方海也持相同的观点:“经过对中国家具的进一步研究,我认为马蹄形靠背或栲栳样可能有两个源头;一个是印度椅,另一个是中国古代的扶手曲几和隐囊。”[72]崔咏雪提出一个重要的观点,指出中国文化自身的发展对于高型坐具的内在需求的问题,她指出:“以上榻、凭几、隐囊三者的功能合一者,即是同靠背,扶手的椅子(绳床)。榻相当于椅子座部,凭几形同椅子的扶手,隐囊如同椅子的靠背。只是三者各自分开,但至少三者的出现与使用,表明了当时有类似椅子使用功能的需求,已经存在了。”[73]

笔者认为,几即为椅子靠背的母体,其后出现的圈椅与三足凭几应该有着紧密的关系。杨代欣也提到:“凭几也得到了改进,出现了三足凭几,而且是弧形,显然这是后世圈椅靠背的始祖。”[74]我们知道,传统圈椅上的椅圈一般采用楔钉榫三接而成,其整体形态自上而下形成一条优美的曲线,浑然一体、灵动飘逸又流畅自然,最为重要的是圈椅椅圈呈半圆状,与带有曲线的椅背、联帮棍、鹅脖等一起,构成了一个半包围的空间,完全与人体的结构相吻合,能够起到支撑腰背和手臂的功能,所以端坐于圈椅上是非常舒适惬意的。而中国圈椅的雏形可以追溯到唐代周昉的《挥扇仕女图》,图中的宫女就坐在带有弧形搭脑的高型椅子,其后还有五代周文矩《宫中图》、宋《折槛图》中的圈椅形象。胡文彦先生在描述《宫中图》中的圈椅搭脑时就明确地指出:“搭脑如同二足弯曲凭几,榫接于椅圈中央……”[75],其实这种结构正好与三足凭几形成了一种时间逻辑上的顺接和对应关系,即三足凭几是一种低矮型坐姿中的半包围结构家具,圈椅则是高型坐姿中的半包围结构家具。

隋唐之后,三足凭几尽管出现得越来越少,但是它并没有完全退出历史舞台,在少数民族生活地区仍多有使用,如《金史》卷三十载:“曲几三足,直几二足,各长尺五寸,以丹漆之,帝主前设曲几,后设直几。”在上文中谈到,三足凭几与榻的标准搭配成为了名士的一种标准形象和精神符号,那些后世追古、慕古和怀古,钦佩和敬仰古代名士之人,往往也会选择这些家具,以体现自己的精神追求。另外,三足凭几与榻的特定搭配也营造了一种属于自己的、独立的和隐秘的私人空间,在其中,士人更多地是沉浸在对于精神世界的思考。三足凭几直至清代的宫廷中仍在沿用,体现了统治阶层意在仿古,以示高雅。在故宫博物院就收藏有一个康熙曾经使用过的三足凭几(图一七)[76],该凭几极为精美,几面较宽,上有精美的纹饰,几腿由浮雕的龙纹组成。在《康熙冬吉服读书像》中描绘了康熙凭倚三足凭几的形象,其中的三足凭几富丽堂皇、精美异常(图一八)[77]。

六、结语

图一六//河南安阳隋张盛墓出土瓷三足凭几

图一五//陕西三原焦村唐李寿石椁线刻《侍女图》中的三足凭几

三足凭几是魏晋南北朝时期在商周几案基础上发展起来的一种新型的家具,它由圆弧形的几面和三条几腿组成,其结构形式既保持了传统凭几的特征,又借鉴了三足容器的特点,具有中国本土文化的特色。除了形式极为新颖外,其功能也极为强大。它不仅可以使用在身体之前作为凭倚,也可使用在身侧和身后作为倚靠。它不仅适应在室内使用,也适合在户外使用。它不仅作为一种日常生活的家具而存在,且作为一种重要明器出现在六朝贵族墓葬中。它不仅具有实用性特征,同时也具有象征性意义。它与高榻、塵尾等的组合是魏晋南北朝时期士人的标准搭配,是士人阶层的一种身份和地位象征,更标榜和宣示着一种追求隐逸生活的态度,可见,三足凭几具有深刻的文化意义和符号价值。

中国的传统家具经历了低矮型到高型家具的转变,古人的坐姿也经历了从跽坐(跪坐)、箕踞,到跏趺坐、半跏趺坐和垂足而坐的转变。这种转变受到印度佛教、西方习俗等外在文化因素的影响,也受到了中华文化内在因素的驱动,整个转变经历了一个漫长的过程。自东汉末年至南宋是低矮型向高型家具、席地而坐向垂足而坐的转变和过渡阶段。在这个接近900年的特殊阶段,高低型家具混杂使用,多种坐姿并存,同时也出现了许多新的家具形式。魏晋南北时期出现的三足凭几既具有代表性意义,它自身的发展受到之前传统家具的影响,同时它又影响到了之后的高型坐具,如椅子上的椅圈、靠背等,使这些坐具从此具有了中华本土文化的特色与身份,打上了中华文化的烙印,这为明清家具的发展奠定了坚实的基础。

图一七//金漆三足凭几(故宫博物院藏)

图一八//《康熙冬吉服读书像》中的三足凭几(中国国家博物馆藏)

三足凭几是中国家具史上具有特殊意义的一种家具形式,其造型独特、功能强大。它集中出现在某一个特定的时段,具备相对的独立性。它不仅具有实际的使用功能,更具有丰富的象征意义,以它为样本,进行研究,能够解答过去困扰着我们已久的诸多文化问题。

[1]汉·郑玄注、唐·贾公彦疏、黄侃经文句读:《周礼注疏》卷二十《春官·司几筵》,上海古籍出版社1990年,第307页。

[2]汉·郑玄注、唐·孔颖达等正义、黄侃经文句读:《礼记正义》,《礼记·曲礼上》,上海古籍出版社1990年,第27页。

[3]《说文解字·木部》云:“案,几属。”古人将几和案大体归于一类。

[4][65]1970年南京象山M7(东晋)出土,南京市博物馆:《六朝风采》,文物出版社2004年,第306页、封面。

[5]李溪:《凭几与隐几——文本和图像中的“一物二义”》,《文艺研究》2013年第10期。

[6][58]周裕兴:《“凭几”与“隐几”——六朝文物器名辨析之一》,南京市博物馆《六朝文物考古论文选》,1983年,第97—110页。

[7][61]吴山:《中国工艺美术大辞典》,江苏美术出版社1999年,第396页。

[8]逯钦立:《先秦汉魏南北朝诗》中册,中华书局1982年,第1453、1454页。

[9]宋·程大昌著、张海鹏校订:《演繁露》卷二,中华书局1991年,第15页。

[10][11][13][68]扬之水:《棔柿楼集——唐宋家具寻微》,人民美术出版社2015年,第132页。

[12]安徽省文物考古研究所、马鞍山市文化局:《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》1986年第3期。

[14]石景山区文物管理所:《北京石景山区八角村魏晋墓》,《文物》2001年第4期,图三。

[15]大同市考古研究所:《山西大同沙岭北魏壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第10期,图一九。

[16]王银田、刘俊喜:《大同智家堡北魏墓石椁壁画》,《文物》2001年第7期,图六。

[17]郑春颖:《高句丽壁画墓所绘冠帽研究》,《社会科学战线》2014年第2期,图三。

[18]江西文物考古研究所、南昌市博物馆:《南昌火车站东晋墓葬群发掘简报》,《文物》2001年第2期。

[19]南京市博物馆:《南京市石子岗东晋墓的发掘》,《考古》2005年第2期。

[20]南京大学历史系考古组:《南京大学北园东晋墓》,《文物》1973年第4期。

[21][64]南京市博物馆:《南京象山5号、6号、7号墓清理简报》,《文物》1972年第11期。

[22]南京博物院:《南京农业大学东晋墓》,《东南文化》1997年第1期。

[23]南京市博物馆:《南京市郭家山东晋温氏家族墓》,《考古》2008年第6期。

[24]南京市博物馆考古组:《南京郊区三座东晋墓》,《考古》1983年第4期。

[25]南京市文物保管委员会:《南京老虎山晋墓》,《考古》1959年第6期。

[26]林留根:《江苏镇江东晋纪年墓清理简报》,《东南文化》1989年第2期。

[27]安徽省文物工作队:《安徽马鞍山东晋墓》,《文物》1986年第6期。

[28]南京市博物馆:《南京幕府山东晋墓》,《文物》1990年第8期。

[29]南京市博物馆:《南京虎踞关、曹后村两座东晋墓》,《文物》1988年第1期。

[30]镇江博物馆:《江苏镇江谏壁砖瓦厂东晋墓》,《考古》1988年第7期。

[31]镇江博物馆、镇江市文管办:《镇江丁卯“江南世家”工地六朝墓》,《东南文化》2008年第4期。

[32]南京市博物馆、雨花区文化局:《南京南郊六朝谢温墓》,《文物》1998年第5期。

[33]吴炜等:《扬州胥浦六朝墓》,《考古学报》1988年第2期。

[34]南京市博物馆、雨花区文化局:《南京司家山东晋、南朝谢氏家族墓》,《文物》2000年第7期。

[35]安徽省马鞍山市博物馆:《安徽马鞍山上湖村东晋墓发掘简报》,《考古与文物》2010年第6期。

[36]荆州市博物馆:《荆州市施家山南朝墓清理简报》,《江汉考古》2000年第1期。

[37]江陵县文物局:《江陵黄山南朝墓》,《江汉考古》1986年第2期。

[38]南京市博物馆:《南京市栖霞区东杨坊南朝墓》,《考古》2008年第6期。

[39]湖北省文物考古研究所、鄂州市博物馆:《湖北鄂州郭家细湾六朝墓》,《文物》2005年第10期。

[40]南京市博物馆:《南京前新塘南朝墓葬发掘简报》,《文物》1989年第4期。

[41]罗宗真:《南京西善桥南朝墓及其碑刻壁画》,《文物》1960年第Z1期。

[42]湖北省博物馆:《武昌石牌岭南朝墓清理简报》,《江汉考古》1989年第1期。

[43]南京博物院:《南京马群六朝墓》,《考古》1985年第11期。[44]湖北省博物馆:《武汉地区四座南朝纪年墓》,《考古》1965年第4期。

[45]南京市博物馆:《南京市灵山南朝墓发掘简报》,《考古》2012年第11期。

[46]李蔚然:《南京四板村南朝墓清理》,《考古》1959年第3期。[47]南京博物院:《南京童家山南朝墓清理简报》,《考古》1985年第1期。

[48]南京市博物馆、栖霞区文管会:《江苏南京市白龙山南朝墓》,《考古》1998年第12期。

[49]南京市博物馆:《南京郊区两座南朝墓》,《考古》1983年第4期。

[50]吴学文:《江苏江宁东善桥南朝墓》,《考古》1978年第2期。[51]常州市博物馆:《常州南郊戚家村画像砖墓》,《文物》1979年第3期。

[52][60]于伸:《木样年华——中国古代家具》,百花文艺出版社2006年,第64、73页。

[53]唐·张彦远:《历代名画记》,见《丛书集成初编》第1646册,中华书局1985年,第76、77页。

[54][57]邵晓峰:《中国宋代家具》,东南大学出版社2010年,第7、393页。

[55]丁明夷:《从强独乐建周文王佛道造像碑看北朝道教造像》,《文物》1986年第3期,第60页列表。

[56][59]董伯信:《中国古代家具纵览》,安徽科学技术出版社2004年,第182、230页。

[62]扬之水:《唐宋时代的床和桌》,载《明式家具之前》,上海书店出版社2011年,第118页。

[63]王正书:《明清家具鉴定》,上海书店出版社2007年,第172页。

[66]陕西省博物馆、陕西省文管会:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期。

[67]董伯信:《中国古代家具纵览》,安徽科学技术出版社2004年,第99页。

[79]李雨红、于伸:《中外家具发展史》,东北林业大学出版社2000年,第21页。

[70]扬之水:《古典的记忆——两周家具概说》,载《明式家具之前》,上海书店出版社2011年,第62页。

[71][73]崔咏雪:《中国家具史·坐具篇》,台北明文书局1986年,第114、94页。

[72]方海:《现代家具设计中的“中国主义”》,中国建筑工业出版社2007年,第102页。

[74]杨代欣:《中国家具收藏与鉴赏》,巴蜀书社2000年,第58页。

[75]胡文彦:《中国家具——鉴定与欣赏》,上海古籍出版社1996年,第58页。

[76][77]扬之水:《棔柿楼集——唐宋家具寻微》,人民美术出版社2015年,第149页。

The Form of Tripod Backrest and Its Evolution

WU Zhen-han

(School of Fine Arts of Nanjing Normal University,Nanjing,Jiangsu,210023)

The tripod backrest,composed of a circular arc top supported by three legs,is a new type of furniture emerging in the period of Wei,Jin,and Southern and Northern Dynasties.It was also used as funer⁃ary objects and mainly seen in tombs of the Six Dynasties.As a type of low-profile furniture,the tripod back⁃rest was often used together with mats,beds,couches and ox carts,either placed in front to support the body, or in side or behind to rest the back.It is a kind of furniture with Chinese cultural characteristics combing practical functions and cultural symbolic significance.From the Sui and Tang dynasties,with the high-pro⁃file furniture becoming more popular,the tripod backrest was less used.Its unique shape and structure,how⁃ever,have deeply influenced the design and form of high-profile seating furniture such as armchairs inclu⁃ding round-backed armchairs.The wisdom contained in the design of the tripod backrest promoted the loca⁃lization of high-profile seating furniture in China.

table;tripod;tripod backrest;round-backed armchair

K871.42

A

(责任编辑:张平凤;校对:张园媛)

2016-11-05

吴振韩(1978—)男,南京师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师,主要研究方向:艺术设计的历史及理论、美术考古。

教育部人文社会科学研究规划青年基金项目(13YJC760091),江苏省高校优势学科建设工程资助项目,南京师范大学校重点学科(设计学)资助项目,南京师范大学省级青蓝工程资助项目。