大云山汉墓出土漆纱研究兼论楚系漆纱冠

2017-08-31王丹李则斌

王丹 李则斌

(1.中国社会科学院考古研究所 北京 100710;2.南京博物院 江苏 南京 210016)

大云山汉墓出土漆纱研究兼论楚系漆纱冠

王丹1李则斌2

(1.中国社会科学院考古研究所 北京 100710;2.南京博物院 江苏 南京 210016)

通过对江苏盱眙大云山汉墓出土漆纱残片的科学分析,可以得知该漆纱残片内部的使用材料为桑蚕丝,其外再髹大漆;编织结构为典型经编纂组结构;其表面可装饰红色朱砂矿物颜料。楚、汉这一类漆纱冠情况概基本如此。同时,结合以往考古材料和文献记载,可以推测漆纱冠这一形制,或起源于楚国,并沿用至汉及后世。

漆纱 纂组工艺 朱砂染料 楚文化

由南京博物院考古研究所主持发掘的江苏盱眙大云山汉墓是一座西汉早中期的诸侯王墓葬,墓主人为江都王刘非,陵园由主墓、陪葬墓、车马坑、兵器坑及城墙、司马道等部分组成,规模宏大,建制完整,被评为“2011年度全国十大考古新发现”。其出土的大量精美珍贵文物,更是令学界叹为观止。

在诸侯王主墓回廊上发现陪葬有铁质髹漆铠甲多套,是不可多得的保存完整、形制高级的汉代甲胄遗存,在送交中国社会科学院考古研究所进行实验室考古过程中,在其中一套铠甲的铁质甲胄位置清理出一小块漆纱遗存。工作人员对其提取检测并进行了一系列综合研究。

一、基本情况

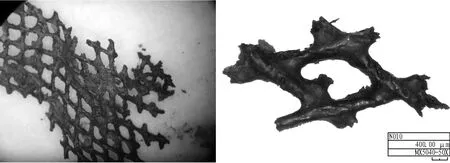

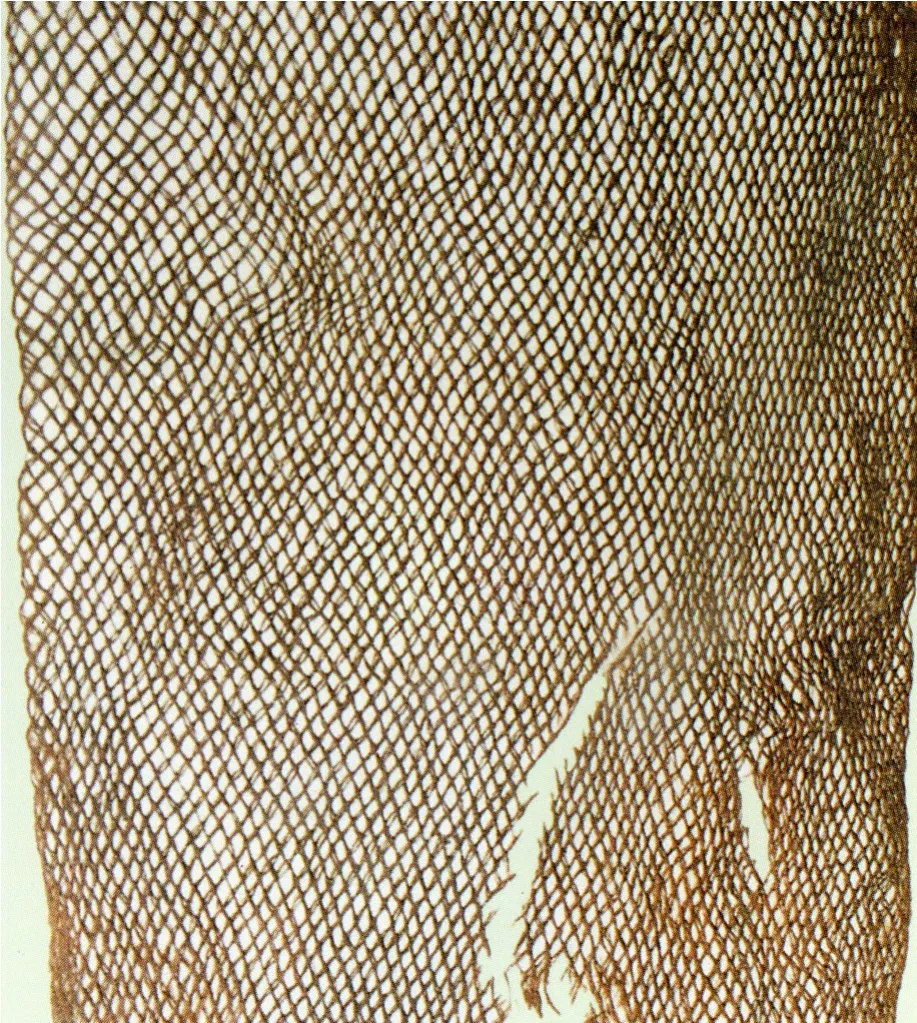

漆纱残片遗存,出土时折叠成一团,与泥土混杂一处。经小心清理揭展后,得到漆纱遗存面积约20平方厘米(图一)。

漆纱整体呈亮黑色,质较硬,局部表面粘有红色物质。孔洞呈方形或菱形,编制规整,均匀精巧。编织线投影宽度较均匀,约为0.28~0.42毫米,经纬向密度均约为10根/厘米。

二、分析检测

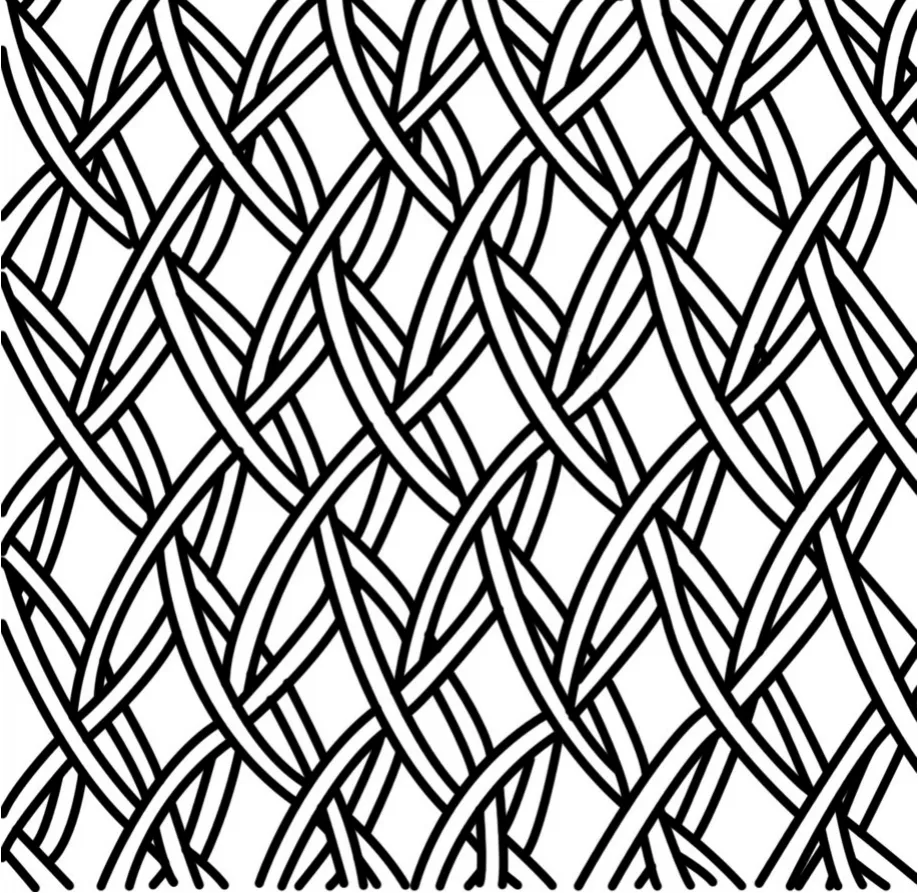

1、组织结构:在显微镜下可见,漆纱内为编织物外部髹漆,其编织组织结构为经编织物的组带形式(或可称纂组结构)。具体为,两组编织经线约呈垂直方向编织(为方便理解暂称为经向编织线和纬向编织线)每根编织线均由2股线合股组成,其经纬向线相互交穿绞合,即在此组织点2股经向编织线捻合合股后夹于2股分股的纬向编织线中,之后经纬向编织线2股间分别相绞,于下一个组织点则呈现为2股捻合合股的纬向线夹于2股分股的经向线中,由此往复循环(图二)。这种编织方式的优点为网格的可形变基数大,便于后续整形。

图一//大云山汉墓出土漆纱残片及细照

图二//漆纱组织结构示意图

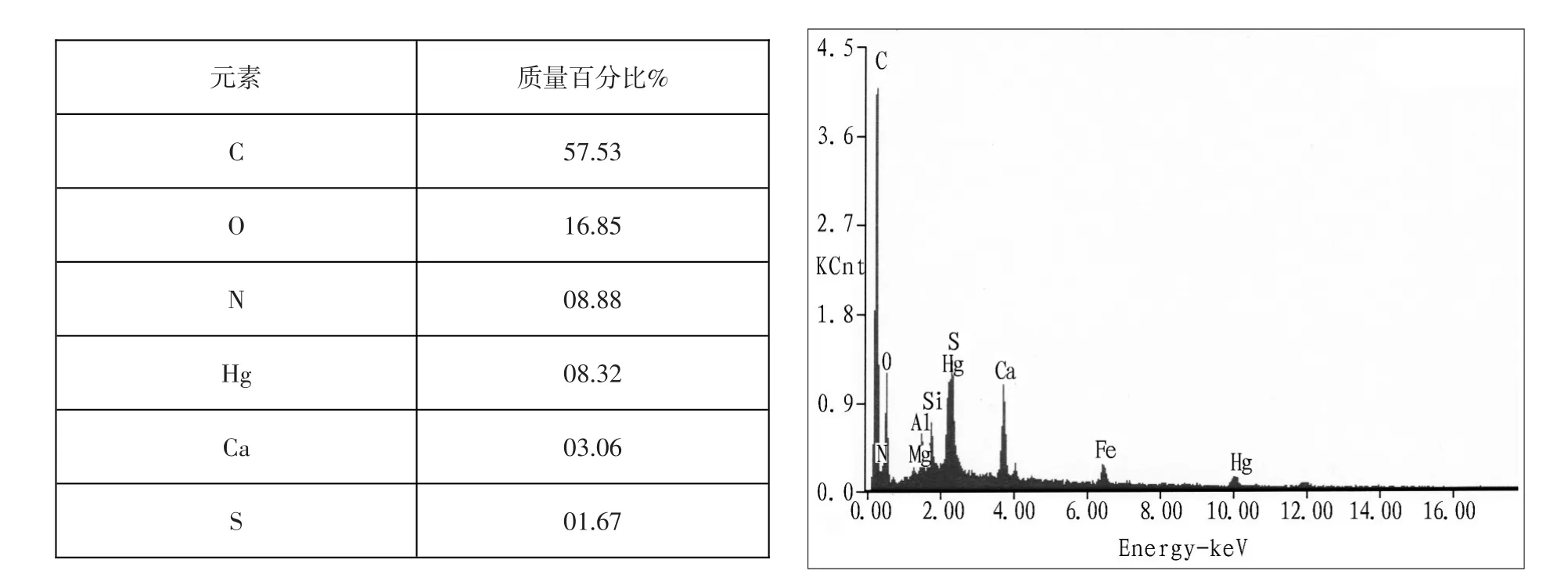

图四//漆纱残片X射线电子能谱及元素分析表

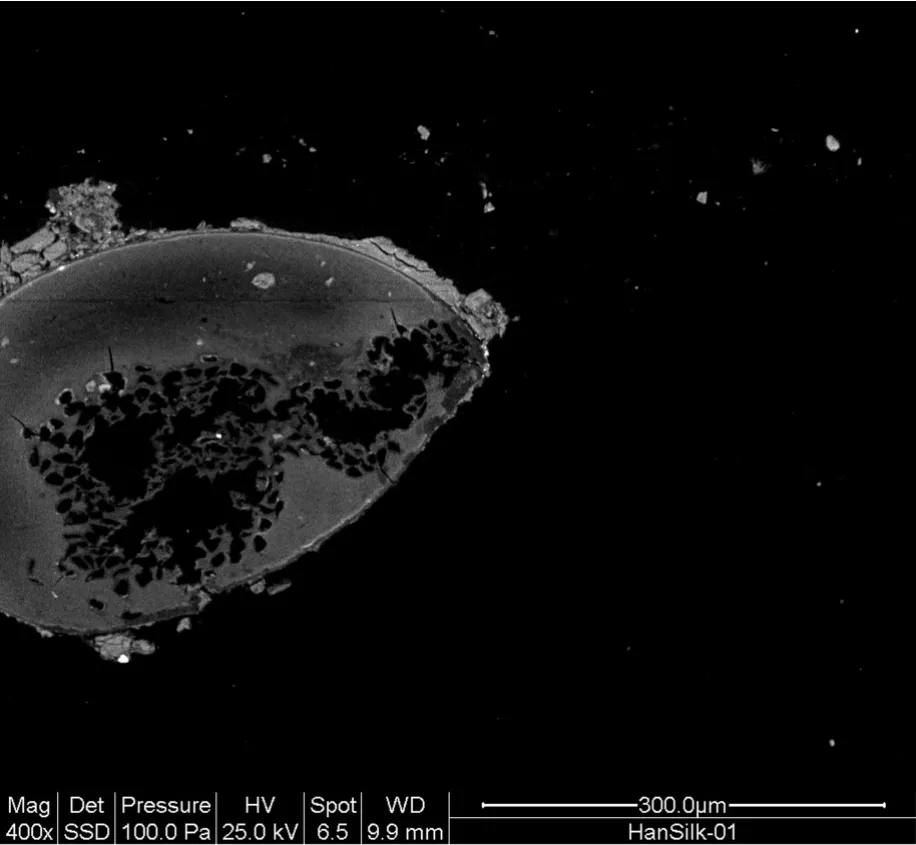

图三//漆纱横截面切片扫描电镜照片

2、鉴别:对漆纱碎块进行提取检测,其外层包裹物经傅里叶红外光谱检测,成分为大漆。漆纱内部织物纤维早已朽蚀不见,只有通过对漆纱残片整体包埋切片,观察其横截面上纤维朽蚀后留下的孔洞形态而推测。在扫描电镜下清晰可见,其单根纤维横截面呈边角圆润的三角形(图三),对照标准纤维图谱可知,其内部主体纤维为桑蚕丝。

3、表面粘染物分析:漆纱出土时局部表面粘有一层红色物质,略成粉末状,分布不太均匀,且固着性差,很容易散落。对这种红色物质提取,经X射线电子能谱分析可知,其中存在较高的汞元素(图四);检测漆纱表面无明显红色物处,知亦有汞元素存在。结合相应资料,可知其表面原红色物质为硫化汞即朱砂。朱砂作为一种易得的矿物染料,在我国古代早期使用较为普遍。

4、由显微镜观察可知表面髹漆是在编织定型后再进行的,也就是说先用柔软的丝线编织整理成所需形状,而后再髹漆定型,髹漆后其形状即固定。

5、漆纱残片恰好残留较粗的几根编织物位于原器物边缘,发现时其尚保存着原本曲折的形状,可能是对纱布起到支撑塑形作用。其具体属性尚不明确。

三、分析研究

漆纱又称为“纚”或“縰”,其结构为内部由丝、麻等物编织,再于表面髹漆而成,是古代一种较高级的材质。《释名·释首饰》:“纚以韬发者也,以纚为之,因以为名。”[1]

由于漆纱的有机质材料属性,不易保存,历来考古出土者并不多。有学者研究漆纱的保存“耐水解老化能力较差,在丝织物之下”[2],所以即使在有纺织品发现的墓葬中亦不易见到。目前考古出土的漆纱制品,主要器形为冠(注:考古另发现有外部髹漆的丝、麻编织履,此处暂不讨论)。

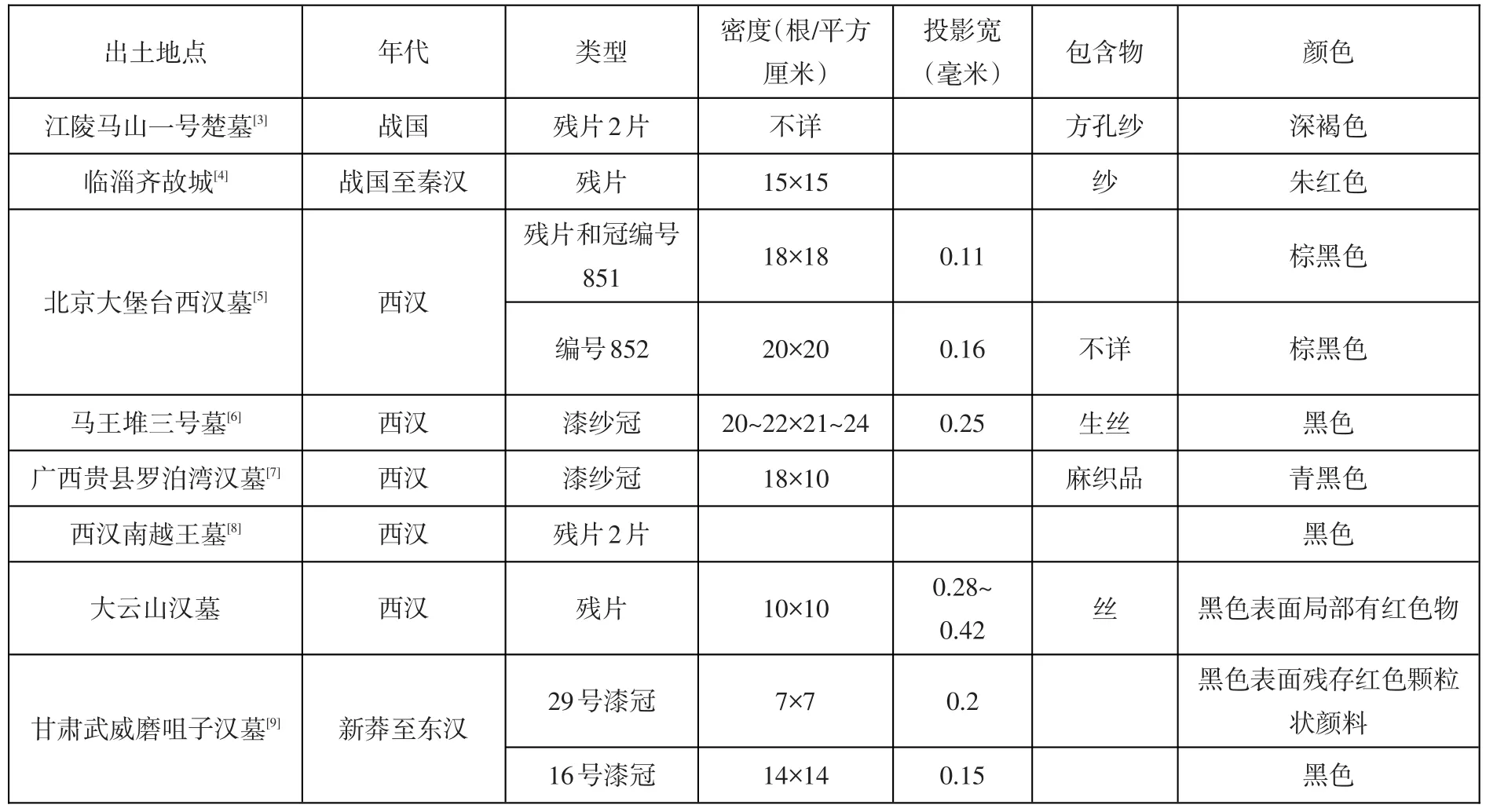

已发现可知的早期(汉及以前)漆纱情况见表一。

大云山汉墓出土的这块漆纱残片,由于发现于铁质铠甲的胄处,且同出有或起支撑作用的边缘,笔者推测其性质也是冠或与冠有关。对比以往出土漆纱情况,结合此次大云山汉墓出土漆纱残片的检测结果,可获得以下几点对古代漆纱及漆纱冠的深入认识。

1.使用材料

大云山汉墓出土漆纱残片,经包埋切片检测,知其内部编织物为蚕丝纤维,与常见漆纱内部所用纤维种类一致。是否可推知,内部用蚕丝编织作主体,外部髹大漆,为古代漆纱制作的常见方式。考古也见有麻纤维织物外髹漆的遗存发现,这种情况主要用于制作鞋履,如湖北江陵马山一号楚墓出土的麻鞋“表层用麻布,髹黑漆”[10],这种情况属于普通麻布上髹漆,与编织物不同,应另外讨论。使用麻纤维制作漆纚的,目前仅见于广西罗泊湾汉墓,暂为孤例。

2.结构

大云山汉墓出土漆纱残片内部编织物是一种经编织物,或可称为“组”式织物。这种结构的编织方式极为复杂,其织物具有轻薄、美观、伸缩性强的特点。考古发现这种编织方式主要用于带子,如印绶、冠缨、甲胄系带、鞋带等,质地一般为蚕丝纤维。在湖北荆门包山楚墓、长沙楚墓、长沙马王堆一号汉墓、河北满城汉墓、北京丰台大葆台汉墓等遗址都曾发现过(图五)。如满城汉墓“发现用丝缕编制的窄幅织物……它可能是用于结连玉璧和束紧玉鞋的。该织物作网状组织,拉伸时网眼能变成菱形”[12]。根据文献记载,《说文·系部》:“组,绶属也,其小者以为冠缨。”[13]《仪礼·士丧礼》:“夏葛屦,冬白屦,皆繶缁絇纯组綦,系于踵。”[14]《礼记·内则》:“偪屦,著綦。”郑玄注:“綦,履系也。”[15]可知这种编织物在古代被称为“组”或“綦”。

表一//考古发现汉及以前漆纱情况表

图五//长沙楚墓中发现的编织组带[11]

而纂组织物外再髹漆,便成了漆纱。显微观察大云山汉墓出土漆纱残片清晰可见,漆皮仅分布于漆纱表面,其纤维间并不见,可知髹漆是在内部编织定型后再进行的。即先用柔软的丝线编织纂组并整理成器物所需形状。根据纂组的特点,髹漆前其经纬线的交织点是可以相对移动的,即通过抻拉改变每四个结点间菱形对角线的长度,从而可达到织物形状的变化。而后用大漆封固表面,将经纬线间的结点固定,即可保持一定的立体效果。正是因为漆纱这种独特的可塑形特性,这种材料常被用来制作漆纱冠(考古发现的漆纱材料也有内部仅为平纹组织纱而其外髹漆的例子,但为数极少)。

漆纱冠的制作方法,长沙马王堆二、三号墓考古报告中认为:“当织物编好后,将此织物斜覆在冠子的模型上,碾压出初具轮廓的帽型,再加嵌帽框的固定线,然后在经纬线上反复地涂刷生漆,这种碾压出的弧形放射线更加固定牢实。”[16]

3.表面红色装饰物

大云山汉墓漆纱残片出土时表面局部粘有红色粉状物质,牢固性较弱,轻触则无。经X射线电子能谱检测分析知其中含有大量汞元素,推测该红色物质为矿物染料朱砂。因同时对残片表面无明显红色物覆盖处检测亦显示有较强汞元素存在,可知原红色颜料覆盖区域应比残存面积更大。

残片除红色颜料覆盖外,整体表现为亮黑色,具有漆器的天然光泽。这是目前考古已发现的漆纱遗物的普遍颜色,也是东周至汉代出土漆器的常见颜色。个别漆纱遗物显示为棕黑色的情况,推测应是大漆在氧化后褪色而形成的。

以往考古发现中,也有漆纱表面还施有红色颜料的例子,如甘肃武威磨咀子汉墓M62出土漆纱冠,“冠表面残存红色颗粒状颜料残迹”[17],从颜料呈颗粒状分析,疑也是矿物染料朱砂。

图六//大云山前室发现之红色漆纱残片

图七//临淄齐故城发现之漆纱(表面红色)

图八//漆纱冠形象

还有,根据南京博物院编写的《长毋相忘:读盱眙大云山江都王陵》一书记载,大云山汉墓主墓中除回廊甲胄箱发现此漆纱外,其前室也有漆纱遗迹出土,从发表的图片可见,彼处漆纱的面积更大,根据该书对同出“桃叶形金饰片”的描述,“此类金饰片与红色丝织品共出一处,出土时部分金饰片背面尚留有大量红色漆纱残片”[18](图六),虽未发表红色漆纱的具体报告,亦可以作为一例讨论。

另有一处新近材料,中国社科院考古所2013年在山东临淄齐故城遗址发现一处漆纱遗迹,漆纱表面整体覆盖红色,颜色保存极为鲜艳[19]。

后世使用的漆纱冠应多为黑色,因有所谓的“乌纱帽”之称。而考古发现的早期绝大多数漆纱也都是黑色的,那么这三例表面涂朱的个案,虽然不能排除是埋葬时在墓葬中粘染上的可能性,但是至少可以带给人们这样一个启示:或许这种漆纱织物表面原本是可以作红色装饰的。特别是齐故城的材料,从照片可显见红色物只存在于漆纱表面(图七),其所附着的泥土中并未见,且漆纱孔洞内也并未见红色,或可推测矿物颜料朱砂在髹饰时便已混合于大漆中。

另外的佐证可从实物与壁画中描绘形象的比较中获得。考古发现出土于马王堆三号墓中的漆纱冠(北162-1),由于存放在油彩漆奁中,得以很好的保存[20](图八‥1);其与磨咀子汉墓M62出土的漆纱质所谓“短耳屋形冠”[21](图八‥2),形制略同;而1916—1924年间于河南洛阳八里台出土,现藏于美国波士顿艺术博物馆的一副西汉晚期的壁画中一人所戴之帽,其形制又与二者十分相似[22]。从壁画可清楚看出,冠为朱红色。虽无法肯定壁画中人物头戴之冠材质一定为漆纱,但或可作为这种形制漆纱冠可能有红色的旁证(图八‥3)。

对于红色漆纱考古并不多见的现象,概是由于朱砂属于矿物颜料,其装饰时需借用胶类物质粘合,而在埋藏过程中随着古代动物或植物胶类渐渐分解消逝,朱砂也就渐渐脱离漆纱表面混合于周围泥土中了。这一推测能否被证实,需要等待日后更多的考古发现。

图九//东汉画像石中所见漆纱冠

4.支撑物

大云山汉墓漆纱残片出土时,其附近另同出了几根略粗的细绳状物,表面亦髹黑漆,并形成一定的弯曲形状,笔者推测它们的作用可能为漆纱的边缘支撑物。支撑物的属性目前尚不明。

《后汉书·舆服志》在谈到“长冠”时有“促漆纚为之……以竹为裹”[23]的记载,似乎提示了东汉时某种漆纱冠,是以竹圈弯折制成冠形作为边缘支撑的。

这种说法在磨咀子汉墓出土漆纱冠上得到了很好的实证。磨咀子汉墓M62出土“短耳屋形冠”即“边缘裹竹圈”。其M49墓主男尸头戴的“漆纚菱孔纹的冠”,也是“周围一圈裹细竹筋,头顶另设一竹圈架,上搭纚片一条,像是汉代的进贤冠”。这说明历史上至少曾有两种不同的“以竹为裹”的漆纱冠类型存在。

《后汉书·舆服志》亦载“法冠,一曰柱后。高五寸,以纚为展筩,铁柱卷,执法者服之”[24]。目前,虽尚未有带“铁柱卷”的漆纚出土,但湖北云梦睡虎地秦墓曾出土过一件“丝帽”(M11‥71),帽上穿缠有铁丝,“铁丝按帽子形制所需而弯曲”[25]。或者可以说随着时期、地域、式样的变化,漆纱冠是曾有多种不同支撑物存在的。

5.源流研究

用漆纱做的冠具有其他材质无法比拟的优点:丝织物髹漆定型后变得硬挺,可达到所需立体效果;且相对于别的材质,漆纱轻薄,既不会有沉重感,又通风透气,不会使头部潮热。

所以这种材质在后世依然被广泛使用。《隋书·礼仪志》有:“弁……此通用乌漆纱而为之”[26],明代李时珍《本草纲目·服器·幞头》:“幞头,朝服也,北周武帝始用漆纱制之,至唐又有纱帽之制,逮今用之。”[27]李时珍的考据显然有误,这种漆纱冠至迟在两汉魏晋已非常流行,考古发现汉代画像石(图九)[28]及魏晋时期的壁画(图一〇)[29]中均可见有很多漆纱冠的形象。

从考古发现看,早期出土这种漆纱冠的主要是东周的楚国和汉代的墓葬,或可推知这种漆纱冠大概首先由楚国发明并使用,而被汉代延续并推广。

“冠”在中国服饰史上占有十分重要的地位,历代王朝均把制定冠服制度作为安邦兴国的大事。《礼记·冠义》有:“冠者,礼之始也;嘉事之重者也。”[30]而东周时楚国冠服的特点即为“鲜冠组缨,缝衣博袍”[31],“组缨”的说法在包山楚墓竹简中也有见到[32]。而楚冠具体形制如何呢?必是“冠切云之崔嵬”[33]。在考古发现的楚国漆画中有很多描绘楚人戴冠的形象(图一一)[34],其所配之冠均是高耸而形制奇特,大概只有这样的冠,才能配合画中婀娜起舞的飘逸效果。

图一 //魏晋壁画中所见漆纱冠

图一一//漆画及帛画上的楚式高冠

楚文化一向是以精妙、奇幻的特点示人的。考古发现的楚国漆器、青铜器、纺织品等无不体现出楚文化这种神秘又独特的气质;而色彩艳丽、制作精巧又造型多变的衣冠,恰好能作为楚文化的最佳诠释。

这种高耸的形制奇特的冠式,非一种延展性好、轻薄且容易塑形的材质而不可得。纂组结构,即具有“延展性好可形变能力强”的特点,《楚辞·招魂》中即有“纂组绮缟,结琦璜些”[35],推知纂组这种复杂的编织工艺,也可能产生于善于奇思妙想的楚人。大概为达到轻薄且容易塑形的效果,楚人又在纂组上髹漆,从而产生了漆纱冠。对这种神奇材料的发明,令人不得不佩服楚人的想象力和智慧。从楚国出土漆画等形象看,那种冠有很多种形制,或高耸或鹊尾,可惜考古尚没有发现完整的例子。汉代流行的漆纚冠,应是从楚系的漆纱冠流传而来,汉文化根本上是沿袭了楚文化的风格,二者一脉相承。

根据考古发现,楚、汉文化都出土过纱质冠。长沙楚墓、云梦睡虎地秦墓和江陵凤凰山汉墓,均有纱冠出土。冠分别由“黄褐色纱”[36]、“加捻组复丝编织”[37]或“冠面和冠里由两种不同经纬密度的纱缝合成”[38]。尚没有证据证明纱冠与漆纱冠产生的先后顺序,是否楚人在已有的纱冠外又加髹漆从而发明了漆纱冠,还需考古材料证明。

本文通过对盱眙大云山汉墓出土漆纱残片的科学分析,对其成分、结构、制作工艺、装饰物性质等方面有了清晰的了解;并推导出对楚、汉这一类漆纱冠的一系列综合认识。结合以往考古材料和文献记载,笔者推测:漆纱冠这一形制,可能起源于楚国,并沿用至汉及后世。大云山汉墓出土的漆纱残片为研究古代科技史、服饰史以及物质文化等多方面提供了珍贵的实物材料。

(致谢:本文的研究工作在扫描电镜及X射线电子能谱检测方面得到了故宫博物院实验室王允丽、李媛等老师的无私帮助,特此向上述先生表示衷心的感谢!)

[1]汉·刘熙撰,清·毕沅疏证、王先谦补:《释名疏证补》,中华书局2008年,第158页。

[2]王厉冰等:《髹漆丝织物的水解老化性能研究》,《文物保护与考古科学》2009年第2期。

[3][10]湖北省荆州地区博物馆:《江陵马山一号楚墓》,文物出版社1985年,第33、24页。

[4][19]周旸:《丹漆纱和素麻——临淄齐故城出土纺织品的一些认识》,《丝绸》2015年第8期。

[5]中国社会科学院考古研究所:《北京大葆台汉墓》,文物出版社1989年,第58页。

[6][16][20]湖南省博物馆:《长沙马王堆二、三号汉墓——田野考古发掘报告》(第1卷),文物出版社2004年,第226、226页、彩版四三。

[7]广西壮族自治区博物馆:《广西贵县罗泊湾汉墓》,文物出版社1988年,第86页。

[8]广东省博物馆等:《西汉南越王墓》,文物出版社1991年,第138页。

[9][17][21]甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年第12期。

[11][36]湖南省博物馆等:《长沙楚墓》,文物出版社2000年,图版四七、第415页。

[12]中国社会科学院考古研究所:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社1980年,第159页。

[13]汉·许慎撰、清·段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年,第653页。

[14]清·阮元校刻:《十三经注疏·仪礼》,清嘉庆刊本,中华书局2009年,第2449页。

[15][30]王梦鸥注译:《礼记今注今译》,天津古籍出版社1987年,第357、789页。

[18]南京博物院:《长毋相忘:读盱眙大云山江都王陵》,译林出版社2013年,第293页。

[22]中国墓室壁画全集编辑委员会:《中国美术分类全集·中国墓室壁画全集·汉魏晋南北朝》,河北教育出版社2011年,第20页。

[23][24]晋·司马彪撰、梁·刘昭注补:《后汉书》,中华书局1973年,第3664、3667页。

[25][37]《云梦睡虎地秦墓》编写组:《云梦睡虎地秦墓》,文物出版社1981年,第59页。

[26]唐·魏征等:《隋书》,中华书局1973年,第266页。

[27]明·李时珍:《本草纲目》,影印文渊阁四库全书本,台湾商务印书馆1986年,第774册158页。

[28]中国画像石全集编辑委员会编:《中国美术分类全集·中国画像石全集2·山东汉画像石》,山东美术出版社2000年,第6页。

[29]徐光冀主编:《中国出土壁画全集(第一册)》,科学出版社2012年,第49页。

[31]谭家健、孙中原注译:《墨子今注今译》,商务印书馆2009年,第389页。

[32]湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,文物出版社1991年,第369页。

[33][35]王泗原:《楚辞校释》,中华书局2014年,第161、137页。

[34](左)中国漆器全集编辑委员会编:《中国美术全集·中国漆器全集1·先秦》,福建美术出版社1997年,第105页。(右)湖南省博物馆等:《长沙楚墓》,文物出版社2000年,彩版四八。

[38]陈振裕:《江陵凤凰山一六八号汉墓》,《考古学报》1993年第4期。

The Lacquered Fabric Remains Unearthed from the Dayunshan Han Tombs and the Lacquered Fabric Hats Originated from the Chu State

WANG Dan1LI Ze-bin2

(1.Institute of Archaeology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,100710; 2.Nanjing Museum,Nanjing,Jiangsu,210016)

The examination on the lacquered fabric remains unearthed from the Dayunshan Han tombs, which are located in Xuyi,Jiangsu province,indicates that the base fabric was silk made of threads woven with warp knitting technique and the lacquer coating was decorated with red pigment,as seen in most of the lacquered fabric hats from the Han and Chu.Referring to the archaeological materials and historical litera⁃ture,it is concluded that this form of lacquered fabric hats may be originated from the Chu state and had been followed in the Han and other dynasties to come.

lacquered fabric;zuanzu(weaving technique);cinnabar pigment;Chu culture

K871.41

A

(责任编辑:张平凤;校对:朱国平)

2017-01-03

王丹(1981—),女,中国社会科学院考古研究所助理研究员,主要研究方向:考古学、纺织服饰史、文化遗产保护。

李则斌(1963—),男,南京博物院考古研究所研究员,主要研究方向:汉唐考古。