江苏扬州郭庄隋代墓葬发掘简报

2017-08-31扬州市文物考古研究所

扬州市文物考古研究所

江苏扬州郭庄隋代墓葬发掘简报

扬州市文物考古研究所

郭庄隋代墓葬位于江苏扬州西湖镇俞桥村郭庄境内,2011年11月底,扬州市文物考古研究所对其进行了抢救性发掘。此次考古发掘清理了三座竖穴土坑夫妇合葬木棺墓,出土了瓷器、铜器、玉器、石器、漆木器及钱币等随葬器物,具有隋代墓葬的特征。三座墓葬的发掘,为研究扬州地区隋代丧葬习俗提供了珍贵的实物资料。

扬州 隋代 墓葬 木枕 青釉瓷器

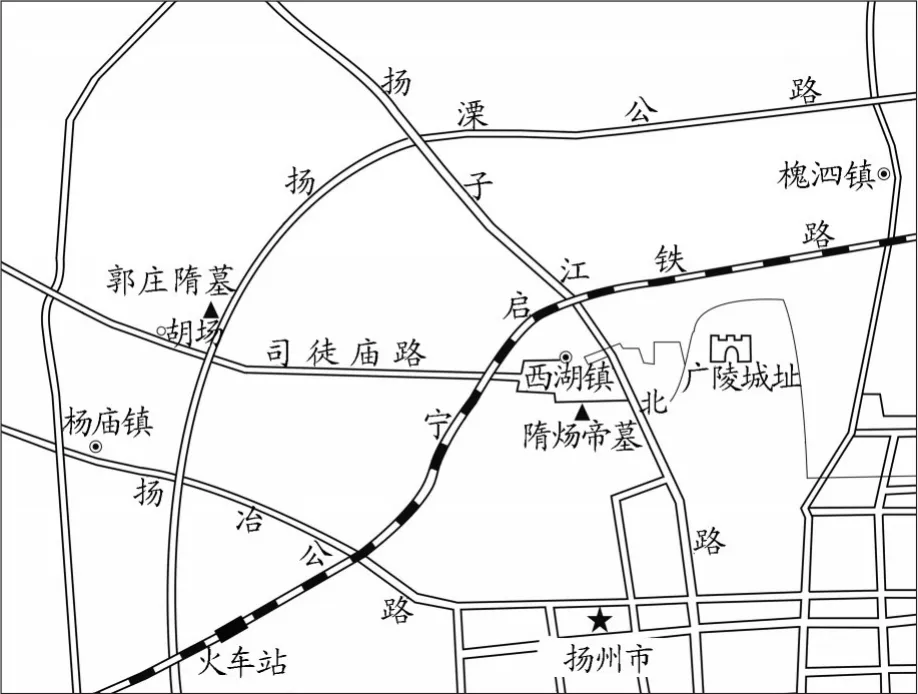

郭庄隋代墓葬位于江苏扬州西湖镇俞桥村郭庄境内,地理坐标为东经119°21 9、北纬32°26 9。2011年11月23日,在江苏扬州维扬经济开发区横二支路道路建设施工时发现了古墓葬。扬州市文物考古研究所接到报告后,迅速安排专业技术人员赶至现场调查,并对施工道路的范围进行勘查,抢救性发掘了三座竖穴土坑夫妇合葬木棺墓,编号分别为2011YXGM1、M2、M3(以下简称为M1、M2、M3),其中M1棺盖在施工过程中遭受一定破坏(图一)。现将墓葬清理情况简报如下。

一、墓葬形制

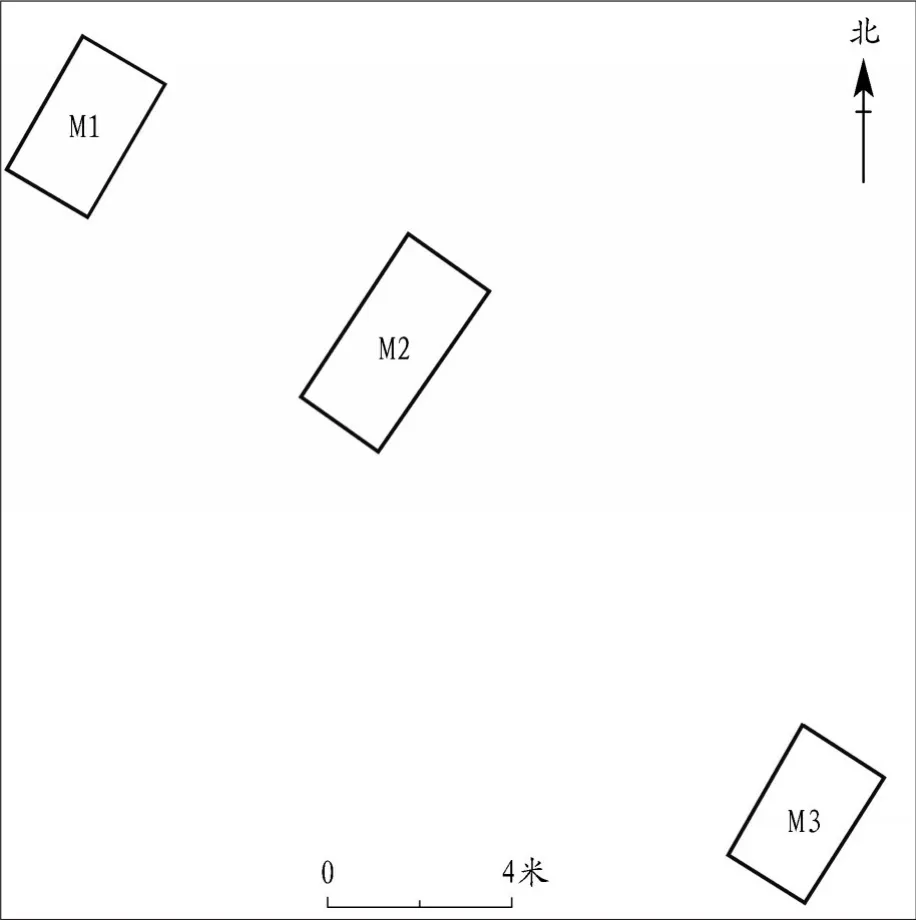

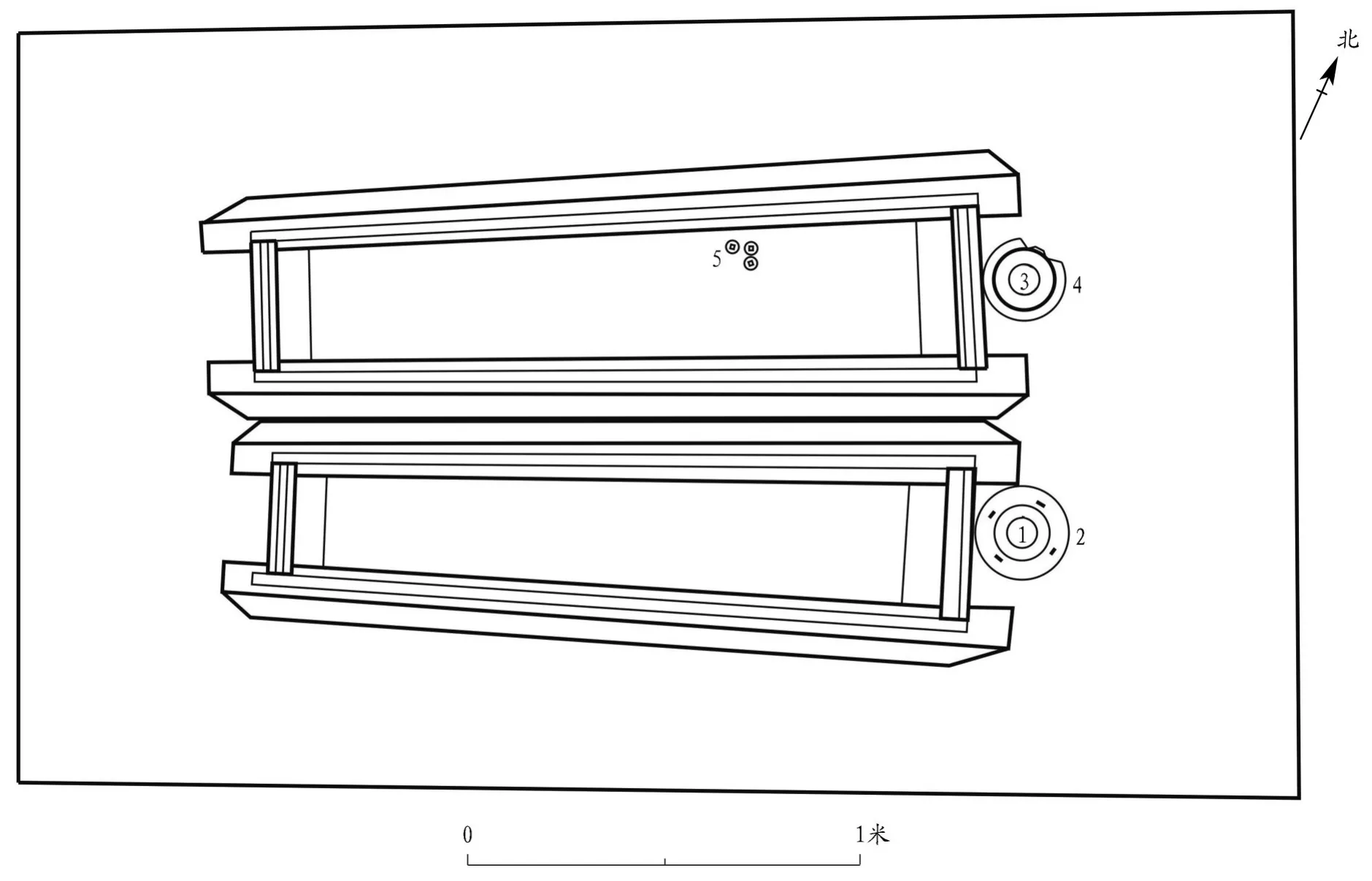

墓葬上部覆土已被施工下挖路基时所破坏。三座墓葬均为竖穴土坑夫妇合葬木棺墓,墓圹呈梯形,口大底小。三座墓排列有序,分布于西北—东南一条直线上。墓葬方向亦基本一致,呈东北—西南向(图二)。

图一//郭庄隋代墓葬位置示意图

M1坑口长3.54、宽2.02~2.12米,墓向30°。坑口东边设有一个宽0.1米的二层台,距地表深0.2米,坑底距地表深1.65米(图三;封二‥1)。

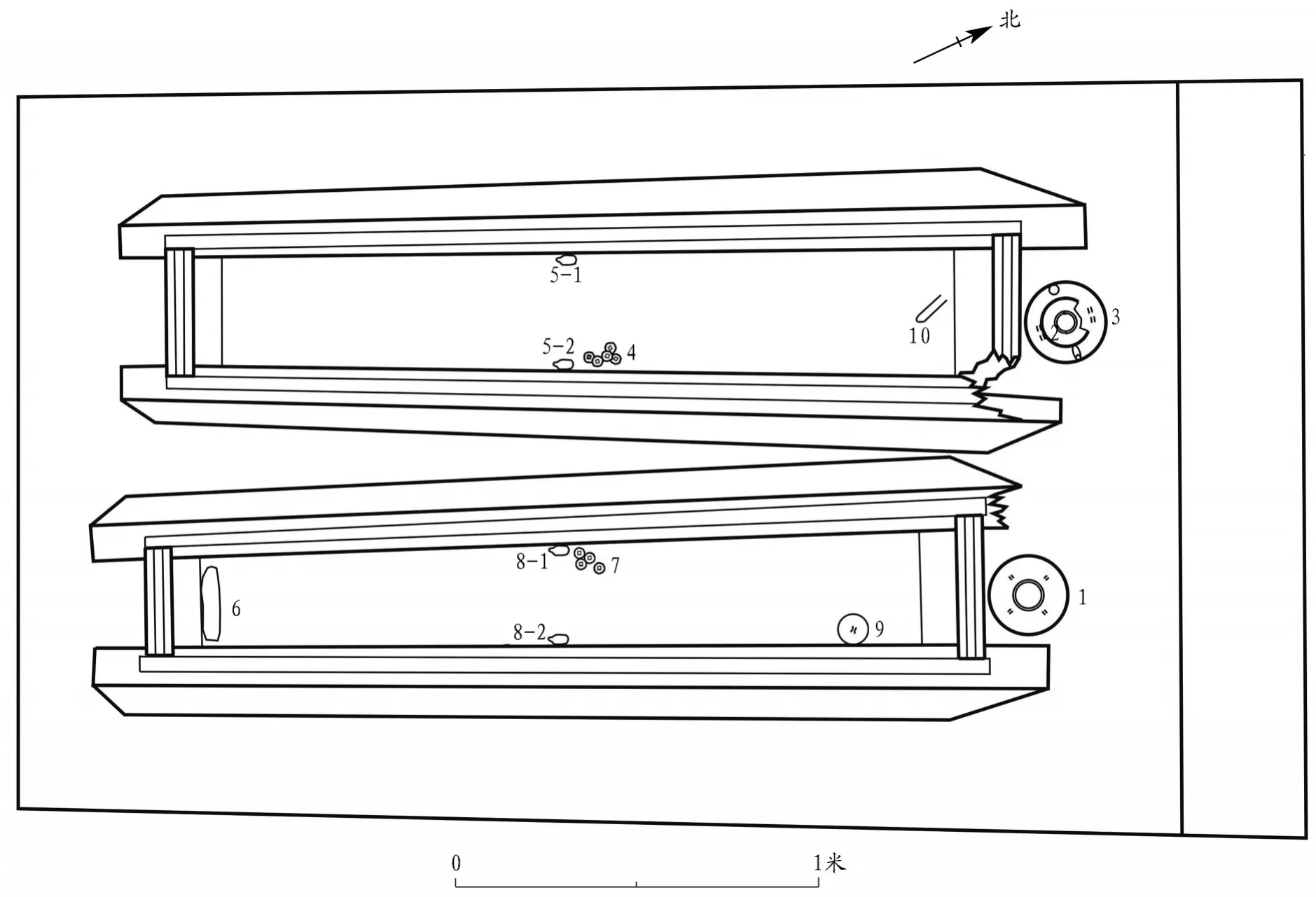

M2坑口长4.3、宽2.0~2.1米,墓向35°。坑口东边设有一个宽0.1米的二层台,清理深度为0.2米,坑底距地表深1.6米(图四;封二‥2、3)。

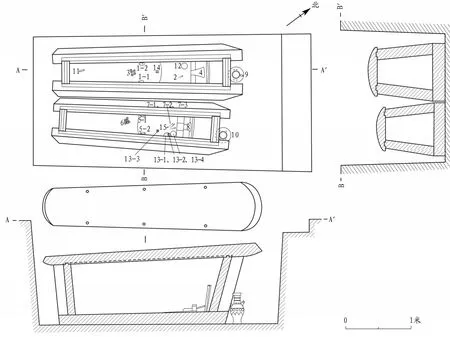

M3坑口长3.25、宽1.9~2米,墓向32°。坑底距地表深1.5米(图五;封二‥4)。

现以保存最好、随葬器物最丰富的M2为例,对葬具形制作具体说明。墓葬内放置两具梯形木棺,桫木质,前高后低、前宽后窄、口小底大,由棺盖、底板、两侧壁板及前后挡板四部分围合而成。侧壁板两端内侧开竖槽,插入两挡板,棺的两侧壁板、挡板与棺盖交接处有凹凸榫卡合,以固定棺盖,侧壁板、挡板与底板无榫卯结构,只用棺钉固定。右侧为男棺,棺盖前端宽且厚,后端窄且薄,横截面呈弧形,中部拱隆,两侧对称分布六个铁钉,下面凿有长方形凹榫,长3.4、前宽0.72、后宽0.55、厚0.14~0.2米。棺上口通长2.88,前宽0.68、内高0.84,后宽0.54、内高0.78米。棺底板纵截面呈倒梯形,上长2.66、下长2.56、厚0.14~0.19米,底板前后端面的斜度与棺前后挡板斜度相同。两侧壁板呈倒梯形,上长2.88、下长2.66、厚0.14~0.16米,与底板端面斜度相同。左侧为女棺,尺寸略小,形制与男棺相同。出土文物15件(组)。男棺内随葬滑石猪、铜钱、木枕等,棺外前侧随葬青釉鸡首壶1件。女棺内随葬滑石猪、铜钱、木枕、银簪、玉钗等,棺外前侧随葬青釉盘口壶1件。

图二//郭庄墓葬平面分布图

图三//M1平面图

二、随葬器物

三座墓葬均未被盗掘,保存较为完整。棺内随葬品主要为死者穿戴、手握饰品、木枕及铜钱等,棺外的随葬器物放置在前端,为青釉瓷碗、壶、罐。出土瓷器、铜器、玉器、石器、漆木器及钱币等随葬器物共计30件(组)。

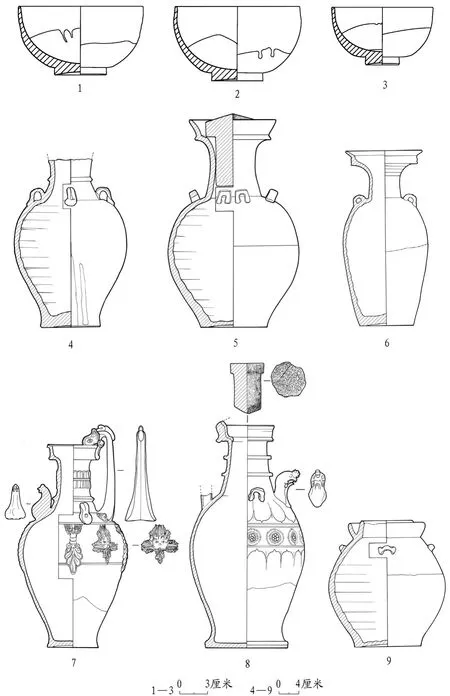

(一)青釉瓷器

碗3件。M1‥2,覆扣于M1右棺外前端的青釉鸡首壶口上。敛口,圆唇,弧腹,饼足,平底内凹。灰胎,胎内有杂质。青釉,内外壁均施半截釉,釉下均施化妆土,釉面有细密开片,有光泽感。口径13.1、底径5.6、高7.4厘米(图六‥1)。M3‥1,覆扣于M3左棺外前端的青釉双唇罐口上。敛口,圆唇,弧腹,饼足,平底内凹。灰胎,表面发红,胎内有杂质。青釉,内外壁均施半截釉,有流釉现象,釉下均施化妆土,釉面有细密开片,有光泽感。口径13.5、底径5.6、高8厘米(图六‥2)。M3‥3,直口,方唇,弧腹,小饼足底,平底内凹,足墙微外撇。灰胎,细腻有杂质。青釉,内外壁均施半截釉,釉面有细密开片,光泽感强。口径10.7、底径3.6、高6.1厘米(图六‥ 3;封三‥1)。

图四//M2平、剖面图

盘口壶3件。M1‥1,口沿残,长颈,鼓腹,下腹渐内收,平底内凹。肩部附四系。颈部有一道凸弦纹,灰胎,细腻,有灰白色细粒杂质。青釉,外壁施釉不到底,釉面有开片、流釉现象,釉厚处窑变成月白色斑纹。外底有4个圆形支钉痕。口内有“T”形木塞。残口径11、腹径22.8、底径12、残高34厘米(图六‥4)。M2‥10,盘口侈沿,长颈,鼓腹,平底内凹。肩部六个横系。灰胎,细腻。青釉,内壁仅施釉至颈部,外壁施半截釉,釉面开片,有光泽感。口内有“T”形木塞。口径17.7、腹径16.8、底径11、通高42.2厘米(图六‥ 5;封三‥4)。M3‥4,盘口,侈沿,细长颈,橄榄形腹,平底内凹。肩部置对称双复系。灰胎,细腻。青釉,内壁仅施釉至颈部,外壁施半截釉,釉面光亮。盘口内4个支钉痕。口径15、腹径16.8、底径11、通高35.5厘米(图六‥ 6;封三‥6)。

鸡首壶2件。M1‥3,盘口,侈沿,细长颈,鼓腹,下腹逐渐内收,至底部又微向外侈,平底内凹。肩部向外伸出一鸡首,高冠,圆目,嘴两侧各塑两个肉髯。肩部置一个双股执把,把端为螭首双角,张口衔壶盘口。在肩部把手和鸡首两侧各贴两个竖系。颈部有两道凸弦纹,上弦纹上下有仰、俯莲瓣纹。肩与颈相接处以及肩部又有两道凸弦纹,其内部贴四个模印高浮雕兽面纹,兽面外围为连珠纹。腹中部有两道细凹弦纹。肩部凸弦纹和凹弦纹为模印贴花纹饰,兽面下连接一枝叶纹,共四组,在其间间隔模印四根枝叶纹中部兽面纹组合四组。青釉,内壁施釉至长颈中部,外壁施釉不到底,釉面开细片,有光泽感。灰白胎,细腻,坚致。口径10.5、腹径21.3、底径10.3、通高44厘米(图六‥ 7;封三‥2)。M2‥9,盘口,长颈,溜肩,橄榄形腹,下腹逐渐内收,至底部又微向外侈,平底。肩部向外伸出一鸡首,高冠,圆目,张嘴作啼鸣状,嘴两侧塑肉髯。肩部置一个双股执把,把端为螭首双角,张口衔壶盘口。在肩部把手和鸡首两侧各贴塑两个桥形横系。颈部有两道方形凸弦纹。在壶腹部划两道凹弦纹,在弦纹间有14颗连珠纹与外围两道放射状短线纹组合,弦纹上侧饰15瓣覆莲纹,下侧饰18瓣仰莲纹。内壁施釉至长颈中部,外壁施釉不到底,釉面开细片,有光泽感。灰白胎,细腻,坚致。口内有“T”形木塞。口径10.8、腹径22.6、底径16.7、残高46厘米(图六‥ 8;封三‥5)。

图五//M3平面图

双唇罐1件。M3‥2,外唇残。内唇微敛,鼓腹,平底内凹。肩部附四个横形系。灰胎,胎内有杂质。深青釉,内壁仅口沿及外部施半截釉,釉面开片,釉面大部分脱落。内口径10.9、外口径16.8(复原)、腹径23.6、底径13.2、通高25.6厘米(图六‥ 9;封三‥3)。

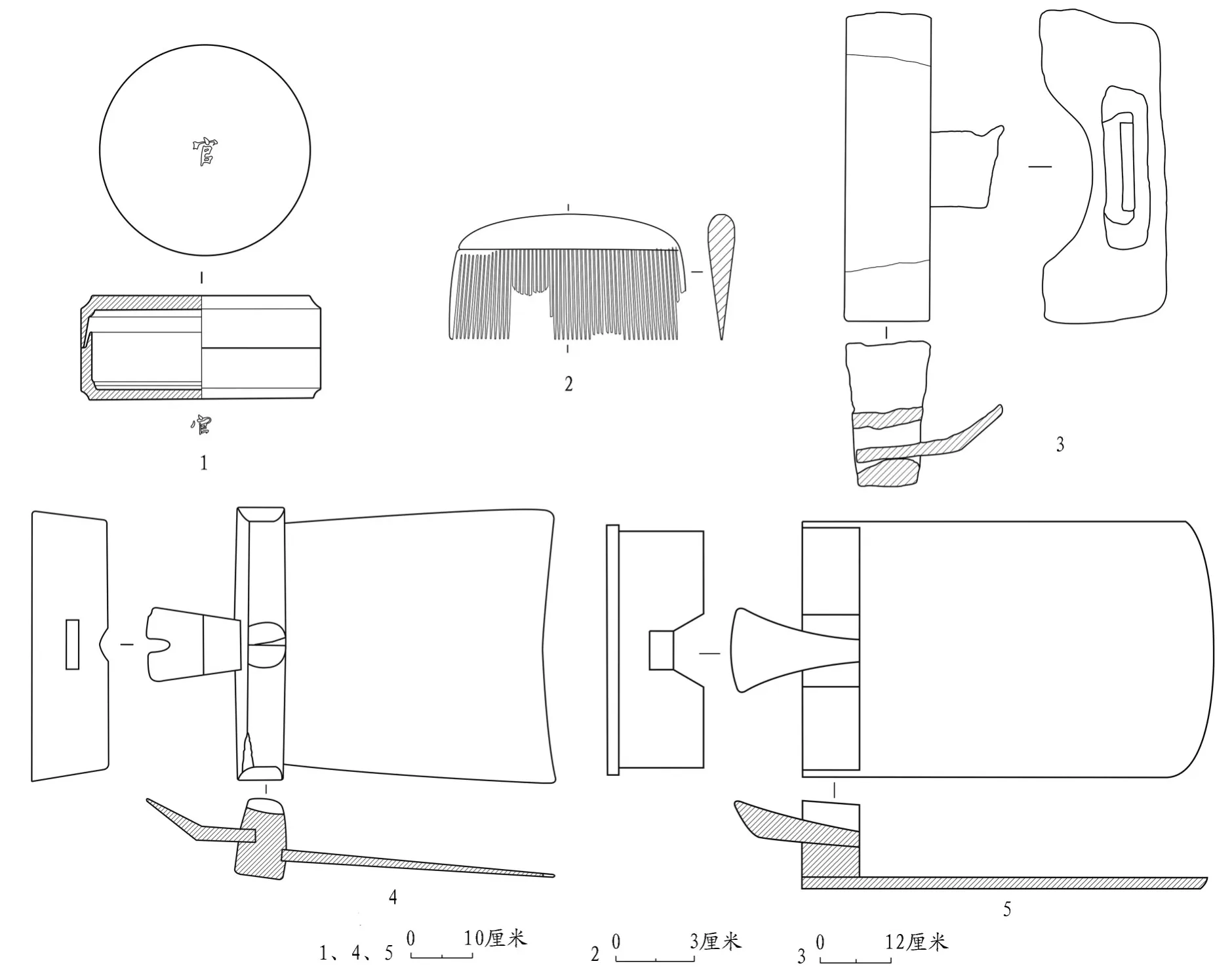

(二)漆木器

漆盒1件。M2‥13-1,盒盖、盒底组成。盒盖,直口,圆唇,平顶,顶缘弧形凹角。盒底,子母口,圆唇,直壁,腹下弧形内凹。木胎,用整木刳削。盒内外髹黑漆,光洁明亮。盒盖内顶和底部均书写“官”字款。底径19.2、高7.7厘米(图七‥ 1;彩插一〇‥6)。

木篦1件。M2‥13-2,置于漆盒中,残存近半。弧形篦背,两端有侧护。侧护间为刺形齿,现有篦齿30根。梳两面的齿上方均有凹槽一道。通高4.6、残长9.1厘米(图七‥2)。

木枕3件,均桫木质。M1‥6,由颈枕和头托两部分组成。颈枕呈银锭形,中部为凹弧形,中间偏下有一个长方形穿孔榫眼,用于置曲尺形木板头托。上长26、下长24.7、上宽7.3、下宽5、高7.3厘米(图七‥ 3;彩插一〇‥4)。M2‥4,由颈枕、头托及尸板三部分组成,颈枕为长方形,上面为弧形,中部有一个“V”形凹槽,枕外侧凿一个深2厘米的长方形榫眼,放置曲尺形斜坡状木托。内侧凿一个通长1厘米深的凹槽,安装一个长方形的托板,木板一端为方形,另一端为内弧形。高13、宽44.5、通长65厘米(图七‥ 4;彩插一〇‥3)。M2‥8,由颈枕、头托及尸板三部分组成,颈枕为长方形,中部有一个倒梯形凹槽,槽底部内低外稍高。凹槽的底部凿有一个方形的榫孔,其内正好置一个舌形斜坡状木托。枕下面放一块托板,板一端为方形,另一端为外弧形,托板比枕两侧多出1厘米。高14.5、宽41.7、通长80厘米(图七‥ 5;彩插一〇‥5)。

图六//青釉瓷器

(三)铜器

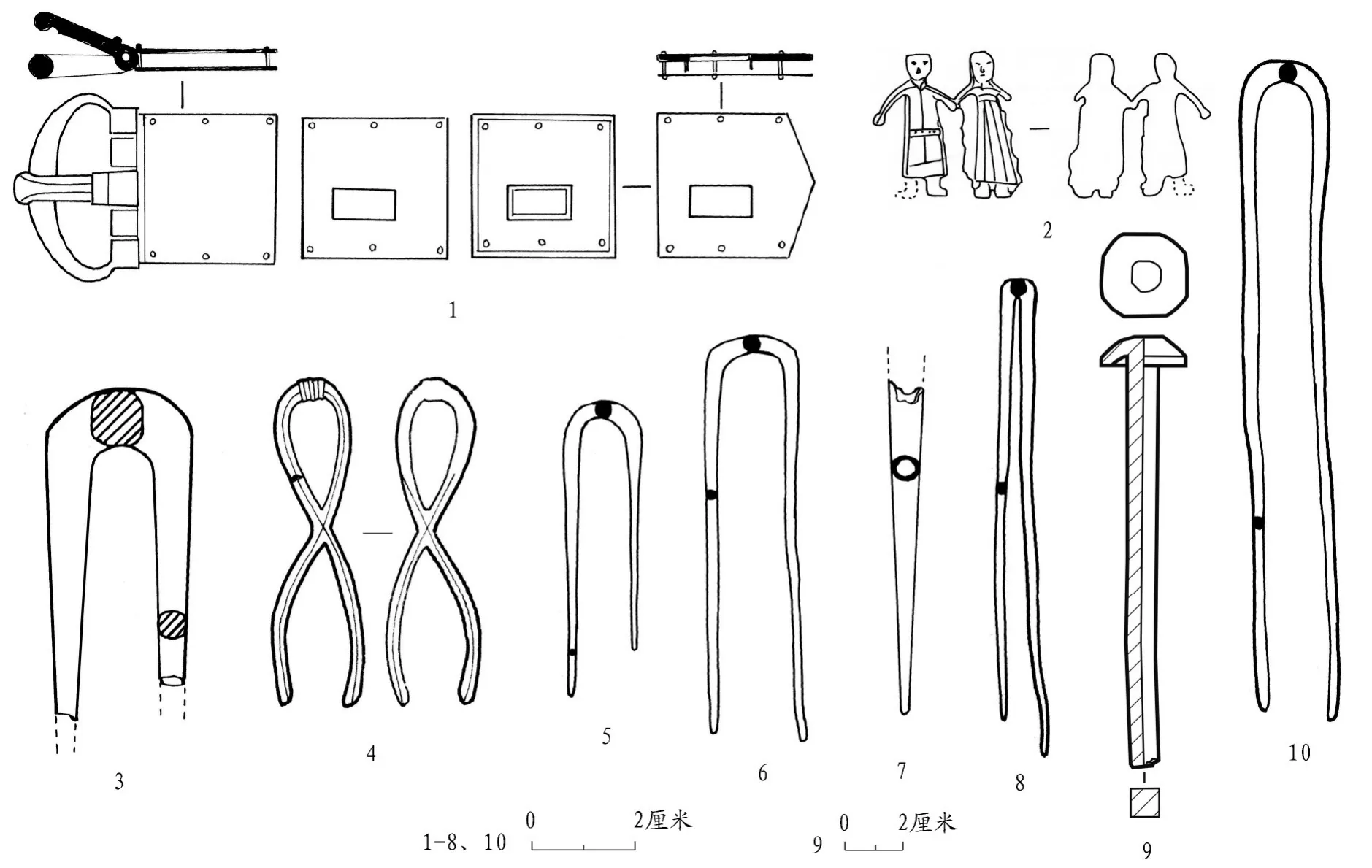

铜腰带一套4件,M2‥14。带扣,1件。由椭圆形铜环和方形铜片铆合而成,周缘抹斜,铜片对折后,铆钉铆合加固,一端以圆形轴孔和椭圆形环相接,舌形扣针。通长5.1、环长径3.5、短径1.5、扣针长2.34厘米。方形带銙,2件。由上下两片方形铜片铆合而成,周缘抹斜,上下各有6颗铆钉相接,下端有矩形穿孔。銙边长2.65、厚0.6厘米,矩形孔边长1.2、宽0.5厘米。铊尾,1件。由上下两片方形铜片铆合而成,周缘抹斜,上下各有6颗铆钉相接,平面呈圭形,一端平齐,一端为钝角。通长为2.9、宽2.7厘米,两片厚0.23厘米(图九‥ 1;彩插一〇‥7)。

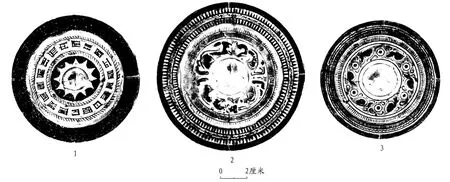

铜镜3件。M1‥9,连弧纹昭明镜,圆形,镜面平直。半圆形钮,圆形钮座,宽平素缘。座外为十二连弧纹,之外为两周斜短线纹间一圈铭文,字迹模糊,“内而清而以而昭而日而月而□而□泄而”。面径9.8、背径8.6、钮高1.0、钮宽2.1、缘高0.5厘米(图八‥ 1;封三‥7)。M2‥12,东王公西王母四兽镜,圆形,圆钮,圆钮座。内区高浮雕环列四兽,体态丰腴,立体感强,两两相对作戏情状,尾巴上翘。铭文一圈,字迹模糊,零星能识读“□□作竟□□□辟去不羊宜古市上有东王父西王母□□□□”。外区两圈锯齿纹夹双线波折纹。面径12、背径11.2、钮高1.2、钮宽1.3、缘高0.4厘米(图八‥ 2;封三‥8)。M2‥13-4,六乳六鸟纹镜,圆形,圆钮,圆钮座。内区为六乳与六鸟相间环列,鸟昂首欲飞,其间点缀云纹。外区为锯齿纹和双线波折纹组合。面径9.9、背径8.5、钮高0.6、钮宽1.3、缘高0.4厘米(图八‥ 3;封三‥9)。

图七//漆木器

图八//铜镜拓片

鎏金铜钗1件。M1‥10-1,整体呈“U”字形,圆截面,钗首向端部渐变尖,尖锋。残长5.3、钗首宽1.5厘米(图九‥5)。

(四)银器

银双人饰件1件。M2‥13-3,模铸,左男右女,男一腿残,两人手搀手。形体虽小,面部及衣着刻划细腻,富有动态感。宽2.5、高2.86厘米(图九‥2)。

银饰件1件。M2‥15,模铸,整体呈“∝”字形,截面略呈三角形,背面有凸细线纹。长6.3、宽1.5厘米(图九‥4)。

银钗3件。M2‥2,整体呈“U”字形,圆截面,钗首向端部渐变尖。长7.88、钗首宽1.83厘米(图九‥6)。M1‥10-2,双股叉形并拢,圆截面,钗首向端部渐变尖,锋圆钝。长9.2、钗首宽0.69厘米(图九‥8)。M2‥7-1,整体呈“U”字形,圆截面,钗首向端部渐变尖,锋圆钝。长12.57、钗首宽2.26厘米(图九‥10)。

银簪1件。M2‥7-2,整体呈圆锥形,中空,簪首已锈蚀残断。残长6.5、断面直径0.6厘米(图九‥7)。

(五)钱币

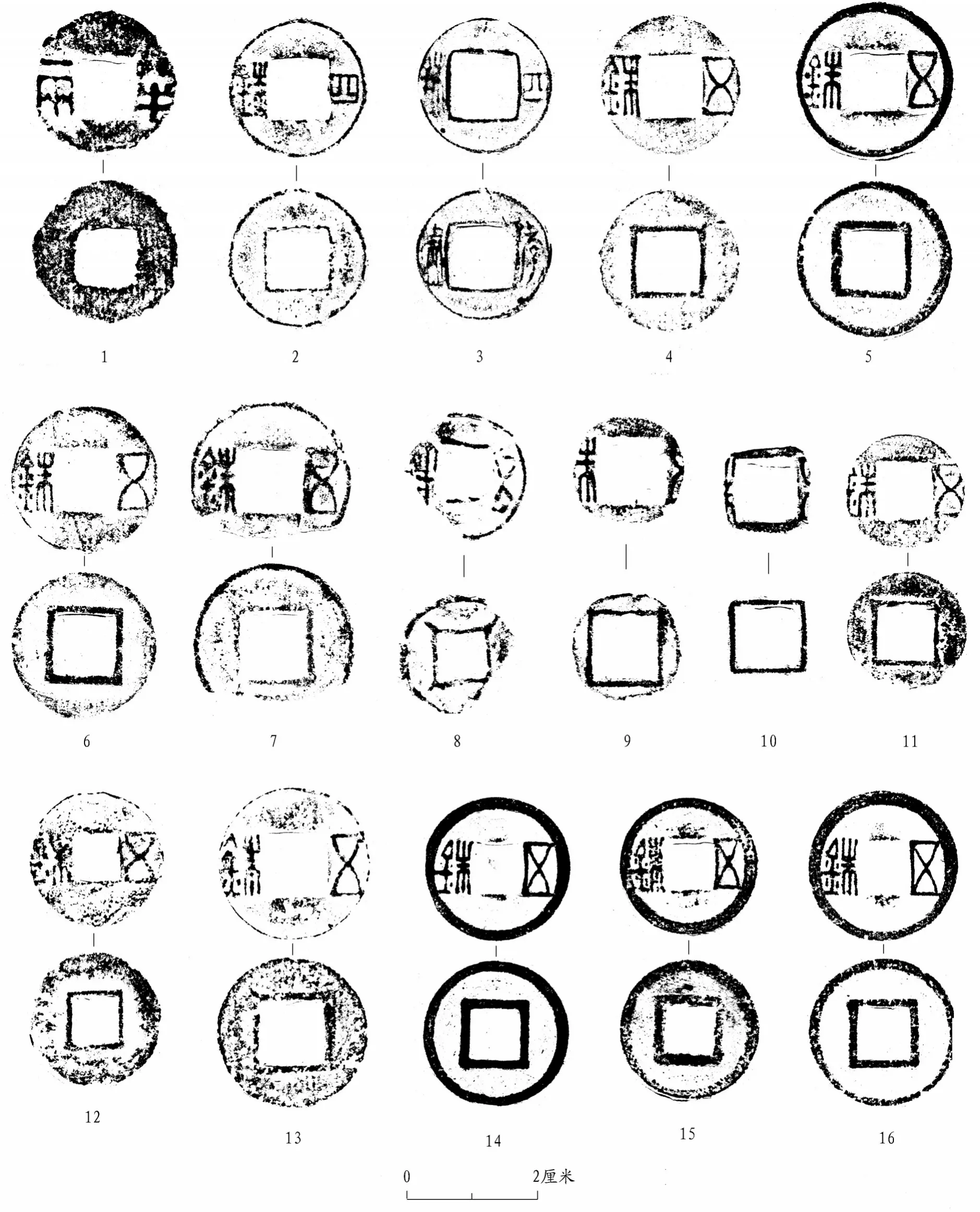

三座墓葬中均出土有钱币,共计292枚,其中M1出土136枚,M2出土143枚,M3出土13枚。种类有半两、四铢、五铢。

半两1枚。铜质,M1‥4-1,外圆,中间方形穿孔。边缘无外廓,穿的正背面也无郭,穿旁有篆书“半两”二字,直径2.3、穿径0.9、厚0.12厘米(图一一‥1)。

四铢3枚。铜质,篆书。M1‥4-2、4-3,正面无内郭,窄边外郭,背面内外窄边郭,正面“四铢”,“铢”字的金字头呈三角形,四点为短竖线状,偏旁“朱”字上笔方折,下笔弯曲,比金字旁稍高。M1‥4-2,直径2.3、穿径0.89厘米(图一一‥2)。M1‥4-3,直径2.17、穿径0.93厘米。M1‥4-4,1枚。正背面内外有窄边郭,正面是“四铢”,“铢”字体纤细,整字内侧弧形,“金”字头呈斜三角形,四点为短竖线状,偏旁“朱”字上笔方折,下笔弯曲,比金字旁稍高。背面篆书“孝建”二字。直径2.08、穿径0.98、厚0.11厘米(图一一‥3)。

五铢288枚,根据形制、质地及钱文特征,分为四型。

A型92枚。铜质,篆书。“五”字交笔弯曲,“铢”字的金字头呈三角形,四点为横短状或短竖状。M2‥3-1,直径2.3、穿径0.9、厚0.1厘米(图一一‥4)。M2‥3-2,正面有外郭,背面有内外郭,偏旁“朱”字上下笔弯曲,与金字旁基本平齐。直径2.53、穿径0.99、厚0.13厘米(图一一‥5)。M2‥3-3,边郭凸起,钱背有穿郭,四点为短竖线状,偏旁“朱”字上笔方折,下笔圆弧。直径2.44、穿径0.95、厚0.14厘米(图一一‥6)。M2‥6-1,有内郭无外郭,偏旁“朱”字上笔方折,下笔圆弧,与金字旁基本平齐。直径2.3、穿径0.9、厚0.1厘米(图一一‥7)。

B型51枚。铁质,篆书,多锈蚀。M1、M2中出土。边郭较宽,穿郭较窄。“五”字略显瘦长,交笔较直;“铢”字的金字头呈三角形,四点为横短状,偏旁“朱”字上下笔方折,与金字旁基本平齐。背郭穿边较宽,背面有四出文。M1‥4-5,直径2.08、穿径0.6、厚0.22厘米(图一一‥8)。

C型52枚。铜质,篆书,M1、M3中出土。剪轮五铢,有的剪去一半,有的剪去接近内郭。M3‥5-1,篆书。剪去五铢字的一半,仅剩“五”的一半及“朱”。“五”字交笔弯曲,“朱”字上笔方折,下笔弯曲。直径1.75、穿径1、厚0.1厘米(图一一‥9)。M3‥5-2,篆书。剪去仅剩内郭,依稀能见“五”、“朱”字。直径1.4、穿径0.92、厚0.14厘米(图一一‥10)。M1‥4-6,篆书。剪去外郭,背面有内郭,“五”字交笔弯曲,“铢”字的金字头呈三角形,四点为横短状,偏旁“朱”字上下笔弯曲,与金字旁基本平齐(图一一‥11)。有的仅剪去外郭(图一一‥12、13)。

D型93枚。铜质,篆书,“五”字近笔直交叉,略呈两个对顶三角形,“五”字左边有一竖线,“铢”字“金”旁头呈斜三角形。M1‥7,边郭凸起,钱背有穿郭。“朱”字上下两笔方折,与“金”字旁平齐,四点呈短竖线状。直径2.32、穿径0.81、厚0.13厘米(图一一‥14)。M2‥3-4,直径2.28、穿径0.78、厚0.11厘米(图一一‥15)。M2‥6-2,直径2.2、穿径0.91、厚0.13厘米(图一一‥16)。

(六)其他

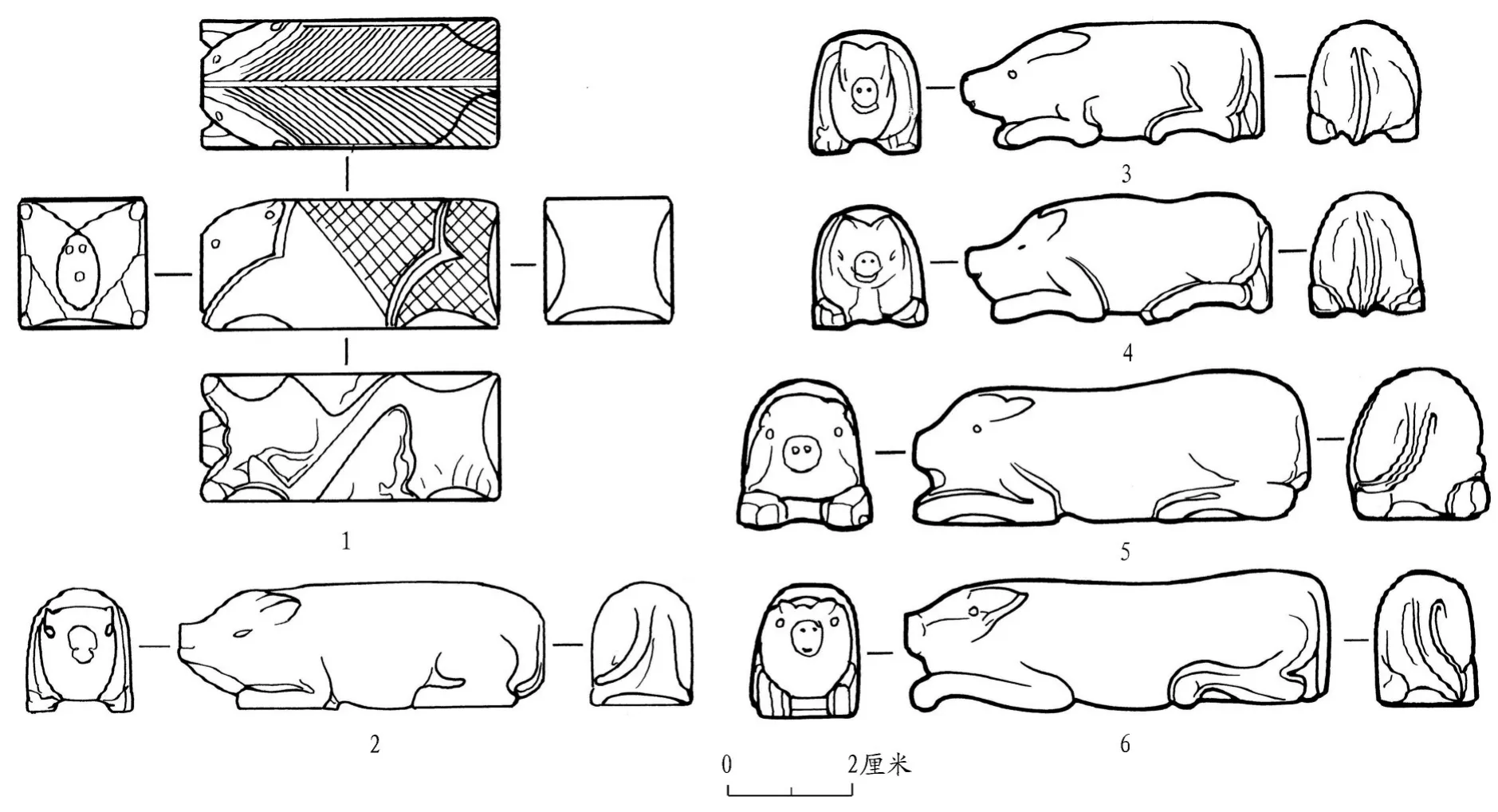

滑石猪8件,根据形态的不同,可分为二型。

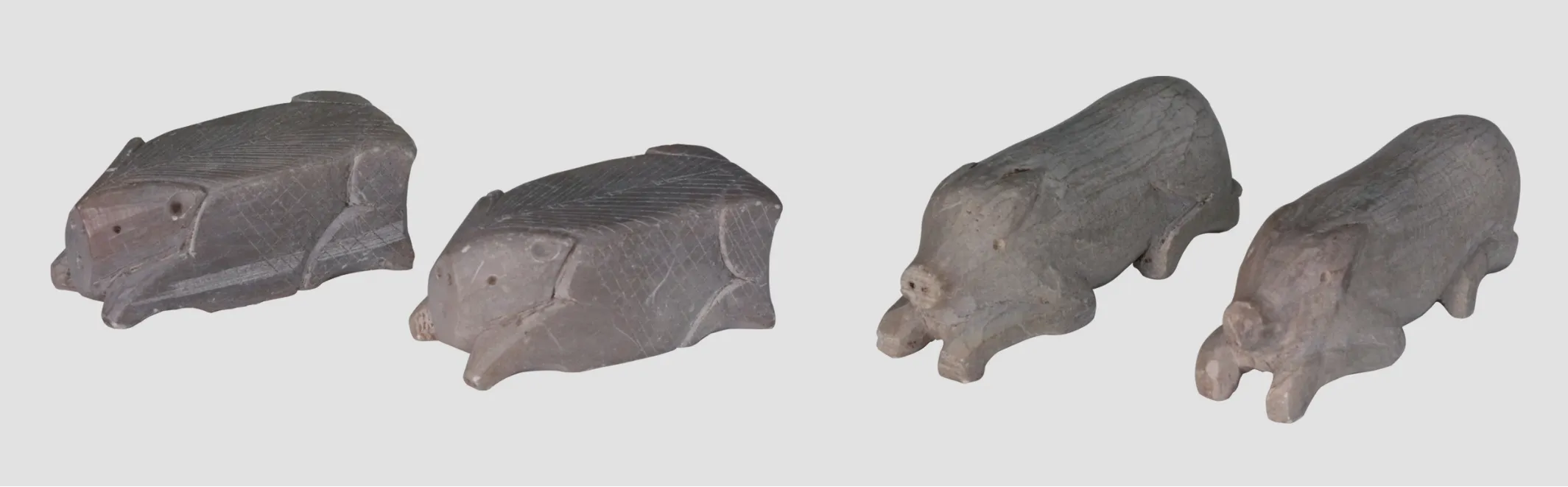

A型2件。方形体态,呈伏卧状,截面方形,前后蹄都屈收于腹下,吻部、双耳、双眼各置一小孔,猪身刻细密的猪毛纹。M1‥5-1、M1‥5-2,长4.8、宽2.5、高2.5厘米(图一〇‥ 1;彩插一〇‥1)。

图九//其他器物

图一 //滑石猪

图一一//钱币拓片

B型6件。圆润形体态,呈伏卧状,其吻部突出微上翘,前后蹄都屈收于腹下,长尾,富有动态感。造型圆润,表面精细光洁。猪的耳、背、尾、腿等各部分轮廓简练流畅,形态生动。M1‥8-1、8-2,吻部未挖鼻孔,眼睛刻划逼真。两猪尾部甩于异侧。长5.9、宽1.6、高2厘米(图一〇‥2)。M2‥1-1、1-2,形体较小,吻部鼻孔及眼睛均置小孔,尾部中垂,其一呈“S”形,富有动态感。长4.8、宽1.8、高2.1厘米(图一〇‥3、4)。M2‥5-1、5-2,形体较小,吻部鼻孔及眼睛均置小孔。两猪尾部甩于异侧。长6.7、宽2.2、高2.4厘米(图一〇‥5、 6;彩插一〇‥2)。

玉钗1件。M2‥7-3,整体呈“U”字形,钗身圆截面,钗首向尾端渐变尖,尖部残断。残长6.2、钗首宽2.8厘米(图九‥3)。

铁钉1枚。M2‥12,出土于M1棺盖上。圆形扁平帽,钉身四棱长条形,下部残断,钉帽直径3、残长14.8厘米(图九‥9)。

三、结语

(一)墓葬年代

此次发掘的三座夫妇合墓葬,形制相同、排列有序,但均无纪年材料,下面根据墓葬形制和出土器物特征,推断其年代。

三座墓均为小型的竖穴土坑墓,梯形木棺。这是南方地区出土较多的墓型,苏、浙、皖、赣等地均有发现,长3~5米。1957年江苏省扬州市东北凤凰河拓宽工程中发掘清理隋墓4座,均为小型的梯形竖穴土坑墓,木棺形制也与郭庄墓葬相同[1]。

随葬器物组合各地并不一致,最常见的是壶、双唇罐和碗的组合,碗一般覆盖于壶或罐口上。壶以青釉瓷器为多,有盘口壶和鸡首壶。盘口壶,细颈,上腹圆鼓、下腹内收。隋开皇时盘口壁较高、口沿微撇,颈长而直,最大腹径在壶腹中部,壶下腹内收呈卵形,肩部4~6耳。隋大业时盘口较前略外撇,最大腹径也稍上升,以4耳为多[2]。M2内出土的青釉六系盘口壶,器形较大,颈粗长,盘深,鼓腹,肩部横置六系与湖南湘阴县隋大业六年(610年)墓[3]、武汉测绘学院隋墓[4]等出土的盘口壶造型类似,推测年代也基本相近。M3出土双复系盘口壶,浅盘细颈、橄榄形腹、平底,流行于南朝至唐初的墓葬中,出土数量较多,在扬州凤凰河隋墓、浙江江山隋大业三年(607年)墓[5]、浙江衢州隋墓[6]、浙江嵊州隋大业二年(606年)墓[7]、江苏镇江诈输隋墓[8]都有出土,器型基本类似。鸡首壶自西晋以来十分流行,形制逐渐有所变化,至隋代,器身修长、鸡头更为写实、生动,初唐已不多见,后不复出现。郭庄墓葬出土的两件青釉螭把鸡首壶与李静训墓(隋大业四年,608年)出土白瓷双系螭把鸡首壶造型十分相似[9]。郭庄出土的青釉双唇罐与郑仲明墓(郑仲明卒于528年,610年后人始将其骸骨葬于荥阳)[10]出土的黄釉双唇罐亦形制相同。另外,在M1、M2均出土D型“五铢”铜钱,即“五”左边靠近方孔处有一竖划,其余三面无郭。这一类铜钱也出现于隋代[11]的墓葬中,当为隋五铢。根据墓葬形制,结合出土器物的比较,笔者将郭庄三座墓的年代定为隋代。

(二)文化特征

墓葬中出土的六件青釉瓷器,都出现不同程度的残缺。盘口壶系、盘口,鸡首螭柄壶螭柄以及青釉双唇罐外唇均有不同程度的残缺,这种现象在扬州隋至初唐的墓葬中较为常见,可能与“毁器”的葬俗有关。墓葬内出土三件带头托的木枕在扬州地区古墓葬中为首次发现。从形制上看,承继了长方形木枕,并在木枕的外侧新增加了头托,下侧又增加垫板,可能是专为逝者定制的器物,在唐代墓葬中尚未发现。郭庄三座隋代墓葬,虽然墓葬形制单一,但随葬品类型丰富多样,不乏精品,对于研究隋代扬州地区社会经济文化发展状况及丧葬习俗等具有重要意义。

绘图:刘 群 罗录会 薛炳宏

拓片:李久江 薛炳宏

摄影:张富泉 闫 璘

执笔:薛炳宏 池 军 刘 刚

[1]屠思华:《江苏凤凰河汉、隋、宋、明墓的清理》,《考古通讯》1958年第2期。

[2]秦浩编著:《隋唐考古》,南京大学出版社1992年,第133页。

[3]熊传新:《湖南湘阴县隋大业六年墓》,《文物》1981年第4期。

[4]武汉市文物管理处:《武汉测绘学院隋墓发掘简报》,《江汉考古》1984年第4期。

[5]江山县文物管理委员会:《浙江江山隋唐墓清理简报》,《考古学集刊》第3集,中国社会科学出版社1983年,162—167页。

[6]衢州市文物馆:《浙江衢州隋唐墓葬清理简报》,《考古》1985年第5期。

[7]浙江省博物馆:《浙江纪年瓷》,文物出版社2000年。

[8]镇江博物馆:《江苏镇江诈输东晋、隋代墓葬发掘简报》,《东南文化》2014年第3期。

[9]中国社会科学院考古研究所编:《唐长安城郊隋唐墓》,文物出版社1980年,第3—28页。

[10]郑州市文物考古研究院、首都师范大学历史学院:《隋代郑仲明墓发掘简报》,《中原文物》2015年第6期。

[11]安徽省展览、博物馆:《合肥西郊隋墓》,《考古》1976年第2期。

(责任编辑:黄苑;校对:朱国平)

江苏扬州郭庄隋代墓葬出土器物

Excavation Report of the Sui Tombs Located in Guozhuang,Yangzhou,

Jiangsu Province

Yangzhou Municipal Research Institute of Cultural Relics and Archaeology

In November,2011,Yangzhou Municipal Research Institute of Cultural Relics and Archaeo⁃logy conducted a preventive excavation on the Sui dynasty tombs located in Guozhuang,Yuqiao,Xihu,Yang⁃zhou,Jiangsu province.The excavation uncovered three wood-chambered shaft earthen pit tombs,each con⁃taining remains of a couple.A variety of burial objects including porcelain,bronze,jade,stone,lacquer and wood wares as well as coins were unearthed.The three tombs are of typical features of that of the Sui dynas⁃ty.The excavation provides valuable materials for the study of the funeral customs of Yangzhou area in the Sui dynasty.

Yangzhou;Sui dynasty;tombs;wood headrest;green glazed porcelains

1.A型滑石猪(M1‥5-1、M1‥5-2)2.B型滑石猪(M2‥5-1、M2‥5-2)

3.木枕(M2‥4)4.木枕(M1‥6)5.木枕(M2‥8)

6.漆盒(M2‥13-1)7.铜腰带(M2‥14)

K871.43

A

2017-02-20