颈动脉粥样硬化斑块与血脂和血液流变学的相关分析

2017-08-28张金武

张金武

(武汉大学基础医学院,湖北 武汉 430000)

颈动脉粥样硬化斑块与血脂和血液流变学的相关分析

张金武

(武汉大学基础医学院,湖北 武汉 430000)

目的 分析颈动脉粥样硬化斑块与血脂和血液流变学的相关性。方法 选取2016年04月~2017年04月在我院行颈动脉超声检查的患者100例作为研究对象,按照有无颈动脉粥样硬化斑块将其分为非颈动脉粥样硬化斑块组与颈动脉粥样硬化斑块组,各50例。分析两组与血脂和血液流变学的相关性。结果 统计两组LDL-C、TC,发现颈动脉粥样硬化斑块组明显高于非颈动脉粥样硬化斑块组(P>0.05)。颈动脉粥样硬化斑块组的血浆黏度、全血高切、红细胞聚集指数、低切黏度、纤维蛋白原均显著高于非颈动脉粥样硬化斑块组(P<0.05)。结论 颈动脉粥样硬化斑块的出现,与LDL-C、TC升高相关,与血液流变学反常有关。

颈动脉;脉粥样硬化斑块;血脂;血液流变学

动脉粥样硬化是动脉硬化中比较常见的类型,由于动脉壁变厚而缺失弹性,同时也是心脑血管疾病的高危因素,颈动脉作为心脏与脑部最主要的通道,极易遭受动脉粥样硬化病变累及[1]。相关实验发现,动脉粥样硬化存在脂质代谢异常、局部非特异性炎症反应、血液流变学紊乱。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年04月~2017年04月在我院行颈动脉超声检查的患者100例作为研究对象。按照有无颈动脉粥样硬化斑块,分为非颈动脉粥样硬化斑块组与颈动脉粥样硬化斑块组,各50例。其中,非颈动脉粥样硬化斑块组男33例,女17例,年龄52~77岁,平均(68.77±6.43)岁。颈动脉粥样硬化斑块组男35岁,女15例,年龄53~79岁,平均(67.99±6.55)岁。两组的基本资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05)

1.2 方法

颈动脉超声检查:使用我院彩色多普勒超声诊断仪,探头频率设置为10 MHz,患者保持仰卧位,头偏向一侧,颈部完全暴露。选择患者胸锁乳突肌外缘部位,实施纵切扫描检查,显露颈总动脉中部、近端、远端到分叉部位,同时对颈外动脉、颈内动脉予以详细探查。旋转探头90°后,行轴切面扫描检查,而后以相同的方法,检查对侧,将双侧颈动脉的扫描结果作对比。测定IMT,若IMT厚度超过1.2 mm则视为斑块。

血液检查:检查前保持空腹>12 h,在隔日晨间采集肘静脉血5 mL,检查时间为4 h。所采集的血液均分成两份,其中一份使用血液粘度仪对血液流变学进行指标的测定,主要有红细胞聚集指数、纤维蛋白原、全血黏度、血浆黏度、红细胞压积、血沉。另外一份则使用全自动生化分析仪,对血脂指标进行测定,包括TG、TC、LDL-C、HDL-C。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以“±s”表示,采用t检验;计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 观察并对比两组血脂指标

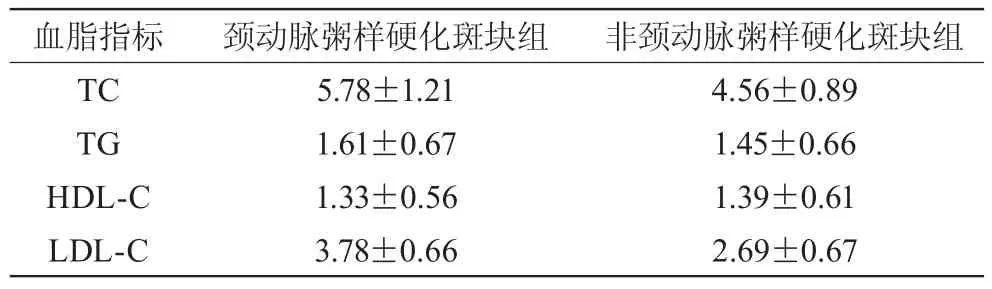

统计两组LDL-C、TC,发现颈动脉粥样硬化斑块组明显高于非颈动脉粥样硬化斑块组(P>0.05)。HDL-C与TG比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 对比两组血脂指标(±s,mmol/L)

表1 对比两组血脂指标(±s,mmol/L)

血脂指标 颈动脉粥样硬化斑块组 非颈动脉粥样硬化斑块组TC 5.78±1.21 4.56±0.89 TG 1.61±0.67 1.45±0.66 HDL-C 1.33±0.56 1.39±0.61 LDL-C 3.78±0.66 2.69±0.67

2.2 观察并对比两组血液指标

颈动脉粥样硬化斑块组的血浆黏度、全血高切、红细胞聚集指数、低切黏度、纤维蛋白原均显著高于非颈动脉粥样硬化斑块组(P<0.05)。见表2。

表2 对比两组血液流变学指标(±s)

表2 对比两组血液流变学指标(±s)

非颈动脉粥样硬化斑块组血浆黏度(mPa·s) 2.79±0.66 1.66±0.54全血高切黏度(mPa·s) 4.78±0.96 3.65±0.56全血低切黏度(mPa·s) 13.24±2.15 9.11±1.71血沉(mm/h) 13.25±3.78 12.12±3.61红细胞压积(%) 40.21±5.14 40.54±4.33纤维蛋白原(g/L) 3.78±0.69 2.95±1.21红细胞聚集指数 4.11±2.21 3.12±1.67血液流变学指标 颈动脉粥样硬化斑块组

3 讨 论

颈动脉粥样硬化斑块整个行程的过程比较缓慢,早期表现呈内膜高通透性以及血管内皮细胞损害,血液中大量脂质沉积在损伤局部,进而形成粥样硬化斑块。存在颈动脉粥样硬化斑块的患者,血脂代谢异常较为明显,以TG、TC、LDL-C水平提升、HDL-C水平减低为主要表现[2]。而在本次研究中,发现颈动脉粥样硬化斑块组的患者,TC水平较非颈动脉粥样硬化斑块更高,提示LDL-C与TC水平升高异常与颈动脉粥样硬化斑块的发生,有着较大的相关性。

综上,颈动脉粥样硬化斑块的出现,与LDL-C、TC升高相关,与血液流变学反常有关。改善血脂及血液流变学指标,对防治心脑血管疾病而言,意义重大。

[1] 雷 虹.高原地区中老年人血脂增高与颈动脉粥样硬化斑块形成的相关分析[J].青海医药杂志,2013,01:22-23.

[2] 吴建峰.脑心通胶囊和瑞舒伐他汀对脑梗死合并颈动脉粥样斑块患者的血脂及血液流变学的影响[J].实用药物与临床,2014,08:959-962.

[3] 黄锡亮,陈 倩,余耀鸣.三参通脉合剂对颈动脉粥样硬化患者血脂和颈动脉斑块的影响[J].中国卫生检验杂志,2015,19:3306-3308+3311.

本文编辑:刘欣悦

R363

B

ISSN.2095-6681.2017.11.29.02