初中生离子概念建立的实践思考

2017-08-24蔡宏

蔡宏

摘要:阐述了初中化学对学生建立离子概念的意义,比较了现行主要初中教材对离子教学的安排。以新授课和复习课两个案例,讲述了离子概念建立过程中的实践处理,并思考了概念教学中的注意事项。

关键词:初中化学;离子概念建立;实践思考

文章编号:1008-0546(2017)08-0066-04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.08.023

一、研究背景

“离子”最早是由威廉·休艾尔提出,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)推广了这个词语。到了1887年,28岁的阿伦尼乌斯(Arrhenius,Svante August?)在前人研究的基础上提出了电离理论,并在1903获得了诺贝尔化学奖。《现代汉语词典》上对“离子”的解释是:原子或原子团失去或得到电子后叫做离子。失去电子的带正电荷,叫正离子(或阳离子);得到电子的带负电荷,叫负离子(或阴离子)。

离子概念很抽象,需要微观想象力和推演能力。初中化学教学并没有系统介绍电离理论,因而初中学生离子概念的建立以及应用变得相当困难。离子概念建构的价值、当前教材安排的建构顺序如何?怎样克服理解偏差,防止产生迷思概念和相异构想。如何设计初中生认识离子概念的进阶模型以及离子概念建立教学的实践与反思,这是本文努力探讨的几个问题。

二、初中生离子概念建立的意义

1. 基于生活理解的立场

与空气一样,水溶液对于生命活动是必不可少的,人类的生产生活中也到处可见溶液,有溶液的地方,必然就有会离子。上面提到的阿伦尼乌斯就是在发现了某些溶液的导电性后,提出了电离理论的。

初中生离子概念的建立,一是可以解释一些生活中的现象,加深生活理解,如:湿手不能接触电器;硬水是溶有了较多钙离子和镁离子的水;重金属离子中毒可大量饮用牛奶减轻症状等。二是可以运用离子概念,提高生活品质。如:能够理解运动后适当补充矿物质水或者淡盐水;理解矿泉水与蒸馏水的应用差异等。

2. 基于学科知识的系统认知

在化学反应中,有很大一类反应都是离子之间的反应,初中生离子概念的建立,有助于更高进阶的学习。高中学习的离子反应不仅可以揭示一类化学反应的本质,而且能够帮助学生系统化的认识离子反应,也为统摄各物质间的反应规律提供了重要视角。

三、现行国标主流教材对离子教学的安排

1. 在课标中呈现

2011版课标中(见表1)明确提出两方面要求:一是离子是构成物质的一种重要微粒,二是原子与离子的互相转化。并明确指出,初步认识电子在化学反应中的作用,即初步埋设了“电子能够转移和偏向的伏笔”。虽然“欲言还休”,但是,最基本的认知取向非常清晰:知道离子存在、知道形成根源。

2. 教材中的呈现

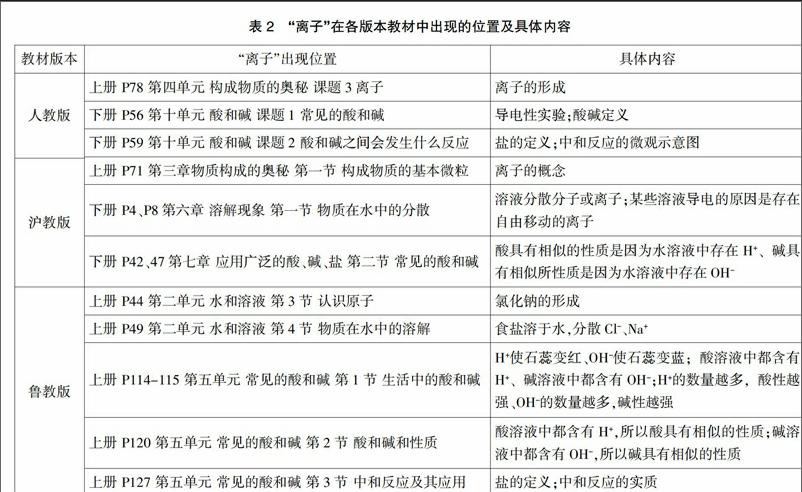

初中国标版的三种主流教材都在不同位置进行了安排(如表2),基本上都是在三个核心内容中进行处理:物质构成奥秘、溶液和酸碱盐部分。基本认知顺序为:微观理解→实验感知→证据解释。

虽然各版本的教材对“离子”阶段性的安排有些差异,但学生基本上都是首先在构成物质奥秘部分初步接触离子,知道了离子是构成物质的一种微粒,原子得失电子形成离子,同一元素的原子和离子可以互相转化,学会离子符号的书写;到溶液部分,学生知道了某些溶液能够导电是因为溶液中存在自由移动的离子;最后在酸、碱、盐的学习过程中,学生知道了酸溶液具有一些共同的化学性质是因为酸溶液中都含有大量的氢离子,碱溶液有许多共同性质是因为水溶液中都能产生氢氧根离子。学生对离子的认识层层推进,从先学会如何表达离子,到溶液中感知离子的存在,最后在酸碱盐中应用离子的观念解释一些现象。通过这些知识的学习,学生在初中初步建立了離子的观点。

四、离子教学实践中的处理

1. 新授课:尊重认知规律

下面以沪教版为例,谈谈学生第一次接触“离子”时的教学处理。

一是研究教材的处理顺序。在学离子之前,学生已经知道了分子和原子都是构成物质的基本微粒,原子的内部结构也已知道,而且部分内容在初二物理中也已涉及。对学生来说,分子、原子的内容接受较为顺畅,而在常见微粒的认知过程中,最难被学生接受的就是离子。由于沪教版教材将原子核外电子的排布、稳定结构等内容放到了“拓展视野”板块中,所以离子的出现显得有点难以把握。书本上只有一页的内容,包括钠在氯气中燃烧的图片、氯化钠形成的图片、分子、原子、离子的转化图片等,学生接受起来有点困难。如何突破这个传统的难点呢?

二是创造性的改变认知顺序。笔者认为必须要在讲离子之前介绍核外电子排布的知识,虽然这部分内容在拓展视野部分,但教学中不能因为这部分内容不考,就不教。核外电子排布的知识对于离子形成的认识非常重要,所以本节课应花比较多的时间对该部分内容进行了理论研究。教师可以作如下处理:核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域,这些区域称为电子层。核外电子是在不同的电子层内运动的,人们把这种现象叫做核外电子的分层排布。离核最近的为第一层,依次向外最多有七层,电子就是在这些电子层上运动的。然后再介绍一下1-18号元素的原子结构示意图,学生寻找规律后,总结电子排布的规律及稳定结构。

三是设计宏观证据。通过这样的学习铺垫后,再播放金属钠在氯气中燃烧的视频,创设一种情境(如图1),激发学生的思考:宏观现象的形成与微观粒子的变化有什么内在联系?

学生根据氯原子和钠原子的原子结构示意图,就可以很容易理解书本上氯化钠形成的图片,然后可以用微观的知识解释宏观现象。

配以动画、图片和视频,加深学生的理解。模仿氯离子和钠离子形成过程,学生可以根据质子数(原子序数)自己画出原子结构示意图,然后去分析电子得失情况,能够很快判断出阴阳离子中质子数与核外电子数的关系,原子与离子之间的相互转化。

2. 复习课:感受知识整合与运用的魅力

笔者在临近中考前,以“统整离子的视角”设计了一节课,效果良好,传统复习课以知识点呈现顺序组织复习,即:从原子如何转变成离子→通过结构示意图判断原子、离子→溶液的导电性到溶液的颜色→离子的检验→离子共存,知识点之间缺乏有效整合与关联,显得较为零散。对大多数的学生而言,这部分知识已经较为熟悉,无法站在一个全新的视角认知离子、感知离子的魅力。如果能够站在一个全新视角和高度上来研究溶液中复分解反应本质,巧妙谙合“离子反应”,而又不呈现“离子反应”的概念,也为初高中衔接奠定基础。

笔者研究初高中学生对于水溶液中酸碱盐之间发生反应的认识差异(如表3),制定了如下的教学目标:(1)能用离子的观点鉴别某些物质。(2)能用离子的观点进行溶液中的除杂。(3)能熟练的识别出不能共存的离子。(4)初步建立很多溶液之间的反应是离子之间的反应的观点。

一是从微观问题宏观外显入手。本节课开始首先提出一个简单的问题:如何鉴别NaCl溶液与Na2CO3溶液?追问:可不可以通过导电性来鉴别它们?老师演示导电性实验后,让学生画出两种溶液中存在的微粒(如图3):

二是从宏观现象表征入手。顺利引出本节课复习的内容——溶液中的离子。并进行有关电离概念的拓展:物质在水溶液中形成自由移动离子的过程。接着让学生讨论NaCl与Na2CO3溶液鉴别方法有哪些?讨论后常见的试剂有:稀盐酸、氯化钙溶液、氢氧化钙、酚酞等。接着学生实验证明。实验完后,教师提问:这些鉴别方法的本质是什么?根據学生画出氯化钠溶液与碳酸钠溶液中存在的微粒的区别是什么,得出鉴别的本质:所加试剂的阳离子与氯离子或碳酸根离子的反应。拓展几个常见的离子反应方程式,如:Ca2++CO32-CaCO3↓、Ag++Cl-AgCl↓等。简单了解离子反应方程式,能更好的理解复分解反应的条件和离子共存问题。

三是从离子转化的视角入手。提出第二个问题:NaCl溶液中混有Na2CO3溶液,如何除去?依然让学生画出溶液中存在的微粒(如图4)。学生讨论除杂的方法。教师引导,从离子的角度看,杂质是什么?如何从溶液中除去一种离子:可以变成气体或沉淀。而除杂的同时,不能引入新的杂质。通过这两点,得出除杂的试剂。教师演示实验,加稀盐酸,利用数字传感仪,至溶液的pH恰好为7。

这节课的设计是以“氯化钠和碳酸钠溶液的鉴别和除杂”为任务线索,首先通过学生宏观的实验鉴别操作开始,然后思考微观反应的本质,最后拓展符号表示,即离子反应方程式。试图通过这节课,使学生从理解的视角解决鉴别、除杂、共存等问题。并能初步建立大部分溶液之间的反应是离子之间反应的观点。当然,离子观的建构显然不可能通过一节课就能完成的,希望学生能对这部分内容有一定的印象,从而为高中的学习打下一定的基础。

四是进一步接近反应本质。在实际教学处理中,根据学生的“余力”,可以拓展性的认识“复分解反应”的“发生驱动力”。可以尝试提出对于一般溶液中的复分解反应,“生成沉淀、气体或水”的本质原因:向溶液中离子减少的方向发生反应。从而,形象的说明,复分解能够发生的“驱动力”是离子之间结合成“不离不弃”的物质,即:难溶、难电离等。

五、初中生概念建立的几点思考

1. 体现概念的价值与应用

概念的学习不能是简单地复述与记忆,要将概念与生产生活相联系,如上文所述的离子概念生活化的意义。也要将概念作为认识问题的工具和方法去分析和解决问题,如上文所提到了复习课教学中,进行离子的检验和除杂,促进学生逐步建立起从微观离子角度分析水溶液物质反应的思路和方法,并使之转化为在新情境下解决实际问题的能力。

2. 基于学生的认知立场

在备课时,基于学生的认知立场,就会充分地备学生,而不是仅仅是备教材、备教法。教师在制定教学目标时也不仅仅依据教材,更要依据学生。如上文所提到了离子概念形成的新授课中,对教材进行了适当的整合和补充。要根据学生已经有什么?还缺什么?教学总是从学生的缺失开始,从学生的现有的认知基础为起点开始新的教学。在课堂教学中基于学生的认知立场,就会找到学生学习的难点、障碍点,找到提升点、切入点,同时也会正视学生的个体差异,尊重个体差异,从而采取相应的策略与方法使学生都有进步的提高。

3. 尝试用模型化教学

初中化学的分化点之一就是从宏观到微观。很多学生头脑里没有构建正确的微观世界,片面地看待微观粒子与宏观物质之间的关系。如果顺利掌握了“构成物质的奥秘”这一单元的概念与内在联系,那么以后的学习就会很顺畅,反之则从此感到化学很枯燥抽象,从而产生畏惧心理。这时我们就可以采用模型化的教学方法。在讲到水分解的反应实质时,就可以利用分子模型进行拆分和重组;上文中氯化钠的形成,可以利用拟人化的模型进行生动有趣的学习;复习课中让学生画出溶液中的离子,使微粒可视化,增强了直观性。

另外,离子概念的建构还属于分阶段教学,逐步深化。到了高中阶段,课标对“离子”在必修阶段的要求则进一步加深。随着学生认知的螺旋上升,到了选修《化学反应原理》,学生从离子定性的研究进入到定量的研究,完全可以在“浓度商与化学平衡移动”的层面重构离子。

参考文献

[1] 何彩霞,杨艳红. 学生对离子反应概念的认识研究[J]. 化学教育,2012,33(4):19-22

[2] 倪娟. 论基于学科观念的化学概念教学——以离子反应教学设计为案例[J]. 化学教育,2014,35(1):1-3