基于侗汉比较的侗族服饰龙纹艺术特征成因探析

2017-08-15倪要武顾晓卉

倪要武+顾晓卉

摘要:龙是中国传统文化中的神异动物,因历史与地域因素,在不同民族中其形象的艺术特征以及象征性作用迥异。分析汉族和侗族龙纹的审美特质、形象特征、色彩意识以及侗族龙纹的造型范式,从民族信仰、创造主体探析侗族服饰龙纹艺术特征的成因。从而树立整体保护观念,以古俗文化新生为目标,尊重侗族人的现代思维模式,创造形态与精神的高度契合的审美化生存空间,引导民族自信和自觉,传承与创新侗族服饰文化。

关键词:侗汉龙纹 艺术特征 比较 成因新生

中图分类号:J0-05 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2017)13-0030-04

龙作为汉民族最具典型的图腾符号,是人们敬奉的神异生物。侗族是一个历史悠久的古老民族,居住在黔湘桂毗邻一代,源自我国古代的百越族群。侗族古歌《祖宗入村》中提到“我们是越王的子孙”,如何光岳在《百越源流史》中所说,越人的族团是由西羌的炎帝、黄帝与东夷的太昊、少昊族系中分支出来的一个人数众多的氏族团体,他们吸收和继承了炎黄的龙蛇图腾与两昊的凤鸟图腾,形成了兼有蛇、鸟图腾崇拜的习俗,侗族人作为越人之后,承袭了对龙图腾的崇拜。龙的形象在黔东南地区很普遍,侗寨鼓楼、侗族“款”组织的旗帜以及侗锦、侗族服饰上龙纹装饰很是常见,且呈现出与中原地区的汉龙迥然不同的风貌。

一、汉族与侗族服饰龙纹艺术特征比较

(一)兼容并蓄的男性与女性特质

汉族龙纹虽然每个时期都有其自身时代特点,但一脉相承,汉龙自唐代以后,更加直接的象征帝王,造型规范、形态威严,具有排他性,呈现出典型的男性艺术特征。明朝以来,一直被沿用的龙形标准像具体特征为深眉、睚目、獠牙、巨口,其姿态张扬跋扈、怒目圆睁、横眉冷对,表现出畏怖、恐惧、残酷、凶狠、威压、神秘的情绪(见图一)①。汉族龙纹的身躯模仿蛇类动物在积蓄力量,扭曲的形态模拟即将发起攻击时候的蛇的状态来创作,让人引发速度、力量的联想,这也是汉龙政治权威象征性需要的内容。侗族服饰龙纹的头部造型吸纳了日常生活中的动物形象如牛角、虾须等,小面积表现时基本无眼、无獠牙、口微张、上翘的小尖鼻子(似鼠鼻),呈现出一种可受、俏皮、天真、质朴的感觉,有些面部还经常会出现“萌态”,使人不由自主生发亲近之感,温顺得几乎如同与人和睦相处的家庭宠物(见图二)②,具有典型的温和、兼容的女性特征。

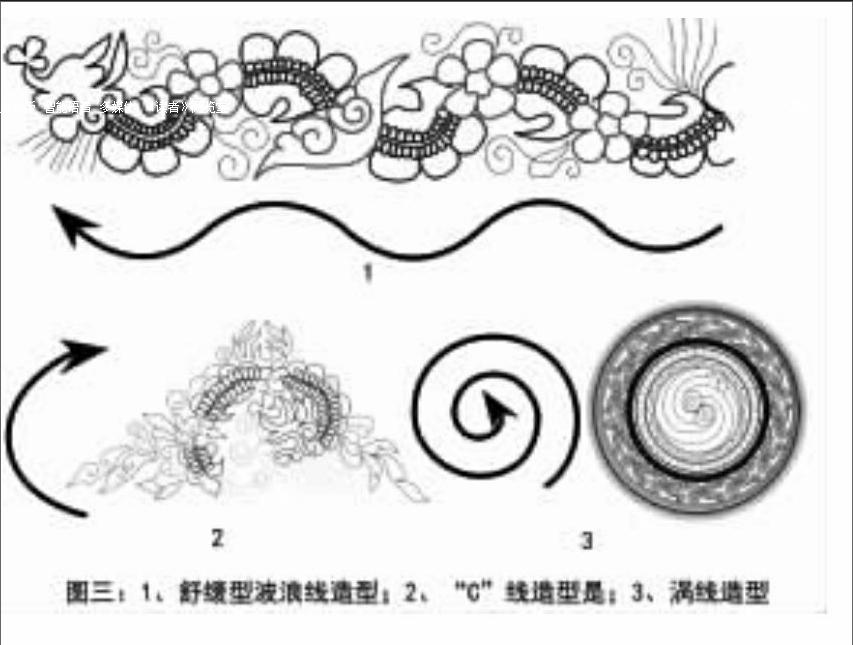

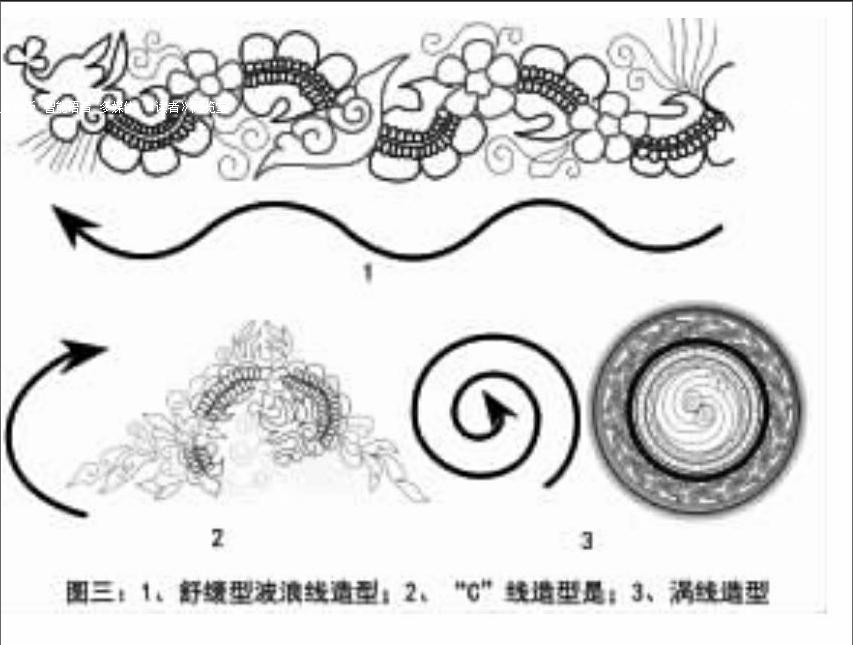

异于汉龙虬劲、紧张的姿态特征,侗族龙纹造型没有张牙舞爪的四肢,仅用粗粗的白线做骨骼,用简单随意的曲线做龙的躯干,总体上呈现一种更为委婉、舒展的姿态。在侗族服饰中,龙姿态主要有三种结构形式:1.舒缓的波浪线。这种形式最为常见(见图三)③,一般用于服饰品边缘的装饰,比如扇背边缘以及服装的袖口、领圈、饰带、鞋面等区域;2.“C”型曲线。这类装饰主要用于服饰品的角隅,变化多样;3.涡型线。这类龙纹主要装饰在服饰品的中心部位,相对前面两类,在传统侗绣中出现较少,近代作品中越来越常见。这三类结构造型的龙纹总体上追求自由自在、舒适惬意、甚至懒洋洋的氛围,呈现出和谐愉悦、不具侵略性的整体效果。

(二)具象化与意象化的复合式形象

汉族龙纹俗说“鳄嘴而蛇身,鹰爪而蟒鳞,鹿角张其首,蜈蚣续其尾,飞天潜海”,是具象化的复合式创造。传说中源于早期信奉蛇的夏朝,夏骁勇善战,兼并了其他部落,一方面由于自我中心意识的膨胀,另一方面考虑到被征服地区的图腾情结,而产生了以蛇图腾为本体,“锦鳞电目、鳄嘴虬髯、鹿角鹰爪、舒卷自如、升天入地、吞云吐雾的结构复杂的龙。”龙和“我国的历史、思想、宗教、神话、文学、民俗以及书法、绘画、工艺美术等思想文化的发展融合到了一起”[1]。侗族一直处于分散的氏族状态,没有统一的图腾,“蛇、鱼、牛、蛙”等多种图腾并举,源自丛林和农耕生活、“夜郎文化”以及越人后裔的继承[2]。其中蛇图腾最强大,有其始祖母与蛇交配而繁衍子孙的传说,这种混融方式决定了侗族龙纹在后续发展过程中的多种风貌。侗族服饰龙纹的复合型特征通过其名称就可以看出来,如叶龙、虎龙、蚕龙、牛龙、龟龙、花龙等,而黔东南侗族牛角童帽,可以融合12种动物形象,这种情况在早期的服饰绣品当中尤其特出。清代改土归流以后,侗族和周边及汉民族的融合加速,在近代侗族绣品中出现了更多的汉龙特征,如鹿角、獠牙,这是发展的必然趋势,但是侗族龙纹的组成要素被高度简单化、意向化,整体稚拙而质朴,区别于汉龙奔放有力的弧线、精巧的点和大动势的主调结构而成的严谨而复杂的形象特征。

(三)基于政治伦理与自然崇拜的色彩意识

汉中原形成发达繁复的服制系统是为“辨贵贱、明尊卑”,唐朝基本确定了紫、绯(朱)、绿、青(碧)、黄(白)的五级服色制度,黄、白两色色淡,易取,沦为“流外官以及庶人服色”。后来黄色从低等到帝王独享之色,概因“隋文帝喜服赭黄文绫袍”“遂以为常”至专属服饰颜色。唐延隋旧制,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”(《新唐书》)。汉龙在公元前二世纪汉代以后,因与皇权连接而成为皇家的徽记,色彩应用秉承政治伦理观,旨在“示荣、示威、示圣”。比如龙袍的空地一般为褚黄色,上绣9条龙,间以五色云彩,后明朝禁黄的范围辐射到“柳黄、明黄、姜黄”等黄色系列,龙袍仍以黄色为主色调,黄底黄纹或间以紫、青、绿色勾线。皇帝常服和其他皇族服饰龙纹的色彩秉承“品色制度”,以传统正色、贵色和吉色配搭,呈现富丽之美。

侗族服饰衣身多为蓝、青和黑紫色自纺布,基调素雅,和其朴素民风如出一辙,女服衣缘处常装饰10厘米以上、缤纷多彩的刺绣纹样。侗族一方面民间自然崇拜极为普遍,信奉万物有灵,另一方面侗族人民生活在植被茂密的群山环抱之中,善于从自然中攫取色彩,所谓“崇紫、尚蓝、喜青、爱绿” [3]。侗族人民长期滋生在色彩斑斓的大自然中,具有与生俱来的色彩天赋,衣身素而装饰艳丽,利用对比色大红、橙色、桃红、橘黄、柠檬黄等鲜亮色彩的锈片裝饰来调和视觉、生理和心理的平衡,暖色系中又以绿色、紫色、蓝色、白色来呼应,龙纹配色没有标准和模式,置于色彩斑斓、生机怏然的色系中,艳丽而不俗套、丰富而不杂乱、喜庆而热烈的感觉,反映了侗族人民热爱生活,追求欢快、温暖的美好愿望(见图四)。④

二、侗族服饰龙纹造型范式

(一)无定形亦无定势的格局

侗族刺绣龙纹无定形、亦无定势。无定形是指侗族龙纹虽然至今保留着先秦时代龙的善良慈祥、质朴稚拙以及可亲可爱的审美情趣,但具体形象没有严格界定,造型、势态具有因应用场合需要而不同的特点。人们感知事物,一般通过对客观对象感觉、知觉、视觉及触觉后进行信息综合而得到某种物象概念上的认识,侗族龙纹装饰便基于这种认识、经验的基础上,突破焦点透视的局限,进行高度抽象化、自由化的表现,注重特定情境下的心理感受和视觉的审美需要。无定势是指侗族刺绣龙纹没有约定俗成的固有路线、方式和程序,人们在创造纹样的时候,没有因为先前活动而造成一种特殊的心理准备状态,即没有对以后的感知、记忆、思维、情感等活动起到推动作用,创造便没有规律和倾向性。在侗族服饰龙纹中,很难发现两个配色完全相同的龙纹,同一幅纹样中两个相对称的龙纹配色也不尽相同。(见图五)这一幅侗族“龙鸟纹”儿童扇背的部件,两条有垂穗的饰带,以饰带中章的腰眉花形作为对称点,纹样两两对称,分布着四条龙纹以及四只与之相叠加的鸟纹。纹样除龙身外,相对称的区域未作同色处理,鸟身羽毛、龙角龙脸、对称点花瓣的设色信手拈来,色彩多到七八种,但和谐统一,艳丽中透露着某种神秘感,形成独特的艺术语言。在环境不变的条件下,侗族人民没有形成束缚创造性的思维定势,他们的创造力和身处的自然一样,充满无限生机与活力。侗族服饰纹样常采用相似性对称的构成方式。扇背、围腰、绣花鞋等刺绣服饰品中,很难找到两条一模一样的龙纹,看似对称的纹样,却在造型、色彩、材料等方面有着细微的不同。画面的布局与内部元素的归置,整体结构均衡,在对称中求变化、规律中现特异,和谐中出现一些矛盾元素,呈现一种思辩式的艺术处理方式。

(二)似是而非的整体形象

侗族服饰品龙纹往往呈现一些局部的龙形特征,观之是龙又非龙,这是一种很奇妙的艺术特征,具有浪漫的艺术效果。汉龙装饰纹样中,龙形象完整、主纹突出,辅以其能驾驭的物质如云、水、火、雷的纹样,表现环境中龙无所不能的气势。侗龙装饰纹样中,龙仿佛是溶在自然万物中的一份子,和谐相处,悠然自得,因此我们在侗族服饰中,龙纹样配合的经常是花朵、小鸟、叶子等各种植物的藤蔓,以及生活中看到的任何东西,这些素材被巧妙的变化并且运用,因此我们看到花形般的鸟、鸟形般的花、蝴蝶的翅膀长在鸟身上等,组合形式丰富多变。侗纹装饰弱化主次关系的复合构图形式完全来自侗家人的生活感悟,想像不受任何羈绊,舍去对于对象表面细节的写实表现,捕捉其本质的内在的美加以体现,形散而神不散,减轻了辨识度,却增加了玩味。有些隐藏而抽象的龙纹,需要剥离其它装饰元素,才能显现龙的整体形象,纹样设计者似乎在有意或无意的状态下弱化了龙纹的主体形象,与花、鸟、植物、动物一起组成一个有机的复合性整体新形象,组合形式丰富多变。在侗族服饰纹样中,这种弱化主次关系的、独特的复合构图表现形式不仅仅只体现在龙纹饰上,凤鸟纹、蛙纹、蜘蛛纹等亦是如此,这类似是而非、隐约含混的形象的形成及其背后也代表着侗族人民的感性经验对自身世界秘意的表达。对侗族服饰纹样解读研究将促使更多的人走进侗家人文化的内隐世界,并且对侗族服饰文化的传承与保护起到重要的作用。

三、侗族服饰龙纹成因与新生性

(一)原始宗教意识催生平等观

侗族是一个少有的具有民主和平等思想的民族,侗族社会中没有等级与阶级之分。侗族信奉万物有灵,认为自然界各种物类和自然现象都有神灵主宰,同时还崇拜族群共同的祖先和英雄人物、奉祀自己家族的先人,妇女还单独供奉郎家神和外家神。侗族的这种多神信仰文化按照西方宗教学奠基人之一的爱德华·泰勒的宗教进化论思想,对证由多神、二元对立神到至尚神的信仰转化,尚停留在灵魂观阶段,灵魂可以寄存于自然万物中从而形成多神信仰文化,这种民间信仰具有原始的的初级宗教特征。侗族人的祭祀活动更类似于一种习俗,即使最重要的萨神崇拜实际上也只是一种祖先崇拜,祭萨时青年男女身着盛装,载歌载舞,但没有形成宗教活动的独立组织和特权阶层[4],人们平等参与其中,展示服饰和歌舞才艺,遵循仪式感,感受集体认同度和族群凝聚力,从中获得肯定和愉悦。可以说,平等观促进艺术创作的自由化倾向和积极性发展,侗族服饰龙纹因而整体乐观而明媚。

(二)女性创造主体性决定浪漫基调

女性在侗族文化中占有独特的位置。在侗族信仰的众神当中,以女性居多,侗乡南部地区存在着崇拜祖母神的萨文化,以及母还舅门的习俗等,这些古俗文化由于黔东南地域偏僻、环境封闭,很少受到现代文明的冲击,母系遗风尚存。侗族古歌中描述祖先开创天地和开垦家园时也没有男女性别的指定,女性更是侗族服饰及其纹样的创造者,具有天生的柔性思维和主观性的创作自由度,即使在反映“龙”这种具备集体经验的客观现实上也侧重从主观内心世界出发,用瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象,服饰中的龙纹创作因而具有浪漫主义的基调。侗族女性农闲时孳孳不倦的在服饰上进行挑花、织绣等装饰,女儿家怀着对未来夫家、母亲怀着对孩子等理想世界的热烈向往和殷切期望,服饰品经年累月而成,过程是美好的,因承载着满满的情怀和自由的个性意识,龙纹形象千姿百态、绚丽多彩,整体呈现出柔和与亲切、古拙与简率的装饰韵味和浪漫基调。侗族人的浪漫意识是种直觉和想象力,实质上也是一种基于个人与社会、理性与感性的矛盾的分裂意识[6],是应对现实艰难和理想世界矛盾中的主观性想象,在社会伦理领域中,自然神崇拜和祖先崇拜也是这种分裂意识的具体表现。侗族女性“能从艺术中寻求替代性的满足”,也从侧面反映出侗族人面对恶劣生存条件坚韧、乐观的积极态度。

(三)尊重性传承推进古俗文化新生

侗族环境闭塞,唐时虽归中央管辖,但直到清初实施“改土归流”后,才进入封建地主经济发展阶段。侗家人千年不变的生存条件和生产方式造就了许多古风旧俗的遗存。比如以地缘和亲缘为纽带的、具有部落联盟性质的“款”组织依旧在解决族群事务中起着作用,去除了区域行政和军事防御等功能,增添了仪式性意义,“款”的仪式性意义不仅表征了一个民族的生态生存观,而且对侗族“社会—文化”起着调适、规整和制衡的重要作用[7]。侗族服饰龙纹既渊源于远古的民间古俗文化,同时又选择生成性和创造性,这种延续、创造与新生是一个漫长的过程,具有侗族文化实践行为的自身合理化特点。但是近几十年随着文化市场运作和商业化开发的大跃进式举措,古俗文化中残留的服饰作为精品进入私人收藏和博物馆,而大量的侗族特色服饰沦为旅游景点的人造人文景观,造成快餐生成、形式粗糙的模仿性物品,侗族女性服装创作过程中寄情抒怀的浪漫主义精神被目标明确的功利主义所替代,作品中追求的人与自然的和谐共生关系被淡化和解构,这种行为不是传承而是断裂式破坏。学习西方先进经验比如意大利对传统及手工艺的保护路径如政策扶持、超前保护观念、系统教育体系和多渠道推广,同时要努力创造形态与精神的高度契合的审美化生存空间,尊重侗族人现代思维模式下创造逻辑所推导的属性、能力和过程,树立整体保护观念,引导民族自信和自觉,让古俗文化新生成为顺势而为的事。

注释:

①图一(汉龙形象)来自于互联网

②图二为作者在黔东南黎平尚重乡拍摄绘制

③图三为作者在榕江县三宝侗乡拍摄绘制

④图四、五为作者带学生在黔东南进行服饰考察时所拍摄

参考文献:

[1]徐乃湘,崔岩峋.说龙[M].北京:紫禁城出版社,1987.

[2]陈应发.哲理侗文化[M].北京:中国林业出版社,2012.

[3]张国云.贵州侗族服饰文化与工艺[M].苏州:苏州大学出版社,2011.

[4]魏久尧.浪漫主义与现实主义美学[M].西安:太白文艺出版社,1996.

[5]张泽东.侗族古俗文化的生态存在论研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2011.