元曲尾声考①

2017-08-15白宁

白 宁

“尾声”,是套数中用于收煞的曲子,通常是套数最末一曲,它是曲牌体音乐的重要构成因素。元代的北曲,无论散套还是剧套,每一套数通常都有尾声。元曲之所以成为中国传统文学和音乐的一座高峰,“尾声”是其中不可或缺的组成部分。只有对尾声进行深入研究,才能对元曲的结构、形制、属性有更为全面的认识。

“尾声”的形成经历了一个较长的发展过程,在元代初年才最终完善。从现代音乐学的角度看,元代北曲的尾声类别多,功能不单一,且充满音乐变化,虽然在整套曲子中处于收束部位,却能增添元曲音乐的艺术魅力。古人所云“元曲”,通常指元代的北曲,不包括元中叶后兴起的南曲。本文重点研究元代北曲的尾声,着眼于尾声的形成发展、类别体式、功能作用、调性变化,兼及南曲尾声,进行深入的挖掘、考证、分析。这种探究,或许对今天的戏曲、曲艺、民族声乐等艺术的发展能够有一些启示性意义。

作为一个命题,元曲尾声研究涉及一些相关学科,特别是从音乐学角度予以深入研究有一定难度,历来专题研究者不多。本文籍前辈曲论暨元代曲作,从文学、音乐等多个角度予以考证,或有疏误,敬祈方家教正。

一、 “尾声”形成过程之考察

“尾声”是什么时候出现的?它依托什么样的音乐及音乐文学体式?经历着怎样的发展过程?这些,是研究尾声必须首先回答的问题。

元代北曲的音乐形制是“宫调—曲牌连缀体”,就音乐属性来说,是唐宋燕乐在元代的延续发展。研究元曲尾声,需着眼于燕乐的形成发展。

通常认为,燕乐发端于隋、唐。隋开皇二年(582),文帝召大臣议乐,沛公郑译说,他曾向苏祗婆请教,依据龟兹琵琶“调有七种”,可与中原音乐的七声对应。《隋书·音乐志》载,郑译提到:“先是周武帝时,有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:‘父在西域,称为知音。代相传习,调有七种。’以其七调,勘校七声,冥若合符。”又载,“译因习而弹之,始得七声之正”。*《隋书》卷十四,中华书局,1973年,第345、346页。

炀帝朝设房内乐,大臣柳顾言借用汉代郑玄所云“燕乐”之称。《隋书·音乐志》载: 大业元年(605),“帝(案,指隋炀帝)又以礼乐之事,总付秘书监柳顾言、少府副监何稠、著作郎诸葛颍、秘书郎袁庆隆等……顾言又增房内乐,益其钟磬,奏议曰:‘……郑玄曰: 燕乐,房内乐也……总名房内之乐。女奴肄习,朝燕用之。’制曰:‘可。’”*《隋书》卷十五,第373—374页。

隋代借龟兹琵琶之法排列七声,所用者只一宫十四调,《新唐书·礼乐志》载:“终隋之世,所用者黄钟一宫,五夏、二舞、登歌、房中等十四调而已。”*《新唐书》卷二十一,中华书局,1975年,第460页。

燕乐在唐代有很大发展,形成了特有的宫调体系,当时称俗乐二十八调。段安节《乐府杂录》是最早记载二十八调的唐代史料,《新唐书·礼乐志》也记载了二十八调:“凡所谓俗乐者,二十有八调: 正宫、高宫、中吕宫、道调宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫为七宫;越调、大食调、高大食调、双调、小食调、歇指调、林钟商为七商;大食角、高大食角,双角,小食角、歇指角、林钟角、越角为七角;中吕调、正平调、高平调、仙吕调、黄钟羽、般涉调、高般涉为七羽。皆从浊至清,迭更其声……其宫调乃应夹钟之律,燕设用之。”*《新唐书》卷二十二,第473页。

玄宗朝后期,法曲与胡部乐融合,形成了雅乐、清乐、宴乐三种音乐为主的格局。北宋沈括《梦溪笔谈》云:“自唐天宝十三载,始诏法曲与胡部合奏,自此乐奏全失古法,以先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部者为宴乐。”*(宋) 沈括《元刊梦溪笔谈》卷五,影印古迂陈氏本,文物出版社,1975年,第21页。从沈氏记载中可知,唐代燕乐不是西域音乐的简单复制,而是与中原法曲相融合并得以发展的。

观察北周至隋、唐,由于龟兹音乐进入中土,经与中国本土音乐融汇及自身发展,在中国音乐史上产生了一种新的音乐,即以宫调为统领的燕乐,这是不同于雅乐、清乐的另一种音乐。

宋代燕乐二十八调上承唐代。沈括《梦溪笔谈》、《补笔谈》及《宋史·乐志》均记载燕乐二十八调,调名与《新唐书·礼乐志》所记俗乐二十八调相同,惟个别调名有异,盖宋代习称俗呼。

清代学者凌廷堪的《燕乐考原》对燕乐之源多有考证,云:“唐之俗乐有二: 一曰清乐,即魏晋以来之清商三调也。三调者,清调也,平调也,侧调也。龟兹乐未入中国以前,梁、陈之俗乐如此。……一曰燕乐,即苏祗婆琵琶之四均二十八调也。龟兹乐既入中国以后,周、齐之俗乐如此,姜尧章所度之曲,遗谱尚存,无不用二变者,是燕乐二十八调皆用二变也。”*(清) 凌廷堪《燕乐考原》卷一,粤雅堂丛书本,商务印书馆,1936年,第32—33页。

元代北曲传承的是源自宋、金的燕乐。元代周德清《中原音韵》“乐府共三百三十五章”记载了当时使用的十二个宫调: 黄钟、正宫、大石调、小石调、仙吕、中吕、南吕、双调、越调、商调、商角调、般涉调。虽然元代使用宫调较宋代燕乐二十八调减少了许多,“今之所传者一十有二”*(元) 周德清《中原音韵》,景元刻本,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,中国戏曲研究院编校,中国戏剧出版社,1959年,第224—231页。,音乐属性仍是燕乐。元曲中的“尾声”,依托的音乐是燕乐而不是其他音乐。也就是说,“尾声”是燕乐发展到一定阶段后才出现的音乐现象。

从另一个角度观察,从“尾声”所依附的音乐文学体式上看,它应该雏形于北宋,成型于金,至元初最终完善。

宋代的主要音乐文学形式是词,各词牌长短不等,常以令、引、近、慢区分。词调音乐属燕乐,早期词作如柳永《乐章集》均标注宫调。不同词牌不作连缀,所以没有尾声。宋代的大曲传承自唐,是集乐、舞、诗为一体的综合性演出,其中的演唱如中腔、曲破,也没有尾声。

最早记载的“尾声”,见于北宋民间的唱赚、缠令。南宋耐得翁《都城纪胜》记载:“唱赚在京师日,有缠令、缠达: 有引子、尾声为‘缠令’;引子后只以两腔互迎,循环间用者,为‘缠达’。中兴后,张五牛大夫因听动鼓板中,又有四片太平令,或赚鼓板(即今拍板大筛扬处是也),遂撰为‘赚’。赚者,误赚之义也,令人正堪美听,不觉已至尾声”,“凡赚最难,以其兼慢曲、曲破、大曲、嘌唱、耍令、番曲、叫声诸家腔谱也”。*(宋) 耐得翁《都城纪胜》,楝亭本,载《东京梦华录》(外四种),(宋) 孟元老等著,古典文学出版社,1957年,第97页。南宋仍称汴梁为“京师”,“在京师日”,是回顾北宋汴梁时的情形;“中兴后”,讲的则是南宋情形。北宋已有唱赚、缠令,“缠令”将若干小令连缀在一起,宋人用词是“缠”,缠令有引有尾,“有引子、尾声为缠令”。南宋时的“赚”也有“尾声”,“令人正堪美听,不觉已至尾声”。至于“缠达”有没有尾声?《都城纪胜》没有交代。

南宋吴自牧《梦粱录》的记载与《都城纪胜》相类:“唱赚在京时,只有缠令、缠达。……绍兴年间,有张五牛大夫,因听动鼓板中有《太平令》或赚鼓板,即今拍板大节抑扬处是也,遂撰为‘赚’。”*(宋) 吴自牧《梦粱录》卷二十,知不足斋本,浙江人民出版社,1980年,第193页。“绍兴”,宋高宗年号,南宋时“赚”仍在延续。

唱赚的音乐是否属燕乐?从“赚”的音乐构成分析,宋人提到慢曲、曲破、大曲、嘌唱、耍令、番曲、叫声等,“慢曲”是词之慢调,“曲破”是大曲的歌唱部分,二者本有宫调,属于燕乐;嘌唱、耍令、番曲则是民间音乐或外民族传入的音乐。

分析这些宋代史料,可以得出“尾声”的雏形出现在北宋的结论。考唐代史料,无论正史、别史还是文集、诗集、笔记,均无有关“尾声”的记载,可反证这个结论。

“尾声”的成型是在金代,所依托的音乐文学体裁是诸宫调。流传至今的金代诸宫调作品极少,只有残本《刘知远》与董解元《西厢记》(案,以下按曲学界习惯,称“董西厢”)。这两种诸宫调本,每一种套数均有“尾声”。

《刘知远》的“尾声”构成情况:

(一) 多曲一尾(即缠令形式),计3套。如[中吕调·安公子缠令](虽是个庄家女)[柳青娘][酥枣儿][柳青娘][尾]。

(二) 一曲一尾,计62套。如[仙吕调·六么令](常如目下)[尾]。

(三) 单隻曲子,无尾声。计7个曲牌,使用12次,其中[贺新郎]使用5次,[永遇乐]使用2次。*(金) 未著撰人《刘知远诸宫调》,影珂硌版,文物出版社,1958年。

因“知远探三娘与洪义厮打弟十一”前半部分曲文佚失,佚文后的[尾](负心人,穷刘大)无法认定其前是一曲或多曲,不在统计之内。

《刘知远》中,两隻以上曲牌连缀时均有尾声;有大量使用一曲一尾的短套;也有多曲一尾的长套,采用缠令形式。可看出,“尾声”作为套数的收束,至少在金代前期已经成为一种规范。

“董西厢”(六幻本)上本的“尾声”构成情况:

(一) 多曲一尾,计19种长套。其中14套标明是缠令,如[越调·上平西缠令](月儿沉,鸡儿叫)[斗鹌鹑][青山口][雪里梅][尾];5套不标明缠令,如[般涉调·沁园春](铁戟侵空)[墙头花][柘枝令][长寿仙衮][急曲子][尾]。

(二) 一曲一尾,计44个短套。

(三) 单隻曲子,无尾声,计18隻曲牌。

(四) 单隻曲子叠用,[大石调·吴音子]、[双调·惜奴娇]两个曲牌各叠用一次。*(金) 董解元《西厢记诸宫调》上,影六幻本,文学古籍刊行社,1955年,第13—110页。

从金代两部诸宫调可看出,每一套数,无论是长套、短套均有尾声。“董西厢”较之《刘知远》,长套增多,一曲一尾的短套大幅减少;长套多标明“缠令”,也有一些不再标明“缠令”。

金代诸宫调的尾声初具形制,相比后来元代丰富的尾声类别显得简单。《刘知远》、“董西厢”的大多数尾声采用三句式,每句以七字为多,也有八字、九字不等,如《刘知远》“知远走慕家庄沙佗村入舍弟一”有[尾]“冤家济会非今世,恶业相逢怎由你,恰正是仇人李洪义。”后人将诸宫调常用的三句式尾声称之“三句儿煞”,清代《九宫大成南北词宫谱》(案,以下按曲学界习惯,简称《九宫大成》)卷七十三“黄钟调隻曲”下[本宫尾]又一体(且念鲰生自年幼)(实为马致远撰“枉了闲愁”套,收清代《北词广正谱》“黄钟宫套数”下*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,影清青莲书屋本,上海古籍出版社,2002年,第153页。),后有小注:“本宫尾,即黄钟尾,亦名随煞,诸宫调所用三句儿煞,即此体。”*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷七十三,影乾隆内府本,载《善本戏曲丛刊》(六),王秋桂主编,台湾学生书局,1987年,第6339页。这个小注可证元曲尾声是在前代诸宫调基础上的衍化发展。《九宫大成》小注所云“诸宫调”,主要依据是该谱所收的“董西厢”、《天宝遗事》(案,《录鬼簿》卷上载:“王伯成,涿州人。有天宝遗事诸宫调行于世。”*(元) 钟嗣成《录鬼簿》卷上,楝亭本,载《中国古典戏曲论著集成》第二集,第114页。后佚。《北词广正谱》收王伯成《天宝遗事》例曲多阕。)。20世纪初俄国探险队在古代黑水城(今甘肃境内)发现金代残本《刘知远》(未著撰人),是目前可见最早诸宫调本,在66个尾声中(含“弟十一”前文佚失的[尾]“负心人,穷刘大”),可判明采用三句式者至少有48个,另有12个属三句式的简单变格,验证了《九宫大成》小注“诸宫调所用三句儿煞”早有其源。

元代初年,北曲音乐已经成熟,尾声也发展出多种类型。套数常用多曲一尾的长套,也有少数一曲一尾的短套。长套不再称“缠令”,只有个别套数保留“缠令”称呼。无论散套还是剧套,每套均有尾声,个别杂剧的第四套不用尾声。

这里,分析元代刊刻最早的散曲集杨朝英编《乐府新编阳春白雪》(元刻十卷本)(案,以下按曲学界习惯,简称《阳春白雪》),其尾声使用情况是:

(一) 《阳春白雪》收套数53种,其中多曲一尾的长套计43套,仅吕止庵[仙吕·翠裙腰缠令](老来多病逢秋验)一套称“缠令”,其余不标明“缠”或“缠令”。

(二) 一曲一尾的短套计10种,其中7套为“一曲一幺一尾”。[幺]是原曲音乐的扩展,不是另加一个曲牌,元代不将[幺]视作单独曲牌。

(三) 尾声类别有: [赚尾](亦记为[赚煞尾])、[煞尾]、[尾]、[随煞]、[后庭花煞]、[鸳鸯儿煞]、[离亭宴煞]、[离亭宴歇指煞]、[卖花生煞]、[神仗儿煞]、[三煞]、[二]、[一]、[耍孩儿十三煞]等。*(元) 杨朝英选集《乐府新编阳春白雪》后集卷二至卷五,影元刻十卷本,载《历代散曲汇纂》,浙江古籍出版社,1998年。

再分析元杂剧的尾声。本文论及元杂剧时主要依据《元刊杂剧三十种》,参照臧晋叔编《元曲选》(案,以下按曲学界习惯,称《元人百种》)等本。

《元刊杂剧三十种》收关汉卿杂剧4种,郑廷玉、马致远、尚仲贤、张国宾、宫天挺杂剧各2种,高文秀、武汉臣、纪君祥、孟汉卿、王伯成、岳伯川、狄君厚、杨梓、郑光祖、范康、金仁杰杂剧各1种,无名氏撰3种。另,《风月紫云亭》目录标元石君宝撰,并注:“一作戴善甫”;《东窗事犯》目录标元金仁杰撰,并注:“一作孔文卿”。《元刊杂剧三十种》所载各剧均不记“折”,但从每剧各套数中可判断出折数。各套多不记宫调,只有五套标明宫调,即尚仲贤《尉迟恭三夺槊》第四套记[正宫]、张国宾《公孙汗衫记》第二套记[越调]、岳伯川《岳孔目借铁拐李还魂》第三套记[双调]、金仁杰(一作孔文卿)《东窗事犯》第三套记[越调]、郑光祖《辅成王周公摄政》第三套记[越调]。

(一) 《元刊杂剧三十种》的120个套数中,101套有尾声(其中一套在“尾声”后又缀两曲。另,范康《陈季卿悟道竹叶舟》第二套收束用[离亭宴□](趁省清风明月),应为[离亭宴煞]);18套无尾声;1套(宫天挺《死生交范张鸡黍》第一套)后有佚文,无法判断是否有尾声。

(二) 18种无尾声的套数均在第四套,其中15套连缀双调套的曲牌。考《元人百种》及其他载有元杂剧套数的曲集,一些杂剧的第四折也无尾声,亦以双调为多。

(三) 尾声类别有: [尾声]、[赚煞]、[随煞]、[隔尾]、[浪来里煞]、[鸳鸯煞]、[离亭宴煞]、[离亭宴带歇指煞]、[带黄钟煞]及排煞等。其中,有一尾多称者: [尾声]亦记[尾]、[收尾]、[收尾煞];[赚煞]亦记[赚尾]、[赚煞尾];[随煞]亦记[随煞尾]、[随尾];[浪来里煞]亦记[浪里煞];[离亭宴煞]亦记[离亭煞];[鸳鸯煞]亦记[鸳鸯尾]。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆,1958年。

北曲套数与宋代唱赚、缠令有渊源关系,也从词调、大曲、民间演唱中吸取音乐营养,更多的是直接承绪前代诸宫调的“宫调—曲牌”连缀体式,也吸纳了其中的尾声形式。故元、明人将“董西厢”视为北曲之始,如元代钟嗣成《录鬼簿》“前辈已死名公有乐府行于世者”云:“董解元,大金章宗时人,以其创始,故列诸首。”*(元) 钟嗣成《录鬼簿》,楝亭本,载《中国古典戏曲论著集成》第二集,第103页。明代朱权《太和正音谱》“古今群英乐府格势”云:“董解元,仕于金,始制北曲。”*(明) 朱权《太和正音谱》,洪武本,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第20页。王骥德《曲律》云:“如世所传董解元《西厢记》者,其声犹未纯也。”*(明) 王骥德《曲律》,读曲丛刊本,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,第55页。“声犹未纯”,是说“董西厢”的音乐较之元代北曲尚不够完善,其中应该包含“尾声”。

通过对元曲尾声形成过程的考察,可得出这样的认识:

1. “尾声”的出现,是燕乐发展到一定阶段的产物,是元代北曲完善成熟的重要标志。

2. “尾声”是依托套数存在的,是“宫调—曲牌连缀体”的重要组成部分,这反映了至少在14世纪初(《中原音韵》后序作于泰定甲子,即1324年),元代的音乐文学体式已经达到了具有里程碑意义的发展阶段。

3. 就剧套的音乐形态而言,“尾声”是一个大型音乐作品不同乐段的不同收束,这说明,中国古代音乐的创作构思、发展手法、音乐构成,在元代已经相当丰富,达到一个前所未有的高度。

二、 元代北曲“尾声”种类考

论及元曲“尾声”的元代著述主要有三种: 元初燕南芝庵《唱论》;元中叶周德清《中原音韵》;元末陶宗仪《南村辍耕录》。《唱论》着眼于演唱,讲的是“尾声”的类别;《中原音韵》“乐府共三百三十五章”记载了各宫调下实际应用的各种“尾声”;《南村辍耕录》“杂剧曲名”是作者记录的一些曲牌,其中对“尾声”的记载可作为研究尾声的补充。这里,分别对《唱论》论及的尾声类别、北曲尾声的特殊形态以及《中原音韵》未收尾声予以考察,以期对北曲“尾声”的种类能有一个全面认识。

(一) 《唱论》所论“尾声”之考证

燕南芝庵《唱论》(阳春白雪元刻十卷本)云:“尾声有: 赚煞,随煞,隔煞,羯煞,本调煞,拐子煞,三煞,七煞(案,辍耕录本“七煞”作“十煞”)。”*(元) 燕南芝庵《唱论》,影阳春白雪元刻十卷本,载《历代散曲汇纂》中《阳春白雪》卷首,第1页。

赚煞,“煞”,有煞止、结束之义。“赚煞”有“赚煞尾”、“赚尾”等别称。《中原音韵》仙吕下有“赚煞尾”。

在散套中,“赚煞”多为仙吕套尾声,偶入大石调、南吕套。元代杨朝英编《朝野新声太平乐府》(案,以下按曲学界习惯,称《太平乐府》)所收散套中,这三种情况均有所载。在仙吕者,如马东篱4种[仙吕·赏花时]短套,皆用[赚煞]作尾;入大石调者,如马致远[大石调·青杏子](悟迷)套,尾声用[赚煞];入南吕者,如朱庭玉[南吕·一枝花](女怨)套,尾声用[赚煞尾]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,影元刻细字本,载《历代散曲汇纂》,第51—60页。此外,元代无名氏编《梨园按试乐府新声》(案,以下按曲学界习惯,称《梨园乐府》)南宫、南月调下均有[赚煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,影元刻本,载《历代散曲汇纂》,第71页。“南宫”、“南月”均为别称,实际是南吕,笔者《宋元宫调筋节考》一文对此有过考证。*白宁《宋元宫调筋节考》,载《曲学》第四卷,上海戏剧学院曲学研究中心叶长海主编,上海古籍出版社,2016年,第76页。

在杂剧中,“赚煞”是使用频率较高的尾声,几乎都在仙吕套。《元刊杂剧三十种》中,记作[赚煞]者3种〔马致远《泰华山陈抟高卧》、金仁杰(一作孔文卿)《东窗事犯》、郑光祖《辅成王周公摄政》〕;记作[赚煞尾]者6种(关汉卿《关大王单刀会》、郑廷玉《看钱奴买冤家债主》、张国宾《薛仁贵衣锦还乡》、杨梓《霍光鬼谏》、宫天挺《严子陵垂钓七里滩》、无名氏《小张屠焚儿救母》);记作[赚尾]者3种〔关汉卿《闺怨佳人拜月亭》、石君宝(一作戴善甫)《风月紫云亭》、张国宾《公孙汗衫记》〕。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。这12种杂剧中的“赚煞”、“赚煞尾”、“赚尾”,均与其他仙吕套曲牌连缀。《元人百种》各剧的仙吕套,均以“赚煞”、“赚煞尾”作尾。

“赚煞”应由“唱赚”衍化而来,前引《都城纪胜》云:“赚者,误赚之义也。令人正堪美听,不觉已至尾声”。“赚煞”应具有“美听”的特点,行腔优美,结束处会产生余音未尽之感。

随煞,亦称“随煞尾”、“随尾”等。《中原音韵》大石调下有“随煞”,《南村辍耕录》南吕调下有“随煞尾”。*(元) 陶宗仪《南村辍耕录》,武进陶氏影元刻本,中华书局,1959年,第333页。明初朱权《太和正音谱》将《中原音韵》“乐府共三百三十五章”所列曲牌一一加上例曲,[随煞]例引元代曾瑞卿散套(展放征旗任谁走)*(明) 朱权《太和正音谱》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第98页。,字格为7757,属于较为简单的尾声。元代“随煞”使用较为普遍,许多宫调下都有“随煞”。

就散套而言,《太平乐府》所载散套中,仙吕、正宫、商调、大石调下均有[随煞],南吕、黄钟宫下有[随尾]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六、七、八,载《历代散曲汇纂》,第52—63页。《梨园乐府》散套中,南宫调下有[随煞]、[随煞尾声]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》,载《历代散曲汇纂》,第71—73页。

就杂剧而言,关汉卿、马致远、郑德辉、乔孟符、高文秀、杨显之诸多曲家都用过“随煞”。《元刊杂剧三十种》之尚仲贤《汉高皇濯足气英布》第三套有[随煞],无名氏《诸葛亮博望烧屯》第二套有[随煞尾],分别与正宫、南吕套下曲牌连缀。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。《元人百种》中,马致远《破幽梦孤雁汉宫秋》等21种杂剧使用[随煞]或[随煞尾]、[随调煞]、[随尾]、[随尾煞],所在宫调有正宫、中吕、双调、商调、黄钟、大石调。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,世界书局旧刊本,中华书局,1958年。

何为“随煞”?明代王骥德《曲律》曰:“又有本音就煞,谓之随煞。”*(明) 王骥德《曲律》,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,第140页。这是较早的释义。什么是“本音就煞”?王骥德没说清。今之学者有解释为“随前曲声调而作煞止”,或云“本调就煞”,亦非确解。《九宫大成》卷六十三“南词宫谱”双调正曲下有[本音随煞],与王骥德所云“本音就煞”似乎类同,但[本音随煞]是南曲尾声,《九宫大成》例引的二例,《法宫雅奏》是清代宫廷承应戏,《烂柯山》见于清代传奇*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷六十三,第5272页。,均与元代北曲无关。通过前文列举的各类“随煞”所在宫调,可知,“随煞”之“随”,应是就可出入多种宫调这一特点而言,即“随煞”可“随”他宫调而用之。《南村辍耕录》记有“随调煞”,《元人百种》中马致远《邯郸道省悟黄粱梦》第二折商调套尾声用[随调煞]*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第786页。,“随调煞”,指明了所随者是“调”。

隔煞,元曲无“隔煞”曲牌,应是“隔尾”的别称。“隔尾”是一种特殊的煞,具有间隔作用,多用于南吕套的中间,与尾声形成呼应。

羯煞,元曲无“羯煞”曲牌,可能另有所指。“羯”,应指羯鼓,戎羯之乐,唐代流入中原。《新唐书·礼乐志》载:“帝(案,指唐玄宗)常称: 羯鼓,‘八音之领袖,诸乐不可方也’。盖本戎羯之乐……其声焦杀,特异众乐。”*《新唐书》卷二十二,第476页。元代仍有羯鼓,元代无名氏编《类聚名贤乐府群玉》卷二收乔梦符小令[折桂令](雨窗寄刘梦鸾赴拍以侑尊云),有句:“梨花梦龙绡泪今春瘦了,海棠魂羯鼓声昨夜惊著。”*(元) 未著编者《类聚名贤乐府群玉》卷二,散曲丛刊本,载《历代散曲汇纂》,第97页。所谓“羯煞”,有可能是曲唱中一些尾声采用羯鼓伴奏,或者尾声高揭,“其声焦杀,特异众乐”,因而被俗呼为“羯煞”。

本调煞,《中原音韵》双调下有“本调煞”,《太平乐府》卷六收乔梦符[双调·乔牌儿](别情)套,尾声用[本调煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,载《历代散曲汇纂》,第54页。“本调煞”偶入他调,明代陈所闻编《北宫词纪》卷四收元汤菊庄[商调·集贤宾](客窗值雪)套,尾声是[本调煞尾]。*(明) 陈所闻编《北宫词纪》卷四,明陈氏继志斋本,载《历代散曲汇纂》,第514页。汤菊庄是元末明初散曲家汤式的号,陈所闻在汤菊庄之前加一“元”字,该套可能是元末作品。

拐子煞,元曲中没有“拐子煞”曲牌,应为对某种尾声的俗呼,类似于“隔煞”、“羯煞”之称。“拐子煞”可能具有行腔转折的特点,以致因此而称谓。

三煞,常与“二煞”、“煞尾”连用,可产生逐渐收束的效果。《元刊杂剧三十种》之关汉卿《闺怨佳人拜月亭》第二套曲牌: [一枝花][梁州][牧羊关][贺新郎][牧羊关][斗虾蟆][哭皇天][乌夜啼][三煞][二煞][收尾],可作一例。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。

七煞,系借煞尾扩充套数的一种煞,常与“六煞”、“五煞”、“四煞”、“三煞”、“二煞”、“一煞”连用,多者有“十三煞”。这类排列的煞,可称之“排煞”。

《唱论》所论八种尾声,并非一般意义上的列举,而是属于尾声的不同类别,或具有特殊性质的尾声。概言之,“赚煞”,以赚为煞:“随煞”,随他宫调而用之;“隔煞”,南吕套中“隔尾”的俗称;“本调煞”,本在双调,偶入他调;“羯煞”、“拐子煞”均为俗呼;“三煞”,逐渐收束尾声之煞;“七煞”,排煞之一,常与其他排煞合用以扩充曲调。

(二)对北曲尾声特殊形态的考证

《中原音韵》所记尾声中有一些特殊情况,主要有:

1.一些尾声的句字可以变化

《中原音韵》在“乐府共三百三十五章”后,又列“句字不拘可以增损者一十四章”,其中有尾声三种: 正宫[煞尾]、南吕[黄钟尾]、双调[尾声]。*(元) 周德清《中原音韵》,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,第230—231页。在元曲实际应用中,不仅这三种尾声的句字可以增损,还有一些尾声也有增损现象。

《九宫大成》在各类尾声后多有小注,从小注中可看出,许多尾声可以增损句字,如:

卷五“仙吕调隻曲”下[赚煞],例引《元人百种》等,后注:“按赚煞体,字句不拘多寡,可以增损,惟首三句,及末二句,不可移换。或割首三句,及末二句,作煞尾者有之,首二句或各增二字,作五字两句者。”

卷二十“大石角隻曲”下[玉翼蝉煞],例引《元人百种》,后注:“玉翼蝉煞,中间四字句,不拘多寡,随宜增损。”

卷三十三“高宫隻曲”下[煞尾],例引《元人百种》,后注:“煞尾,用黄钟尾首二句起,中间或增七字句,或六字句,不拘可以增损”。

卷五十二“南吕调隻曲”下[三煞][二煞],例引《元人百种》,后注:“按三煞二煞,系南吕本调煞,与高宫、黄钟调三煞不同,或七字句,六字句,不拘可以增损,及后煞尾亦然。”*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷五、卷二十、卷三十三、卷五十二。

增损句字,最初应源于衬字。由于元曲允许加衬字,制词文人与演唱乐工都可“添字节”,字增加了,音乐亦需相应变化,时间久了,会逐渐形成该种尾声的变格。古人将最初形态的尾声视作正格,将其变格称之“又一体”。《九宫大成》所记尾声,多有“又一体”。此外,增句格的出现,或可由此衍变成另一种尾声。这些,应该是元曲尾声类型衍化的内在原因。

分析《太和正音谱》为各种尾声所加例曲的字格,可找出一些“尾声”由前代诸宫调“三句儿煞”扩展衍化的痕迹。《太和正音谱》载黄钟[尾声],字格是778;双调[本调煞],字格是777,二者体同诸宫调三句式尾声。大石调[随煞],字格是7757,增加一个五字句,应是“三句儿煞”的增句格。与此相似,还有小石调[尾声](字格7866),越调[尾声](字格7655),般涉调[尾声](字格6677)等。也有一些尾声在衍变中,句字增添较多,距“三句儿煞”初始形态有较大变化,如商调[高平煞],《太和正音谱》例引曾瑞卿散套(照愁人残烛碧荧荧),字格是87556955449。再如南吕[黄钟尾],《太和正音谱》例引刘庭信散套(惊回好梦添凄楚),句字更多,字格是77333333333333333399。*(明) 朱权《太和正音谱》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第65—197页。

其实,在金代,诸宫调尾声的句字、类别已有所变化,如《刘知远》中有将“三句儿煞”第一句的七字破成两个三字句的,是三句式尾声的变格。“董西厢”出现个别增句格。

2.以曲牌作煞

《中原音韵》所记以曲牌作煞者有: [神仗儿](亦作煞),调在黄钟;[好观音](亦作煞),调在大石调;[后庭花](亦作煞),调在仙吕;[卖花声](即升平乐,亦作煞),调在中吕;[浪来里](亦作煞),调在商调。*(元) 周德清《中原音韵》,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,第224—229页。

元曲中,这些情况均有所见,如《阳春白雪》后集卷五收关汉卿[黄钟·侍香金童](春闺怨宇)套内有[神仗儿煞];*(元) 杨朝英选集《乐府新编阳春白雪》后集卷五,载《历代散曲汇纂》,第25页。《太平乐府》卷七收关汉卿[大石调·青杏子](离情)套内有[好观音煞];*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第58页。《阳春白雪》亦收酸斋[双调·醉春风](羞画远山眉)套内有[卖花声煞]。*(元) 杨朝英选集《乐府新编阳春白雪》后集卷五,载《历代散曲汇纂》,第25页。《梨园乐府》卷上收无名氏[仙吕·点绛唇](问柳寻芳)套,尾声是[后庭花煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第72页。

3.以带过曲作煞

带过曲是北曲的一种特殊曲式,通常由两曲构成。带过曲作煞,有两种情况:

(1) 以一个曲牌带过一个尾声。常见有[摧拍子带赚煞]、[好观音带赚煞],如《太平乐府》卷七收朱庭玉[大石调·青杏子](怨别离)套,尾声是[摧拍子带赚煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第58页。[好观音]本是曲牌,亦可作煞,亦用于带过曲煞,《北词广正谱》“大石调套数分题”下有[好观音带赚煞]。*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第224页。

此外,或有[乌夜啼带黄钟煞]。《元刊杂剧三十种》之马致远《泰华山陈抟高卧》第二套有[乌夜啼][带黄钟煞],*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。似属带过曲作煞。元曲中仅见这一例。考《元人百种》中该剧第二折最末两曲是[乌夜啼][黄钟煞];*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第725页。《脉望馆钞校本古今杂剧》所收该剧也是[乌夜啼][黄钟煞],*(元) 马致远《西华山陈抟高卧》,载《脉望馆钞校本古今杂剧》(三),影印北京图书馆藏本,古本戏曲丛刊编辑委员会编,商务印书馆,1958年。均不作带过形式。《元人百种》与《脉望馆钞校本古今杂剧》均依明人本,《元刊杂剧三十种》为元代原貌,应遵从元人用曲实例,将[乌夜啼][带黄钟煞]认作以带过曲作煞。

以上所论以一曲带过尾声者,未入《中原音韵》记载。

(2) 用两个煞组成带过曲,即前煞带过后煞,或两煞混合使用。《中原音韵》双调下记[离亭宴带歇指煞],此外,元曲中还有[离亭宴带歇拍煞]、[鸳鸯带离亭宴煞]、[鸳鸯歇指煞]、[隔尾随煞]、[隔尾黄钟煞]。

[离亭宴带歇指煞],应为[离亭宴煞]带过[歇指煞]。[离亭宴煞]本是单独的煞,如《太平乐府》卷七收张云庄[双调·新水令](辞官)套内有[离亭宴煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第55页。[歇指煞]未入《中原音韵》记载,但见于元曲,《梨园乐府》卷上收马致远[双调·行香子](无也闲愁,有也闲愁)套内[歇指煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第69页。元人将两煞用于带过曲,如《太平乐府》双调下收曾瑞卿、周仲彬、朱庭玉、乔梦符7种套数,用[离亭带歇指煞]、[离亭宴带歇指煞]或[离亭歇指煞]收尾。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六、卷七,载《历代散曲汇纂》,第53—55页。《元人百种》李文蔚《同乐院燕青博鱼》第四折双调套有[离亭宴歇指煞]。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第244页。

[离亭宴带歇拍煞],应为[离亭宴煞]带过[歇拍煞]。[歇拍煞]未入《中原音韵》记载,但见于元曲,《阳春白雪》(九卷本)收关汉卿[双调·乔牌儿](事情推物理)套,尾声用[歇拍煞]。*(元) 杨朝英选、隋树森校定《新校九卷本阳春白雪》后集卷四,旧抄本,中华书局,1957年,第172页。将两煞带过者,如《梨园乐府》卷上载白无臼(案,当刊误,臼作咎)[双调·新水令](离情不奈子规啼)套,尾声是[离带歇拍煞]*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第70页。,《北宫词纪》卷一元马东篱[双调·夜行船](秋兴)套内[离亭宴带歇拍煞]、卷六元周仲彬[双调·新水令](春思)套内[离亭宴带歇拍煞]、元朱廷玉[双调·行香子](别恨)套内[离亭宴带歇拍煞]。*(明) 陈所闻编《北宫词纪》卷一、卷六,载《历代散曲汇纂》,第480、540、545页。

何谓“歇拍”?《九宫大成》卷六十六“双角隻曲”之[离亭宴带歇拍煞]“又一体”例引散曲(相逢常约西厢等)后,后注:“据《曲谱大成》云: 歇拍误作歇指。歇拍之义,乃是将离亭宴煞摊破句法格,第三至第八共六句,再叠一遍,盖取其调长而缓缓收煞,故谓之歇拍也。”*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷六十六,第5679页。这是“歇拍”的一种释义。

元代的“歇指煞”应有其源。歇指调是宋代燕乐二十八调之一,元代已不使用这个调,但金代早期诸宫调仍有这个调,且调下有尾声。残本《刘知远》“知远别三娘太原投事弟二”,[歇指调·耍三台](李三娘刘知远)套内[尾]:“张开吃椹子麻糖口,叫一声真同牛吼。休道是刘知远,便是麒麟见后走。”*(金) 未著撰人《刘知远诸宫调》,影珂硌版,文物出版社。这个[尾]与后世《太平乐府》中[离亭宴带歇指煞]末五句即带过的“歇指煞”在很大程度上相类。如朱庭玉[双调·行香子](痴迷)套内[离亭宴带歇指煞]最后五句是:“饥不忺进饮食,卧不能安床枕。岂止道忘餐废寝,鬓发已成潘,形骸俏如沈。”*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,载《历代散曲汇纂》,第54页。考虑到北曲可加衬字、可以增句,对照该曲最末四句,与《刘知远》歇指调[尾]的字格相似,末字的三声相同,均用上声韵。或可推论,元代[离亭宴带歇指煞]中的“歇指煞”,有可能由前代诸宫调的歇指调之[尾]发展而来,但多一个增句。

[鸳鸯带离亭宴煞],应为[鸳鸯煞]带过[离亭宴煞]。[鸳鸯煞]本为单独的煞,《中原音韵》双调下记[鸳鸯煞]。《元刊杂剧三十种》之《诸葛亮博望烧屯》第三套有[鸳鸯尾]。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。《元人百种》中《朱太守风雪渔樵记》第四折双调套有[鸳鸯煞尾]。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第881页。将两煞用于带过曲者,如《北词广正谱》“双调套数分题”下郑德辉“败叶将残”套、王元鼎“燕语莺啼”套均用[鸳鸯带离亭宴煞]。*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第281页。

[鸳鸯歇指煞],应为[鸳鸯煞]带过[歇指煞]。《太平乐府》卷六收秦竹村[双调·行香子](知足)套,尾声用[鸳鸯歇指煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,载《历代散曲汇纂》,第54页。

《南村辍耕录》卷二十七在南吕下,记[隔尾黄钟煞]、[隔尾随煞]。*(元) 陶宗仪《南村辍耕录》卷二十七,第333页。这两个煞均不见载《中原音韵》,后见于《北词广正谱》所收元人曲作。《北词广正谱》在例引曲文中有夹注,注明哪些文字属“隔尾”、“黄钟尾”或“随煞”,并区别衬字,让人一目了然,这里引用二则:

《北词广正谱》“南吕宫套数”有[隔尾黄钟煞],例引杂剧关汉卿撰《谢天香》:“[黄钟尾](我正是)闪了(他)闷棍着他棒,(我正是)出了荸蓝入了筐,实着咱在罗网,休摘离休指望。[隔尾](便似)一百(尺的)石门(教我)怎生撞,(便使尽些)伎俩。(千愁断义)肚肠。[黄钟尾](觅不的个)脱壳金蝉(这)一个谎。”(案,[ ]与括号内的字,原文均为小字。笔者采两种符号,以区别带过的煞与衬字。下引《北词广正谱》同)

《北词广正谱》“南吕宫套数”有[隔尾随煞],例引商政叔、朱庭玉两种套数,其中商政叔“拈花惹草心”套为:“[隔尾](好)姻缘眼见(得)无终始,一载恩情似弹指,别离(恨)草次感恨无言漫搔耳,后会何时。[随煞]唱道痛泪连洒,花笺闷写相思子。托鱼雁寄传示,(我志诚心)一点无辞,无辞(惮)去伊身上死。”后注:“随煞比本格少。”*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第205、204页。

通过以上考证,可知元代至少有9种带过曲作煞,《中原音韵》只记[离亭宴带歇指煞]。

4.煞的高过曲

元曲中有将[随调煞]、[浪来里煞]以高过曲形式演唱者,均在商调,《元人百种》乔孟符《玉箫女两世姻缘》第二折有商调[高过随调煞],《看钱奴买冤家债主》第三折有商调[高过浪来里煞]。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第977、1602页。《九宫大成》卷五十九“商角隻曲”有[高过浪里来煞]。*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷五十九,第4948页。“浪来里煞”与“浪里来煞”实为一煞,元人多称前者,明以后有称后者的。

(三) 《中原音韵》未收“尾声”之考证

《中原音韵》记载尾声29种,分属十二宫调。从文献学角度看,相当于一个小型的元代北曲“尾声目录”,其分布是:

黄钟: [神仗儿](亦作煞)、[尾声]

正宫: [三煞]、[啄木儿煞]、[煞尾]

大石调: [好观音](亦作煞)、[玉翼蝉煞]、[随煞]

小石调: [尾声]

仙吕: [后庭花](亦作煞)、[赚煞尾]

中吕: [卖花声](即升平乐,亦作煞)、[煞尾]

南吕: [隔尾]、[煞]、[黄钟尾]

双调: [本调煞]、[鸳鸯煞]、[离亭宴带歇指煞]、[收尾]、[离亭宴煞]

越调: [煞]、[尾声]

商调: [浪来里](亦作煞)、[高平煞]、[尾声]

商角调: [尾声]

般涉调: [煞]、[尾声](与中吕煞尾同)*(元) 周德清《中原音韵》,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,第224—230页。

古人论著忌重出,《中原音韵》所记曲牌、尾声几乎未有重出,但般涉调[尾声]与中吕[煞尾]是同一尾声(见原注);大石调[随煞]实为黄钟[尾声](后文论及),上列29种尾声应为27种。

考元刊诸种曲集,包括“杨氏二选”(即杨朝英编《阳春白雪》与《太平乐府》)、无名氏编《梨园乐府》、无名氏编《类聚名贤乐府群玉》四种散曲总集;张养浩《云庄休居自适小乐府》、乔吉《文湖州集词》、张小山《北曲联乐府》等散曲别集以及《元刊杂剧三十种》,并参考明、清载有元曲作品的曲谱、曲集,可知,元代北曲尾声的种类,大多在《中原音韵》记载之内;也有一些尾声未入《中原音韵》记载。《中原音韵》未载尾声主要有:

(1) [眉儿弯煞]。《中原音韵》越调下有“眉儿弯”,未云亦可作煞。元曲有将其作煞者,《梨园乐府》卷上收王修甫[越调·斗鹌鹑](阙盖荷枯)套,尾声即[眉儿弯煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第71页。《九宫大成》卷二十八“越角套曲”有[眉儿弯煞],例引《天宝遗事》(踏阵马)套。*(清) 周祥钰、邹金生等编纂《九宫大成南北词宫谱》卷二十八,第2552页。

(2) [络丝娘煞尾]。《中原音韵》越调下有“络丝娘”,未云亦可作煞。《元人百种》乔孟符《玉箫女两世姻缘》第四折有双调[络丝娘煞尾]。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第986页。元代王实甫《西厢记》第一、第二、第三、第四本均有[络丝娘煞尾],四曲分别在双调、越调、越调、双调。*(元) 王实甫著、王季思校注《西厢记》,暖红室翻刻凌濛初刻本,上海古籍出版社,1978年,第41、89、129、161页。

(3) [上马娇煞]。《中原音韵》仙吕下有“上马娇”,未云亦可作煞。然《梨园乐府》卷上收白仁甫[点绛唇](金凤钗分)套,尾声是[上马娇煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第71页。

(4) [雁过南楼煞]。《中原音韵》大石调下有“雁过南楼”,未云亦可作煞。《北宫词纪》卷六载元王和卿[大石调·蓦山溪](冬闺)套,尾声是[雁过南楼煞]。*(明) 陈所闻编《北宫词纪》卷六,载《历代散曲汇纂》,第532页。《九宫大成》卷二十一“大石角套曲”下有[雁过南楼煞],例引《元人百种》。*(清) 周祥钰、邹金生等编纂《九宫大成南北词宫谱》卷二十一,第2037页。

以上四种,均为《中原音韵》中的曲牌,但可作煞,周德清未云“亦可作煞”,应属漏记。

此外,尚有[天净沙煞]可考。《北词广正谱》“越调套数”载[天净沙煞](不避目下风波),署“套数无名氏撰乌兔似飞梭”;其“越调套数分题”将此曲署为“群珠乌兔似飞梭套”。*(清) 徐庆卿辑、(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第277页。《北词广正谱》多处引“群珠”,“群珠”即《乐府群珠》,不见于世多年。1930年卢前先生入蜀,“途中于冷摊上得群珠钞本三册,字迹漫漶,不可卒读”。“未几,闻海盐朱氏获群珠四卷本,与此略同,于是北国故人录副见示。”卢前“参合校勘”,“因邀及门诸子更为点校,付诸铅椠”(见卢前《乐府群珠·序》)。卢前校《乐府群珠》收元及明初小令1810首,无[天净沙煞],*卢前校《乐府群珠》,海盐朱氏藏本,商务印书馆,1955年,第1页。李玉更定《北词广正谱》时当另有所本。另,《太和正音谱》越调下[南乡子]的例曲(乌兔似飞梭),署“无名氏散套”。《太和正音谱》自序署“戊寅”*(明) 朱权《太和正音谱》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第11页。,即洪武三十一年(1398),去元未远。“乌兔似飞梭”套应作于元或明初。元代[天净沙]是曲牌,未见以[天净沙]作煞的其他记载,孤证不立,姑且录此存疑。

又,《太平乐府》尚有[结音],不另见于其他元代曲集。《太平乐府》卷七收白仁甫[大石调·青杏子](咏雪)套,连套曲牌: [归塞北][好观音][幺][结音]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第57页。[结音]的字格是77735,首句、末句仄韵,二、三句平韵,与[好观音]的字格、平仄、用韵均同。《中原音韵》记: [好观音](亦作煞)。《太平乐府》中[结音]前一曲为[好观音],所谓“结音”,应指以前一曲“结”为煞,并非单独的煞。

又,《梨园乐府》尚有[货郎煞],曲文只一句:“倒摺春衫做罗扇搧。”*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷下,载《历代散曲汇纂》,第83页。与前接的[货郎儿][脱布衫][醉太平]均用先天韵,似用[货郎儿]的一句为整套收煞,并非另有[货郎煞]曲牌。元曲中仅此一例,不能因此证明[货郎儿]亦可作煞。

又,明代《词林摘艳》尚有[柳叶儿煞],不另见于载有元曲的各种曲集。《词林摘艳》丁集收无名氏“秋夜云窗梦杂剧第一折”[仙吕·点绛唇]套,尾声用[柳叶儿煞]。*(明) 张禄辑《词林摘艳》丁集,影嘉靖四年刻本,《续修四库全书·集部》,上海古籍出版社,2002年,第143—144页。考《元人百种》前载《元曲论》之“元群英所撰杂剧”,所列五百四十九本中记无名氏撰“秋夜云窗梦”。*(明) 臧晋叔编、隋树森校订《元曲选》,第33页。《孤本元明杂剧》收《郑月莲秋夜云窗梦》,作者署“元阙名”,第一折曲牌是: [仙吕·点绛唇][混江龙][油葫芦][天下乐][那吒令][鹊踏枝][寄生草][村里迓鼓][元和令][上马娇][游四门][胜葫芦][后庭花][柳叶儿][赚煞]。*(元) 阙名《郑月莲秋夜云窗梦》,于小谷本,载《孤本元明杂剧》(精装本第二册),据涵芬楼藏版影印,中国戏剧出版社,1958年。《词林摘艳》收该套中的9个曲牌,未收[村里迓鼓][元和令][上马娇][游四门][胜葫芦][赚煞]6个曲牌,因没有煞尾,用[柳叶儿]代作煞,这是明代人的权宜做法,不能因此而证元代[柳叶儿]亦可作煞。

又,明代《雍熙乐府》尚有[离煞],不另见于载有元曲的各种曲集。《雍熙乐府》卷四收[翠裙腰](闺思)套,尾声用[离煞]。*(明) 郭勋辑《雍熙乐府》卷四,四部丛刊续编本,载《历代散曲汇纂》,第181—182页。考该套实为朱庭玉[仙吕·翠裙腰](闺思)套,尾声是[赚煞](载《太平乐府》*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,载《历代散曲汇纂》,第52页。),《雍熙乐府》的[离煞]是误记。

又,《雍熙乐府》尚有[道煞尾],不另见于载有元曲的各种曲集。《雍熙乐府》卷十二收“明皇宠杨妃”套,曲牌是: [夜行船](一片行云天上来)[挂玉钩][道煞尾]。*(明) 郭勋辑《雍熙乐府》卷十二,载《历代散曲汇纂》,第336页。无据可证“明皇宠杨妃”套出自元代,姑录之备考。

又,《九宫大成》尚有[绪煞]。卷二十七“越角隻曲”下[绪煞],例引“董西厢”二体,后注:“随煞、绪煞,格式大同小异,本为一体,因董西厢易名绪煞,故两列其名耳。”*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷二十七,第2462页。小注将缘由说得很清。“董西厢”是金代作品,元代不再称“绪煞”,《中原音韵》只记“随煞”而无“绪煞”之称,并非漏记。

以上考证,可证《中原音韵》所记尾声,除不一一记载排煞及[三煞]后的[二煞][一尾]外,至少漏记:

(1) 曲牌亦可入煞的4种煞: [眉儿弯煞]、[上马娇煞]、[雁过南楼煞]、[络丝娘煞尾]。

(2) 前文考证过的、见于元曲的[歇指煞]、[歇拍煞]2种煞。

(3) 以带过曲作煞的8种煞: [催拍子带赚煞]、[好观音带赚煞]、[乌夜啼带黄钟煞]、[离亭宴带歇拍煞]、[鸳鸯带离亭宴煞]、[鸳鸯歇指煞]、[隔尾黄钟煞]、[隔尾随煞]。

《中原音韵》记载阙如者至少有14种。《中原音韵》所记27种尾声,加上阙如者,这41种尾声盖为现今可见元代北曲尾声种类之全貌。

三、 北曲“尾声”功能之分析

尾声是套数中用以煞止的,然而,北曲不同类型的尾声却各有其用,也就是说,元代北曲的尾声具有多样性的收煞作用。

1.简单收煞

尾声,不一定是套数中文辞和音乐的高潮处,或即周德清所谓“务头”,许多尾声在套数中只承担简单的收煞作用,这是尾声的基本功能。观察《中原音韵》所记尾声,虽然各调下有多种尾声,但基本形态的尾声只有一、二种。如双调下有5种尾声即[本调煞]、[鸳鸯煞]、[离亭宴带歇指煞]、[收尾]、[离亭宴煞],基本形态的尾声只有[收尾]。这里,将《中原音韵》记载的各宫调下的基本形态的尾声摘列出来: 黄钟[尾声],正宫[煞尾],大石调[随煞],小石调[尾声],仙吕[赚煞尾],中吕[煞尾],南吕[煞]、[黄钟尾],双调[收尾],越调[煞]、[尾声],商调[尾声],商角调[尾声],般涉调[煞]、[尾声]。*(元) 周德清《中原音韵》,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,第224—230页。

这些尾声通常字数较少,带有前代诸宫调“三句儿煞”的痕记,又互不相同,各为一体。黄钟、小石调、越调、商调、商角、般涉调下都有[尾声],双调有[收尾],对照《太和正音谱》所引例曲可知,这7种尾声的字格、叶韵、三声(案,《太和正音谱》例曲中的文辞均注明平、上、去三声而不标四声,平声也不分阴阳,这符合北曲演唱的实际用音。后世许多曲家仿此)并不相同,这意味着,它们的音乐也不同。此外,南吕、越调、般涉调都有[煞],正宫、中吕都有[煞尾],均名同格异。*(明) 朱权《太和正音谱》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第55—62页。这反映了尾声在承担“简单收煞”作用时,各宫调基本形态的尾声仍然丰富多样。

基本形态的尾声,有时自身也有变化。如黄钟的[尾声],《太和正音谱》黄钟[尾声]例引郑德辉《倩女离魂》第四折(蓦地心回猛然省),字格为778,一、三句仄韵,第二句平韵,且第三句是上声韵。*(明) 朱权《太和正音谱》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第75页。而《九宫大成》卷七十三“黄钟调隻曲”[煞尾],例引《天宝遗事》(记不得,自残害),将原黄钟[尾声]第一句的七字破成了两个三字句,末句也未用上声韵。*(清) 周祥钰、邹金生等编纂《九宫大成南北词宫谱》卷七十三,第6342页。

2.反复收煞

元曲中有以多种不同类型尾声共同收煞者,即在尾声后再添加其他尾声。如《元刊杂剧三十种》之无名氏《小张屠焚儿救母》第三套,收煞用[二煞][煞][尾声][煞尾]。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。再如,《北词广正谱》“南吕宫套数分题”收“关汉卿谢天香剧”,收煞用[煞][隔尾][黄钟煞]。又收“关汉卿攀尽出墙套”,收煞用[三煞][黄钟尾][尾声]。*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第195页。

3.逐渐收煞

北曲的收煞有时不是一蹴而就,而是根据情节、情绪的发展采取逐渐收束的办法,多采用“三煞”、“二煞”、“一煞”、“尾声”或“三煞”、“二煞”、“尾声”。

就散套来说,《太平乐府》卷八载朱庭玉[南吕·梁州第七](妓门庭)套,收煞用[三煞][二][尾]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷八,载《历代散曲汇纂》,第61页。就剧套来说,《元刊杂剧三十种》之关汉卿《闺怨佳人拜月亭》第二套、石君宝《风月紫云亭》第二套等杂剧都用[三煞][二煞][收尾]的收煞方式。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。

燕南芝庵《唱论》列举尾声类别时,提到了“三煞”、“七煞”。为什么单单提及这两个带有数字的煞?其实,“三煞”与“七煞”代表两种不同的尾声类型,前者属于可逐渐收束的“三煞”、“二煞”、“尾声”,是这种收煞类型的第一个煞;后者则属排煞,是尾声的另一类型,多后缀在[耍孩儿]后,排煞的数量可以很多,燕南芝庵只选择其中一个作为代表。排煞中也有“三煞”,但此“三煞”非彼“三煞”。《九宫大成》卷七十三“黄钟调隻曲”[三煞],例引《天宝遗事》两阕,后有小注:“此三煞,非耍孩儿之三煞,是另一牌名,与南吕调之三煞亦不同。”*(清) 周祥钰、邹金生等编纂《九宫大成南北词宫谱》卷七十三,第6335页。可知,除“耍孩儿之三煞”外,另有南吕、黄钟两种“三煞”。元代北曲中的[三煞]几乎都在南吕,黄钟调下的[三煞]仅见于《九宫大成》卷七十三中《天宝遗事》二例。

南吕下的“三煞”并非起于元代,金代“董西厢”已有“三煞”: [南吕宫·瑶台月](冤家为何)[幺][三煞][幺][幺]。*(金) 董解元《西厢记诸宫调》上,第44页。值得注意的是,[三煞]后边有两个[幺],第一个[幺]与[三煞]均用六句式,第二个[幺]用三句式,这可能是元代“三煞”、“二煞”、“尾声”收煞方式的雏形。

4.扩充内容

北曲有时借尾声来拓展内容,是套数构成的一种特殊形式,主要有两种:

之一: 在尾声后添加其他曲子

北曲某些套数,尾声之后没有立即收煞,还连缀一、二曲牌以扩充内容,如《元刊杂剧三十种》之金仁杰(一作孔文卿)《东窗事犯》第四套曲牌: [端正好][滚绣球][呆古朵][倘秀才][滚绣球][倘秀才][叨叨令][倘秀才][滚绣球][倘秀才][滚绣球][二煞][尾][后庭花][柳叶儿]。作者在[二煞][尾]之后,连缀了[后庭花][柳叶儿]。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。再如,《元人百种》中《汉高皇濯足气英布》第四折黄钟套在[尾声]后,连缀了[侧砖儿][竹枝儿][水仙子]。*(明) 臧晋叔编,隋树森校订《元曲选》,第1296页。

之二: 采用排煞的形式

排煞是北曲中富有特色的一种收煞方式,籍煞尾反复使用以扩充文辞和音乐。

排煞所依托的前一曲牌,几乎都是[耍孩儿](又称[魔合罗]),或在某一套数内连缀[耍孩儿]及若干排煞,或整个套数就是由[耍孩儿]与若干排煞组成,如后世闻名的套数“庄家不识勾栏”,是由[般涉调·耍孩儿][六煞][五煞][四煞][三煞][二煞][一煞][尾声]组成(见《太平乐府》)*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷九,载《历代散曲汇纂》,第63页。。元人布设排煞,并非固定不变,有时有意营造变化。排煞多由大的数字向小的数字排序,如《太平乐府》卷九般涉调下收无名氏[耍孩儿](拘刷行院)套,曲牌是: [十三煞][十二][十一][十][九][八][七][六][五][四][三][二][一][尾];*同上,第64页。也有由小向大排序的,如《梨园乐府》卷上载王伯成“赠长春宫雪庵学士”套,曲牌是: [哨遍][耍孩儿][二煞][三煞][四煞][五煞][六煞][七煞][八煞][九煞][十煞][收尾];*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第72—73页。个别排煞有意打乱数序,如《元刊杂剧三十种》之张国宾《薛仁贵衣锦还乡》第三套曲牌: [粉蝶儿]……[耍孩儿][五煞][二煞][三煞][四煞][收尾煞]。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。

排煞所依随的[耍孩儿],最早见于金代诸宫调。残本《刘知远》“知远走慕家庄沙佗村入舍弟一”、“君臣弟兄子母夫妇团圆弟十二”均有[般涉调·耍孩儿][尾]。*(金) 不著撰人《刘知远诸宫调》,影珂硌版,文物出版社。“董西厢”有[般涉调·哨遍](太皞司春)套,曲牌是: [耍孩儿][太平赚][柘枝令][墙头花][尾]。其时,尚未由[耍孩儿]衍生出若干排煞。但“董西厢”已出现以数序排列曲牌的先例,如[黄钟宫·间花啄木儿第一](黄昏后,守僧舍)[整乾坤][第二][双声叠韵][第三][刮地风][第四][柳叶儿][第五][赛儿令][第六][神仗儿][第七][四门子][第八][尾]。*(金) 董解元《西厢记诸宫调》上,第2页;下本,第54—57页。

到了元代,[耍孩儿]后缀排煞迅速发展起来,《太平乐府》卷九般涉调下收23种套数,其中17套都用[耍孩儿]及后缀的若干排煞,另有马致远(张玉山品草书)套: [哨遍][幺][五煞][四][三][二][一][尾],无[耍孩儿],但也采用排煞方式。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷九,载《历代散曲汇纂》,第63—67页。

北曲中的排煞见于多种宫调,多由它所依随的[耍孩儿]出入的宫调所决定的。[耍孩儿]的本调及出入的调,《北词广正谱》有若干小注对此有释: 其“正宫套数分题”载“王实甫西厢记”[端正好]套,在[耍孩儿]后注:“借般涉。”其“中吕宫类题”有小条目“借般涉”,记: [耍孩儿]。其“般涉调类题”所列[耍孩儿]后注:“一名魔合罗,亦入正宫、中吕、双调。”其“双调类题”有小条目“借般涉”,记[耍孩儿]。*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第155—279页。

由此可知,[耍孩儿]本在般涉调,与金代诸宫调所用般涉调[耍孩儿]相合。后入正宫、中吕、双调等调,属于“借”。[耍孩儿]后缀的排煞,随之在这些宫调出现。

排煞中的[三煞]偶见于商调,《北词广正谱》“商调套数分题”下“商政叔渭城客套”,尾声用[三煞]。“商调类题”又记:“借般涉: [三煞]。”原来,这个[三煞]是从般涉调“借”来的。*同上,第250、249页。

在明代传承中,排煞中的“三煞”、“二煞”或有他称,如《盛世新声》子集收无名氏[正宫·端正好](小庭幽)套,收束用[三错尾][二错尾][煞尾]。《词林摘艳》辛集亦收该套,曰“闺情”套,作者记“元马昂夫”(即薛昂夫,又名马九皋),亦用[三错尾][二错尾][煞尾]。《雍熙乐府》也收该套,曰“别闷”套,不著撰人,收束用[三错煞][二错煞][煞尾]。此后,[三错尾]、[二错煞]这类称呼罕见于曲集。

值得注意的是,《梨园乐府》卷上有邓玉宾[正宫·端正好](俺便似画图中)套,收束用[朝元七煞][二][三][四][五][六][七][收尾],*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第73—74页。元代仅此一例。元代无[朝元七煞]曲牌,《梨园乐府》中的[朝元七煞]或是一种代指。

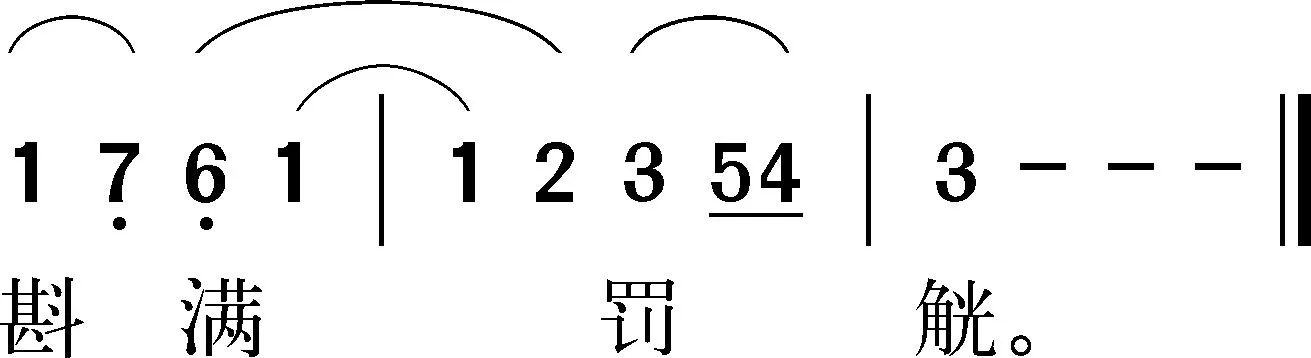

组成排煞的各个煞是否是同一曲牌的反复?音乐上有什么特点?这里分析一个范例。《太平乐府》卷九载曾褐夫[般涉调·哨遍](村居)套,采用[耍孩儿]后缀排煞的方式。《九宫大成》卷七十三“黄钟调隻曲”亦收该套,未署撰人,所载排煞与《太平乐府》略有不同,将原[五煞][四][三][二],改称[四煞][三煞][二煞][一煞],文辞几乎未变,省去原套的[尾]:“渔说它强,樵说它能。我攒颏抱□可宁听,闲看会渔樵壮厮挺。”*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷九,载《历代散曲汇纂》,第65—66页。

《九宫大成》所载该套排煞的四个煞是:

[四煞]菜老枯,菜嫩荣,荣枯消长人为证。菜因浇灌多荣旺,人为功名苦战争。徒然竞,百年身世,数度阴晴。

[三煞]兴来画片山,闲来看卷经,推敲访友针诗病。消磨世态杯中酒,聚散人情水上萍。心方定,但缘有酒,与世忘形。

[二煞]无愁心自安,高眠梦不惊,不乏衣食为侥幸。身闲才见公途险,累少方知担子轻。成家庆,顽童前引,稚子随行。

[一煞]樵夫束了柴,渔翁扳了罾,故来相访咸钦敬。盘中熟笋和生菜,瓮里新醅泼酟清。行歪令,饮竭正盏,斟满罚觥。*(清) 周祥钰、邹金生等编纂《九宫大成南北词宫谱》卷七十三,第6315—6318页。

这些煞的句格相同,由《九宫大成》标注的工尺谱看,这四个煞的音乐各不相同。这里,将《九宫大成》所记四个煞最末一句的工尺,按《九宫大成·北词宫谱凡例》所记的落板符号,将其译为简谱:

可译为简谱:

可译为简谱:

可译为简谱:

可译为简谱:

可看出,这四个煞并非同一曲牌的反复,各煞末句有相似的旋律特征,杀声也相同。排煞的音乐联结,在一定程度上是通过末句旋律的相近性得以实现的。

5.间隔段落

北曲的[隔尾]具有间隔段落的作用,主要见于杂剧,是元杂剧常用的创作手法。《元刊杂剧三十种》之关汉卿《关张双赴西蜀梦》、纪君祥《赵氏孤儿》等9种杂剧都用[隔尾]以间隔套数,这些[隔尾]均与南吕调的曲牌联缀。*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。《元人百种》中许多杂剧使用[隔尾],调均在南吕,其中石君宝《李亚仙花酒曲江池》第二折南吕套中夹了一个商调曲牌[上京马](臧晋叔作[尚京马]),其他曲牌仍调在南吕: [南吕·一枝花][梁州第七][商调·尚京马][隔尾][牧羊关][骂玉郎][感皇恩][采茶歌][黄钟煞]。*(明) 臧晋叔编,隋树森校订《元曲选》,第268页。

剧套中使用[隔尾],常与剧情、人物心理有关,具有转折的作用,可以借此增大表现层次。这里分析《元刊杂剧三十种》之《泰华山陈抟高卧》第二套,是讲赵匡胤做了皇帝,派党继恩为使,到华山请陈抟下山。所用曲牌: [一枝花][梁州][隔尾][牧羊关][红芍药][菩萨梁州][隔尾][牧羊关][贺新郎][牧羊关][哭皇天][乌夜啼][带黄钟煞]。第一个[隔尾]之前的唱段,陈抟自叙自在的隐居生活。这时,使臣上场,说明来意。第二个[隔尾]之前的唱段,陈抟感谢赵匡胤的看重,“当今至尊,重酬劳算卦的山人,过蒙君宠赐大恩”,又表明自己无心名利,“乞得田园自在身,我怎肯再入红尘”。第二个[隔尾]后至[乌夜啼]的唱段,陈抟经使臣再三劝说,左右为难,仍不愿下山,“幸然恁法正天心顺,索甚我楴枝儿治国安民?”后来,“云: 既蒙天使到来,不敢违了圣恩,必索下山。”接唱[带黄钟煞]:“子消得顺天风驾一片白云,教他那宣使乘的紫藤兜轿稳。”*(元) 未著撰人《元刊杂剧三十种》,影印北京图书馆藏元刻本,商务印书馆。该套用两个[隔尾]将套内13隻曲子分开,再加上[带黄钟煞],形成了起、承、转、合的层次表现。

散套偶尔也用[隔尾],如《太平乐府》卷七收钟继先[南吕·一枝花](自序丑斋)套,连缀曲牌是: [梁州][隔尾][牧羊关][贺新郎][隔尾][哭皇天][乌夜啼][收尾]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第59页。

从音乐角度看,采用[隔尾],可产生音乐的呈现、再现,属套数内的音乐变化。

[隔尾]有时也直接用来收煞套数。《太平乐府》卷八有4套以[隔尾]收煞: 马致远(惜春)套、无名氏(夏景)套、周德清(遗张伯元)套、吕天用(秋蝶)套,所用曲牌皆为[南吕·一枝花][梁州][隔尾]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷八,载《历代散曲汇纂》,第59—60页。

6.添加变化

元人作尾声收煞时,常有意添加一些变化,主要手法有: 增损句字;采正体之外的变格;作高过曲煞;以曲牌为煞;以带过曲为煞;以若干煞尾共同收束等。无论哪种方式,尾声的音乐也随之变化,丰富了北曲在收束段落时的音乐表现。以上几种情况,前文已考索。

四、 亦入他调的北曲尾声之考证

元代北曲中一些尾声可在多个宫调出入,亦即尾声的转调,这是一种特殊的音乐现象,属于“一曲入数调”在尾声上的体现。研究尾声的转调,是元曲尾声研究的一个难点,对此考证分析,可以深化对北曲尾声的应用规律、宫调与尾声之间的关系以及转调的音乐属性等方面的认识。

(一)亦入他调的尾声种类

论及北曲尾声可出入不同宫调且论证清晰的古代史料,首推《北词广正谱》。清初徐庆卿辑、李玉更定的《一笠庵北词广正谱》,采元人及明初北曲400余阕为例,分列不同体式,录记撰者曲名,注明宫调板式,阐明句字增损,区分正字衬字,标注韵叶平仄,可谓辨析精审。李玉,号一笠庵主人,精音律,是明末清初著名曲家。他更定的《北词广正谱》,是考证北曲尾声转调的重要依据。

《北词广正谱》在可以转调的各类尾声之后加有小注,注明本属何种宫调、可出入何调、与哪些宫调的尾声不同,各小注间具有内在联系,且与元代曲作基本相合。这里,依据《北词广正谱》的小注,勾索可出入多种宫调的北曲尾声种类:

(一) 本调在黄钟宫的尾声(3种):

(1) [尾声],亦入大石、双调。

(2) [黄钟尾],亦入正宫、南吕。

(3) [神仗儿煞],亦入南吕。

(二) 本调在正宫的尾声(1种):

(4) [煞尾],亦入中吕、南吕、大石。

(三) 本调在南吕宫的尾声(2种):

(5) [隔尾],亦入黄钟、中吕。

(6) [随尾],亦入正宫、黄钟。

(四) 本调在中吕宫的尾声(3种):

(7) [尾声],亦入正宫、南吕、般涉、越调。

(8) [卖花声煞],亦入双调。

(9) [啄木儿煞],亦入正宫(在大石调者称[净瓶儿煞],[净瓶儿煞]后注:“即中吕啄木儿煞”)。

(五) 本调在般涉调的尾声(2种):

(10) [耍孩儿]后的排煞,亦入正宫、中吕、双调。

(11) [煞],亦入正宫、中吕。

(六) 本调在越调的尾声(2种):

(12) [收尾],亦入双调。

(13) [随煞],后注:“与黄钟、仙吕、大石不同,即双调转调煞,亦少不同。”

(七) 本调在双调的尾声(1种)

(14) [本调煞],即黄钟[随煞]。黄钟[随煞]后注:“亦入仙吕,与大石、越调不同,即双调本调煞。”

另,双调下有[煞],后注:“与黄钟、仙吕、大石不同,疑即转调煞,即越调随煞。”与第13种同,不重出。*(清) 徐庆卿辑、(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第140—314页。

元代北曲可转调的尾声及其出入的宫调,大多在这14种尾声的涵盖之内。

上列尾声可出入的宫调是否正确?

将《北词广正谱》不同的宫调类题下的小注联系起来看,其内在逻辑关系是统一的,这里列举几证:

证一,《北词广正谱》“黄钟宫类题”下[黄钟尾],后注:“亦入正宫、南吕。”“正宫类题”下[黄钟尾],后注:“调本黄钟。”“南吕宫类题”下[黄钟尾],后注:“本黄钟。”可证前记“本调在黄钟宫的尾声”之第2种[黄钟尾]:“亦入正宫、南吕。”

证二,《北词广正谱》“正宫类题”下[煞尾],后注:“亦入中吕、南吕、大石。”“南吕宫类题”下[煞尾],后注:“本正宫。”“中吕宫类题”下[煞尾],后注:“本在正宫。”“大石调类题”下[煞尾],后注:“调本正宫。”可证前记“本调在正宫的尾声”之第4种[煞尾]:“亦入中吕、南吕、大石。”

证三,《北词广正谱》“中吕宫套数”下[啄木儿煞],后注:“亦入正宫。”“正宫类题”下[啄木儿煞],后注:“调本中吕。”*(清) 徐庆卿辑、(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第140、154、194、206、224、220页。可证前记“本调在中吕宫的尾声”之第9种[啄木儿煞]:“亦入正宫。”

《北词广正谱》所载各种尾声均有例曲,且以元人作品为多,这意味着,它的那些小注多有元曲实例作论证基础。如[黄钟尾]例曲,引套数“马致远撰枉了闲愁”;[煞尾]例曲,引套数“马昂夫撰小庭幽”;[啄木儿煞]例曲,引套数“马致远撰至治华夷”。*同上,第153、168、220页。

其他各种出入他调的尾声,也可由《北词广正谱》所载各个小注互证,几乎都是相合的,且有例曲,这里不予细考。

《北词广正谱》小注所记出入各调的尾声,概括了元代北曲尾声转调的基本情况,不过,也有所疏漏,如本文第二节考[络丝娘煞尾]时,引《元人百种》、“王西厢”,可知该尾声可出入双调、越调。

(二)对“随煞”的分析

以上考证的14种可转调的尾声中,“随煞”的情况最为特殊。“随煞”是元代常用的煞,多种宫调均有“随煞”,似乎使用随意,其实不然,“随煞”的转调有其内在规律。

《北词广正谱》“黄钟宫类题”下有[随煞],后注:“亦入仙吕,与大石、越调不同,即双调本调煞。”“仙吕宫类题”下[随煞],后注:“本黄钟。”“双调类题”下[本调煞],后注:“即黄钟随煞。”

《北词广正谱》“大石调类题”下[随煞],后注:“与仙吕、越调不同,亦入双调,即黄钟尾声。”“黄钟类题”下[尾声],后注:“与诸宫调不同,即大石随煞。”“双调类题”下[随煞],后注:“即黄钟尾声,亦入大石,与仙吕、越调不同。”

《北词广正谱》“越调套数”下[随煞],后注:“与黄钟、仙吕、大石不同,即双调转调煞,亦少不同。”“双调后类题”下[煞],后注:“与黄钟、仙吕、大石不同,疑即转调煞,即越调随煞。”*(清) 徐庆卿辑、(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第140、170、279、263、314页。

将这些小注综合分析,可知,“随煞”有3种不同类型:

(1) 黄钟宫的[随煞],可出入仙吕、双调。在仙吕者,仍称[随煞];在双调者为[本调煞]。

(2) 大石调的[随煞],可出入黄钟、双调。在双调者仍称[随煞];在黄钟者作[尾声]。

(3) 越调的[随煞],即双调的[煞](或即转调煞)。案,元代越调的“煞”,明人多作“随煞”,将《太和正音谱》与明代曲集及《北词广正谱》对校,可证。李玉沿用明代叫法。“转调煞”或为明代称呼,不见于元代曲集。

可将以上分析简化为:

(1) 黄钟宫[随煞]=仙吕宫[随煞]=双调[本调煞]

(2) 大石调[随煞]=双调的[随煞]=黄钟宫[尾声]

(3) 越调[随煞]=双调[煞]。

第1种类型的[随煞],即黄钟宫、仙吕宫的[随煞]与双调[本调煞],字格都是777。第2种类型的[随煞],即大石调、双调的[随煞]与黄钟宫[尾声],字格也是777。虽然字格相同,但属两种类型的“随煞”,音乐应该不同。即使同一类型的“随煞”,音乐有时也有变化。

《九宫大成》卷七十三“黄钟调隻曲”下[本宫尾],例引“元人百种”、“散曲”四曲,后注:“本宫尾,即黄钟尾,亦名随煞,诸宫调所用三句儿煞,即此体。前三阕,句法虽有参差,皆不出规范,第四阕,为增句格也。”《九宫大成》所引前三曲为正体,句格是三句;第四曲引《元人百种》(且念鲰生自年幼)套,属变体,句格为八句。*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷七十三,第6339页。可知,《九宫大成》所载[本宫尾]即元曲中的[黄钟尾],正体之外有增句格。

第3种类型的[随煞],系越调[随煞]即双调[煞],字格与上述第1种、第2种类型的[随煞]有很大不同。《北词广正谱》“越调套数”下[随煞],例引杂剧“无名氏撰赤壁赋”(举目看青山,侧耳听江声),字格是55544437。*(清) 徐庆卿辑,(清) 李玉更定《一笠庵北词广正谱》,第276页。《元人百种》前载《元曲论》之“元群英所撰杂剧”,记无名氏撰“醉写赤壁赋”。*(明) 臧晋叔编,隋树森校订《元曲选》,第32页。查《脉望馆钞校本古今杂剧》第二十一册元无名氏《苏子瞻醉写赤壁赋》第三折有[煞](举目看山青,侧耳听江声),*(元) 无名氏《苏子瞻醉写赤壁赋》,载《脉望馆钞校本古今杂剧》(二十一),影印北京图书馆藏本,商务印书馆。与《北词广正谱》引例相同;《太和正音谱》越调[煞]的例曲也引“举目看山青”曲,二者均不作[随煞]。

应该指出,尾声的转调是一种音乐现象,李玉是精通音律的曲家,他是通过某一调尾声与另一调尾声的旋律是否相同来判断能否出入他调,如果只凭字格、平仄、韵脚、衬字来判断是否出入他调,很难得出确定性的结论。

《北词广正谱》所载各种“随煞”及出入各调情况,应该是元代“随煞”转调的一般性规律。在元曲中,还有“随煞”出入于《北词广正谱》未论及的其他宫调者,列举如下:

可出入正宫者,《太平乐府》卷六载邓学可[正宫·端正好](乐道)套,尾声用[随煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷六,载《历代散曲汇纂》,第52页。

可出入中吕者,《元人百种》中马致远《破幽梦孤雁汉宫秋》第四折[中吕·粉蝶儿]套用[随煞]。*(明) 臧晋叔编,隋树森校订《元曲选》,第13页。《脉望馆钞校本古今杂剧》第二册收马致远《江州司马青衫泪》,第四折中吕套尾声用[随煞]。*(元) 马致远《江州司马青衫泪》,于小谷本,载《脉望馆钞校本古今杂剧》(二),影印北京图书馆藏本,商务印书馆。

可出入南吕者,《梨园乐府》卷上载张彦文[南宫·一枝花](春风醉碧桃)套、邓玉宾[南宫·一枝花](连云栈上马)套,尾声均用[随煞]。*(元) 未著编者《梨园按试乐府新声》卷上,载《历代散曲汇纂》,第71、73页。南宫即南吕,本文第二节已论及。

可出入商调者,《太平乐府》卷七载睢景臣[商调·黄莺儿](寓僧舍)套,尾声用[随煞]。

可出入般涉调者,《太平乐府》卷九载朱庭玉[般涉调·哨遍](伤春)套、朱庭玉[般涉调·哨遍](莲船)套,两套的尾声也是[随煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七、卷九,载《历代散曲汇纂》,第57、66页。

另有见载于商角调者,《北宫词纪》卷六载睢景臣[商角调·黄莺儿](僧舍秋怀)套,尾声是[随煞],*(明) 陈所闻编《北宫词纪》卷六,载《历代散曲汇纂》,第549页。实为《太平乐府》卷七睢景臣[商调·黄莺儿](寓僧舍)套,尾声是[随煞]。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》卷七,载《历代散曲汇纂》,第57页。可知,《北宫词纪》将商调误作商角调,“随煞”并不出入商角调。

另有见载于小石调者,《雍熙乐府》卷十五5种小石调套数内有[随煞],*以下《雍熙乐府》引文五处,分见于《历代散曲汇纂》,第381—382页。均不著撰人,其中4种亦载《太平乐府》卷七,*以下《朝野新声太平乐府》引文四处,均载《历代散曲汇纂》,第58页。1种后见于《九宫大成》,可考之。

其一: 《雍熙乐府》的[小石调·青杏子](秋千)套,实为《太平乐府》中朱庭玉[大石调·青杏子](秋千)套,尾声是[好观音煞]。

其二: 《雍熙乐府》的[小石调·青杏子](姻缘)套,实为《太平乐府》中马致远[大石调·青杏子](因缘)套,尾声是[随煞]。

其三: 《雍熙乐府》的[小石调·青杏子](悟迷)套,实为《太平乐府》中马致远[大石调·青杏子](悟迷)套,尾声是[赚煞]。

其四: 《雍熙乐府》的[小石调·青杏子](元宵)套,实为《太平乐府》中周仲彬[大石调·青杏子](元宵)套,收煞用[尾]。

其五: 《雍熙乐府》的[小石调·青杏子](媾欢杨妃)套,《九宫大成》卷四十“小石角套曲”有该套,署“天宝遗事”,用[尾声]收煞而非[随煞]。*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷四十,第3439页。

这说明,《雍熙乐府》或将元人大石调“随煞”误记在小石调,或将元人大石调套内“好观音煞”、“赚煞”、“尾”、“尾声”误作“随煞”。可知,“随煞”并不入小石调。

通过以上考证可知,“随煞”出入的宫调,除《北词广正谱》所记黄钟宫、仙吕宫、双调、大石调、越调外,元曲中还有出入于正宫、中吕、南吕、商调、般涉调的实例。

(三)北曲尾声转调的音乐内涵

北曲一些尾声为什么可出入他调?这显然与燕南芝庵《唱论》所云“一曲入数调”有关。“一曲入数调”是传自于前代燕乐的音乐现象。《宋史·乐志》记载大曲的一些曲子可入数调,如正宫调、道调宫、仙吕宫、黄钟宫下都有《梁州》,道调宫、南吕宫下都有《薄媚》,中吕调、南吕调、仙吕调下都有《绿腰》。*《宋史》卷一百四十二,中华书局,1985年,第3349页。这反映了燕乐具有转调的特性。这里,就元代北曲尾声转调的音乐内涵予以分析。

燕乐各调分属宫、商、角、羽声系统,由不同的谱字、杀声构成,具有不同的调式调性特点。转调,从音乐上说,是因为尾声的本调与所转入的调之间,有某种调式调性的关联性或相近性。

先分析宫、商、角、羽声系统。本文第一节论及唐代二十八调的七宫、七商、七角、七羽。前文考证《北词广正谱》中14种可出入他调的尾声,实际反映了14组可转调的调性关系。其中,13种具有一定的同声关系:

本调在黄钟宫的[尾声],亦入大石调、双调。黄钟属宫声,但大石调、双调同属商声系统。

本调在黄钟宫的[黄钟尾],亦入正宫、南吕宫。黄钟宫、正宫、南吕宫这三个调均属宫声系统。

本调在黄钟宫的[神仗儿煞],亦入南吕宫。黄钟宫、南吕宫均属宫声系统。

本调在正宫的[煞尾],亦入中吕宫、南吕宫、大石调。其中的正宫、中吕宫、南吕宫均属宫声系统。

本调在南吕宫的[隔尾],亦入黄钟宫、中吕宫。南吕宫、黄钟宫、中吕宫均属宫声系统。

本调在南吕宫的[随尾],亦入正宫、黄钟宫。南吕宫、正宫、黄钟宫均属宫声系统。

本调在中吕宫的[尾声],亦入正宫、南吕宫、般涉调、越调。其中的中吕宫、正宫、南吕宫均属宫声系统。

本调在中吕宫的[啄木儿煞],亦入正宫,该煞即大石[净瓶儿煞]。大石调属商声,但中吕宫、正宫均属宫声系统。

本调在般涉调的[耍孩儿]后缀的排煞,亦入正宫、中吕宫、双调。其中的正宫、中吕宫同属宫声系统。

本调在般涉调的[煞],亦入正宫、中吕宫。般涉属羽声,但正宫、中吕宫同属宫声系统。

本调在越调的[收尾],亦入双调。越调、双调均属商声系统。

本调在越调的[随煞],亦入双调。越调、双调均属商声系统。

本调在双调的[本调煞],即黄钟[随煞],黄钟[随煞]亦入仙吕。双调属商声,但黄钟宫、仙吕宫同属宫声系统。

再分析谱字、杀声。宋代沈括《补笔谈》记载了燕乐二十八调的谱字、杀声。北曲中可转调的部分尾声所出入的宫调,或有相同的谱字,或有相同的杀声。

先看谱字。《补笔谈》(四库全书本)曰:“今燕乐二十八调用声各别,正宫、大石调、般涉调,皆用九声,高五、高凡、高工、尺、上、高一、高四、勾、合,大石同此,加下五,共十声。中吕、双调、中吕调皆用九声,紧五、下凡、高工、尺、上、下一、下四、六、合,双角同此,加高一,共十声。”*(宋) 沈括《补笔谈》,载《四库全书》(电子版)子部十·杂家类三·杂说之属,上海人民出版社,1999年。在《北词广正谱》14种可出入他调的尾声中,7种尾声的本调与所出入调的谱字相同或部分相同:

本调在正宫的[煞尾],亦入中吕、南吕、大石。其中,正宫、大石调的谱字相同。

本调在中吕宫的[尾声],亦入正宫、南吕、般涉、越调。其中的正宫、般涉调谱字相同。

本调在中吕宫的[卖花声煞],亦入双调。中吕宫、双调谱字相同。

本调在中吕宫的[啄木儿煞],亦入正宫、大石。其中,正宫、大石的谱字相同。

本调在般涉调的[耍孩儿]后的排煞,亦入正宫、中吕、双调。其中,般涉调、正宫的谱字相同;中吕、双调的谱字相同。

本调在般涉调的[煞],亦入正宫、中吕。其中,般涉、正宫的谱字相同。

谱字,相当于今之乐理中的音阶,出入于两个宫调的尾声,如果谱字相同,杀声不同,调性特点有差异,但调式转换比较流畅,属同音列转调。

再看杀声。《补笔谈》曰:“凡杀声,黄钟宫今为正宫,用六字,黄钟商今为越调,用六字。”*同上。在《北词广正谱》14种可出入他调的尾声中,也有尾声所出入调相互间有杀声相同者,如中吕[尾声],亦入正宫、南吕、般涉、越调。其中,正宫、越调杀声相同,均用六字。

沈括所云“杀声”,是燕乐一曲中各句或大多数乐句的落音。出入于两个宫调的尾声,如果杀声相同,谱字不同,虽然调式不同,但借助于相同的落音,可使不同的调性色彩具有内在的关联。

现代音乐学中还有一种换调,将某一音乐段落,在不使用任何过渡因素的情况下,由一调换成另一调。中国古代音乐史料中没有相对应的词汇,但这种音乐现象是存在的。[耍孩儿]后缀的排煞本在般涉调,亦入正宫、中吕、双调,虽然宫调改变,这些排煞的旋律特征与调性特点并未改变。《九宫大成》卷十四“中吕调套曲”收《元人百种》(倩女离魂)套内有[耍孩儿][四煞][三煞][二煞][煞尾],排煞的末句杀声用六字。《补笔谈》记:“黄钟羽今为中吕调,用六字。”*同上。该套应为正体。《九宫大成》卷七十三“黄钟调隻曲”收[耍孩儿](虽然蔬圃衠畦径)及后缀排煞四曲(案,该排煞实出元人曾瑞[般涉调·哨遍]“村居”套),末句杀声均用工字。*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷十四,第1623—1637页;卷七十三,第6313—6318页。

元代北曲的“黄钟”是黄钟宫,不用黄钟调。《九宫大成》“黄钟调隻曲”所引元代作品,是将原在他调的曲子移到了该调。《九宫大成》为应十二月令,用二十三调(见《九宫大成·分配十二月令宫调总论》*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷首,第25—36页。)。这样,就将北曲常用十二宫调下的一些曲子移到了增添的调下。据此,《九宫大成》卷七十三黄钟调下[耍孩儿]及后缀排煞,很可能是一种换调。《九宫大成》的二十三调,更多的是一种宫廷音乐理念的体现。

另,《九宫大成》卷十四、卷十五“中吕调套曲”例引《元人百种》、《雍熙乐府》、《词林摘艳》等载有[耍孩儿]及后缀排煞的套数5种,其中4种套数[耍孩儿]及排煞的末句杀声多用六字,均合正体,只有例引的《元人百种》(薛仁贵)套的排煞用凡字,六字与凡字在现代音乐学上属大二度音关系,“薛仁贵”套或为排煞换调的“又一体”。

除以上分析的几种情况外,还有一些不属于近关系转调,如中吕宫与越调、双调与黄钟宫、双调与仙吕宫。其中可能有其他方面的音乐联系,或如原调与所转之调的杀声具有“偏杀、侧杀”等关系。沈括《梦溪笔谈》云:“法虽如此,然诸调杀声不能尽归本律,故有偏杀、侧杀、寄杀、元杀之类,虽与古法不同,推之亦皆有理,知声者皆能言之,此不备载也。”*(宋) 沈括《元刊梦溪笔谈》卷六,第5页。

余音: 对元代南曲的观察

元代南曲亦称南戏、戏文。《中原音韵·正语作词起例》论及四声时云:“逐一字调平上去入,必须极力念之,悉如今之搬演南宋戏文唱念声腔。”*(元) 周德清《中原音韵》,载《中国古典戏曲论著集成》第一集,第219页。《录鬼簿》“方今才人相知者,纪其姓名行实并所编”载:“萧德祥,杭州人。以医为业。号复斋。凡古文俱櫽括为南曲,街市盛行。又有南曲戏文等。”其“方今已亡名公才人余相知者,为之作传,以凌波曲吊之”载:“沈和,和字和甫,杭州人。……以南北调合腔,自和甫始。”*(元) 钟嗣成《录鬼簿》卷下,载《中国古典戏曲论著集成》第二集,第134、121页。从这些记载中可知,元中叶,搬演戏文已蔚成气象;后有一些曲家热衷南曲戏文创作,也出现了南北调合腔。

元代南曲的主要表现形式是套曲和戏文。元代诸种散曲集均不收南曲,研究元代南曲套曲的尾声,主要依据有明中叶前的三种曲集,即无名氏编《盛世新声》、张禄编《词林摘艳》、郭勋编《雍熙乐府》,均载元代与明初作品,以北曲为主,有少量南曲,多不署朝代、作者,但可从中窥知元代南曲的一些情况。

《盛世新声》(正德十二年本)是目前可见最早的明代曲集,共十二集,只有一集收南曲套曲。所收46种南曲套曲中,39种用[尾声]收束,6种用[余音],1种不作收束。[尾声]与[余音]的字格相同,*(明) 无名氏辑《盛世新声》,影印明正德十二年本,文学古籍刊行社,1955年,第509—562页。实为一体二名。《词林摘艳》(嘉靖四年本)乙集收53种南曲套曲,30种用[尾声]收束,22种用[余音],1种不作收束。*(明) 张禄辑《词林摘艳》乙集,第39—71页。《雍熙乐府》的情况相类似。由于这些作品作于元或明初,可判断,元代南曲套曲的尾声应该也是这类情况,即: 用简单的尾声收束,尾声或称“余音”,个别者不作收束。

元代的南北曲合套,是套曲的特殊类型,有以北曲尾声收煞的,有以南曲尾声收煞的,也有不用尾声者,这里不予细考。

元代南戏留传下来的作品不多,主要有“荆刘拜杀”即《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》以及元末高明的《琵琶记》(以上5种均为徐渭《南词叙录》“宋元旧篇”所著录*(明) 徐渭《南词叙录》,壶隐居本,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第250—252页。)。明代初叶修成的《永乐大典》,遗存戏文三种即《张协状元》、《宦门子弟错立身》、《小孙屠》,应传自于前代。

南戏各齣的音乐收束,有以“尾声”(余音)收束的,也有不作收束的,还有大量以“前腔”收束者。用“前腔”收束,是一齣中若干连缀曲子中最末一曲的反复,或一次或多次,为增加音乐变化,常采取换头形式。戏文中,有时只简单标记[前腔],有时注明是[前腔换头]。

元末南戏的[尾声],不仅有“余音”之称,还有其他别称如“余文”、“意不尽”、“十二时”等(可见《琵琶记》)*高明《琵琶记》,载《六十种曲》(一),(明) 毛晋编,汲古阁本,中华书局,1958年,第54、56、5页。,但尾声类型没有改变。

元代南曲尾声的类型较为单一。《盛世新声》、《词林摘艳》等曲集及多种南戏中的[尾声]与[余音],正体均为三句式,十二板,基本字格是777,与前代诸宫调的“三句儿煞”是一样的。明代王骥德《曲律·论调名》云:“煞曲曰[尾声],或曰[余文],或曰[意不尽],或曰[十二时](以凡尾声皆十二板,故名),其实一也。”*(明) 王骥德《曲律》,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,第61页。《雍熙乐府》卷十六“南曲”收[白练序](春愁)套曲,尾声作[十二拍尾],*(明) 郭勋辑《雍熙乐府》卷十六,载《历代散曲汇纂》,第396页。也佐证南曲尾声正体是十二拍板。

南曲个别[尾声]有所衍化,主要有两种类型:

(1) 衍化成3377字格,仍是十二板,只是将原来三句式中第一句的七字破成了两个三字句。如《永乐大典戏文三种》之《宦门子弟错立身》有[尾声]:“且宽心,休忧闷,放怀款款慢登程,借宿今宵安此身。”*不著撰人《宦门子弟错立身》,载《永乐大典戏文三种校注》,钱南扬校注,中华书局,1979年,第239页。

(2) 衍化成7745或7747的字格,即在原来的三句式中,加入一个四字句,音乐相应增加变化,板式加一板。如《拜月亭》第七齣[尾声]:“埋名避祸捱时运,满望取皇家赦恩。罪大弥天,其时许自新。”*(元) 施惠《幽闺记》,载《六十种曲》(三),第22页。

南曲尾声还有一些个别变化,这里不作重点研究。《九宫大成》卷六十三“双调正曲”下收[双煞]又一体,例引“散曲”(年年乞巧同今日),后注:“按各宫尾声,止三句,用十二板,其意不尽一体,于第三句之上,增四字一句,增一板,此人所共知者也。此作四句尾声,名曰双煞,前此未见,亦尾声中之变体也。”*(清) 周祥钰、邹金生编《九宫大成南北词宫谱》卷六十三,第5274页。这个小注,亦证南曲尾声本是三句式,十二板;后有增加四字句者,即上述第二种类型;在此基础上,还有个别的增至四句式。

与北曲丰富且充满变化的尾声相比,南曲尾声显然远不及北曲。《曲律·论尾声》曰:“凡北曲煞尾,定佳。作南曲者,只是潦草收场,徒取完局,所以戏曲中绝无佳者,以不知此窍故耳。”*(明) 王骥德《曲律》,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,第139页。王骥德所云,可谓至论。那么,为什么南曲尾声较为简单且变化不多?

概言之,南曲是不同于北曲的另一种音乐,二者有着不同的发展轨迹,有着不同的音乐形制、音乐格范、音乐理念,音乐表现手段也有诸多不同。明代徐渭《南词叙录》曰:“南戏始于宋光宗朝……或云宣和间已滥觞,其盛行则自南渡”,“其曲,则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调”。*(明) 徐渭《南词叙录》,载《中国古典戏曲论著集成》第三集,第239页。南曲音乐由词调与民间音乐两部分构成,词调虽属燕乐,但与北地曲唱有诸多不同。“则宋人词”的“则”,有遵循、遵从之义,南曲的一些音乐规范源自宋词格范。南宋时,除姜夔、吴文英、张炎等少数精通音律的词家,许多人填词都不记宫调,南曲“不叶宫调”应与此有关。词调有时借用大曲“遍”的形式组成联章,但没有专用于收束的尾声,南戏多有“前腔”,有时不以尾声收束,或受这种影响。“换头”原用于词牌下阕的首句,南戏的“前腔换头”是这种发展手法的再现。宋词中有许多犯曲,如[四犯令]、[凄凉犯]、[尾犯]、[玲珑四犯]等,南戏中的“犯”有了更大发展,王骥德《曲律·论调名第三》提到:“又有杂犯诸调而名者,如两调合成而为[锦堂月],三调合成而为[醉罗歌],四五调合成而为[金络索],四五调全调连用而为[雁鱼锦];或明曰[二犯江儿水]、[四犯黄莺儿]、[六犯清音]、[七犯玉玲珑];又有八犯而为[八宝妆],九犯而为[九疑山],十犯而为[十样锦],十二犯而为[十二红],十六犯而为[一秤金],三十犯而为[三十腔]类。又有取字义而二三调合为一调,如[皂袍罩黄莺]、[莺集御林春]类;有每调只取一字,合为一调,如[醉归花月渡]、[浣沙刘月莲]类。”*(明) 王骥德《曲律》,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,第58—59页。

南、北曲有着不同的音乐表现倾向,北曲重格范,各曲牌均归属一定的宫调,同一宫调下可将曲牌连缀,大多数套数均有尾声等。南曲更重音乐的丰富性,具有开放性的特点,入南曲的“里巷歌谣”远多于入北曲的“时行小令”。虽然南曲不如北曲规范,然而,大量“里巷歌谣”入曲使得民间音乐成为南曲音乐的主要来源。南曲音乐是丰富的,是充满活力的,对于听惯北曲的人来说会感到很新鲜,这是南曲在元代中后叶兴起的重要原因。

1368年,元朝灭亡。朝代更替了,音乐文化仍在延续发展。明代初中叶,北曲仍呈蕃昌之势,直至万历末北杂剧仍在流行,这使得自元初兴起的北曲在中国戏曲舞台至少繁盛了三个半世纪。明代中叶,多种声腔在江南兴起,南曲再度兴盛。明、清传奇更是以南曲为主体、以北曲为补充。

形成于元代的丰富多样且充满音乐变化的北曲尾声,除在后世曲牌体音乐中有部分传承,大多成为绝响。清代兴起的板腔体音乐,以其鲜明的音乐特色而风靡南北,其音乐、板式具有自身收束的功能,可以结合剧情、科介、文武场,以“徐缓其板,高揭其声”的演唱营造收煞效果而不再另缀“尾声”。旧的音乐包括音乐收煞形式式微了,新的音乐兴起了,这是中国古代音乐走过的路。

元曲尾声已经远去,却以其精湛多彩的艺术内涵,成为一个时代的文化投影,折射着中华优秀传统文化的魅力。毕竟,古人留下了可贵的文化遗产,从丰富的史料中挖掘、考证、分析元曲尾声的精华,可以为今天的音乐文学作品的创作、表演、研究提供丰富营养,也提供着具有中国传统音乐文化印记的艺术启迪。