R318的抗褐飞虱特性与育种利用

2017-08-13阴云伙陈云凤徐晓明

阴云伙 陈云凤 徐晓明

摘要[目的]研究R318的抗褐飞虱特性与育种利用。[方法]以TN1、RHT、B5为对照,对R318及其衍生品系进行褐飞虱田间抗虫鉴定,用抗性基因Bph15引物MS5对R318及其衍生品系进行分子检测。[结果]田间鉴定R318对褐飞虱表现为抗,其衍生品系表现为中抗-感虫;分子检测R318及其衍生品系与B5具有一致的带型。[结论]R318含有的抗性基因可能是Bph15。

关键词 R318;褐飞虱;抗性基因;分子标记辅助选择;Bph15

中图分类号 S503 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)03-0157-02

Abstract[Objective]Characteristics of resistance to brown planthopper and breeding utilization of R318 were studied.[Method]With TN1,RHT and B5 as control, resistances to brown planthopper in field of the R318 and its derived strains were identified. Molecular detection of R318 and its derived strains was done by primer MS5 of resistance gene Bph15. [Result] R318 was manifested as resistance to brown planthopper by field identification, its derived strains were manifested as medium resistancesusceptibility to brown planthopper. R318 and its derived strains have indistinguishable fingerprinting patterns with B5 by molecular identification.[Conclusion]It is considered R318 and its derived strains may contain resistance genes Bph15.

Key words R318;Brown planthopper;Resistance gene;Markerassisted selection;Bph15

稻飛虱是严重为害水稻的害虫之一,抗飞虱品种培育是控制稻飞虱危害最经济和环境友好的途径,而筛选与鉴定稻飞虱抗源是抗性育种的基础与关键[1]。目前鉴定的抗源大多数为野生稻或印度次大陆及东南亚的农家种,综合农艺性状较差,较难一步到位进行利用[2]。从推广品种中寻找综合性状、抗性均较好的材料并结合分子标记辅助选择进行抗性改良,具有较好的实践价值。

R318是1990年前后从湖南杂交水稻工程技术中心郭名奇老师处引进的恢复系,系谱不详(罗利军等认为可能来自轮回422/选10-19[3-4])。利用该材料与安湘S配组的两系杂交水稻安两优318分别通过国家(国审稻2003058)及江西省(赣审稻2001020)审定,国家区试鉴定中抗褐飞虱(3级)、中抗白背飞虱(3~5级)、对灰飞虱表现中抗至抗(3级);相关专家现场鉴定意见为安两优318中抗稻飞虱[4-5]。该品种大面积推广应用20余年来,其抗性至今仍没有丧失,但R318中所含抗性基因少见报道。笔者在利用分子标记辅助选择技术检测B5抗性基因Bph15时发现,SSR引物MS5对R318同样具有多态性。该试验用R318及其衍生品种(品系)进行PCR检测,对通过常规育种选育并经生产检验的R318抗褐飞虱衍生品种(品系)进行验证。

1 材料与方法

1.1 试验材料

R318、R233、R236(R233、R236均为R318/抗占杂交后代,结合MAS方法选育而成),感虫对照TN1、高抗对照RHT(华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室提供),B5(武汉大学选育,含抗性基因Bph14、Bph15)。

1.2 抗蟲鉴定方法

1.2.1 水稻苗期抗虫鉴定。

苗期鉴定采用苗期集团筛选法,各水稻品种(系)种子播于温室特制水泥池中的鉴定圃内,每个鉴定圃放置18个小型塑料钵,形成1个小区,共设3个小区,每个小区内播待测品种(系),每个塑料钵内保留约30根秧苗。在秧苗2叶1心期时每苗接入1~2龄褐飞虱若虫8~10头,小区用特制尼龙网罩罩住。水稻品系抗褐飞虱评价标准参照刘光杰等[6]的方法,当感虫品种TN1死苗率达70%时,逐日记载各品系死苗数,至TN1全部枯死时评定各品系抗性级别。抗性评级分5个等级:1级,高抗;3级,抗;5级,中抗;7级,感;9级,高感。3个品系(R318、R233、R236)同时送中国水稻研究所稻作研究中心进行抗虫鉴定。

1.2.2 水稻成株期抗虫鉴定。

将待测品种(系)催芽播种后,分别移栽在试验大田和特制水泥池中,每品种(系)1行10株(行长50 cm、行距10 cm、株距5 cm),重复3次,随机排列,每隔10行种1行感虫品种TN1、1行抗虫品种RHT。50 d左右苗龄时每丛接田间采集繁殖的2~3龄褐飞虱若虫3~4头,让其取食繁殖。待感虫品种TN1成株初期基部有大量褐飞虱时开始调查、记录各品种(系)基部感虫情况,每隔7 d调查1次,同时拍下照片;80 d左右成株中期时,观察记载水稻基部褐飞虱产卵量,同时拍下照片。根据稻株感虫量、褐飞虱产卵量情况记载,综合图片来比较感虫量,评定级别分为大量、较多、一般、少量、无。

1.2.3

水稻成熟期抗虫鉴定。

成熟期抗虫鉴定是在成株期鉴定的基础上进行后续测定的,待测品种(系)成熟后,观察各品种(系)叶片、稻穗成熟度、基部受害情况等,综合评定其受害级别。

1.3 分子标记辅助选择

Bph15引物MS5可以用来对R318的主效抗性基因进行检测和分子标记辅助选择,引物序列为F:5′-TTGTGGGTCCTCATCTCCTC-3′;R:5′-TGACAACTTTGTGCAAGATCAAA-3′。以R318为母本,抗占为父本杂交,利用抗性基因Bph15引物标记MS5,检测杂交后代抗性基因Bph15,选育抗褐飞虱新恢复系。

1.4 DNA提取和PCR扩增

抽提水稻 DNA 的方法是由CTAB 法改良而来。PCR总反应体系为10.0 μL,包括DNA模板1.0 μL,dNTP(2.0 mmol/L)1.0 μL,Primer F(10.0 μmol/L)0.2 μL,Primer R (10.0 μmol/L)0.2 μL,Taq聚合酶0.5 μL,10×PCR Buffer 1.0 μL,ddH2O 5.1 μL。PCR反应程序为94 ℃4 min;94 ℃30 s,55 ℃30 s,72 ℃30 s,30个循环;72 ℃5 min。扩增结束后采用4%聚丙烯酰胺凝胶恒压电泳进行分离,银染显色,读取结果后拍照保存。

2 结果与分析

2.1 抗性基因检测结果

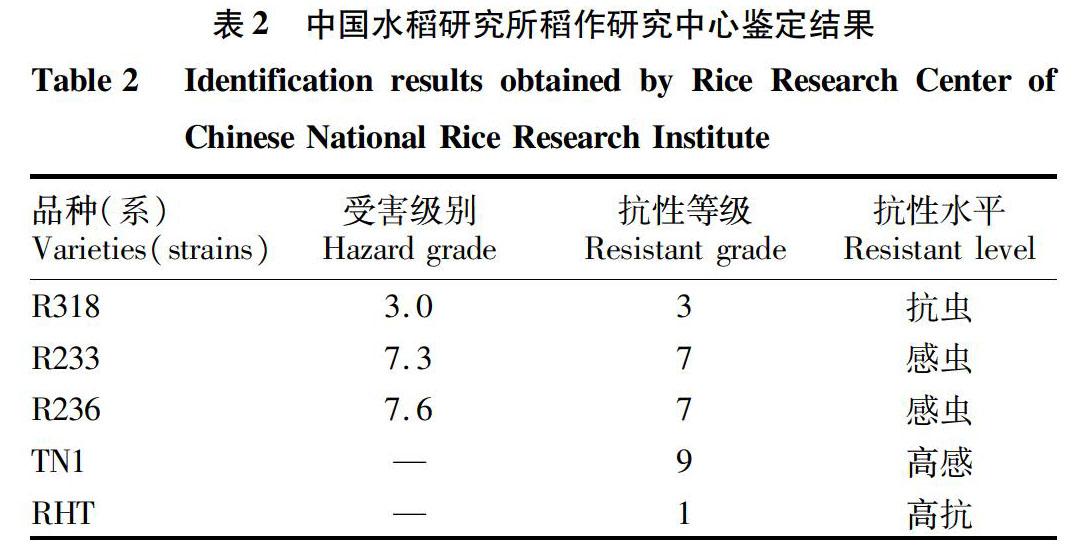

用抗性基因Bph15引物MS5对B5和R318进行分子检测发现,R318与B5有一致的带型,据此推测R318可能含有抗褐飞虱主效基因Bph15。

2.2 抗褐飞虱恢复系选育

利用Bph15引物MS5对R318和抗占进行多态性检测发现,2个材料之间存在多态性(图1),引物MS5可以用于对R318和抗占杂交后代中抗性基因Bph15的检测。

2013年正季用R318与抗占杂交,当年冬在海南种植F1,并混收种子;2014年正季种植F2群体,根据田间综合性状选择50个优良株系,提取所选单株DNA,利用标记MS5进行检测筛选,淘汰不含Bph15的单株。保留单株加代,结合田间自然诱发表现,最后选择含有标记MS5、田间代号为N233、N236的2个株系,分别命名为R233、R236。

2.3 接虫鉴定结果

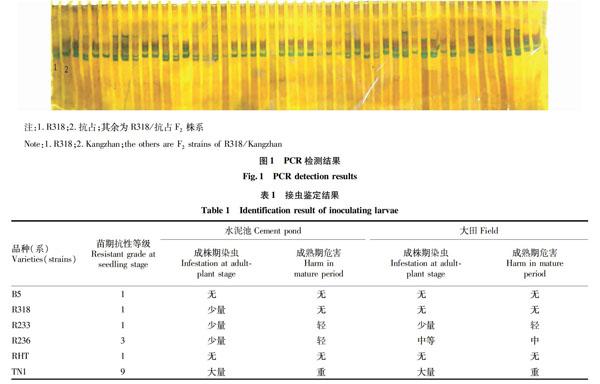

由表1可知,在苗期,R318、R233抗性与对照RHT均为1级,属于高抗级,感虫品种TN1为9级,高感。水泥池及大田中,B5与RHT表现高抗,没有染虫和受害,而R318有少量染虫但没有受害,R233和R236有少量染虫并有轻微受害。

表2为委托中国水稻研究所稻作研究中心鉴定结果。R318表现为抗虫,抗性等级为3级,低于RHT;R233受害级别5.0~9.0级,平均7.3级;R236受害级别7.0~9.0级,平均7.6级,R233与R236表现中抗-感虫水平。

3 讨论

(1)用目前开发出来的抗褐飞虱基因连锁标记引物对R318进行分析,只有抗性基因Bph15引物MS5具有多态性,表明R318可能含有该抗性基因,目前正在通过轉基因等试验手段進一步验证该推论。

(2)一般来说,单个抗性基因的品种抗性容易丧失,被新的生物型所危害,如IR26仅推广2年就丧失了抗性,而IR36的抗性也仅维持了8年[7]。R318所配的两系杂交组合安两优318对褐飞虱一直保持抗性,尤其在江西宁都地区,当地农民持续种植近20年,一直没有产生过危害。国家区试鉴定安两优318中抗白背飞虱、灰飞虱,说明R318除含有主效抗性基因以外,还有其他微效基因共同作用。

(3)田间实际调查发现,当抗性品种与非抗品种种植在一起(或相连田块)时,褐飞虱先为害非抗品种,但当非抗品种“穿顶”、稻秆失水干枯后,褐飞虱就向四周扩散,蔓延到抗性品种田块,如果不加防治抗性品种也会受危害。因此通过田间自然诱发选择甚至室内接虫鉴定,鉴定时期与经验都非常重要,不同地点、不同人员所得出的结果可能会不一致,而分子标记辅助选择可以避免人为误差。

(4)目前育种引用抗源多为野生稻或野生稻初步改良品系,对一般育种者而言直接应用较困难,R318则是推广品种通过杂交选育而成,本身就是一个优良恢复系,农艺性状好、配合力高,结合分子标记辅助选育手段,可以较快将其抗性基因导入当前主栽品种中,提高抗性基因的利用效率,加快抗性改良步伐。

参考文献

[1] 程攀,陈龙,曲姗姗,等.抗褐飞虱水稻品种选育研究进展[J].安徽农业科学,2015,43(24):92-94,103.

[2] 曾生元,龚红兵,李闯,等.镇籼232的抗飞虱特性与育种利用[J].江苏农业科学,2013,29(3):676-678.

[3] 罗利军,应存山,闵绍楷,等.水稻中413的广亲恢性及其系列组合[J].中国水稻科学,1994,8(4):193-199.

[4] 陈隆添,曾俊,李惠英.抗稻飞虱两系杂交稻安两优318的选育及其应用前景[J].种子科技,2009(9):27-28.

[5] 陈隆添,杨立生,郭柏生,等.高产两系杂交稻新组合安两优318[J].杂交水稻,2004,19(4):72-73.

[6] 刘光杰,付志红,沈君辉,等.水稻品种对稻飞虱抗性鉴定方法的比较研究[J].中国水稻科学,2002,16(1):52-56.

[7] 王慧,严志,陈金节,等.水稻抗褐飞虱基因研究进展与展望[J].杂交水稻,2016,31(4):1-5.