两难情境下小学儿童道德决策行为的影响因素分析

2017-08-12丁芳盛

丁芳盛

(浙江海洋学院 人文学院、教师教育学院,浙江 舟山 316000)

两难情境下小学儿童道德决策行为的影响因素分析

丁芳盛

(浙江海洋学院 人文学院、教师教育学院,浙江 舟山 316000)

目的:探究小学儿童道德两难决策行为的主要影响因素及其道德发展水平。方法:采用道德两难研究经典范式和个人访谈法考察不同情境下小学儿童的道德对策行为。结果:1.从“集体目标-个人目标”类和“保护他人—自我牺牲”类两难故事的道德决策行为上看,城区儿童组的道德发展水平总体高于乡镇儿童组,从“亲缘保护—违法行为”的两难故事上看,两者的道德发展水平没有显著差异。2.三类两难故事的道德决策行为都显示担任学生干部的儿童道德发展水平均显著高于另一组。结论:儿童道德发展表现为阶段性和层级结构,班级角色、学生来源地城乡差异、年级是儿童道德决策行为的主要影响因素。

两难情境;道德决策;小学儿童;影响因素

道德发展是儿童社会性发展的重要主题,也是儿童社会化的重要途径。儿童也可以有理性,能独立思考,能考虑公正原则、考虑自己及他人的利益。儿童的道德教育并不是简单地直接传授一些固定的道德准则。[1]适宜的道德教育能促进儿童道德发展。

柯尔伯格以道德两难法研究道德判断,提出“三水平六阶段”道德认知发展理论,加之后柯尔伯格学派学者的探索,其丰硕成果对当代道德教育有着重要影响。道德两难法在道德决策认知神经机制研究中常被作为范式,[2]主要用于探寻影响人们在现实生活中道德判断的主要因素。[3]道德两难研究范式也适用于儿童道德心理研究。傅根跃等研究指出,假想道德两难情境下小学儿童的集体观念随着年龄增长日趋稳定。[4]柯尔伯格的两难故事主要有关法律、权威和责任,哈贝马斯认为引导儿童作出行动的是社会角色和社会行为规范。[5]伯格指出法律、权威等禁令取向的推理只是研究道德判断的一个方面,会制约儿童对故事冲突的推理,并设计了亲社会两难情境来研究儿童的道德推理。[6]吉列根指出柯尔伯格的理论仅建立在美国男性常模之上,偏向规则、权力等西方男性价值观角度,强调性别差异,提出关爱的道德。[7-8]已有研究指出儿童道德决策行为随年龄发展会水平提高。[9]张春兴进一步指出,如果只采用柯尔伯格的道德发展理论作为学校实施道德教育的根据,会窄化了道德教育。[10]因此,在前人研究基础上揭示现有教育环境下我国小学儿童道德决策行为的主要影响因素,并为丰富道德教育的途径提供依据,有着重要的现实意义。

道德包含两个重要决策过程,表现为能理解社会情境中人们利益受到行为的影响和判断行为的对错。儿童的认知能力和情绪发展都会影响儿童的道德判断。[11]基于脑机制研究的双加工模型认为道德判断涉及两个过程,其一是认知推理过程,其二是相对内隐的情绪动机过程。[12]我国教育城乡差异显著是不争的事实,班干部角色在客观上对班级成员拥有一定程度的支配力量。关于小学儿童班干部角色、城乡差异等主题研究有很多,但作为儿童道德发展和决策行为影响因素来探讨研究少。本研究认为年级、性别、班级角色、生源地城乡差异等会作用于儿童社会认知加工,影响到道德决策行为。为此,设计亲社会情景的道德两难故事及其表达形式,试图分析这些因素对小学儿童道德决策行为的影响,提出能拓展丰富又适宜的儿童道德教育途径。

一、对象与方法

(一)被试

浙江某城郊结合部的小学二、四、六年级小学生。分别抽取学号为5、10、15、20、25、30、35、40者,当每年级满足男女生各15人后停止抽样,合计90人。其中二年级男生平均年龄8.58岁(SD=0.34),二年级女生平均年龄8.58岁(SD=0.42),二年级平均年龄为8.58岁(SD= 0.38);四年级男生平均年龄为10.67岁(SD=0.35),四年级女生平均年龄为10.77岁(SD=0.32),四年级平均年龄为10.72岁(SD=0.33);六年级男生平均年龄为12.56岁(SD=0.30),六年级女生平均年龄为12.65岁(SD=0.34),六年级年龄平均年龄为12.60岁(SD=0.32)。其中城区学生56人(63.3%)和乡村学生34人(36.7%)。社会角色定义为班干部(含现任或曾经担任过本班级大队长或大队委员、中队长或中队委员职务,且任期满一个完整学年及以上)29人(32.2%)和非班干部61人(67.8%)。

(二)实验设计

本实验为被试间因素设计,每人分别完成三个两难故事决策任务的个人约谈,采用2(性别)×2(生源地)×3(年级)×2(班级角色:是否班干部)设计。

主试分发写有约谈时间和地点的卡通图像邀请卡。约谈在无干扰的独立房间里单独进行,分别安排在每个下午第三节自习课,二周内完成。主试通过统一指导语讲解,三个故事顺序一致,不发生随机变化。每个故事都要求被试能复述内容,保证被试听懂,能自由表达真实想法。被试需回答问题:如果你是故事里的那个人,你觉得“该或不该”、“对或错”、“你会怎么做”的回答(行为抉择);陈述理由,直到被试表示没其他想法。三名受训过的研究者根据柯尔伯格道德认知发展的阶段模型理论(三阶段六水平),对被试的故事回答判定其道德发展的阶段和水平,具体分前习俗水平(儿童的判断着眼于行为的具体结果以及和自己的利害关系,分惩罚服从阶段和相对功利阶段),习俗阶段(儿童理解并意识到要遵守和执行社会规范,分寻求认可阶段和遵循法规阶段),后习俗水平(儿童的判断以普遍的道德原则和良心为行为的基本依据,分社会契约阶段和普遍伦理阶段)。

(三)实验材料

主要基于进化心理学解释亲社会行为的基本动机:社会规范、互惠规范和近亲选择,分别设计故事一、二、三。

故事一:六年级学生张明和他的同学闯进小学生组国际机器人大赛总决赛,明天就要出国比赛,所有人都期待能获得好成绩。乡下奶奶忽然病重,很可能会离世。张明是个孝顺的孩子,由奶奶一手带大。最终,张明决定出国参赛。你赞不赞成他的做法?为什么?该故事要求对“集体目标—个人目标”做出选择,体现蕴含在教育中的“集体主义文化”,强调对社会规范的学习和遵循。

故事二:一个城市突然发生严重的核泄漏事件,很多人失去了生命。王同学的爸爸和50位同事冒着生命危险,坚守险境,继续在核电厂内进行紧急维修作业。他们的防护衣在高辐射环境下根本起不了保护的作用,但他们坚持保护更多人的安全,并努力避免更大的灾难性后果。你赞不赞成王爸爸的做法?为什么?该故事要求对“保护他人—自我牺牲”做出选择,体现互惠规范,构筑给予帮助和回报义务的道德规范。

故事三:治疗严重疾病“尿毒症”需要花非常多的钱。有个下岗工人付不起昂贵的医疗费,为救妻子,他想办法骗了医院17万余元的治疗费,给妻子换来治病机会,病情的确有好转。你赞不赞成他的做法?为什么?该故事要求对“亲缘保护—违法行为”做出选择,一般人们会因为亲缘越近,发生合作倾向和利他行为越强烈。

二、研究结果

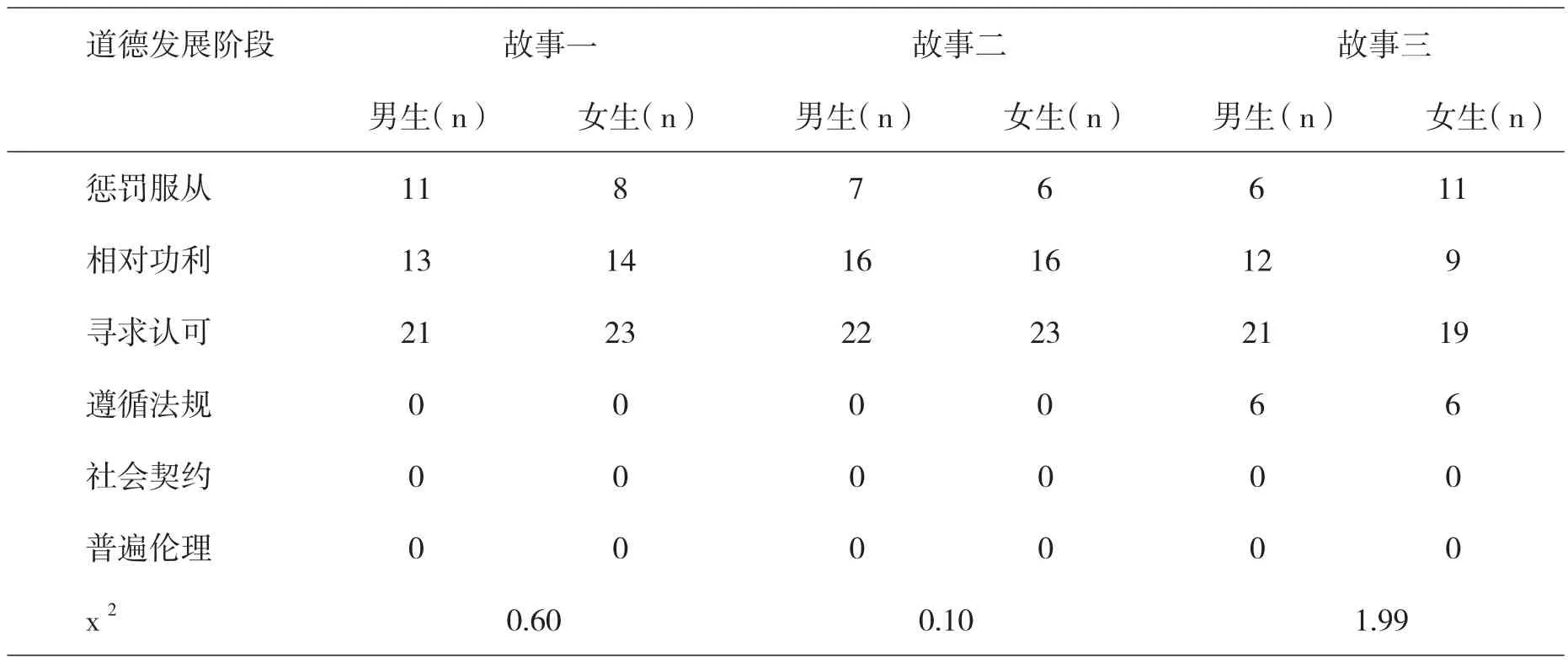

(一)不同性别的儿童道德发展阶段比较

“集体目标—个人目标”、“保护他人—自我牺牲”和“亲缘保护—违法行为”两难故事分别代表三种主要动机,主要表现儿童在价值有冲突时的道德决策,并判断他们的道德发展阶段。研究通过访谈了解儿童的道德发展水平。以第一个故事为例,根据不同年级的学生对第一个故事的理解和回答做出分析,发现男生被试组中,11名处在惩罚服从阶段(典型回答如:做了错事就应该被惩罚),13名处在相对功利阶段(典型回答如:对他自己有帮助),21名处在寻求认可阶段(典型回答如:他是个好孩子,想要被大家都喜欢),没有男生能达到遵循法规阶段、社会契约阶段和普遍伦理阶段。同理推出其他的儿童道德发展水平的判断结果,详见表1。进一步对三个故事结果分别做卡方检验,结果发现不同性别学生没有显著差别(p〉0.05)。t检验显示在三个道德两难故事里,他们的道德发展阶段都没有显著差异(t=-0.66,-0.29,0.77,p〉0.05)。

表1 不同性别儿童道德发展阶段的x 2检验

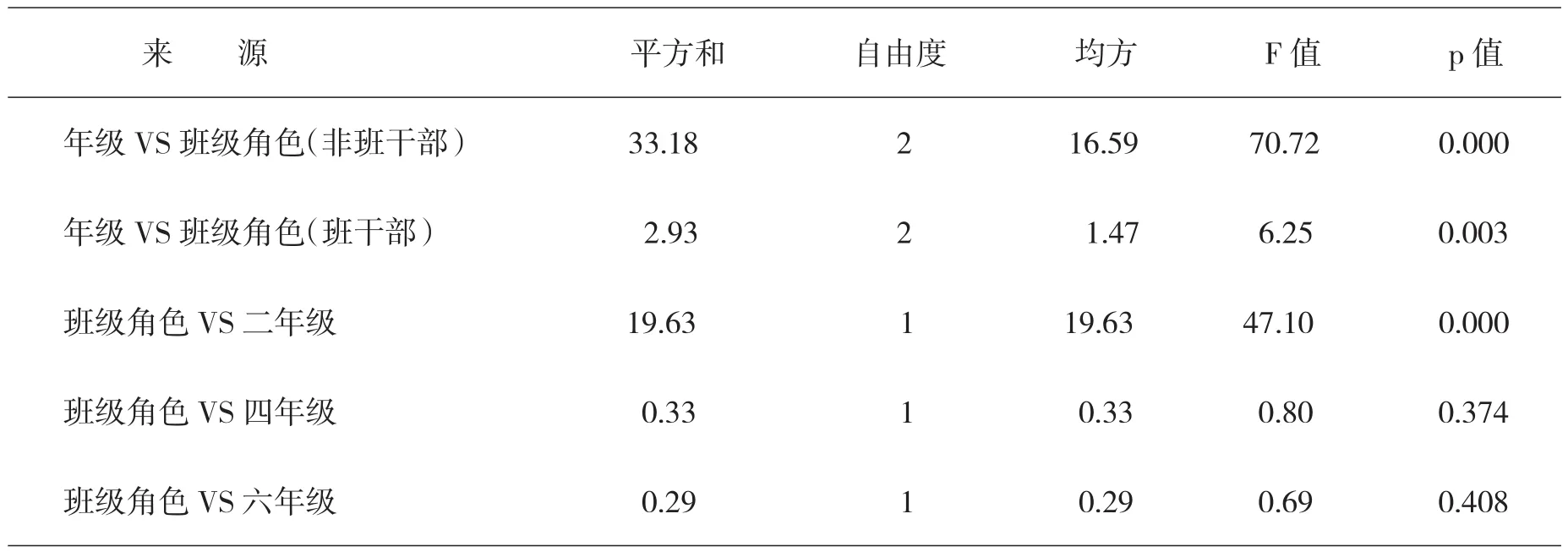

(二)“集体目标—个人目标”道德两难行为决策的分析

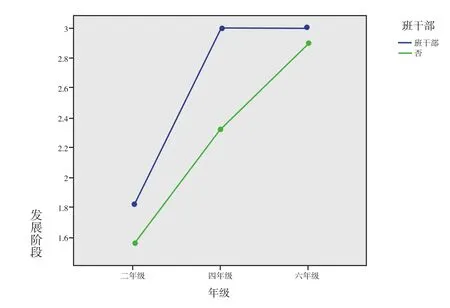

研究者根据儿童在“集体目标—个人目标”两难故事的道德行为判读其道德发展水平,以此为因变量,以年级、班级角色、生源地为关系变量作方差分析。结果显示,年级、班级角色主效应显著,分别为:F(2,88)=41.974,p〈0.000 ;F(1,89)=16.011,p〈0.000。生源地主效应不显著 F(2,88)=1.679,p〉0.05。三者交互作用显著F=4.736,p〈0.000。进一步研究其差异,年级、班干部两者交互作用显著F=13.299,p〈0.000,具体见图1。对年级三种水平和班级角色二种水平之间儿童道德判断水平的差异做简单效应检验,具体见表2。结果显示,在非班干部学生中年级差异显著,高年级的道德发展水平明显高于低年级学生;在班干部同学里,情况一致。在二年级学生里,班干部或非班干部道德发展差异显著,前者要高于后者。在四年级和六年级的学生里,差异不显著。

表2 年级和班级角色之间的简单效应检验

图1 “集体目标-个人目标”的两难故事中小学生年级、班级角色的交互作用

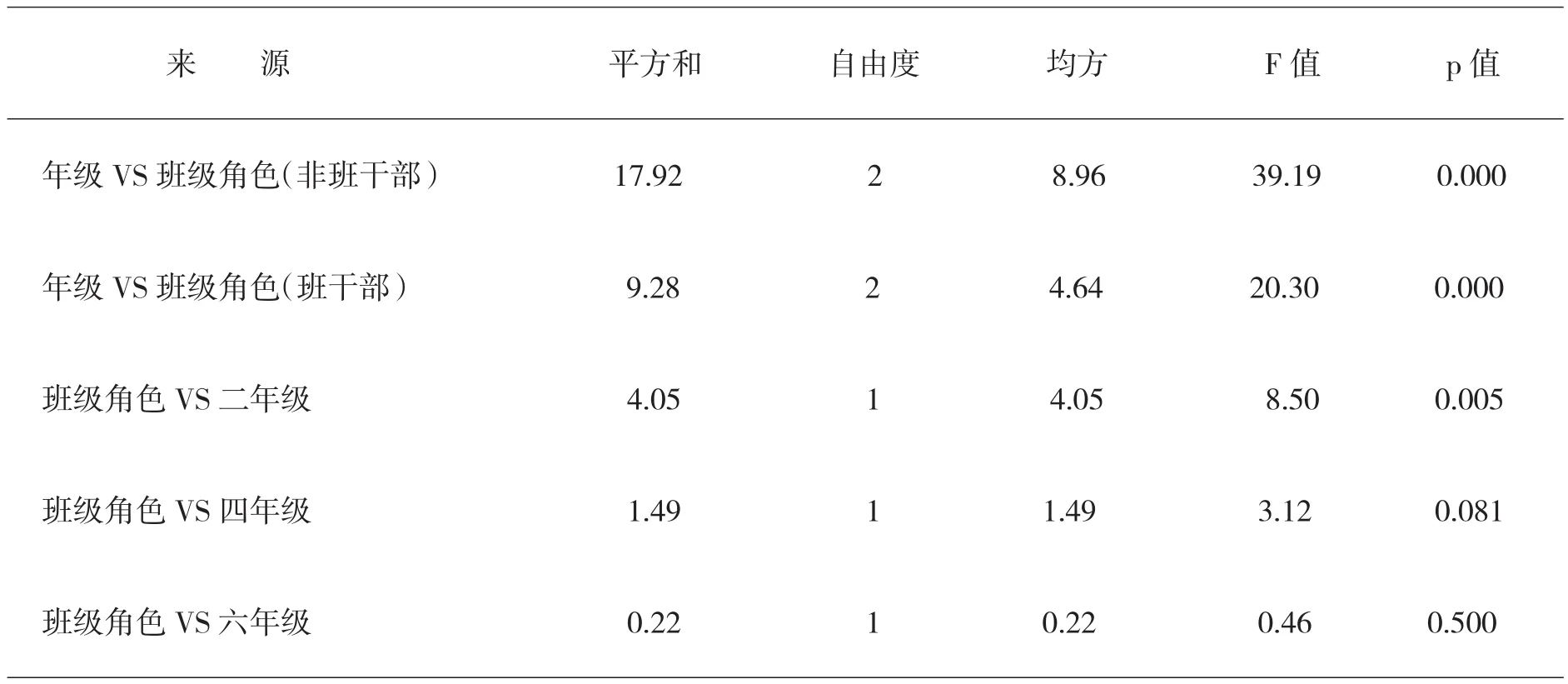

(三)“保护他人和自我牺牲”的道德两难行为决策的分析

根据小学儿童在“保护他人和自我牺牲”类两难故事里的道德决策行为判读其道德发展水平,并以此为因变量,以年级、班级角色、生源地为关系变量作方差分析。结果显示,年级、班级角色主效应显著,分别为 F(2,88)=35.595,p〈0.000 ;F(1,89)=5.807,p〈0.05。生源地主效应不显著 F(2,88)=1.041,p〉0.05。三者交互作用显著F=3.903,p〈0.01。为进一步研究其差异,年级、班级角色主效应显著,分别为F(2,88)=58.635,p〈0.000 ;F(1,89)=11.379,p〈0.05。二者交互作用边缘显著 F=2.750,p=0.070,具体见图 2。对年级三种水平和班级角色二种水平之间儿童道德判断水平的差异做简单效应检验,具体见表3。结果显示,在非班干部学生中年级差异显著,高年级的道德发展水平明显高于低年级学生;在班干部学生中的表现也是如此。在二年级学生里,班干部或非班干部道德发展差异显著,前者要高于后者。在四年级和六年级的学生里,差异不显著。

表3 年级和班级角色之间的简单效应检验

图2 “保护他人-自我牺牲”的两难故事中学生年级、班级角色(班干部)的交互作用

(四)“亲缘保护—违法行为”的道德两难行为决策的分析

根据小学儿童在“亲缘保护—违法行为”类两难故事里的道德决策行为判读其道德发展水平,并以此为因变量,以年级、班级角色、生源地为关系变量作方差分析。结果显示,年级主效应显著F(2,88)=44.644,p〈0.000 ;班级角色、生源地主效应不显著 F(1,89)=2.834,p〉0.05 ;F(1,89)=0.665,p〉0.05。三者交互作用不显著 F=0.697,p〉0.05。

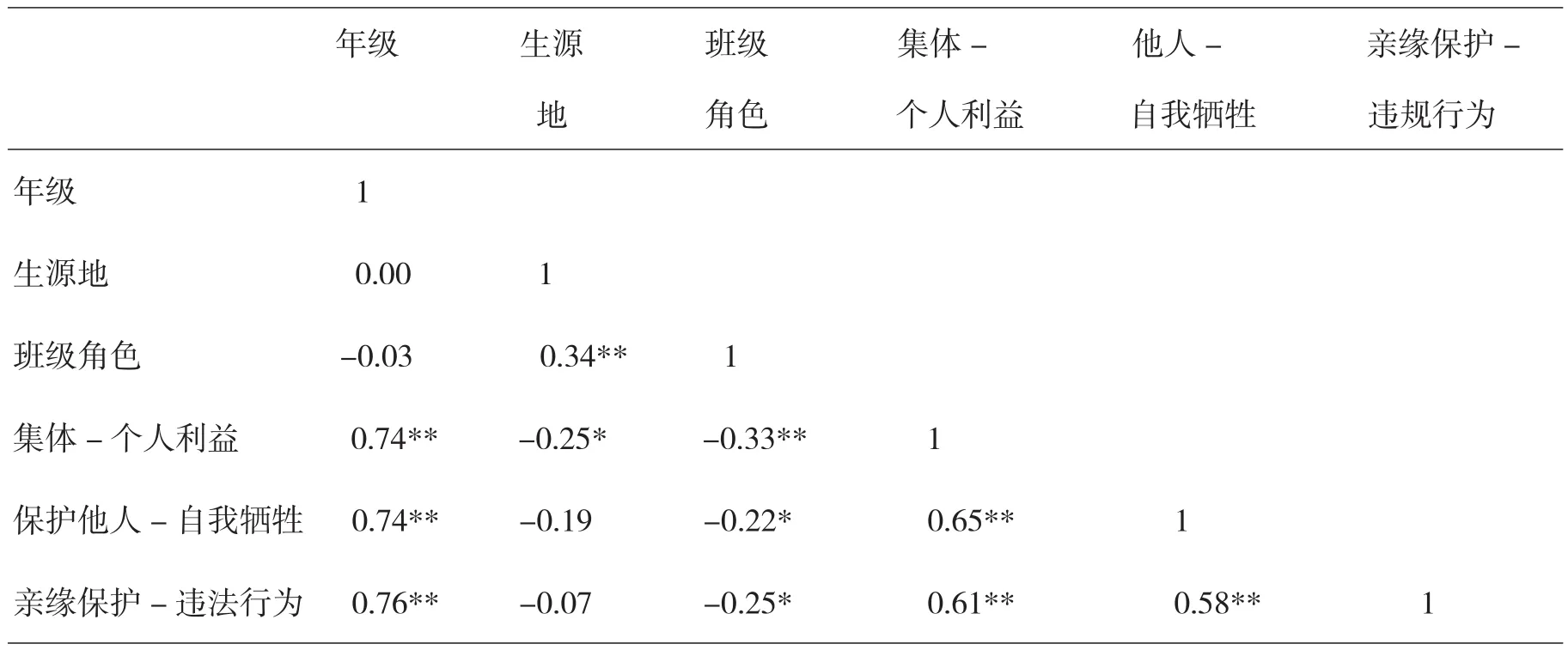

(五)相关分析

性别与其他变量均无显著相关。年级因素与三个两难故事存在正相关。班级角色(是否担任班干部)与学生的生源地存在相关,城区来源的学生担任班干部更多。生源地与“集体目标—个人目标”两难故事的道德发展阶段负相关,城区来源学生更倾向于重视个人目标的实现。三个两难故事彼此间高度正相关。其中性别信息1代表男生,0代表女生;生源地信息为1代表乡村,2代表城市;班级角色信息1代表班干部,2代表非班干部;年级信息1为二年级,数字越大代表越高年级,以此类推。具体见表4。

表4 各变量间的相关分析

三、结论

(一)性别与儿童道德抉择行为

在三组两难故事里,不同性别儿童的道德发展阶段没有显著不同,他们的行为抉择也没有出现差异。在该年龄段使用当前的研究范式和两难故事时没有发现差异,其性别与儿童道德发展的关系不显著,性别不能预测他们的道德决策行为。

(二)年级与儿童道德抉择行为

本实验和其它的经典研究结论一致,验证儿童道德发展阶段符合循序渐进原则,也符合他律而后自律的原则。在不同情境下儿童道德两难问题决策行为总体趋向一致。随年级上升,伴随个体的成熟和发展,加之学校教育的跟进,他们的道德认知循序会往下一阶段发展。儿童的年级与儿童道德发展阶段呈显著正相关,能预测儿童的道德行为抉择。

(三)学生来源地与儿童道德抉择行为

学生来源地界定为城区和乡镇。本研究的乡镇儿童被试定义为上小学前一直生活在乡镇的个体。调查显示:在对集体目标—个人目标组的两难故事的解读上,城区儿童道德发展水平显著高过来自乡村的儿童(p〈0.05)。这可能与城乡教育差异有关。研究显示,家长的受教育程度、收入程度、社会风俗、生活习惯等会影响到学生的社会经验、知识结构、人格养成等。[13]相比较之下,城区儿童教育活动多样,社会实践机会更多。城区学生在面对集体目标和个人目标的两难冲突时候,认知和情绪发展更成熟,更容易做出符合我国社会化过程中约定的社会规范倾向性判断。

(四)班级角色与儿童道德抉择行为

根据角色分工把我国班级组织分为班干部、小组长和一般成员三个层次。[14]本研究班级角色界定为班干部和非班干部。担任班干部的儿童,在道德发展水平上均显著高于不曾担任班干部的儿童(t=-3.77,-2.13,-2.40,p〈0.00,p 〈0.05,p 〈0.05)。在集体目标—个人目标的两难故事的道德推理水平上,班干部儿童与非班干部儿童的数量在道德发展阶段有显著差别(p〈0.01)。后两类两难故事没有出现显著差别(p〉0.05)。当前学生干部选拔普遍倾向品学兼优者或者教育工作配合度高的学生,容易受传统教育模式和评价标准的引导。班干部在主观努力和客观环境中都更愿意主动倾向于做出社会期待的行为选择,接受外界的监督和表扬,这可能导致他们的道德行为抉择和非班干部有差异。由此可见,班级社会角色在儿童社会化过程中能发挥一定的积极作用,合理设计班级新角色对道德发展有利。

(五)两难情境是有效评估道德决策行为的手段

儿童道德推理是对是非的看法及对道德判断的积极建构。柯尔伯格评估儿童的方法是呈现道德两难问题。儿童必须在假设性两难情景中做出艰难选择并说明理由。儿童道德心理不仅关注行为结果,也关注行为意图,发展其观点采择的能力。曾有学者通过两难任务的情景模拟发现儿童对策行为随年龄增长,会表现出较高水平的合作策略。[15]本研究发现小学儿童普遍不能达到后习俗水平。在故事一、故事二中发现儿童道德发展水平止步“好孩子/关系取向”,在“寻求认可”的阶段,看重被他人喜欢。故事三则显示发展到了“遵循法规”阶段,即他们相信社会秩序必须维持。儿童在“帮助集体或他人”和“满足自己需要”之间做判断,其水平会低于在有关“触犯法律”情境中做的判断,这可能有文化差异的影响。我国儿童长期处于集体取向的文化中,倾向于把集体意见置于判断的首要位置。该研究也说明在义务教育的大环境下,生源地城乡差距背后的家庭生态系统会呈现为家庭价值观、教养方式、生活方式等不同,班级角色造成的班级人际关系、儿童情绪、个人目标等不同,这些都综合地影响到儿童道德行为。

正如柯尔伯格所划分,道德发展不同水平的确构成一个层次结构,每一个阶段的道德推理能力都高于前一个阶段。研究同样也对柯尔伯格道德发展阶段局限性做了一些补充。道德判断涉及道德维度和习俗维度。可见儿童最初相信规则是正确的,会选择服从;随着成长发展他们意识到有些规则是人为的,并认识到人为制定规则是用于维护秩序。班级角色、生源地、年级都是涉及儿童道德决策行为的影响因素。

基于本研究结论,应丰富现有的道德教育内容,培育小学儿童道德决策行动意识和能力。未来可以为小学儿童设计更丰富的班级角色,赋予鲜明特征和重要意义,让他们积极扮演和承担;重视学校道德教育关于情境的设置,尝试训练儿童对道德情境的敏感性和共情等,有助于学生做出积极的道德决策行动;在现有条件下改善家庭教育的质量,减少城乡教育差异。儿童亲身经历不同层次的各种教育活动和道德判断,发展个体的道德认知,最终体现在道德行为决策上,这也是儿童社会化的重要组成部分。

[1][美]柯尔伯格.道德教育的哲学[M].魏贤超,译.杭州:浙江教育出版社,2000.

[2]Christensen J F,Gomila A.Moral dilemmas in cognitive neuroscience of moral decision-making:A principled review[J].Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2012,36(4):1249-1264.

[3]Hauser M,Cushman F,Young L,et al.A dissociate between moral judgments and justications[J]. Mind & Language,2007,22 (1):1-21.

[4]傅根跃,王玲凤.为集体或为个人情境下小学儿童对说谎或说真话的理解和道德评价[J].心理科学,2005,28(4):859-862.

[5] 樊改霞.柯尔伯格与哈贝马斯儿童道德发展阶段理论比较研究[J].幼儿教育:教育科学,2006(12):48-51.

[6]王美芳.艾森伯格的亲社会道德理论简介[J].心理学动态,1996(2): 32-36.

[7]Manion J C. Girls blush, sometimes: Gender, moral agency, and the problem of shame[J].Hypatia,2003,18(3):21-41.

[8]桑标.儿童发展心理学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[9]Davis M H. Empathy: a social psychological approach[M].Boulder: Westview Press,1996:1-21.

[10]张春兴.教育心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2005.

[11][美]安妮塔.伍尔福克教育心理学[M].伍新春,等译.北京:机械工业出版社,2016:11.

[12]刘文利,魏重政,刘超.从脑与认知神经科学视角看儿童道德发展和教育[J].人民教育,2017(1):68-71.

[13]桑标, 席居哲. 家庭生态系统对儿童心理健康发展影响机制的研究[J].心理发展与教育, 2005, 21(1):80-86.

[14]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,2004:282.

[15]张丽玲.两难问题儿童对策行为发展的实验研究[J].心理发展与教育,2004(4): 25-29.

An Analysis of Influence Factors of Primary School Children’s Moral Dilemma Decision-making

DING Fangsheng

(School of Humanities &Teachers Education,Zhejiang Ocean University,Zhoushan 316022,China)

Objective:To explore the influence factors of primary school children's moral dilemma decision-making and their moral development levels.Methods: the countermeasures of primary school children’s behaviors under the natural condition were investigated by using moral dilemma paradigm and the individual interview. Results:1) Seen from such types of dilemma of “group goal—personal goal”and “protection of others—self-sacrifice”, their moral decision-making behaviors show that urban children’s moral development level is higher than that of rural children. However, there is no remarkable difference between their moral development levels by analyzing the dilemma of “genetic protection and illegal behavior”.2) Their decision-making behaviors also show that the children acting as class leaders have significantly higher moral development level than the children without acting as class leadersinthe same three kinds of moral dilemma stories. Conclusion: Children’s moral develops step by step,thus constituting a hierarchical structure. class role,urban-ruraldifferenceand grade are influencing factors of moral development. School education needs to enrich current moral education contents to cultivate the consciousness and ability of primary school children’s moral decision-makingbehaviors.

moral dilemma; moral decision-making; primary school children; influencing factors

G416

A

1008-8318(2017)03-0068-07

2017-04-18

丁芳盛(1976- ),女,浙江舟山人,副教授,硕士。