工作设计革命:工作重塑的研究进展及展望

2017-08-10田启涛关浩光

● 田启涛 关浩光

工作设计革命:工作重塑的研究进展及展望

● 田启涛 关浩光

工作重塑完善了传统工作设计理论与操作流程,这一概念认为工作设计不应只是由组织管理者主导,不应只是采取自上而下式的设计模式。员工也应是工作设计的参与者,他们推动工作设计进行自下而上的变革,将自身兴趣、偏好和能力等与工作相结合,发掘工作意义、工作认同和幸福感。作者通过相关文献梳理,总结和评析了工作重塑的原理、驱动因素、影响机制及结果等,探讨了该领域的未来研究方向。研究认为,随着员工知识水平及自我意识觉醒,组织不仅要深入了解员工的工作重塑行为,更要积极推动工作设计革命,引导和支持员工进行工作重塑,以提高其工作积极性、主动性和创造力,提升组织竞争力。

工作重塑 工作设计 工作意义 工作特征 工作认同

工作设计是一种重要的人力资源管理实践,它最初聚焦于工作本身,明确员工在日常工作中需要承担的任务和活动范畴,设定他们的责任、工作关系和工作方式(徐学军、顾嘉荣, 2012)。工作设计最初以亚当·斯密在《国富论》中倡导的社会分工及泰勒在科学管理理论推崇的工作专业化为理论基础,追求工作内容的简单化和专业化,让员工将精力集中于少数工作项目上,以便于他们提高工作技能和生产效率(Oldham & Fried, 2016),这种科学管理的工作设计模式一度成为众多社会组织工作设计的基本准则,但随后其弊端也日渐显现。单调枯燥的重复性工作使员工无法全身心投入工作,甚至还表现出一些反生产行为(counter-productive behaviors)。为了应对这些问题,一些学者建议在工作设计时兼顾员工的动机因素,培养员工的责任心、成就感和工作认同,提高员工满意度等。在此方向上,Hackman和 Lawler(1971)提出工作特征的四个方面,即自主性、多样性、任务认同和反馈(Hackman & Lawler, 1971),这也是工作特征理论(Jo Characteristics Theory, JCT)的基础。后续研究又将工作特征扩展为五个方面,即员工技能多元化、任务认同、任务重要性、自主性和工作反馈(Oldham & Fried, 2016)。工作特征理论对传统工作设计的理论研究和组织实践产生了深远影响。

传统工作设计主要由管理者主导和实施,员工处于被动和从属地位。虽然它后来也兼顾到了员工动机因素,甚至综合考虑员工的个人因素(如价值观)和工作特征(如社会互动等)之间的匹配,重视员工激励。但这些改变主要以调整报酬(如等价报酬原理(闫森等, 2013)或工作内容(工作内容丰富化(涂红伟等,2011)等)为主,仍然低估了员工个人对工作设计的影响(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。在社会经济大发展的背景下,员工知识水平不断提高,自我意识的不断觉醒,对待工作的价值判断及态度正在改变。员工已不再仅将工作看作被雇佣,而是渴望在工作上打下自己的个人烙印。他们不再满足于按部就班地完成任务,然后交差领取工资,而是希望将工作和个人兴趣结合起来,充分发挥自身的技能和优势,在工作中表达自己的价值观。在这种背景下,Wrzesniewski和Dutton(2001)提出了工作重塑这一概念,它将员工视作工作设计的参与者,他们可以根据自己的意愿改变工作任务、认知及互动关系的边界,使工作与个人兴趣更加一致,工作中发挥自身的特长和优势,发掘工作意义,提高工作认同(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。通过工作重塑,员工的“内在”动机与“外在”行为更加一致,将工作视为自身价值的体现,表现出更多积极性、主动性和创造性,进而对员工个人及组织带来积极影响。

鉴于工作重塑具有重要的理论和现实意义,众多学者从多种视角对这一领域进行了深入的研究和探索。Wrzesniewski和Dutton(2001)最初从员工内在动机驱动的视角提出了工作重塑概念,Leana和Appelbaum(2009)研究发现员工的工作重塑行为在团队成员之间也会相互影响和协作;Tims和Bakker(2009)则认为从工作要求-工作资源视角更易于理解和测量这一概念,随后国外学者的后续研究还进一步拓展其前因和影响结果。这一研究领域同样受到国内学者的关注,但目前为止多数研究还局限于对国外研究的介绍和评述,我国组织情景下的实证研究及工作重塑内在作用机制的详尽阐述还较为欠缺。本文通过现有研究的综述,希望帮助读者更加综合和完整地认识和了解工作重塑,试图厘清工作重塑的驱动因素和内在作用机理,为后续研究奠定基础及提供研究方向。

一、工作重塑概念解析及其演进

工作重塑的提出具有坚实的实践和理论基础。组织管理者已经意识到员工-工作匹配可以为员工个人和组织带来积极影响,并且员工在这一过程中发挥着重要作用。如果他们感觉不适应任务项目或者在组织中承担的角色时,可能会自发地对工作进行再设计(Kulik, et al., 1987),主动修正任务项目或者调整角色期望来实现自己与工作环境间的融合(Kristof-Brown, et al., 2010)。同时,组织也可以帮助员工更好地融合到工作环境中去,如与员工共同协商达成个别协议(idiosyncratic deal),进行个性化的工作安排(Hornung, et al., 2008)等。工作重塑概念完善了这些理论雏形,随后不同学者从各自的视角对这一概念进行解析和测量,进一步丰富了其概念内涵,提升了其实践指导价值。

(一)个体主导视角的工作重塑

Wrzesniewski和Dutton(2001)最先提出了工作重塑这一概念,该研究团队认为,工作是人们在一定的动机驱使下,通过与其他人沟通和协作最终完成组织所要求的任务。所谓工作重塑,是指员工通过调整工作认知和行为来重新界定工作任务和工作关系的边界,使自己的兴趣、动机和激情与工作保持一致。工作重塑可以从三个方面实施:1.认知重塑(cognitive crafting),即改变对工作的认识及价值判断;2.任务重塑(task crafting),增加或者减少工作内容,也可以称之为改变工作的任务边界;3.关系重塑(relational crafting),即调整与工作伙伴之间的沟通与协作方式、时机等。通过工作重塑,员工最终可以发掘工作意义感,提升工作认同感等(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。

Wrzesniewski和Dutton(2001)从员工个人角度来界定工作重塑的概念内涵,着重强调员工可以通过调整工作认知,改变任务和关系边界,这一研究为工作重塑的后续研究奠定了基础。但该研究在工作重塑的驱动因素(动机)和影响结果方面均局限于员工个人层面,缺少对工作重塑与外在环境之间相互影响的探讨,或者说走向了传统完全由管理者主导的工作设计的另一个极端。

(二)团队协作视角的工作重塑

Wrzesniewski和Dutton(2001)将工作重塑视作员工个体行为,但Leana和Appelbaum(2009)认为,团队成员通过密切协作和沟通共同决定如何改变工作内容或方式,依然可以称之为工作重塑。因为同一团队的成员身处同样的情景,经历共同的事件,从事类似的工作,彼此频繁地交流沟通,共享知识,可以推断他们通过密切协作以重塑工作边界(Leana & Appelbaum, 2009)。由此,我们可以将合作工作重塑(collaborative job crafting)理解为:团队成员之间相互协作,共同努力调整工作任务、人际环境及工作认知,以实现共同的工作目标。

与合作工作重塑相对应的是个体工作重塑(individual job crafting),如有些工作岗位相对独立,工作中很少受到其他同事影响(如公交车司机等),他们的工作重塑更多地表现为个体工作重塑;有些岗位高度依赖团队协作(如医院的护士等),这些员工则更倾向于选择合作工作重塑,因此,在不同情境下工作重塑表现形式各异。Leana和Appelbaum(2009)的研究更精确细致地界定了工作重塑概念,拓展了工作重塑的适用范围。这一视角的概念为工作环境、工作特征等对工作重塑影响研究奠定了理论基础,但它没有说明工作重塑的驱动因素。

(三)工作要求-资源视角的工作重塑

Tims和Bakker(2009)认为,工作重塑实质上是员工主导的工作再设计,他们改变工作及环境以使工作与自己的能力和偏好相匹配(Tims & Bakker, 2009)。如果将工作特征分为工作要求和工作资源两个方面,那么工作重塑策略就可以分为四种类型:1.增加结构性工作资源,如提高能力和专业程度、学习新技能等;2.减少阻碍性工作要求,如职务模糊或职务冲突等;3.增加社会性工作资源,如寻求领导支持和反馈等;4.增加挑战性工作要求,如寻找工作中的新机会、尝试新任务等(Tims, et al., 2013)。

与前两个视角相比,这一概念认为员工个人与工作间的不匹配(person-job misfit)是工作重塑的直接诱因,工作重塑策略则从员工个人调整自己的认知、工作任务及工作关系,扩展到对外在环境的影响,如争取工作中所需要的外部资源等。

总的来看,工作重塑扩展了由组织和管理人员主导的自上而下式的传统工作设计理论及操作流程,具体创新之处体现在以下几个方面:首先,扩展了工作设计的主体,提倡员工参与到工作设计中来,从而提高其工作积极性和主动性,释放员工创造力;其次,修正了传统工作设计的自上而下设计流程,主张员工可以施加自下而上的影响,即使在同一岗位上,工作内容和流程不再是僵化的统一模板,可以根据员工个人特征“定制”。第三,改变员工的工作认知和态度,员工不再被动地接受和完成任务,而是能够将工作与自身特征和兴趣结合起来,在工作中表达自己的价值观,提高了工作意义感、认同感和幸福感,将工作塑造为员工崇尚的生活方式。然而需要指出的是,员工工作重塑需要与组织目标保持一致,需要围绕岗位核心任务展开。也就是说,员工工作重塑需要在传统工作设计释放出的合理空间范围内实施,两者相辅相成,优势互补。

不同视角均认为工作重塑是员工个体层面主导的工作再设计,它拓展了工作任务和工作关系的边界,倡导员工从更积极的视角看待工作,最终使工作与员工个人能力和兴趣相匹配。基于以上分析,本研究将工作重塑定义为:员工在自身兴趣和需要的驱动下,基于自己的知识、技能和特长等个人特征,在一定范围内调整工作认知、工作任务和工作关系边界,平衡工作要求与资源,使个人、工作和环境相匹配。通过这些调整和重塑,员工更易于发掘工作意义,提高工作认同和幸福感,进而对员工个人及组织产生积极影响。

二、工作重塑的测量

与不同视角的概念相对应,学者们从各自视角开发了多种工作重塑的测量量表,这些量表为后续实证研究奠定了坚实基础(见表1)。

本研究认为,我们可以将这五个测量量表分为三种类型:首先,Leana和Appelbaum(2009)主要从任务重塑的角度来分析工作重塑,他们首先认同工作重塑是员工个体驱动的主动性工作行为,同时认为处在同一团队中的成员之间会相互影响,共同决定如何改变工作内容和方式,进行合作工作重塑。因此,该量表将工作重塑分为个人工作重塑和合作工作重塑两个维度。但该量表并不包含关系重塑和认知重塑,且具有较强的行业局限性。其次,Tims、Bakker和Derks(2012)基于工作资源-要求模型来测量工作重塑,他们认为工作重塑可以通过改变工作要求和工作资源来实现,从而将工作重塑分为四个维度,分别是增加结构性工作资源(increasingstructural job resources)、减少阻碍性工作要求(decreasing hindering job demands)、增加社会性工作资源(increasing social job resource)、增加挑战性工作要求(increasing challenging job demands)。与Leana和Appelbaum(2009)的研究相比,该量表的行业适应性更强,具有更强的实践指导价值,且补充了对关系重塑的测量,但仍然缺少对认知重塑的测量。第三,依照Wrzesniewski和Dutton(2001)提出的工作重塑的理论框架开发了测量量表。Slemp和Vella-Brodrick(2013)开发了包含任务重塑、关系重塑和认知重塑三个维度共15个题项的测量量表,每个维度5个题项。该量表首次完整地测量了Wrzesniewski和Dutton(2001)关于工作重塑的理论构想。Weseler和Niessen(2016)不仅扩展了对认知重塑的测量,还明确了任务重塑和关系重塑在改变工作任务和工作关系的增减和减少方向。由此他们将工作重塑分为五个维度,分别是扩展型任务重塑(Task crafting-extending)、缩减型任务重塑(Task crafting-reducing)、扩展型关系重塑(Relational crafting-extending)、缩减型关系重塑(Relational crafting-reducing)和认知重塑。遗憾的是,该研究的严谨性还有待进一步改善,具体表现为调研的样本偏少,没有详细介绍量表初始题项的开发过程。齐亚静、伍新春(2016)在中国组织情境下以中小学教师为研究对象,开发了工作重塑测量量表。该量表不仅包含任务重塑、关系重塑和认知重塑三个工作重塑的基本组成部分。这一研究为工作重塑在中国组织情境下的本土化研究提供了宝贵的参考价值,但这一量表具有较强的行业特征,不便于其他行业情景下的直接应用。

表1 工作重塑测量量表

三、工作重塑的驱动因素及作用机制

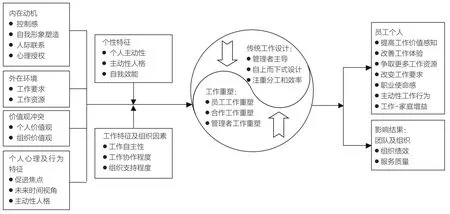

为了更深入地理解工作重塑的理论价值及实践意义,有必要系统梳理工作重塑的驱动因素及作用机理,即此类行为产生的背景和基础是什么,发挥作用的理论依据是什么,员工工作重塑行为表现和作用机制又会受到哪些因素的调节等等(见图1)。

(一)工作重塑的内在驱动因素

工作重塑的主体是员工,要使员工发自内心地参与和采取这种行为首先要了解他们的内在动机。通过梳理现有文献,本研究主要将这些驱动因素分为三个类别:

1.内在心理需要驱动

Wrzesniewski和Dutton(2001)认为,员工进行工作重塑的动机源自于未被满足的需求,这些需求可以归类为以下几个方面:

(1)控制感。控制感是人们的一种内在基本需求,当人们感觉到自己对周围环境或者生活中的一些事件能够施加影响和控制时,会感觉到满足(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。相反,如果人们在工作中总是处于被动地位,处处受到制约和限制,缺乏对工作及周围环境的控制感时,就会对工作产生疏离感(alienation)(Braverman, 1989)。因此,人们总是试图按照自己的意图去增减和修正工作内容和工作方式,哪怕是在一些微小的方面,他们依然会感觉到这是在为自己工作,在工作中创造了一片属于自己的领域。

图1 工作重塑概念模型

(2)自我形象塑造。社会认同理论认为人们总是努力在周围人的心目中构建良好的个人形象,这种心理驱动力同样可以扩展到工作场合(Dutton & Harquail, 1994)。如果人们发现在工作中塑造良好的个人形象遇到困难时,他们会努力改变这种局面。比如一个新入职员工工作技能不够熟练,工作中经常需要同事的帮助,但他却有电脑方面的特长时,有同事的电脑发生故障时,他会尽其所能提供帮助,弥补自己在本职工作能力方面“丢失”的面子。基于塑造良好的个人形象动机的驱动,人们会努力改变工作任务和工作关系,进行工作重塑。

(3)人际联系(human connection)需求。马克思主义哲学认为人是一个抽象的概念,是各种社会关系的总和。在社会交往中,人是通过与他人建立联系来发挥自己的价值,定义自己存在的意义(Baumeister & Leary, 1995)。因此,与其他人建立起联系,人们才能发现工作的意义以及对工作的认同(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。比如,清洁工从自己的角度来看就是打扫街道,但是对于周围的市民来说,他(她)的工作是为大家提供干净整洁的生活环境,而在一位外地人看来,他(她)的工作是在塑造良好的城市形象。也就是说,工作的意义和清洁工对其工作的认同源自于他(她)与周围人建立起来的联系,基于这种联系的社会需求,人们通过改变任务和关系来定义工作的意义,提高工作认同感。

(4)心理授权驱动。根据工作重塑的概念,我们可以简单将其描述为,员工积极地参与到工作设计中来,根据自己的意愿、偏好和特征将工作“改造”成自己适应和喜欢的样子。本研究推断员工心理授权也是其工作重塑行为的心理驱动因素,也就是说,当员工对工作具有“拥有感”,将工作当作自身的一部分时,他们更会投身于工作重塑中去。

所谓心理授权,是指人们将一种事物(包含物质的和非物质的)视作自身一部分的心理状态(Pierce, et al., 2001),其核心特征是人们对目标对象具有一种“拥有感(possessiveness)”和强烈的心理连接(Brown, et al., 2014)。相关研究表明,如果人们对某一目标客体具有强烈的心理授权时,他们会表现出三种强烈的心理动机:1.产生控制欲;2.深刻理解这一客体而形成亲密感;3.付出情感,强化与这一客体的心理连接。由此我们可以推断,当员工对工作具有强烈的心理授权时,他们因强烈的控制欲更易于进行任务重塑和关系重塑;对工作的亲密感和心理连接又驱使他们转变看待工作的视角,更积极的认识和理解工作的价值和意义,即对工作进行认知重塑。

命题1:心理授权使人们对工作表现出更强烈的拥有感和心理连接,从而更易于表现出工作重塑行为。

2.内外环境驱动因素

毫无疑问,内在心理需要确实是员工工作重塑的关键驱动因素之一,但内在心理需要驱动说没有考虑到外在因素的影响。Tims和Bakker(2009)认为员工的工作特征和环境会影响工作重塑行为,另一方面,即使在同一环境下,不同员工的工作重塑行为也不尽相同,这就说明两者综合起来考虑,人-工作匹配(person-job fit)是工作重塑的直接影响因素。其中人-工作匹配可以分为两个方面:首先,员工的知识、技能和能力与工作要求之间的是否匹配;其次,员工的需求、欲望与工作中的收获是否匹配。如果这些因素能够匹配,它们就处在一种平衡的状态,否则,这些因素就处在不平衡状态(Tims & Bakker, 2009)。

不平衡状态将导致员工进行工作重塑,比如,如果一个工作岗位需要员工具备熟练的计算机编程技术,但这项工作本身并没有给缺乏相关知识和技能员工提供相应的培训,这就造成了工作要求与员工能力的不匹配(misfit)。这位员工可以通过请教经验丰富的同事,即重塑与同事之间的沟通和工作关系来改变这种不匹配。此外,当人们认为掌握更多工作资源并且可以支配这些资源时,也更倾向于进行工作重塑,比如Akkermans和Tims(2016)的研究认为,具有较高职业能力(career competencies)的人会更加专业和巧妙地进行工作重塑,因为职业能力就是一种可利用资源,使人们更自如的改变工作内容和方式(Akkermans & Tims, 2016)。

3.价值冲突驱动

随着员工更加重视工作对心理和情感需求的满足,价值观一致(value congruence)与价值观冲突(value incongruence)对于学术和实践领域都是一个极具现实意义的研究方向。所谓价值观冲突,是指员工与组织的价值取向不一致,甚至存在冲突的情形(Kristof, 1996),虽然有研究表明,价值观冲突可以使组织内部成员的价值取向更加多元化,有利于组织的创新绩效,但是对于员工个人来说,负面影响更大,比如让员工对工作缺乏归属感,让他们觉得无法胜任工作(Edwards & Cable, 2009),进而对员工的工作表现带来负面影响,如降低任务绩效和组织公民行为等(Vogel, et al., 2015)。

然而,员工会积极努力应对他们与组织之间的价值冲突,其中工作重塑就是缓解价值冲突负面影响的策略之一。因为工作重塑中的任务重塑可以增加他们擅长的任务及减少他们不擅长的任务,缓解价值冲突的负面影响;另外,关系重塑可以改变员工与同事之间的沟通方式,或者加强与自己喜欢的同事或客户之间的联系,减少可能给自己带来不愉快经历的人之间的交往,构建更加积极和健康的工作关系(Vogel, et al., 2015)。由此我们推断,价值观冲突也是员工工作重塑的诱导因素之一。

命题2:价值观冲突驱使员工采取工作重塑行为来降低这种冲突对个人造成的负面影响。

4.个人心理及行为特征

工作重塑是人们自我驱动的主动性工作行为,一些心理和行为特征会使人们习惯性地选择工作重塑来实现工作目标以及平衡个人与工作环境之间的关系。比如,具有主动性人格的员工会在工作中主动地创造更有利的工作环境和条件,平衡工作环境与个人需要、能力之间的关系,表现出更多工作重塑行为(Bakker, et al., 2012;Plomp, et al., 2016)。类似的,自我效能感高的人更有信心通过改变工作实现目标,且更有可能将这种信心落实在工作重塑的行动上(Tims, et al., 2014)。

人们的日常行为特征会引发工作重塑的内在动机,进而促进工作重塑行为。有研究认为,调节焦点(regulatory focus)中的促进焦点(promotion-focus)可以激发员工诸多积极的工作表现,而工作重塑在其中起到中介作用。也就是说,促进性焦点对工作重塑具有积极影响。Brenninkmeijer和Hekkert-Koning(2015)研究认为,焦点调节包括促进调节和防御调节(prevention focus)两种类型,具有促进调节特征的个体关注自身成长,表现出更强的工作愿望,更可能通过调整工作内容来获得更多满足感和成就感,更易于通过工作重塑带来积极的工作表现。另外,Kooij,Tims和Akkermans(2016)认为具有未来时间视角(future time perspective)的人们会着眼于长远的成长和发展,更注重积累信息、体验创新和开拓知识领域,从而更主动的增加结构性工作资源、社会性工作资源和工作挑战性,即更驱动人们进行工作重塑(Kooij, et al., 2016)。

(二)工作重塑的作用机制

工作重塑可以满足员工的需求,使员工有动机这么做;同时,组织需要了解员工工作重塑的影响,以便于为员工工作重塑提供引导和支持。这就要求我们厘清工作重塑对个人、团队及组织的影响机制,为员工工作重塑中做好自我管理提供指导,保证组织的引导和支持有的放矢。

1.工作重塑对员工个人的影响机制

员工根据自己的偏好和意愿进行工作重塑,在工作中表达自己的价值观,做自己认为重要的事情,这对其情绪和心理带来积极影响;另一方面,通过工作重塑,员工有选择性地加强与自己偏爱的同事、客户等人的沟通和互动,减少与自己不喜欢的同事及客户等的沟通和互动,相应地,他(她)会获得更多积极的反馈和回应,这也会对员工个人带来积极影响。

(1)提高工作价值感知。当员工有调整工作内容和工作方式的自由时,他们倾向于多选择自己认为重要和有价值的工作任务,减少认为不重要或者价值小的工作任务,这种调整会改变他们的对工作目的和工作价值的认知(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。更具体的讲,当员工认为自己所做的工作更重要和更有价值时,会提升他们对工作意义的感知,这也是工作意义的概念内涵(Hackman & Oldham, 1980)。

此外,认知重塑会扭转人们对工作的负面理解,增加正面价值的认知(Ashforth & Kreiner, 1999)。比如律师根据自己的价值判断选择所代理的案件时,他们会认为自己工作的机制在于维护法律的尊严,使每个人都有被公平审判的权力,而不是帮助坏人摆脱法律的追究。因此,工作重塑可以改变人们理解工作目的的视角,改善对工作价值的认知。

(2)改善工作体验。社会交往中人们总是想方设法建立积极的个人形象(Newlyn, 2014),争取良好的体验,工作重塑赋予员工在工作中与同事、客户及其他攸关者工作沟通的自由空间,员工通过工作重塑可以有选择地设计沟通内容和沟通方式,试图与对方进行积极友好的互动,相应地,人们的这些努力也会得到对方的积极回应。

总之,工作重塑使员工通过自己的方式与关键角色打交道,争取到平和的内在心理环境及和谐的外在人际环境,改善员工的工作体验和感知。比如,Wrzesniewski和Dutton(2001)认为员工通过工作重塑在组织中提升个人形象,被组织更好地接纳,提高工作认同感(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。后续研究还发现,当员工能够根据自己的观念(conception)调整工作任务边界,选择他们认为更合适的工作方式,他们更易于沉迷于工作,忠诚于组织,提高工作满意度(job satisfaction)、组织忠承诺(organizational commitment)和工作投入,降低离职倾向(turnover intentions)(Leana & Appelbaum, 2009)。另外,当员工通过关系重塑改善沟通效率和人际关系,营造良好的工作氛围后,他们会感觉到对环境的控制力,这有助于满足其控制感的心理需求,提高工作中的福利(well-being)感知(Tims & Bakker, 2009)。

工作重塑对人们工作价值感知提升和工作体验改善恰逢其时的满足了人们对工作的新需要。在社会经济持续发展和生活水平不断提高的背景下,人们对工作的期望已不再仅仅满足于经济报酬回报和职务提升,还追求实现个人价值、体会工作的意义和目的、表达的自我以及帮助别人等。简单地说,人们不只是寻找一份工作,还在追求一种职业使命感(Dobrow & Tosti-Kharas, 2011)。学者们认为,职业使命感使人们追求的一种高层次的工作体验,为了它人们不辞辛苦地追寻,但从中真切体会到发自内心的享受和意义感,并将工作视作自己核心认同的组成部分(Berg, et al., 2010)。由于工作重塑赋予了人们在工作中表现自我形象和实现自我价值的机会,提高了人提高人们的工作认同和意义感(Wrzesniewski & Dutton, 2001)。因此,本研究认为工作重塑帮助人们更好的追求和体验职业使命感。

命题3:工作重塑有助于人们表达自我、实现自我价值、提升工作意义和认同感,满足人们对职业使命感的追求。

(3)争取更多工作资源。工作重塑是员工根据个人的需要改变工作某些方面的一种主动性行为,主观上说,这种改变会提高员工的工作动机,客观上来说,员工通过这种改变争取更多资源(Hakanen, et al., 2008)。这是因为员工通过任务重塑和关系重塑可以争取更多反馈、社会支持和多样化技能,这些工作资源有助于他们实现工作目标,提高工作的外在动机(extrinsic motivation);同时,工作资源还有助于员工的学习、成长和发展,满足了他们对自主性和胜任感等心理需求,激发其工作的内在动机(intrinsic motivation)。这些动机进而提高员工的工作投入(work engagement)程度(Petrou, et al., 2012)。并且已有研究证明,当员工具备了这些工作资源时,工作要求越高,员工的工作投入程度就越高(Bakker, et al., 2012)。

(4)改变工作要求。根据Tims和Bakker(2009)提出的工作要求-资源模型,工作重塑不仅影响工作资源,还会通过改变工作要求来影响员工福利(wellbeing)。工作要求分为挑战性工作要求(challenging job demands) 和 阻 碍 性 工 作 要 求(hindering job demands)。其中挑战性工作要求是以解决问题为目的方法和活动(Lepine, et al., 2005),虽然它需要员工更努力工作,但这种努力会让他们预期到回报,这也是员工通过工作重塑提高挑战性工作要求的动机所在(Tims, et al., 2013)。并且后续研究表明,挑战性工作要求需要员工投入更多努力,甚至让他们感觉疲劳(fatigue),但这些额外的付出和劳累非但没有引起负面的耗竭(exhaustion),相反会因为劳有所获而提高了工作满意度。

阻碍性工作要求无助于员工成长或工作目标实现,这种压力一般对员工工作行为和绩效具有消极影响。因此,员工只要有重塑工作机会,他们就会努力减少阻碍性工作要求,减少无谓的压力或额外工作,专注于核心任务,提高工作投入和工作满意度(Tims, et al., 2013)。

关于工作重塑对员工个人的影响,现有研究大多集中在员工工作体验和感知(如工作满意度、工作投入、工作认同等)、工作环境(如工作资源和工作要求)等。但其影响结果并不局限于此,还会涉及到员工工作行为甚至家庭生活等更宽泛的领域。因为人们通过任务重塑增加自己感兴趣和擅长的工作内容,削减自己不感兴趣和不擅长的工作任务,“选我所爱的,坚持我的选择”,更有理由(reason to)表现出主动性工作行为;通过关系重塑争取更多社会资源,使其有能力(can do)采取主动工作行为;通过认知重塑从更积极的视角认识和感受工作的价值和意义,人们会更有情绪(energized to )从事主动性工作行为。也就是说,工作重塑通过驱动人们的三种动机机制促进员工的主动性工作行为(Chia Huei & Sharon, 2013)。另外,员工通过工作重塑,特别是关系重塑,建立、维持和强化与有价值、自己喜欢的领导、同事和客户等关键角色之间的关系,获得更多积极反馈,争取更多工作支持和工作资源。现有研究表明,工作支持和资源可以有效帮助员工平衡好工作与家庭之间的关系,甚至帮助员工处理家庭中的问题,从而提高工作-家庭增益水平(Tang, et al., 2014)。由此可以推断:

命题4:工作重塑可以促进员工采取更多主动性工作行为,提高其工作-家庭增益水平。

2.工作重塑对团队的影响机制

如果个体工作绩效受到团队其他成员的影响,而个体工作重塑是为了改变工作绩效或者团队氛围,那么个体工作重塑就会影响团队其他成员(Wrzesniewski & Dutton, 2001),从而衍生出一个团队层面的概念——合作工作重塑。Leana和Appelbaum(2009)的研究证实了这一点,并且验证了合作工作重塑比个体工作重塑对服务质量的影响影响更大。

随后Tims等人(2013)从工作要求-资源的视角,将团队工作重塑定义为团队成员共同努力增加工作中的结构、社会资源及工作挑战性,减少阻碍性工作要求的过程(Tims, et al., 2013)。接着他们依据三个社会心理理论,分别是社会规范(social norms)、树立榜样(modeling)和情绪感染(emotional contagion)来描述团队成员之间如何分享信息,论证团队工作重塑对团队的工作投入、个体工作重塑均具有正向影响。3.工作重塑对组织的影响机制。

(1)员工工作重塑对组织的影响机制。员工工作重塑的原始动机并非为组织考虑,对组织的影响较为间接和模糊(Leana & Appelbaum, 2009),但这种影响确实存在(Griffin & Parker, 2007)。一方面,如果员工通过工作重塑延伸任务边界,使得各岗位协作更为顺畅,沟通更为便利,团队队员之间协作更为高效,这对组织绩效会产生积极影响。有时即使员工工作重塑的直接目的是降低个人的工作努力和工作负担,在客观上也可能促进工作流程或技术创新,提高员工个人和组织生产效率,使组织受益(Leana & Appelbaum, 2009)。

另一方面,在员工个人动机的驱动下,工作重塑首先服务于员工自己,对组织来说,这种影响也可能是不利的,导致员工的职场越轨行为(workplace deviance)。所谓职场越轨行为是指员工有意采取的破坏组织重要规则的行为,这些行为会为组织、组织成员或者两者兼而有之的福利(well-being)带着消极影响(Bennett & Robinson, 2000)。比如员工出于自利目的,基于个人需求、技能和偏好改变工作内容或形式,团队协作会变得更加困难(Leana & Appelbaum, 2009)。特别是在规范化程度较高或者安全性要求高的工作岗位上,员工擅自对工作内容或工作方式的改变可能会给后续其他岗位的工作环节、产品质量带来负面影响,甚至带来安全隐患。不仅如此,工作重塑是员工心理和行为改变的综合反映,它具有一定的隐秘性,不易于同事、管理者或组织觉察(Fletcher, 1998;Star & Strauss, 1999),这加剧了工作重塑对组织影响的复杂性。因此,如何正确引导和管理员工的工作重塑行为,准确判断其对组织的影响及其程度是非常有价值的研究方向。但从目前的研究文献分析,该领域的研究非常欠缺。

(2)管理者工作重塑对组织的影响机制。既然工作重塑可以为个人带来诸多好处,管理者作为职场中的一员当然也可能重塑自己的工作。并且由于其岗位的特殊性,管理者的工作重塑具有更大的自由度和自主性,对员工和组织的影响更大。比如,如果一位生产车间的管理者发现自己更乐于和善于与员工沟通,更愿意与员工建立更紧密的关系,他可能调整工作内容,每天花十五分钟时间在车间一线与员工交流生产情况,他的这一举动可以改善与员工的工作关系,更准确地评估员工的工作状态,提高员工的领导和组织支持感和工作满意度,甚至进一步促进员工的工作重塑行为。

四、工作重塑的调节因素

个人动机和组织情景因素会直接影响员工行为,员工个人特征及工作特征往往会调节以上影响关系的强弱程度(Sagiv, et al., 2010)。具体到员工工作重塑的研究,在相似的动机或情境驱动下,不同个人特征和工作特征使得员工工作重塑表现程度不同。相关研究表明,不同个人特征的人会表现出不同的行为习惯和主动性意识,从而影响其工作重塑行为程度;而不同工作特征会影响人们对工作重塑机会的感知,进而影响工作重塑行为程度。

因此很多相关文献中认为这些因素可能调节员工的工作重塑行为。

(一)个人特征因素的调节作用

个人特征对工作重塑的影响是多方面的,前面已经阐述这些因素可能直接影响人们的工作重塑行为,但在工作重塑驱动机制的理论构建中,有学者认为个人特征影响驱动因素与工作重塑行为表现之间关系的敏感程度(Leana & Appelbaum, 2009;Wrzesniewski & Dutton, 2001)。比如具有主动性人格的人在改善自己所处环境、寻找改变的机会、采取行动以及坚持不懈等方面会表现得更加积极和主动。因此,当人们意识到工作中存在不符合自己预期和要求,或者阻碍他们工作效率和工作绩效的因素时,更倾向于做出改变,更容易采取工作重塑行为(Tims & Bakker, 2009)。类似的,自我效能描述的是人们完成工作任务和改变工作环境的能力信念,自我效能高意味着人们在采取这些行为时成功的可能性高,并且现有研究已经证实,自我效能与人们的掌控行为(take charge)、个人主动性以及增加工作中的挑战性工作要求等均具有正向关系,即表现出更多工作重塑行为(Clegg & Spencer, 2007)。

(二)工作特征及组织因素的调节

由于不同工作特征会让人们感知的不同的工作重塑机会,从而调节了人们的工作重塑行为表现。具体表现在以下几个方面:

首先,较大的工作自主性会让员工感觉到更大的工作重塑机会。工作自主性是指员工在日常工作安排、工作内容和方式调整所具有的自由度(Hackman & Oldham, 1976)。较高的工作自主性意味着员工可以具有根据个人偏好和特征决定做什么和如何做,并因此而努力提高工作能力和解决问题的责任心,即更倾向于进行工作重塑。

其次,如果员工可以独立完成工作,工作时间安排和绩效表现不受其他同事的影响,那么他(她)在调整工作内容和工作方式时就比较方便,如果他(她)的工作过程和工作表现受其他同事的影响较大,那么员工根据自己的意愿调整工作时就会受到诸多牵制(Tims & Bakker, 2009)。并且员工进行工作重塑时更多地是从个人的兴趣和利益出发,如果其工作独立性较低,这种重塑就会受到工作独立性的影响,即工作独立性越高,工作重塑的机会和空间越大,反之,则工作重塑的空间和机会越小。

再次,组织环境会对员工工作重塑具有支持或者抑制作用。现有研究表明,支持型的组织氛围有助于员工形成积极的工作态度和行为,组织支持感为员工突破员工原有工作范式进行创新创造了条件(张春雨等,2012),这些因素为员工的工作重塑行为提供了更为宽松的外在环境,更利于孵化员工的工作重塑行为。

五、未来研究展望

当前服务经济的蓬勃发展,知识型员工的不断壮大,特别是伴随着信息技术成长的“千禧一代”逐渐成为职场“主力军”,企业的竞争力体现在凝聚所有员工的知识和智慧,使他们表现出创新能力,在工作中投入积极情感,提高产品质量或客户的服务感知水平等。工作重塑通过满足员工的控制感、自我形象及人际交往等心理需求等而解放了他们的创造力、想象力和积极性,实现组织与员工的双赢。因此,工作重塑越来越成为理论研究和实践探索的热点话题,未来还需要进行进一步的深入探讨。

(一)工作重塑维度框架需进一步对比分析

不同学者从不同角度将工作重塑分成不同的测量维度。Wrzesniewski和Dutton(2001)最初提出这一概念时,认为人们可以从任务重塑、关系重塑和认知重塑三个方面实施。Leana(2009)在其研究中又将工作重塑分为个体工作重塑和合作工作重塑两个维度。Tims等人(2009)从工作要求-资源的视角,从四个方面解构这一概念,分别是:增加结构性工作资源、增加社会性工作资源、增加挑战性工作要求、减少阻碍性工作要求(Tims, et al., 2012)。

以上学者对工作重塑的解析及所开发的量表为后来者的实证研究奠定了坚实基础,然而,每一种视角对工作重塑所区分的维度是否合乎逻辑(全面且互斥),是否与实践现实相吻合?每一种视角下不同维度的前因及结果之间的关系机制是否相同?不同视角之间的区别和联系是什么?在哪些具体情境下更适合哪种视角的工作重塑?等等。虽有已有学者尝试对比不同维度测量量表之间的差别(尹奎等,2016),但对这一问题的系统研究还需要进一步深入。

(二)组织情景因素对员工工作重塑的影响还需要进一步验证

虽然工作重塑由员工个人动机驱动,但它对个人及组织都会产生影响,组织及管理人员也会据此选择引导或者抑制员工的工作重塑性为,这就需要我们更全面的理解员工工作重塑的前因。现有文献主要集中于员工个体因素的驱动,Wrzesniewski和Dutton(2001)认为是员工控制感、自我形象、人际交往、个人心理和行为这四方面的心理需求驱动员工采取工作重塑行为;Tims等(2009)外部因素也可能对员工的工作重塑行为起到诱导作用,是内外部因素的共同作用驱使员工进行工作重塑,并据此提出人-工作不契合(person-job misfit)直接导致员工通过工作重塑来改变这种不平衡的现实处境和心理状态。至此,组织和者管理人员该如何引导和鼓励员工更多地采取工作重塑行为并进而达到员工个人和组织层面所期望的结果,这个问题仍没有得到解决,后续研究需进一步扩展员工工作重塑的前因研究,以厘清其诱导机制,为管理实践提供参考。

组织是否可以通过适当的工作设计为员工的工作重塑提供合理的空间和权限,引导和鼓励员工在适当范围内采取此类行为?什么样的组织氛围或者领导风格有助于营造员工采取工作重塑的心理环境,驱动他们采取工作重塑的心理动机,等等,这些影响因素的研究还需要进一步扩展。

(三)工作重塑的影响结果及边界仍需进一步厘清

大多工作重塑的研究要么从各自角度定性论述这一概念的组成维度,要么通过实证验证其与其他相关概念之间的影响关系,但这些关系普遍缺少严密的逻辑推理或深刻的理论依据(张春雨等,2012),即工作重塑作用机制还需要进一步厘清。

首先,工作重塑对员工个人及组织的影响机制是什么?很多研究表明,工作重塑会带来积极影响,但这种影响源自于再设计之后的工作确实满足了员工的兴趣、发挥了他们的特长,还是员工参与再设计工作的过程满足了他们对控制感的需求?工作重塑的这些内在影响机制仍不明了,还需要后续研究给予更明确的解释。

其次,工作重塑的边界如何界定?工作重塑也不是有百利而无一害的灵丹妙药,其积极影响也存在边界,即在一定条件下也会带来消极影响。工作重塑由员工个人主导,如果个人目标与组织目标不一致,员工工作重塑就可能对组织带来负面影响;即使在对员工个人有利的情况下,依然可能对组织带来伤害。员工也可能通过工作重塑刻意回避一些必要的工作内容,比如他(她)可能因为个人好恶减少与某一领导或同事的工作交流或合作,从而影响团队工作绩效。比如,已有研究证明,员工通过工作重塑减少自己的阻碍性工作要求时,可能会增加同事的工作负担,造成与同事之间的冲突(Tims, et al., 2015)。此外,员工还有一些工作重塑活动是隐秘的,处在管理人员的感知范围之外,这就更增加了员工工作重塑对组织或者员工个人的风险。令人遗憾的是,实证调查中还鲜有对工作重塑边界的验证,因此,这也是以后的学术研究探讨的重要方向。

(四)工作重塑的适用情景还需进一步明确

员工工作行为会受到文化背景、行业特征及岗位职责等方面的影响,即不同情景员工工作重塑表现有哪些不同,员工此类行为该如何与实际情景相结合,这些研究具有重要的实践指导意义。

工作重塑在西方管理情景下提出和得到了初步验证,在中国文化和社会情境下这一概念是否适用也是值得研究的课题。因为中国与西方存在较大的文化差异,如中国文化的中庸之道主张与人相处时更注重和睦和含蓄,不破坏规律或者惯例,不做“出头鸟”(Wong, et al., 2010)。这些文化特点是否决定了中国员工从事工作重塑行为的意愿和外在表现水平比西方更低?中国员工的更注重集体主义而西方员工更崇尚个人主义,是否意味着中国文化情景下的合作工作重塑比西方文化情境下表现的更为明显,个人工作重塑比西方文化情景下表现得更弱?中国文化情境下人们更注重人情和关系(Guanxi),其中关系不仅包括正式的工作关系,还包括私人关系,这是否让中国情景下的员工更在于关系重塑,而在任务重塑和认知重塑方面则弱于西方?

此外,不同职位或行业员工的工作重塑行为是否表现不同?比如知识型员工与体力劳动者相比,需要灵活运用自己知识、经验和技能等(涂红伟等,2011),工作中具有较大自由度,是否更倾向于表现出工作重塑行为?不同行业,如服务也和制造业员工的工作重塑行为是否也不同,等等,这些都需要后续研究为我们揭开工作重塑的神秘面纱。

1. 涂红伟、严鸣、周星:《工作设计对知识型员工和体力工作者的差异化影响:一个现场准实验研究》,载《心理学报》, 2011年第07期, 第810-820页。

2. 徐学军、顾嘉荣:《工作设计对大规模定制实施效果的模型研究》,载《科技管理研究》, 2012年第04期, 第171-175页。

3. 闫森、郭瑜桥、吴文清:《基于工作设计的经营者隐性激励机制研究》,载《预测》, 2013年第03期, 第51-54页。

4. 尹奎、孙健敏、徐贯英:《工作重塑对工作投入的影响:基于优势比较分析方法》,载《商业经济与管理》, 2016年第08期, 第24-33页。

5. 张春雨、韦嘉、陈谢平、张进辅:《工作设计的新视角:员工的工作重塑》,载《心理科学进展》, 2012年第08期, 第1305-1313页。

6. Akkermans J, Tims M. Crafting your career: How career competencies relate to career success via job crafting. Applied Psychology. 2016, 66(1):168-195.

7. Ashforth B E, Kreiner G E. "How can you do it?": Dirty work and the challenge of constructing a positive identity. Academy of Management Review. 1999, 24(3): 413-434.

8. Bakker A B, Tims M, Derks D. Proactive Personality and job performance:The role of job crafting and work engagement. Human Relations. 2012, 65(10):1359-1378.

9. Baumeister R F, Leary M R. The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin. 1995, 117(3): 497-529.

10. Bennett R J, Robinson S L. Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology. 2000, 85(3): 349-360.

11. Berg J M, Grant A M, Johnson V. When callings are calling: Crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational callings. Organization Science. 2010, 21(5): 973-994.

12. Braverman H. Labor and monopoly capital the degradation of work in the twentieth century. Labor Studies Journal. 1989, 20(44): 309.

13. Brown G, Pierce J L, Crossley C. Toward an understanding of the development of ownership feelings. Journal of Organizational Behavior. 2014, 35(3): 318-338.

14. Clegg C, Spencer C. A circular and dynamic model of the process of job design. Journal of Occupational & Organizational Psychology. 2007, 80(2): 321-339.

15. Dobrow S R, Tosti-Kharas J. Calling: The development of a scale measure. Personnel Psychology. 2011, 64(4): 1001-1049.

16. Dutton J E, Harquail C V. Organizational images and member identifcation. Administrative Science Quarterly. 1994, 39(2): 239-263.

17. Edwards J R, Cable D M. The value of value congruence. Journal ofApplied Psychology. 2009, 94(3): 654-677.

18. Fletcher J K. Relational practice feminist reconstruction of work. Journal of Management Inquiry. 1998, 7(2): 163-186.

19. Griffn M A, Parker S K. A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management Journal. 2007, 50(2): 327-347.

20. Hackman J R, Lawler E E. Employee reaction to job characteristics. Journal of Applied Psychology. 1971, 55(3): 259-286.

21. Hackman J R, Oldham G R. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior & Human Performance. 1976, 16(2): 250-279.

22. Hackman J R, Oldham G R. Work redesign. Academy of Management Review. 1980, 6(4): 121-124.

23. Hakanen J J, Perhoniemi R, Toppinen-Tanner S. Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal ofVocationalBehavior. 2008, 73(1): 78-91.

24. Hornung S, Rousseau D M, Glaser J. Creating fexible work arrangements through idiosyncratic deals. Journal of Applied Psychology. 2008, 93(3): 655-664.

25. Kooij D T A M, Tims M, Akkermans J. The influence of future time perspective on work engagement and job performance: The role of job crafting. European Journal of Work & OrganizationalPsychology. 2016,7:1-12.

26. Kristof A L. Person-Organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology. 1996, 49(1): 1-49.

27. Kristof-Brown A L, Zimmerman R D, Johnson E C. Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisorfit. PersonnelPsychology.2010, 58(2): 281-342.

28. Kulik C T, Oldham G R, Hackman J R. Work design as an approach to person-environment ft. Journal of Vocational Behavior. 1987, 31(3): 278-296.

29. Leana C, Appelbaum E, Shevchuk I. Work process and quality of care in early childhood education: the role of job crafting. Academy of Management Journal. 2009, 52(6): 1169-1192.

30. Lepine J A, Podsakoff N P, Lepine M A. A meta-analytic test of the challenge stressor-hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressorsand performance.AcademyofManagement Journal. 2005, 48(5): 764-775.

31. Newlyn D. Identity to identifcation: How should we manage and regulate digital identities? Computer Law & Security Review. 2014, 30(2): 114-115.

32. Oldham G R, Fried Y. Job design research and theory: Past, present and future. Organizational Behavior & Human Decision Processes. 2016, 136: 20-35.

33. Petrou P, Demerouti E, Peeters M C W, Schaufeli W B, Hetland J. Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement. Journal of OrganizationalBehavior.2012, 33(8): 1120-1141.

34. Pierce J L, Kostova T, Dirks K T. Toward a theory of psychological ownership in organizations. Academy of Management Review. 2001, 26(2): 298-310.

35. Plomp J, Tims M, Akkermans J, Khapova S N, Jansen P, Bakker A B. Career competencies and job crafting: How proactive employees influence their well-being. Career Development International. 2016,21(6):587-62.

36. Sagiv L, Arieli S, Goldenberg J, Goldschmidt A. Structure and freedom in creativity: The interplay between externally imposed structure and personal cognitive style. Journal ofOrganizational Behavior.2010,31(8): 1086-1110.

37. Star S L, Strauss A. Layers of silence, arenas of voice: The Ecology of visible and invisible work. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 1999, 8(1): 9-30.

386. Tang S W, Siu O L, Cheung F. A study of work-family enrichment among chinese employees: The mediating role between work support and job satisfaction. Applied Psychology. 2014, 63(1): 130-150.

39. Tims M, Bakker A B. Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. Sajip South African Journal of Industrial Psychology. 2009, 36(2): 1-9.

40. Tims M, Bakker A B, Derks D. The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology. 2013, 18(2): 230-240.

41. Tims M, Bakker A B, Derks D. Development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior. 2012, 80(1): 173-186.

42. Tims M, Bakker A B, Derks D. Daily job crafting and the self-effcacy -performance relationship. Journal of Managerial Psychology. 2014, 29(5): 490-507.

43. Tims M, Bakker A B, Derks D. Examining job crafting from an interpersonal perspective: Is employee job crafting related to the well-being of colleagues? Applied Psychology. 2015, 64(4): 1-27.

44. Tims M, Bakker A B, Derks D, Rhenen W V. Job crafting at the team and individual level implications for work engagement and performance. Group & Organization Management. 2013, 38(4): 4-27454.

45. Vogel R M, Rodell J B, Lynch J. Engaged and productive misfts: How job crafting and leisure activity mitigate the negative effects of value incongruence. Academy of ManagementJournal. 2015, 59(5): 1561-1584.

46. Wong Y, Wong S, Wong Y. A study of subordinate-supervisor guanxi in Chinese joint ventures. The International Journal of Human Resource Management. 2010, 21(12): 2142-2155.

47. Wrzesniewski A, Dutton J E. Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review. 2001, 26(26): 179-201.

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

The Revolution of Job Design: Advances and Expectations of Job Crafting

Tian Qitao1,2and Guan Haoguang1

(1. School of International Business Administration, Shanghai University of Finance and Economics; School of Business Administration, 2.Henan University of Economics and Law)

Job crafting which enrich previous job design theory indicated that employees should not always be viewed as passive performers of their assigned job, they can construct and redesign their jobs according to their own abilities, skills and values, and then revise both employees’ work identities and work meanings. On the basis of previous literatures on job crafting, this article summarized the basic principle, mechanism, antecedents and consequences of job crafting, and also discussed the future study direction of this sphere. At last, this study concluded that organizations in nowadays should not only insight employees job crafting behaviors but also encourage them to do so in order to enhance their enthusiasm, proactivity, reactivity.

Job Crafting; Job Design; Work Meaning; Job Characteristics; Job Identity

田启涛(通讯作者),上海财经大学国际工商管理学院,博士研究生;河南财经政法大学工商管理学院,讲师。电子邮箱:tianqitao2013@163.com。

关浩光,上海财经大学国际工商管理学院,副教授、博士生导师、管理学博士。

本文受国家自然科学基金面上项目“家庭支持型领导的内涵、跨层次影响机制及其影响:一项追踪研究”(71672108)、国家社会科学基金项目“仆从领导驱动下的服务型政府的顶层设计研究”(13BGL072)、上海财经大学研究生创新基金资助项目“我国文化背景下服务型领导对服务组织的影响机制和路径研究”(CXJJ-2014-350)资助。