藏传佛教建筑文化保护与继承

——江孜白居寺建筑保护修复工程侧记

2017-08-09张纪平哈比布

张纪平,陈 雳,阎 明,颜 华,哈比布

(1. 中国文化遗产研究院,北京 100029;2. 北京建筑大学,北京 100044;3. 西藏自治区文物保护研究所,西藏 拉萨 850000)

藏传佛教建筑文化保护与继承

——江孜白居寺建筑保护修复工程侧记

张纪平1,陈 雳2,阎 明1,颜 华1,哈比布3

(1. 中国文化遗产研究院,北京 100029;2. 北京建筑大学,北京 100044;3. 西藏自治区文物保护研究所,西藏 拉萨 850000)

西藏日喀则地区分布着大量藏传佛寺建筑,全国重点文物保护单位江孜的白居寺便是一个典型的代表。白居寺是一座塔寺结合的藏传佛教建筑群,其复杂的宗教文化,完整的藏传佛教建筑形制,丰富多样的材料及空间特征是研究藏传佛教建筑文化的重要依据。文章结合江孜白居寺保护修复工程项目,对白居寺建筑的形制特点、建筑材料、建筑结构进行科学分析,对其保存现状进行评估鉴定,对保护修复的技术要点进行详细阐述,同时总结概括了藏传佛教建筑修复的特点,为佛教建筑文化保护与继承提供借鉴思路。

藏传佛教建筑文化;继承;白居寺;保护修复

白居寺是西藏日喀则地区影响较大、僧众广泛的重要藏传佛寺之一。寺庙内现存藏式建筑、雕塑、壁画精美绝伦,集古代藏族佛教艺术于一体,是西藏地区为数不多且保存相对完整的古代艺术瑰宝,体现出古代藏族人民高超的建造艺术水平,具有极高的历史、艺术、文化与科学价值。寺庙年久失修,有必要实施一定干预措施,使其恢复结构安全与内部使用安全状态,并最大限度地保留其价值的历史信息,保护好该寺的真实性与完整性。

1 白居寺概况[1-2]

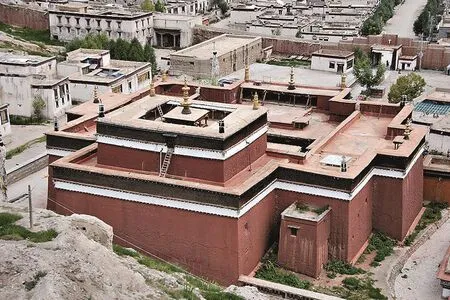

白居寺位于西藏江孜县年楚河东畔宗山城堡西山脚下,背靠山冈,围墙依山绵延(图1),这种选址不仅考虑到了“天梯说”的宗教思想,同时也兼顾了军事防御功能。布局上,白居寺主要由吉祥多门塔、札仓、僧舍、碉楼4大建筑单元组成。寺内建筑平面以矩形为主,兼有梯形和不规则多边形等,以塔为中心,措钦大殿、札仓、僧舍绕塔而建,各殿建筑平面基本对称,寺院各建筑布局灵活,形式变化多样,札仓、僧舍、碉楼依山随势坐落于山坡上。

图1 白居寺全景图

从形制上看,白居寺是一座塔寺结合的藏式寺院,塔中有寺,寺中有塔,其建筑风格包含了13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型样式。白居寺在建筑文化多样的同时,在宗教文化上呈现出较大的包容性,白居寺兼容萨迦、夏鲁、格鲁3个教派,和平共处,相安无事,因而形成了一寺容三派的特点。

2 白居寺建筑价值

白居寺建于14世纪初叶,1996年白居寺被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,是珍贵的文化遗产,也是目前西藏唯一一座寺塔都完整保存的大型建筑群,被誉为中国独一无二的、集宗教和艺术于一身的、完整保存具有纪念碑性质的建筑群,因此具有较高的历史、艺术、科学、社会、文化价值。

2.1 历史价值

白居寺创建于明代,现存各殿大木构件制作规整,用材规范,斗栱疏朗,较完整地保留了明代藏式建筑风貌。三派合一的特点使得寺内供奉和建筑风格也兼收并蓄、博采众长,吸收和继承了藏民族建筑特点和艺术精华,建筑本身体现出各民族之间的交往,是西藏地区明代建筑风格的典型代表。

2.2 艺术价值

白居寺建筑群中的建筑结构形式为土石木结构,创造了与结构形式相适应的木柱、平顶、平梁等典型藏式建筑形式,外观优美。建筑形制古朴,殿内壁画线条流畅,色彩艳丽,其风格融汇了印度、尼泊尔、中原等多种绘画技巧和画风,同时对三派的特色加以融合与创新。建筑构件雕刻装饰内容丰富,造型精彩。整个白居寺融合了木雕、泥雕、彩画等多种材料和工艺技术,为研究明清藏传佛教艺术提供了实物资料,具有较高的艺术价值。

2.3 科学价值

白居寺历时近600年,主要建筑仍保存完整,建筑在结构和工艺等方面体现出当时的科技水平。主体建筑在力学运用方面设计合理,与现存当地同时期建筑的结构相较,具有独到之处,对研究当时科学技术发展水平具有重要参考价值。同时对研究西藏历史、文化、工艺发展史、技术发展史、民族发展史及宗教史均有重要的实证性。

2.4 社会价值与文化价值

白居寺及周边构成了江孜县古老历史环境,是发展文物旅游业不可多得的历史资源。白居寺建寺至今,萨迦、格鲁、夏鲁3个教派和谐共存,这在藏传佛教中绝无仅有,体现了特殊的宗教文化。每年大量的宗教活动在此举行,白居寺格鲁派、萨迦派、夏鲁派除在大经堂和白居塔举办集体大型法会外,还在各自宗派的札仓举办各种宗教仪式。同时它也是宣传党的民族宗教政策以及民族团结教育的基地。

3 白居寺建筑形制特点

3.1 吉祥多门塔

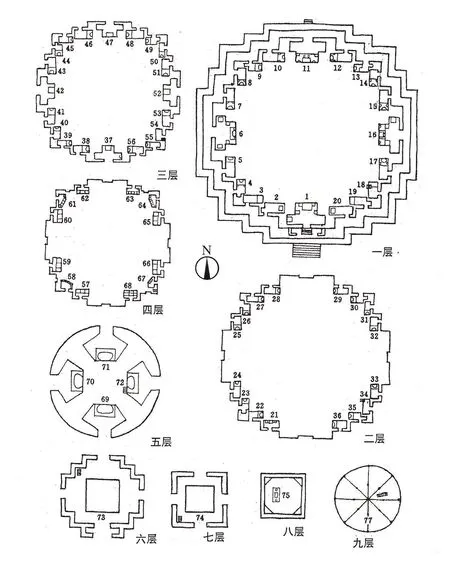

吉祥多门塔(图2)是目前西藏地区现存最大佛塔之一,其形制不仅受到了尼泊尔“覆钵式”佛塔(如斯瓦扬布佛塔、布达哈大佛塔)的影响,还受到了印度教“曼陀罗”精神的教化,体现西藏地区古代建筑文化方面与尼泊尔、印度之间的交流往来。塔座为5层,每层有折角,形制为方形,层叠而上逐层收缩(图3),塔座建有石墙泥面围栏和墙檐,均为藏式作法。塔身为圆形塔瓶,塔体下大上小,四面各辟佛殿四间,外开回廊,佛殿门饰为受印度西北邦部建筑风格影响的火焰门饰。

图2 吉祥多门塔

图3 吉祥多门塔平面(来源:《西藏传统建筑导则》53)

3.2 措钦大殿

措钦大殿(图4)为白居寺主体建筑。大殿坐北朝南,呈十二折角方形,位于白居寺中心地带的平地上。底层为大经堂,内设48根柱(图5),立面上挂满了丝织唐卡。殿内北面左壁有一尊高8 m的释迦牟尼铜像,其两侧还有东、西净土殿,殿内塑像风格各异,兼容藏传佛教格鲁、萨迦、噶举派之艺术风格,体现出三教合一的特点。二层为拉基大殿,全寺最高级别的“拉基会议”就在这里举行。三层为夏耶拉康,殿内的坛城壁画有六菱圆形的莲花藻井也十分罕见。

图4 措钦大殿

图5 措钦大殿内部

3.3 其他建筑

吉祥多门塔、措钦大殿四周现存札仓,札仓是格鲁派寺庙中重要的教育单位,被称为“经学院”,相当于现在大学中的一个学院。其中,席耐札仓是格鲁派最早的札仓,仁定札仓是夏鲁派最大的札仓,古巴札仓是萨迦派札仓中保存较为完整者之一。

寺庙四周有高大的夯土墙围绕,每隔一段距离设碉楼,防御性很强。现存13个角楼的遗迹,原围墙的门位置已不清楚。角楼多为长方形,东北部角楼内侧有一用岩石砌成的长30 m、宽约10 m的巨大石屏,为晒佛台,据《汉藏史集》的说法,晒佛的传统为白居寺首创。而寺院大门开在南墙上,东侧则是原来的寺门。

4 建筑材料分析[3]

4.1 木材

木结构是白居寺的主要承重构架,柱、梁、雀替、斗拱、椽子、栈棍、藻井、门、窗等构件均由木材加工制作。白居寺建筑用木材多来自江孜县周围群山林区,因山高路险无路,当时运输困难,长且大的木料不易运输,除措钦大殿建筑材料长约3~5.5 m,其余札仓、塔殿、僧舍建筑料长控制在2~3.5 m,个别通长柱料长不超过5.5 m,用料长度制约着柱网及层高的尺度。

木材的解剖构造及加工特性是分析研究白居寺塔结构稳定性的重要基础资料,因此,在条件许可的范围内,经中国林业科学研究院木材研究所对白居寺各殿木材检测,从白居寺建筑的不同部位,取得了45件木材样品进行树种鉴定,确定白居寺塔所用木材的性能。其分别属于冷杉、杨木、云杉、落叶松、铁杉、硬木松、柏木和沙棘8个属种。建筑物的荷载主要经木梁、柱传递,较硬的木料(如冷杉、铁杉、硬木松)多用于结构骨架,而较软的木料(如杨木)则用于栈棍、短椽、室内装饰雕刻。

4.2 土材料

白居寺周围群山处处是沉积土层或砂岩,因此在建造过程中,大量使用了当地的矿土材料,即砌筑的碉楼、夯打的黄土院墙。内墙抹面的巴嘎土,地面、屋顶夯打用的阿嘎土,既解决了实际功能需求,又形成了特有的地域性风格。

夯土墙所用的土质必须具有较好的黏接性能,所用黏土应须含有一定比例的骨料小石,以增强墙体的强度,黏土中所添加的水分要适度,一般比例为土:水=7:3。夯土墙的优点是材料易购,夯筑时只需要大量壮工即可胜任,造价较石砌墙要低。夯土房屋具有保温隔热性能优良,整体性能好,有一定抗震性能等优点,但缺点是稳定性差,表面易风化脱落,墙根易被雨水渗抛,易酥化[4]。

4.3 石材料

石材也自然成为白居寺古建筑群建筑墙体的骨架,砌筑墙体的石材分为块状石和片状石两种,极个别建筑使用天然大卵石砌筑。块石只经简单加工处理,不似现代石材成规则长方体型;石片是砌墙时用来垫平、塞严石块之间及上下两层石块之间空隙用的,厚度随石块缝隙而调校,因采取以上措施,白居寺各殿石砌墙体整体性较强,质量现仍较好。石砌的墙体在剖面上看也分内外层,结合紧密,石材适应的这种砌筑方式,用石砌的墙体较坚固,表面坚硬,不易风化,且室内冬暖夏凉,但造价较高,需要大量熟练技工砌筑,材料运输也较费财、费力。

5 建筑结构分析[5]

5.1 墙体

白居寺建筑外围墙均为承重墙,特点是无论建筑外石墙、塔外石墙和碉楼夯土墙,还是院墙均有收分,而地垄墙不收分。墙体收分能有效地减轻上部荷载,增强建筑物的稳定性,同时也能节约一定的石材,立面上也给人一种稳定向上的感受。夯土比石墙收分比例更大,更突出,山上的建筑比平地的收分要大些,重要建筑收分也更大些,寺内殿座外墙因高度、厚度各殿不等,所以收分也不统一,具体如表1所示。下部墙体厚重,开窗面积少、窗口外小内大,有利于防御、采光与保温隔热。

表1 墙体收分表

5.2 梁柱

白居寺所用木材大部分采于当地山区,山路狭窄,运输不便,且因当地高寒气候,山区内木材长势均不够高大,木料长度控制在5~6 m,直径在600~700 mm之间,短木料长度在2~4 m,直径在300~500 mm之间。以措钦大殿为例,前门厅的木柱横梁用料高大粗壮,较小且不重要的房间不设柱,由四周墙体承重。大殿多排横纵架柱网状形式,可节省木材,且有效减少每个柱网承载面,不需过长过大,材料便于就地取材,既解决了因当地木材短缺和运输困难的问题,又利用长度较小的梁、柱,创造了较大的室内空间。

5.3 斗拱

图6 塔斗拱

白居寺建筑中使用斗拱的部位有4形式:①塔瓶屋顶檐下的斗拱(图6);②措钦大殿殿内藻井底层方井周圈斗栱;③古巴札仓入口挑檐斗拱;④巴林殿大门辩经院院门挑梁式斗拱。斗拱是藏式建筑从内地引进的特有构件,虽经改良,仍是由方形的斗、升、拱、翘组成,白居寺建筑中所用斗拱均未出现昂件,层层垫托,向外伸张,是白居寺佛殿建筑最富有装饰性的特征之一[6]。

6 建筑保存现状

受自然和人为因素的影响,白居寺建筑群虽大体格局保存完整,但部分札仓损毁严重,甚至只剩下了遗址,各殿建筑局部构架也有程度不同的劣化(图7),屋顶阿嘎土破损极其严重(图8),油饰彩画均有很大程度的残损(图9)。

为了确定各建筑结构与建筑材料的残损位置、性质、程度以及产生这些残损与病害的原因,必须对白居寺建筑群各部位进行现状评估。从总体现状评估来看,其现存状况不容乐观(表2)。其次,白居寺的管理条件、公共设施建设和利用展示功能等均未达到现有全国重点文物保护单位的管理要求。因此对寺及各建筑进行全方位的保护,采取必要的、科学的保护措施势在必行[7]。

图7 措钦大殿梁架现状

图8 甘丹殿屋顶现

图9 措钦大殿三楼室内回廊壁画

表2 白居寺现存建筑现状评估表

7 建筑工程修复

本次维修的重点是保护白居寺建筑群的真实性和完整性。根据白居寺建筑群原有的建筑风格、做法和特点,剔除人为改变的不合理部分。设计时严格按照现存部位构件及结构特点,分不同情况予以修整、修复。对“文革”后修改的与原建筑风格不符部分,拆除恢复原貌。本次维修工程属于重点维修工程。

吉祥多门塔、措钦大殿、巴林殿、甘丹殿、古巴札仓、仁定札仓、荣康茶房、格厂、原寺门及碉楼、辩经院、新寺门、努金教殿、凯局殿、晒佛台修缮做法,由基础及散水、地面、墙体、柱、斗拱、梁架、装修、屋面女儿墙、油饰彩画、宝顶经幢10个部分组成。

(1)基础及散水。①地基:对各建筑的沉降、倾斜及变形进行长期系统的监测;由甲方安排固定人员,固定使用的仪器,在固定的水准点和监测点,按每3月为一周期对各殿进行监测,并整理出结果;铲除殿周围后抬高院落地面,恢复到原地坪。②散水:建筑周边补配散水,并做3%泛水。

(2)地面。①月台:剔除后抹水泥面层,恢复块石板铺地;阿嘎土地面残碎部分剔除干净,重做夯土地面和阿嘎土面层;月台踏步石松动、走闪处拆砌,断裂,局部残损严重处更换完好石块,约10%;石缝清理干净,深20~30 mm,全部重新勾抹石缝灰;陡板石局部外闪处择砌整齐,石缝清理干净,深20~30 mm,全部重新勾抹石缝灰;西侧水泥砌筑陡板石拆砌,恢复原不规则块石砌筑原貌;揭除覆盖的皮革,恢复阿嘎土地面;局部修补阿嘎土地面;剔除干净后抹水泥面层,重做阿嘎土地面。②台阶:松动歪闪处进行拆砌整齐,石缝清理干净,全部重新勾抹石缝。

(3)墙体。①边玛墙:除修整外,糟朽、残破、歪闪严重处进行原拆原砌,按原材料补配整齐。②石砌墙:墙体开裂缝宽度小于10 mm的,用黄泥砂浆勾抹整齐,大于10 mm的,加木筋低压灌浆修补裂缝约1%;灰缝脱落处清理干净,重新勾抹灰浆;墙面抹灰脱落处重新抹巴嘎土;外墙面全部重新刷红浆;内墙面被污染处清理干净,其余墙面维持现状。③夯土墙:按原制修补加固残损墙体,墙面被污染处清理干净。

(4)木柱。劈裂裂缝宽度≤5 mm,深不超过1/4B(B为宽度)时,先用结构胶充填,使结构胶溢出刮平方可;当5 mm≤劈裂裂缝宽度≤20 mm,长不超过1/2L(L为长度),深不超过1/4B(B为宽度)时,先用结构胶充填满2/3,再塞入干燥旧木条使结构胶溢出刮平方可;劈裂裂缝宽度>20 mm,长、深均超过前条,且柱子表面糟朽深度<30 mm时,裂缝处清理干净,现场进行防腐处理,先用结构胶充填满2/3,再塞入干燥旧木条使结构胶溢出刮平,并加铁箍,宽70~90 mm,厚3~4 mm,@500。

现场进行防腐处理:

柱脚腐朽严重的剔除干净,根据柱脚腐朽的程度形状用同木质木材修补整齐;

当柱脚腐朽严重,但自柱底向上未超过柱高的1/4时,采用墩接柱脚的方法处理,先将腐朽部分剔除,用巴掌榫墩接,并加铁箍宽70~90 mm,厚3~4 mm,@500;墩接前必须经设计现场确认有必要方可实施;更换,对残损不可再利用的构件,必须等揭露露明后,通知设计现场勘察,确认无误后方可更换,不可未经设计现场确认而随意更换;更换的木构件在隐蔽处注明更换年、月、日,维修中换下的原物、原件不得擅自处理,应统一由文物主管部门处置;维持现状;歪闪、位移、倾斜的拨正归安至原位;再将表面被污染处清理干净。

(5)斗拱。①斗拱:剔除糟朽部位,按原形制、原材质木件修补整齐,木件不露明处表面涂防虫剂;补配缺失、变形及严重糟朽木斗拱构件;歪闪、位移的部分,全部修整归安整齐,并清理污染处。②垫拱板:糟朽、劈裂、缺失的按现有实物修补整齐,同时清理污染处。

(6)梁架。①梁:劈裂裂缝宽度≤5 mm,深不超过1/4B(B为宽度)时,先用结构胶充填,使结构胶溢出刮平方可;结构胶为环氧树脂,根据使用调整配比,区别室内外环境及木材的要求,不露明部分表面均涂防腐剂四道;下沉部位顶起,柱榫口内下垫硬木块。5 mm≤劈裂裂缝宽度≤20 mm,长不超过1/2L(L为长度),深不超过1/4B(B为宽度)时,先用结构胶充填满2/3,再塞入干燥旧木条使结构胶溢出刮平方可,表面均涂防腐剂四道。劈裂裂缝宽度>20 mm,长、深均超过前条时,先将腐朽部分剔除干净,经防腐处理后,用干燥木材按所需形状及尺寸,用结构胶充填满2/3,再塞入干燥旧木条使结构胶溢出刮平,再并加铁箍,宽70~90 mm,厚3~4 mm,@500。糟朽深度<30 mm时,现场进行防腐处理,表面均涂防腐剂四道;糟朽深度>30 mm时,视具体情况剔补拼接,表面均涂防腐剂四道;已失去承载能力者,更换,对已失去承载能力的木构件,变形严重不可再利用的构件,必须等揭露露明后,通知设计现场勘察,确认无误后方可更换,不可未经设计现场确认即更换;更换的木构件在隐蔽处注明更换年、月、日,维修中换下的原物、原件不得擅自处理,应统一由文物主管部门处置;歪闪、位移、脱榫的归安原位;表面污染严重的污染处清理干净。②椽:糟朽,当糟朽深度<5 mm时,砍刮干净现场进行防腐处理后继续使用,现场进行防腐处理,表面均涂防腐剂四道;糟朽严重、缺失、严重变形、被火烧后失去承载能力的按原形制更换,表面均涂防腐剂四道;劈裂的先用结构胶充填,使结构胶溢出刮平方可;结构胶为环氧树脂,根据使用调整配比,区别室内外环境及木材的要求,不露明部分表面均涂防腐剂四道;椽子严重糟朽、弯垂,已失去承载能力的按原形制更换、补配,表面均涂防腐剂四道;椽子表面污染严重的表面被污染处清理干净。③望板:按原形制更换、补配,表面均涂防腐剂四道。④栈棍:按原形制更换、补配,表面均涂防腐剂四道;表面被污染处清理干净,表面均涂防腐剂四道。⑤天花、支条、天花板:天花、支条、天花板开裂处木条修补整齐;位移、脱榫的归安原位;表面被污染处清理干净。

(7)装修。①门窗:门窗局部残破、糟朽的修补整齐,门窗重新油饰,旧彩画保存的维持现状不动;拆除后期封堵,按现存完整的实物恢复原貌。②楼梯:现存木楼梯木踏板松动的加固,补配缺失踏板;拆除后做的钢楼梯,恢复木楼梯原貌。

(8)屋面、女儿墙。①阿嘎土屋面:挑顶修缮,重做阿嘎土屋面,屋面做1%泛水,屋面增设排水口,排水口附近泛水3%,屋面表面阿嘎土与黄泥层之间增加柔性防水层,要求防水层延伸至排水口外墙边沿。②女儿墙:女儿墙拆砌整齐,顶部重新打制阿嘎土屋面,恢复完整原貌。③檐口木构件:檐口木构件局部外闪的归安原位。④央巴石:央巴石补配整齐。⑤排水管:排水管全部恢复原紫铜皮做法,直径150 mm。

(9)油饰、彩画。①油饰:旧木构件油饰维持现状,表面除尘处理,现状保护,不得剔除重做,新补配木构件表面按现存实物油饰恢复。②彩画:旧木构件彩画维持现状,表面除尘处理后,现状保护,不得剔除重做,新补配木构件表面恢复彩画原貌。

(10)碉楼。白居寺碉楼包括西碉楼、西北碉凯局殿东侧碉楼、凯局殿西侧碉楼、北碉楼、晒佛台西侧碉楼、晒佛台东侧碉楼、东北碉楼、东碉楼、东南碉楼等。具体修缮做法如下:①基础。基础暂维持原状;对各碉楼的沉降、倾斜及变形进行长期、系统的监测;由甲方安排固定人员,使用固定的仪器,在固定的水准点和监测点,按每3个月为1周期对碉楼进行监测,并整理出结果。②地面。平整地面,清除坍塌的碎石,按传统做法重新夯打地面;清除杂草。③墙体。夯土墙,按原制修补加固开裂残损墙体;加固残存墙体,保护遗址现状。石砌墙,墙体开裂缝宽度小于10 mm的,用黄泥砂浆勾抹整齐,大于10 mm的裂缝,加木筋低压灌浆修补裂缝;石砌筑墙体灰缝脱落处清理干净,重新勾抹巴嘎土;墙面抹灰脱落处重新抹巴嘎土,外墙面全部重新刷浆;内墙面污染处清理干净,其余墙面维持现状。

8 结束语

白居寺距今已近600多年的历史,承载了神秘而又复杂的藏传佛教文化,对其进行保护修复是传承弘扬藏民族优秀文化的重要举措。白居寺的修复工程在尊重既有的建筑形制、建筑文化的基础上,在技术层面坚持真实性的古建筑修复原则,尊重原材料和原工艺,以历史工艺做法为重要的修复依据,保留传统的建筑材料和构件,并适时辅以现代技术,完美呈现藏传佛教建筑风貌。除建筑之外,工程的重点还包括历史环境的强化与再塑造,体现藏传佛教三派各自宗教活动的场所性,通过合理的使用体现保护工程的最大价值。白居寺工程的竣工将为日喀则地区藏传佛教建筑的保护修复提供切实可行的借鉴经验。

(致谢:白居寺修缮工程由中国文化遗产研究院设计,西藏轩辕文物古建筑保护工程有限公司施工。感谢以上单位对本文提供的帮助。)

[1]张纪平,丁燕,郭宏.西藏江孜县白居寺调查报告[J].四川文物,2012(4):87-96.

[2]巴桑次仁.江孜县志[M].北京:中国藏学出版社,2004:2.

[3]张纪平,丁燕.西藏白居寺古建筑群的建筑材料与构造[J].古建筑园林技术,2013(2):38-45.

[4]西藏拉萨古艺建筑美术研究所.西藏藏式建筑总览[M].成都:四川美术出版社,2007:213-220.

[5]张纪平,车伟.西藏江孜白居寺塔结构稳定性分析[J].古建园林技术,2012(3):35-38.

[6]陈耀东.中国藏族建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2007:425.

[7]中国文物研究所.西藏拉萨布达拉宫保护修缮工程报告[M].北京:中国文物出版社,1999:100-102.

Protection and Inheritance of Tibetan Buddhist Architecture Culture——the Project Sidelights on Building Protection and Restoration Works of JiangZi BaiJu Temple

ZHANG Jiping1, CHEN Li2, YAN Ming1, YAN Huan1, HA Bibu3

(1. Chinese Academy of Cultural Heritage, Beijing 100029, China; 2. Beijing University Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China; 3. Cultural Relic Conservation Institute, Tibet Autonomous Region, Lhasa Tibet 850000, China)

The Shigatse region in Tibet distributes large numbers of Tibetan Buddhist temple buildings, while BaiJu Temple is one of the national cultural heritage. BaiJu Temple is a Tibetan Buddhism building complex, which combines temple and tower. The complex of religious culture,integrated Tibetan Buddhism architectural form, rich variety of materials and space characteristics is an important basis for the study of Tibetan Buddhist architectural culture.In this paper,combined with the protection and restoration project of BaiJu Temple in JiangZi, this article analyzes the shape characteristics, materials and the building structure of the temple, and makes a detailed analysis of the preservation of the present situation. What's more, this article evaluates its preservation, protection and restoration of the technical key points in detail, and sums up the characteristics of Tibetan Buddhism buildings, which serves as a reference for the Buddhist architectural culture protection and inheritance.

Tibetan Buddhist architectural culture; inheritance; BaiJu Temple; protection and restoration

K878.6

A

张纪平(1968-),男,高级工程师,主要研究方向为文化遗产保护。E- mail:1042502966@qq.com.

中国文化遗产研究院院设课题(H16139);北京市教委课题(SQKM2016 10016004)