新媒体修辞与青年亚文化研究

2017-08-08杨旸刘晔骁

杨旸+刘晔骁

【摘 要】新媒体修辞反映了其有别于官方、媒体所倡导的主流文化特质,具有亚文化中最原初的抵抗特征,在其发展的过程中,需要我们客观的关注这一文化现象,剖析其出现的原因。

【关键词】新媒体修辞;文化表达;青年亚文化

全球化使中国的社会和文化飞速发展。青年群体在获得更多的选择的同时也必然面对着挑战和压力。在新媒体营造的多元话语空间中,充斥着大量具有群体价值输出的新媒体词汇、语句,这些带有青年亚文化属性的新媒体修辞,逐渐在语法、词汇、句式等多个层面突破传统的语言规范,是一种有别于普通修辞的、专属于青年亚文化的语句再创造行为。

一、新媒体修辞演变方式

词汇作为语言要素中发展最活跃、最迅速的部分,其修辞积累过程逐渐从个别到普通、从偶发到常见、从临时到固定。

(一)创造新词

陆俭明先生曾指出,本质上修辞是言语交际中带有创新性的一种言语活动。[1]新媒体环境,产生了许多从无到有的词汇,青年群体根据语言习惯,运用现有的语言材料进行组合,创造出新的词语形式,以表达舆论需求。

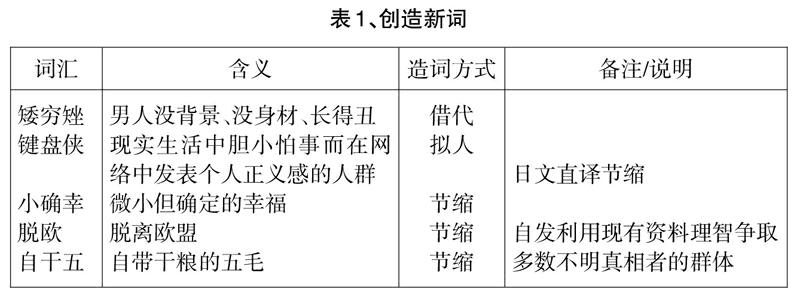

利用现有词汇进行组合,以表达全新意义,如“单身狗”、“绿茶婊”;谐音转义,如鸭梨、童鞋;[2]直接创造新词汇,如“白富美”、“高富帅”;字形突破,如“Duang”、GG。[3]节缩修辞,如“我和我的小伙伴都惊呆了”缩减成“我伙呆”,提高了话语的传播效率。这些网络词汇最显著的特征便是具体化代替抽象化。如表1所示的一些新词。

(二)词义演变

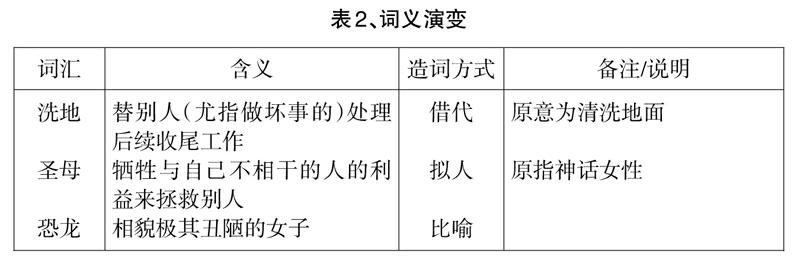

词义范围的扩大或缩小,是新媒体环境下词义演变的主要方式。如“女神”原意是指女性神灵,现在则被网友指那些条件较好的女性。如表2所示的部分词义演变。

(三)突破语法规则

汉语的语法规则在新媒体环境下出现了改变。首先是词性的突破,界限开始变得模糊,例如名词做形容词,“汗”,既可以做名词,流汗,又可以做形容词,表示窘态、尴尬。其次,将英语时态引入表达,如将ing引入,表示处在这样一种状态之中。

二、新媒体修辞成因分析

(一)媒介平台对青年群体的赋权

青年亚文化在新媒体平台的技术支持下登台亮相,媒介平台对文化层面的影响远超媒介技术层面。首先,群体文化创造力的解放,是由于创作泛化趋势普遍存在。青年群体借助新媒体平台在网络上的集结,模糊了现实社会中的固有社会分层,激发了社会不同阶层的青年参与其中,文化共享成为常态。修辞行为在新媒体平台之中表现出特有的灵活性,这种灵活性主要从创作主体的大众化和内容传播的非地域化两方面展现。同时,媒介渠道的搭建,话语权被真正地赋予青年群体本身,青年群体借助于新媒介,打破了交流壁垒。以往的青年群体呼声,都是经过主流媒体加工后的内容,青年往往是被符号化、模式化的群体。

其次,青年群体熟稔地使用新媒体平台,为自身话语构建赢得了更大的空间。空间所自带的匿名性、虚拟性,为青年群体建构了一个脱离于现实空间的交流平台。再次,更迭的平台文化,刺激着群体修辞的关注点的不断变换,一方面使得青年亚文化具有易逝性、短暂性。另一方面,也激发青年群体的文化创造力。新媒体修辞所创造的大量网络词汇都带有当下青年价值观,那些没有被时代淘汰而留存下的内容,成了模糊主流文化与青年亚文化边界的“中坚力量”,一些具有新媒体修辞代表性的词汇,也在不断被主流媒体报道所采用。

最后,新媒体修辞所创造的网络词汇对于语境存在高度的依赖性,一旦脱离交流语境,就极易产生歧义。

(二)文化包容带来的丰富亚文化

改革开放以来,我国的政治、经济、文化取得了巨大进步,社会诸多方面的飞速变革为提升国人文化创新能力和新事物接受能力奠定了基础。在这一飞速发展背景下成长起来的“80后”,在享受着物质满足的同时,也面临着前所未有的文化挑战。随着20世纪90年代互联网快速渗入人们的日常生活,他们将互联网营造成极具文化创新精神、文化包容性的“乌托邦”。

新的文化产物在外来文化与本土文化的革新与冲击中被创造出来。文化包容性随着网络进程逐渐深入。以耽美文化为例,源起于日本,但进入我国主要是通过网络途径,因此就形成了我国特有的网络耽美文化 , 耽美小说、漫画、广播剧、视頻在小群体间流行。

(三)社会权力流转与新阶层的出现

新媒体文化所带来的,不仅仅是文化的革新,更是社会文化权力的流转,我国已进入一种新的文化体系——后喻文化。美国人类学家玛格丽特·米德在《文化与承诺》中认为时代可被划分为三个,即“前喻文化、并喻文化、后喻文化” 。[4]所谓后喻文化,即长者反而需要向他们的晚辈学习。网络成了年轻人的天下,这是对父权文化的一种挑战,也必然带来文化权力的流转。参与建构身份的是众多参与网络信息生产的草根网民,他们通过新媒体,以文化建构的方式,消解社会阶层分化带来的误解与压迫。

众所周知,青年群体在构建新媒体文化时,会以一种娱乐化模式,消解权威,构建亚文化,而在一定程度上,亚文化与流行文化紧密联系。青年亚文化与新媒体相遇时,娱乐性得到鲜明的凸显,如山寨文化、游戏文化、同人文化等文化类型以及如拼贴、戏仿、揶揄等生产方式。这些内容的产生都以娱乐为标志。这一标志是青年群体通过文化抵抗形式所建立起来的与主流文化的交流方式。值得注意的是,青年亚文化的娱乐性多是以“消费”符号资源,用夸张的修辞手法,凸显弱势群体地位,从而慢慢形成网络舆论压力,倒逼相关部门重视并解决问题。

随着新媒体平台的繁荣,许多先前处于“失声”状态的社会个体,在网络空间的保护下,逐渐“发声”并聚集到一起,形成了在现实社会中难得一见的群体。新媒体平台所孕育出的新阶层,有别于现实社会中依据权力与金钱进行划分的传统阶层,而是以某一共同的兴趣特性甚至是对某一事件的相似反应方式进行集聚,具有随意性。这种阶层的随意性体现着对文化符号消费所产生的身份混杂现象。

(四)修辞中的自我身份塑造

传统的社群,通过社会既有客观属性和特性进行分层,如性别、年龄、文化水平等都是进行客观划分的凭证。新媒体的出现,打破了社会这一分层原则和方法,处在新媒体环境下的青年人,围绕着共同的关注点和核心议题,任意联结,自成群体。每一个新媒体修辞从产生到广泛传播,离不开这种修辞从个人意识到集体意识的接收、生成与发展。在新媒体平台上的交流,亦是一个释放自我的过程,网络后面的那一个人,总是在不断变换自己的身份,改变着“自我”范畴,以求得社群身份帶给自己的认同与归属。青年亚文化群体在使用那些网络词汇时,便是一种基于自我认同的网络定位选择。特纳指出,一般而言,个体会主动将群体特征赋予自我而达到的群体行为一致性。因而群体行为是“自我范畴化”的产物,并认为“自我范畴化是社会认同、群体归属、心理群体形成等背后的认知过程”。[5]在新媒体平台之中,人作为群居动物,人的性别、年龄、职业以及价值观、爱好倾向等属性都处于匿名状态,因此,人们需要进行“自我范畴化”,使自己带上某种“标签”,并与其它群体进行差异化区分。

(五)社会转型和结构断裂催生出新的修辞策略

社会结构变迁,是转型社会的核心特征。[6]新媒体平台的出现,带来了多向度的结构变迁,随着转型的深入,由资源不均及价值变迁引发的各种矛盾持续升温,导致了社会阶层的分化和社会结构的“断裂”。[7]大众在自身利益受到冲击时,通过摆脱正统的修辞方式和采用新的网络修辞方式的行为,来壮大自己的群体规模,并引起社会和政府的注意,以此来博取更多话语权,甚至引导舆论走向。公众作为修辞行为的主要实施者,巧妙地把自身需求意图隐藏起来,以群体效应引起媒体注意进行话语实践活动,借媒体的宣传来塑造自己的弱势形象。亚里士多德认为修辞的“自我韬晦”不是有意识地退出话语权的博弈战争,而是为了发起更为强烈攻势而隐藏起来的一种更新升级的战斗方式。[8]

三、新媒体修辞对青年亚文化的影响

对于青年亚文化而言,正是由于新媒体修辞的群体创造性,才使得自身的文化表达更加丰富。在网络中每一个人,都能成为新媒体修辞的使用和创造者,语言使用和创造的门槛被大大降低了,因此,虽然这一群人本身没有很明显的群体界限,但却能自发组织起一个较为松散的组织创造新内容。新媒体词汇的走红是青年群体的一种内心情感的释放。同时,一些修辞有时会选择从“传统文化”中寻求帮助。[9]这样既能表现青年亚文化抵抗的风格,又恰当地利用了传统的力量,增强内容感染力。如“十面霾伏”,将“十面埋伏”与当下热点问题通过谐音方式进行结合,生动地表现了人们身处雾霾之中的窘迫处境。而对于原生词的了解,也让人们一眼就能看出这个新词所描述的“痛点”所在。

四、新媒体修辞的效应

(一)新媒体修辞促进社会交往

马克思、恩格斯在其早期著作中指出,“社会发展的进程,增强了社会的活力,不同社会形态之间的交往,缩短了社会发展的进程。”[10]即交往促进了社会矛盾的表现,从而加速了改革的需要。在新媒体环境下可以这样理解,新媒体修辞所孕育的新词汇,一方面为文化注入了新动力,另一方面,也集中展示了社会诸多问题。如男女婚嫁问题、性取向问题、官员腐败贪污问题等等,这些问题促进了主流文化与亚文化之间的文化交往。新媒体的出现,使青年亚文化与主流文化之间处在一种互利共生的状态。青年亚文化所反映的是与主流文化间的抵抗和依存特性关系,青年群体以娱乐的名义进行反叛,通过娱乐的方式进行宣泄与表达,但这一行为并非建立在理性思辨之上。

另外,青年亚文化所表达的抵抗,往往是“想象性的解决”,对问题的实质并没有触及,仍需要依附主流文化群体的发声,获得权力阶层对问题的关注,以实现问题的解决。

(二)异化所带来的话语暴力

所谓异化,即隔阂与距离,指一种疏远的、隔离的感觉,在新媒体平台中的青年群体,并不是真正的关注社会与政治,而是这种异化感使得青年群体必须进行不断的监视与侦查,以获取满足感;同时由于缺少对事实真相的了解,对信息的认知变得肤浅化,无法从中进行准确定位,于是造成一种所谓的“真实”。而群体中的“意见领袖”抢先对问题进行定论,又阻止了近一步深度分析的可能性,这就导致许多人所获得的信息是片面化的。而人们的这种片面化会导致对问题认知的刻板成见。

最典型的表现即是话语暴力所带来的污名化、符号化。在突发事件发生后,人们往往从自身利益、道德层面出发,并伴随着情绪化、娱乐化表达,这不仅是为了群体意识宣泄,更是一种加速扩散及夸大影响的自然选择,其传播效果不容小觑,因为它往往令某事件一夜轰动。以我们熟悉的“富二代”为例,虽然“富二代”中不乏优秀的人存在,但由于人们对父辈社会阶层、地位分化的不满,“富二代”往往在人们心中就是纨绔子弟的形象。2009年杭州飙车案的发生,激发了人们对“富二代”的对立情绪,一时间“富二代”陷入了道德舆论的漩涡之中。自此,“富二代”在新媒体平台中的现身,往往与一些典型的、个别的、特殊的事实相联系,被网友不断的聚焦、放大、删减、扭曲,成了污名化、符号化的存在。

(三)符号化的虚无表达

娱乐化导向下,亚文化的符号实践在新媒体环境之中丧失了传统亚文化的明确指向。在新媒介情境下,青年亚文化娱乐化的符号实践丧失了传统青年亚文化的明确指向,一些“无意义”的虚无表达出现在日常交流之中。为了满足青年人对现实的逃避,词汇的“能指”毫无深度可言。拼贴、戏仿成了重新建构新词汇的手段,原符号的能指与所指关系被撕裂。青年群体在“译码”过程中则更侧重于搞笑的成分,因此,最终译码所获得的只是一个没有价值取向的搞笑符号,一旦没有了热度,便会就此销声匿迹,无法创造真正有价值的文化。部分互联网新词如“草泥马”、“屌丝”、“逼格”等的大量涌现,所体现的价值观更是偏离了积极健康的取向。

结语

在青年亚文化丰富生动形象的映衬下,新媒体平台之中的主流文化的形象显得庄重、呆板,其主导地位受到冲击。人民网官博曾在2012年发布一条博文,指出《人民日报》的发行量远不及当时的“微博女王”姚晨的粉丝数。因此,对于主流媒体而言,要扛起引导舆论的大旗,就需要改变既有的说教模式,以鲜活的语言风格提升舆论引导力。对新媒体修辞不能够一味地赞成或打压,运用科学合理的方法引导其发展,能够让新媒体修辞保持既有活力的同时,使其中的糟粕逐渐被群体所自行舍弃。

注释:

[1]陆俭明.修辞的基础——语义和谐律[J].当代修辞学,2010(01).

[2]李凌燕,周伟红.新媒体引发的语言革命及其对主流媒体话语模式的影响[J].新闻知识,2014(01):14-16.

[3]杨致远.从公共修辞到社会焦虑——论新媒体语境中网络舆情的生成与表达[J].新闻知识,2015(04):11-13.

[4]玛格丽特·米德.文化与传承——一项有关代沟问题的研究[M].石家庄:河北人民出版社,1987(28).

[5]Turner,J.C.Hogg,M.A.,O,P.J.,Reicher,S.D.,&Wetherl,M.Rediscovering the Social Group :A Self-Categorization Theory ,Oxford & New York:Blackwell,1987

[6]孙立平.中国社会结构的变迁及其分析模式的转换[J].南京社会科学,2009(05):92-92.

[7]许敏.网络群体性事件研究:路径、视角与方法[J].甘肃社会科学,2013(04).

[8]钟之静.网络群体性事件中公众修辞行为的传播语境与框架建构[J].新闻界,2016(05):8-12.

[9]王燕.网络流行语的生成与引导研究[D].湖北工业大学,2013.

[10]陈力丹.马克思主义新闻思想概论[M].上海:复旦大学出版社,2003.

(作者:杨旸,吉林大学文学院研究生;刘晔骁,吉林大学文学院副教授)

责编:周蕾