山东省典型县市土地利用与经济发展协调度评价

2017-08-07张淑娟陈峰

张淑娟,陈峰

(1.山东省土地调查规划院,山东 济南 250014;2.山东省地质科学研究院,山东 济南 250013)

山东省典型县市土地利用与经济发展协调度评价

张淑娟1,陈峰2

(1.山东省土地调查规划院,山东 济南 250014;2.山东省地质科学研究院,山东 济南 250013)

采用多指标综合评价方法,从土地利用变化和经济社会发展2个方面选取指标建立评价指标体系,通过构建协调发展评价模型,对山东省5个典型区域土地利用变化与经济社会发展的协调发展状况进行了评价。分析结果表明:5个典型地区的土地利用变化与经济社会发展基本相适应,协调度和协调发展度呈现先升高再降低、持续升高、持续升高后平稳发展等变化类型;5个典型地区土地利用变化与经济社会发展的同步性表现为某时点之前为经济社会发展滞后型发展状态,之后为土地利用变化滞后型发展状态,2种状态过度时处于同步型发展状态;5个典型地区的协调发展度整体位次排序比较清晰,胶州市>莱城区>东营区>禹城市>成武县,且胶州市和东营区属于土地利用变化滞后型,禹城市和成武县属于经济社会发展滞后型,莱城区属于相对同步型。

土地利用;经济发展;协调度;协调发展度;山东省

0 引言

土地是经济社会发展的物质基础和载体,为经济社会发展提供基本的支撑保障;经济社会发展又直接影响着土地的利用方式,两者相互作用、相互影响,具有十分密切的关系。目前,国内外专家学者对土地利用与经济社会发展之间的关系已做了比较广泛的研究。国外一些学者,如:Ruth S DeFries等认为土地利用变化与经济发展和生态景观之间具有复杂的联系,不同国家的土地利用转换都处在不同的阶段,这跟当地经济发展、人口增长、技术水平和其他因素有关[1];Eric F.Lambin等认为土地利用变化的主要潜在因素既不是人口也不是贫穷,而是人类对经济机遇的响应,因为市场或国家政策会为一种新的土地利用方式提供机遇,或者成为它的限制[2]。我国国内对土地利用变化与社会经济之间的关系研究涉及土地利用的规模、结构以及变化情况等与人口、工业化、城市化、收入等因素之间的关系,采用了定性描述和经济模型分析等多种分析方法[3-10]。主要集中在以下几个方面:①城市土地利用布局与产业经济格局关系[11-12]。②土地利用变化与产业经济发展关系研究[13]。③经济社会发展与主要土地利用类型关系研究[14-16]。如:张琦等通过对韩国、日本的土地利用进行研究,得到了土地利用与经济发展之间存在着农村耕地减少,工业、商业等非农建设用地必然扩大的结论[17];熊鹰等通过对湖南省耕地变化与经济发展关系的研究,认为经济总量和人口的快速增长是土地利用变化的最主要驱动因素[18]。

已有研究角度多样,各有侧重,但关于土地利用与经济发展协调度的研究较少,同时,既考虑纵向时序分析,又考虑横向区域分析的研究也较少。鉴此,该文采用多指标综合评价方法,通过构建土地利用变化和经济社会协调发展模型,对山东省2005—2013年5个典型区域土地利用变化与经济社会发展的协调发展状况进行了横向时间评价和纵向空间评价。对于典型区的选择,考虑到受地域环境、自然条件和历史文化等因素影响,尤其是在社会经济因素作用下的土地利用变化差异较大,该文从经济社会发展水平和空间地域分布差异的角度,从全省东部、中部、北部、南部和西部地区,按照百强县、贫困县和一般县的差别,选取青岛胶州市、莱芜莱城区、东营东营区、德州禹城市和菏泽成武县5个典型区域,进行长时期序列的土地利用变化与经济社会发展关系研究。

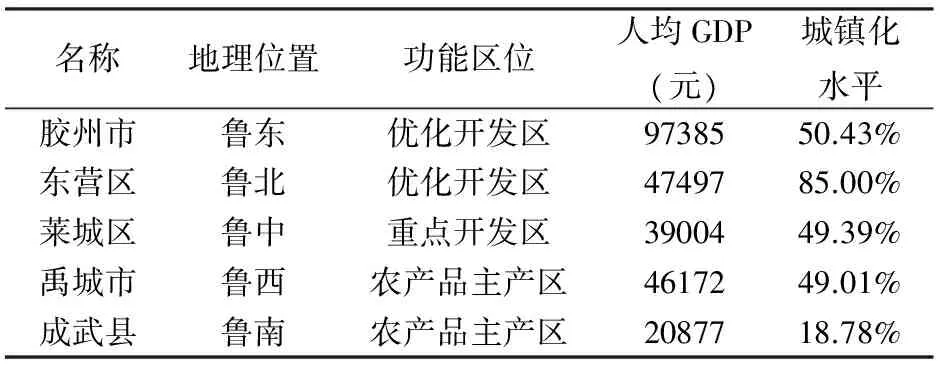

所选典型区域分别位于山东省东部(胶州市)、北部(东营区)、中部(莱城区)、西部(禹城市)和南部(成武县),包括2个县级市、2个市辖区和1个县,经济发展水平差异较大,土地利用变化差异明显,具有典型性。其中,胶州市地处胶莱河入口南部,属海淀平原,经济较发达;莱城区位于齐鲁腹地,泰山东麓,地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地,北、东、南三面山岭环绕,是历史上齐鲁必争的膏腴之地——“泰莱平原”;东营区是东营市的中心区,黄河三角洲腹地,是在油田矿区基础上发展起来的组团式新兴城区;禹城市位于徒骇河中游,地处环渤海经济圈,是省会济南的“卫星城”,工业较发达,集群明显;成武县地貌为黄河冲积平原,地形平坦,适宜于大面积集中的开发建设,经济欠发达。

表1 2013年典型区基本情况

1 评价指标体系

1.1 评价指标选取

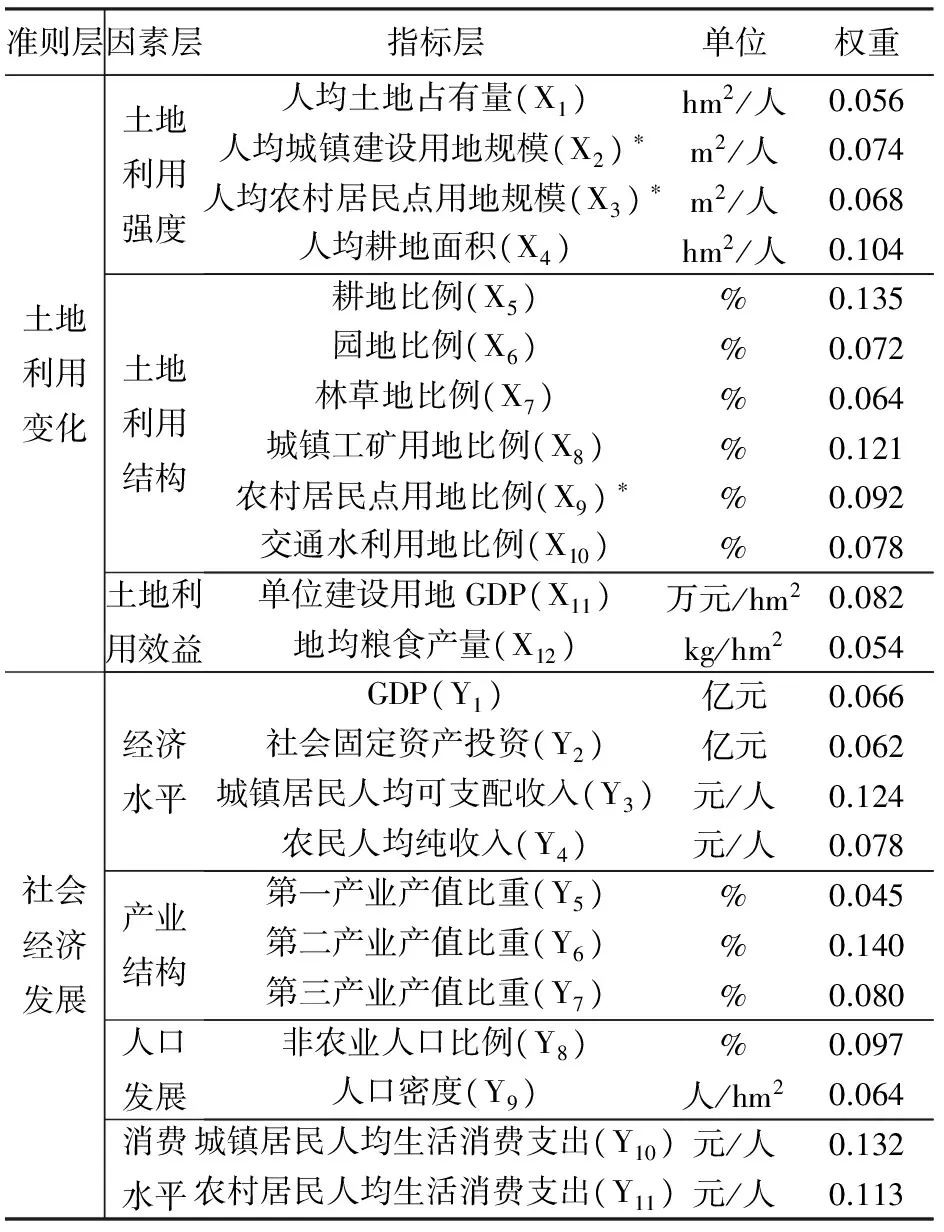

通过参考土地利用变化与经济社会发展关系研究相关文献[15-22],综合考虑山东省典型区实际情况以及数据的可获取性、重要性、可比性等方面,分别从土地利用变化和经济社会发展2个方面选择相关指标,建立了由目标层、准则层、因素层和指标层4个层次构成的具有递阶层次的指标体系。

(1)土地利用变化评价指标选取。已有文献对土地利用变化评价指标体系的建立,大多以土地利用结构为基础。有的将土地利用类型分为6大类(耕地、林地、草地、水域、城镇工交和未利用土地);有的将土地利用类型分为农用地、建设用地、未利用地3类;有的将土地利用类型分为8大类(耕地、园地、林地、牧草地、水域、居民点及工矿用地、交通用地、未利用地等)。该文综合上述学者建立指标体系的思路,按照指标选取原则,结合土地利用具体情况,选择以土地利用强度、土地利用结构和土地利用效率3个方面作为因素层,以人均土地占有量、人均城镇建设用地规模、人均农村居民点用地规模、人均耕地面积、耕地比例、园地比例、林草地比例、城镇工矿用地比例、农村居民点用地比例、交通水利用地比例、单位建设用地GDP、地均粮食产量等12个指标作为指标层来构建土地利用评价指标体系(表2)。

表2 土地利用变化与经济社会发展关系评价指标体系及权重值

注:标注“*”的指标为负向作用指标。

(2)经济社会发展评价指标选取。对经济社会发展水平评价指标体系的建立,国内专家也进行了一些探讨,有的直接选择单项指标组成经济社会发展的指标评价体系,有的划分为指标层、单项指标构建经济社会发展水平评价指标体系。借鉴上述分析,该文选择以经济水平、产业结构、人口发展、消费水平4个方面作为因素层,以GDP、社会固定资产投资、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、第一产业产值比重、第二产业产值比重、第三产业产值比重、非农业人口比例、人口密度、城镇居民人均生活消费支出和农村居民人均生活消费支出等率11个指标来构建经济社会发展水平评价指标体系(表2)。

1.2 权重和标准化

确定指标权重的方法可以用定性和定量的方法,常用的方法有:特尔斐法、回归系数法、等差法、层次分析法等。该文采用层次分析法确定各评价指标的权重。第一步:构造判断矩阵是层次分析法的关键步骤。通过构造判断矩阵,利用标度分值来表示各指标的相对重要性,可以对各个指标进行量化处理。第二步:层次分析法的目标是确定若干指标间的相对重要性次序,该文权重利用方根法求取。第三步:一致性检验。计算判断矩阵一致性指标,并检验其一致性。第四步:根据以上程序和计算方法,邀请10位专家对因素层各项指标进行两两比较,评判分值如表2,权重的一致性通过检验,符合要求。第五步:指标标准化处理。为解决各项指标的单位和数值量级的不同而对评价结果所带来的干扰,采用以下公式对各项指标的原始数据进行标准化处理,使经过标准化处理后的数据值全部映射到[0,1]区间内,保证各项评价指标量化的科学性、严谨性。计算公式为:

式中:Xij为标准化后的值;i为指标个数;j为年份。

2 模型构建

2.1 综合指数

对土地利用变化子系统、经济社会发展子系统以及整个土地利用变化与经济社会发展系统的综合指数可通过集成方法来实现,分别用X,Y,Z来表示。该研究采用加权算术平均法,计算过程如下:

式中:X,Y,Z为各系统综合指数;wxj为土地利用变化子系统中各项指标的权重;wyj为经济社会发展子系统中各项指标的权重;α,β分别为土地利用变化子系统和经济社会发展子系统的变动对整个系统发展影响的权重。

2.2 协调发展评价模型

式中:C为协调度(0≤C≤1),反映土地利用变化与经济社会发展协调的数量程度,其数值越大,说明二者的协调性越好,反之,协调性越差;n为调节系数,由于总共有2大系统(土地利用变化系统与经济社会发展系统),故n=2;X(t),Y(t)分别表示t时刻的土地利用变化与经济社会发展的综合指数。

但是当2个区域协调度C相当时,不能直接表明二者的土地利用变化与经济社会发展的整体功能或发展水平都处在同一水平上,一个可能是高水平的协调,另一个可能是低水平的协调。为此,为了能更好反映土地利用变化与经济社会发展协调水平的高低,引用协调发展度[10]计算公式:

式中:D为协调发展度;C为协调度;T为土地利用变化与经济社会发展综合评价指数;α,β分别为土地利用变化和经济社会发展的权重,且α+β=1。因为土地利用变化与经济社会发展的重要性一样,故在该研究中α=β=0.5。D值越大,即协调发展度越高,不仅表明土地利用变化与经济社会发展的总体水平提高,也表明土地利用变化与经济社会发展之间的协调关系越和谐。

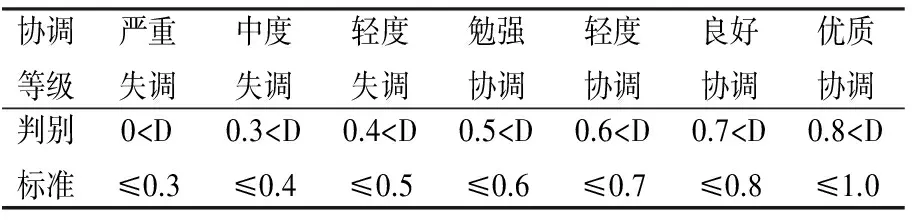

2.3 协调发展判别标准

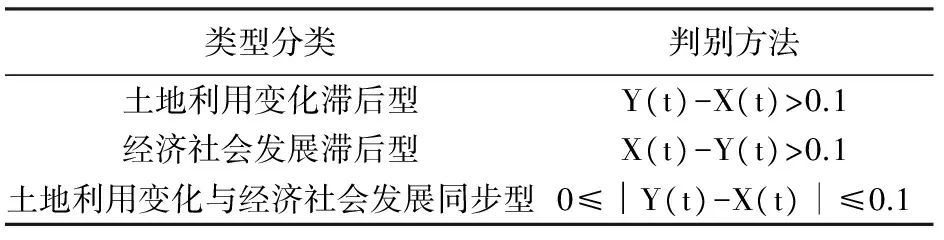

目前,关于土地利用变化与经济社会发展耦合协调度等级划分仍没有统一标准。该文主要参考赵芳[23]、宫少燕[4]的研究成果,结合山东省自身状况,按照D值大小,将土地利用变化与经济社会发展的关系类型划分为7个等级(表3)。同时,按照土地利用变化和经济社会发展的综合指数的大小关系,又可将土地利用变化与经济社会协调发展的同步性划分为3个类型(表4)。

表3 土地利用变化与经济社会发展的协调标准

表4 土地利用变化与经济社会发展的关系类型

3 评价结果与分析

3.1 不同区域的纵向时序分析

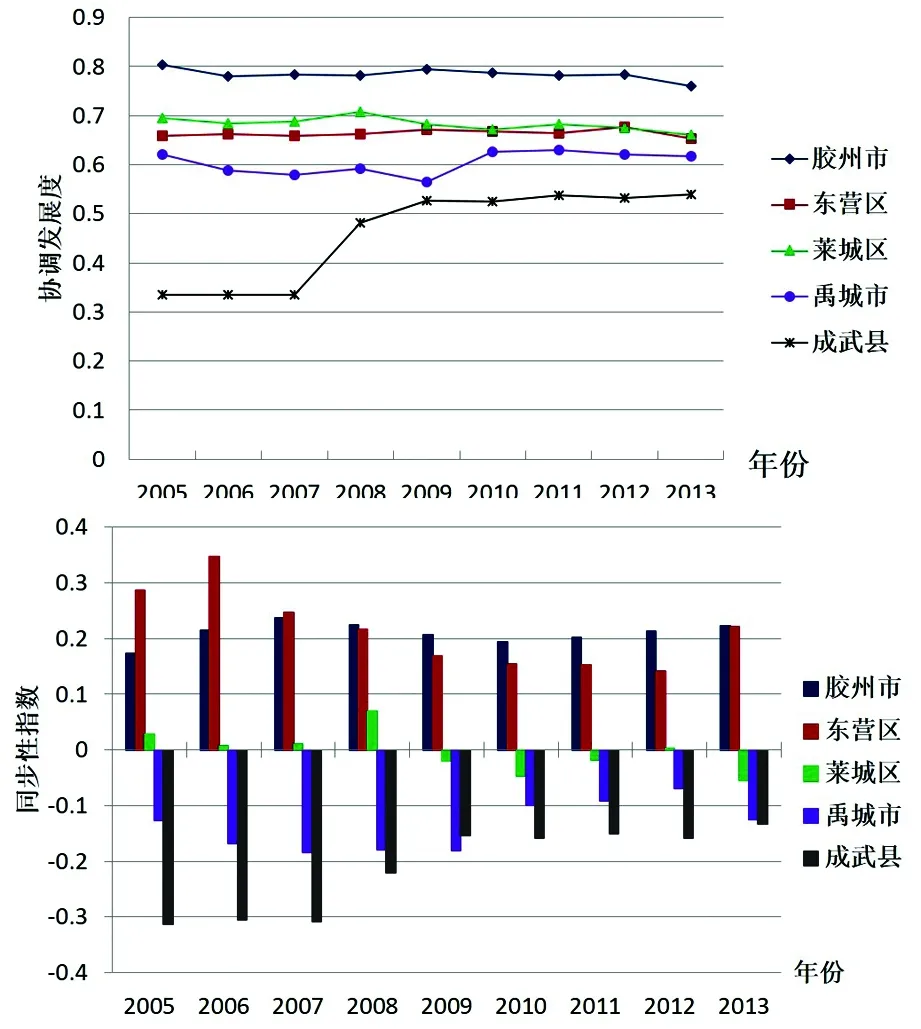

胶州市2005—2013年土地利用变化与经济社会发展的协调度经历了先升高再降低的过程,拐点(最高点)出现在2010年,相应的协调发展度指数由2005年的0.38增加到2011年的0.71,而后又减少至2013年的0.67,增减拐点出现的时间稍微滞后于协调度指数。2009和2010年胶州市的土地利用变化与社会经济发展属于同步型发展状态,该时点之前为经济社会发展滞后型发展状态,之后为土地利用变化滞后型发展状态(图1)。

东营区2005—2012年土地利用变化与社会经济发展的协调度一直处于升高的状态,到了2013年突然出现了降低,主要原因是2013年东营区社会经济发展的提升幅度较大,而土地利用变化则下降幅度较大所致。东营区土地利用变化与社会经济的协调发展度指数也表现出先增加后减少的变化过程,增减拐点出现的时间同步于协调度指数,均为2012年。2011和2012年东营区的土地利用变化与社会经济发展属于同步型发展状态,该时点之前为社会经济发展滞后型发展状态,其中2005—2008年为社会经济发展相对严重滞后,到2013年转变为土地利用变化滞后型发展状态,且滞后程度也比较大(图1)。

“我练了一门秘术,叫满瞳……”柴米河的人,没一个知道我会武功,这个秘密,我为什么要对别呦呦说出来?事后回想,我急于向别呦呦证明:别小看我,我是个有本事的人!

莱城区2006年土地利用变化与社会经济发展的协调度有所降低,而后2007—2013年处于稳定升高的状态。莱城区土地利用变化与社会经济的协调发展度指数处于持续增加的状态,表明莱城区土地利用变化与社会经济发展的总体水平不断提高,且两者之间的协调关系越来越和谐。2010和2011年莱城区的土地利用变化与社会经济发展属于同步型发展状态,该时点之前为社会经济发展滞后型发展状态,其中2006年和2007年为社会经济发展相对严重滞后时期;2012—2013年转变为土地利用变化滞后型发展状态(图1)。

禹城市2005—2013年土地利用变化与经济社会发展的协调度处于升高—降低—升高的波动式变化过程,这主要与土地利用变化的动力性有关。禹城市土地利用变化与社会经济的协调发展度指数除2011年稍微有所降低外,整体上处于持续增加的状态,说明禹城市土地利用变化不稳定,但社会经济持续的稳定发展又将两者的协调性保持在相对和谐状态。2009年禹城市的土地利用变化与社会经济发展属于同步型发展状态,以此为拐点,之前为经济社会发展滞后型发展状态,之后转变为土地利用变化滞后型发展状态(图1)。

成武县2005—2013年土地利用变化与经济社会发展的协调度呈“抛物线型”变化过程,这与成武县土地利用变化和社会经济发展的先同向后逆向的变化有关。成武县土地利用变化与社会经济的协调发展度指数在2005-2010年持续增加,2011—2013年有所波动,但基本维持在稳定状态,这主要与成武县社会经济稳定快速发展的贡献度较大有关。2009年和2010年成武县的土地利用变化与社会经济发展属于同步型发展状态,该时点之前为社会经济发展滞后型发展状态、且滞后程度很大,主要原因是早期成武县社会经济发展十分落后;2011—2013年转变为土地利用变化滞后型发展状态,也表现出滞后程度较大的现象,主要原因是社会经济快速发展的同时,出现了土地利用变化的持续降低(图1)。

3.2 不同区域的横向空间分析

2005—2013年5个典型区协调发展度指数相对变化比较明显,大体可以分为3种类型。第一类是胶州市、莱城区和东营区,协调发展度指数随时间变化比较平稳,且处于相对较高水平,整体表现为胶州市>莱城区>东营区;第二类是禹城市,协调发展度处于中等一般水平,时间上表现为2005—2009年的小幅度连续降低和2010—2013年的稳定状态;第三类是成武县,协调发展度指数处于较低水平、且时间变化的起伏增减比较明显,由2005—2007年的低水稳定状态转变为2008—2013年的中等水平稳定状态。

2005—2013年5个典型地区土地利用变化与经济社会发展同步性的相对水平可以分为3种状态。第一种是处于相对同步状态的莱城区,土地利用变化与经济社会发展的差异相对较小;第二种是土地利用变化滞后型的胶州市和东营区,其中胶州市土地利用滞后水平基本稳定在相对较高的水平,东营区随着时间变化土地利用滞后程度略有减少;第3种是经济社会发展滞后型的禹城市和成武县,均表现为随着时间变化经济社会发展滞后程度有所降低(图2)。

图2 典型区之间土地利用变化与经济社会发展 协调性及同步状态比较图

综上所述,胶州市近几年社会经济的快速发展,才使得其土地利用变化与社会经济发展协调发展水平有了明显提高并逐渐趋于同步,也正是由于社会经济的快速发展,才凸显出当前土地利用变化的滞后性。

东营区社会经济发展比较快,逐步拉平了与土地利用变化之间的差距,并且有所超越,在社会经济加速发展的同时,土地利用则出现了负增长、且降至2005年以来的最低点,说明东营区加强土地利用管理是统筹土地利用与社会经济协调发展的关键。

莱城区土地利用变化与社会经济发展均处于不断增强的变化状态,近几年其社会经济发展要快于土地利用变化,造成了两者出现同步期又进入相对滞后期,说明东营区莱城区土地利用变化还应进行持续优化与调控,保障与社会经济发展的同步性。

禹城市土地利用变化的不稳定性是制约该地区可持续发展的主要瓶颈,虽然社会经济稳定发展在一定程度上缓解了两者之间的协调状态,但这种状态也是暂时的,只有当土地利用处于稳定状态,两者的协调关系才能持续发展。

成武县社会经济水平虽然不高,但处于持续发展状态,而土地利用的持续退化是制约该地区可持续发展的主要瓶颈,适当控制用地规模、优化土地利用结构是加强土地利用管理的主要工作。

4 结论与讨论

4.1 结论

通过以上对5个典型地区土地利用变化和经济社会发展之间的协调关系分析,得出以下主要结论:

(1)土地利用变化与社会经济发展协调性的地区差异明显。土地利用与经济社会发展基本相适应,不同地区土地利用与经济社会发展的协调度和协调发展度可分为先升高再降低、持续升高、持续升高后基本平稳发展等多种变化类型,主要原因是不同地区在社会经济因素作用下的土地利用变化差异较大。

(2)土地利用变化与经济社会发展的同步性表现为某时点之前为经济社会发展滞后型发展状态,之后为土地利用变化滞后型发展状态,2种状态过度时处于同步型发展状态,时间为1~2年。

(3)五个典型地区的协调发展度整体位次排序比较清晰,但个别地区差异不是十分显著、且存在个别时点的交替演变等特点,整体上胶州市处于第一位,且高于其他地区的优势比较明显,东营区与莱城区的土地利用变化与社会经济发展的综合水平相当,禹城市位于第四位,比较稳定,成武县位于最后一位。

4.2 讨论

通过对5个典型地区的土地利用变化和经济社会发展关系的对比分析,认为不同地区土地利用与经济社会发展之间尚存在一些问题与不足,主要表现在:社会经济比较发达地区的耕地资源、尤其是人均耕地面积相对不足,而城镇建设用地规模普遍偏高;社会经济发展相对落后地区的耕地资源比重较高,农村居民点规模较大,城镇建设和基础设施建设用地比例偏低。因此,应树立土地利用变化与社会经济协调发展的观念,从不同地区实际出发制定合理的土地政策和经济政策;调整三次产业关系,优化产业结构,并按照产业发展的需要,安排各类用地,合理规划土地利用;适当控制人口数量,合理有序安排城乡人口流动,增强农业就业机会,提高人民生活水平。

土地作为经济要素为经济社会发展提供了重要的资产和资本支持,加强区域土地利用变化与社会经济发展关系的研究,有助于了解土地利用的动态趋向,通过调整人类的经济活动促使区域土地利用走向合理化发展,以便达到区域经济发展水平的提高和土地可持续发展的双重目的。当前经济社会发展进入新常态,对土地利用提出了新要求,如何适应经济规律、统筹供需平衡、促进经济发展方式转变是土地管理领域面临的新课题。

[1] Ruth S De Fries,Jonathan A Foley,Gregory P Asner.Land-use choices:balancing human needs and ecosystem function[J].Front Ecol.Environ,2004,2(5):249-257.

[2] Eric F Lambin,B L Turner,Helmut J Geist,etal.The causes of land-use and land-cover change:moving beyond the myths[J].Global Environmental Change,2001,(11):261-269.

[3] 孔祥丽,王克林,陈洪松,等.广西河池地区土地利用变化与社会经济发展水平关系的典范对应分析[J].自然资源学报,2007,22(1):131-140.

[4] 宫少燕.山东省土地利用与经济发展耦合协调度及时空差异研究[J].国土资源科技管理,2013,30(3):63-68.

[5] 施毅超,牛高华,赵言文,等.长江三角洲地区土地利用变化与经济发展的关系[J].经济地理,2008,28(6):982-985,994.

[6] 李兆富,杨桂山.苏州市近50年耕地资源变化过程与经济发展关系研究[J].资源科学,2005,27(4):50-55.

[7] 李相兰,陈龙乾,赵德福,等.曲阜市土地利用变化及其影响因素研究[J].山东国土资源,2007,23(11):21-23.

[8] 梁进社.城市化与国民经济发展之关系的理论分析[J].自然资源学报,1999,14(4):351-354.

[9] 密长林,张再生,密婷.山东省耕地变化及社会经济驱动因素分析[J].山东国土资源,2010,26(10):59-62.

[10] 韩德军,朱道林.贵州省土地利用与区域经济耦合关系分析[J].农业工程学报,2012,28(15):1-8.

[11] 刘平辉,郝晋珉.北京市海淀区土地资源利用的产业格局特征[J].资源科学,2003,25(5):46.

[12] 陈燕.从产业结构优化来探析城市土地合理利用[J].南京社会科学,2005,(9):35-39.

[13] 孔祥斌,张凤荣,李玉兰,等.区域土地利用与产业结构变化互动关系研究[J].资源科学,2005,27(2):59-64.

[14] 张蓉珍,贺晶,陈西蕊,等.西安市土地利用动态变化与社会经济发展关系的研究[J].陕西农业科学,2012,(2):204-206.

[15] 郭丽丹,张磊,刘云.土地利用变化与经济发展的关系研究——以湖北省为例[J].西华师范大学学报(自然科学版),2015,36(1):84-89.

[16] 黄德辉.土地利用结构调整与经济发展关系探讨——以福建省建瓴市为例[J].中国土地,2011,(7):47-48.

[17] 张琦,金继红,张坤,等.日本和韩国土地利用与经济发展关系实证分析及启示[J].资源科学,2007,29(2):149-155.

[18] 熊鹰,王克林,郭娴.湖南省耕地数盘动态变化与经济发展关系研究[J].地理与地理信息科学,2003,19(5):69-72.

[19] 肖展春,刘艳芳,白宁,等.土地利用与社会经济发展耦合关系研究[J].科技进步与对策,2009,(20):21-24.

[20] 谭雪兰,段建南,何长元,等.长沙市土地利用与社会经济发展的相关性研究[J].江西农业学报,2010,(2):151-153.

[21] 刘再兴.“比较”的比较 地区经济社会发展水平比较研究的比较[J].中国国情国力,1993,(1):33-38.

[22] 周忠学,任志远.土地利用变化与经济发展关系的理论探讨——以陕北黄土高原为例[J].干旱区资源与环境,2009,23(4):36-42.

[23] 赵芳.中国能源—经济—环境(3E)协调发展状态的实证研究[J].经济学家,2009,(12):35-41.

Study on the Relationship between Land Use and Economic andSocial Development in Typical Areas in Shandong Province

ZHANG Shujuan1,CHEN Feng2

(1.Shandong Land Surveying and Planning Institute,Shandong Jinan 250014,China;2.Shandong Institute of Geological Sciences,Shandong Jinan 250013,China)

In this paper, by using multi index comprehensive evaluation method, choosing factors from land use change and economic and social development, through establishing the evaluation index system, based on the evaluation model of coordinated development, the coordinated development of land use change and economic and social development in 5 typical area in Shandong province have been evaluated. It is showed that land use change is basically compatible with economic and social development. The coordination degree and coordinated development degree in five typical areas will increase in a certain time, then decrease after the time. The synchronization of land use change and economic and social development in the five typical areas showed that it is lagging economic and social development state at the beginning, and then the synchronous state, and finally for the land use change lag state. The coordinated development degree of five typical regions is relatively clear, that is Jiaozhou>Laicheng>Dongying>Yucheng>Chengwu. Jiaozhou and Dongying belong to the lag of land use change. Yucheng and Chengwu belong to the lag of economic and social development. Laicheng belongs to relative synchronous type.

Land use;economic development;coordination degree;coordinated development degree; Shandong province

2017-03-02;

2017-05-23;编辑:陶卫卫

山东省国土资源厅重大课题,山东省土地利用管理与经济社会发展关系研究

张淑娟(1987—),女,山东邹城人,助理工程师,主要从事土地规划、土地利用与GIS应用工作;E-mail:1016540597@qq.com

F301.2

C

张淑娟,陈峰.山东省典型县市土地利用与经济发展协调度评价[J].山东国土资源,2017,33(8):98-104. ZHANG Shujuan,CHEN Feng. Study on the Relationship between Land Use and Economic and Social Development in Typical Areas in Shandong Province[J].Shandong Land and Resources, 2017,33(8):98-104.