西方音乐史教学的实效性探究

2017-08-07张成香

张成香

(亳州学院音乐系,安徽 亳州 236800)

西方音乐史教学的实效性探究

张成香

(亳州学院音乐系,安徽 亳州 236800)

西方音乐史是我国音乐专业院校、普通高师院校音乐专业必修课程,一直以来,音乐专业音乐史课程存在着重实践轻理论的现象,教学效果较差。为了改善这一状况,提高教学效能,在教学中必须紧扣理论知识讲授、音乐作品分析、教学手段多元化、中西音乐史比较研究四个教学环节,深入分析,以提高教学效果的实效性。

西方音乐史;教学;实效性

西方音乐史是音乐专业院校、普通高师院校音乐专业必修课程,它对于培养学生认识西方音乐发展历史和风格特征、建构学生的理论知识体系、辅助其他专业课程的认知学习等多方面人文素养的形成都具有重要的理论意义。高师院校音乐学专业人才培养的目标是合格的中小学音乐老师,掌握丰富而坚实的音乐理论知识是尤为重要的。然而,在这门课程教学出现了明显的“低效”现象,教学效果不明显,史论课的开设形同虚设。这一现象的产生有其深刻的历史缘由,音乐教育教学长期“重技轻理”的教学理念、就业单位应用型人才的需求以及领导、教育者和学生的重视程度,导致了此现象的产生。认真思考这种“低效”现象,对于规范西方音乐史教学内容和优化教学手段,提高教学的实效性,健全学生的音乐理论知识体系具有一定的推动作用,值得深思。

实效性是指人们在实践活动中依据一定的目标为完成某种工作任务而采取的各种行动、举措所达到的实际效果,是实践活动对于目的的实现以及实现程度,体现着实践活动的预期目标与结果之间的张力关系。教学的实效性是指在教学过程中,发挥各教学因素的作用,通过优化教学内容和科学的教学方法,真正达到最佳的教学效果和教书育人的目的。①王力萍:《高校思想政治理论课实效性研究》,山东农业大学硕士学位论文,2013年,第7页。

西方音乐史是一门系统性很强的音乐理论课程,涉及到西方音乐历史发展的各个方面,其特点是信息量广、知识点多、时间跨度大,因而要清晰地阐述西方音乐史发展的每一个阶段,教学方法的有效运用显得尤为重要②侯燕:《西方音乐史教学方法的探索与思考》,《内蒙古师范大学学报》(教育科学版)2011年第1期,第132页。。传统的教学模式,多采用灌输式教学,以追求教学任务的完成为目标,教学方法陈旧,极大地挫败了学生主动学习的积极性。当前,在信息技术高速发展、多元文化交融、学生认知水平提升的背景下,西方音乐史教学工作也面临着多重压力,如此形式的转变也促使我们进一步思考,应当如何构建理论知识体系?该如何充分利用先进的教学资源与手段?本文将从理论知识讲授、音乐作品分析、教学手段多元化、中西音乐史比较研究展开论述,探究教学的实效性,以教促改。

一理论知识讲授

西方音乐史分为“史”和“论”两个部分,“史”是音乐历史发展脉络,“论”是分析和讨论问题,两者相得益彰。西方音乐史作为一种外来文化,由于其历史、文化、地域的差异性以及学生理论基础薄弱,首先要以“史”论知识为基础,构造西方音乐通史美学教育,从理论上系统地讲解西方音乐历史发展脉络,让学生了解每个历史阶段概况、音乐思想、音乐风格等方面的内容,这是此门课程教学的基础。西方音乐通史跨越了两千多年的文化历程,从古希腊悲剧艺术的产生到20世纪现代音乐的发展,历经古希腊古罗马音乐、中世纪宗教音乐、文艺复兴人文主义音乐、巴洛克音乐、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派以及20世纪音乐八个历史文化时期,其跨越地域广、时间长,作曲家流动性强。

在西方音乐史教学设计中,每一个特定的风格流派一般包涵历史文化背景、作曲家生平、代表作品、创作风格等几大版块,如何选取教学内容、优化教学手段、创新教学理念,高效地去讲授理论知识,是教师教授这门课程需要认真思考的问题。音乐史课程是一门融多种学科知识于一体,涵盖了政治、经济、文化、艺术等几大门类,相互促进、互相影响,不可单一地从音乐学角度出发,形成单向思维定势。教师需要以一种更加开放、包容的教学理念,开创西方音乐史教学新模式。在教学方法上,教师可以从文学、绘画等多角度切入,以一种更直观、形象的手段进行讲授,避免内容的单调枯燥。如19世纪德国作曲家德彪西创造并发展了印象派音乐风格,代表了新世纪音乐流派的诞生。他的音乐以模糊的轮廓、朦胧的色彩、变幻莫测的色调变化而著称,节奏新颖、和声奇特、旋律风格轻盈多姿,音乐风格难以把握。印象派音乐来源于印象主义绘画,早在1874年法国画家莫奈创作了一幅风景画《印象·日出》,画面借助于淡紫、微红、蓝灰和橙黄色调的变换描绘出晨雾笼罩中日出时港口景象,作品捕捉主观瞬间的视觉感受,稍纵即逝。德彪西音乐内涵其实就是当时印象画派风格的表现,他说:“我的愿望是再现我所听到的东西,这是一个只要感觉而放弃情节的课题”、“献出毕生精力,探索感觉世界的形式、世界的不断更新”。①李应华:《西方音乐史纲(八)》,《中央音乐学院学报》1985年第7期,第66-70页。教学中可以引导学生借助绘画作品的色彩、线条、构图的视觉感受体会印象派音乐的奇异虚幻,提取两者的共性,让音乐史知识以一种更加丰富、有效的教学方式传授给学生,这样比单纯的理论讲授,效果要好得多。

二、音乐作品分析

西方音乐史课程传统的教学模式即该时期的音乐风格、政治文化背景、作曲家、代表作品及在西方音乐史上的影响等等,对于作曲家代表作品的介绍一带而过。教学时间有限,教学内容繁重,客观上说这样的教学模式似乎已经非常全面地贯穿了西方音乐发展历史,但是这样的教学模式把西方音乐历史仅仅简化为作曲家和作品的集中介绍,教师运用单一的文字表述进行讲解。笔者并不反对在音乐史课堂上进行知识点的讲述,但音乐作品的赏析与本体分析也具有重要意义,首先,音乐史是一门综合性的课程,音乐作品的研究需要理论讲解与音响赏析相结合,通过音频资料欣赏从感官上把握作品的风格特征;其次,音乐作品的产生是西方音乐历史发展的时代产物,集中展现了该时期的音乐风格流派、创作技法变革、音乐审美观念。正如杨汉丹先生在《对西方音乐史教学的有关思考——兼谈音乐作品在史论教学中的意义和作用》中论述到,由于西方音乐史是以音乐风格为纲,以作曲家作品为主要内容,因此在西方音乐史的教学中,除了必要的历史、社会、宗教等背景知识的介绍外,音乐家及音乐作品的介绍、赏析便成为其中的一个重要内容,它不仅有别于以听觉审美、“精神愉悦”为目的的音乐欣赏,而且也有别于从作曲技法角度出发的音乐分析,是一种“理论+欣赏+分析”的综合性课程,即:通过听音乐、作分析来讲历史。②胡丽玲:《中西音乐史研究与教学异同刍议》,《中国音乐学》2007年第1期,第129-132页。音乐史课程教学的实质性,是通过理论知识体系辅助音乐作品赏析,让学生充分感受、理解不同历史时期的音乐风格、音乐思想及文化内涵。

20世纪是一个风云变幻的时代,经历了两次世界大战,还经历了经济危机,这都引起社会各阶层的紧张、不安。西方音乐作曲家试图打破传统作曲技法,创新求异,出现了无调性音乐、偶然音乐、序列音乐等一系列现代音乐流派,音乐风格夸张、诡异,难以把握,无规则,学生对此充满了趣味性。对于这部分内容,笔者认为在理论讲解的同时结合作品视听,分析音乐作品,并运用列表格的方式梳理音乐作品元素,让学生正确把握20世纪音乐的风格特征。

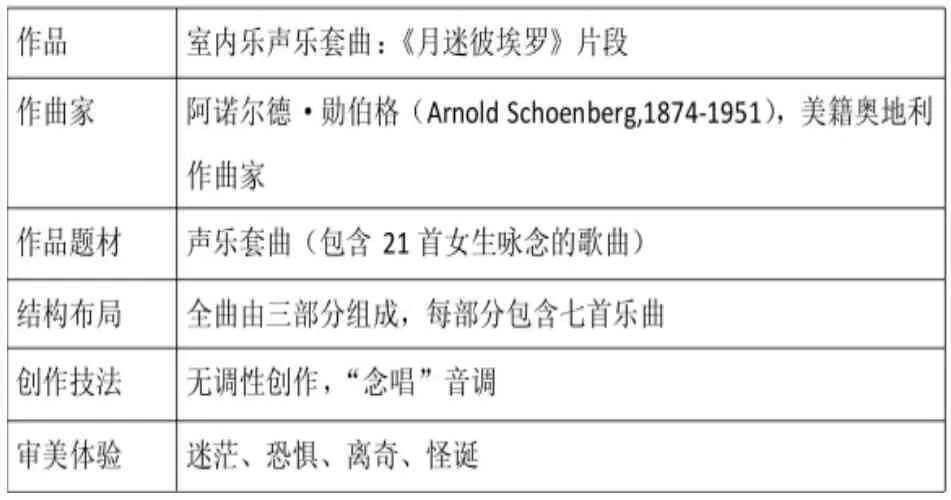

如20世纪美籍奥地利作曲家勋伯格根据比利时象征派诗人阿尔贝·杰罗1884年出版的大型同名组诗,从中选取21首,创作了声乐套曲《月迷彼埃罗》。该作品在调性布局、和弦配置、曲式结构、创作手法等方面具有其独特性。其分析如下:

调性布局:这首声乐套曲属于无调性音乐作品,从乐曲的布局来看无调性可循,但从小节、和弦及声部构成要素分析,并没有完全摆脱调性元素的影响,仍可以找到一些残存的调性因素,这些分子之间彼此毫无联系,孤立地存在着。如在第五首乐曲钢琴声部第二十四小节强拍处,出现了大三和弦D、#F、A,从听觉上我们明显感到调性因素的存在,这个和弦具有功能性作用,作为a和声小调属和弦,正格半终止,对旋律调性分析起到了重要的提示作用。

和弦配置:由于其自由无调性创作风格,旋律颠覆了传统的大小三、大小七主和弦配置功能,比较常用不协和的增、减三和弦,营造旋律的刺耳、不协和感,展现了20世纪音乐作品风格。如在第二首第十小节的钢琴声部,采用了一个降B音上构成的增三和弦,刺耳、不和谐。

曲式结构:作品是由二十一首乐曲构成的声乐套曲形式,每首都具有独立性,彼此之间无曲式结构上的紧密联系。由于作品是无调性旋律风格,按照传统调性分析、和声配置确定曲式结构的方法已不再适应,需要融合构成作品的其他元素,片段式分析,捕捉调性痕迹。在这部自由无调性作品中,起到架构旋律框架的是主题动机的贯穿,它将乐曲紧密的联系为一个整体,代替调性音乐中主音作用。①刘佳:《音乐学分析在高师西方音乐史与鉴赏教学中的应用研究》,湖南师范大学硕士学位论文,2014年,第3-14页。

创作手法:作品《月迷彼埃罗》采用自由无调性旋律和“念唱”音调创作手法,“念唱”音调是一种半说半唱式的朗诵调,歌唱者唱腔基本接近说话语调。

表1室内声乐套曲《月迷彼埃罗》音乐赏析

表中清晰、直观地梳理了《月迷彼埃罗》音乐作品的理论知识要点,方便学生有效、快捷地掌握教学重难点。教师将音乐作品分析与音响赏析相结合,全方位、多角度感受、理解音乐作品。

三、教学手段多元化

西方音乐史作为一门史论课程,知识量大,时间跨度长,需要教师采用科学有效的教学方法,系统地介绍西方音乐历史发展的每一个阶段,做好以下几点。

讲授与讨论相结合。高师西方音乐史老师在课堂上基本采用理论知识灌输式教学,一味地追求教学任务的“量”而不注重“质”,以致于学生积极性不高,只是应付基本的教学检查,不利于学生主观能动性的充分发挥。在叙述西方音乐历史发展历程中,可以采用讲授法讲解音乐常识性知识,引导学生积极思考,展开讨论,提高学生的自主学习能力。高师院校培养的音乐专业学生,以后都要走上音乐教育的工作岗位,承担着教书育人的重任,应坚持以学生为中心,贯彻新课标核心理念,将这种自主创新的教学思维模式运用到以后的教学工作中。

纵横脉络结合。西方音乐史历经八个阶段,每个阶段具有自己独特的历史文化背景、音乐思想、风格流派等特点,在讲述西方音乐历史发展脉络时需纵、横结合,不仅要了解每个历史时期的音乐内容所贯穿的纵向脉络,同时还要注重各流派之间以及同一时期内的横向差异。19世纪30年代,在东欧和北欧许多国家出现了一批投身于民族音乐的代表作曲家,如俄罗斯的格林卡、强力集团,捷克的斯美塔那和德沃夏克,挪威的格里格以及芬兰的西贝柳斯等等,他们在自己的音乐创作中,大量融入本民族的民族民间音乐文化元素,传承和发扬本民族的音乐风格和精神,怀有强烈的爱国主义情怀,为民族解放事业做出了突出的贡献。因此,在西方音乐史教学过程中,教师不仅需要从纵向脉络分析讲解民族乐派的产生与发展,同时要以民族乐派思想为核心展开横向比较研究,从体裁、艺术风格、音乐语言等几个方面分析各乐派特点,以点带面,纵横结合。

多媒体教学、全方位赏析。随着科学技术的发展,现代教学设备为教师提供了先进的教学手段。高师西方音乐史课堂引入了现代多媒体技术,把教学内容设计成丰富多彩的课件形式,插入相关的图片、音响、文字资料,以更直观的形式展示给大家。如中世纪音乐以宗教音乐为主,距离现代比较遥远,音乐抽象、深邃,文字性的讲述很难让学生真正了解当时的音乐状况,教学中,可以借助课件教学,插入中世纪教堂、曲谱谱例等相关的图片,播放格里高利圣咏音频资料,辅助学生了解这一时期的音乐文化,感受宗教音乐庄严、肃穆的风格特征。这种现代化的教学手段,充分调动了学生的听觉、视觉感官反映,摒弃了过去传统的纯理论讲授法,充分体现了直观性的教学原则,充实和丰富了音乐史教学内容,激发了学生的求知欲。从巴洛克时期开始,西方音乐代表作品篇幅宏大,知识点琐碎,在欣赏具体的音乐作品时,教师要合理的引导,分析作品,包括作曲家、创作背景、节奏、结构布局等等,让学生能够更好地把握作品的风格特征和时代背景。将理论、音频两者相结合,对作品做到全方位赏析。

四、中西音乐史比较研究

目前在音乐专业教学中,音乐学学科专业课程分工比较明确,相互之间缺乏交融性,如西方音乐史与相关的中国音乐史、民族民间音乐等课程存在严重的分裂,这种单科型教学模式,束缚了教师和学生探索知识的视野,影响了学生开阔性思维的发展。因此,有学者提出,在中国的历史文化背景下,西方音乐史研究者如再不“扩大学科视野,注重历史与理论的融合,重视音乐对于本体的研究”,打破学科内部专业与专业之间的割裂现象,并建立“中西比较视野的思考”,何以能探究异域之史实?①王琳洁:《中西方音乐史的异同点及其思考》,《贵州工业大学学报》(社会科学版)2008年第1期,第213-214页。借此,我们倡导在西方音乐史教学中,拓宽领域,运用中西比较研究方法,鼓励和引导学生善于思考,发散性思维,培养学生提出问题、解决问题的能力,同时要求教师要具备丰富的理论知识体系。

中西音乐史比较研究,主要从同时期的音乐发展现象或不同历史文化背景下相似音乐现象的发生进行对照,结合各自的历史文化背景、经济环境的发展、传统文化等几个因素分析音乐现象产生的原因、经过、成果和影响,找出其中的异同点,比较研究,对西方音乐史及中国音乐文化进行深层次的思考。这种比较性的教学方法,能够窥视中西音乐历史文化发展过程中的差异性。

欧洲于公元前5世纪左右产生了古希腊“悲剧”艺术形式,集诗、乐、舞于一体,演员们半人半山羊载歌载舞,祭祀酒神,发展到文艺复兴末期诞生了欧洲第一部真正意义上的歌剧《奥菲欧》,经过巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期直至近现代音乐的发展,歌剧已经成为欧洲重要的艺术形式,包含音乐、舞蹈、美术、文学等综合性表演内容。与西方歌剧相媲美的中国戏曲,是由民间歌舞、说唱、滑稽戏等不同的艺术形式综合而成,最早可以追溯到秦汉时期,《诗经》里的“颂”,《九歌》十一篇,祭祀时的歌舞就有了戏曲的雏形,到了宋元时期才真正成型。历经汉代的民歌、唐代的歌舞大曲、宋元时期北曲、杂剧、明清传奇以及近代的京剧和民间戏曲800余年的发展,才形成比较完整的戏曲艺术,内容丰富,种类繁多,与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老戏剧形式。相对于西方歌剧,中国的戏曲体系繁多,融百家文化,作品来源于生活,多由民间艺人创作,戏曲的结构布局以及审美特征与西方歌剧也存在着一定的差异性。我们在讲述西方歌剧音乐时,可以结合中国的戏曲艺术拓展教学,中国的戏曲艺术对西方歌剧有没有影响,两种不同的艺术形式异同点在哪?分析西方歌剧现代产业化发展模式及对中国戏曲文化传承与发展有何指导性意义?等等,通过深入比较对照,可以加深学生对西方外来文化的理解,形成双向思维,同时也在一定程度上传播了中国的传统音乐历史文化知识,一措并举。

近年来,已有不少学者对两种不同背景文化进行了比较研究,如:蔡良玉在《对西方音乐史教学中中西比较视野的思考》一文中,针对西方音乐史教学中的中西比较视野进行了详细的阐述;胡丽玲在《中西音乐史研究与教学异同刍议》一文中,针对中西音乐史研究与教学的异同展开论述。其兼容性、多元化的教学理念与20世纪开放、包容的世界文化格局不谋而合,与时俱进,以一种辩证的视角探索中西音乐史发展之规律。

总之,西方音乐史教学需要合理安排教学内容,构建有效的教学模式和科学的教学保障体系,多措并举,以增强教学的实效性。

On actual effect in teaching the history of western music

ZHNAG Chengxiang

The history of western music is a required course in the conservatory of music,regular normal colleges in our country.However,practice has long been given too much attention to while theory less attention,leading to poor teaching effect.To improve the quality of teaching,we should teach the students music theory,how to analyze music works,and compare the history of music in China and those of western countries.Thus,the teaching effect will be improved through diversification of teaching methods.

history of western music;teaching;actual effect

G642

A

1009-9530(2017)03-0123-04

2017-04-10

张成香(1980-),女,亳州学院音乐系讲师,主要研究方向:民族民间音乐、中西方音乐史。