骨质疏松症患者骨密度与血清25羟维生素D的相关性研究

2017-08-07陈小香谭新邓伟民

陈小香 谭新 邓伟民*

1. 广州总医院,广东 广州 510010 2. 广州中医药大学,广东 广州 510010

骨质疏松症是以骨量减少、骨组织显微结构受损破坏所导致的骨脆性及骨折危险性增加的一种慢性、全身性骨骼系统疾病[1],主要表现为骨痛、腰背酸痛、身高缩短、驼背甚至骨折。随着我国逐渐进入老年社会,骨质疏松症的患病率逐年增加[2]。因此,对于重大慢性疾病骨质疏松症的早发现、早预防、早诊断、早治疗新技术及应用研究来说至关重要。维生素D(vitamin D,VD)是保证生长发育、调节骨代谢的骨质形成和肌肉系统正常功能的重要体液因子[3],需经体内代谢羟化后,才能发挥生物活性,羟化后的维生素D又称活性维生素D。关于骨密度(bone mineral density,BMD)与VD关系的探讨已有多篇文献报道[4]。本文通过对2015年4月1日至2016年8月30日在广州军区广州总医院住院的397例患者进行骨密度及血清25-(OH)D检测,以了解该人群骨密度及25-(OH)D水平,分析二者之间的关系,并对不同年龄段的骨质疏松症患者的25-(OH)D水平进行分析,旨在为骨质疏松症的早期预防、诊断、治疗提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取2015年4月-2016年8月在广州军区广州总医院医院骨病综合科及内六科住院的人群为对象,年龄50~97岁,共397例,平均年龄(69.40±10.42)岁。经医院伦理委员会批准,并同患者签署知情同意书,由专人询问既往史、临床特征等。

1.2 诊断标准

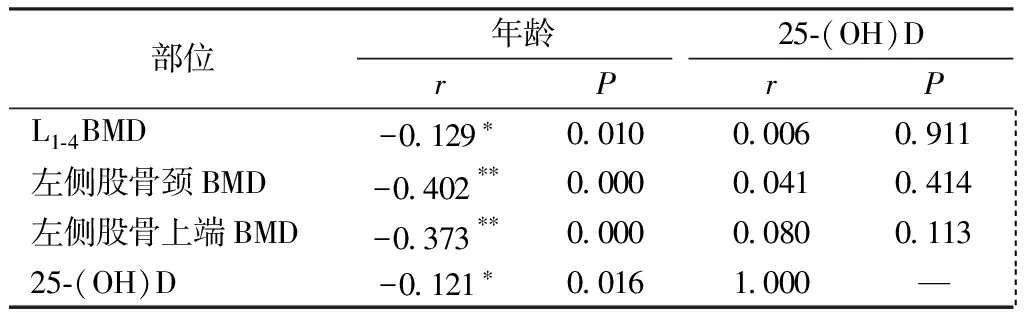

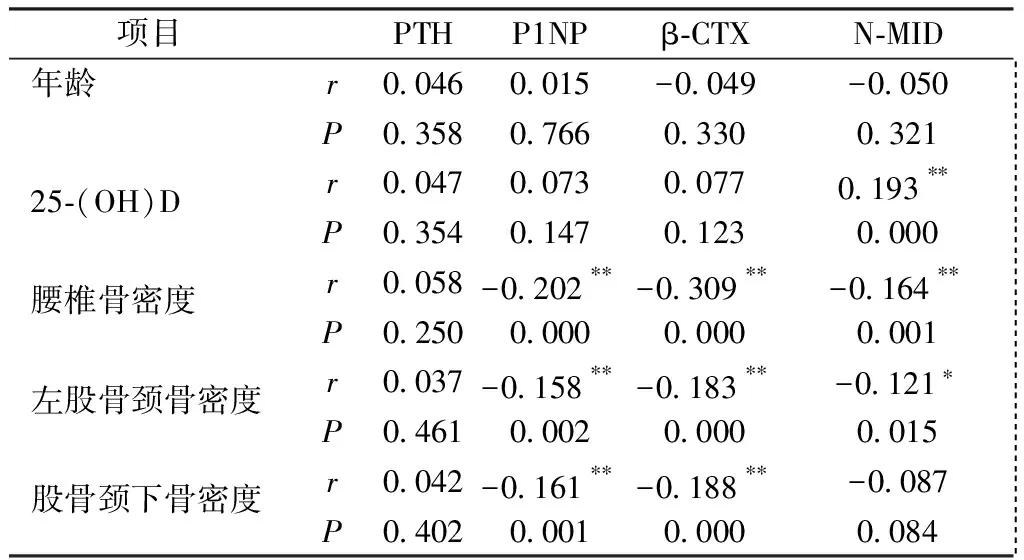

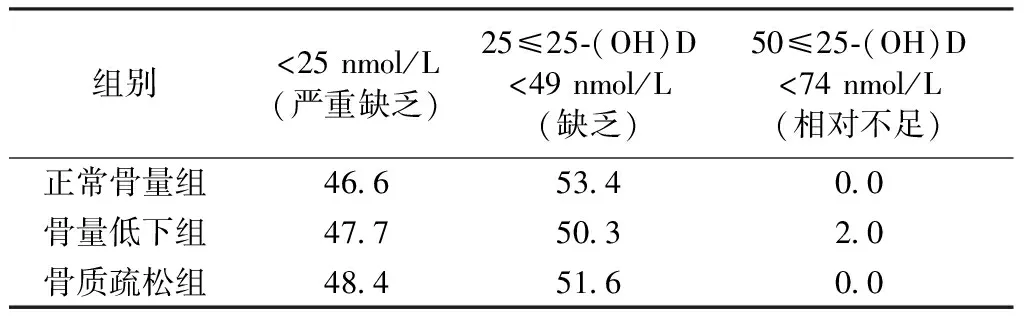

符合《中国人骨质疏松症建议诊断标准》(第二稿)的诊断标准:骨质疏松诊断参照世界卫生组织推荐的诊断标准,基于双能X线吸收测定法测定,与同性别、同种族正常成人相比,骨密度≤同性别、同种族、同部位骨峰值骨量均值与2个标准差的差值;骨密度通常用T评分表示,T=(测定值-骨峰值)/正常成人骨密度标准差,T≥-1.0 SD为正常,-2.5 SD (1)6个月内服用过性激素、类固醇激素、抗惊厥药、利尿剂、甲状旁腺激素、降钙素、维生素D类似物、二磷酸盐、氟化物等影响骨代谢水平的药物;(2)患内分泌疾病,如甲亢、甲旁亢等;(3)过量用药,如糖皮质激素、肝素;(4)骨软化症、多发性骨髓瘤及其他继发性骨质疏松症者;(5)慢性肝病,血肌酐水平>177 μmol/L的慢性肾病者;(6)患恶性肿瘤者;(7)皮肤疾病无法接受阳光照射者。 1.4.1观察指标:①BMD(g/cm2):腰椎1~4、左侧股骨颈、左侧股骨上端的BMD;②身体成分(岁):年龄。 1.4.2骨密度测定:采用美国GE公司生产的Lunar Prodigy(DEXA)骨密度仪检测上述指标。依诊断标准将入选者分为正常骨量组(n=118)、骨量低下组(n=153)、骨质疏松组(n=126)。 1.4.3标本采集:体检当日留取空腹静脉血3 ml,3000 r/min 离心5 min,取上清,按每次用量分装后立即置-70 ℃冰箱冻存待测,测试前置室温复融后按说明书要求进行操作。 1.4.425-(OH)D测定:采用瑞士罗氏公司的Cobase 411电化学发光免疫分析仪及其配套试剂测定25-(OH)D。所有受试者晨起采集空腹血3 mL,血清经低温离心分离后置于-20 ℃保存,避免样品反复冻融。采用酶联免疫(IDS公司,英国)试剂盒定量测定血清25-(OH)D水平,灵敏度为2 ng/mL。批间变异系数和批内变异系数均<10%。判断标准:多数学者认为维生素D严重缺乏:血25-(OH)D<25 mmol/L(<10 ng/mL)。维生素D缺乏:血25-(OH)D为25~49 mmol/L(10~19.6 ng/mL)。维生素D相对不足:血25-(OH)D为50~74 mmol/L(20~29.6 ng/mL)。维生素D正常:血25-(OH)D≥75 mmol/L(≥30 ng/mL)。维生素D过量:血25-(OH)D>375 mmol/L(>150 ng/mL)。为了骨骼健康和预防多种慢性疾病,血25-(OH)D应达到75~100 mmol/L(30~40 ng/mL)[5-6]。 1.4.5血清I型胶原氨基端前肽(procollagen type 1 amino-terminal propeptide,P1NP)、β胶原降解产物(beta collagen degradation products,β-CTX)、甲状旁腺素(parathyroid hormone,PTH)、N端骨钙素(N end of osteocalcin,N-MID)的测定:采用罗氏公司Elecsys 2010型全自动电化学发光免疫分析仪测定。 正常骨量组年龄明显小于骨质疏松组(P<0.05),骨量低下组年龄明显小于骨质疏松组 (P<0.05);25-(OH)D水平为骨量正常组>骨量低下组>骨质疏松组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。 表1 各组年龄、25-(OH)D相对表达水平Table 1 Relative levels of age and 25-(OH)D in each group 注:a表示与正常骨量组比较:P<0.05;b表示与骨量低下组比较:P<0.05。 骨量低下组及骨质疏松组血清骨转换生化指标P1NP、N-MID均明显高于正常骨量组(P<0.05);PTH、β-CTX水平为骨量低下组>正常骨量组>骨质疏松组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。 表2 各组PTH、P1NP、β-CTX及N-MID相对表达水平Table 2 Relative levels of PTH, P1NP, β-Crosslaps, and N-CTX in each group 注:a表示与正常骨量组比较:P<0.05;b表示与骨量低下组比较:P<0.05。 骨量低下组及骨质疏松组的BMD均明显低于正常骨量组,骨质疏松组明显低于骨量低下组(P<0.05)。见表3。 表3 各组不同部位骨密度相对表达水平(g/cm2)Table 3 Relative levels of BMD of different parts in each group(g/cm2) 注:a表示与正常骨量组比较:P<0.05;b表示与骨量低下组比较:P<0.05。 年龄与L1-4BMD、左侧股骨颈BMD、左侧股骨上端BMD、25-(OH)D的相关系数分别为-0.129、-0.402、-0.373、-0.121(P<0.05),25-(OH)D与L1-4BMD、左侧股骨颈BMD、左侧股骨上端BMD差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。 表4 不同部位骨密度与年龄、25-(OH)D的相关性分析Table 4 Correlation analysis among BMD of different parts, age, and 25-(OH)D 注:**:在 0.01 水平(双侧)上显著相关;*:在 0.05 水平(双侧)上显著相关。 年龄与PTH、P1NP、β-CTX、N-MID差异无统计学意义(P>0.05);25-(OH)D与PTH、P1NP、β-CTX差异无统计学意义(P>0.05),与N-MID的相关系数为0.193(P<0.01);各组不同部位BMD与PTH差异无统计学意义(P>0.05),与P1NP、β-CTX、N-MID的相关系数见表5(P<0.01)。 骨量正常组、骨量低下组、骨质疏松组中25-(OH)D严重缺乏所占比例分别为46.6%、47.7%、48.4%;骨量低下组、骨量正常组、骨量正常组中25-(OH)D缺乏所占比例分别为50.3%、51.6%、53.4%;25-(OH)D相对不足在骨量正常组与骨质疏松组中所占比例为0。见表6。 表5 骨质疏松4项与年龄、25-(OH)D、不同部位骨密度的相关性分析Table 5 Correlation analysis among BMD of different parts, PTH, P1NP, β-Crosslaps, N-CTX, and 25-(OH)D 注:**:在 0.01 水平(双侧)上显著相关;*:在 0.05 水平(双侧)上显著相关。 表6 各组中25-(OH)D所占不同比例(%)Table 6 Different proportion of 25-OHD in each group(%) 骨质疏松症在世界常见病、多发病中居第7位[7],且每年骨质疏松症的患病率呈上升趋势,主要原因在于人们对骨质疏松症的认识很薄弱,在出现了临床症状(腰背酸痛、驼背、骨折)后才就医,给患者及社会、国家带来巨大的经济损失,因此,加大对骨质疏松症知识的普及、宣传、预防及治疗非常有必要。骨密度、骨代谢水平及维生素D对骨质疏松症的形成、预防、治疗及管理都有很重大的影响。 骨密度测定可以早期发现骨量减少及骨质疏松患者,尽早进行干预,从而减低骨质疏松骨折的发病率[2]。本研究结果显示,参加受试人群共397例,其中骨量正常者118人(29.72%),骨量减少及骨质疏松的比例分别为38.54%、31.74%,说明骨量减少、骨质疏松患者在该人群中比较普遍。本研究年龄范围为50~97岁,平均年龄(69.40±10.42)岁,年龄值表现为骨量正常组<骨量减低组<骨质疏松组,所选骨质疏松、骨量减少及骨量正常组的年龄差异具有统计学意义,提示年龄越高,骨质疏松症的患病率越高。不同部位的骨密度与年龄、P1NP、β-CTX、N-MID差异具有统计意义,而与25-(OH)D、PTH的差异无统计学意义。 骨质疏松症的基本病理生理系骨转换的失衡,旧骨吸收和继而新骨形成的不断转换过程是成年人骨代谢的主要形式,骨重建过程中,骨吸收和骨形成转换过程之间存在着密切的定量关系。PTH对骨的形成具有双向调节作用,既有成骨作用,又有破骨作用,持续性PTH刺激可引起重吸收增强。而小剂量、间歇性应用PTH则可促进骨形成[8]。骨钙素是成熟成骨细胞分泌的一种非胶原骨基质蛋白,占骨基质中非胶原蛋白成分的25%,骨总蛋白的2%。 VD是一种脂溶性维生素。人体VD仅有小部分来源于食物(<10%),体内所需的90%VD由日光中紫外线照射皮肤产生[9]。经吸收进入血液后与VD受体结合,经25-羟化酶作用形成25-(OH)D,成为最具生物活性的VD。人体内几乎所有的器官都有VD受体,VD一方面可促进胃肠道对钙的吸收,提高血钙浓度,促进骨骼矿化;另一方面可促进成骨细胞成熟、增生、分化,抑制成骨细胞凋亡,促进骨基质的形成、成熟与钙化,而VD缺乏会导致少儿佝偻病和成年人的软骨病[4]。2011年中华医学会骨质疏松和骨矿盐分会制定的原发性骨质疏松症诊治指南中提出VD与钙是骨骼健康的基本营养补充剂,是骨质疏松症预防和治疗中的基础措施之一,适用于具有骨质疏松症危险因素者使用,以防止或延缓其发展为骨质疏松症[10]。 本研究显示,VD缺乏情况在该人群中较为普遍,且VD与年龄、不同部位骨密度、骨代谢水平无直接相关性。仅有2%的受试者处于VD正常状态,98%为VD相对、绝对甚至缺乏。关于VD与骨密度之间是否相关有争议,多数研究支持VD与骨密度之间不存在直接的相关关系,这与本研究结果一致。Akhter[11]、Chand ran[12]、周波[13]与邓伟民[2]分别研究发现,骨密度与VD之间无直接相关性。但也有研究认为老年骨质疏松性骨折患者与骨质疏松患者间25-(OH)D水平差异存在统计学意义,对预防老年性骨质疏松患者骨折及指导治疗具有重要临床意义[14]。在老年人中,由于皮肤老化及肾功能减退等因素使机体VD的合成和活化减少,所以会更容易发生VD不足和缺乏。VD缺乏是骨质疏松发生的一个重要危险因素,因此在骨质疏松症患者中出现VD缺乏的概率更高[15]。 综上所述,本研究目前尚未发现25-(OH)D与骨密度之间存在直接相关关系,但受试人群中广泛存在骨质疏松及维生素 D 缺乏,对骨质疏松症患者进行25-(OH)D水平的检测能够为临床治疗提供一定的参考,应注意加强宣教及防治。1.3 排除标准

1.4 方法

1.5 统计学分析

2 结果

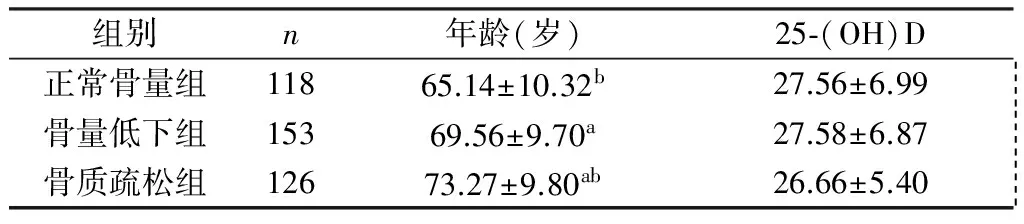

2.1 各组年龄、25-(OH)D比较

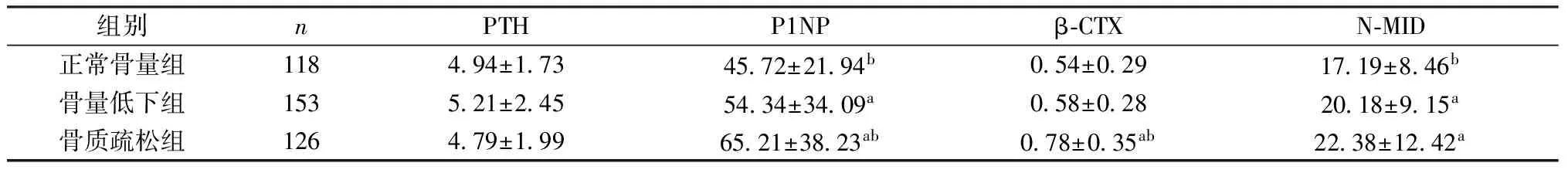

2.2 各组骨代谢指标水平比较

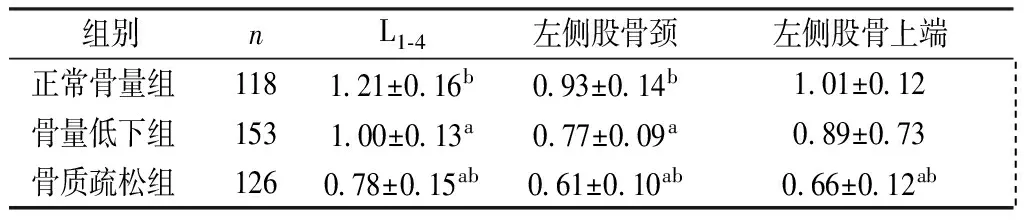

2.3 各组不同部位BMD比较

2.4 各组不同部位BMD与年龄、25-(OH)D的相关性

2.5 各骨代谢指标与年龄、25-(OH)D、各组不同部位BMD的相关性

2.6 3组中25-(OH)D所占不同比例

3 讨论