双膦酸盐预治疗减少首次应用唑来膦酸不良反应的研究

2017-08-07孟佳王秋军范鹰张明明李文静范靖雪周赛男姜礼红

孟佳王秋军范鹰张明明李文静范靖雪周赛男姜礼红

哈尔滨医科大学附属第二医院老年病科,黑龙江 哈尔滨 150086

随着人口老龄化,骨质疏松症发病率逐年上升[1],骨质疏松性骨折严重危害中老年人的健康,应该引起全世界医学界的重视。目前关于骨质疏松症的诊断与治疗已日趋标准化,在我国发布的《原发性骨质疏松症诊治指南(2011年)》[2]中明确指出骨质疏松症患者临床治疗中应该在钙剂和维生素D基础上加用抑制骨吸收药物,才能达到增加骨量和预防骨折的效果。目前在临床上广泛应用唑来膦酸注射液治疗骨质疏松症,其疗效确切、起效迅速、使用方便、患者依从性较好,但是其常见且发生率较高的不良反应也是不容忽视的[3-4],相关报道如发热、周身疼痛、流感样症状等,个别患者反应强烈以至于再次应用时出现恐惧感甚至中断治疗。笔者在临床应用此药过程中意外地发现既往应用过其他双膦酸盐(如阿仑膦酸钠或伊班膦酸钠)的骨质疏松患者再应用唑来膦酸注射液会大大减少不良反应的发生率,笔者将在应用唑来膦酸注射液之前应用其他双膦酸盐治疗的方法称作双膦酸盐预治疗。本医疗小组观察不同双膦酸盐预治疗组首次应用唑来膦酸注射液的不良反应情况,并与直接接受唑来膦酸注射液治疗组的不良反应作比较。

1 对象和方法

1.1 研究对象

选取2013年11月至2015年11月在哈尔滨医科大学附属第二医院骨质疏松诊疗基地首次确诊(门诊和病房)的原发性骨质疏松症患者200例,其中男性50例,女性150例,年龄在65~82岁,平均年龄(72.28±4.60)岁。所有患者均采用双能X线骨密度测量仪测定腰椎1~4及左髋部骨密度[5],诊断符合1994年WHO关于骨质疏松症的诊断标准:受试者骨密度低于本地区同性别峰值骨量平均值的2.5个标准差(T≤-2.5SD)。所有患者均采集晨起空腹静脉血测定相关实验室指标,常规检查心电图等,符合要求者入组实验。排除标准:①肝病、肾病、胃十二指肠溃疡、甲状旁腺功能亢进、糖尿病、软骨症、多发性骨髓瘤等可能与继发性疾病相关的疾病史;②服用皮质类固醇、性激素等可能影响骨代谢的药物;③妇女恶性肿瘤史;④严重心血管疾病史。所有入组患者肌酐清除率均大于35 mL/min,均为首次应用双膦酸盐,全部患者均签署知情同意书。

1.2 研究方法

所有入组患者每日给予钙尔奇D 0.6 g(惠氏制药有限公司)和阿法迪三1.0 μg(昆明贝克诺顿制药有限公司)口服,在此基础上随机分为3组,A组为口服阿仑膦酸钠70 mg(默沙东公司),每周一次(严格遵照说明书),共3个月,3月后给予唑来膦酸注射液5 mg(北京诺华制药有限公司)治疗;B组为静脉滴注伊班膦酸钠2 mg(河北医科大学生物医学工程中心),3个月后静脉滴注唑来膦酸注射液5 mg;C组为直接静脉滴注唑来膦酸注射液5 mg。应用唑来膦酸注意事项:滴注时间不得少于15 min,滴速一般不超过40滴/min,静脉注射时不可与任何药物相混合或与其他药物同时静脉给药,给药前患者适当补水。观察3组患者应用唑来膦酸的不良反应。

1.3 不良反应观察

静点唑来膦酸注射液后连续3 d记录有无不良反应发生,如发热、乏力、恶心、呕吐、头痛、骨痛、肌痛、关节痛、眼部感染、低钙血症、急性肾损伤、快速房颤等,并对出现时间、持续时间、缓解情况等进行详细记录。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0软件处理数据,将各组数据采用卡方检验进行两两比较,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

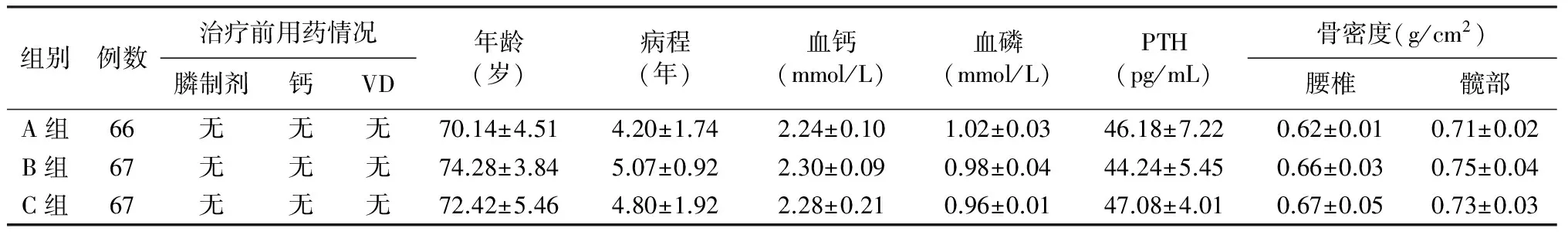

将入组的200例患者随机分为3组,每组间年龄、病程、血钙、磷、甲状旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)、腰椎及髋部骨密度值比较差异均无统计学意义(P>0.05),详见表1。研究结果显示本试验中静点唑来膦酸注射液后有32%(64例)的患者出现程度不一的不良反应,主要以发热、肌肉酸痛、骨痛等症状为主,A组出现不良反应5例,B组出现不良反应7例,C组出现不良反应52例,其中C组需要药物处理的30例,3组均未出现腹泻、皮疹、心律失常及肝肾功能损害,将3组之间数据用卡方检验进行两两比较,结果显示应用双膦酸盐预治疗组(口服阿仑膦酸钠70 mg或静点伊班膦酸钠2 mg)3个月后再应用唑来膦酸注射液的不良反应分别比直接应用唑来膦酸注射液治疗组明显减少,且差异具有统计学意义;而两个双膦酸盐预治疗组,即A组和B组之间的不良反应无明显差异,两组之间数据不具有统计学意义,详见表2。该结果进一步证实了在临床上骨质疏松的治疗中,双膦酸盐预治疗可以减少首次应用唑来膦酸注射液治疗不良反应的发生,包括不良反应发生几率的减少和不良反应程度的减轻。

表1 3组患者治疗前基本情况及检查指标Table 1 The basic situation and the examination index of the patients in each group before treatment

注:3组比较P>0.05。

表2 3组患者应用唑来膦酸不良反应情况Table 2 The adverse reaction of the patients in different groups

注:*为A组与C组比较P<0.05,#为B组与C组比较P<0.05。

3 讨论

骨质疏松症是一种全身性骨代谢障碍性疾病,主要发生于中、老年人群,尤其是绝经后妇女,随着社会人口的老龄化,骨质疏松症的发病率在全世界范围内逐年上升。骨质疏松症不仅影响个体健康,也会为患者家庭以及社会带来沉重的经济负担,因此目前骨质疏松症已成为专家学者们致力研究的重点项目。

在骨质疏松症临床治疗中双膦酸盐有其确切的疗效并得到了广泛应用,研究表明双膦酸盐药物[6]通过作用于破骨细胞而发挥其抗骨质疏松作用,双膦酸盐被破骨细胞吸收,使其细胞骨架结构遭到破坏,失去皱褶,囊泡转运过程发生改变,最终导致细胞凋亡,从而抑制骨吸收和骨转换,达到增加骨量的作用。研究显示所有含氮结构双膦酸盐(阿仑膦酸盐、利塞膦酸盐、依班膦酸盐、唑来膦酸盐)的作用机制都是一样的[7],即通过干扰破骨细胞的甲羟戊酸代谢途径,阻断基焦磷酸(isopentenyl diphosphate,IPP)向法尼基焦磷酸(farnesyl pyrophophate,FPP)转换,从而达到治疗骨质疏松症的目的。在这个过程中,香叶IPP在体内蓄积,间接激活γδT 细胞,激活的γδT 细胞分泌多种细胞因子,包括肿瘤坏死因子-a(TNF-α),干扰素γ(IFN-γ)和白细胞介素6(IL-6),从而引发急性一过性用药反应,也称急性时相反应(acute phase response,APR)。APR是指患者接受药物治疗后3 d内发生的任何不良反应。虽然几乎所有的含氮结构的双膦酸盐都会产生急性时相反应,但产生这种反应的细胞因子和急性时相反应蛋白的种类,以及对于淋巴细胞的影响和炎症反应的本质都存在着一些差异。

临床中,大部分患者在接受含氮的双膦酸盐的治疗时会产生急性时相反应,主要发生在首次应用之后,很少发生于后续的给药过程及口服的给药方式。这种急性时相反应对不同的含氮的双膦酸盐呈剂量依赖性,并且与它们抗骨吸收的活性有关,因此并不是所有的含氮的双膦酸盐都会引起相同程度的急性时相反应,而且第2次应用双膦酸盐的患者,即使加大用药剂量也能减少发生上述急性时相反应,这可能与第2次用药的患者对急性时相反应不敏感有关,也可能与双膦酸盐在骨组织中长期保留有关。Reid等[8]的实验也表明患者再次应用双膦酸盐APR的发生率显著下降,认为可能经历过慢性疼痛的患者对于来自于身体外炎症变化的感觉更加耐受,其中具体机制需进一步探讨。以上就成为本次实验设计的理论依据,本实验所得到的结果也同样进一步验证了这一理论,即在大剂量含氮、不良反应发生几率高的双膦酸盐治疗前给予小剂量、不良反应发生几率低的双膦酸盐预治疗可以减少患者不良反应的发生。

口服双膦酸盐因胃肠道反应、不能漏服以及必须空腹服用,且至少需直立30 min等繁琐的服药方法直接影响了患者的依从性。依班膦酸盐需要一年静滴4次,增加患者的静脉用药负担,导致患者依从性差而影响疗效。唑来膦酸是第三代双膦酸盐,循证医学证据充分,为患者提供全年的骨骼保护,每年1次静点,患者依从性好,可以持续降低各部位骨折风险。相对于其他双膦酸盐频繁的用药频率及相对复杂的给药形式,唑来膦酸注射液由于用药间隔时间长和没有上消化道副作用等更易于被患者接受。但唑来膦酸注射液由于单次静脉滴注剂量为5 mg,使IPP蓄积较多,从而ARP的发生率较其他双膦酸盐略高,在临床应用过程中首次应用唑来膦酸注射液最常见的不良反应为发热、肌痛、流感样症状、头痛、关节痛等,多数情况下以上不良反应持续时间通常小于72 h,个别患者可能会持续7~10 d。虽然该不良反应是一过性的,但有时对老年人可能造成严重的后果,尤其老年人一身多病的特点,应尽量避免药物不良反应的发生。因此首次应用唑来膦酸注射液的不良反应越来越引起医护人员的重视。

目前已有多种研究报道降低双膦酸盐尤其是唑来膦酸注射液不良反应的方法,少数医师应用地塞米松预防[9],大多数给予布洛芬[10]或扑热息痛降低一过性用药症状。在临床工作中笔者同样也采取了一些措施来提高双膦酸盐用药的安全性和减少不良反应的发生,例如:严格按照说明书掌握用药适应症及用药注意事项如使用前确定患者肌酐清除率≥35 mL/min;用药前给予患者补充钙剂和维生素D并确定血钙水平正常,本研究显示唑来膦酸注射治疗前充分补充钙剂和维生素D可避免血钙浓度过低,有效降低不良反应发生率,与Catalano 等[11]的研究结果一致;用药前告知患者可能出现的不良反应,并告知其持续时间及预防和治疗措施;用药过程中给予患者适当水化治疗;用药后密切观察患者不良反应情况,并给予及时处理等。

本医疗团队采用双膦酸盐预治疗方法减少患者首次应用唑来膦酸不良反应的发生,增加了老年患者用药的依从性,减少患者再次用药的恐惧心理,达到安全合理有效用药的目的,从而更好地提升老年患者的生活质量。双膦酸盐的问世使骨代谢疾病的治疗有了新的进展,多年来对构效关系、作用机制以及相关不良反应的研究使我们对双膦酸盐的独特性能有了更好的了解,虽然双膦酸盐的临床疗效是确切的,但是临床中不能盲目应用,应准确掌握好适应症并充分做好用药前准备对预防不良反应是必要的。双膦酸盐类药物开始作为简单的化学品用于非生物的用途,到目前至少有10余种双膦酸盐在各个国家不同的临床应用中注册,相信未来更多、更有效、副作用更小的双膦酸盐类药物将被研发用于临床各种骨疾病的治疗,双膦酸盐也将会用于其他更广阔的领域。