团结与改造:从旧产婆到社会主义接生员*

——以上海为例的讨论

2017-08-01王瀛培

王瀛培

(安徽师范大学政治学院,安徽芜湖241002)

团结与改造:从旧产婆到社会主义接生员*

——以上海为例的讨论

王瀛培

(安徽师范大学政治学院,安徽芜湖241002)

产婆;接生员;改革;上海

接生员是新中国成立后,国家卫生部门为了降低惊人的产妇死亡率和婴儿死亡率,在推广新法接生工作中,通过团结改造旧产婆与培训新的基层妇幼保健力量而产生的一种初级妇幼保健人员身份。此群体的主体是在中国存在几千年的产婆。虽然她们一度被西方医学与助产学所污名化,但是国家利用自己的力量在全国开展了一场针对她们的革新运动,将其纳入国家掌握的医疗卫生体系内。产婆通过接受改造、训练与管理,获得了国家及医学赋予的合法接生员身份与地位。

1949年9月29日具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》通过,其第48条规定:“推广卫生医药事业,并注意保护母亲、婴儿和儿童的健康”,这意味着妇幼保健成为人民卫生事业的重要组成。在当时,对母婴健康威胁最大的便是旧法接生带来的产妇和新生儿高死亡率①杨崇瑞在民国时期结合西方数据及其在北平的调查,指出:“我国死亡率之多,其故维何,不外乎助产者缺乏产科知识耳。一不明产科生理与病理之别,无术辨别于前,自不能救急于后……二不知消毒灭菌之法,致产妇发生产褥热或婴儿发生破伤风而死……”。(参见杨崇瑞:《产科教育计划》,《中华医学杂志》1928年第5期,第62页)。杨崇瑞(1891-1983),妇产科医师、医学教育家,被誉为“中国妇幼卫生事业的开拓者”,一生致力于妇幼保健理论的探索与实践,先后得到国民党与共产党的认可与重视。。为了降低死亡率,1950年8月20-23日卫生部召开第一次全国妇幼卫生座谈会,确定以“推行新法接生,改造旧式接产”为妇幼卫生的中心任务,其具体方法是团结改造旧产婆和培训新法接生员[1](P71)。民国时期已有良好现代妇产医学基础的上海也将“改造旧产婆”②产婆在上海也常被称为“接生婆”“姥娘”“老娘”“稳婆”等。作为重点工作。学界对产婆的研究较多③代表作有周春燕的《女体与国族:强国强种与近代中国的妇女卫生(1895-1949)》(台北:丽文文化事业股份有限公司,2010年)、杨念群的《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832-1985)》(北京:中国人民大学出版社,2006年)、赵婧的《近代上海的分娩卫生研究(1927-1949》(上海:上海辞书出版社,2014年)、张璐的《近世稳婆群体的形象建构与社会文化变迁》(南开大学博士论文,2013年)。,主要在反思现代科学话语对产婆的攻讦,认为自古以来产婆在传统社会中是“存在即合理”的。其中,杨念群、周春燕、赵婧的论著皆注意到民国时期政府对产婆训练的初步尝试。杨念群认为近代北京产婆的仪式化作用大于接产本身[2](P129),产婆的训练及被管控是现代医学制度对传统生育文化的一种重塑[2](P158)。赵婧认为这一训练“更多地停留在理想模式之上”[3](P112)。诚然,虽然当时的产婆训练并未成熟,但已开始实践的起步。民国时期政府主导的产婆训练原本得益于杨崇瑞的“妇婴卫生学”理论④有关杨崇瑞民国时期“妇婴卫生学”理论之详细内容可参看杨崇瑞:《产科教育计划》(《中华医学杂志》1928年第5期)、《中国妇婴卫生工作之过去与现在》(《中华医学杂志》1941年第5期)、《妇婴卫生之过去与现在》(《中华医学杂志》1946年第1期)、杨崇瑞和王诗锦编著《妇婴卫生学》(中央卫生实验院,1948年)等著作。与实践。杨崇瑞1928年以在北平的调查推测全国旧产婆“当有四万人”,“以其人数之多,人民习惯之深,一时万难消灭”,决定因势利导,为已登记且有培养前途的产婆设立“讲习班”作为推广新法接生首项过渡办法[4](P65)。同年,在北平市卫生局的支持下,杨崇瑞设计的产婆讲习班开始招生,五年共培训268人[5](P27)。民国时期产婆训练未取得理想效果,原因在于政治局势不稳定、政令不统一。新中国成立后,由于妇女解放的追求及社会劳动力的需求,保护妇婴迫在眉睫,中央政府对产婆的作用与力量予以重视,继续与杨崇瑞合作,任其为卫生部妇幼卫生局局长,总领全国妇幼卫生行政,践行其未竞之事业。因为新政府卫生政令的统一及高执行力,民国时期零星的“产婆训练”以“改造旧产婆、培养新法接生员”的方式走进全国所有的城市与农村。美国学者贺萧(Gail Hershartter)便研究了集体化时期陕西农村的接生员⑤参见[美]贺萧著,张赟译:《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》之第六章“接生员”(北京:人民出版社,2016年)。。本文主要以上海为例,探讨改造旧产婆如何与推行新法接生一起成为新中国成立初期妇幼卫生工作的重点与起点,它与民国时期产婆训练有何区别,产婆是如何扮演好自己的新角色,为新中国妇女保健实践做贡献的。相较于贺萧笔下陕西农村的接生员,同属中央政府统一政令下的上海接生员又体现了怎样的地域特点?“推行新法接生,改造旧式接产”对新中国妇女解放运动有何助力,是否如同美国学者汤尼·白露(Tani Barlow)所说的这是共产党再造“妇女”社会身份、将女性身体从属于国家的切入点[6](PP82-87)?

一、污名与团结

一篇名为《接生》的袖珍小说刊载在1950年的《文汇报》上:

“……五年前,他妻子第一胎,请了稳婆接生,据说是难产,孩子死了不必说,连妻子也差一眼命归阴。三年前,生大儿子的时候,孩子虽然没有死,可是却使他俩担足心事……

当妇联的助产同志踏车赶到那里,不料一位用破碗片割肚脐带的老娘已闻风等候在产妇床边。于是,一场新旧‘斗争’展开在破陋的产妇房间里:

老娘:‘柴拉!你们抢生意吗?’

助产同志很和气:‘婆婆,阿拉又勿要钞票,阿拉是因为产妇出不起钱来替她接生的,而且,你们的生意固然要紧,但产妇和婴孩的生命更要紧哩!你们的接生方法实在……’这时,附近的妇女围拢来了……助产同志和老娘的新旧‘斗争’更引起她们的兴趣,抓紧时间来比较一下新旧接生的安全程度。

助产同志继续向老娘和妇女们说:‘人民政府并不是叫老娘不接生,都饿死,而是要你们改进技术。最近,卫生局不是在调查老娘的人数吗?以便集中受训,学新的技术,用新的方法来接生,保障产妇和婴孩的安全……’

老娘并不服气,堵住嘴:‘介轻年纪,晓得啥东西!’接着又讽刺一番,嘴哩咕嘴的走了。本来,助产同志想再说一些新旧接生的利害,争取这位老娘;但是为了尊重民间习惯,不多说对产妇‘不吉利’的话了。

……

经过一段短促的、像狂风像暴雨即将到来的紧张时间,大家迸住了呼吸,在助产同志镇静、敏捷的手法下,一个又白又胖的孩子呱呱出世了。

……

大家目不转睛的注视着助产同志,对这位为人民服务的助产士的爱戴、敬佩,……

助产同志问明了老娘住宿,提起皮包,急急忙忙找她去,搞她的思想去了。”[7]

虽然该小说对产婆依然有“污名”的描绘,但代表科学的助产士并未出于竞争关系打压产婆的业务空间,反而在为政府做团结她们的宣传,点出了改造产婆的实质。

早在民国时期,上海卫生行政部门对产婆的训练已有所为。1927年,上海特别市政府卫生局颁布《管理助产女士(产婆)暂行章程》。杨崇瑞1928年在北平开创具有示范性的训练产婆后,在其不断建言下,国民政府卫生部于1929年12月公布了《开办接生婆训练班办法》,各地陆续开办产婆训练班、讲习所或补习所。上海市卫生局借“中德产科女医学校”于该年设产婆补习所,次年开办产婆训练班并公布训练简章。抗战复员后,1946年6月8日,上海市卫生局制定训练产婆办法,分令各区卫生所遵照办理[8](P274)。

然而,民国时期上海产婆训练的效果并不理想。新中国成立伊始,在这座已有良好妇产医学与现代助产行业基础的都市中,新法接生率不及50%,产妇死亡率为 320/10万,婴儿死亡率为 120‰-150‰[8](P270)。这样的惊人比例令上海卫生行政官员十分担忧,他们多有西医和公共卫生学背景,深知这要归因于产婆和旧法接生,如上海市卫生局的李穆生、黄翠梅、王女杰等⑥李穆生时任上海市卫生局副局长,主管卫生防疫,原属国民党军医系统的医生和卫生管理者,1949年2月代理上海市卫生局长,后在其配合下中共顺利完成了对上海卫生系统的接管。黄翠梅时任市卫生局妇儿保健处处长,协和医学院博士,曾先后在加拿大、美国学习公共卫生学和儿童保健。抗战时期,她是杨崇瑞职掌的中央卫生实验院妇婴卫生组技师,受杨崇瑞影响走向了妇幼卫生行政。王女杰则为妇儿保健处妇婴保健科科长,也是正规医学院毕业,中华医学会上海分会妇产科学会成员。新中国成立初期,上海市妇婴卫生便由此三人掌舵,从他们在产婆改造、推广新法接生的交互公文中,可以明显地看出他们对上海产婆、旧法接生负面影响的忧心忡忡。。

将产婆污名化是一个历史性的过程,并不是近代以来才有的⑦可参见周春燕的《女体与国族》之第四章“稳婆:从经验到教育”(台北:丽文文化事业股份有限公司,2010年)和张璐的《近世稳婆群体的形象建构与社会文化变迁》(南开大学博士论文,2013年)。,只不过近代以来这种声音常由代表科学的西医所发出。周春燕指出:“在一些传统医书及文集中,仍有关于稳婆的正面记载,显示出优秀的稳婆是存在的。再者,几千年来中国庞大的人口,均得力于传统的旧法接生,稳婆(包括亲友接生)的贡献,不应被轻易抹灭。……近代某些知识分子(尤其是西医)一味地将稳婆污名化,对她们并不公平。”[9](P318)上海解放初,当中共领导的卫生行政部门开始掌管妇幼卫生后,这种污名化也依然持续。

1950年6月14日起至月底,上海市卫生局组织全市35个单位,在跑马厅举行了盛大的“上海市第一届妇幼卫生展览会”,此后在郊区巡回展出,观众人数达 30 万余人次[8](P274)[10][11]。这次展览会由市卫生局、市民主妇联与市总工会领衔,包括上海医学院、市立妇婴保健院在内的代表沪上最高妇产医学水平的单位都参与了筹办。会上对产婆的攻讦可代表卫生行政部门与妇产医学精英的联合声音:

“每一件接生器具,在使用前都应该经过消毒。但是稳婆所用的东西,像生锈了的剪刀,破碎了的碗片,非但用前不用沸水煮过,而且龌龊不堪。婴儿落地后,用两只又粗又脏的手,拉住脐带,再用碗在地上,打成碎片,利用尖锐的一面割脐带,又用污秽的破布烂棉花包扎,这些东西上面充满病菌(毒气)因此而引起脐风,使成千万的小儿因此死亡!

稳婆……如果碰上了难产,她们还会狠了心,用些秤钩等物乱弄一气也有的,因生不下来,把产妇背起来跳上几跳,被枉送了性命的产妇和小孩更是不可计数!”[12](P39)

这次展览的现场,辟有专门空间用实物及模型呈现一个旧法接生的产房。当中的产婆是一个被丑化了的驼背小脚老妇人形象,她正在用碎碗片割断脐带,破棉花也凌乱地放着。显得病殃殃的产妇被要求坐在床上,看着产婆摆布她的新生儿。案上香炉中正在燃烧的香提示着旧法接生中的“封建迷信”:在旧法接生中,婴儿出生后,常将香灰撒在脐带上作为腐烂剂,同时,香灰也是敬过神的(见图1)。

图1 旧法接生展览室中产房的实景呈现

同样是在该旧法接生展览室中,还展出一套名为《刘老娘接生记:旧式稳婆接生之害》的连环画。其完整呈现了旧法接生的全过程,突出稳婆的不科学与不卫生接生行为,如点香炉祈祷菩萨、让产妇坐在脚盆上催产、开箱催产(开箱门寓意开产门)、产婆指甲长且脏、用锈剪刀、用铁钩钩胎盘、手伸进产道拿胎盘、用灰垫子吸淤血……等。最终,几天后,产妇因为产婆手伸进产道带入病菌感染产褥热而死,小孩则因割脐带用具未消毒染上新生儿破伤风而死[12](PP81-88)。旧法接生中产妇产褥热与新生儿破伤风是新中国成立初期导致产妇与婴儿死亡率居高不下的重要原因,这两点呈现在连环画中,其宣传效果想必触人心弦。

上海市第一届妇幼卫生展览会筹备与举办之时,上海市卫生局还未开始产婆的团结与改造工作。在展览会中,对旧法接生与产婆的污名化到了极致,完全没有同情与理解。这种局面很快得到改变,上海市卫生局在展览会后不久,便在真如乡进行了产婆改造试点,1951年下半年正式颁布《上海市产婆改造和管理办法(草案)》,团结与改造产婆成为上海妇幼卫生中的重要工作。

为何上海卫生界有此转变?卫生部1950年8月召开全国第一次妇幼卫生座谈会,确定“推行新法接生,改造旧式接产”为妇幼卫生工作的中心任务,改造旧产婆成为新中国妇幼卫生工作的起点。具体方法是团结改造旧产婆和大量培训新法接生员两项工作同时进行,以便迅速普及新法接生,减少产妇产褥热和新生儿破伤风的发病及死亡率[1](P71)。卫生部决定团结与改造旧产婆,与杨崇瑞民国时期的理论与实践直接相关,而从无接生基础的妇女中选人,并将之培训为新法接生员则是解放战争时期中共在华北解放区积累的经验⑧参见刘和一:《地方卫生工作建树的管见》,《人民日报》1948年12月19日第2版,作者时任华北人民政府卫生部副部长;江夏:《华北召开全区卫生会议号召开展群众卫生运动》,《人民日报》1949年2月10日第2版。。9月8日杨崇瑞被中央正式任命为首任卫生部妇幼卫生局局长,双方开始了改造产婆与培训新法接生员上的合作。如前所述,上海也在民国时期训练产婆中有过一些初步实践。中央政令与地方的经验、杨崇瑞的理论与中共自身的经验,让上海产婆的团结与改造工作很快步入轨道。

从污名化的攻讦到团结,转变如此之快,难道仅是中共在华北解放区的经验、杨崇瑞的任职吗?中共经验与杨崇瑞的理论与实践不应该更适合广袤的内地吗?毕竟上海的妇产医学与西式助产基础远优于内地⑨比如贺萧书中的陕西农村,接生员几乎是城镇医院外妇女分娩时唯一的资源。,且不说上海各大医学院培养出来的妇产科医师,民国时期沪上各助产学校培养的助产士也散布于全市,新中国成立后这些产校也在继续培养助产士。团结与改造旧产婆,而不是去取缔被污名化的她们,在上海这个有较好妇产医学的空间中是不是走了弯路?

首先,少量的产科医师与助产士多在城市医疗机构工作或私人开业,不愿进入广袤的乡村。上海虽是都市,但仍有半郊区、郊区与农村,医务人员分布不均且严重不足,许多妇女接生依旧要靠乡里乡亲的产婆。城镇的助产士虽也会前往农村,但因交通不便,她们被往返叫来要二三个小时,而产妇则根本等不及。交通工具的缺乏,使产妇也来不及被送往医院或保健院所。属于郊区的杨思区便是如此。1951年初,区卫生科直属诊疗站仅配有少量医师和助产士,全区另有六十几位中西医(中医居多),一位开业助产士。该区被黄浦江所隔,交通条件非常差。产家一般请姥娘接生,遇难产时,即使去诊疗站请助产士,同样无法解决。全区90%的接生在姥娘手中,为了提高新法接生率,团结改造这批姥娘,让她们实行新法接生是比培训新接生员更为快速提高该区新法接生率的方法,故而“实在是该区妇幼保健工作的当务之急”[13]⑩后来该区的产婆改造成绩不错,出现如周金妹这样的明星接生员,她不仅可以很好地施行新法接生,更在精神预防性无痛分娩法的推广中成为模范,在官方叙述中多次被提及与表扬。。如果骤然用强制手段取缔产婆,非但会造成失业,且会危及产妇生命。即使是有许多助产士的市区,产婆也有很大的生存空间,因为她们接生经验比助产士丰富,收取的价格也较为低廉。在上海,助产士常因自己的年轻与娇气被称为“助产小姐”。对于产妇来说,最不可理解的就是,一些助产士自己都无孕产经历,怎能帮别人接生?

其次,产婆在群众中有深厚的社会基础。她们在医学精英及知识分子眼中虽代表落后与“封建”,但在许多百姓观念里,并无这一污名。曾任上海市卫生局妇儿保健处处长的华嘉增医师回忆年轻时到上海郊区推广新法接生时说:“你要是新法接生,她瞒着你,不要新法接生……我们晓得这家有孕妇,我们要去访问,我们前门进去,她后门逃出……她情愿找老法接生人员出来,觉得这个姥娘很好的,不接受我们。”⑪华嘉增口述访谈,访谈人王瀛培,2015年1月21日。一些搞产婆改造的医务工作者也清楚地认识到:旧产婆在旧法接生上固然不合理,可也有可取之处,如善于接近群众,敢于去接生等。若把她们旧的接生法进行改革,再利用她们普遍力量的优点去推行新法接生,则可拯救大量婴儿和产妇[14](P6)。所以,团结改造旧产婆,即先让她们摒弃旧法接生,学习新法接生,利用自己的经验及在群众中的社会基础优势,来发挥力量。反过来说,这也是尊重妇女自主性的一种体现,让信赖或需要产婆的产妇仍可遵循自己的选择。若不团结与改造旧产婆,而仅是去训练大批新法接生员或助产士,不仅培养周期长,且在推行新法接生过程中,旧产婆将会成为一股很大的抵制力量。何况,这些培养的新手远不及旧产婆活动能力强。其实,这也是杨崇瑞民国时期将训练产婆视为在中国开展妇幼卫生实践的理论出发点,只不过中国医疗卫生发展不平衡现象实在过于严重,即使是在上海。

再次,产婆以劳动人民为主,是新政权的阶级基础,团结并改造她们,将之纳入妇幼保健队伍中,对中共领导的卫生行政部门来说,这是国家在卫生领域扎根基层社会的途径之一。产婆一般分为两种。一些产婆只在过去迫不得已的情况下,曾为家中产妇接生。别人知道后,在紧急状况下,便来求助。出于人情往来,她们只能继续为别人接生,并不是以此为职业营生。这类产婆对产妇有同情心,也希望母婴皆平安,她们多半是善良朴素的劳动妇女。后来,这类产婆较愿接受改造且能得到改造机会,获得官方赋予的新身份,成为新政权下国家与基层妇女身体之间的最早中间人⑫新中国成立前培养的助产士和妇产科医师的阶级属性相比产婆离新政权的阶级基础要远得多,暂时还不是扮演该角色的良好选择。后随着新政权在医疗卫生体系和医学教育体系中的完全“入场”,通过思想学习和政治运动,无论是“旧中国”的还是新培养的助产士、妇产科医师皆可扮演国家与妇女身体之间的中间人角色,产婆改造此时就不再作为妇幼卫生的首要任务了。。而另一类产婆则是职业性产婆,她们凭借祖上传下来的老办法和自己积累的经验,接生的越来越多,且因有利可图,逐渐缺乏同情心。她们在遇到异常产的时候,常为了谋利,不早送医,用不科学甚至残忍的办法继续进行接产。她们常随年岁的增大,逐利之心加重,收入常超过开业助产士。那些宣传图像中被丑化的产婆形象,便以此类为原型。改造这类产婆相对较难,且收效不大。她们因年龄偏大或曾有接生事故,多被具结停业。

因此,团结与改造产婆在上海仍有必要,它是新中国妇幼保健工作最基础的一环,与城乡建设三级妇幼保健网并行不悖,产婆也需要被纳入妇幼保健网的管理秩序中。它是推广新法接生、降低产褥热与新生儿破伤风发病率、降低产妇与婴儿死亡率工作的重中之重。1951年上海市卫生局的总结指出:“由于旧法接生数值还占半数以上(郊区72%,市区46%)说明了在上海这样大的都市,她们还普遍的存在着,且拥有重要的群众基础,因此我们认识到不是排挤和取缔她们,而应是团结和改造她们,使成为妇幼卫生的一支力量。”[15]这间接表明了,改造旧产婆是将她们纳入妇幼保健体系的一种方式。当然,她们也失去了过去的“自由”,原本属于她们掌控的基层社会分娩仪式,也被纳入到了国家管理下。

二、改造与管理

1950年8月中央“改造旧产婆”的政令下达后,上海市卫生局于该年在郊区真如乡进行改造试点[8](P274)。11月6日在市区蓬莱区开办了新中国成立后上海第一届产婆改造培训班。蓬莱区政府卫生科通过挨户访问、个别谈话、举行座谈会等方式,进行教育工作与思想动员,有15位产婆“自觉自愿的要接受科学的改进”。她们学习三周,每天两小时。学习方式是听课、图表、模型、见习(家庭接生每人至少见习2例)。上海市卫生局李穆生副局长、妇儿保健处的领导都出席了该学习班的开学典礼[16]。一个多月后,在总结大会上负责人陶雯表示:通过学习,产婆大都放弃旧式的接生方法,认识并学会了科学的接生方法。产婆任氏表示感谢人民政府对她们的照顾和帮助她们学习[17]。值得注意的是,陶雯1943年毕业于杨崇瑞创办的北京国立第一助产学校本科班,深受杨崇瑞思想的熏陶。1949年上海解放前,在国民党政府最后一任上海市卫生局局长张维的申请与要求下,陶雯与十几位同学来沪做妇幼保健工作,她被分配到蓬莱区卫生事务所[18](P71)。她与杨崇瑞的学缘也让其在新上海以一种示范性的实践来做产婆改造工作。

此后直到1951年6月,在全市市郊区,尤以医务人员缺少的郊区为主,开展了广泛性的改造旧产婆工作。借着上海市郊1950年冬至次年4月的土改运动之势,一共开办了22个产婆训练班,改造了279位产婆。被改造的产婆很好地补充了所在地的新法接生力量,提高了新法接生率。也使一些处于观望状态的产婆陆续要求参加学习[19]。

1951年6月上海市卫生局召开第二届全市妇儿保健专业会议,根据过去大半年各区产婆改造的经验,制定了《上海市卫生局产婆改造及管理实施办法草案》。该草案初步制定了产婆改造的资格、动员方法、改造方式、课程内容、实习内容、管理办法与奖惩制度[20]。以此为蓝本,《上海市产婆改造和管理办法(草案)》逐渐细化与成型。该《办法(草案)》中,改造训练产婆的内容非常详细,课程包括:政治讲话与学习公约、生理解剖、产前检查、孕期卫生、老法接生、消毒法、接生法、产后护理、难产认识、异常妊娠、预防接种等。课程结束后还要实习,包括接生与产后护理[21]。然而,产婆普遍文化水平低,识字不多,又何谈很好地学习这些医学知识。

在实际中真正发挥作用的是“一躺三消毒”。据华嘉增医师陈述,训练旧产婆就是要她们能做到“一躺三消毒”,“一躺”指让产妇躺平而非站或坐着生,以防出血过多;“三消毒”指“睡的地方要消毒”“接生的手要消毒”“断脐要消毒”⑬华嘉增口述访谈,访谈人王瀛培,2015年1月21日。。训练结束后,卫生部门免费发一套装有消毒药品和接生工具的接生包,对工作六个月无破伤风和产褥热发生者给以结业证书并改称接生员[8](P274)。

这表明,医学精英对产婆的接生经验有所默认。他们更清楚地知道,什么可以真正解决由产褥热与破伤风带来的产妇与新生儿死亡率居高不下之问题,那就是“一躺三消毒”。该经验也源于杨崇瑞民国时期训练产婆实践中的总结。华嘉增医师表示,以此法来改造旧产婆与推广新法接生,很快使上海的产妇与新生儿死亡率下降⑭华嘉增口述访谈,访谈人王瀛培,2015年1月21日。。

既然《上海市产婆改造和管理办法(草案)》中有关产婆改造训练的内容在很大程度上似乎超出了实际需求,那这份草案从官方来看,对产婆的作用就落在了“管理”上,这也是改造产婆的必要性之一。当产婆改造为接生员后,她们就被纳入区卫生科的管理之下,且受家庭妇联(市区)或农会干部(郊区)监督。在市区,要加入区妇幼保健协进会,按地段三至五人组成一组,由组长每月向该地段联合妇幼保健站分工负责的助产士汇报工作,接受技术协助和指导,且被监督工作态度与作风[22]。在郊区她们同样每月向保健站汇报工作,助产士通过定点巡回检查的方式进行技术指导和检查。过去与她们处于竞争关系的年轻助产士,在改造中已成为她们课程的老师,现又成为技术上的直接负责人。原本在群众观念中,具有丰富经验的姥娘,现在却成为她们看不上的年轻助产士的手下。相比之下,民国上海及贺萧书中新中国成立初期陕西农村改造后的产婆则缺少了这些严格的管理与监督,往往放任她们去工作,实际分娩时常仍行旧法接生。

另外,上海的产婆改造后要订立接生公约与遵守《接生员守则》⑮规定了接生过程中要遵守的“九要九不要”。,便于接受监督与自我要求。一些符合改造要求,但因个人原因不想参加改造学习并愿意主动放弃接生者,则被要求签停止接生业务的具结书。她们所签的具结书行文相对温和:

“本人以往确在本区执行旧式接生业务已___年,纯系副业/义务帮忙性质,现在人民政府通知前往训练改造,本人因年迈体衰/病,决定放弃改造机会,即日起自动停止执行接生业务,如仍执行接生愿受政府处分。”[23]

而那些有不良记录且须取缔的产婆则更要签另一种具结书:

“本人确在本区执行旧法接生,因不了解旧法接生危害,故于 ____月 ____日在 ________村替_______人接生,以致于使小孩子得四六风(或月子病)而死亡,今因本村已有产婆改造进行接生工作,本人决定自即日起停止接生工作,如有执行接生行为,愿意受政府处分。”[22]

前文曾论及旧产婆分两种,这里的第二种具结书便更适用于第二种产婆,她们虽有多年接生经验,无奈污点太多且利欲熏心,旧法接生导致的社会危害多因她们而起,即使在国家团结和改造旧产婆的历史进程中仍难逃被淘汰的命运。

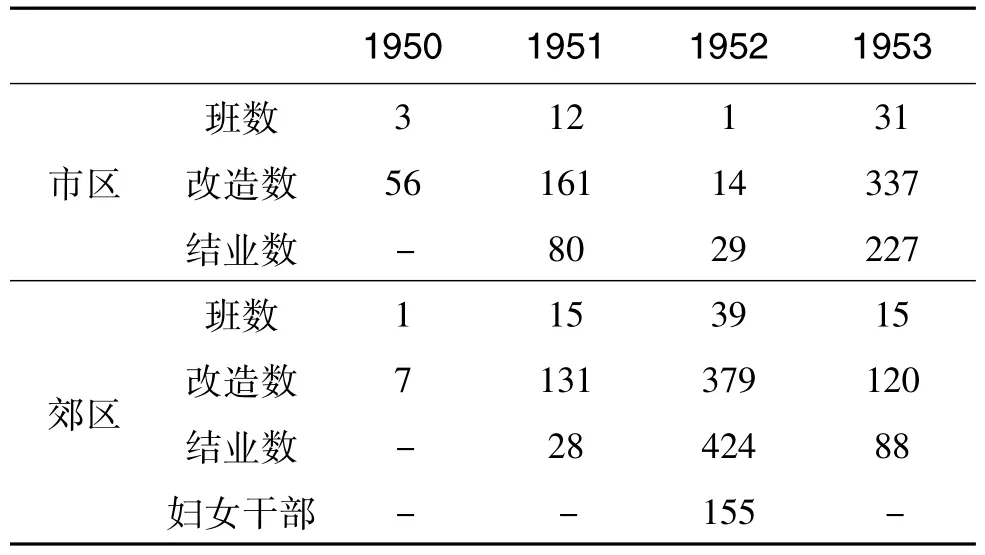

1954年,上海市改造旧产婆与训练接生员作为重点工作的阶段结束,改造结果见表1。

从表1可知,四年中上海改造了约1205名产婆,产生了约876名接生员,加上从妇女干部中新培训的接生员,她们与公私医院产科、妇保机构和个体助产士完成了全市所有的新法接生。如在1953年她们完成了上海204128次新法接生中的39094次,占19%[24],足见改造产婆和培养新法接生员的重要性。1954年,上海对接生员进行全面考核,采用口试、模型操作和听取群众反映等方法。按考核结果将接生员分为甲、乙、丙三类,对甲类予以表扬;乙类加强教育,帮助她们提高到甲类水平;对丙类予以补课,其中年老体弱又仍采用旧法接生的予以淘汰,名单向群众公示[25](P62)。

表1 1950-1953年上海市产婆改造统计[24]

三、混用的“接生员”称号

对产婆历史命运产生最大影响的是称谓的变化——改造后的产婆,称“接生员”。这个名称似乎让她们摆脱了污名化的“旧产婆”“姥娘”等称谓,让她们获得了被国家与医学所承认的合法身份,为国家的妇女解放事业贡献力量。然而,事情并非如此简单。中央卫生部为了推广新法接生,降低产褥热与新生儿破伤风发病率、产妇与婴儿死亡率,在基层社会打下国家主导的妇幼卫生基础,改造旧产婆与训练新法接生员是连体进行的。其中,新训练出来的新法接生员也被称为“接生员”。而且,她们常是一起训练的,也即一个产婆改造班通常也是新法接生员培训班。在各级卫生部门、妇联组织做总结性报告时,“训练接生员”和“改造旧产婆”往往捆绑出现与统计。如华东军政委员会卫生部副部长宫乃泉某次会议发言中道:“今年上半年又训练旧产婆和接生员4148名。”[26]舒同在华东军政委员会第四次全体委员会上提到:“改造旧产婆7614名和训练新法接生员6249人。”[27]邓颖超也在纪念共和国成立三周年的文章中表述:“受过训练的接生员和已经改造的旧产婆……”[28]

从《上海市产婆改造和管理办法(草案)》中可看到这样安排的起源。在其第二条“改造的方式”中指出:“参加学习人数,应照顾每一行政村有一个产婆参加学习,如一个行政村人口超过二千人者,可有产婆二人参加,并使乡中有妇女干部一人参加学习。”对于被选出的产婆和妇女干部,要“具体了解其个人历史,以选择年龄在六十以内具有相当接生经验的产婆及热心服务并有群众威信的妇女干部,了解其困难,进行说服和协助”[24]。将妇女干部纳入培训班,原本是为了让她们发挥在群众中的组织动员作用,同时也在日后监督产婆的接生行为。她们是广大妇女群众中相对积极与优秀的群体,往往具备一定的文化水平和政治素养,即使没有任何接生经验,在与产婆们一起经历课程训练后,也能了解接生技术。而且,她们的课程还会被单独延长五天,增加婴儿养育法、婴幼疾病护理、儿童心理卫生、家庭卫生、办理农忙托儿所等知识,以便在工作中担起联系、汇报工作及卫生宣教的工作[22]。

然而,卫生部门却给予了训练后的妇女干部接生的权力。产婆训练后的实习,妇女干部也要参与,“实习机会,尽量照顾接生员为主,妇女干部应多见习并监督产婆在接生中最易犯的错误,机会多时,可予以实习”[22]。这样,她们在了解接生技术的基础上,又有了亲手操作的机会,便可以从“了解”转向了“掌握”。训练后的妇女干部之职责是:“孕妇调查、产前访视一次、产后访视二次,妇幼卫生宣教……督查和收集产婆接生方法,宣教卫生教育及与小组长和卫生科之间联系。”“孕妇调查、产前访视一次、产后访视二次”已属新法接生的主要技术步骤了,为了防止改造后的产婆与训练后的妇女干部产生业务竞争,并未直接表明妇女干部可以接生,但却在“接生员如短期内因事不能执行接生”时,“可请妇干暂时代理”[22]。这种改造旧产婆同时训练新接生员的模式类似这样继续发展,除了旧产婆改造而来的接生员,也从几无接生经验的妇女中培养了新接生员,“接生员”的称法也被两者混用。1951年12月7日上海《文汇报》报道了同属华东区的皖北肥东县模范接生员周新莲,她原本便是毫无接生经验的40岁妇女,童年受过一点私塾教育。新中国成立后,参加了基层妇联,由于工作积极,接受新事物快,成为梁园镇基层妇联干部。她被区妇联保送去肥东县实验卫生院办的接生员训练班学习,与旧产婆同窗。结业后,回到梁园镇参加接生站工作,起初群众不信任她,认为她学习时间短且无接生经验,所以多不愿请其接生。于是,她只能在实际工作中,对群众耐心说服,并借助区政府与妇联对新法接生的宣传,小心谨慎,处处按照训练班所学方法去做,加之对产妇和婴儿能够表现出关心爱护,才逐渐取得群众的信任,接生工作得以顺利开展。在工作中,她一系列的优秀表现让其成为当地的明星接生员,且成为整个华东地区的模范[29]。

1962年,上海在郊县培训“助产员”来逐渐代替1950-1953年改造与培训之年龄逐渐偏大的接生员[30](P214)。但“助产员”这个称谓在官方文本里面常与“接生员”通用,选人标准也与之前新培训的接生员类似:年龄相对年轻,稍有文化、工作认真、政治素养高,并有一定活动能力的妇女。

四、“大跃进”运动中的接生员

对新中国成立后妇幼卫生工作的评价,一般都将1949-1957年作为一个非常值得肯定的阶段。如《上海卫生1949-1983》称“宣传普及和组织建设”阶段[30](P208);华嘉增在《现代妇女保健学》里称“开辟发展阶段”[31](P5);《中国医学通史·现代卷》认为是“三年恢复期”与“学习苏联先进经验的高潮时期”“快速发展的年代”[1](P72)。总的来说,这一阶段无论是全国还是上海的妇幼卫生事业是一个发展与稳定同具的时期。接生员在这一时期也是积极与平稳的线性上升状态。在城市,她们由所在地段的联合妇幼保健站、妇儿保健站管理与监督;在郊区则按乡或大队组成接生站、接生组,其中有群众威信、新法接生技术熟练、有组织能力的接生员任站长、组长。接生站设立在易于集中的地点,便于接生员开会,并由较近的妇儿保健分站、联合妇幼保健站或乡卫生所妇幼组来管理与监督。她们是政府妇幼保健网的最基层——初级妇幼保健人员,她们如大部分旧产婆那样为周围的孕妇们做最基本的生理性接产工作,与基层妇女干部⑯有关基层妇女干部在新中国成立初期国家与社会之间扮演的作用,可参看王政的研究。王政:《居委会的故事:社会性别与1950年代上海城市社会的重新组织》(载吕芳上主编:《无声之声I:近代中国的妇女与国家(1600-1950)》,台湾“中央研究院”近代史研究所,2003年);Wang Zheng,“State Feminism”?Gender and Socialist State Formation in Maoist China,Feminist Studies,2015,31(3)。一起助力新中国的妇女解放。

1958-1965年被认为是全国包括上海妇幼保健工作的曲折发展阶段。“大跃进”与人民公社化运动初期让上海接生员在妇女保健事业中的地位有了很大的“跃进”,主要是在郊县。“大跃进”中农村产院如井喷之势在人民公社中出现。与城市中“产院”一词为“产科医院”之简称不同的是,农村产院是“妇产院”的简称,没有“医疗”的功能,只是生理性分娩的场所。改革开放后卫生部门的志书称之“农村简易产院”[30](P210)。该机构以苏联集体农庄产院为样板,由助产士掌管,主要实行两方面工作:(1)庄员分娩时实行助产;(2)对孕妇、母亲及乳儿实行各种服务(登记、观察妊娠经过,早期诊断妊娠病例,对妇婴巡回护诊,卫生教育等)。以3个床位为基准,一个助产士能够充裕地服务3-5个床位。对农庄产院与医务区医师工作地点之间或与附近医院之间的距离有一定要求,同时对产院与农庄之间的交通工具有要求。产院要有3-4间房屋,面积至少100平方米。产院可以收容正常的产妇,若产妇送来时,已有某种妊娠并发症或分娩并发症,且情形危及时,不能拒绝,必须收容并立即请医师过来,如可能则迅速送医院。产院助产士在整个妊娠期间对孕妇进行观察,能预先估计到分娩时可能发生的并发症。助产士若遇异常分娩,则说明她事先对孕妇的观察不到位,没有提早查明孕妇将要发生的并发症[32](PP7-13)。

学习苏联经验,全国农村产院如雨后春笋般建成。它们与这一特殊时期人民公社中彰显群众生活集体化的公共食堂、托儿所、幼儿园、幸福院、敬老院等生活福利设施属于一个“跃进”浪潮。有的是从之前的农村接生站“跃进”为“产院”,有的则是将分散各处的接生员组织动员起来,在公社空房旧房中新成立的。秉承“发动群众、勤俭办产院”的精神,上海郊县的产院一般有3-10张床位,1958年时约有539所,产床 1929 张,1960 年增加到 1669 所[30](P210)[33]。产院与妇幼保健站相比,最大的优势是拥有床位,可让广大农村的孕产妇享受新法接生与“住院分娩”的福利,并得到产前后仔细检查与护理,免去了孕产妇或助产士往返保健站与产家的奔波之苦,得以“彰显”社会主义“大跃进”与人民公社化运动给妇女带来的尊重与爱护。相比而言,“大跃进”不久前的上海市区,享受住院分娩还只是那些初产或六胎以上之产妇以及享受公费医疗者的权利。

然而,中国的助产士数量不及苏联,于是,以集体农庄产院为模板的农村产院在“大跃进”时期的中国是简易版的。苏联农庄产院由助产士掌管,而中国农村产院则大部分由接生员运作。接生员在这一时期的地位大为提升,她们成为各大媒体报道的香饽饽。1961年6月2日的《新民晚报》报道了金山县张堰公社界山大队产院接生员“严家姆妈”陆宝芳,九年前41岁的她被改造训练为接生员,此后一直用新法接生为身边的产妇接生。人民公社化后,“产院”成立,她开始掌管这个人手不多、设备条件差的女社员分娩空间。她非常重视消毒工作,严格执行接产“四消毒”制度。她也重视产前检查,刚开始时,孕妇响应不多,她只能挨门踏户、奔走田头,进行产前检查的宣传[34]。可以看出,新中国成立初期经改造训练的产婆变成接生员后,恪守新法接生,在人民公社化产院成立高潮中,可以凭着一己之力掌管着大队的产院。

上海女作家茹志鹃的代表作之一——《静静的产院》也描绘了人民公社产院中接生员的故事。1956年初级社的时候,杜社长以革命任务的要求派谭婶婶去镇上学习新法接生,一个月学成归来时带了两个卫生包,此后到处给人接生、宣传卫生科学及与旧产婆斗争。人民公社成立后,摇身一变的杜书记拨给谭婶婶三间房子。谭婶婶自己做了一张办公桌、弄来一张高脚产床,发展了五个床位。“办公室兼产房”,但“产床上平展展的白单子,产床横头的白色屏风,白木的三屉桌、白的墙壁、白的屋顶”给人以清洁、卫生的想象,“这是一所幽静整洁的产院。”在谭婶婶的心里:“这不是跟医院差不多了吗?”产院成立后,她带着医院的想象,剪掉了发髻,还学会了打针,学会了产前检查、量血压、抽血、缝线、拆线。每当碰到小手术,会请镇上的医生来产院做,她从容的做助手。谭婶婶作为接生员,在公社里获得与旧产婆、老法接生斗争的胜利,并能够掌管着一所类似医院的产院。这让她获得全乡母亲的爱戴,她为自己感到自豪,甚至偷偷地认为自己是“产科医生”了[35](PP12-22)。

“大跃进”中农村产院的高潮在1960年后逐渐褪去,这与“大跃进”运动的结束直接相关。另外,“大跃进”、自然灾害导致了人民生活困难、生育率下降,产院本身的社会功效也随之下降。到1962年上海郊县的产院基本全部撤销,只留下其中小部分软硬件实力不错的,接生员又分散到各村、大队中,恢复不脱产的身份。华嘉增在其著作及接受笔者的访谈中,都透露出对“大跃进”三年妇幼卫生工作的褒扬之意,她在回顾新中国成立后30年中国妇幼卫生事业时,提出了“三起三落”的说法,认为1958-1960年是一次“起”与“落”的过程,这次“起”便体现在“大跃进”与人民公社化初期农村产院的“红红火火”,而“落”则是大跃进结束后的产院撤销。她指出:每次“落”都是“机构统统被拆掉,三级网络都拆掉,队伍也解散掉,那么人员呢改行,工作呢停掉。工作被停掉,两个死亡率回升,妇女疾病增加”⑰华嘉增口述访谈,访谈人王瀛培,2015年1月21日。。“落”会使妇幼卫生的发展受到极大的挫折,在卫生工作的三大支柱中落伍掉队,大大落后于医疗、防疫两条战线的发展[31](P5)。

五、接生员复训与补训

华嘉增将1963-1966年作为下一“起落”阶段,上海郊区接生员的实际发展状况是与之相符的,1961-1962年是上海郊县接生员工作的一个低谷。中央为了纠正“大跃进”中的冒进,1960年冬,党中央决定对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”。此后两年全国妇幼卫生行政工作的重点在于执行这“八字方针”,主要体现在忙于各地妇幼保健机构的调整精简。另外,“大跃进”中对女性劳动力的过分透支,导致农村妇女妇科病发病率显著提高;同时,中央关于“认真提倡节制生育”的工作指示,分散了这两年妇幼卫生工作的方向,农村接生员的管理工作被疏忽。

其实,上海接生员的疏于管理要追溯到1958年下半年“大跃进”浪潮初起对三级妇幼保健网的影响。那时,第三级的联合妇幼保健站合并为地段医院或公社、乡镇卫生院中的妇幼组,原本属于她们的接生员管理监督工作,如月会制度等,一并被转移到了基层医院,医院对接生员的管理不像联合妇幼保健站那样易于操作,故未抓紧,加上区县妇幼保健所没有很好地督检,管理松弛下来。不过,“大跃进”中农村产院的纷纷成立,接生员地位的提高,产院带来产科医院似的工作空间,又赋予她们医生身份的想象,她们还能很好地按新法接生的标准严格要求自己。但“大跃进”结束后的纠正与调整,使产院逐渐被解散,她们又分散回村与大队,成为不脱产的接生员。她们没有了产院的地位与身份激励,加之也没有产院中相对不错的接生环境,接生员的负面问题开始频繁出现。首先,公社卫生院疏于管理,没有定期召开接生员月会,甚至有的没有该制度;有的卫生院对接生员的接生包消毒问题根本不过问,由接生员自己消毒;对她们的接生工具和接生质量不抽查,一些接生员的剪刀已生锈,接生工具凌乱不堪,有的消毒员的消毒盒变成了饭盒。另外,很多接生员乱动“手术”,卫生院没有向区县妇幼保健所报告、也不做处理。其次,正因监管不力,接生员不遵守新法接生公约,仍行旧法接生。以上情况在1958年从江苏并入上海的10个郊县中表现得尤为明显。另外,接生员作为新政权推行新法接生重要力量,当中的大多数依旧是建国初期由旧产婆改造与训练而来,年龄逐渐偏大,慢慢离开岗位,后来培训的助产员只占很少比例[36]。

这些原因使得1963年后接生员的复训与补训工作变得重要,主要是每年制定计划,对已受过训练的接生员进行轮训与复训,对因接生员年老、死亡或停业等原因而缺少接生员的地方,挑选新人,组织补训[25](P63)。这项工作一直延续到接生员退出历史舞台。其实,该阶段对接生员的复训与补训的方式方法与新中国成立初期改造与训练接生员是类似的。“复训接生员”犹如新中国成立初期改造有一定接生经验的旧产婆,“补训接生员”则犹如在毫无接生经验的妇女中选人进行培训。十分有趣的是,1960年以来,对新法接生及接生员管理疏忽的原因包括妇幼卫生工作的重心在防治妇科疾病与宣传计划生育中有所分散与倾斜,但是这一阶段的接生员复训与补训却就给她们加进了妇科疾病防治与计划生育宣传、技术指导的内容[37],希望她们在巩固与夯实新法接生力量的同时也顺带补充妇女保健中妇科病与计划生育的应对力量。

六、小结

接生员是新中国成立后,国家为了降低惊人的产妇死亡率和婴儿死亡率,在推广新法接生工作中,通过改造旧产婆与培训新的基层妇幼保健力量而产生的一种初级妇幼保健人员身份。她们的主体还是在中国存在几千年的产婆,她们曾一度被现代医学所污名,但中共却利用自己的力量在全国开展了一场针对她们的革新运动,将她们纳入国家所掌握的医疗卫生体系内,在卫生与妇女两个领域彰显社会主义的优越性。接生员通过接受改造、训练与管理,国家及医学赋予她们合法身份与地位。她们也的确为新社会做出了重要贡献:1950-1958年,上海全市的新法接生率从46.5%逐年上升到98.3%;1965年产妇死亡率和婴儿死亡率分别下降至30.1/10万、15‰[8](P270)。类似的数据在全国能够普遍获得。

改造旧产婆与培养接生员是新中国妇幼卫生工作的组成部分,接生员在所能及的生理分娩领域发挥自己的作用。民国时期,杨崇瑞的理论与实践中也有产婆训练,但只是“除旧”,也即改造产婆。相比之下,那时妇幼保健从业人员的“布新”却是依靠助产学校来培养助产士。不过那时的“除旧”还未获得广泛成效。而新中国成立后,在“除旧”同时,却开辟了不一样的“布新”之路,就是形塑了社会主义接生员的身份。可以看出,新中国成立初期的这些具体实践拓展了杨崇瑞过去的理论。与杨崇瑞民国时期的实践主要在城市相比,新中国成立后的产婆改造与培训接生员则在统一的中央政令下遍及全国,无论是本文中的上海,还是贺萧笔下的陕西农村。但如同贺萧所说“一切社会主义都带有地方性”[38](P17),对比她研究的陕西接生员,因为背后科层化的三级妇幼保级网,上海的接生员在被管理和职责划分上要严格得多,体现了国家政策的实施与地域环境的关系。

“大跃进”中,农村集体化生活,让与城市产科医院简称同名的“产院”普遍成立,这为上海郊县开展住院分娩打下了基础。接生员在这一时期地位提高,成为社会主义优越性在农村妇女工作中的体现,她们可以脱产去掌管与打理一家与城镇医院妇产科差不多的“产院”,自己也获得了产科医生的想象。产院虽是“大跃进”的产物,但接生员们带着医院的管理图景与操作规范,让女社员享受了与城镇住“医”院生产一样的“住院分娩”。产院是妇幼卫生领域在“大跃进”中为数不多在后来被业内人士表扬的工作。但是,对“大跃进”整体状况的纠正、调整让使接生员地位、信心提高与接生环境变好的产院戛然而止。接生员重新回到村、大队中,以不脱产的方式,为群众接生。加上卫生部门疏忽了管理,她们的新法接生工作发生倒退,远离了最初成为接生员所接受与遵守的技术与管理标准。相比之下,上海市区的接生员则没有类似的机会,随着接生员年岁的增长、助产士的大量培养、妇产医学的发展、人们生育观念的改变,她们很快退出了历史舞台,接生员这一身份也逐渐完全农村化。

[1]蔡景峰、李庆华、张冰浣编.中国医学通史·现代卷[M].北京:人民卫生出版社,2000.

[2]杨念群.再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832-1985)[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[3]赵婧.西医产科学与南京国民政府时期的产婆训练[J].史林,2013,(4).

[4]杨崇瑞.产科教育计划[J].中华医学杂志,1928,(5).

[5]严仁英.学习杨崇瑞的献身精神[A].严仁英编.杨崇瑞博士诞辰百年纪念[M].北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版,1990.

[6][美]汤尼·白露著,沈齐齐译.中国女性主义思想史中的妇女问题[M].上海:上海人民出版社,2012.

[7]金一毛.接生[N].文汇报,1950-10-30.

[8]张明岛、邵浩奇主编.上海卫生志[M].上海:上海社会科学院出版社,1998.

[9]周春燕.女体与国族:强国强种与近代中国的妇女卫生(1895-1949)[M].台北:丽文文化事业股份有限公司,2010.

[10]妇幼卫生展览 今举行预展[N].新民晚报,1950-06-14.

[11]妇幼卫生展览 还是昨天闭幕[N].新民晚报,1950-07-01.

[12]上海市第一届妇幼卫生展览会编.上海市第一届妇幼卫生展览会汇刊[G].上海市人民政府卫生局,1950.

[13]福利部参加妇幼卫生展览会(杨思区)工作总结[Z].上海档案馆C31-2-88-38,1951年2月.

[14]胡田成.怎样改造旧产婆与训练接生员[M].上海:华东医务生活社,1952.

[15]上海市人民政府卫生局关于解放前后上海市妇儿保健工作显著进展情况[Z].上海档案馆B242-1-304-34,1951.

[16]改造旧法接生 蓬莱区政府卫生科 举办产婆学习班[N].文汇报,1950-11-07.

[17]又讯[N].文汇报,1950-12-29.

[18]陶雯、郝履定.深刻的启迪难忘的教诲[A].严仁英编.杨崇瑞博士诞辰百年纪念[M].北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版,1990.

[19]卓群.改造中的旧产婆[N].新民晚报,1951-11-12.

[20]上海市人民政府卫生局关于产婆改造及管理实施办法[Z].上海档案馆B242-1-305-35,1951年6月.

[21]上海市产婆改造和管理办法(草案)[Z].上海档案馆B242-1-303-16,1951年11月8日.

[22]上海市卫生局关于产婆改造及管理实施办法草案[Z].上海档案馆B242-1-303-1,1951年11月8日.

[23]上海市卫生局产婆改造及管理实施办法草案[Z].上海档案馆B242-1-303-12,1951年11月8日.

[24]上海市人民政府卫生局1953年妇幼卫生工作总结[Z].上海档案馆B242-1-557,1953.[25]《新中国预防医学历史经验》编委会.新中国预防医学历史经验(第四卷)[M].北京:人民卫生出版社,1990.

[26]宫乃泉.必须重视妇幼保健[N].文汇报,1951-09-23.

[27]舒同.关于华东文化教育工作的报告[N].文汇报,1951-11-28.

[28]邓颖超.新中国妇女前进再前进[N].文汇报,1952-09-24.

[29]闻声.模范接生员周新莲[N].文汇报,1951-12-07.

[30]《上海卫生工作丛书》编委会.上海卫生1949-1983[M].上海:上海科学技术出版社,1986.

[31]华嘉增、朱丽萍编.现代妇女保健学[M].上海:复旦大学出版社,2012.

[32][苏]尼古拉耶夫著,贾同彪译.苏联农村助产士手册[M].沈阳:东北医学图书出版社,1953.

[33]适应跃进形势、为更大跃进服务,全国妇幼卫生事业迅速发展,上海各县大力发展巩固农村产院[N].文汇报,1959-03-03.

[34]宋学谦、何刘.乡村接生员严家姆妈[N].新民晚报,1961-06-02.

[35]茹志鹃.静静的产院[J].人民文学,1960,(6).

[36]农村新法接生质量情况汇报[Z].上海档案馆 B242-1-1687-23,1965 年7 月.

[37]上海市农村接生员培训情况汇报(初稿)[Z].上海档案馆B242-1-1687-36,1965年7月.

[38][美]贺萧著,张赟译.记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史[M].北京:人民出版社,2016.

责任编辑:绘山

Consolidation and Reform:From Old Days Midwife to Socialist Obstetricians in Shanghai

WANG Ying-pei

(School of Politics,Anhui Normal University,Wuhu 241002,Anhui Province,China)

midwife;socialist obstetricians;reform;Shanghai

Obstetricians were created by the ministry of health after the founding of the People's Republic based on consolidating and reforming the traditional midwife systems that had been around for thousands of years.They were by and large traditional midwives who

training to use modern delivery methods and work as grassroots women and child health workers to help reduce the high rates of maternal and infant mortalities.Although midwives did not have a good reputation after modern western medicine came along,the Chinese government led by the Communist Party utilized its state power to reform the traditional midwife systems and consolidate the newly trained obstetricians into the public health care networks.These modern midwives thus had legitimate status after this state led transformation.

D442.9

:A

:1004-2563(2017)04-0088-13

王瀛培(1988-),男,安徽师范大学政治学院讲师,历史学博士。研究方向:医疗史、妇女史。

本文为安徽师范大学博士科研启动项目“国家卫生行政下的中国妇女保健理论与实践——以对1949-1965年上海的考察为主”的阶段性成果。