多源数据视野下的农民工跨户籍婚姻*

——基于城镇化类型与性别视角的分析

2017-08-01靳小怡段朱清

靳小怡 段朱清

(1.2.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安,710049)

多源数据视野下的农民工跨户籍婚姻*

——基于城镇化类型与性别视角的分析

靳小怡1段朱清2

(1.2.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安,710049)

多源数据;农民工;跨户籍婚姻;城镇化类型;性别视角

农民工与城镇居民实现跨户籍的婚姻缔结,是农业转移人口市民化在家庭层面的具体表现形式之一。文章利用多源调查数据,基于城镇化类型与性别视角,从宏观和微观层面对农民工跨户籍婚姻进行趋势和成因分析。研究发现,中国的跨户籍通婚率在13%左右,同质婚仍是中国人口婚配的主要模式;近年来,女性跨户籍通婚率高于男性,但男性跨户籍通婚也在持续上升;与就地城镇化地区相比,异地城镇化的社会开放程度更大、阶层流动状况更好,对婚姻缔结的影响更大,更有可能发生跨户籍婚姻。人力资本仍旧是跨户籍婚姻的决定性因素,家庭因素对跨户籍婚姻具有促进作用,年龄、职业阶层、受教育程度和收入方面的相对优势是农民工现阶段弥补户籍劣势实现与市民通婚的主要途径。

though men's rate of inter-hukou marriages is rising steadily.Compared with inter-hukou marriages in nearby cities and towns,cross region inter-hukou marriages in metropolitan areas have a higher rate as there are more opportunities in big cities which are seen to be more open and have greater room for social mobility.It has been found that human capital is important to hypergamy;that is,well-educated migrant workers with higher incomes are more likely to marry urban-hukou holders.Their parents'occupation and education are also important.This study helps to understand inter-hukou marriages in the context of urbanization in China.

一、问题的提出

随着“新型城镇化”战略的推进,农业转移人口(主要是农民工)的规模不断扩大,2015年达到2.74亿人,预计到 2025年将超过 3亿[1]。“十三五”期间,实现“以人为核心”的城镇化已经成为人口社会可持续发展的奋斗目标①《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发[2016]8号),http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/06/content_5039947.htm。。农民工的生活场域从相对封闭、落后的乡土社会快速转换到现代化都市和城镇,其职业身份、生活方式及价值观念也发生了变化,进而对农民工融入城市社会产生重要影响。要解决复杂的农民工社会融合问题,首先要解决农民工最基本的婚姻家庭问题[2](PP151-155)。笔者对深圳农民工的初步研究发现,尽管户籍的同质匹配仍占主流,但“跨户籍婚姻”(一方为城市户籍,另一方为农业户籍)的比例逐渐上升,处于社会经济资源优势的农民工更可能实现跨户籍通婚,未婚农民工的跨户籍通婚意愿较强[3](PP30-38)。在户籍制度改革推动下,“跨户籍婚姻”已不仅仅是农民工进入城市的一种婚姻选择,也是其城市融入的一种表现形式,更是推动“以人为核心”的新型城镇化的又一新生社会力量。

作为婚姻缔结的核心要素,婚姻匹配是考察社会分层、社会流动的重要切入点[4](PP75-86)。自古以来,“门当户对”的择偶观念都是婚姻缔结的重要原则,户籍是从相同或相似阶层挑选配偶的首要衡量指标。尽管农业户籍并不一定代表较低的社会阶层,但在社会阶层、社会流动和婚姻匹配的研究中,户籍类型仍然具有重要影响:首先,受城乡二元户籍制度影响,农业户籍和非农户籍捆绑着不同的基本公共服务、社会资源及发展机会,户籍类型本身就是社会经济地位的一个重要标志,对婚姻缔结的影响值得特别重视;其次,户籍的辖地管理也造成资源配置和利益分配的地域结构性差别;再次,受到国家和地方政策的控制,户籍类型不随工作地或居住地的迁移而改变,从低福利地区到高福利地区落户更是受到严格控制;最后,巨大的城乡社会文化差异也导致城乡人口通婚困难,形成城乡相对隔离的“内婚制”,农业户籍人口的婚姻市场被局限于社会经济发展相对落后的农村地区[5](PP89-95)。陆益龙发现,在入党、经济收入和职业地位等方面,农村居民的机会明显少于城市居民,农业户籍在体制内只能从事农业,而且农业收入又在价格和福利政策安排下相对于非农职业普遍偏低[6](PP149-162)。因此,作为城乡二元户籍制度下的特有产物,“跨户籍婚姻”是农民工社会融合的具体表现和快速市民化的通道,农业户籍人口在多大程度上能够打破“同类婚”的“玻璃天花板”,与城市户籍人口缔结“跨户籍婚姻”,可以从一个侧面反映社会阶层向上流动的可能性,从婚姻的户籍匹配层面探索农民工群体社会流动的渠道,进而反映社会的开放性和包容性。

“十三五”时期,流动人口继续向沿江、沿海、沿主要交通线地区聚集,超大城市和特大城市人口继续增长,中西部地区省内流动农民工比重明显增加,这意味着两种城镇化类型同时增长的分化格局已经形成,包括以东南沿海和超大城市作为主要流入地的异地城镇化(以跨省流动为主,离土又离乡)和以中西部地区中小城市/镇为主要流入地的就地就近城镇化(以省内或市内流动为主,离土不离乡),不同类型城镇化背景下农民工的生活方式和现代化程度存在明显差异,从而对其婚姻观念和婚姻行为产生不同影响。

目前聚焦农民工“跨户籍婚姻”的研究较少,少数研究主要基于地方性数据进行初步探索,基于全国性数据的宏观趋势分析以及个人和家庭微观层面上的影响因素研究并不多见。因此,本文聚焦新型城镇化分化格局下农民工婚姻的户籍匹配,对两类城镇化地区(按农民工流动距离划分)的农民工跨户籍婚姻特征、发展趋势以及影响因素进行对比分析,从一个侧面揭示农民工在婚姻家庭层面实现社会融入的区域差异,在一定程度上反映城镇化类型对农民工婚姻户籍匹配的影响,并为制定有针对性的、面向两类城镇化地区的农民工市民化政策提供现实依据。

二、理论分析与研究思路

1.相关理论回顾

“阶层内婚制”(也称同质婚或同类婚)是夫妻匹配的主要类型,人们在择偶时遵循从相同或相似的阶层群体内挑选配偶,这种“门当户对”式的同质婚在世界范围内都具有普遍性。对此,结构理论认为,婚姻市场通常由社会地位和地域位置来界定,在婚姻市场上具有相似社会地位或其他相似特征的男女相遇的机会更大,因而婚姻策略关系主要表现为同类婚[7](PP106-129);文化理论认为,婚姻还包含道德、习俗、种族和文化差异、宗教信仰的约束,成为社会的结合和文化的结合,由于物质文化和精神文化的基础作用,婚姻的观念、习俗、方式都受到了现实社会政治和文化生活的深刻影响,使婚姻服从于社会价值体系和社会政治文化要求[8](PP31-36);婚姻寻找理论(Marital-Search Theory)认为,当婚姻市场中具有相同或类似特征的潜在配偶供给短缺时,择偶机会下降,缔结“同质婚”的可能性降低[9](PP993-1014)。以上理论均对当代农民工婚姻匹配具有解释力。

中国的婚姻匹配特征在改革开放后发生了显著变化,人力资本等自致性因素的作用力上升,家庭背景等先赋性因素的作用力经历了一个先降后升的过程[10](PP43-51)。有学者认为“门当户对”在中国社会的婚配中作用很大,甚至还有增强趋势[11](PP122-136),另一些研究则发现决定婚配标准的重要因素是个体的潜在经济能力[9][10][11],中国家庭收入调查(CHIP) 数据发现,中国的婚配不但存在自身职业阶层的正向匹配,也存在父亲职业阶层的正向匹配,而且后者的匹配趋势增强,社会阶层的代际固化趋势明显[12](PP65-71)。婚姻匹配度在很大程度上影响着社会资源和财富的集聚程度以及社会分层体系的运转,成为衡量社会开放度的新指标[13]。由此看来,在男性婚姻挤压效应还未完全显现的背景下,对于处在城乡二元社会夹层中的农民工群体,要实现与市民阶层的跨户籍通婚,突出社会地位和地域位置作用的结构理论对农民工婚姻户籍匹配研究的适用性更强。

2.研究视角

城镇化类型/区域视角。城乡人口流动已持续三十多年,相比于没有流动的农业户籍人口,农民工群体的婚姻缔结呈现出新的特征。按流动距离长短(通常按县域划分,也有按省划分)[14],城镇化分为异地城镇化和就地就近城镇化两种类型。相比于异地城镇化,就地就近城镇化是一种能够实现早出晚归或周期性(至少3-5天)往返(于就业地与家庭之间)的城镇化模式[3],其生活成本较低、生存压力较小,能够更好地适应当地环境和长期发展。城镇化类型对农民工婚姻缔结的影响不容忽视:其一,就地就近城镇化中农民工的生活场域基本未离开原有的乡土社会,婚姻市场上的潜在配偶资源的同质性较强,现代化程度较低,发生跨户籍婚姻的可能性较小;其二,异地城镇化中农民工的生活场域远离原生的乡土社会,现代化程度高,婚姻市场上潜在配偶资源的异质性较强、择偶空间大,更有可能发生跨户籍婚姻。中国的异地城镇化主要出现在东部地区的大城市(以跨省流动为主),就地就近城镇化则主要出现在中西部地区的中小城市/镇(以省内或市内流动为主)。因此,从城镇化类型视角,分别分析两类城镇化地区的跨户籍婚姻,不但可以揭示由社会经济发展不均衡带来的跨户籍婚姻的地区差异,还可以在一定程度上反映城镇化类型对农民工户籍匹配的影响。

性别视角。性别作为婚姻研究的基本视角,在农民工的婚姻缔结中表现出重要差异。“男主外,女主内”的传统社会性别分工,使男性更加关注事业发展,而女性更加关注婚姻家庭。“女儿”在传统家族文化中被视为暂时的家庭成员,从属地位依然普遍存在,因此父母通常给女儿很少的经济、职业投入[15](PP6-7),通常能够使户籍农转非的途径,例如买房、受教育或职位升迁,对农村女性的适用性远远低于男性,这造就了农村女性社会地位上升渠道狭窄的现实,遵循传统“男高女低”的婚配模式,大规模的城乡流动对女性农民工的择偶范围产生了显著影响[4][5],与农村男性相比,跨户籍通婚依然是中国农村女性实现向上社会流动的主要渠道。

3.影响因素

首先,在婚姻匹配的研究中,“先赋性因素”和“自致性因素”一直以来备受关注。先赋性匹配是比较双方的家庭背景(家庭因素),看是否“门当户对”,是从代际阶层再生产的角度测量社会的代际开放性程度;自致性匹配是从婚姻当事人的个人社会经济特征(个人因素),看双方在职业、教育等方面是否“般配”,侧重考察新一代阶层的建构过程及其固化程度[16](PP27-33)。其次,农民工群体的代际分化日益明显。与第一代农民工相比,作为逐渐成为农民工主体的“80后”,“新生代农民工”不再像父辈那样甘作城市的“过客”,由于自身受教育水平高,缺乏农业生产经验,向往城市生活,更希望永久定居城市,更多参与城市社会生活与社会管理,在追求缩小与城市市民在经济生活方面的差距之外,在社会生活方面有着更高的需求,这必然会对婚姻缔结产生重要影响。再次,“流动特征”对农民工群体的婚姻缔结至关重要。人口流动使地理通婚圈日益扩大,跨地域通婚日益增加[17](PP52-57);农村婚龄女性大量外流,外嫁比例很高[18](PP37-42);关于农村女性跨城乡通婚的发展趋势的发现不一致,有的发现呈增加态势[5],有的发现呈减少态势[19](PP60-71),也有研究指出,增加的主要是城镇男性和农村女性之间的通婚[20](PP1-18)。以上研究表明,婚姻匹配和婚姻迁移在空间上往往不是均衡的,如果针对农民工群体的婚姻研究忽略流动经历、流动距离的影响,可能对现有问题造成误判。

4.研究框架与思路

目前对农民工社会流动的研究较多,但通过婚姻实现社会经济地位提升的定量研究仍不多见,可能的原因包括:其一,由于流动人口婚姻缔结的户籍匹配数据较少,尚未见到对不同数据源的跨户籍婚姻宏观发展态势的系统梳理及分析;其二,多数研究主要使用2006年中国综合社会调查(CGSS)数据进行宏观层面的分析,鲜有微观层面的定量分析;其三,关于婚姻匹配的研究较多,但聚焦户籍匹配的专门研究较少,在城镇化类型/区域、性别、代际等多视角的综合分析更少;最后,现有研究主要基于城市居民的视角,分析跨户籍通婚的城市居民的特征,较少关注农村户籍一方的社会经济特征。

本文聚焦新型城镇化分化格局下农民工婚姻缔结的户籍匹配,对异地城镇化地区和就地就近城镇化地区的农民工跨户籍婚姻的特征、发展趋势以及影响因素进行对比分析,试图揭示农民工在婚姻家庭层面实现社会融入的区域差异,在一定程度上反映城镇化类型(迁移/流动距离)对农民工婚姻户籍匹配的影响。

由于目前全国性的相关数据非常匮乏,为最大限度反映农民工“跨户籍婚姻”的宏观发展态势、探索其影响机制,本文在全面分析目前可得的相关全国性数据及地方性数据基础上,综合使用多源数据进行探索性研究。本文选取城镇化类型和性别作为主要视角,综合利用全国性和地方性的多源数据,试图勾勒出当代农民工跨户籍婚姻的现状及发展趋势,分析“跨户籍婚姻”的个人因素(自致性因素)、家庭因素(先赋性因素)、夫妻匹配(相对资源)因素和流动经历(变量选取见图1)。

图1 研究框架

三、数据与方法

1.多源数据的分析与选取

全国性数据。在目前可以公开申请使用的全国性数据中,中国综合社会调查数据(以下简称“CGSS数据”)、2010年第三期中国妇女社会地位调查数据(以下简称“2010妇女地位数据”)和国家卫生计生委的全国流动人口动态监测数据(以下简称“动态监测数据”)的应用范围较广、时效性较强、影响力较大②中国社会综合调查(CGSS)采用多阶分层PPS抽样,覆盖中国大陆31个省级行政单位,每年面向全国各地一万多户家庭展开,分别在2010-2013年调查中获得有效样本11783个(2010年)、5620个(2011年)、11765个(2012年)和11438个(2013年);2010年第三期中国妇女社会地位调查(个人卷)面向调查标准时点上(2010年12月1日)全国除港澳台以外居住在家庭户内的18至64周岁的男女两性中国公民,采用按地区发展水平分层的三阶段不等概率(PPS)抽样,获得有效样本29698个;2015年流动人口动态监测调查面向“在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的15周岁及以上流入人口”,按照随机原则在全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团流动人口较为集中的流入地抽取样本点,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,获得有效样本206000个。。其中,CGSS数据的历史较长、历年可用数据较多、应用范围和影响力最大,比较适合进行跨户籍婚姻的全国分布特征和发展趋势的宏观分析,但由于其综合性较强,缺乏农民工群体的流动特征及其婚姻的关键信息,难以进行跨户籍婚姻的影响因素分析。“2010妇女地位数据”有针对受流动影响的附卷,婚姻相关信息较为丰富,不但适合分析跨户籍婚姻的全国分布特征和发展趋势,而且可以支持跨户籍婚姻的影响因素分析。“动态监测数据”最大的特点是专门面向流动人口的全国性调查,流动信息较完整,但缺乏针对婚姻的关键信息;更遗憾的是,“动态监测数据”的目标样本为“在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的15周岁及以上流动人口”,且“夫妻一方为流动人口,另一方为户籍人口的家庭不属于调查范围之内”(“半边户”),这导致受访者及配偶全部为流动人口,只反映出农村流动人口与城市流动人口的通婚,而这只是跨户籍婚姻的一类(该调查在样本抽样阶段就排除了本研究所关注的跨户籍婚姻主体,即农民工与当地城市户籍人口的通婚)。相比之下,“2010妇女地位数据”与“CGSS数据”可以提供“半边户”数据,能够更全面地反映各类跨户籍婚姻的情况,可以较为准确地推断全国农民工婚配特征的分布状况及其影响因素。

首先,“2010妇女地位数据”与“CGSS数据”均为全国性调查,均采用多阶分层PPS抽样,其调查对象包括各类人群,其数据样本能够反映全国各类人群的整体特征,样本代表性较强,已广泛用于各研究领域对于全国情况的研究。其次,与“2010妇女地位数据”和“CGSS数据”相比,全国人口普查数据不能提供更多有关婚姻特征的信息,而且在相近的历史时期,全国人口普查仅有2010年的数据,因此利用2010-2013年CGSS数据具有更好的时效性。再次,与地方性农民工整群抽样调查的样本代表性相比,本文从“2010妇女地位数据”与“CGSS数据”中抽取农民工样本,可以覆盖更多类型的农民工(各类行业、东中西部各类地区等),其农民工样本的代表性可能更强。

地方性数据。地方性数据均来自西安交通大学“新型城镇化与可持续发展”课题组分别于2013年、2015年在深圳P区与河南Y县开展的农民工专项调查。深圳P区是典型的异地城镇化地区,是以跨省市流动为主的经济发达的东部大城市;河南Y县是典型的就地就近城镇化地区,是以市内流动为主的经济欠发达的中部小城镇。两次调查均采取便利抽样与配额抽样相结合的方法,面向调查时点在当地务工6个月以上具有农业户籍的流动人口,深圳市P区获得农民工有效样本2071个,河南Y县获得农民工有效样本1640个。深圳P区数据的跨户籍婚姻占比与全国水平最为接近,样本的婚姻家庭信息最为完善,而河南Y县的跨户籍婚姻占比较低、样本量较小,不适宜进行影响因素的多元回归分析。各数据源可提供的影响因素分析的关键变量情况见表1。

城镇化类型的划分。本文根据是否“跨县/市”来划分城镇化类型:(1)2015年动态监测数据中用“被访者本次流动范围”进行测量,“省内跨市”“跨省”和“跨境”均为异地流动,属于异地城镇化;“市内跨县”为就地就近流动,属于就地就近城镇化;(2)“2010妇女地位数据”根据问题“您有在户口所在地县市以外城镇连续务工经商6个月以上的经历吗?”进行判断,选择“2.目前正在外地”和“3.曾外出,已回乡”均为“有异地务工经历”,全部样本属于异地城镇化;(3)深圳P区作为典型的流动人口聚集区,常住人口逾60万、户籍人口约3.8万,代表着传统的大规模、远距离乡城人口迁移,深圳市城镇化率达到100%,跨市的异地务工者占100%,全部为异地务工,全部样本属于异地城镇化;(4)河南Y县为典型的低城镇化率小城镇,乡镇企业较多、现代农业发达,农村富余劳动力在非农忙时期多在本县产业集聚区内务工,全部样本属于就地就近城镇化(见表1)。

综上所述,2010年妇女地位数据与CGSS数据能够更全面地反映各类跨户籍婚姻现状与发展趋势的整体情况,而2010年妇女地位数据与地方性深圳市P区数据可以较好支撑对跨户籍婚姻的影响因素分析。因此,本文对多源数据的使用是基于对目前可得数据进行综合分析的最优选择,对跨户籍婚姻的分析可以较为准确地推断全国农民工婚配特征的分布状况及其影响因素。

表1 各数据源可提供的影响因素分析的关键变量一览

2.分析策略

基于对各数据源的样本特征、代表性和可获得的关键变量的分析,本文的多源数据分析策略如下:首先,由于“CGSS数据”缺乏“流动经历”的相关信息,动态监测数据调查面向群体与本文研究总体对象有偏差,本文仅用这两类数据分析跨户籍婚姻的时空分布特征,即“抓规律”;其次,使用“2010妇女地位数据”和地方性数据(2013深圳P区;2015河南Y县),通过描述性统计分析方法,分析不同城镇化类型地区跨户籍婚姻的发生特征和性别差异;最后,选用“2010妇女地位数据”和2013年深圳P区数据,利用Logistic回归分析方法,分性别分析农民工实现跨户籍婚姻的影响因素,即“找原因”,探究哪些因素导致传统“男高女低”婚配模式的变化。

3.关键变量说明

样本提取。为剔除老年群体和再婚群体等特殊因素影响,本文将目标人群设定为户籍类型为“农业户籍”,年龄处于“18-65岁”,婚姻状况为“初婚”的农民工群体。“农民工”身份界定,通过“是否有外出务工经历”来判断。

“跨户籍婚姻”的概念界定与户口划分。本文对“跨户籍婚姻”的概念界定为“一方为城市户籍,另一方为农业户籍”,本文所分析的“跨户籍婚姻”既包括农民工与当地城市户籍人口的通婚,也包括农村流动人口与城市流动人口的通婚。尽管各类数据源对于户口划分的口径略有差别(“农村户口”“农业户口”“城乡统一居民户口”),但由于分析的样本全部为“农业户籍”,其配偶为“农业户籍”或“城市户籍”,“城乡统一居民户口”并未包括在内,不存在户口类型难以甄别的问题。另外,由于各类数据均缺乏成婚前夫妻双方的户籍信息,本文假设“结婚前后户籍类型不变”;由于部分跨户籍通婚的农民工会在婚后实现“农转非”,本文分析的跨户籍婚姻比例存在一定程度的“低估”。

影响因素的时变性分析。“跨户籍婚姻”缔结的影响因素,理论上应该是结婚前的个人与家庭特征,但由于目前可得数据源均为截面数据,不能提供夫妻双方成婚前的职业、收入及教育程度信息及其父母家庭的婚前基本特征信息,因此本文假设“已婚者在调查时点的个体特征与婚前特征一致”,这会带来一定偏差,但由于本文旨在分析夫妻匹配特征,即夫妻双方在社会经济地位上的高低对比,而这种特征随时间变化的可能性不大,因此这种偏差的影响非常有限。同时,夫妻双方的父母家庭特征(父亲职业与收入)及教育程度的时变性并不强,伴随个体结婚而改变的可能性不大。鉴于农民工群体社会阶层固化现象较为普遍[21](PP69-79),职业阶层向上流动的可能性较小,从而“本人职业阶层”的时变性较小。

四、分析结果

1.时空特征

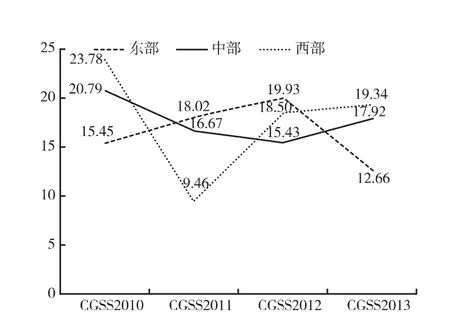

历年“CGSS数据”中,农民工发生跨户籍婚姻的概率基本在12%-13%,图2显示了在这样趋势下的两性差异,其中,女性跨户籍通婚率持续高于男性,且基本保持在16%-18%左右,男性发生跨户籍通婚的概率则呈现逐渐增长的态势。这说明,相对于男性农民工,婚姻仍然是女性农民工实现社会阶层向上流动的主要途径之一。

图2 跨户籍通婚率的时代变迁

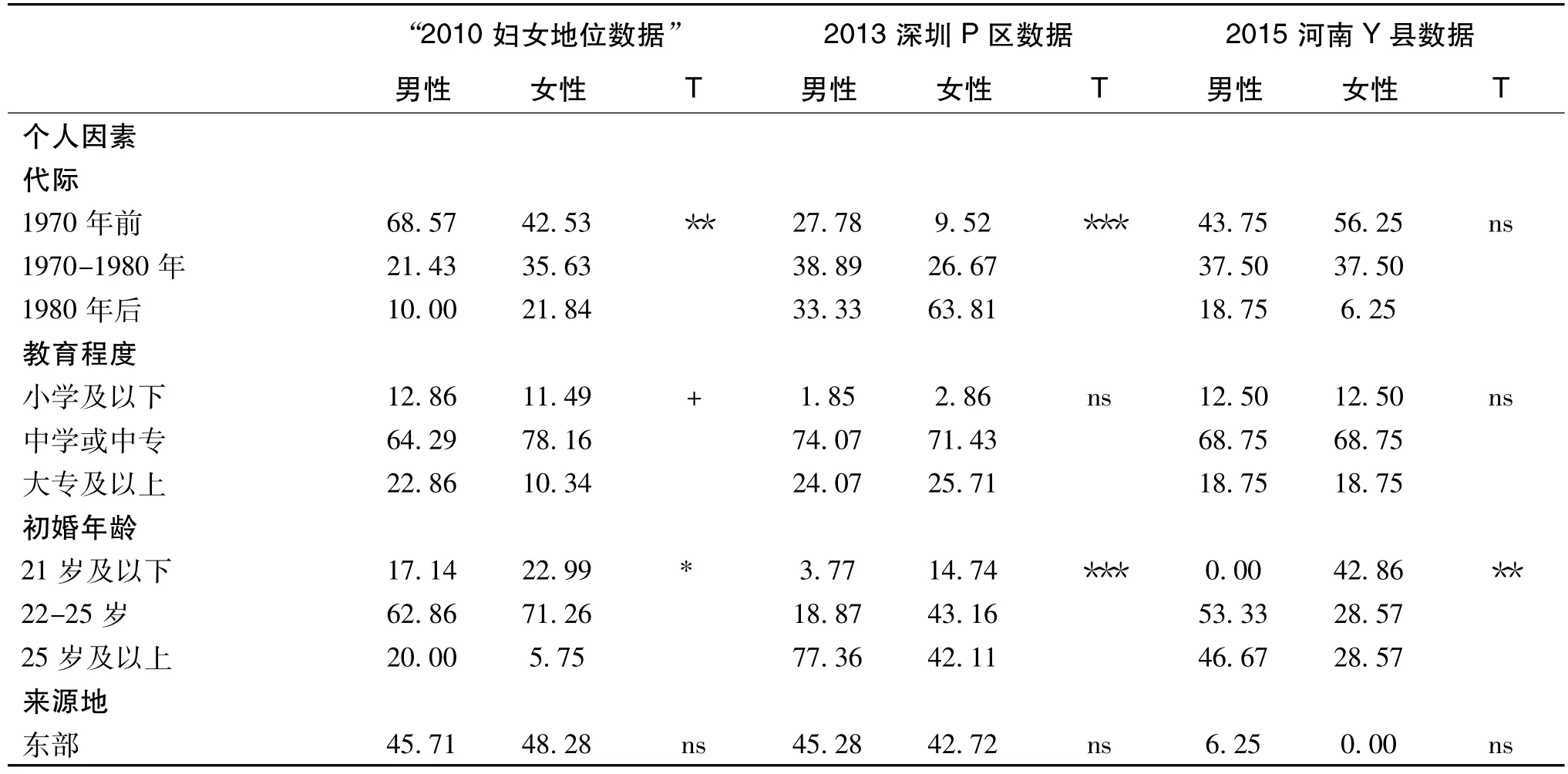

图3-1和图3-2反映了在不同流入地(东、中、西部地区)跨户籍通婚发展趋势的性别差异。总体看来,地域视角下两性差异依然显著,且呈现出不同特征,男性农民工跨户籍婚姻发生概率最大的地区为东部,中部地区的发生概率相对稳定,西部地区的发生概率最小;女性农民工在不同年份上的跨户籍婚姻最高占比在西部和东部地区之间相互交替,中部基本处于中等水平,说明以跨省流动为主的东部流入地城市的社会开放程度较高,和西部的城市相对落后,传统“男高女低”婚配模式更加流行,均会促进女性农民工实现跨户籍通婚。

图3-1 地域视角下的男性跨户籍通婚

图3-2 地域视角下的女性跨户籍通婚

图4将所有数据源按照婚姻队列分组,发现伴随婚姻队列的推移,跨户籍婚姻的发生概率呈现上升趋势,同时具有明显的城镇化类型差异:异地城镇化发生跨户籍婚姻的概率显著高于就地就近城镇化,远距离流动的异地城镇化地区的择偶空间更加多元化,择偶观念更为开放,使得跨户籍婚姻的发生概率有所增加;相比之下,就地就近城镇化地区的通婚圈较小、婚配观念较为传统,因此跨户籍婚姻的发生概率较低。伴随城镇化进程的发展,户籍在人们的择偶观念中逐渐式微,两性农民工群体通过婚姻实现社会上升流动的渠道将逐渐畅通。

图4 婚姻队列视角下各数据源的跨户籍婚姻发生率

2.性别差异

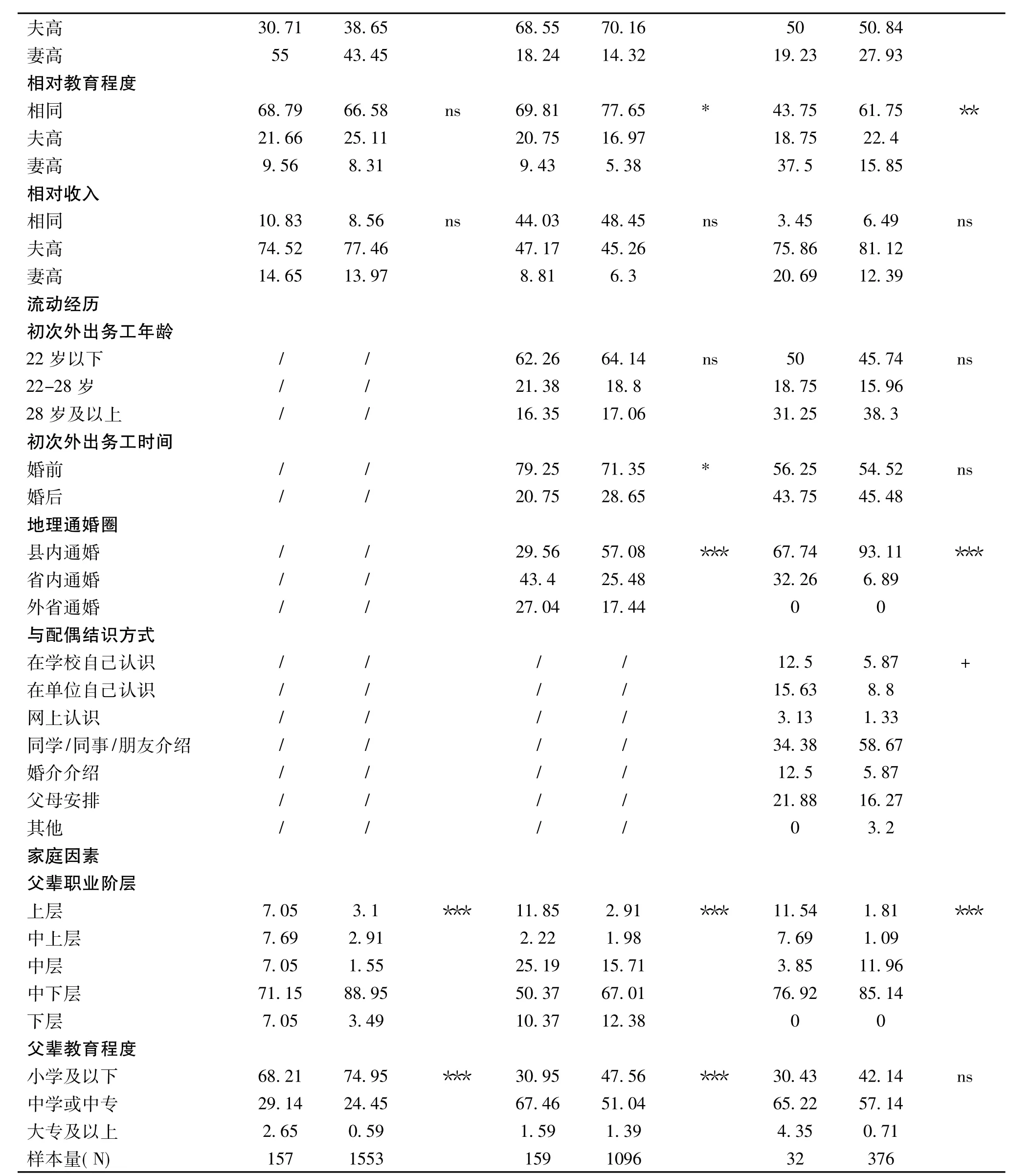

表2中三组数据均显示,跨户籍婚姻群体具有显著的性别差异,由于跨户籍通婚仍然是女性农民工实现社会阶层向上流动的重要形式,跨户籍婚姻的男性相比女性受到更明显的婚姻挤压,初婚年龄推后,且在异地城镇化中表现更为突出。较高的收入水平是农民工与市民通婚的重要优势,而职业阶层优势更有可能成为男性发生跨户籍婚姻的重要因素。流动经历方面,异地城镇化中表现为更多的女性发生了婚前流动,且初次流动时间越早,越有可能实现跨户籍婚姻,说明流动经历本身可能成为女性发生跨户籍婚姻的重要资本,其在婚姻市场上具有更大的年龄优势。最后,异地城镇化中,父辈的教育程度越高,对跨户籍通婚具有一定的促进作用。

表2 跨户籍婚姻的性别差异 (单位:%)

27.14 24.14 41.51 37.86 93.75 100.00西部 27.14 27.59 13.21 19.42 0.00 0.00本人职业阶层上层 5.71 2.30 *** 5.56 7.14 ns 0.00 0.00 ns中上层 27.14 14.94 12.96 7.14 6.67 6.25中层 42.86 14.94 46.30 34.69 46.67 25.00中下层 18.57 39.08 35.19 44.90 46.67 68.75下层 5.71 28.74 0.00 6.12 0.00 0.00夫妻匹配因素相对年龄相同 14.29 14.29 *** 12.96 13.33 ns 27.27 33.33 ns夫高 61.43 0.00 66.67 69.52 36.36 60.00妻高 24.29 85.71 20.37 17.14 36.36 6.67相对教育程度相同 61.43 74.71 *** 70.37 69.52 * 43.75 43.75 ns夫高 34.29 11.49 12.96 24.76 12.50 25.00妻高 4.29 13.79 16.67 5.71 43.75 31.25相对收入相同 10.00 11.49 *** 35.19 48.57 ns 7.14 0.00 ns夫高 85.71 65.52 57.41 41.90 64.29 86.67妻高 4.29 22.99 7.41 9.52 28.57 13.33流动经历初次外出务工年龄22岁以下 / / 46.30 70.48 *** 68.75 31.25 ns 22-28 岁 / / 22.22 20.95 12.50 25.00 28岁及以上 / / 31.48 8.57 18.75 43.75初次外出务工时间婚前 / / 68.52 84.76 * 68.75 43.75 ns婚后 / / 31.48 15.24 31.25 56.25地理通婚圈县内通婚 / / 38.89 24.75 ns 66.67 68.75 ns省内通婚 / / 40.74 44.76 33.33 31.25外省通婚 / / 20.37 30.48 0.00 0.00与配偶结识方式在学校自己认识 / / / / 12.50 12.50 ns在单位自己认识 / / / / 25.00 6.25网上认识 / / / / 6.25 0.00同学/同事/朋友介绍 / / / / 25.00 43.75婚介介绍 / / / / 12.50 12.50父母安排 / / / / 18.75 25.00家庭因素父辈职业阶层上层 2.90 10.34 + 12.5 11.49 ns 21.43 0.00 ns中上层 4.35 10.34 2.08 2.3 0 16.67中层 4.35 9.20 27.08 24.14 7.14 0.00中下层 82.61 62.07 47.92 51.72 71.43 83.33下层中部5.80 8.05 10.42 10.34 0.00 0.00

注:1.***p<0.001;**p<0.01;*p<0.05;+p<0.1;ns不显著。2.父辈信息均选取父亲职业阶层和教育程度。

3.个体与家庭特征

将不同城镇化类型的户籍匹配情况进行对比,发现跨户籍婚姻的群体具有显著特征。无论是哪种城镇化类型,跨户籍婚姻群体均表现出更高的人力资本(更高的教育程度和职业阶层)。在异地城镇化地区,上述优势更为显著。同时,由于异地城镇化中农业户籍人口流动距离更长,适应当地生活的时间更久,因此在初婚年龄方面更加推后。在跨户籍婚姻中,夫妻相对资源的异质匹配更多,婚配模式更加多元化;相比于就地就近城镇化,流动经历对异地城镇化下的农民工具有显著影响,婚前流动有利于提高经济收入、扩大择偶范围,从而促进了跨户籍婚姻的发生;另外,伴随流动距离的延长,跨户籍婚姻的发生概率增加。家庭因素对跨户籍婚姻的发生仍旧具有正向的促进作用,父辈更高的职业阶层和教育程度均会促进子代实现跨户籍婚姻(见表3)。

表3 跨户籍婚姻的个人与家庭特征 (单位:%)

注:1.***p<0.001;**p<0.01;*p<0.05;+p<0.1;ns不显著。2.父辈信息均选取父亲职业阶层和教育程度。

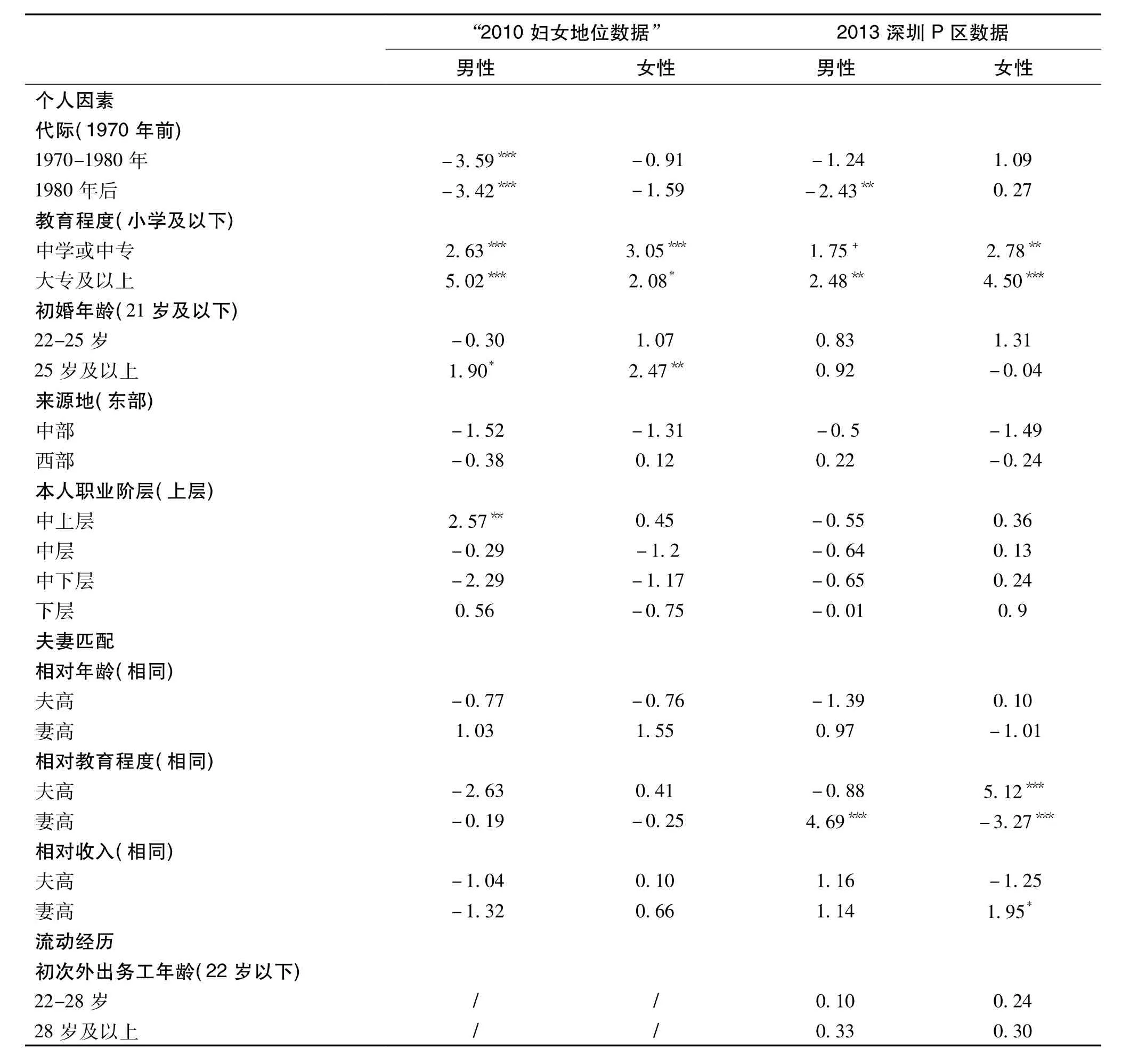

4.影响因素分析

表4显示了“2010妇女地位数据”和2013深圳P区数据进行跨户籍婚姻影响因素的回归分析结果。首先,在个人因素中,年龄(代际)、教育程度、初婚年龄与职业阶层的影响显著。对于男性农民工,两组数据均显示年龄较大者更具有选择跨户籍婚姻的优势,而教育程度的升高对两性的跨户籍婚姻均具有显著的促进作用;全国数据显示,初婚年龄的增加对两性跨户籍婚姻具有促进作用,25岁及以后成婚者且职业阶层处于中上层的男性农民工更容易发生跨户籍婚姻。其次,在夫妻匹配方面,无论是男性还是女性,城市户籍一方的教育程度均显著高于农村户籍一方,这一方面说明了城市户籍人口拥有更好的教育资源和教育水平,另一方面则从侧面说明了选择跨户籍婚姻的城市户籍人口未必是那些处于城市社会底层的人群;同时,女性农民工收入较高者更容易采取跨户籍婚姻。再次,地理通婚圈对发生跨户籍婚姻具有显著影响,并存在显著性别差异。对于男性农民工,通婚圈的扩大与跨户籍婚姻呈正相关;而对于女性农民工,最容易发生跨户籍婚姻的是省内通婚,其次是省外通婚,这可能与女性农民工外出务工距离较短、更倾向于接受本省文化有关。最后,在家庭因素中,父辈的职业阶层较低不利于发生跨户籍婚姻,父辈较高的教育水平可以促进跨户籍婚姻的发生。

表4 跨户籍婚姻影响因素的Logistic回归分析结果

注:***p<0.001;**p<0.01;*p<0.05;+p<0.1;ns不显著;“2010妇女地位数据”缺乏夫妻初次外出务工的年龄和时间以及地理通婚圈信息。

五、结论与讨论

本文以城镇化类型和性别视角对“跨户籍婚姻”进行研究,有如下发现。

跨户籍婚姻稳定上升的趋势从婚姻层面证明社会的开放程度进一步增大,这种增长与社会经济发展程度正相关。总体而言,跨户籍婚姻的发生率与东部至西部地区的社会开放程度正相关,随着2013年以来“大中小城市和小城镇协调发展”战略的实施,农民工流向中小城市的比例明显增加,中西部地区及中小城市的跨户籍婚姻也将实现快速增长,跨户籍的“族外婚”在一些发达的流入地城市正在兴起。

“城市底层人群才会与农业户籍流动人口通婚”的固有印象已不能反映目前城镇化背景下跨户籍通婚的社会现实。与户籍同质匹配(非跨户籍婚姻)的夫妻相比,跨户籍婚姻中的夫妻,无论是男性还是女性,更高的个体人力资本、更好的父辈家庭资源均会促进农民工实现跨越户籍制度的婚姻匹配,与拥有更好资源优势的城市户籍人口结婚,实施跨户籍婚姻的夫妻双方的社会经济地位普遍高于内婚制的农民工群体。

城镇化类型意味着农业转移人口在生活方式和现代化程度的差别,也意味着流入地城市社会的接纳程度和开放程度,跨户籍婚姻特征的区域差异在一定程度上反映了城镇化类型对农民工户籍异质匹配的影响。“离土又离乡”的异地城镇化(“2010妇女地位数据”、2013年深圳P区数据)社会开放性程度更高,经济基础较好、发展较快,伴随流入地文化和价值观念的冲击,以远距离流动为主的流动人口更加年轻化,婚配模式更加多元化,户籍异质匹配的程度更高;“离土不离乡”的近距离流动(以河南数据为代表的就地就近城镇化)通婚圈较小,婚姻观念更加保守,更遵循传统“同质婚”婚配模式,跨户籍婚姻发生率较低。伴随城镇化的发展,流动经历对农民工跨户籍婚姻具有深远影响,婚前流动有利于提高经济收入、扩大择偶范围,流动距离的延长均会增加跨户籍婚姻的发生概率。

家庭因素对跨户籍婚姻具有显著的促进作用,且没有性别差异。虽然更好的“先赋性因素”(家庭因素)均会促进子代实现跨户籍婚姻,但“自致性因素”发挥着更大的作用,人们的择偶观念趋于现代化,户籍在择偶观念中逐渐式微,城乡通婚的户籍壁垒随时代发展逐渐削弱,农民工通过婚姻实现社会阶层向上流动的渠道将逐渐畅通。

女性农民工发生跨户籍通婚的比例持续高于男性农民工。“男高女低”的传统婚配模式依然占主流,“向上婚”依然是农村女性实现社会地位提升的主要渠道。传统性别角色分工直接影响了两性在择偶标准上的重大区别:女性更倾向寻找具有优质社会经济资本的男性,男性则偏好更加年轻漂亮的女性,女性的家庭出身、教育程度和经济收入并不是主要考量的因素。伴随出生性别失衡影响,婚姻市场受到男性婚姻挤压的程度加深,农村女性在婚姻市场将日益占据更大的择偶空间与优势,也为女性农民工实现跨户籍通婚提供了现实基础。

男性农民工的跨户籍通婚比例快速提升,传统“男高女低”婚配模式有所松动。教育程度、初婚年龄以及收入水平的夫妻资源匹配特征,都部分印证了婚姻交换理论中婚姻缔结遵循的等价社会交换原则,更高的教育程度和经济资源优势弥补了男性农民工身份的“户籍劣势”[22](PP46-52),在很大程度上为跨户籍婚姻的缔结扫清了障碍。伴随农业转移人口在城镇常住人口的比例不断攀升以及城镇化的进程不断推进,跨户籍婚姻中农村户籍一方的构成已经打破以女性农民工占绝对优势的传统格局,男性农民工的占比正在悄然上升。

综上,在中国城乡户籍二元制的背景下,两性农业户籍流动人口已凭借自身的更多优势和流动经历,在迁移中获得了更多向上流动的机会,跨户籍婚姻的增加表明城乡融合的稳步推进,新型城镇化的不断发展将助推具有不同资源优势的两性农民工与市民通婚。根据《国家新型城镇化发展规划2014-2020》,无论是异地城镇化地区(大城市)还是就地城镇化地区(中小城镇),鼓励农业转移人口落户城市、特别是放开中小城镇的城镇户籍举措,都将同时促进本地农业户籍人口及外来农业户籍人口的“农转非”,届时跨户籍通婚将快速增长,户籍通婚圈和地理通婚圈将继续扩大,这都将积极推进农业转移人口在城市的社会融合,推动“以人为核心”的新型城镇化发展。

本文尚存在一些不足,主要源于目前可得的各类数据均为截面数据,缺乏一些重要的婚前信息,使得数据具有一定局限性,因此对分析结果进行判断时需要予以充分考量。由于缺乏成婚前的夫妻双方户籍信息,本文假设“结婚前后户籍类型不变”,而部分跨户籍通婚的“农业户籍”一方有可能在婚后实现“农转非”,因此本文对跨户籍婚姻(占比)的分析结果存在一定程度的“低估”。尽管因数据限制,本文仅对农民工跨户籍婚姻在两类城镇化地区的现状及影响因素进行了区域差异的比较分析,但仍然可以在一定程度上反映城镇化类型对农民工婚姻户籍匹配影响的基本规律,更重要的作用及研究价值在于,相关研究发现可以在婚姻家庭层面,为制定有针对性的、面向两类不同城镇化地区的农民工市民化的促进政策提供现实依据。未来的研究将在分析人口流动(特别是女性流迁)及性别失衡的婚姻挤压效应时,考虑流入、流出地婚姻市场因素,纳入常住人口性别比及女性人口净迁入与净迁出,并进一步分析农民工的教育匹配、年龄匹配等其他维度上婚姻匹配特征及影响因素,不断拓展该领域的研究内容。

[1]国家卫生和计划生育委员会流动人口司.中国流动人口发展报告2016[R].北京:中国人口出版社,2016.

[2]李铁.户籍制度改革背景下我国农民工婚姻问题研究——以中原地区为例[J].理论月刊,2016,(4).

[3]靳小怡、张露、杨婷.社会性别视角下农民工的“跨户籍婚姻”研究——基于深圳P区的调查发现[J].妇女研究论丛,2016,(1).

[4]韦艳、蔡文祯.农村女性的社会流动:基于婚姻匹配的认识[J].人口研究,2014,(4).

[5]李文杰、罗玉辉.城乡户籍制度下的社会阶层结构分析——基于2010—2013年CGSS数据[J].江汉学术,2016,(5).

[6]陆益龙.户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学,2008,(1).

[7]齐亚强、牛建林.新中国成立以来我国婚姻匹配模式的变迁[J].社会学研究,2012,(1).

[8]齐晓安.社会文化变迁对婚姻家庭的影响及趋势[J].人口学刊,2009,(3).

[9]Lloyd,K.M..Latinas'Transition to First Marriage:An Examination of Four Theoretical Perspectives[J].Journal of Marriage and Family,2006,68(4).[10]张翼.中国阶层内婚制的延续[J].中国人口科学,2003,(4).

[11]李煜.婚姻匹配的变迁:社会开放性的视角[J].社会学研究,2011,(4).

[12]李静、潘丽群、踪家峰.“门当户对”加剧收入不平等吗[J].统计研究,2015,(11).

[13]Smits,J.,W.Ultee & J.Lammers.Educational Homogamy in 65 Countries:An Explanation of Differences in Openness Using Country-level Explanatory Variables[J].American Sociological Review,1998,63(2).

[14]卢红.异地与就地两种城镇化模式研究[D].兰州大学硕士学位论文,2015.

[15]Yan Wei,Li Zhang.Understanding Hypergamous Marriages of Chinese Rural Women[J].Population Research and Policy Review,2016,(35).

[16]李煜、陆新超.择偶配对的同质性与变迁——自致性与先赋性的匹配[J].青年研究,2008,(6).

[17]陈锋.“闪婚”与“跨省婚姻”:打工青年婚恋选择的比较研究[J].西北人口,2012,(4).

[18]贾兆伟.人口流动背景下农村欠发达地区男青年婚姻困难问题分析——以分水岭村为例[J].青年研究,2008,(3).

[19]高颖、张秀兰.北京市近年婚配状况的特征及分析[J].中国人口科学,2011,(6).

[20]邢春冰、聂海峰.城里小伙儿遇到农村姑娘:婴儿户口、户籍改革与跨户籍通婚[J].世界经济文汇,2010,(4).

[21]顾东东、杜海峰、刘茜、李姚军.新型城镇化背景下农民工社会分层与流动现状[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,(4).

[22]叶妍、叶文振.流动人口的择偶模式及其影响因素——以厦门市流动人口为例[J].人口学刊,2005,(3).

责任编辑:玉静

Inter-hukou Marriages of Rural Migrant Workers in Urbanization from a Gender Perspective:Evidence from Multi-Source Data

JIN Xiao-yi1DUAN Zhu-qing2

(1.2.School of Public Policy and Administration,Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710049,Shaanxi Province,China)

multi-source data;rural migrant workers;inter-hukou marriage;urbanization type;gender perspective

The inter-hukou marriage between a migrant worker,who holds a rural-hukou,and an urban-hukou holder is one of the specific processes of urbanization of family formations.This paper uses multi-source data to analyze inter-hukou marriages of rural migrant workers as an aspect of urbanization from a gender perspective.The ratio of inter-hukou marriages in China is about 13%,and marriages among people with similar hukou status are still most popular.The ratio of inter-hukou marriages is higher for females than for males,

C913.68

:A

:1004-2563(2017)04-0017-15

1.靳小怡(1973-),女,西安交通大学公共政策与管理学院教授。研究方向:婚姻与家庭。2.段朱清(1993-),女,西安交通大学公共政策与管理学院2017级博士研究生。研究方向:城镇化背景下的婚姻家庭问题。

本文为国家社会科学基金重大项目“有序推进农民工市民化的问题与对策——基于可持续生计与公共服务均等化研究”(项目编号:13&ZD044)和陕西省社会科学基金面向“十三五”重大理论与现实问题研究项目“陕西省农业转移人口就地就近市民化的关键问题研究”(项目编号:2016ZDA05)的阶段性成果。