19世纪北美“猪花”离散群体的社会资本分析*

2017-08-01朱骅

朱 骅

(上海海洋大学外国语学院,上海201306)

19世纪北美“猪花”离散群体的社会资本分析*

朱 骅

(上海海洋大学外国语学院,上海201306)

猪花;离散;排华法案;阿彩;扶桑;腊露

在晚清的广东方言中,苦力贸易中被掳卖出洋的男性被称为“猪仔”,与此对应,那些为服务“猪仔”而被集体贩运出洋的女子则被称作“猪花”。她们的社会地位和生活境况,往往比“猪仔”还要低贱和凄惨。因为正式档案史料的匮乏,“猪花”长期以来成为一个被忽略的群体,事实上,她们也是近代中国被迫卷入世界资本主义体系的参与者和见证者。本文在可儿弘明以及美国学者挖掘整理的史料基础上,利用离散和社会资本理论,选择三位代表性“猪花”阿彩、扶桑和腊露进行个案研究,以点带面呈现这个群体的历史样态以及离散妇女生存的多种可能性。

一、前言

国内妇女史研究已有几十年的历史,成果也越来越丰硕。近来新材料的使用、新领域的开拓以及新理论新视角对原有领域的深化,使妇女史研究焕发了新的生机。在这样的学术语境下,某些历史中边缘的群体就有了重新诠释的可能与必要。其中值得一提的是离散在海外的“猪花”群体。在晚清的广东方言中,掳卖出洋做工的男性常被称为“猪仔”,与此对应,那些为服务“猪仔”而被集体贩运出洋的女子则被称作“猪花”(俗谓“槽猪花”)。她们是华人离散(diaspora)与妇女史中的极端个案,前后也就持续了半个多世纪。美国大约终止于1908年旧金山大地震后的大火,东南亚终止于“一战”前后,但她们却是连接离散研究和中国妇女研究的桥梁,既可以为华人的离散研究提供不可多得的性别维度,同时又为中国妇女史研究提供国际化的离散视角。

无论从史料收集还是阐释深度来看,“猪花”研究迄今仍然严重不足。日本学者可儿弘明根据香港保良局的档案,研究出版了专著《近代中国的苦力和“猪花”》(筑波书局,1979年版,中译名为《猪花——被贩卖海外的妇女》)[1]。这是一本数据丰富、史料详实的专著,在整个史学界影响很大。但因为主要基于香港的史料,对“猪花”在海外的实际状况几乎没有实质性的呈现。国内学者罗潮晃等受此影响从20世纪80 年代初开始关注“猪花”研究[2](PP78-84),然而因为几乎所有史料都在大陆之外,所以他们只做了译介工作,无论是史料收集还是阐释方法都没有推进。

相比而言,美国学界的相关研究做得比较丰富,视角和切入点也比较多元,尤其是在20世纪对最后的一些“猪花”个体做了抢救性的口述史采集。陈露西(Lucie Cheng Hirata)的论文《自由、契约和奴役:19世纪美国的华人娼妓》对“猪花”做了类型与比例划分,充分利用了华埠保存的中英文双语社会史资料[3](PP3-29);寇特·简特里(Curt Gentry) 通过对旧金山早期历史中的名女人的肖像式记述,提供了一个完全性别化的另类的旧金山城市史,其中涉及数位著名的华人“猪花”[4];卡罗尔·威尔森(Carol Green Wilson)通过书写拯救“猪花”的勇士卡梅伦夫人,从侧面写了唐人街的“猪花”兴衰史[5];马利翁·戈德曼(Marion S.Goldman)以一个小城的发展史为切入点,讨论“猪花”对美国早期社会生活的影响[6];本森·童(Benson Tong)尝试打破人们对“猪花”们被动接受命运摆布的刻板印象,通过挖掘史料,还原与勾勒出一些不屈不挠的“猪花”个体史[7]。

从某种意义上说,有关“猪花”的大规模史料收集已不太可能,口述史也因所有当事人的离世而无法获得第一手资料。目前重要的是利用新视野、新理论对现有史料的阐释,以深化理解这一历史现象的当下意义。基于此,本研究尝试从离散与社会资本分析的复合视角,对这群世界资本主义全球化初期的参与者和见证人做一个立足当下的研究。

二、“猪花”历史概述

中国人移居海外始于秦汉,朱国宏将中国海外移民史大体总结为五个阶段:(1)自秦至隋的发轫阶段;(2)唐宋元明四朝的自发期;(3)明末清初的过渡期;(4)晚清的高潮期;(5)民国的持续期[8](P11)。撇开“和亲”之类的极端个案,始自唐代,频繁的国际交流带来民间的跨国婚姻,妇女随夫移居国外的情况在当时已经相当严重,以至于政府屡屡颁布禁令限制汉妇随蕃夫移居海外,如贞观二年(628年)六月十六日敕:“诸蕃使人所娶得汉妇女为妾者,并不得将还番”(《唐会要》,卷 100)[9](P62),及至宋代的“蕃夷出入条”亦明文规定:“诸蕃商娶中国人为妻,及雇为人力女使,将入蕃者,徒一年。将国中所生子女入蕃者,减一等。”(《庆元条法事类》,卷 78)[9](P62)这种随蕃夫移居的现象到明代就越来越少,因为明朝实行严格的海禁政策,片板不准下海,只有少数犯事的海商走私团伙才会携眷出逃东南亚。康熙二十三年(1684年),清朝解除了海禁,出洋商人频繁起来,这从名著《镜花缘》中可窥一斑。虽然如此,妇女出国的绝对人数仍然极少。司南分析认为原因主要有如下几个方面:鸦片战争前中国尽管有各种社会问题,但社会经济结构没有遭到大的破坏;女性也没有可以利用的职业渠道出国;更主要的是,在儒家伦理中丈夫外出,妻子需留守伺候公婆、照顾子女,并以此保证家庭获得海外汇款[9](P63)。

中国妇女大量出国是在鸦片战争之后的晚清,是与殖民者发起的苦力贸易相伴而生的。“苦力”(coolie)是英印殖民地的殖民者对贱民阶层劳工的蔑称,中文译名做了音义的良好结合[10](P208)。中国苦力贸易的产生有国内和国际两个原因。从国际上说,以奴隶劳动为基础发展起来的欧洲、非洲、美洲间的“三角贸易”(triangular trade)诞生了现代世界资本主义体系,但奴隶贸易从18世纪末开始遭禁,欧洲的主要海外殖民地兴起废除黑奴运动,19世纪拉丁美洲各国相继独立并废奴,依靠低廉劳动力的种植园经济陷入劳力匮乏的困境;工业革命后的资本主义发展也需要大批能忍受强烈劳动且工价低廉的苦力从事采矿、建筑、开山修路等工作。从国内情况来说,鸦片战争破坏了中国原有的经济结构,通商口岸的增加与出口生产地的北移,使闽粤一带大批农民和作坊从业者失业,自然灾害和农民起义此起彼伏。但这些饥寒交迫的失业者与危险流民一旦被送到欧美列强的海外殖民地,就是有用的劳动力。在这种内推外拉的经济力量作用下,中国近代史上出现了殖民当局主导的规模可观的苦力贸易(1845-1874)。离散研究者们也发现,当世界资本主义的用工形式由奴隶变成“契约劳工”(indentured labor)后,劳工的来源也从非洲转向了亚洲[11](P64)。各殖民当局驻华商务机关以及欧美各国的人口贩子在闽粤沿海肆意掠卖中国劳力。“中国通”卫三畏(S.W.Williams,1812-1884)认为,到1874 年,大约有 50 万华工被输出海外[12](P663);陈泽宪则认为,仅在 1851-1875年之间,离开中国的契约华工总数就有128万人[13](P177)。由于苦力的生存条件恶劣,华南人将这种贸易形象地称为“贩猪仔”,港口的监狱式苦力中转站被称作“猪仔馆”,殖民者则将之称为“巴拉坑”(barracoon,奴隶关押地),从其英语名称可以了解苦力贸易的贩奴性质。由于史料不足,学界对于赴美华工中无自由的苦力、有限自由的契约工以及自由劳工的比例问题仍存有争议。C.W.邝等学者认为华工多数是无人身自由的苦力[14](PP15-18),而更多学者则认为他们主要是自由移民[15](PP49-54)[16](P25)。

数年后,当海外华人“猪仔”的数量积累到一定程度,约在1850年前后,中国妇女也开始被卷进这血腥的经济洋流中。“猪花”的产生主要缘于海外华工的单身环境。不同于欧洲人或印度人,中国人从不举家外迁。在儒家传统中,出洋的男子最终总要叶落归根,妇女应该留守持家。为了稳定和安抚这单一的男性群体,英国外交部与殖民部决定在“猪仔”贸易中搭配一定比例的“猪花”。其他国家的在华招工机构也有类似的举措。令狐萍指出,19世纪美国的娼妓业(猪花)与其说是中国父系社会的结果,更不如说是全球资本主义发展的产物[17](P59)。

由于大清律令禁止华人女性单身出洋,已婚良家妇女不愿也没有能力出洋,殖民招工机构只好招募低贱阶层的女性出洋,如以疍家妹为主的船妓。这些女性有人身自由,没有固定的服务合约。应招者虽寥寥无几,但个别出洋者的境况似乎比国内大有改善,如1854年时任香港总督的文翰给英国外交部的报告中写道:“在我从香港动身前几天,有六七个这类妇女从旧金山赚到钱返回香港,以炫耀所得财富为诱饵,勾引三四十个青年妇女随她们返回加利福尼亚。”[18](P68)这些 19 世纪 50 年代初期的自由“猪花”中,最有名的当属下文将要讨论的广东妇女“阿彩”。

“猪花”生意存在巨额暴利空间,远高于殖民者操纵的“猪仔”贸易。以几十美元收购或者无成本拐卖来的少女在旧金山上岸后卖价可达数千美元,由此在加州兴起的各个堂会,如广德堂、协意堂等开始有组织地贩运妇女赴美(此时东南亚的海峡殖民地还不是苦力贸易的主要目的地)。据罗晃潮的研究,“猪花”主要有六个来源:(1)由于家贫或遭不幸而被卖身出洋的少女和幼女;(2)原已是奴婢而又辗转被卖出洋者;(3)以收为养女或纳妾之名而直接被卖出洋者;(4)有不甘食贫或不甘受辱和新寡而出走之妇女;(5)以掳掠或引诱的手段被强卖或拐骗的女子;(6)亦有一些自愿出洋当娼者[2](P82)。这些经由堂会组织的“猪花”贸易迅速取代殖民当局所鼓励的女性自由移民政策。据美国入境统计数据,1853年到达旧金山口岸的华人妇女有673名,而协意堂贩入的就有600多名。1852-1873年,协意堂运到美国的“猪花”达六千人,获利二十多万美元[1](P42)。堂会不仅从贩运“猪花”中获利,“猪花”抵美后也为他们带来源源不断的收入。堂会向妓院征收保护费,帮妓院排除法律麻烦,收买白人警察,恐吓或收买法庭传讯的证人,从而形成完整的利益链条。

这些“猪花”一般都签有四年左右的卖身契约,按理说她们可以在合约到期后获得自由,但这些合约未必是当事人所签(她们多数不识字),即便是有效合约,也没有个人或组织监督合约的兑现。合约不符合美国法律,“猪花”们不可能诉诸美国法律,她们被堂会控制了人身自由,无力要求控制人去履约,而且卖身契中高昂的债金远非一般妓女能够在四年内所还清。兹举卖身契一式如下:

立明帮数贴人新金,为因来金山欠东家之水脚米饭银两,无处计备,自愿将身为妓,开摆做生意,自问到谭富处情愿揭出本银一千二百零五元,银不计利,人不计工,言明帮至四年半为期满之日,任从新金行身。倘或帮未满期有客携带上街,先要问肯东主情愿,方能行身。有四大症包一百日内回炉,百日过外与交手人无涉。经水不调限一月为度,有身孕十五日出外照帮补回一个月,倘遇六甲照补回一年。倘帮未满期起心逃走,找回之使费,尽向新金身上抵填。空口无凭,立帮数一纸交予银主收执永远为据。亚有亲手收得银一千二百零五元正。光绪十二年八月十一日,立明帮数贴人新金(指模)[19](P58)。

实际上,“猪花”们很难活到期满日。令狐萍的研究显示,这些妇女很多在十几到二十几岁因结核病、性病等死亡。旧金山殡仪馆1870-1878年记录在案的600多名华人妇女几乎都为妓女,年龄最长者不过三十出头[17](P60)。严歌苓在以“猪花”为主角的小说《扶桑》一开头就写道:“你活过二十岁,这是个奇迹。你这类女子几乎找不出活过二十岁的。我找遍这一百六十本(史)书,你是唯一活到相当寿数的。”[20](P2)

由于“猪花”生意在美国愈演愈烈,同时“猪花”死亡率与折损率高,华埠对新输入的“猪花”需求增加,于是堂会开始有组织地拐骗良家妇女赴美。到了19世纪70年代初,“猪花”已经成了一个跨太平洋的严重的社会问题和政治问题,加利福尼亚的舆论对此展开攻击。为了杜绝“猪花”出洋,美国驻华领事馆从1875年开始,在香港等口岸实行移民双重审查:一是不给有问题的或身份不明的妇女颁发入境签证,二是将已经取得移民许可的妇女的相片和领事馆证明送到旧金山,入境时再做一次全面审查。尽管这个制度仍有漏洞可钻,但从1875年开始,抵达旧金山的华人妇女明显减少,到1880年前后每年不足百人[1](P44)。当然,这也和有组织的“猪仔”贸易结束有关,美国的男性华工总数只降不升,并沿铁路线分散,导致规模型风化产业萎缩。

另一方面,“猪花”在美国的生存空间也在缩小。1866年加利福尼亚州立法机构通过《取缔中国娼寮的法令》(An Act for the Suppression of Chinese Houses of Ill Fame),严惩那些允许将其房屋用于不道德活动的房主;1870年通过《防止将蒙古、中国、日本妇女绑架、拐卖为娼妓的法令》(An Act to Prevent the Kidnapping and Importation of Mongolia,Chinese,and Japanese Female for Criminal or Demoralizing Purpose),使几乎所有中国妇女进入加利福尼亚为非法。最后,国会在1875年通过《佩奇法》(Page Law),禁止从事风化业的东亚女子入境。这种跨国合力控制,使旧金山“猪花”的绝对数量下降。有学者根据现存统计资料发现,1860年在旧金山的中国妇女中有85%的人为娼妓,到 1870 年降至 71%,1880 年更降至 21%[3](PP23-24)。在这样的背景下,风化业开始往法律松弛的新兴定居点或者种族问题不那么严重的地方转移,下文提及的万人景仰的腊露就是在这样的历史转变语境下,于1873年抵达爱达荷州的新兴矿区沃伦斯。

当然,需要提及的是,美国中产阶级基督教妇女在西部城市中联合行动,为“猪花”们建立救援机构。她们在风化业仍然合法的情况下,同堂会进行斗争,展开尽可能的救助。1871年美以美会设立了妇女救护站,帮助逃跑的或者因生病、伤残等原因被抛弃的“猪花”,这在《扶桑》中有详细的描写[20](PP108-119)。1874年,基督教妇女西方董事会设立于旧金山的长老会馆也开始救援行动,它的领导人卡奥伯特森(Margaret Culbertson)和卡梅伦(Donaldina Cameron)曾联合各方力量,成功救出大量“猪花”,并利用报纸的力量,掀起一个反对唐人街风化业的运动。卡梅伦女士尤其机智果断,救援行动取得辉煌战果[21]。

值得注意的是,“猪仔”贸易的强度与目的地是随着世界资本主义的发展需求而不断改变的。19世纪70年代后期横贯北美的大铁路完工后,美国对华工的需求大幅度下降。欧洲移民又不断涌入,因此排华风潮日盛,最终导致1882年国会出台《排华法案》(Chinese Exclusion Act),从法律层面彻底拒绝了华工的大规模入美,对风化业的需求也随之减少。与此同时,东南亚的殖民经济发展起来,于是华工的目的地主要转向东南亚,风化业也随之南移。鉴于“猪花”的规模已严重影响华南的社会秩序,1878年香港设立保良局,以禁除拐带及拯救被拐之妇女幼童,并在东南亚相继设点。由于众多学者将殖民当局主导的“猪仔”贸易的终止时间设在1875年,故本文也借此作为重要历史研究节点,将研究相对集中于北美。需要说明的是,“猪花”的存在并不限于这一时间点,因为1875年之后,进入美国的自由或契约劳工并没有停止,始终保持在十多万的人数,但大规模的“猪花”贸易在1882年《排华法案》出台后基本停止。

三、离散与“猪花”的社会资本图谱

“猪花”可以看作罪恶累累的国际妇女贩运史的佐证,也可以看作中国父权制的罪恶,或者世界资本主义发展对中国妇女欠下的斑斑血债,但“猪花”首先是一个值得从离散视角关注的性别群体。罗宾·柯恩曾经归纳了五种主要离散类型:(1)受害者离散(victim diasporas,如欧美的犹太人、非洲黑人等);(2)劳工离散(labor diasporas,如全球分布广泛南亚劳工群体等);(3)帝国离散(imperial diasporas,如从欧洲移居殖民地的白人族群);(4)商贸离散(trade and business diasporas,如到东南亚经商定居的华人等);(5)祛故土化多重离散(deterritorialized diasporas,如黑人环大西洋移居等)[11](P17)。在这个清晰的分类中,女性却被作为依附者而噤声。他更没有意识到中国文化传统与世界资本主义互动而产生一个独特的不以家庭为依附形式却规模化迁移海外的女性群体。她们不属于离散中的任何一种,只能算是受特定文化传统影响而产生的依附型性别化亚群。如果离散研究中加入性别维度,传统的分类法就暴露出诸多值得商榷之处。然而这个商榷之处往往正是新理论和新视角的最好切入点,有助于打破某些既有结论过度整体化的武断。

就目前的“猪花”研究而言,大众获得的只是一些基本数据,印象更多停留在晚清的华南社会风习中,对“猪花”们在美国的实际状况往往想象多于史实,更无法深入了解个体差异。要洞悉并预测个体或某些特定群体的社会生存能力与可能的发展轨迹,社会学界往往使用社会资本分析,清晰又客观地呈现个体或特定群体在社会网络中的位置与资源拥有量,对特定的史实具有令人信服的阐释力,从而穿越史料研究的瓶颈,在深度上拓展“猪花”研究。

社会资本理论作为社会科学领域一种理论范式,已在社会学、经济学和政治学等领域广泛使用。社会资本理论发展经历了一个不算短的发展历程[22](PP67-76)。早在20世纪初即已出现“社会资本”这样的专属称谓,也提及社会资本与社会网络之间的关系,但这一理论真正发展起来并得到广泛重视却是在20世纪80年代,得益于法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)和美国社会学家詹姆斯·S.科尔曼(James S.Coleman)。他们确立了“社会资本”的现代意义。

布迪厄在1979年出版了题为《区别:品味判断的社会学批评》(Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste,1979),提出了社会资本的基本思想;1986年他发表了《资本的形式》(The Forms of Capital,1986)一文,较为系统地提出经济资本、文化资本和社会资本这三种资本形式。经济资本和马克思的资本概念接近,以金钱为媒介,以产权为制度化形式;文化资本以品味、文凭、学历、证书等为符号,以学位为制度化形式;社会资本以社会声望、名誉、权威、头衔等为符号,以社会契约为制度化形式。三种资本之间可以转换,由经济资本向其他资本转换较为容易,但由其他资本向经济资本转换,过程则较为复杂,也有一定的风险性(如当事人死亡等)[23](PP241-258)。社会资本是制度化的可持续性的社会关系网络,存在于亲属关系、邻里关系、职业关系、组织关系等多方面。对具体个人来说,社会资本的多少主要取决于两个要素:一是行动者可以有效地加以运用的社会网络的规模,二是网络中每个成员所占有的各种形式的资本的数量。社会资本也是一种有意识或无意识的投资策略的产物,个体需要不间断地花时间和精力,甚至消耗经济资本去维护,让那些简单和偶然的社会关系转变为一种可以互相依赖的“义务”,让社会网络成为具有高度生产性的(productive)社会资本。

科尔曼通过识别社会结构的功能来定义社会资本[24](PP1309-1335)。他提出理性行动者具备三种资本:物质资本(如土地、货币、设备等)、人力资本(身体、智力、教育、技能等)、社会资本(人与人之间的关系)[25](P356)。他的资本三分法和布迪厄的三分法大体叠合,只是他更进一步指出社会资本的另两个特性:不可转让性与公共物品性质(信任、规范、信息网络等),由此为社会资本理论从微观个人层面向宏观社会层面的发展奠定了基础[26](PP36-42)。

从20世纪90年代以来,以罗伯特·D.普特南(Robert D.Putnam)和法兰西斯·福山(Francis Fukuyama)等为代表,强调宏观社会资本研究,强调公民的社会参与、共享规范、社会信任等要素和普遍期望的制度绩效、经济繁荣和社会发展之间的关系。普特南在社会关系网络中加入动态的“公民参与合作”维度,先后出版了《让民主运转起来》(Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy,1993)等专著和论文,阐述了他的以社会为中心的社会资本理论。而福山则强调普遍的社会信任,并将此作为社会资本的核心内容,以此预测和判断特定社会的经济繁荣和社会发展[27]。

当下值得一提的是亚历杭德罗·波提斯(Alejandro Portes)、马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)、罗纳德·伯特(Ronald Burt)、林南(Nan Lin)、边燕杰等学者将社会资本细化为一个个不同的指标,如资本嵌入( 波提斯)[28](PP11-13)、社会关系投资( 林南)[29](PP29-51)、强弱关系(格兰诺维特)[30](PP201-233)、人际网络投资与回报(边燕杰)等[31](PP1-6),更便捷也更有说服力地进行社会资本细化与实证研究,极大地推动了社会资本理论在当下的发展。

将社会资本分析用于离散研究可使二者彼此丰富、彼此推动。每一种离散都有其独特的外部社会关系网络,但在种族歧视严重的特定历史时期,离散团体的外部社会关系网络是极其有限的,离散群体的生存此时依赖两个看似矛盾其实不然的条件。一是离散群体规范的在地化,以在地的法律法规与行事方式重塑群体行为。对于很多族群来说,就是在新土地上的现代性转化问题。社会层面的本土化可以帮助离散群体获得国家共同体自动赋予其成员的部分社会与文化资本,也减少离散群体和主流社会的冲突;二是提高离散群体的集体行动力,即成员的公共参与度、成员间的信任度、共同接受与遵守的群体规范以及有效的社会联结。关于故土的神话和对故土宗教的坚持是加强集体凝聚力的重要手段,但看起来这种不妥协的文化姿态只要不对抗主流社会的基础价值体系,发展型生存所需的基本的外部社会资本就能得以保证,形成“和而不同”的共生格局。那么,北美的华人离散群体在这两个方面做得如何呢?

华工刚刚抵达北美时符合当时的经济发展需求,1851年春《加州阿尔塔日报》热烈赞美华人:“一个年轻的华人社区将在我们旧金山发展壮大……成为连接内华达山脉与中国万里长城之间的一座桥梁。”[32](P2)然而随着欧裔工人的不断增加,舆论开始对华人不利。同样是这家报纸,在1853年的一篇“社论”中已声称:“华人的道德品质比之黑人还要恶劣得多……他们不是那种我们美国人能够同情并与之来往的人。他们与我们截然不同,他们永远都不会成为像我们这样的人,永远都不会。”[33](P2)1854年加州最高法院规定华人不得出庭提出不利于白人的证词,1855年加州议会禁止华人、印第安人和黑人在涉及白人的案件中出庭作证。

华工在美国的处境随着经济环境的变化越来越不利,到了19世纪60年代中期,美国南北内战结束后,政客们尤其是民主党,为了改变其在南北战争中支持奴隶制的反面形象,宣称反对“奴隶似的”华工[34](P161)。一些激烈的反“苦力”团体成立起来,如“加利福尼亚联合兄弟会”“旧金山反华联盟”“加利福尼亚工人党”等。这些有组织的欧裔工人可以通过公民投票权发泄他们的反华情绪,赢得政客的支持。最终美国国会1882年通过《排华法案》,全面禁止华工入境,这是美国历史上唯一一部只针对某一特定族群的歧视性移民法,是种族歧视最严重的国家行为。

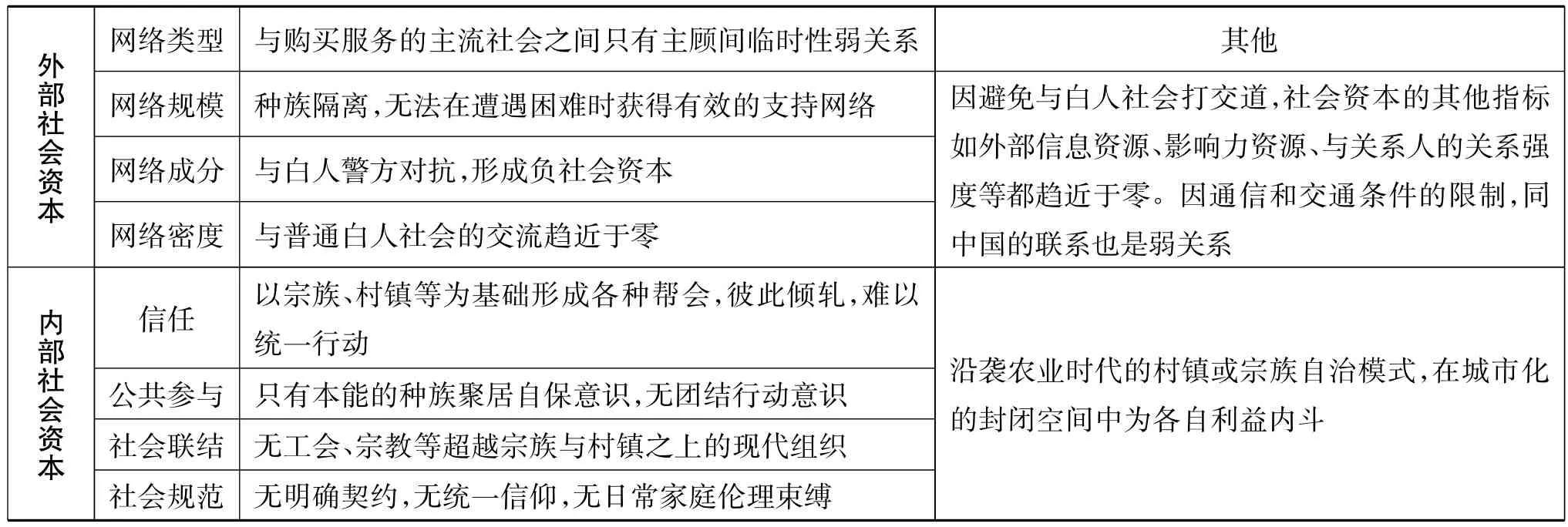

在这样的情况下,华人不得不以聚居抱团的形式寻求自保。唐人街(华埠)成为当时语境下自保的理性选择。然而这种在物理和文化形态上的“国中之国”激起白人社会更严重的反华行动,针对唐人街的暴力事件频发,面对这种外界压力,素有宗族或地域抱团传统的华人在文化形态上更加趋于保守,几乎放弃所有在地化的努力。华人主要从事白人不屑的服务业,对外以廉价求生存;而唐人街之内的商业模式完全沿袭自广东本土,加上几乎完全的男性单性环境,最有暴利可图的当属嫖赌毒,而这又引发两个方面的冲突,一是唐人街的文化与经济模式和美国主流社会价值基础的对抗,警方不断干涉嫖赌毒的运营;二是暴利激发了宗族之间的争斗,同时无宗族倚靠的零散成员为了利益也组织各种堂会,彼此残杀,严重削弱了华人社区的整体行动力。从而形成如表1所示的社会资本样态:

表1 华人离散群体的外部资本与内部资本

表1概况呈现了华工离散整体所拥有的两种社会资本。从外部资本来说,华工离散群体只是前现代华南乡土社会的空间位移,他们主观上不积极,客观上也被拒绝必要的在地化努力,种族仇恨和暴力冲突愈演愈烈。当他们通过集聚成唐人街以对抗暴力迫害的同时,也切断了他们可资利用的社会网络,唐人街与更广大的美国社会只存在一种工作与服务的临时性弱关系;从内部资本来看,华人社会内部压缩的生存空间、极为有限的工作资源以及暴利行业的存在,恶化了华人乡土社会中既有的利益团体间的内斗,严重削弱了集体行动力。

尤为值得注意的是,种族主义的破坏力会在离散群体中由外而内逐级向更弱势的成员传递,以最弱势的成员的毁灭而消减。女性,尤其是最底层没有人身自由的奴隶,则成为必然的牺牲品。那么对于男权制下无主体性、注定被牺牲的“猪花”们来说,是否存在改变命运的可能性?如果有,这种可能性如何产生?微观层面的个体社会资本分析可以有效地解决这一疑问。因此本课题选择了三位具有代表性的“猪花”,力求以点带面推演这个群体的总体状况。

第一位是阿彩(三邑人发音Ah Choy,四邑人发音Ah Toy,故出现在英文报章中略有差异),来自香港。1849年抵美,属于殖民机构早期鼓励出洋的勇敢女性之一,据说是旧金山有记录的第二位中国女性。她有美色,有智慧,能用英语沟通交流,很快红遍旧金山。她不仅从香港招募妇女赴美,而且就地招募白人妇女,她的业务相当国际化,以中国风为文化特色,并向高端发展,每客收费黄金一盎司(相当于当时的15美元),顾客排队达一条街,由此不得不雇人持枪维持秩序。不仅如此,她的行事方式迅速在地化,不委身于任何堂口,遇有纠纷,就上法院解决,成为法院常客。她有名义上的西人丈夫,有白人警官卡勒克做情夫。然而自19世纪50年代中期以后,尤其是19世纪60年代,堂会数量激增,势力日涨,他们大量拐骗和贩运妇女入美,这种激烈竞争以及美国政府对风化业越来越严的管控,使得阿彩被迫离开风化业,最后不知所终[19](PP60-63)。

第二位是扶桑,来自严歌苓的代表作《扶桑》,一个有一定历史依据的文学人物。她本是湖南的茶农之女,因娃娃亲远嫁广东。未婚夫早已赴美做工,她和一只大公鸡拜堂成亲。人贩子以带她赴美和丈夫团聚为名,将她拐骗到旧金山。她初期不会做生意,经常被鞭打,多次被拍卖。出名后也曾被堂会头子包养,但终究没有自由,只是不同“猪花馆”的摇钱树。她只会说几句日常英语单词,不接触白人社会,和美国主流社会唯一的交集是同一个膜拜她的东方风情、比她年龄小一轮的白人男子克里斯有一段无言的“柏拉图”精神之恋。在唐人街遭到白人暴徒集体洗劫时,她曾被暴徒们轮暴,所以她对白人社会充满不信任。即使后来白人医院和教会将她从死亡边缘救回,她还是选择重回唐人街,自甘受虐。

第三位是腊露(Lalu Nathoy,1853 -1933),婚后改称宝利·毕默思(Polly Bemis),有学者根据她的姓名和长相认为她可能是汉化的达斡尔族人[35](P334)。她是爱达荷州的传奇,早期拓荒者的代表。她来自中国北方,虽缠过足但后来放开了,这可能也是她获得自由后有行动力创业的重要原因。她被土匪劫掳后南下被卖到上海,然后坐船于1873年抵达旧金山。这时风化业已经受到严格管控,上文提及的多项方案已经生效,所以她没有留在生意前景不妙的旧金山,而是在拍卖后被递送到爱达荷州的沃伦斯镇,一个相当原始粗粝的新兴矿区定居点。镇上有近两千个各种族的矿工,已有六个白人妇女在那里做生意,腊露是唯一的华人妇女,后来一个叫毕默思(Bemis)的男人以赌博的方式将她从华人主子手中赎出,数年后二人结为夫妇。腊露吃苦耐劳、聪慧善良、乐于助人,沃伦斯的成长和现代转型,每一步都有她的付出,因而名垂青史[36][37]。

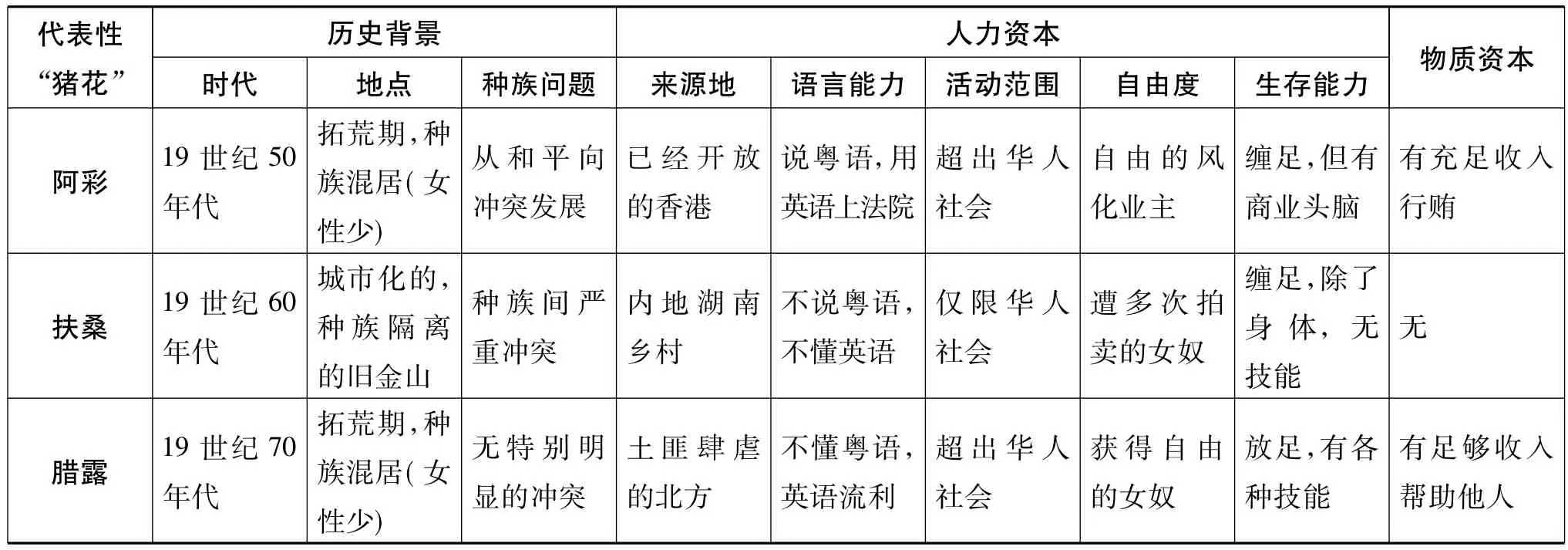

由于物质(经济)资本、人力(文化)资本和社会资本总是三位集于一体,并能互相转化,因此有必要首先根据前述生平资料,简要概括她们的物质资本和人力资本,以便洞悉因性别和职业而在华人社区中被剥夺了话语权甚至基本生存权的她们,是否具有某种契机,帮助她们获取华人社区之外的社会网络资源,改变她们的生存状况(见表2)。

表2 不同类型“猪花”人力资本与物质资本分布

以表2细化与条目化的概括,可以预测三人能否获取华埠之外的资源,以摆脱或对抗原族群男权的控制。首先,阿彩的姿色、聪慧和出色的语言能力帮助她在风化业立足,而且因其了解美国法律与生存规则,加之生活在迅速城市化但女性比例严重不足的环境中,所以她的生意做得风生水起。她通过频繁去法院过堂、张扬东方情调、刻意在公共生活中过度曝光等方法避免被华人堂会暗害。此外,她也懂得通过贿赂警察等方式借助经济资本扩展社会关系网络。还有常被忽略的一点,她是说粤语的香港人,了解粤地的行事方式,虽然没有人明说,但她肯定是华界和西人都想维护的一座沟通的桥梁,这应该也是她屹立十多年不倒的重要原因之一。

相比而言,扶桑作为被拐来美的湖南妇女,没有自由,能接触到的只有华埠不固定的客户,难以产生稳定可用的社会网络。作为既不会说英语也不会说地道粤语的湖南人,她既不能走出华埠,也难以被占华埠主体的广东人接受,因此她的文化资本趋近于零;另一方面,因为没有可支配收入,用于经营社会网络的经济资本也趋近于零。

腊露却又是另一番情境。她生活在女性极为稀少的环境中,这和阿彩当初抵美时的情况相似。腊露有极强的生存意识,寻找一切可用于自救的机会。她的客户主要是白人,因此她迅速掌握了英语,并且幽默风趣,这成为她的核心文化资本,帮助她充分融入种族问题不那么严重的边疆社会。在获得自由后,她开办餐馆和旅馆、制售中草药以及其他适合西部社会的生意。她钻研烹饪,中西结合,餐馆生意兴隆,总有矿主开飞机来享受她制作的美食。她又用收入来帮助他人,从而成为当地的精神领袖。她的声誉像获得她帮助的人一样遍及全州,已完全超越了原初身份的卑贱。

由此可以看出,作为“贱民”的她们能否在美国生存下去,甚至活得比在中国更好,核心点是她们能否在紧箍着华埠的种族藩篱上打开一个缺口,获得接触主流社会并被主流社会接受的机会。社会学家们普遍认为,主体拥有比自身地位高的联系人越多,主体就越能从外部网络中获得较多资源。很显然,在种族隔离的美国,白人拥有最多的资源,尤其是司法、教会等体制化组织。此时,女性离散者的语言能力和文化调适程度决定着她们能否与主流社会建立有效的工具性社会网络。好莱坞电影中常见的白人男性拯救东方女性的俗套,从社会资本的角度看,恰是种族主义框架下受原族群男权压迫的女性获取生存资源的理性必然。

在对三人的人力资本与经济资本略作分析后,我们就可以尝试细化社会学家广为接受的两个大指标:可获得的社会资本(accessible social capital)和动用的社会资本(mobilized social capital),以此建构离散状态下“猪花”的实际资本状况[38](PP18-24)(见表 3)。

表3 “猪花”的社会资本分析

表3是在表2的人力与物质资本分析基础上,结合现有史料而做出的推断性总结。从表3的社会资本细分,可以清晰地看出形成三人不同命运的原因。阿彩虽然在中国的男权伦理体制下无法和华界的头面人物平起平坐,但她的经济地位与社会地位在美国当时的语境中并不逊于有头脸的中国男性。在基督教中产阶级社区尚未形成的19世纪中期的加州,风化业是可以接受的行业,并不比杀人越货和赌博贩毒更低劣,这从美国西部片中可见一斑。她到了新环境就适应新环境的生存法则,用美国的游戏规则为自己创造财富和发展空间。她是19世纪50年代美国种族融合发展的代表形态。然而阿彩生活在急速城市化的旧金山,到了19世纪60年代中后期,生存空间的密集使种族竞争与对立趋向白热化,暴力冲突不断,华人为了自保不得不聚集在一起形成唐人街飞地。阿彩的悲剧由此而来。她虽然和华人堂会向来有竞争关系,并依靠卡勒克所代表的国家机器为自己撑腰,但堂会时不时也求助于她做中间人联络白人社会。唐人街入口的大门无异于一道闸门将她的社会资本流从外到内全面切断:一是早先可以依靠的白人的警力和法庭失去实时效用;二是她和堂会之间的互相利用关系转变为赤裸裸的竞争关系,作为一个手下没有数百团伙的女流之辈,在男权暴力的唐人街,她如笼中鸟池中鱼,不出几年,钱财散尽,败退华埠。如果不是种族冲突愈演愈烈而形成封闭的华埠,她本可以成为最早走向世界、融入世界资本主义洪流的中国离散者,而且肯定要早于在文化结构方面固步自封的中国男性。

腊露的总体社会资本与阿彩相似,却又更进一步。她的社会网络和阿彩一样是跨种族的,但腊露生活在文明之初的拓荒者营地,各种族之间不得不通力合作。腊露被卖到荒蛮的定居点实属不幸,但她没有成为19世纪后期蔓延北美的种族冲突的牺牲品,这却又是她的幸运。她积累的充裕的文化资本(语言、才智、厨艺、医术、手艺等)和经济资本帮她广结善缘,不断扩大她的社会资本,这反过来又增加了她的文化资本和经济资本。她不断回报社会,以至于成就一段传奇。

相比而言,扶桑就是那淹没在父权制与跨国资本主义两恶叠合的屠刀下的不幸“猪花”的典型。她只有一具美丽而隐忍的肉体,能让男性既享受到新婚的热烈,又体会到母爱的温良敦厚[20](P2)。她以享受受虐的美学姿态应对男性世界的残酷,最终也只能以美学的姿态而存在。她成就一段自己的唐人街艳史,甚至如严歌苓所说已经被载入史册,但并没有男人因为她的隐忍而得到精神的升华。她无法改变自己被各种族男人客体化和肉欲化的命运。即使那醉心于她的东方气质而决心拯救她于水火的白人男孩克里斯,也不得不承认,扶桑就是盛开在东方邪恶之上的恶之花,在污泥中盛开的红莲。当她脱下揽客时穿的象征欲望的红缎袄,换上教会救护所纯洁的白袍,不仅自己认不出自己,连暗恋她的克里斯也接受不了。最终扶桑离开救护所,重回唐人街的声色犬马,恢复只属于前现代“东方”的生命力。她没有任何有用的社会资本。她只是一个被操纵的挣钱工具,不具有自由人的意义,这是绝大多数“猪花”的实际命运。

四、结论:离散女性的社会资本重组

无论哪一种离散,对当事人个体来说,都可能是一种创伤性体验,但对弱势女性来说却可能产生积极意义。在男性严格把控的性别和阶级序列中,“猪花”的等级无疑是最低的。她们低贱,被带到中国人骨子里蔑视的番邦,去服务男性群体中最卑贱的苦力阶层。多重卑贱性已彻底剥夺了她们除性别和身体之外的任何意义。然而也许正因为她们贱到成为母体文化急于抛弃的“渣滓”,所以她们在离散的新环境中,除了原初的生存意志,没有文化焦虑,没有需要守护的文化尊严,更没有男性华工为舒缓工作和种族压力而建构的终将回归的故土神话。而这种精神状态与任何处于拓荒期的社会风气是一致的,使她们很容易融入新环境。为了生存,她们较快掌握了英语(扶桑所代表的被囚禁的女奴除外),语际沟通能力帮助她们建立起跨文化跨种族的社会关系网络,从中获取更好生存所需要的信息资源和影响力资源,这些社会资本最终又为她们集聚更多的文化资本和经济资本,形成正向相长。在腊露等绝地而后生的个案中,我们看到一个文化悖论。她们在唐人街的地下室里被赤裸裸地按斤拍卖,象征性剥夺了拥有中国文化的资格,她们的生存只有生殖器的原始意义。然而,当她们通过建立新型社会关系网络聚拢起跨国跨文化的社会资本时,中国女性在父权制下被强行压制与话语遮蔽的果敢、独立、聪慧的一面,却通过她们以日常化的人格化的方式在西方语境中“活”了出来。阿彩每一次出庭轰动全城的自信与无畏,腊露充满创意的餐饮和中医治疗等,甚至也包括扶桑的隐忍与人格独立。这种性别化的亚文化潜力源于离散的原文化解禁状态带给女性的解放,只要她们能够有机会聚集足够的社会资本,她们就可以改变既定的命运轨迹而获得重生。

[1][日]可儿弘明著,孙国群等译.猪花——被贩卖海外的妇女[M].郑州:河南人民出版社,1991.

[2]罗晃潮.“猪花”浅论[J].暨南学报(哲学社会科学版),1986,(4).

[3]Lucie Cheng Hirata.Free,Indentured,Enslaved:Chinese Prostitutes in 19th Century America[J].Sign,1979,5(1).

[4]Curt Gentry.Madames of San Francisco:An Irreverent History of the City by the Golden Gate[M].New York:Doubleday,1964.

[5]Carol Green Wilson.Chinatown Quest:One Hundred Years of Donaldina Cameron House 1874-1974[M].San Francisco:CaliforniaHistorical Society,1974.

[6]Marion S.Goldman.Gold Diggers and Silver Miners:Prostitution and Social Life on the Comstock Lode[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1981.

[7]Benson Tong.Unsubmissive Women:Chinese Prostitutes in Nineteenth-Century San Francisco[M].Norman:University of Oklahoma Press,1994.

[8]朱国宏.中国的海外移民——一项国际迁移的历史研究[M].上海:复旦大学出版社,1994.

[9]司南、裴颖.华侨妇女出国史略[J].华侨华人历史研究,1993,(3).

[10]林涧.语言的铁幕:汤亭亭与美国东方主义(The Iron Curtain of Language:Maxine Hong Kingston and American Orientalism)[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[11]Robin Cohen.Global Diasporas:An Introduction[M].London and New York:Routledge,2008.

[12]S.W.Williams.The Middle Kingdom[M].New York:C.Scriber's Sons,1907.

[13]陈泽宪.19 世纪盛行的契约华工制[J].历史研究,1963,(1).

[14]S.W.Kung.Chinese in American Life:Some Aspects of Their History,Status,Problems,and Contributions[M].Seattle:University of Washington Press,1962.

[15]Mary Coolidge.Chinese Immigration[M].New York:Arno Press,1969.

[16]Jack Chen.The Chinese of America[M].San Francisco:Harper& Row,1980.

[17]令狐萍.金山谣——美国华裔妇女史[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[18]陈翰笙.华工出国史料(第2辑)[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[19]关宇.漂洋过海[M].香港:环球图书,1984,转引自林涧.华人的美国梦——美国华文文学选读[C].天津:南开大学出版社,2007.

[20]严歌苓.扶桑[M].西安:陕西师范大学出版社,2013.

[21]Mildred Crowl Martin.Chinatown's Angry Angel:The Story of Donaldina Cameron[M].Palo Alto,Calif.:Pacific Books,Publishers,1977.

[22]吴军、夏建中.国外社会资本理论:历史脉络与前沿动态[J].学术界,2012,(8).

[23]Pierre Bourdieu.The Forms of Capital[A].J.G.Richardson ed.The Handbook of Theory:Research for the Sociology of Education[C].New York:Greenwood Press,1986.

[24]James S.Coleman.Social Theory,Social Research,and a Theory of Action[J].The American Journal of Sociology,1986,91(6).

[25][美]詹姆斯·科尔曼著,邓方译.社会理论的基础(上下)[M].北京:社会科学文献出版社,1999.

[26]夏建中.社会为中心的社会资本理论及其测量[J].教学与研究,2007,(9).

[27][美]弗朗西斯·福山著,李菀蓉译.信任:社会道德与繁荣的创造[M].北京:远方出版社,1998.

[28]Alejandero Portes.Economic Sociology and the Sociology of Immigration:A Conceptual Overview[A].Alejandero Portes ed.Economic Sociology of Immigration:Essays on Networks,Ethnicity,and Entrepreneurship[C].New York:Russell Sage Foundation,1995.

[29]Nan Lin.Building a Network Theory of Social Capital[J].Connections,1999,22(1).

[30]Mark Granovetter.The Strength of Weak Ties:A Network Theory Revisited[J].Sociology Theory,1983,1(6).

[31]边燕杰.关系社会学及其学科地位[J].西安交通大学学报(社会科学版),2010,(3).

[32]San Francisco:Daily Alta California[N].1851-05-12(02).

[33]San Francisco:Daily Alta California[N].1853-05-21(02).

[34]陈依范.美国华人[M].北京:工人出版社,1984.

[35][美]林路德.阿良译.千金[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2011.

[36]Ruthanne Lum McCunn.Thousand Pieces of Gold:A Biographical Novel[M].San Francisco:Design Enterprises,1981.

[37]Lihua Yu.Chinese Immigrants in Idaho[D].Bowling Green State University,1991.

[38]赵延东、罗家德.如何测量社会资本:一个经验研究综述[J].国外社会科学,2005,(2).

责任编辑:含章

Social Capital Analysis of Diasporic“Piggy Flowers”in the 19thCentury America

ZHU Hua

(College of Foreign Studies,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China)

piggy flowers;diaspora;Chinese Exclusion Act;Ah Toy;Fusang;Polly Bemis

Men taken and sold abroad as coolies were called“Piggies”in Cantonese during the coolie trade of late Qing Dynasty.Accordingly,women taken and sold abroad to serve Piggies were called“Piggy flowers.”These“flowers”were put at a lower social and economic status than the Piggies and suffered under the oppression of both Chinese patriarchy and American racism.Due to the lack of formal records and documents,“piggy flowers”as a community were neglected for long,though they witnessed the development of global capitalism as sufferers.The present study expnds upon the established work by Kani Hiroaki and American scholars and applies the theory of Diaspora and social capital analysis in historically mapping the community based on an examination of three cases of piggy flowers:Ah Choy,Fusang and Polly Bemis.

C913.8

:A

:1004-2563(2017)04-0077-11

朱骅(1970-),男,上海海洋大学外国语学院副教授,文学博士。研究方向:性别研究、中美跨国书写、离散和跨国主义理论。

本文系上海市哲学社会科学规划课题“20世纪以来中美跨国英文书写中的上海”(项目编号:2016BWY011)、上海市教育科学课题“大学通识教育课程‘文学与人生’的设置与开展”(项目编号:B14027)、2016上海海洋大学“美国文学”重点课程的阶段性成果。