3岁内儿童维生素D缺乏性佝偻病的影响因素

2017-07-31白永莲刘曌霞

田 勇,白永莲,刘曌霞

(四川省广元市妇幼保健院,广元 628000)

3岁内儿童维生素D缺乏性佝偻病的影响因素

田 勇,白永莲,刘曌霞

(四川省广元市妇幼保健院,广元 628000)

目的:探讨可能存在维生素D缺乏的3岁内儿童维生素D缺乏性佝偻病发病率、临床特征及影响因素。方法:483例可疑维生素D缺乏的3岁内儿童根据年龄分为0~12个月组(n=275),13~24个月组(n=136),25~36个月组(n=72),对比三组儿童佝偻病发病率,分析佝偻病临床特点,并探讨其相关因素。结果:0~12个月组患病率为50.5%,13~24个月组患病率为39.7%,25~36个月组患病率为23.6%,三组比较0~12个月组患病率高于13~24个月组,而13~24个月组患病率高于25~36个月组,差异具统计学意义;0~12个月组维生素D不足和缺乏率为50.5%(139/275),13-24个月组为39.7%(54/136),25~36个月组为23.6%(17/72),差异具统计学意义;儿童佝偻病主要症状与体征为方颅、肋膈沟,发病率45.7%,其次为单纯神经精神症状及枕秃,发病率21.4%,第三为方颅、肋膈沟合并鸡胸、肋串珠,发病率16.7%;母亲孕期营养状况、出生体重、孕周、双胎、喂养方式、正常添加辅食、合理补充维生素D、光照时间、营养不良、肥胖、晒照皮肤面积、家庭经济状况、居住地、留守儿童、母亲文化程度及反复呼吸道感染等方面比较差异均具有统计学意义。结论:儿童维生素D缺乏性佝偻病发病率相对较高,该病重在预防,而了解其影响因素对于针对性的早期诊断和干预,降低佝偻病的发生率和严重程度均具有重要临床意义。

维生素D缺乏;佝偻病;影响因素

维生素D缺乏性佝偻病(rickets of vitam in D deficiency),简称佝偻病,在我国属于重点防治的小儿“四病”之一,主要因儿童体内缺乏维生素D,使钙与磷的代谢发生紊乱,对骨骼造成影响,使小儿在生长期骨组织矿化不全,导致患儿出现与生活方式密切相关的,以骨骼病变为特征的全身性慢性营养性疾病[1]。同时对免疫系统及神经肌肉等功能存在一定的影响,可使肌肉松弛及神经兴奋性改变,甚至可影响患儿造血、免疫系统及语言等,严重威胁儿童的身体健康[2]。近年来随着社会经济水平的提高,我国维生素D缺乏性佝偻病发病率逐年减低,病情逐年减轻。影响佝偻病的发病因素较多,且存在互相影响的关联,在不同地区与人群中存在各自的特点[3]。儿童佝偻病的主要发病原因为机体缺乏维生素D。本研究通过分析3岁内儿童维生素D缺乏性佝偻病的临床资料,旨在探讨其影响因素,降低发病率,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2015年1月~2016年12月在我院门诊儿童保健时具有可能存在维生素D缺乏的神经精神症状、骨骼改变、未合理补充维生素D等情况的483名3岁以下儿童,其中,男226名,女257名,年龄3个月~3岁,平均年龄(1.5±1.1)岁。排除可能合并与佝偻病有关的非维生素D缺乏性佝偻病、内分泌及骨代谢性疾病、慢性肝肾功能疾病、发育落后等。 同时,针对生活方式、喂养情况、维生素D补充情况等内容进行问卷调查。按年龄分为三组,0~12个月组275名,13~24个月136名,25~36个月72名。三组儿童在年龄、性别等方面比较差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 体格检查诊断标准体格检查统一由专业医师进行问诊、观察,诊断标准:多汗、夜惊、烦躁不安、枕秃、方颅、鞍形颅、前囟门闭合晚、鸡胸、出牙晚、漏斗胸、胸骨软化、 “X”型腿、“O”型腿等症状及体征。

1.2.2 理化诊断标准采集清晨空腹肘静脉血2ml,由统一专业医护人员进行操作处理。25-(OH)D3测定采用电化学发光法,试剂采用美国罗氏原装试剂,诊断标准为25-(OH)D3低于20ng/ml,15~20ng/ml为维生素D不足,≤15ng/m l为维生素D缺乏,≤5ng/ml为维生素D严重缺乏。

1.3 调查方法采用自制儿童母亲问卷调查,在征得儿童母亲同意后在门诊当场完成调查,告知本次调查的目的、意义、内容、注意事项等。发放调查问卷483份全部收回。调查内容包括:母亲妊娠期情况、儿童出生情况、喂养方式、户外活动方式、辅食添加情况、儿童患病情况、父母文化程度、家庭经济情况等。

1.4 统计学方法本研究所产生的数据均采用SPSS19.0统计软件进行计算和分析,两组之间率的比较采用x2分析,以P<0.05具有统计学意义。

2 结果

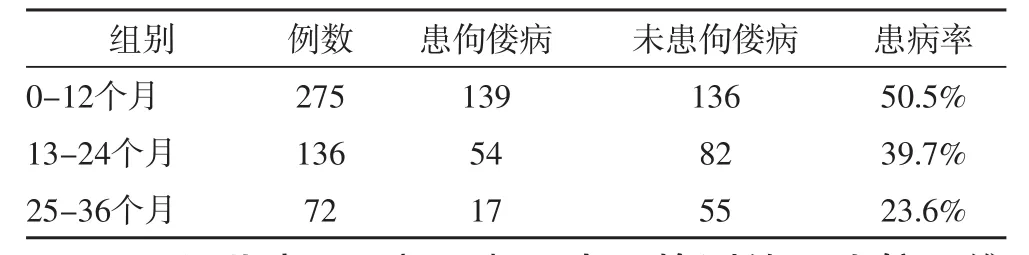

2.1 三组儿童佝偻病发病率比较0~12个月组患病139例,患病率50.5%,13-24个月组患病54例,患病率39.7%,25~36个月组患病17例,患病率23.6%。三组比较0~12个月组患病率高于13~24个月组,而13~24个月组患病率高于25~36个月组,差异具统计学意义(P<0.05),详见表-1。

表-1 三组儿童佝偻病发病率比较(n,%)

2.2 三组儿童25-(OH)D3水平检测结果比较维生素D不足和缺乏占43.5%,其中,维生素D不足占16.1%,维生素D缺乏占26.9%,维生素D严重缺乏占0.4%。维生素D不足和缺乏率0~12个月组最高,达50.5%(139/275);其次为13~24个月组,为39.7%(54/136);25~36个月组最低,为23.6%(17/72),差异具统计学意义(P<0.05),详见表-2。

2.3 维生素D缺乏性佝偻病临床症状与体征构成比主要症状与体征为方颅、肋膈沟,发病率45.7%,其次为单纯神经精神症状及枕秃,发病率21.4%,第三为方颅、肋膈沟合并鸡胸、肋串珠,发病率16.7%,详见表-3。

表-2 三组儿童25-(OH)D3水平检测构成比(n,%)

表-3 维生素D缺乏性佝偻病临床症状与体征构成比(n,%)

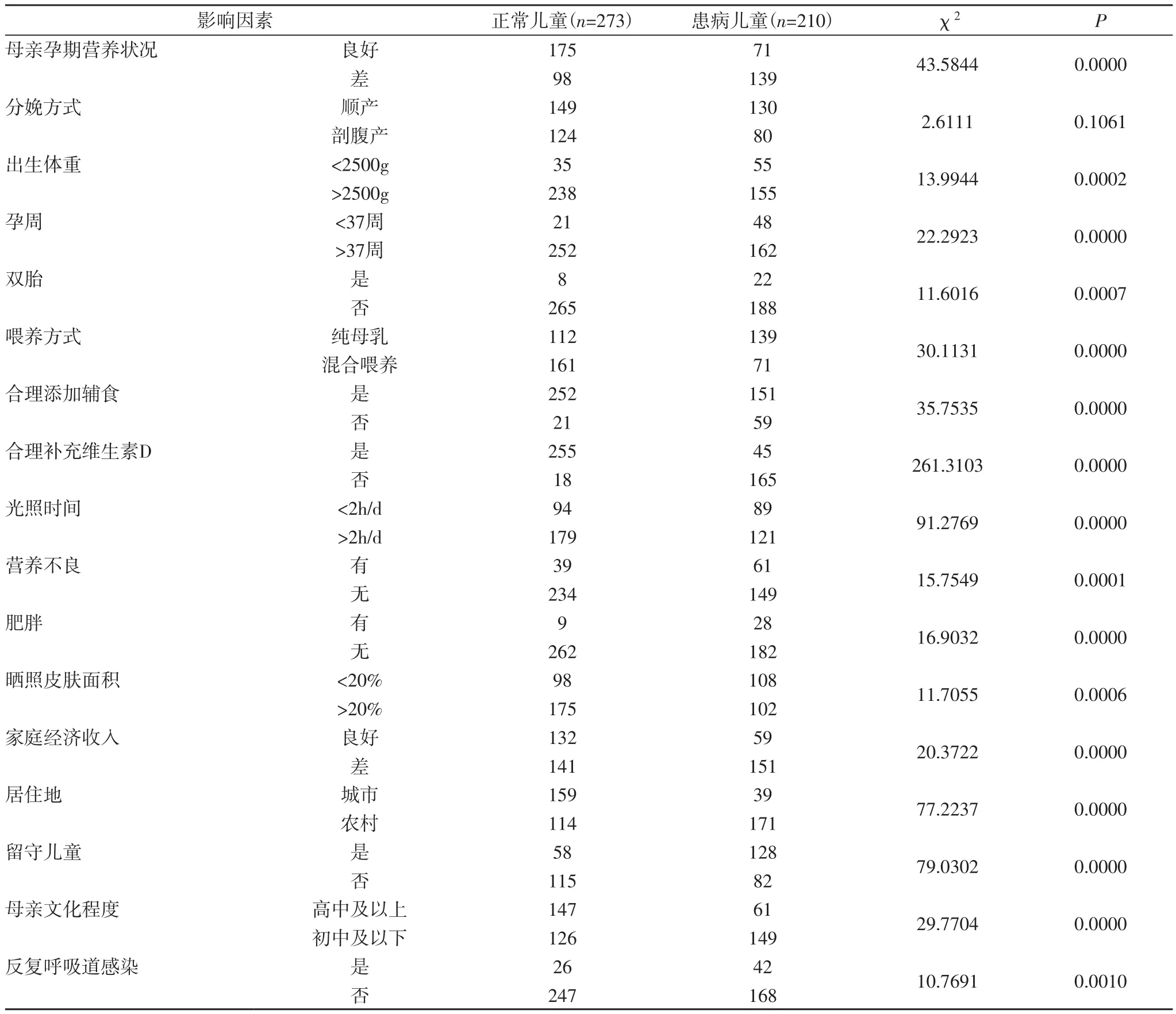

2.4 维生素D缺乏性佝偻病影响因素分析影响因素中母亲孕期营养状况、出生体重、孕周、双胎、喂养方式、辅食添加、补充维生素D情况、光照时间、营养不良、肥胖、晒照皮肤面积、家产经济状况、居住地、留守儿童、母亲文化程度等方面比较差异均具有统计学意义(P<0.05),详见表-4。

3 讨论

表-4 维生素D缺乏性佝偻病影响因素分析

维生素D缺乏性佝偻病至今仍是常见的营养性疾病之一,严重危害我国儿童的健康,常见于婴幼儿,我国发病率高可达26%以上,是一种易预防、易被忽略的公共卫生问题[4]。经过长期的努力我国发病率已逐年降低,但仍有部分地区因多中因素的影响导致发病率较高。儿童佝偻病的发病主要原因为体内缺乏维生素D,体内的维生素D主要有三个来源途径[5],一为母体-胎儿的转运,胎儿获得维生素D的主要途径为胎盘,胎儿体内25-(OH)D3的储存量可满足胎儿出生后一段时间的需要,因此新生儿早期体内维生素D的含量与母体妊娠后半期摄取不足、胎龄、出生体重有关。二为食物中维生素D的含量,天然食物中维生素D的含量通常较少,婴幼儿可通过奶粉、动物肝脏、蛋黄等获得一定量的维生素D。因此及时添加维生素D、正常添加辅食可直接影响儿童维生素D的摄入量。三为皮肤光照合成维生素D,是维生素D的主要来源,人类皮肤中含有的7-脱氢胆骨醇是维生素D生物合成的前体,经过阳光中紫外线的照射可变为胆骨化醇,又称为内源性维生素D3,其量与皮肤接受日光照射的时间、面积、波长有关。这三个途径中,紫外线照射不足是维生素D缺乏性佝偻病的重要影响因素,日光照射不足又未及时补充维生素D是造成佝偻病的主要原因。本研究中三组不同年龄儿童佝偻病发病率比较,0~12个月组患病139例,患病率50.5%,13~24个月组患病54例,患病率39.7%,25~36个月组患病17例,患病率23.6%。0~12个月组患病率为50.5%,显著高于13~24个月组的39.7%,13~24个月组显著高于25~36个月组的23.6%。维生素D不足和缺乏率0~12个月组最高,达50.5%(139/275);其次为13~24个月组,为39.7%(54/136);25~36个月组最低,为23.6%(17/72),差异具统计学意义。

维生素D缺乏并不等于佝偻病,佝偻病不是一种单纯营养性疾病,而是一个综合症,除外对骨格的影响,该病对神经、肌肉、造血系统、免疫系统等均有影响。严重佝偻病是一种综合性表现。维生素D缺乏性佝偻病重病患儿可出现大运动发育迟缓、表情淡漠、语言发育落后、免疫力低下易合并感染及贫血等。临床中将佝偻病分为初期、活动期、激期、后遗症期[6]。初期多为六个月内佝偻病儿童,主要表现为神经系统兴奋性增高、烦躁、夜间哭闹、多汗、摇头、枕秃等;初期患儿不及时治疗症状将逐渐加重进入激期,出现甲状旁腺功能亢进,钙、磷代谢失常,出现典型骨骼改变, <6月婴儿可出现颅骨软化, > 6月婴儿可见方颅、前囟门闭合延迟、出牙延迟、鸡胸、漏斗胸、肋膈沟等临床表现,严重可出现“O”型腿、“X”型腿的畸形,并可出现运动及语言发育延迟,免疫力降低等。经过治疗、日光照射,患儿临床症状逐渐缓解至消失。部分较重的患儿3岁后可出现不同程度骨骼畸形后遗症[7]。本研究中维生素D缺乏性佝偻病主要症状与体征为方颅、肋膈沟,发病率45.7%,其次为单纯神经精神症状及枕秃,发病率21.4%,第三为方颅、肋膈沟合并鸡胸、肋串珠,发病率16.7%。

人体每日所需维生素D量为400IU[8],除深海鱼类、动物肝脏维生素D含量较高外,日常饮食中维生素D的含量常无法达到人体正常的日需量,尤其婴幼儿,获得的维生素D量更少,需要通过阳光照射,补充所需维生素D量,但因季节与衣着的影响等,使婴幼儿从日光照射中获得的维生素D较少,大多需要额外补充维生素D制剂[9-10]。研究中正常儿童与佝偻病患儿在母亲孕期营养状况、出生体重、孕周、双胎、喂养方式、辅食添加、合理补充维生素D、光照时间、营养不良、肥胖、晒照皮肤面积、居住地、留守儿童、母亲文化程度及反复呼吸道感染等方面比较差异均具有统计学意义。母亲孕期营养状况对胎儿的各种营养素的摄取造成不良影响,故孕期营养不良孕妇的所生儿童3岁以内维生素D及钙缺乏现象较为常见,因而佝偻病的发病率也增高。新生儿的出身体重在一定程度上反映了其在胎儿期的营养状况,而胎儿期的营养状况也将在很大程度上对生后的营养状况产生影响,故出生体重较低者儿童期佝偻病发病率较高。足月产儿与早产儿无论在各器官功能的发育还是营养状况方面,均存在明显差异,而足月产儿生后各种疾病的发生率明显低于早产儿。单胎与双胎或多胎儿营养状况多数也存在较为明显的差异。喂养方式、辅食添加时间以及辅食种类等均对儿童的营养结构具有重要影响。故双胎、早产、不恰当的添加辅食均将增加佝偻病发病率。及时添加维生素D能够有效补充儿童对维生素D的需求,进而能够促进钙的吸收,若不能按时按量添加维生素D,则可因儿童生长发育速度较快而对维生素D需求量相对较大导致供需平衡紊乱,造成维生素D的相对不足,进而导致钙吸收效率降低。肥胖儿童因大量皮下脂肪贮存维生素D使循环中的维生素D含量下降,也可导致佝偻病的发生。光照时间以及晒照皮肤面积对儿童体内维生素D的合成起着一定影响作用,若光照时间不足或晒照面积过小,均将导致儿童体内维生素D合成不足,进而导致钙的吸收减少,佝偻病发病率增加。居住在农村的儿童,由于农村各方面条件相对较差,且农民对于营养、各种营养素补充的育儿观念相对较为淡薄,可造成农村儿童的营养不良、维生素D缺乏、钙缺乏等,进而导致佝偻病发病率的上升。佝偻病与部分疾病也有一定的关系,儿童常见疾病为呼吸道感染、腹泻等[11-12],本研究中患有反复呼吸道感染的儿童患佝偻病显著增多,分析原因为儿童机体内钙含量不足可影响肺巨噬细胞的吞噬能力,磷的不足可使免疫调节作用的环磷酸腺苷减少,致使儿童机体免疫力降低,发生反复呼吸道感染[13-14]。本研究地区地处国家西南部的四川北部山区,经济落后,多数儿童父母文化程度较低,对佝偻病的预防知识了解较少,留守儿童居多,长期跟爷爷奶奶居住,多以稀粥为食,相当部分农村儿童未及时补充维生素D,部分儿童伴有营养不良,使得维生素D缺乏性佝偻病发病率较高。另外,在未服用维生素D 的儿童中,全母乳喂养者,维生素D通过乳汁摄入的量与母亲健康状况密切相关,若能同时添加奶粉混合喂养,因奶粉中具有一定含量的维生素D,故可通过奶粉的摄入而增加维生素D 的摄入量,从而能够在一定程度上降低维生素D缺乏性佝偻病的发病率,当然,也与混合喂养时添加奶粉的量密切相关。

综上所述,儿童维生素D缺乏性佝偻病的治疗重在预防,母亲在孕期应注意营养及维生素D的摄入,婴幼儿应及时给予外源性维生素D的补充,合理喂养、平衡膳食、改变偏食、加强户外活动,以促进儿童全面发展,同时纠正营养不良、贫血情况,增强体质,预防疾病,提高免疫力。积极宣传佝偻病相关知识,确保婴幼儿每天获得400IU维生素D的补充量,做好预防工作。有针对性的开展诊断和治疗,意义重大。

[1] 林晓燕, 韩粉香, 刘梅美. 钙铁复合剂佐治婴幼儿佝偻病临床效果观察[J]. 海南医学, 2016, 27(02): 308-310.

[2] 李如霞, 李孟荣. 维生素D对儿童过敏性疾病的免疫调节作用[J].中华儿科杂志, 2015, 53(03): 232-234.

[3] 代锡阳, 李海鑫, 林颖, 等. 维生素D合并钙制剂治疗钙缺乏性佝偻病[J]. 山西医药杂志, 2016, 45(01): 75-78.

[4] 谭春秋, 仰曙芬, 任丽红. 维生素D缺乏性佝偻病患儿破骨细胞活性的研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2014, 22(11): 1141-1143.

[5] 杨海红, 刘艳, 罗列芳. 婴幼儿期反复呼吸道感染与维生素D缺乏性佝偻病的关系研究[J]. 吉林医学, 2016, 37(08): 1978-1980.

[6] 贺婷. 维生素D3用于小儿佝偻病预防的临床效果观察[J]. 临床合理用药杂志, 2016, 9(08): 69-70.

[7] Strand MA, Jin M. Diagnosis of rickets and reassessment of prewalence among rural children in northern china[J]. Pediatrics International, 2007, 49(2): 202-209.

[8] 王旭, 刘小芳. 锌, 维生素D联合钙治疗婴幼儿佝偻病的临床疗效及生化指标变化情况分析[J]. 临床医学, 2016, 36(09): 8-10.

[9] 张倩.0-3岁婴幼儿血清25-羟维生素D水平检测分析[J]. 中国保健营养, 2016.26(18): 122-123.

[10] 严芳芝, 陈小莲. 小儿四维葡钙颗粒联合维生素AD滴剂治疗维生素D缺乏性佝偻病的疗效观察[J]. 中国基层医药, 2014, 12(17): 2656-2657.

[11] Appoh LY, Krekling S. Maternal nutritional knowledge and child nutritional status in the Volta region of Ghana[J]. Matern Child Nutr, 2005, 1: 100-110.

[12] 陈荣花, 张瑞荣, 宋巧凤, 等. 维生素D对原发性高血压患者左室肥厚影响的研究[J]. 湖南师范大学学报 (医学版), 2016, 13(1): 67-68, 69.

[13] 杨海军. 维生素D营养状态对反复呼吸道感染儿童免疫功能的影响[J]. 山东医药, 2016, 2(01): 62-63, 91.

[14] 刘彦景, 朱俐俐, 张婷勇, 等. 羧化不全骨钙素与冠心病的相关性分析[J]. 湖南师范大学学报 (医学版), 2016, 13(2): 36-38, 39.

Influence Factors of Vitam in D Deprivation Rickets in Children W ithin 3 Years O ld

Tian Yong, Bai Yong -lian, Liu Zhao -xia

(Guangyuan Maternal and Child Health Care Hospital, Guangyuan 628000, China)

Objective To discuss the morbidity, clinical features and influence factors of vitamin D deprivation rickets in children within 3 years old. M ethods 483 children within 3years old were divided into 0~12 months group (n=275), 13~24 months group (n=136), and 25-36 months group (n=72) according to the age, and the morbidity of vitamin D deprivation rickets were contrasted between the three groups; and the clinical features and influence factors were analyzed. Results Morbidity of vitamin D deprivation rickets in 0-12 months group was 50.5%, significantly lower than 13~24 months group (39.7%) and 25-36 months group (23.6%); vitamin D insufficient and deficiency rate was 50.5% in 0~12 months group, 39.7% in 13~24 months group, and 23.6% in 25-36 months group; The main symptoms and signs of vitamin D deprivation rickets in children as head of caput quadratum and Harrison’s groove, the incidence rate was 45.7%, followed by the symptoms of The symptoms of simple nerve spirit and bald, incidence rate was 21.4%, the third for caput quadratum and Harrison’s groove combined with pectus carinatum and beading of ribs, the incidence rate was 16.7%; There were significantly differences in nutritional status ofthe mother during pregnancy, birth weight, gestational age, twins, feeding methods, food supplement methods, add VD in time, illumination time, cacotrophy, obesity, sun shine skin area, place of residence, malnutrition, left-behind children, mother’s education and recurrent respiratory tract infection between the normal children and the vitamin D deprivation rickets children. Conclusion The incidence rate of vitamin D deficiency rickets in children is relatively high, we should focus on the prevention. Understanding the influencing factors has important significance in early intervention, and to decreace the morbidity of vitamin D deficiency rickets.

vitamin D deprivation; ricket; influence factor

R723.2

A

1673-016X(2017)04-0071-05

2017-01-03

田勇,E-mail:839897936@qq.com