农户参与气候变化适应性研究

2017-07-25杨兴龙赵宪军郭依娜

杨兴龙+赵宪军+郭依娜

摘 要:气候变化已经成为影响世界可持续发展进程最严峻的问题之一,特别是对发展中国家的影响尤其显著。而农业作为对气候变化反应最敏感的产业,农民又是这条产业链上的直接参与者和薄弱环节。因此,在全球气候变化大背景下,探讨我国农民如何适应气候变化,如何保障自己的收益显得尤为必要。该文通过梳理国内外对农户参与气候变化的研究现状,以及查阅大量文献资料总结出不同气候条件和气候环境影响因子的改变,发现不同地区的农户对气候变化适应性有不同的行为选择。大部分农民由于科学知识的局限性,在适应气候变化时往往通过历年的气候变化情况,根据经验认知对气候变化做出判断,来调整农作物种植情况。农户适应气候变化主要的路径为调整种植结构,改变经营方式,建立专业合作组织,发展发展现代农业,特色农业和改进技术管理措施等举措。

关键词:气候变化;影响路径;农户;适应;风险

中图分类号 F326.13;S162 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)13-0156-06

Study on the Adaptability of Farmers' Participation in Climate Change

Yang Xinglong et al.

(Hebei Agricultural University, Baoding 071000,China)

Abstract:Climate change has become one of the most daunting issues affecting the process of sustainable development in the world,particularly in developing countries. Agriculture as the most sensitive to climate change reaction industry, farmers are direct participants and weak links of the industry chain. Therefore, in the context of global climate change,it is necessary to explore how farmers in China adapt to climate change and how to protect their own benefits. By combing the current situation of farmers' participation in climate change at home and abroad,and reviewing a large number of literatures to summarize the changes of different climatic conditions and climatic and environmental factors,it is found that farmers in different regions have different behavior choices for climate change adaptability. Most farmers, due to the limitations of scientific knowledge, tend to adjust the crop cultivation situation by adapting to climate change through climate change over the years. The main way for farmers to adapt to climate change are the following as adjusting the planting structure, changing the mode of operation, the establishment of professional cooperation organizations,the development of modern agriculture and characteristic agriculture and improving technology management measures and other measures.

Key words:Climate change;Impacts path;Farmers;Adaptation; Risk

1 引言

隨着全球变暖,增温效应日益明显,这给我国农业生产带来了潜在风险。由于气候变化的负外部性也给主要依靠自然资源来从事农业生产的农户带来了很大的成本负担和风险。我国农业可持续发展的能力深受气候变化的制约与影响[1],特别是近十几年来,极端天气的增加,农业自然灾害频繁发生,加剧了农业生产的不确定性,给农户生计带来了很大的负面影响。根据《中国农业统计年鉴》显示,近100年来,全球平均气温增加值为0.74℃,我国地表气温增加值达到0.8℃,略高于全球增温。根据相关领域专家的推算,预计到2030年受温室气体排放量的增加而导致的全球变暖,我国种植业总体产量预计降低6%~10%,特别是玉米,小麦和水稻三大作物为主。因此,研究农户如何适应气候变化有着重大的现实意义。

2 国内外研究现状及路径框架分析

气候变化已经成为世界各国普遍关切的问题。分析气候变化给农户带来的风险因子,探究农户对适应气候变化的行为选择,是实现农业可持续发展的必然路径。

不同国家和地区的农户对于适应气候变化会采取不同的策略。外国学者对这一问题进行了系统研究。由于气候在不同的地区,会产生不同的气候影响,具有特殊性的特点,因此农户根据当地的气候地理条件,通过常年累月对气温,光照,降雨量的观察判断,在适应气候行为的选择上具有本地化特点[2]。基于认知层面个体间的差异,农户对气候变化的认知也具有很大不同。赞比亚农民根据不同季节对气候变化进行判断分析,农户个体对气候变化认知程度高,风险管控意识也比较强[3]。政府在农户心中的可信度,对农户行为的改变也具有潜在影响。由于莫桑比克政府与农户之间缺少必要的沟通,即使政府为农户提供许多有关气候变化的信息,农户的行为以及增加气候变化对农业的风险意识并没有得到改变[4]。通过改变种植制度也是农户适应气候变化的有效手段。在喀麦隆西南部,农民为保障作物产量,采取改变传统的土壤耕作和谷物轮作制度,来降低气候变化对农业的负外部性影响[5],这和我国华北东北部分地区采取保持土壤肥力的举措有类似之处。气候变化不仅影响农业产业水平,而且还会增加农户适应成本,因此农户之间的个体合作对降低气候变化对农业带来的负效应具有正向的影响[6]。尼罗河流域上的埃塞俄比亚,农户适应气候变化主要举措包括为种植结构调整,改变农作物种植时间,进行植树造林,开展水土保持等来提高气候适应能力[7]。在亚洲许多国家和地区,一方面通过提高技术水平,特别是在农林牧渔等农业基础领域加大技术的研究与推广,来适应气候变化;另一方面加强在农业基础设施方面的建设与投入,兴修水利等举措来适应气候变化;还有就是通过政府帮扶,为农户提供气候风险信息和适应气候变化的技术培训;并且农户自身也会调整生产活动,利用现代信息技术来减少气候变化所带来的风险[8-10]。

我国学者根据地域之间的差异性,从不同气候变化的空间对农户参与气候变化的行为选择进行了深入研究。谭灵芝[11]等通过构建Heck-man选择模型,采取实地调研的方式,定量分析了干旱区新疆于田县农户对气候变化的感知及对适应性行为的选择偏好的影响因素,并提出地方政府应该在农户适应能力上发挥主导作用的建议;丁勇[12]等基于历史气象资料与访问调查研究相结合的方法,对内蒙古林西县的农户家庭情况进行分析,得出农户适应能力的个体差别对降低气候变化的负效应有显著影响,并提出了4点提高农户适应能力的意见和方法;冯晓龙[13]等从水资源对陕西省苹果种植户的约束角度出发,通过Double-Hurdle模型分析,得出水资源条件对苹果种植户适应气候变化的决策选择有显著性影响,并且分析出农户个体间合作,政府的支持对提升农户适应能力有明显的促进作用;周蓉[14]等以湖北省武穴市水稻种植和油菜产区农户为研究对象,通过问卷调查进行模型分析,提出了政府部门出台相关应对气候变化的政策对保障农民利益具有重要意义的建议举措;王晓敏[15]等基于实验经济学分析方法,从农户的风险偏好,对风险的认知以及耕种年限3个维度对安徽省宿州市埇桥区农户气候变化适应情况进行了系统分析,得出对不同特征农户群体应制定和采取不同的应对气候变化的举措。

综上所述,不同国家和地区之间由于地理空间的差异性,导致大部分地区的农户都会根据当地的自然气候条件对适应性做出行为决择。我国许多学者通过对不同区域的农户进行实地调研,运用模型实证分析,进而对影响农户行为选择因素进行分析判断(图1),并提出了相应的政策措施。农户适应气候变化的行为选择是多方面的,复杂的,带有很大的不确定性,而当前我国农业正处于供给侧结构性改革的转型时期,受资源短缺,农业环境污染双重约束[16],加剧了农户对气候变化适应性的风险。就农户参与气候变化研究而言,从农户微观视角出发,分析气候变化对农业生产的影响以及给农业带来的巨大灾害,进而分析出农户在不同的气候条件下采取相应的方式来降低气候变化带来的风险,保障自身的收益,具有很大的现实意义。

3 气候变化对我国农业脆弱性影响分析

自然条件决定了我国农业种植结构的空间分布,而作物的种植除了考虑经济因素约束外主要受气候条件变化的影响[17]。气候变化带来的最直接的影响就是改变了自然资源条件,特别是由于全球变暖,气温升高,对光照、水资源、土壤、温度的影响比较大,进而改变了农业生态系统,增加了农业潜在风险(图2)。

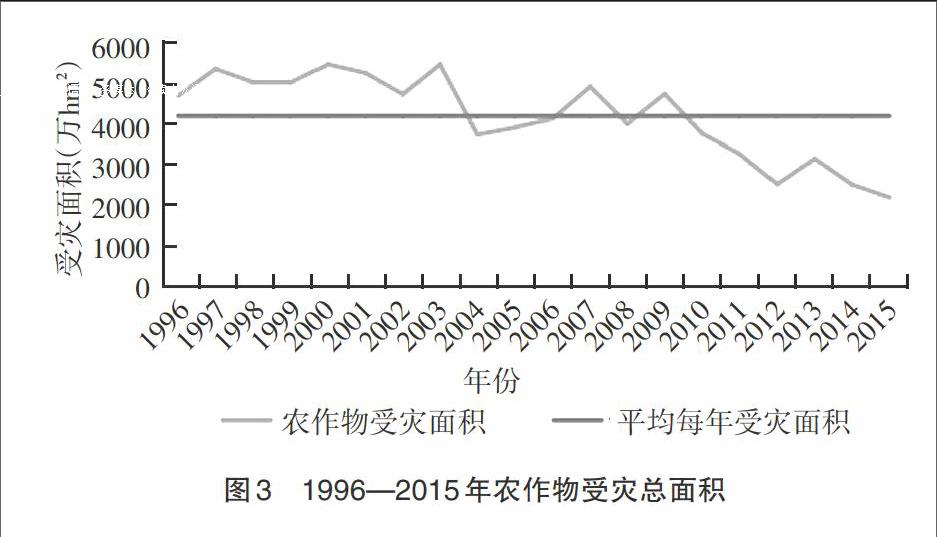

当前我国农业受环境约束力进一步加大,自然资源匮乏,气象灾害严重又进一步制约了我国农业的发展。农业作为弱质产业,又是受气候变化影响最深的产业,因此由于自身脆弱性的特点导致抗自然风险能力偏弱。近20年来,气候变化带来的极端天气日益增多,使得高温、干旱、洪涝灾害、低温霜冻等气候极端事件频发,导致农田成灾受灾面积日益扩大,加剧了农业生产不稳定性,给农业和农户带来了巨大的损失(图3、图4)。

气候变化对农业的脆弱性影响主要表现加剧了农业气象灾害的发生频率和影响效果,主要气象灾害为旱灾、洪涝灾害、低温冻害、风灾(图5)。

旱灾是影响我国农业最大的气候灾害。根据《中国农业年鉴》近20年统计数据表明,因旱灾导致全国受灾面积达到2134万hm2,其中华北,西北和长江中下游地区是我国干旱发生重灾区。从全国旱灾发生空间分布来看,春旱主要集中在我国华北,西北以及东北地区,有时还会发生春夏连旱[18]。夏秋季节旱灾向长江中下游地区转移,受灾面积与北方黄淮海地区相当,仅次于东北地区。由于气候变化的影响,旱灾的成灾率正在呈现上升的趋势,同时也降低了土壤养分,导致土地沙化问题进一步加剧,干旱问题现在已经成为制约我国农业稳定发展和粮食生产安全的主要首要因素[19]。

影响我国农业脆弱性的第二大气候灾害为洪涝灾害。气候变化导致极端降水值增大,降水量增多的现象日益明显。长江流域是洪澇灾害影响最严重的地区,自20世纪90年代以来,每年都会发生或大或小的洪涝灾害,尤其是1998年发生的历史罕见的洪涝灾害。根据中国气象年鉴分析,21世纪以来我国华北、西北、东北地区洪涝灾害趋于稳定,个别年份呈现下降趋势,但是洪涝灾害对粮食生产的潜在风险影响依然严峻。

低温冻害也是影响粮食减产的主要气象灾害之一,根据中国农业年鉴统计,从1996—2015年我国因低温冻害造成的农业生产受灾面积达到428.2万hm2。由于不同的作物,不同的生长周期导致低温冻害具有显著的地域性特点。在农作物生长季节时期,由于东北地区纬度偏高,有效积温较低,受低温冻害影响较大。华北地区是我国小麦的主产区,同时也是我国霜冻高发区。受季风气候影响,我国长江以南地区大部分属于亚热带地区,受低温冻害影响较少,灾害发生频率较低,但是不排除个别年份受寒灾影响深远。例如,2008年发生在我国南方和西北地区的低温冰冻灾害,导致18个省份受灾,造成直接经济损失达到538亿元人民币。

我国也是受台风灾影响较大的国家。由于全球变暖,导致厄尔尼若现象引起的台风频发,给我国东部沿海地区农业生产带来了巨大风险。台风的到来不仅破坏农业基础设施,而且会伴随强降雨天气的发生,诱发洪涝灾害。

4 农户气候变化适应性行为选择

在全球气候变暖,气候复杂性日益显著的大背景下,农业生产系统成为了全球气候变化影响最为显著的部门之一[20],农业由于自身的特点在面对气候变化带来的风险时显得极为脆弱。而农户适应气候变化,就是由于农业生产系统的改变而诱发其行为的变化。由于我国幅员辽阔,地域间差别较大,不同地区的农业生产管理部门在指导农户进行生产过程中具有一定的差异性,详见表1。

通过分析不同地区的气候变化带来的风险所采取的技术举措,为降低气候变化带来的气象灾害给农户带来的风险损失,提高农业抵御自然风险的能力,提升农户参与气候变化适应能力,本文建议从以下几个层面分析和提高农户适应气候变化的行为选择:

4.1 改善農业种植制度和调整种植结构 种植制度主要是指在一个生产区域内农作物的熟制,种植时间以及种植方式的总称[21]。农户为适用气候变化,可以调整复种指数,进行套作等。例如,随着气温升高,旱地种植作物北移,华北东北地区玉米种植收割要比当年农时提前。而种植结构调整则是农户根据当地自然资源以及实际情况,改变作物种植品种来保障自身收益。比如在西北干旱地区和燕山太行山脉地区,为适应干旱少雨的气候条件,农户选择种植马铃薯、高粱、小米等节水耐旱型农作物来降低气候所带来的风险。因此,改变农作物种植品种会成为农户适应气候变化的重要路径选择。

4.2 发展现代农业 随着科学技术的进步以及大数据时代的到来,信息技术的溢出效应正在显现,国家为发展现代农业又出台了一系列的强农惠农政策,这为农户从事农业生产带来了多元化的发展路径。发展特色农业,设施农业,休闲旅游农业成为当下许多农民主体的选择。例如,发展室内农业,开展大棚种植,建立农业现代园区等。发展现代农业对于农户来说虽然增加了市场风险和投入成本,但同时避免了气候变化带来的气象灾害所造成的风险损失,随着规模经济带来的规模效益的扩大,农户的收益也会随之增加,对农户参与气候变化起到了正向激励的作用。

4.3 建立专业合作组织 农业专业合作组织是农户自发的提高抵御气候变化风险能力的重要途径。由于我国传统小农经济的耕作方式,农户个体行为在对抗气象灾害风险时具有极其脆弱性的特征。因此,农户个体间的合作是降低气候风险,提高抗风险的能力的有效路径。山西省太古县依据当地的农业自然优势成立了以蔬菜、红枣、养殖、水果、苗木花卉五大主导产业的特色农业发展合作社。合作社采取统一灌溉,兴修水渠,聘请相关专家指导病虫害灾害等都发挥了重要作用,真正实现了1+1>2的效果。

4.4 实施生态农艺技术举措和品种选育 不同的生产单元对水分湿度温度都有着不同的需求。做好农田管理,对生产单位种植作物在适当的时节进行水分管理,除草,除虫,进行地膜覆盖,做好保温保湿等举措是提高抗自然风险的有效形式。品种选育则是农户根据当地的气候条件选择合适的农作物品种。例如,在南方水稻种植区为提高水稻成活率,选种倒伏水稻品种如皖稻153;在华北平原地区选种耐旱耐寒等小麦品种;在东北玉米种植区种植耐旱抗逆品种等。可以说,加强农艺措施管理和品种技术选育不但可以抵消气候变化带来的风险,还可以充分利用自然资源使粮食提质增收[23],保障农户的收益。

4.5 政府帮助和支持农户参与气候变化 政府作为公共政策的实施者,在帮助农户抵御自然风险上发挥着巨大作用。政府通过修建大型水利工程,修建水利基础设施,及时发布天气预警信息,建立气象灾害预警机制,组织社会力量应对气象灾害,对受灾农户进行补贴救助等方式来帮助农户抵御气象灾害,保障农户的生计权益。

5 结语

随着生产力水平的提高,农业在适应气候变化上一直不断向前发展,农户在抵御气候变化所带来的自然风险方面积累了大量丰富的有益实践[24],抗风险能力不断加强,农户收益得到充分保障。但我们也应看到农户在参与气候变化过程中还存在许多不足之处。一是从农户自身微观主体层面看,农户传统的耕作观念没有得到根本性转变,缺乏农户与农户个体之间的通力合作,导致在自然风险来临时农户损失增加;二是从农技应用层面分析,农户由于受自身知识水平局限性的约束,不愿意采用较为复杂的农业生产技术,不能实时的充分了解气象信息,导致在面对气象灾害时损失增加;三是从宏观政府层面看,政府没有建立起“自上而下”和“自下而上”的双向农业技术推广体系,缺乏与农户之间的沟通协作,由于信息的不完全性和不对称性,许多新的技术以及最新预警信息农户没有第一时间得到感知,导致农户应对气候变化的风险增加。总体而言,农户参与气候变化,抵御自然风险的能力呈现出逐步上升的态势,因此,提高农户参与气候变化水平与意识,对于保障农户自身收益,保证我国粮食有效供给具有很强的现实意义和价值。

参考文献

[1]潘根兴,高民,胡国华,等.气候变化对中国农业生产的影响[J].农业环境科学学报,2011(09):1698-1706.

[2]Brondizio,Eduardo S.Moran,et al.Human Dimensions of Climate Change:the Vulnerability of Small Farmers in the Amazon[J].Philosophical Transaction of the Royal Society B,2008,363:1803-1809.

[3]Grothman,Torsten,Patt,et al.Adaptive Capacity and Human Cognition:the Process of Individual Adaptation to Climate Change[J].Global Environmental Change,2005,15:199-213.

[4]Patt,Anthony G.,Schr?ter,et al.Perceptions of Climate Risks in Mozambique:Implications for the Success of Adaptation Strategies[J].Global Environmental Change,2008,18(3):458-467.

[5]Maddison,David.The Perception of and Adaptation to Climate Change in Africa[J].The World Bank Policy Research Working,2007:4308.

[6]Gibbons,J.M.,Ramsden,S.J.Integrated Modeling of Farm Adaptation to Climate Change in East Anglia,UK:Scaling and Farmer Decision Making[J].Agriculture Ecosystems and Environment,2008,127:126-134.

[7]Deressa T.T.,Rashid M.H.,Claudia R.,et al.Determinants of farmerschoice of adaptation methods to climate change in the Nile Basin of Ethiopia[J].Global Environmental Change,2009,19(2):248-255.

[8]Yohe,Gary,Burton,et al.Climate Change in the Context of Asia:Pro-poor Adaptation[J].Risk Management and Mitigation Strategies,2008,3.

[9]Lethonen,Heikki,Kujala,et al.Climate Change Impacts on Crop Risks and Agricultural Production in Finland,paper prepared for presentation at the 101stEAAE Seminar[J].Management of Climate Risks in Agriculture,2007:5-6.

[10]Leutlwetse,Chimbidzani.Farmers Perception of Socio-economic Constraints and Coping Strategies in Crop Production in Mopipi[D].Botswana,2006.

[11]譚灵芝,马长发.中国干旱区农户气候变化感知及适应性行为研究[J].水土保持通报,2014(01):220-225.

[12]丁勇,侯向阳,尹燕亭,等.半农半牧区农户生产现状及对气候变化的感知与应对——基于内蒙古林西县的调查研究[J].中国农学通报,2011(14):104-112.

[13]冯晓龙,刘明月,霍学喜.水资源约束下专业化农户气候变化适应性行为实证研究——以陕西省663个苹果种植户为例[J].农业技术经济,2016(09):18-27.

[14]周蓉,王莉莉,明荣华,等.湖北省农户应对气候变化的适应性对策研究——以武穴市主要水稻、油菜产区为例[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2014(07):19-21.

[15]王钟秀,董文杰.中国公众对气候变化的认知[J].北京师范大学学报(自然科学版),2016(06):714-721.

[16]周洁红,唐利群,李凯.应对气候变化的农业生产转型研究进展[J].中国农村观察,2015(03):74-86+97.

[17]房世波,韩国军,张新时,等.气候变化对农业生产的影响及其适应[J].气象科技进展,2011(02):15-19.

[18]贾敬敦等.中国农业应对气候变化研究进展与对策[M].北京:中国农业科学技术出版社,2013(03):60-61.

[19]王春乙,娄秀荣,王建林.中国农业气象灾害对作物产量的影响[J].自然灾害学报,2007(05):37-43.

[20]李祎君,王春乙,赵蓓,等.气候变化对中国农业气象灾害与病虫害的影响[J].农业工程学报,2010,(S1):263-271.

[21]李阔,许吟隆.适应气候变化的中国农业种植结构调整研究[J].中国农业科技导报,2017(01):8-17.

[22]郭艳艳.农业专业合作社存在问题及对策研究——以太谷县为例[J].山西农业大学学报(社会科学版),2013(03):232-235.

[23]钱凤魁,王文涛,刘燕华.农业领域应对气候变化的适应措施与对策[J].中国人口·资源与环境,2014(05):19-24.

[24]李阔,许吟隆.适应气候变化的中国农业种植结构调整研究[J].中国农业科技导报,2017(01):8-17. (责编:张宏民)