以四手联弹破核心问题

2017-07-24林建锋林泳桥

林建锋+林泳桥

摘要:新课程改革以来,各式各样的优质课、观摩课、精品课“闪亮登场”,精心的策划、众人的智慧、反复的试教、华丽的课件、精美的包装,在名师、新秀的演绎下既热闹又轰轰烈烈。随着新课程改革的不斷深入,人们逐渐认识到这样的课投入太多的时间、精力和财力,而且放到教学实践中仿效性和操作性不强,感觉不真实、不扎实、难落实。教育要面向全体学生,教育研究当然也要面向占课型大多数的常态课了。时代的发展呼唤常态课的研究。

关键词:科学常态课;思考;实践

中图分类号:G632.0 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2017)05-0005

什么是常态课?常态课就是教师自己平时上的课。上好常态课是提高教学质量的根本保证,因为教学的根基在常态课,学生的发展也在常态课。笔者认为,上好科学常态课,最根本的地方在于抓住每一节课中科学探究的核心问题,并为落地核心问题,不断改进自己的教学行为。

一、深入分析教材,聚焦核心问题

任何一个教学内容,往往伴随着不少需要研究的问题。但是课堂时间只有40分钟,因此,不是所有问题都能够和有必要在课堂上平均使力、一一呈现、僵化解决的。高效的教学必须聚焦核心问题,以核心问题的突显、突出、突破,带动其他问题的落地。这就需要教师独具一双慧眼,敏锐地捕捉出“该教什么”。要弄明白“该教什么”,首先要对知识进行梳理,确定教学的重难点,从中提炼出核心问题进行深入研究。

如《神奇的小电动机》一课,分析教材得到本课有三个探究活动:一是小电动机里面有什么;二是为什么一通电小电动机就会转动起来;三是改变转子转动状态的方法。在三个活动中,第1个活动是基础,第3个活动是拓展,而第2个活动就是本课的核心问题。

在课堂教学中,在学生熟知了小电动机内部构造的基础上,笔者删去了“支架的安装”环节,利用比较简易的材料帮助学生完成支架的安装。重点研究小电动机转动起来的秘密。从自制的小电动机不会转到转动起来的过程,学生知道了每一个部件的作用,并经过讨论分析,得到小电动机的工作原理。

当学生让自制的小电动机转动起来后,立刻发现小电动机的转动速度和转动方向会发生变化,教师适时提出电动机的转动速度和转动方向的变化与哪些因素有关,这也正是学生心中想到的问题,后续的研究就自然跟进,核心问题也就得到了很好的解决。

二、保证充足的探究时间,突显核心问题

著名特级教师章鼎儿曾在一次评课活动时对师生活动的时间进行了统计,其意见大概为:师生时间比为1∶1时,教师为及格;时间比为1∶2时,教师为好教师;时间比为1∶3时,则为优秀教师;如果把时间全部交给学生,教师只是几句话点到即止,则为特级教师。尽管这些话有点“幽默”,但如何处理学生探究活动的时间,决定了探究的程度,决定了课堂的性质,决定了学习如何发生或是否真的在学生头脑中发生。学生探究活动的时间,是课堂中一个关键性的变量。

笔者认为,对于大多数课堂而言,用于学生探究的时间,应该在20分钟左右,而花在核心问题上的时间总量,应该不少于20分钟,让学生有充足的时间探究,让学生有充足的时间研究核心问题。只有孩子们得到了充足的探究时间、充足的探究核心问题的时间,才能让探究效益得到很大提升,使学生获得的信息更多、更详细,课堂效率也得到了大幅度的提升。一课一得,得得相连,更好地提升学生的科学素养。

三、提供有结构的探究材料,突出核心问题

《小学科学课程标准》提出了“科学学习要以探究为核心”的基本理念,指出“亲身经历以探究为主的学习活动是学生学习科学的主要途径”。 科学教学的最好方法就是引导学生自己发现、主动探索,科学课程应该为儿童提供充分探究的机会,使他们在像科学家那样进行科学探究的过程中,体验科学学习的乐趣,增长科学探究的能力,获取科学知识。

有结构的材料是引导孩子进行主动探究的有效途径之一,孩子们面对有结构的学具,能产生自主活动的冲动,产生科学的问题,把兴趣和思维集中在与学具相关的探究活动中,从而实现主动地、探究式地学习,使探究活动随着学具的结构不断深入,使学生的思维主动地发展和有效地推进。

案例《物体在水中的沉浮》:

教师发给每个小组一些肯定会下沉(螺帽、橡皮块等)、肯定会上浮(泡沫、纸片等)和难以辨别沉浮的材料(牙签、回形针、光盘等)。学生开始猜测,这些材料中大的会沉,小的会浮,或者是轻的浮,重的沉,但实验后孩子们却发现结果并不是像他们所认为的,他们模糊地认为其实物体的沉浮与它的大小、轻重是没有关系的。

看到学生产生矛盾和疑问,教师笑而不答,再提供给每个合作组大小一样、轻重不一样的材料。学生实验后又惊喜地发现,原来在这组材料中,轻的浮,重的沉。看来和轻重还是有关系的。“沉浮和大小呢?是不是也会有关系呢?”有学生发问。“试试看!”故弄玄虚的教师再提供给每个组轻重一样、大小不一样的材料。学生实验后的又一个重大发现:原来在这组轻重一样的材料中,大的浮,小的沉。“哦,原来跟轻重、大小还是有关系的。”“是越小、越重的就越容易沉。”“那轮船怎么会浮呢?”最后,孩子们带着“似乎明白了”的满足和新一轮的疑惑结束了一节科学课的探究旅程。

四、抓住不期而遇的精彩,突破核心问题

苏霍姆林斯基说过:“教育的技巧并不在于能预见到课堂的所有细节,而是在于根据当时的具体情况,巧妙地在学生不知不觉中做出相应的变动”。随着课程改革的不断深入,要求教师备弹性化教案,重在设计教学过程由何开始、如何推进、如何转折等,教师活动和学生活动要相辅相承,水到渠成等要求已经成为更多教师的自觉追求。不刻意追求教学环节的完整性,课堂上面对多姿多彩的生成因素,把教学的关注点更多地放在学生的学和由此带来的生成性问题上,我们才能泰然迎接,并加以智慧的优化课堂教学。

例如,在教学《怎样防止金属生锈》一课时,上课5天前,笔者让学生做了一组对比实验:把相同大小、材质的铁钉分别放在空盘子里、水盘子里、菜油盘子里、盐水盘子里、干燥的盒子里,并每天观察记录铁钉生锈的情况。

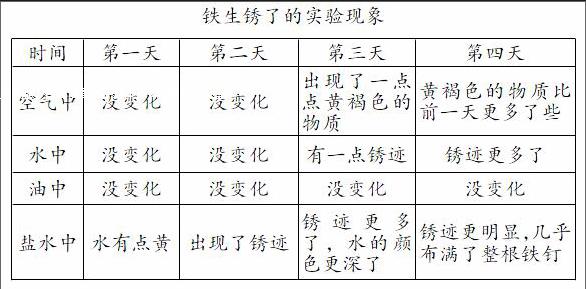

第一个班级上课的时候,笔者让一个学生把自己的观察记录在投影仪上展示出来,并自己介绍观察到的现象及推测铁钉生锈的原因。学生的记录如表:

通过展示学生的介绍及其他学生的补充,大部分学生知道了铁钉生锈与空气和水有关,然后就进行了后续的防止铁钉生锈的教学。

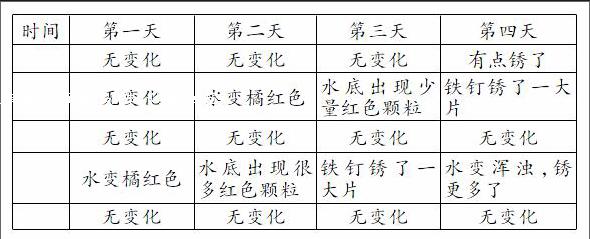

在另一个班级上课的时候,笔者先检查了学生的观察记录,发现大部分学生的记录是比较完整的,也有一些学生的记录如表:

在交流的时候,笔者先让记录比较完整的学生进行展示,并由展示的学生根据自己观察到的现象推测铁钉生锈的原因。这时,笔者没有急着进行下一个环节的教学,笔者又适时把一个记录不完整的记录表投影出来,其中,放置的地方是空缺的,请学生仔细观察后面的观察记录,来推测铁钉分别是放在什么环境中的,并说明理由。

因为有了第一个学生的介绍及初步的结论,学生再根据观察记录,很快就推测出铁钉放置的不同环境中,又有了自己实验的结果,理由也能说得比较充分。

常态课是基础,是根基,是一种磨练,只要每一位教师都能正确把握每一节科学课的核心问题,并根据这些核心问题不断地改变自己的教学行为,我们的科学课必能大放异彩,学生的科学素养也将得到飞速提升。

(作者单位:浙江省绍兴市上虞区城东小学 312000)