鲁中地区新农居建筑设计研究

2017-07-24尚玉涛李欣沅田彬彬殷子文王学勇

尚玉涛,李欣沅,田彬彬,王 琳,殷子文,王学勇

(1山东农业大学水利土木工程学院,山东泰安271018;2山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018;3滨州学院建筑工程学院,山东滨州256600)

鲁中地区新农居建筑设计研究

尚玉涛1,李欣沅1,田彬彬2,王 琳3,殷子文1,王学勇1

(1山东农业大学水利土木工程学院,山东泰安271018;2山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018;3滨州学院建筑工程学院,山东滨州256600)

鲁中地区是齐鲁文化的发源地,研究旨在运用建筑设计手段改善农村人居环境,以期对鲁中地区的“美丽乡村”建设有所启示。通过实地调研和分析,总结了鲁中地区传统民居的特点,指出了目前农村房屋建设中存在的问题,并以此为依据选取实际地块结合空间营造等建筑学手法进行了新农居方案的设计。经过方案设计与探讨,提出“美丽乡村”背景下新农居的设计应注重文脉继承和技术革新的观点。并对此做近一步探索,在空间布局和建筑造型上实现文脉继承,利用新兴技术和新材料实现技术革新。

美丽乡村;新农居;鲁中地区;文脉继承;技术革新

0 引言

传统民居是有一定历史年限的民间房屋建筑群及其周围建筑环境的总和,它承载着一个地区独特的地域文化和民俗文化[1]。全球化背景下,西方发展模式对中国传统文化的入侵渗透到了包括建筑在内的各个方面,同时,中国社会正处于市场经济转型期与快速城市化的进程中,一些当地传统农居面临着不能适应新的功能与密度要求等许多实际问题[2],村落大量消亡,仅2000—2010年这10年间中国就减少了90万个自然村[3]。中共十八大提出“美丽中国”这一全新概念之后,“美丽乡村”的建设也紧锣密鼓地开展起来[4]。在“美丽乡村”背景下,农居形式需要改革,同时也要避免出现为了迎合这种快速发展模式而出现的毫无地域特征的“千村一面”现象。笔者主要以鲁中地区为例,探索当地的传统民居形式、地域文脉特征以及绿色节能的新兴技术,进而研究如何将它们合理地运用到当地新农居的设计中去,实现文脉继承与技术革新的目的。

1 鲁中地区农居现状概述

1.1 传统民居形式

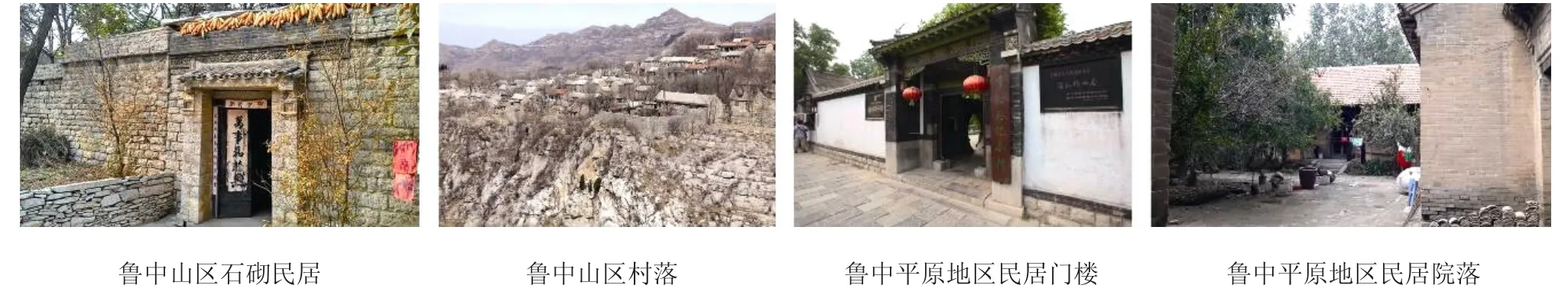

山东绝大部分民居因势而建,就地取材,具有鲜明的地域特点。山东民居类型大体可分为传统城市民居、胶东沿海民居、鲁中山区民居、鲁西南平原地区民居和近代城市里弄民居等5种类型[5]。其中鲁中地区主要包括济南、淄博、泰安、莱芜等地,其传统民居可分为山区的石砌民居与平原地区的砖砌民居(图1)。

鲁中山区传统民居多分布在山坡陡地,顺应地势而建,房屋高低起伏,街巷曲径通幽。院落多以三合院为主,布局自由,适宜生产生活。山区石材丰富,以纯石砌房屋居多,从院落围墙到台阶墙身,都用大小不一的石板石块砌成,形成了古朴粗犷的外观特征[6]。

笔者实地调研了鲁中平原地区淄博市高青县王家庄民居建筑群、淄川区蒲松龄故居等地,总结出其基本特点为按南北轴对称布置房屋和院落,坐北朝南,入口多设有门楼,屋顶多两面坡屋顶。院落一般都为单门独院,有散居、四合院、三合院、庄园等几种形式。在村落布局方面,平原地区的村落布局特点也很鲜明。房屋多相互毗邻,屋与屋之间连山接墙,对户而居,只隔一街[7]。这些特点与鲁中山区民居形成强烈对比。

1.2 存在的不足之处

实地走访和调研发现,与城市居民住宅相比,农居节能技术的应用相对滞后[8]。尽管部分农居已进行了屋面和门窗的技术改造,太阳能热水器以及太阳能光伏发电板等节能技术已经被部分农居使用,但还有很多新技术(如雨水收集等)未被推广。大多数农民认为住宅技术革新的一次性资金投入较大,他们还是难以承受为降低能耗而增加建造成本。目前新建的农居普遍存在着能耗较高,保温隔热性能较差的现状。

功能分区上,农村住宅空间划分过于简单必然会导致空间使用形制的不明确。例如,现存农居空间使用中最大的问题是务农工作和生活起居不分。户型面积过大且设计缺乏针对性,不考虑使用房子主人的职业特征[9]。当下农居建设只考虑满足当前需求,对长远发展未留余地[10]。

其次,农居建设随意性很大,缺乏宏观控制[11],基本以盲目和自发的状态进行[12],不重视当地文脉的继承,缺乏对住宅地域特色的研究是一个很明显的问题。农民向往现代化的生活方式,农村住宅多以“高、大、洋气”作为造型的标准,普遍采用瓷砖贴面,生硬的复制城市住宅,忽略了乡土建筑中特有的地域性特征[13]。传统建筑符号逐渐消失,甚至出现“千村一面”的现象。

2 新农居方案设计

通过对鲁中地区民居现状的分析,得出文脉继承与新技术利用是目前农居建设存在问题较多的方面。如何做到继承文脉与技术革新是新农居设计的重点。

2.1 基地分析

由于不同地块的建筑有着不同于其他地块建筑的属性,故进行建筑设计时应首先针对基地的选址与周边情况进行分析。方案基地选址为淄博市最北部的高青县(笔者家乡的宅基地),属于鲁中平原地区,受西风带西风气流影响,这里四季分明,气候温和,光能资源丰富,夏季多雨,冬春干旱。高青县传统民居保留相对较为完整,其拥有悠久的酒文化,有“中国白酒名城”之称。

基地主导风向为西南风和南风,在设计上应考虑夏季风的引入和避免冬季冷风浸透。基地周边为典型的鲁中农村民居——连山接墙,分布有序,对户而居。基地四周是稀稀疏疏的几棵树木,北侧有一处池塘,可以作为主要景源。其所在村落的周边民居多为具有当地特点的瓦房,但因村民追求“洋气”,部分民居被改建为贴满瓷砖的二层小楼,与传统民居风格格格不入。该村存在文脉消亡的危险,本次设计希望为该村农居设计提供一个参考模板,最大限度地发掘和留住当地的文脉特色。

图1 鲁中地区民居形式

2.2 设计理念

着眼于“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村建设的大背景,在进一步探索生态农居、继承传统人文理念、鼓励新型低成本技术的体系中,“尊重自然,体现特色,传承记忆”。为了更好地实现美丽乡村建设的目标,力求结合农民提高生活质量的功能需求,考虑半商半农的经营模式,提出建设实用、生态、发展、低成本的新农居设计理念。

2.3 家庭成员行为活动分析

对家庭成员行为习惯的分析,可为方案的设计提供指导和推动。为使方案更具推广性,把三代居作为设计前提。老年人行动不便,活动范围有限并固定,喜阳忌噪,有锻炼和休闲的生活需求,设计上应考虑无障碍设计,将其功能空间结合会客空间——“堂屋”放置在一层,宜有阳光充足可休憩的单独活动场地。中年人是农村经济收入和家务劳动的主体,其日常活动多为经商、农务、照看、打扫、洗衣、做饭等,在半农半商生活模式下,为满足商业与农业活动的储藏需求分别设置储存库和粮仓,同时设计流线简洁的餐厨空间与舒适温馨的起居空间满足家务活动需求。相比前者,儿童的行为活动多为学习、娱乐、休息,较为固定,故设计对应的儿童房与琴房。为满足三代人交流的功能需求,宜对应堂屋位置在二层设置相对隐私的起居空间。

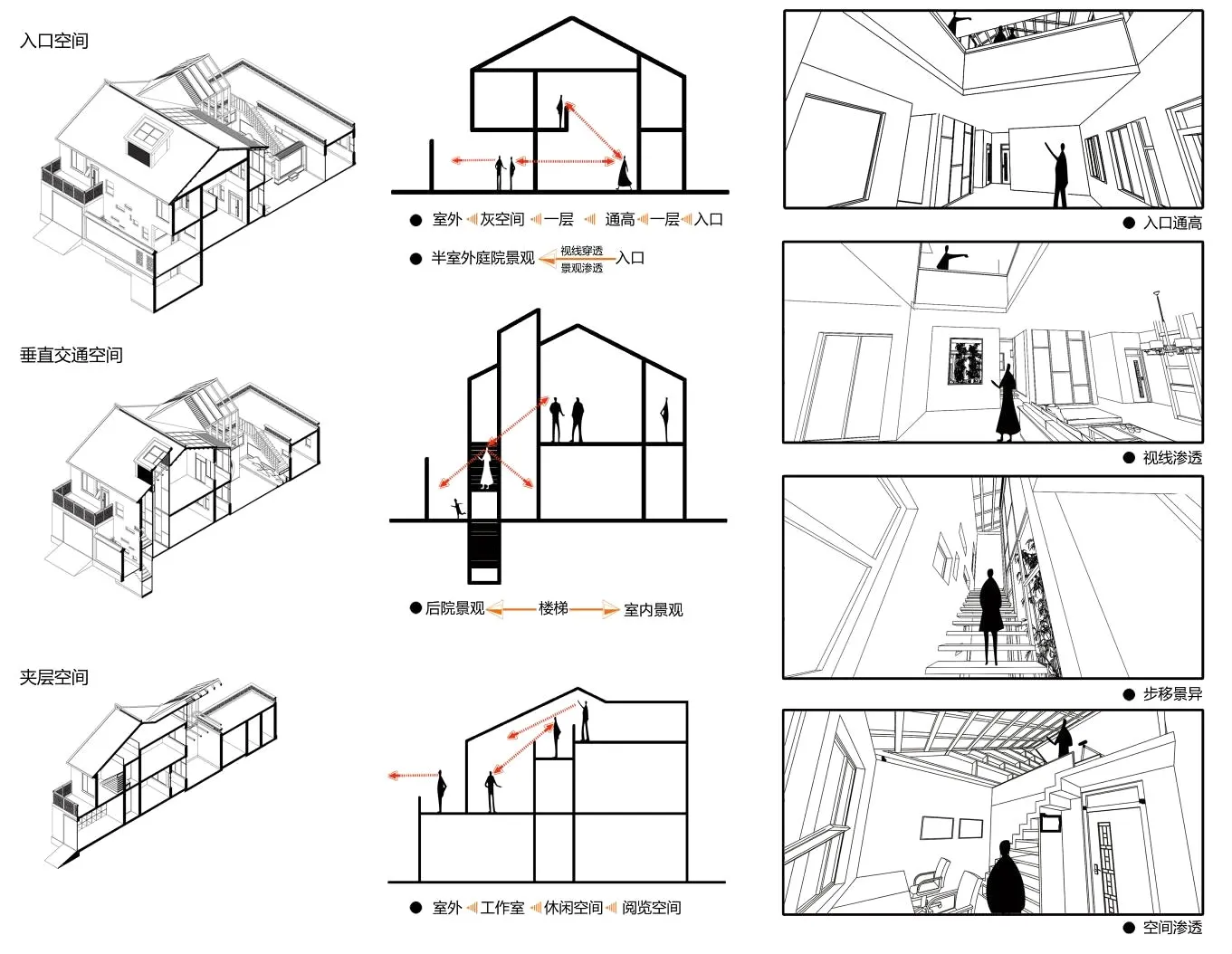

2.4 空间营造

图2 空间营造

现有农居并不注重空间营造,大多数农居的空间仅能满足农民日常生活的基本要求而不会继续探讨人们的空间感受。应根据家庭成员行为活动的分析为各种行为模式进行配套的空间营造(图2)。起居室作为家庭成员交流空间,位于儿童房与主卧之间,同时为了营造开敞透明的视觉感受增加空间净高,上部不做吊顶处理,局部与堂屋通高,实现视线互动;堂屋作为会客空间,客人进入房间时,透过玻璃可以看到后院的竹子而不是一面封死的墙。在竹子的吸引下,客人从通高空间经过一层高的过渡空间进入室外茶室这一灰空间最终进入景观后院,这种流线上的空间体验相对丰富;楼梯间作为垂直交通空间围绕室内景观拾阶而上,并在北侧墙上开与视线平齐的小窗以便看到后院的竹子,营造步移景异的流动空间感受。随着农民精神需求的提高,夹层空间可以用来营造安静惬意的阅览空间。

2.5 平面生成

由空间营造意向结合传统元素生成建筑平面(图3)。农村传统住宅的平面布局形式基本上都是三开间的形式:中间为堂屋,两侧为卧室。本方案沿用了传统的三开间的形式:第一开间为餐厨区域,女主人买菜后由北侧后门进入后院,经过临时储藏室,后进入厨房进行烹饪再将饭菜送入餐厅。第二开间为整个房屋的中心——堂屋,满足家庭成员会客的功能需求,且在堂屋空间的设计上南北方向少做隔墙保持通透以便形成穿堂风。第三开间为卧室空间,满足三代人的休息需求。在平面布置上将工作区与生活区通过庭院进行明确的分区,植入景观后院与观景平台,使建筑融于自然。

3 新农居设计探索

3.1 对文脉继承进行探索

从狭义上解释文脉即为“一种文化的脉络”。乡土文脉根基于丰富的自然生态、历史文化与社会经济,蕴含着丰富的社会、历史、文化价值,是在走出城市化思维怪圈的前提下,并非单纯的进行粗劣翻版与简单套用的乡土聚居格局[14]。在新农居设计上应继承传统记忆的延续,创造出以“家”定义的精神空间,保留农村的样子,避免建造缺乏传统农村特点的“城市住宅”[15],弘扬乡村原有的文脉,留住乡愁记忆。乡愁是人们内心深处对家乡的一份最柔软的情感,既是一种回忆与怀念又是一种寄托与依恋[16]。“望得见山,看得见水,记得住乡愁”是本方案所秉承的设计原则,具体体现在空间布局和建筑造型2个方面。

在房屋平面设计上采用四合院的建筑形制,遵从传统民居“三开间”的空间布局方式,结合农村的“厅堂文化”进行考虑。长辈卧室遵从“住东不住西”的民间传统来布置。堂屋作为农村住宅的核心,是农民起居生活和对外交往的中心,将其居于中心位置以组织生活关系。同时,堂屋为住宅接纳新鲜空气的“气口”,应南向布置并居于住宅最好的方位[9]。“庭院文化”也是新农居设计中应该继承的传统,庭院是农民居住生活和进行农副业生产(如晾晒衣被等)所需要的户外活动和交往场所,也是由室外空间到室内空间的过渡,在设计时为庭院留有足够的空间。

图3 平面图

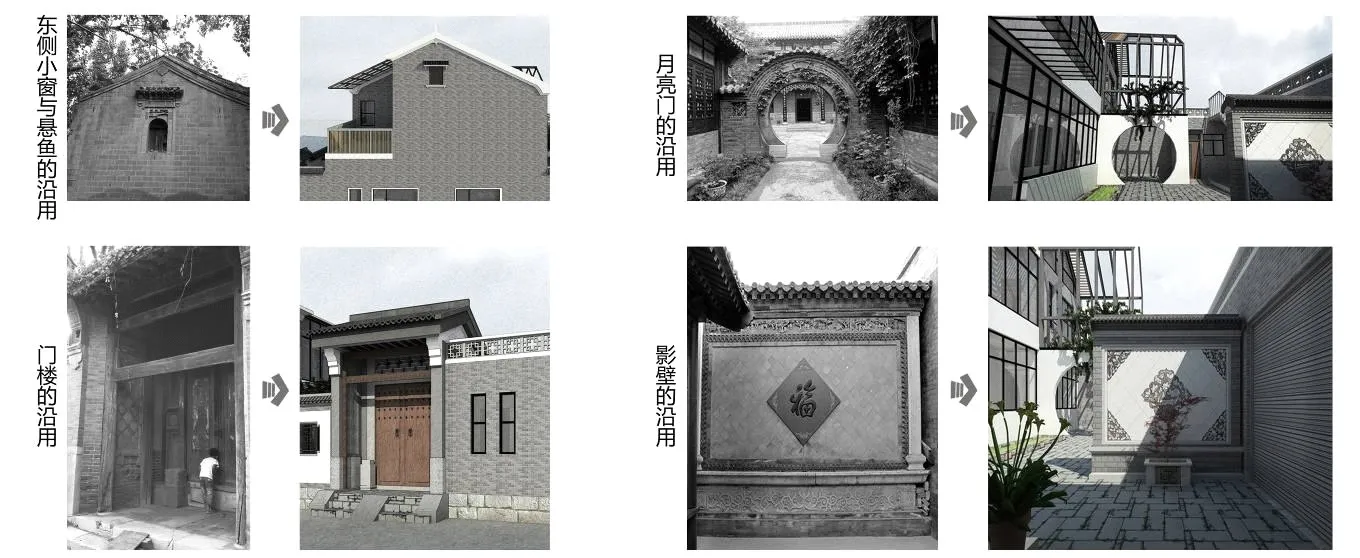

当地传统民居在建筑形式与立面造型的处理上基本都是在竖向上采用三段式的构筑方法,即由台基、墙身和屋顶依次组成[7]。在进行建筑的立面设计时,应延续三段式构图方法。建筑造型上加入当地传统建筑的文化元素,确保新农居可以更好地体现当地建筑风格、适应当地人文环境。但对文脉元素的提炼与重构并不是被动的去延续传统,而是对传统建筑形式和特征进行研究,并结合本地区的具体施工工艺对其进行转化[17]。例如,在主入口继续沿用传统的门楼形式,保留影壁,恰当的提炼月亮门、格子门等极具淄博当地特色的文化符号(图4)。正如建筑师吕品晶所说,要通过建筑“形”的塑造来激活建筑传统“神”的那部分。

3.2 对新技术应用进行探索

国内农居建设一直处在一种较为粗放的模式,造成了许多资源浪费。当下,随着农村经济水平的提高和农村能耗的快速增长,被动式阳光房等生态节能的新技术在农村逐渐被推广开来。这些新技术可以有效地改善农村资源浪费的现状,有利于可持续发展。同时,也应充分考虑到成本造价的问题,在选材上做到就地取材,在造型设计上不宜过于复杂,应以实用为目的在传统形式上进行创新,为广大农民选择更加经济有效的措施来实现生态节能。

3.2.1 太阳能的使用 被动式太阳房可以利用房屋自身的构造达到收集、储存太阳能,从而使得室内温度提高,并保持一段时间内的稳定,起到冬季采暖、夏季调节室内温度的作用[18]。

图4 传统元素的沿用

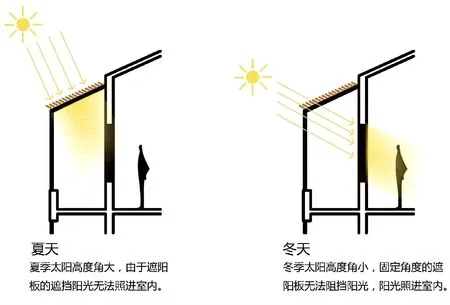

本方案将传统农居的过渡空间——“厦子”进行改良,设计成被动式阳光房。冬季时,阳光房关闭窗户变为一个温室,室外的冷空气在这里预热,阳光房作为一个保温缓冲空间来使用;夏季时,阳光房可开窗通风散热,同时加上遮阳板的作用,阳光房变为一个预冷隔热的缓冲空间(图5)。遮阳板(图6)固定一定的角度,夏季太阳高度角大,阳光无法照射进室内,有效地保证了夏季室内不会过热;到了冬季,太阳高度角变小,阳光可以照进室内,保证冬季室内不会过冷。

图5 被动式阳光房

图6 遮阳系统

在供暖方面,山东农村的太阳光线接受率较高,可考虑采用太阳能供暖。由于传统采暖形式为房间生火取暖,只能保证临近房间较为温暖,但其取暖效率低下,且需要持久的照看来保证火种不自行熄灭,应用不方便,且存在安全隐患。太阳能供暖系统不仅能解决传统采暖形式存在的问题,而且可在供暖季提供热量,非供暖季提供生活热水,充分满足居民的生活需求[19]。3.2.2通风井的设计 自然通风是生态低碳建筑所提倡的通风方式,目前自然通风已经发展成为一种成熟且经济的技术措施,它可以取代传统的空调制冷系统,改善室内空气品质,满足室内舒适要求。通风井是自然通风技术措施的一种,它是一种具有微气候调节功能的建筑空间形态[20]。通风井(图7)的通风原理为利用“烟囱效应”,即室内外温差和风压差共同作用。夏季西南风吹过通风井时,会在通风井的北侧形成负压,将室内的热空气拔出去,加速室内外空气循环,促进室内的自然通风。

图7 通风井

3.2.3 雨水收集系统 建筑屋面雨水收集利用系统具有很好的节水效能和生态环境效益,对雨水进行储存,以用于卫生间用水以及绿地的灌溉。节省水资源,改善生态环境,并且投资成本低,成效显著[21]。

具体做法是在总水管底部建有雨水过滤池,在过滤池底部铺有砂石对雨水进行简单过滤。过滤池下有蓄水池,过滤池内过滤的雨水通过雨水管道流入蓄水池,蓄水池又设有透水管道,且管道设有抽水泵,上部设有水龙头,并与厕所供水管道连接。下雨时,屋顶以及地面收集的雨水经过收集管后流经过滤系统存入收集池,利用时经过水泵可用于卫生间用水等来达到节水的目的。

3.2.4 新材料的应用 在选材方面,本案继承优秀的传统材料,同时使用一部分新型的低成本建筑材料。玉米是鲁中地区主要的农作物之一,利用玉米秸秆制作的秸秆混凝土砌块就是很好的新型建筑材料。其制作方式为先制作混凝土空心砌块,再制作秸秆压缩块,最后用秸秆压缩块插孔制成[22]。其制作和运输简便,是可再生资源,同时原材料广泛分布,故其成本较低,经济性好,适合在农村推广。再者,它还有保温隔热、隔声、防火和轻质的优势,是一种对环境没有任何负面影响的绿色资源[23]。

大范围的旧村改造、房屋拆件产生了大量的建筑垃圾,其中碎砖弃物可以处理为再生骨料并用于配置中低强度的混凝土[24]。这种再生混凝土是一种低成本的新型建筑材料,使用该材料能起到节约资源和保护环境的作用,也是一种废旧物的可循环利用。中低强度的再生混凝土适合于建造层数不高的农村住宅建筑,它的推广具有明显的社会效益[25]。

4 结语

目前,以王澍为代表的一批优秀建筑师的加入大大促进国内新农居设计的进程,中国新农居设计已有明显进展,但还未成系统。国外一些国家在进行农村建设时积累了一些经验,如韩国、日本、美国、欧盟等都进行过新农村建设与新农居设计的研究,且相对成熟[26]。国内针对农居的文脉延续与技术革新也有大量研究,但对具体地区进行案例设计并做出分析的文章却较为罕见,这正是本研究的创新之处。本方案在其空间构成、平面布置、文脉继承以及建筑新技术等方面进行了有意义的探索,在尊重历史、尊重自然的基础上继承和创新。笔者认为优秀的传统建筑文化是设计过程中所需要汲取的养分,必须从传统农村建筑中寻找解决新农居设计问题的方法,真正的乡建在于重塑人们的观念,让人们记住乡愁,提升乡村的生活品质,要突出当地的特点,形成风格,传承地域文化和历史文脉,只有这样才能更好地实现“美丽乡村”的建设目标。新农居的设计不仅是在建造一所房子,而是营造一种真正属于房屋使用者的生活方式。希望通过本研究,对山东省甚至其他地区的新农居设计产生一定启发。

[1] 潘冬梅,孟祥彬,徐景贤.传统民居文化在新农村建设中的保护与应用[J].北方园艺,2011(13):204-207.

[2] 张烨.传统民居建筑研究与发展应用——以山东泰安地区为例[D].济南:山东大学,2013.

[3] 冯骥才.传统村落的困境与出路[N].贵州民族报,2014-2-18(B01).

[4]崔花蕾.“美丽乡村”建设的路径选择:来自湖北省P村和G村调研的报告[D].武汉:华中师范大学,2015.

[5] 陈磊刚,李莹.浅析山东民居的多样性及其文化特色[J].青岛理工大学学报,2012,33(1):62-66.

[6] 张晓楠.鲁中山区传统石砌民居地域性与建造技艺研究[D].济南:山东建筑大学,2014.

[7] 李婷.传统地域文化影响下的现代住宅设计——淄博民居对现代住宅设计的启示[D].邯郸:河北工程大学,2014.

[8] 程勤阳,陈慧婷,张智博,等.农村住宅节能技术研究进展[J].安徽农业科学,2010,38(20):10965-10967.

[9] 肖敏.新农村住宅设计与规划对策初探——以武汉市挖沟村为例[D].西安:西安建筑科技大学,2008.

[10] 高立民,陈飞,金韩桥,等.试谈新农居建设中的若干问题及对策[J].浙江建筑,2008,25(2):5-7.

[11] 王崇杰,黄晓曼.因地制宜的生态农宅——山东临沂沂自庄生态农宅研究[J].华中建筑,2007,25(9):115-118.

[12] 李杨.基于北方农村住宅模式的生态设计方法研究——以大连地区为例[D].大连:大连理工大学,2013.

[13] 周静敏,薛思雯,惠丝思,等.城市化背景下新农村住宅建设研究现状解析——基于期刊文献统计及实态调查分析方法[J].建筑学报,2011(S2):121-124.

[14] 吴昀,王剑锋.村庄整合中住宅设计研究——山东内陆地区小康住宅户型设计[J].中外建筑,2011(5):90-91.

[15] 郑爱梅.山东农村住宅改建在城市化进程中的探索——以潍坊为例[D].济南:山东工艺美术学院,2012.

[16] 刘沛林.新型城镇化建设中“留住乡愁”的理论与实践探索[J].地理研究,2015,34(7):1205-1212.

[17] 曹鹏.传统建筑元素在现代建筑上的创作手法和表现形式[J].建筑工程技术与设计,2014(17):170.

[18] 曾艳.被动式太阳房的理论与试验研究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.

[19] 郭灵灵.山东农村建筑中太阳能采暖系统的应用优势[J].建筑技术,2013,44(9):804-805.

[20] 吴耀华,宋德萱.生态建筑中的风井设计[J].同济大学学报,2008,36(5):598-602.

[21] 黄子瑜,房明明.建筑屋面雨水收集与利用分析[J].门窗,2016(5):213.

[22] 范军,刘福胜,刘永,等.秸秆纤维混凝土砌块的强度和保温性能试验研究[J].建筑科学,2010,26(8):45-47.

[23] 邸芃,戢娇,刘兰斗.秸秆节能墙体的应用研究[J].工业建筑,2011,41(5):57-59.

[24] 赵爱华,翟爱良,韩健,等.再生砖粗骨料混凝土基本力学性能试验研究[J].水利与建筑工程学报,2014,12(3):98-105.

[25] 朱红兵.再生混凝土研究现状及研究建议[J].公路工程,2013,38(1):98-102.

[26] 车将,廖允成.国外农村建设对我国新农村建设的启示[J].安徽农业科学,2007,35(29):9381-9382.

The Design and Research of New Rural Dwellings in the Central Region of Shandong Province

Shang Yutao1,Li Xinyuan1,Tian Binbin2,Wang Lin3,Yin Ziwen1,Wang Xueyong1

(1College of Water Conservancy and Civil Engineering,Shandong Agricultural University,Tai’an 271018,Shandong,China;2College of Economics and Management,Shandong Agricultural University,Tai’an 271018,Shandong,China;3Department of Architectural Engineering,Binzhou University,Binzhou 256600,Shandong,China)

Qilu culture originated from the central region of Shandong Province.To improve rural living environment by a method of architecture design,the authors aim to provide some references for the construction of“Beautiful Countryside”in the central region of Shandong Province.Based on field research and analysis,this paper summarizes the characteristics of traditional houses in countryside and investigates the problems in rural dwellings’construction.According to the investigation,a new method,which incorporates the site and multi-design techniques,is established for the construction of new rural dwellings.We suggest that under the context of“Beautiful Countryside”,cultural inherence and technological innovation should be paid more attention.Furthermore,the cultural inherence can be achieved by space planning and architecture design,and the technological innovation can be realized by the application of new technologies and new building materials.

Beautiful Countryside;New Rural Dwellings;the Central Region of Shandong Province;Cultural Inherence;Technological Innovation

TU241.4

A论文编号:cjas17040015

泰安市科技发展计划项目“泰安市农区被动优先主动优化的生态建筑设计策略研究”(201660576);山东省艺术科学重点课题“大汶口文化旅游资源保护性开发策略研究”(1607299)。

尚玉涛,男,1994年出生,山东淄博人,在读本科,研究方向为建筑设计及其理论。通信地址:271018山东泰安泰山区岱宗大街61号山东农业大学水利土木工程学院,E-mail:1097028808@qq.com。

王学勇,男,1970年出生,山东泰安人,副教授,硕士,主要从事建筑设计及其理论的研究。通信地址:271018山东泰安泰山区岱宗大街61号山东农业大学水利土木工程学院,E-mail:wxy199@163.com。

2017-04-14,

2017-05-22。