长江经济带“四化”协调发展的综合评价

2017-07-21向丽蓝文婷

向丽 蓝文婷

摘要:以长江经济带11省(市、区)为研究对象,在构建“四化”协调发展评价指标体系的基础上,采用变异系数法、HR评价模型,对2009、2013年长江经济带“四化”发展的协调度进行判别,并利用障碍度评价模型分析制约长江经济带“四化”协调发展的主要障碍因素。结果表明,长江经济带在考察期内的“四化”综合发展水平总体上呈现出上升趋势,但农业现代化水平表现为递减态势;“四化”发展的整体协调性不佳,呈现下降趋势和相对均衡的空间分异特征,[JP3]仅包括不协调、协调且无效2种低水平协调发展类型,且制约各省市“四化”协调发展的主要障碍因素存在明显差异。

关键词:长江经济带;“四化”协调;HR模型;障碍度模型

中图分类号: F327文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)10-0278-05

工业化、信息化、城镇化、农业现代化(简称“四化”)是我国经济社会转型发展的强大助推器,“四化”之间能否实现协调发展对于我国区域经济社会可持续发展影响重大。自党的十八大报告明确提出“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的战略部署以来,“四化”协调发展日渐成为学术界研究的热点问题。相关研究主要集中在全国或省(市、区)层面,早期只是集中于对工业化、信息化、城镇化、农业现代化的单个评估或是两两之间关系的研究。近几年,学者们开始从研究工业化、城镇化、农业现代化(“三化”)的协调关系逐步转向对“四化”协调发展问题展开分析,在研究方法上均以定量研究为主。黄祖辉等认为,一方面,我国城镇化滞后于工业化,但城镇化的滞后性得到缓解;另一方面,农业现代化滞后于工业化和城镇化,且农业发展的滞后性不断加剧[1]。曾福生等采用SBM-HR-Regoprobit模型,对2000—2010年我国30个省份的“三化”协调问题进行了实证分析,认为中国“三化”发展失衡,且地区之间及各地区内部发展均不协调,并指出现代农业是“三化”协调发展的主要障碍[2]。李裕瑞等采用空间计量经济模型和相关分析法测度我国地级区域“四化”发展的协调度,并对问题区域进行识别[3]。徐维祥等利用2010年我国287个地级及以上城市的相关数据,构建综合评价指标体系,并运用PLS通径模型和空间距离模型对我国“新四化”同步发展水平进行测评[4]。胡艳兴等采用ESDA、GWR、重心转移和热点分析等方法,构建“四化”协调发展模型,分析2001、2006、2011年全国343个地级单元“四化”协调发展的时空特征,并对总体发展趋势及相关影响因素进行研究[5]。徐秋艳等采用CCR-HR模型测算我国西部地区的“四化”效率值及协调度,并构建面板Ologit模型从农业现代化视角分析“四化”协调发展的主要影响因素[6]。潘竟虎等采用数据包络分析法(DEA)和探索性空间数据分析技术(ESDA),对2011年中国23大城市群“四化”协调发展及其效率进行评价分析发现,各城市群的城镇化水平和信息化水平相对滞后,且城市群之间的发展差异明显[7]。

长江经济带作为我国高密度的经济走廊之一,其区位、资源、产业、人力资源等优势相当突出,是我国东中西部互动合作的协调发展带和最具经济增长潜力的地区。因此,对长江经济带的“四化”发展协调度进行研究,对于推动我国东中西部地区可持续发展具有重要意义。尽管我国“四化”协调发展问题的相关研究成果较为丰富,但是针对长江经济带“四化”协调发展问题的实证研究相对匮乏。因此,本研究以长江经济带11省(市)作为研究样本,在构建相对完善的“四化”协调发展评价指标体系的基础上,采用变异系数法、HR评价模型、障碍度评价模型对2009、2013年长江经济带“四化”发展的协调度及其主要障碍因素进行分析,进而得出研究结论,以期为各级政府制定区域发展决策提供参考依据。

1评价指标体系构建及数据来源

1.1评价指标体系构建

本研究范围界定为长江经济带沿线的上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、重庆、四川、云南、贵州等11个省(市)。根据上中下游的地理划分和2015年4月国务院批复同意的《长江中游城市群发展规划》,可将长江经济带11省(市)按照上中下游进行区域分类,其中,上游地区包括重庆、四川、云南、贵州4省(市),中游地区包括江西、湖北、湖南3省,下游地区包括上海、江苏、浙江、安徽4省(市)[8]。

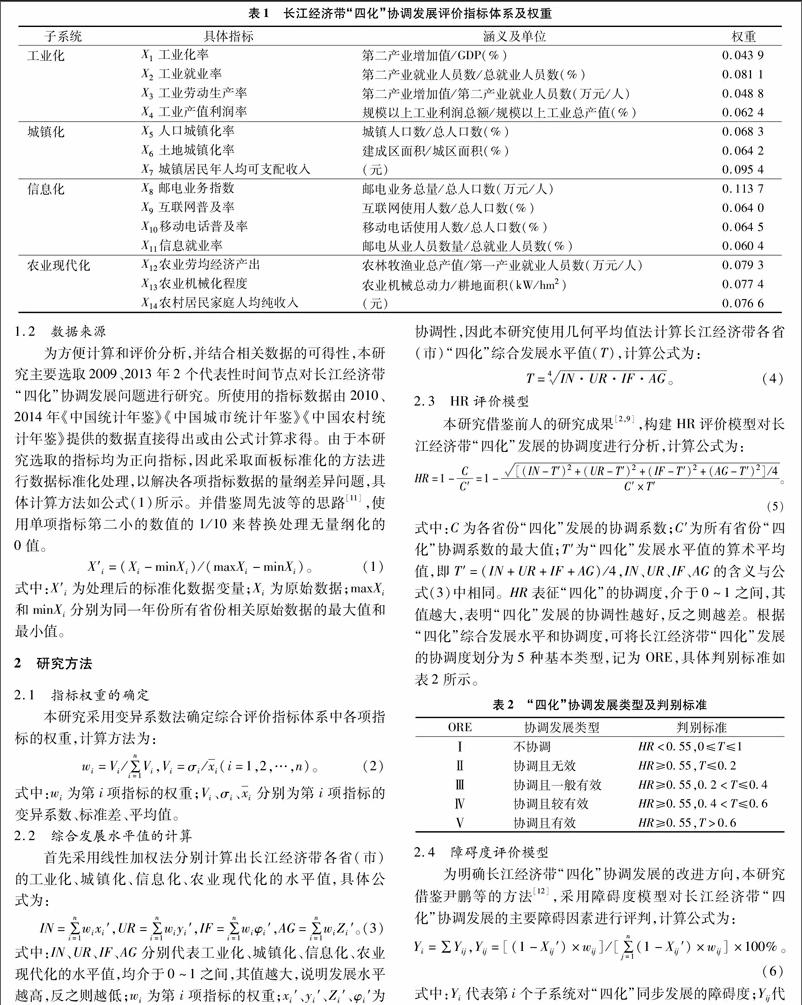

基于指标选取的科学性、可得性、综合性、可比性、典型性等基本原则,借鉴李裕瑞等的研究成果[3,9-10],并充分考虑长江经济带工业化、城镇化、信息化和农业现代化的现实状况,本研究构建了长江经济带“四化”协调发展评价指标体系(表1)。其中,工业化评价指标由工业化率、工业就业率、工业劳动生产率、工业产值利润率共4项具体指标构成;城镇化评价指标由人口城镇化率、土地城镇化率、城镇居民年人均可支配收入共3项具体指标构成;信息化由邮电业务指数、互联网普及率、电话普及率、信息就业率共4项具体指标进行测度;农业现代化由农业劳均经济产出、农业机械化程度、农村居民年人均纯收入共3项具体指标来衡量。

1.2数据来源

为方便计算和评价分析,并结合相关数据的可得性,本研究主要选取2009、2013年2个代表性時间节点对长江经济带“四化”协调发展问题进行研究。所使用的指标数据由2010、2014年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国农村统计年鉴》提供的数据直接得出或由公式计算求得。由于本研究选取的指标均为正向指标,因此采取面板标准化的方法进行数据标准化处理,以解决各项指标数据的量纲差异问题,具体计算方法如公式(1)所示。并借鉴周先波等的思路[11],使用单项指标第二小的数值的1/10来替换处理无量纲化的0值。

[JZ(]X′i=(Xi-minXi)/(maxXi-minXi)。[JZ)][JY](1)

式中:X′i为处理后的标准化数据变量;Xi为原始数据;maxXi和minXi分别为同一年份所有省份相关原始数据的最大值和最小值。

2研究方法

2.1指标权重的确定

本研究采用变异系数法确定综合评价指标体系中各项指标的权重,计算方法为:

[JZ(]wi=Vi/∑[DD(]ni=1[DD)]Vi,Vi=σi/x[TX-*5]i(i=1,2,…,n)。[JZ)][JY](2)

式中:wi为第i项指标的权重;Vi、σi、x[TX-*5]i分别为第i项指标的变异系数、标准差、平均值。

2.2综合发展水平值的计算

首先采用线性加权法分别计算出长江经济带各省(市)的工业化、城镇化、信息化、农业现代化的水平值,具体公式为:

[JZ(]IN=∑[DD(]ni=1[DD)]wixi′,UR=∑[DD(]ni=1[DD)]wiyi′,IF=∑[DD(]ni=1[DD)]wiφi′,AG=∑[DD(]ni=1[DD)]wiZi′。[JZ)][JY](3)

式中:IN、UR、IF、AG分别代表工业化、城镇化、信息化、农业现代化的水平值,均介于0~1之间,其值越大,说明发展水平越高,反之则越低;wi为第i项指标的权重;xi′、yi′、Zi′、φi′为标准化值。

由于几何平均数比算术平均数更能够强调“四化”间的协调性,因此本研究使用几何平均值法计算长江经济带各省(市)“四化”综合发展水平值(T),计算公式为:

[JZ(]T=4[KG-*2/3][KF(]IN·UR·IF·AG[KF)]。[JZ)][JY](4)

2.3HR评价模型

本研究借鉴前人的研究成果[2,9],构建HR评价模型对长江经济带“四化”发展的协调度进行分析,计算公式为:

[JZ(][HT6,6"]HR=1-[SX(]CC′[SX)]=1-[SX(][KF(][(IN-T′)2+(UR-T′)2+(IF-T′)2+(AG-T′)2]/4[KF)]C′×T′[SX)]。[JZ)][JY](5)

式中:C为各省份“四化”发展的协调系数;C′为所有省份“四化”协调系数的最大值;T′为“四化”发展水平值的算术平均值,即T′=(IN+UR+IF+AG)/4,IN、UR、IF、AG的含义与公式(3)中相同。HR表征“四化”的协调度,介于0~1之间,其值越大,表明“四化”发展的协调性越好,反之则越差。根据“四化”综合发展水平和协调度,可将长江经济带“四化”发展的协调度划分为5种基本类型,记为ORE,具体判别标准如表2所示。

2.4障碍度评价模型

为明确长江经济带“四化”协调发展的改进方向,本研究借鉴尹鹏等的方法[12],采用障碍度模型对长江经济带“四化”协调发展的主要障碍因素进行评判,计算公式为:

[JZ(]Yi=∑Yij,Yij=[(1-Xij′)×wij]/[∑[DD(]nj=1[DD)](1-Xij′)×wij]×100%。[JZ)][JY](6)

式中:Yi代表第i个子系统对“四化”同步发展的障碍度;Yij代表单项指标对“四化”同步发展的障碍度;Xij′、wij分别为第i个子系统中第j项指标的标准化值、权重;n为指标个数。

3结果与分析

3.1长江经济带“四化”综合发展水平分析

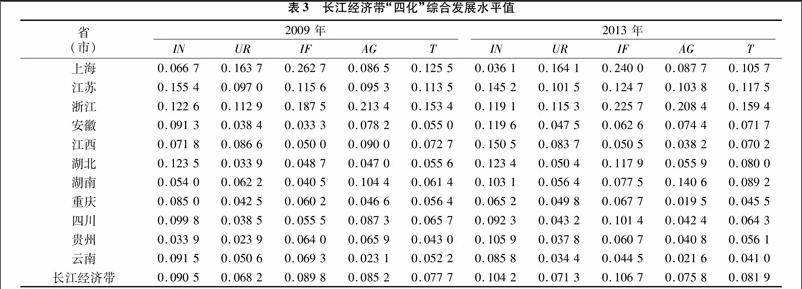

首先根据变异系数法获得长江经济带“四化”协调发展各项评价指标的权重(表1),计算得到2009、2013年长江经济带及11省(市)的工业化水平值(IN)、城镇化水平值(UR)、信息化水平值(IF)和农业现代化水平值(AG),进一步得到长江经济带和各省(市)“四化”综合发展水平值(T),结果如表3所示。由表3可以看出,长江经济带在考察期内的“四化”综合水平总体上呈现出上升趋势,综合发展水平值由2009年的 0.077 7 升至2013年的0.081 9。其中,工业化、城镇化、信息化的综合发展水平均体现为递增态势,综合发展水平值分别由2009年的0.090 5、0.068 2、0.089 8上升至2013年的 0.104 2、0.071 3、0.106 7,信息化的增幅(18.82%)明显高于工业化的增幅(15.14%),城鎮化的增幅仅为4.55%。但是,长江经济带农业现代化的综合发展水平表现为递减态势,2009—2013年综合发展水平值由0.085 2降至0.075 8。

根据表3可以得到各省(市)在考察期内的工业化水平、城镇化水平、信息化水平、农业现代化水平及“四化”综合发展水平的排名情况表(略)。在工业化方面,2009年综合发展水平排名前3位的省份分别是江苏、湖北和浙江,2013年江西从排名第8跃居第1位,江苏降至第2位,湖北降为第3位。在考察期内,上海的城镇化水平和信息化水平均位居第1位,浙江排名第2,江苏位列第3位,云南2013年的城镇化水平、信息化水平均排名最后。贵州在2009年的工业化水平和城镇化水平均排名最后,经过近几年的发展,其工业化水平明显提高,但其城镇化水平仍发展缓慢。2009、2013年浙江、江苏、湖南3个省份的农业现代化水平均保持位列前3位;重庆和云南的农业现代化水平均在后3位之列。从“四化”综合发展水平值来看,浙江在考察期内的“四化”综合发展水平均为最高;上海的工业化程度和信息化水平降低,致使其“四化”综合发展水平有所下降,由排名第2降至第3位;江苏的城镇化水平、信息化水平和农业现代化水平均明显提升,使得其“四化”综合发展水平从第3位升至第2位。贵州在2009年的工业化水平和城镇化水平低,导致其“四化”综合发展水平最低。2009—2013年间贵州的工业化水平明显提高,但其城镇化发展缓慢,再加上其信息化程度下降,使得其“四化”综合发展水平于2013年排名第9位。云南在考察期内的“四化”综合发展水平值从2009的 0.052 2 降至2013年的0.041 0,且其工业化水平、城镇化水平、信息化水平和农业现代化水平均在下降,导致其在2013年排名最后。

3.2长江经济带“四化”发展的协调度分析

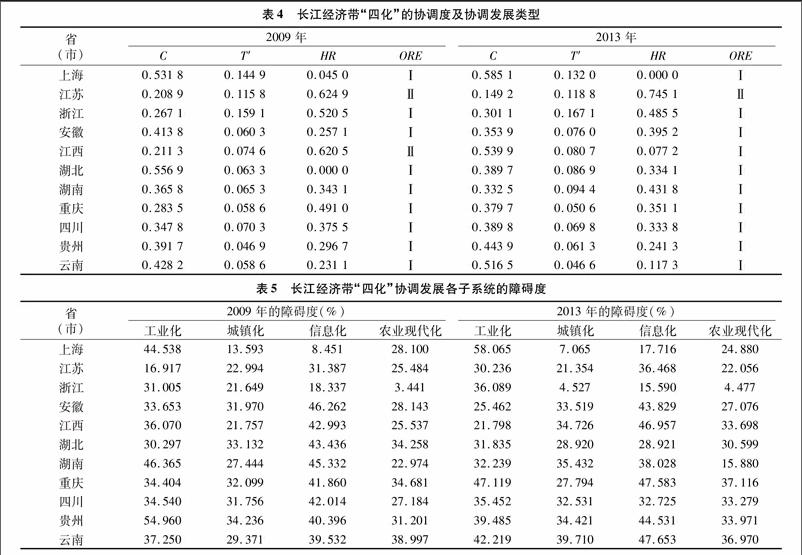

根据构建的HR评价模型,结合表3中长江经济带11省(市)的工业化水平值(IN)、城镇化水平值(UR)、信息化水平值(IF)和农业现代化水平值(AG),可以计算得到各省(市)“四化”发展的协调系数(C)以及表征各省市“四化”发展协调度的HR值。最后,根据表2“四化”协调发展类型的判别标准,进一步得到长江经济带各省市在考察期内的“四化”协调发展类型(表4)。

由表4可得,2009、2013年长江经济带“四化”发展的HR均值分別为0.345 9、0.319 3,表明长江经济带“四化”发展的整体协调度呈现下降趋势。分区域来看,长江下游地区的“四化”发展的HR均值由0.361 9升至0.406 5,说明长江下游地区“四化”发展的协调度明显提升;长江中游地区和上游地区在考察期内的平均“四化”协调性均在下降,分别下降1251%、25.16%。另外,2009、2013年长江经济带“四化”发展的协调度标准差分别为0.209 6、0.208 9,呈现出相对均衡的空间分异特征,仅包括不协调、协调且无效2种低水平协调发展类型,其中江苏在考察期内均属于协调且无效类型,除江西在2009年处于协调且无效类型外,其余省(市)在考察期内均属于不协调类型。这就说明长江经济带11省(市)中江苏的“四化”发展协调性相对较好,原因在于其在考察期内的城镇化水平、信息化水平和农业现代化水平均保持在第3位,表明其城镇化、信息化与农业现代化的协调程度较高。由于江苏在2013年的工业化水平出现下滑,导致其“四化”发展的整体协调性受到影响,其“四化”协调发展类型难以实现由协调且无效类型向协调且一般有效类型转变。江西在2009—2013年间的工业化水平增幅明显,城镇化水平和信息化水平大体相同,但其农业现代化水平明显降低,因而其“四化”发展转变为更低水平的协调类型。

3.3长江经济带“四化”协调发展的障碍度分析

根据障碍度评价模型,可以计算得到2009、2013年长江经[CM(25]济带“四化”协调发展各项指标的障碍度,进而得到长江经

可以看出,2个年份中,长江经济带11省(市)在考察期内阻碍其“四化”协调发展的主要障碍指标及障碍度排序均产生明显变化,且制约各省(市)“四化”协调发展的主要障碍因素存在明显差异。2009年,上海“四化”协调发展的主要障碍指标为工业化率和农业机械化程度;浙江则主要受工业产值利润率影响;江苏和湖北均受农业劳均经济产出影响较大,但江苏“四化”协调发展的最主要障碍指标是工业产值利润率,湖北则受工业劳动生产率指标影响更大;互联网普及率和城镇居民年人均可支配收入对安徽和四川“四化”协调发展的障碍度排序相同,但这2个省份的最大障碍指标分别为移动电话普及率和农业机械化程度;阻碍湖南和贵州“四化”协调发展的前5项障碍指标中均包括工业化率、互联网普及率和移动电话普及率,且工业化率对2个省份的制约性最强;重庆和云南的农业机械化程度和农村居民家庭人均纯收入都相对较低,但2省(市)排名第1位的障碍度指标分别是工业产值利润率和工业化率。

2013年,长江经济带上游地区的4省(市)的农业机械化程度均偏低,阻碍重庆和四川“四化”协调发展的最主要障碍指标分别是工业劳动生产率和农业机械化程度,工业化率低成为云南和贵州2省“四化”协调发展的最大障碍。中游地区江西和湖北、下游地区的江苏和安徽“四化”协调发展的前5项障碍指标中均包含人口城镇化率和农业劳均经济产出,且农业劳均经济产出不高是湖北的最主要障碍。中游地区的湖南的互联网普及率、土地城镇化率、移动电话普及率均较低,且城镇居民年人均可支配收入有限,严重影响了其“四化”发展的协调度。下游地区上海的城镇化发展水平最高,但其受到工业化率、工业就业率、工业产值利润率、农业劳均经济产出、农业机械化程度5项障碍因子的作用,表明工业化子系统、农业现代化子系统对其“四化”协调度的障碍度均较高。信息就业率、工业产值利润率、工业劳动生产率3项指标对江苏“四化”协调的影响更明显,说明江苏的信息化水平、工业化水平均有待提高。工业产值利润率是影响浙江“四化”协调性的最主要因素,其次是工业劳动生产率,人口城镇化率对其影响相对较小。由表5可知,2013年浙江的城镇化子系统的障碍度在所有省(市)中最低。从表3来看,2个年份浙江的农业现代化综合发展水平均高于其他省(市),但其工业化综合发展水平下降明显。安徽的信息化和城镇化子系统障碍度较高,制约其“四化”协调发展的前3项障碍因子分别为移动电话普及率、城镇居民年人均可支配收入和人口城镇化率, 土地城镇化率和农业劳均经济产出对其阻碍度相对

较低。

4结论与讨论

本研究以长江经济带11省(市)为研究对象,构建工业化、城镇化、信息化与农业现代化协调发展评价指标体系,并采用变异系数法、HR评价模型和障碍度评价模型,对2009、2013年长江经济带“四化”发展的协调性进行综合评价,主要得到以下研究结论:(1)长江经济带在考察期内的“四化”综合发展水平总体上呈现出上升趋势。其中,工业化水平、城镇化水平和信息化水平均体现出递增态势,且信息化的增幅明显大于工业化和城镇化;农业现代化水平表现为递减态势。具体来看,2个年份中,位于长江下游地区的浙江的“四化”综合发展水平均最高,上海和江苏均保持在前3位之列。位于长江上游地区的云南的“四化”综合发展相对滞后,2013年的城镇化水平、信息化水平均排名最后。(2)长江经济带在考察期内的“四化”发展的整体协调性不佳,呈现出下降趋势和相对均衡的空间分异特征,且仅包括不协调、协调且无效2种低水平协调发展类型。其中,江苏均属于协调且无效类型,江西在2009年处于协调且无效,其余省(市)在2个年份中均为不协调类型。总体来看,长江下游地区“四化”发展的协调度得以提升,长江中游地区和上游地区的平均“四化”协调性均下降明显。江苏在考察期内的城镇化水平、信息化水平、农业现代化水平均保持排名第3位,城镇化、信息化、农业现代化的协调程度较高,因而其“四化”发展的协调性相对较好。(3)长江经济带11省(市)在2个年份中的“四化”协调发展各子系统障碍度大小排序均发生改变,阻碍各省(市)“四化”协调发展的主要障碍指标及障碍度排序也都出现了明显变化,制约各省(市)“四化”协调发展的主要障碍因素存在明显差异。2013年,上游地区4省(市)的农业机械化程度均偏低,阻碍重庆和四川“四化”协调发展的最主要障碍指标分别是工业劳动生产率和农业机械化程度,云南和贵州亟需提升工业化率。人口城镇化率和农业劳均经济产出是中游地区的江西和湖北、下游地区的江苏和安徽的主要障碍因素,且农业劳均经济产出不高成为湖北“四化”协调发展的最大障碍。江苏的信息化水平和工业化水平仍有待提高。尽管浙江的农业现代化发展水平远远超过其他省(市),但其工业化水平须要进一步提升。安徽的信息化和城镇化子系统障碍度较高,须要进一步提升其移动电话普及率、城镇居民年人均可支配收入和人口城镇化率。

参考文献:

[1]黄祖辉,邵峰,朋文欢. 推进工业化、城镇化和农业现代化协调发展[J]. 中国农村经济,2013(1):8-14,39.

[2]曾福生,高鸣. 中国农业现代化、工业化和城镇化协调发展及其影响因素分析——基于现代农业视角[J]. 中国农村经济,2013(1):24-39.

[3]李裕瑞,王婧,刘彦随,等. 中国“四化”协调发展的区域格局及其影响因素[J]. 地理学报,2014,69(2):199-212.

[4]徐维祥,舒季君,唐根年. 中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展测度[J]. 经济地理,2014,34(9):1-6.

[5]胡艳兴,潘竟虎,陈蜒,等. 基于ESDA和GWR的中国地级及以上城市四化协调发展时空分异格局[J]. 经济地理,2015,35(5):45-54.

[6]徐秋艳,王玥敏. 中国西部地区“四化”协调发展及其影响因素分析[J]. 统计与信息论坛,2016,31(4):40-45.

[7]潘竟虎,胡艳兴. 中国城市群“四化”协调发展效率测度[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(9):100-107.

[8]崔凯,冯献,郭静利. 长江经济带城镇化协调度与区域差异关系研究[J]. 华东经济管理,2016(5):65-72.

[9]周振,孔祥智. 中国“四化”协调发展格局及其影响因素研究——基于农业现代化视角[J]. 中国软科学,2015(10):9-26.

[10]杨勇,李忠民. 发展新理念下中国“四化”同步发展趋势与特征分析[J]. 科技进步与对策,2016,33(11):36-41.

[11]周先波,盛华梅. 信息化产出弹性的非参数估计分析[J]. 数量经济技术经济研究,2008(10):130-141.

[12]尹鹏,刘继生,陈才. 东北振兴以来吉林省四化发展的协调性研究[J]. 地理科学,2015,35(9):1101-1108.