元朝帝胄对赵孟頫影响力的推动

2017-07-20周峰

周峰

中国书法史上有个有趣的现象,帝王对书家的态度,也是推动其影响力中不可小觑的重要部分。

自1286年随程钜夫到大都出仕元廷,历经世祖、武宗、成宗、仁宗四朝,每一任皇帝都对赵孟頫格外礼遇,尤其是到了仁宗朝,更是厚爱有加,将赵孟頫比作当朝的苏轼和李白。把内府的藏品交由孟頫过眼整理,这对赵孟頫本身而言,也是绝佳的学习机会。让王子跟随赵孟頫学习书法,这样的举动本身也是对赵孟頫书法的肯定。

各种因素的交织,赵孟頫注定是被元廷锁定的政治秀品。

程矩夫南下搜访遗逸的名单中,赵孟頫位居首位。因为赵孟頫有着赵宋皇室后裔的身份,在政治上具有一定的象征意义,同时也因为当时赵孟頫的才学也是冠盖江南之故。

令赵孟頫乃至程钜夫都没料到的是,元世祖忽必烈初见赵孟頫的态度。据《元史·赵孟頫传》载,元世祖忽必烈对赵孟頫的第一印象非常好:“孟頫才气英迈,神采焕发,如神仙中人。世祖顾之喜,使坐右丞叶李上。”“时方立尚书省,命孟頫草诏颁天下,帝览之喜曰:得朕心所欲言者矣。”【1】这令当时朝廷的北人以及少数民族官员嫉恨不已,耶律中丞提醒忽必烈道:“赵某乃故宋宗室子,不宜荐之,使近左右。”这反而令忽必烈非常恼怒,“‘彼竖子何知?顾遣侍臣传旨,立逐使出台,毋过今日。”【2】忽必烈对赵孟頫的礼遇,固然是做给天下人看的姿态,但是初次见面就得如此礼遇,且责罚了谏言的耶律,也说明了皇帝确实难以掩饰对赵的喜爱之情。这个历史典故,在杨载所作的《赵公行状》中也有述录。

如果说元世祖呵斥耶律,且认为可能是政治手腕,那么得到忽必烈赏识,就是自身才华和修养发挥的作用。

赵孟頫初次于元廷朝堂,忽必烈就曾当场考量其才学,“立尚书省,命公草招诏书,挥笔立成。上问知其大旨,喜曰:卿得之矣,皆朕心所欲言者。”【3】赵孟頫的表现,没有辜负元世祖的抬爱。

虽因“议者难之而未果”而没有出任元廷的实权官职,赵孟頫却也深得世祖器重。“语必从容久之,或至夜分乃罢”,忽必烈深见赵氏之才能,甚至每见孟頫希望了解对时政大事、裁决忠奸的见解。而赵受敖继公思想影响,出入有度,谨慎处世,有限参与政事。在除去暴虐成性的桑哥丞相过程中,表现出一般文人所难有的胆识和魄力,当元世祖准备荐他替补相位时,赵孟頫又见好就收,力请外补,远离京师,以免引起蒙古贵族的猜忌和排斥,并稀入宫中。【4】

1292年,赵孟頫出任济南同知。“这一阶段不过五年,忽必烈将他从‘布衣擢任从五品,又接连提升,以从四品外放;而且給予专门的赏赐,应该说是待遇不同于一般的。”【5】但是,作为宋室后裔,赵孟頫在“仕元”初期的心理相当矛盾,这一点在许多史料与许多当代学者研究赵孟頫的文章中都得到了反映。

期间,他因不能顺承全廉访司事韦哈刺哈孙,遭到诬陷,“会修《世祖实录》,召孟頫还京师,乃解”【6】。1295年,赵孟頫41岁,在成宗召其从济南赴京编修《世祖实录》之际,赵氏以病辞归,于1296-1297年间在家修养,直到1298年成宗召赵孟頫赴京书写经文。【7】

据杨载《赵公行状》,赵孟頫写完金经后,还推举了20余人,“皆受赐得官”。这20人中的大部分人,后来都是赵氏书风有力的推动者。当政者打算留赵孟頫入翰林院,赵孟頫“力请归”,于是改受“集贤直学士、行江浙等处儒学提举”。【8】从1299年到1309年,他在这一职位上,一直干了10年。正是这10年,为赵孟頫在江南文化圈的领袖地位,夯实深厚的基础。

让赵孟頫的仕元官宦生涯到达顶峰是在仁宗时期。这一时期,为赵孟頫在文化艺术史上的地位,起了锦上添花的提升作用。

由于赵孟頫“平淡”而“谨慎”的为官态度,多年不涉京师朝政,反而为他赢得了元朝统治者的信任;加上1312年登基的元仁宗从小受儒学熏陶,亲近汉儒,也钟情“绘事”,“天纵神识”。【9】所以,历经17年后,赵孟頫迎来了官宦生涯的辉煌,直至人生最后。1310年,皇储爱育黎拔力八达(他是武宗海山的弟弟)派遣使者召赵孟頫进大都。爱育黎拔力八达自小从学于大儒李孟,是继忽必烈之后最懂汉儒也是最崇敬汉儒的元廷帝王,虽然此时还是皇储。正因为他学儒至深,对翰墨丹青也是喜爱有加,而赵孟頫又是文学与书画艺术的全才,并早已名满京华,故召赵孟頫再次入京同修“绘事”自然是最佳的选择,同时在政治上又能点缀升平。由于爱育黎拔力八达的力荐,1312年10月,赵孟頫拜翰林侍读学士、知制诰、同修国史,正三品。这是一次明显的破格晋升,并且能与商琦、王振鹏、元明善等才艺之士朝夕相处。次年,武宗薨,爱育黎拔力八达即位,也就是元仁宗,赵再次擢升为集贤侍讲学士、中奉大夫,从二品。皇庆元年,转集贤侍读学士、正奉大夫,从二品上。延祐元年(1314),升集贤学士,资德大夫,正二品。延祐三年(1316),进拜翰林学士承旨、荣禄大夫、知制诰兼修国史,从一品,“推恩三代”,管夫人也被封为“魏国夫人”。至此,赵孟頫的仕元生涯真正达到巅峰。得于仁宗如此恩遇与信任,同时也得益于汉儒在仁宗朝的势力稳固,赵孟頫也没有出现过“力请外补”的念头。六年之内,由正四品到从一品,晋升之速,蒙古、色目官员中也鲜有出现。“在元末农民战争爆发以前,南人官至一品可考者,除他之外,仅程矩夫而己。”【10】元仁宗更是把赵比作当朝李白、苏轼,可见对赵孟頫的喜爱程度;称他“操履纯正,博学多闻,书画绝伦,旁通佛老之旨,皆人所不及”【11】,足见仁宗对赵孟頫发自内心的信任,并屡赐钱钞及贵重物品以示恩宠。

由于仁宗的青睐与恩宠,使得赵孟頫晚年名声更为显赫。这样赫极一时的地位,对他在当朝影响力无疑起着重要的推波作用,直接辐射了当时在北方政治地位较高的非汉族书画家文化圈,如蒙古人高克恭、康里子山、李仲宾等,他们后期的书画,无论是思想上还是面貌上,都或深或浅受到赵孟頫的影响。一些外国使臣、僧人,以得其墨宝为荣。

赵孟頫在仁宗一朝,可以说是“备极宠荣”,不但政治处于高位,艺术上也达到了顶峰。可以说,赵孟頫影响力的高度和广度,是在仁宗朝得到完善的。

1319年,他送病重的妻子管道升南归,管道升逝于临清舟中,他与子赵雍护柩回吴兴。仁宗特遣使臣赐衣缎,并召其返京,以病辞。次年英宗即位,再次遣使召赵书写《孝经》,赵以年迈体弱要求致仕,终得朝廷应允。此时他倾心佛、道之旨,以书写经文为乐,并留下不少书画作品和题跋。英宗至治二年(1322)六月,赵孟頫于吴兴家中阖然辞世。临終前还观书作字,谈笑如常。后被追赠为荣禄大夫、江浙等处行中书省平章政事,追封魏国公,谥文敏。

历经五代帝王而无政治危事,还能推恩三代,尤其还是一位南人文臣,不得不说赵孟頫有高超的政治智慧。这在中国历史上,也是罕见的。

另外,再有一位人物,对于赵孟頫的影响力也有助澜之功,那就是高丽中肃王王璋。

王璋(1275-1325),字仲昂,为高丽第28代国王,父亲是忠烈王王昛,母亲是忽必烈之女。他自幼熟悉中国儒家经典,爱慕风雅,退位后,一直留在大都,与当时大都名儒都有很深的交往。时武宗、仁宗尚年少,王璋为舅,舅甥之间十分友善。高丽李齐贤《益斋乱稿》卷九《忠宪王世家》曾有详细说明。王璋素来仰慕赵孟頫之才学,早有心与之结交。赵孟頫在至大二年被召至北京,在武宗、仁宗朝得到最高恩宠,王璋起了重要的作用,其《留别沈王》中首句“珍重王门晚受知”,(沈王就是王璋)可知王璋对他的提携和帮助。他在大都的“万卷堂”是赵孟頫书法传入其国高丽的主要渠道,赵孟頫的“松雪体”后来在高丽广为接受,王璋功不可没。

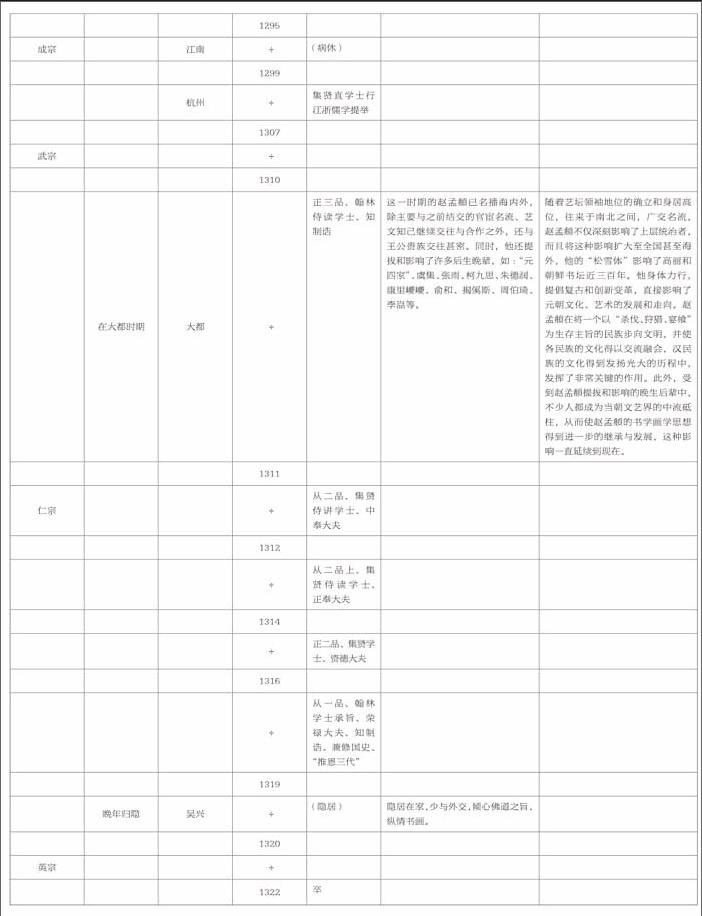

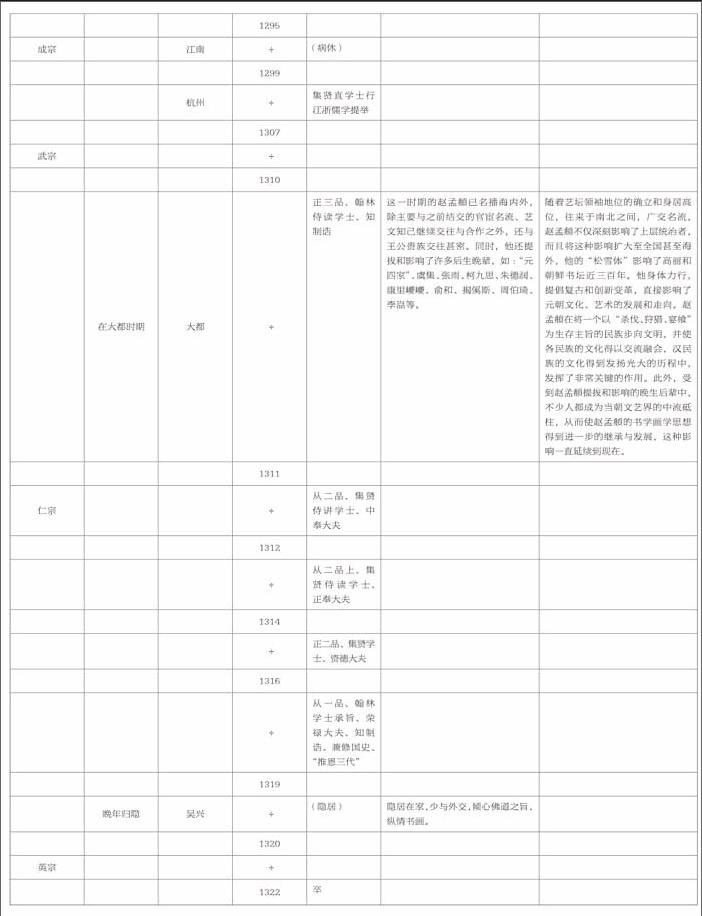

针对赵孟頫各个人生阶段的主要活动和社会影响,本文做了一张简表(表1)。

元代帝王对赵孟頫的信任和提拔,尤其是仁宗朝,对赵孟頫的恩遇达到巅峰,使得蒙元等王公贵族及朝廷权贵十分愿意与之交往,这极大地增加了赵孟頫在当朝上层官僚与士人圈内的影响力。他们甚至都以结交赵孟頫,得到赵孟頫墨宝为荣,这对于其书法与书法观念的在大都文化圈乃至全国范围的接受起到很大的引导作用。

对赵孟頫的信任,并随着赵氏官职和权力的提升,帝王也默认赵孟頫对很多有志之士的提携,并可以久居江南,使得赵孟頫影响力更加深入并扩大,同时门生广纳,也为赵孟頫书法的接受起到推动作用。

如果说程钜夫受命搜访遗逸,是出于元廷安抚民心缓解社会矛盾的政治需要,那么,赵孟頫能够身历元廷五代帝王,誉满身后,除了时代和命运的眷顾,还有其自身的政治智慧和自身才华等要素起到的主体作用。

赵孟頫,身为宋室后裔兼南人文臣,荣际五朝,推恩三代,在元朝是一个个例,在中国书法史上,也是一个个例。

【1】 (明)宋濂 等:《赵孟頫传》,《元史》,北京:中华书局,1976年,第4018页。

【2】 (元)杨载:《赵公行状》,见《松雪斋集》卷末,北京:中国书店,1991年。

【3】 (元)杨载:《赵公行状》,见《松雪斋集》卷末,北京:中国书店,1991年。

【4】 黄惇:《从杭州到大都——赵孟頫书法评传》,上海:上海书画出版社,2003年,第17页。

【5】 陈高华:《赵孟頫的仕途生涯》,见《赵孟頫研究论文集》,上海:上海书画出版社,1995年,第437页。

【6】 (明)宋濂 等:《赵孟頫传》,《元史》,北京:中华书局,1976年,第4021页。

【7】 任道斌:《赵孟頫系年》,郑州:河南人民出版社,1984年,第66-82页。

【8】 (元)杨载:《赵公行状》,见《松雪斋集》卷末,北京:中国书店,1991年。

【9】 (元)虞集:《王知州墓志铭》,《道园学古录》,卷十九,上海:上海中华书局据明刻本校刊,第141页。

【10】 陈高华《赵孟頫的仕途生涯》,《赵孟頫研究论文集》,上海:上海书画出版社,1995年,第440页。

【11】 (明)宋濂 等:《赵孟頫传》,《元史》,北京:中华书局,1976年,第4018页。

参考文献:

(元)程钜夫《雪楼集》,文渊阁四库全书本,上海古籍出版社,1989年。

(元)赵孟頫《松雪斋集》,中国书店,1991年。

(元)虞集《虞集全集》,天津古籍出社,2007年。

(元)虞集《道园学古录》,上海中华书局据明刻本校刊。

(元)杨载《赵公行状》,中国书店,1991年。

(元)陶宗仪《书史会要》,明洪武本,上海书店,1984年。

(元)陶宗仪《南村辍耕录》,清道光刻本,中华书局,1959年。

(明)宋濂《元史》,中华书局,1976年。(清)邵远平《元史类编》,清康熙三十八年原刻本。

(清)陈衍《元诗纪事》,清光绪本。

(清)厉鹗《玉台书史》,清昭代丛书本。任道斌《赵孟頫系年》,河南人民出版社,1984年。

任道斌《思嘉室文集》,中国美术学院出版社,2009年。

任道斌《赵孟頫散论》新美术,1989年。任道斌《作为御用文人与元廷画家的赵孟頫》,《新美术》,2004年。

任道斌《赵孟倾的绘画艺术与三教》,《新美术》,1995年。

任道斌《论赵孟頫与元代少数民族书画家》,《新美术》,1994年。

黄惇《中国书法史·元明卷》,江苏教育出版社,2001年。

黄惇《风来堂集》,荣宝斋出版社,2010年。

黄惇《从杭州到大都—赵孟頫书法评传》,上海书画出版社,2003年。

王连起《赵孟頫及其书法艺术简论》,《故宫博物院院刊》,1994年第2期。

潘柏澄《赵孟版仕元考略》,《史苑》(台湾),1972年。