人性化视域下生涯规划教育的内在冲突及其消解

2017-07-19张聪

摘 要

人性化视域下的生涯规划教育,正成为一项指向人的生成的系统性工程。当前的生涯规划教育,在定位、主体、实施以及评价四个方面存在着内在冲突。为此,应精准定位,还生涯规划教育以生命意蕴;科学设计,建生涯规划教育的成长根基。

关 键 词

生涯规划教育;人性;生命;人生

中图分类号

G41

文献编码

A

文章编号

2095-1183(2017)07-000-04

近些年来,积极开设生涯规划课程、引导学生积极树立正确的人生观与价值观,成为很多中小学积极探索的教育途径。然而从人性化的视域来看,当前的生涯规划教育本身存在着很多内部冲突,并直接影响到生涯规划教育的成效。为此,需要以生命为核心,为当前的生涯规划教育探索合理路径。

一、生涯规划教育——指向人的生成的系统性工程

理性来看,生涯规划教育之所以能够受到高度重视,正是因为这种教育不同于其他学科知识、能力与方法的教育,而更侧重于对学生未来一生的探讨、计划,对于成为什么样的人、怎样成为这样的人的理性思考与内在审问。人的存在不同于动物的重要区别,就在于人具有意识属性,能够对未来进行一定的前瞻并付诸行动。生涯规划教育正是以人的生成为指向,通过开展目标明确、结构清晰的培养人的活动,并对人的自然属性、社会属性与精神属性实现了贯通式观照。

(一)尊重人的自然属性:生涯规划教育的前提

作为成长中的个体,学生对于未来可能发生的一切既有观望,也有评判;既有期许,也有迷惘。生涯规划教育着眼于学生未来前景的重要根基,正是尊重学生作为一个有着鲜活生命个体的价值诉求,以其自然属性为原型,进而拓展学生自然生命成长的可能空间,引领学生创设生命成长的实现过程。不可否认的是,每个学生的自然属性并不是整齐划一的,面对的家庭、社区、学校等物理环境是不同的,自身的智力、体力等也有着明显差异。这些内外因素共同决定了学生所具有的个体差异性。不充分注意到这些个体差异性,没有深刻理解学生所具有的自然属性,成功的教育便无从谈起。遗憾的是,当前的中小学教育仍然存在着压抑学生身心的现象,优质的生涯规划教育要走出这种误区,一个重要前提便是要识别每个学生作为生命个体的千姿百态与多姿多彩,尊重学生的自然属性。

(二)建构人的社会属性:生涯规划教育的核心

卢梭在《论人类不平等的起源和基础》一书中曾感慨到:“人类的各种知识中最有用而又最不完备的,就是关于‘人的知识。”[1]关于“人”的知识之所以重要,正在于人不单单具有属于自身的自然属性,而且还具有强烈的社会属性;人不单单具有生理、安全等基础性需要,而且还有尊重、自我实现等高级的社会性诉求。在社会中,人识别了自身所处的位置及其可能、所扮演的角色及其限度,并在与他人的交往中实现了自身的成长,逐渐建构起属于人的多维向度。正如马克思所说:“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”[2]生涯規划教育的核心正在于引导学生在人生成长过程中科学审视社会、合理融入社会,从而建构起成长过程中的社会属性。作为人的本质属性,社会性始终贯穿在学生成长的全过程,对社会的识别、评判与认同等成为中小学生涯规划教育的核心问题。

(三)提升人的精神属性:生涯规划教育的旨归

在培养学生正确的价值观、人生观过程中,生涯规划教育更关怀学生情感、意志、思维等精神层面的成长。人不仅具有自然生命、社会生命,而且具有属于人自身的精神生命。基于自然属性、依凭社会属性,精神属性的教育倾向于人类自身精神世界的充盈与完满,专注于人作为一个有价值的个体在成长的过程中所获取的精神状态。生涯规划教育对学生的引导最终是要实现学生个体与自然、与社会、与自身的和谐相处、相融相长。提升学生的精神境界,有助于实现学生对于真善美的追求,规范学生作为社会个体的意志品质与日常行动,在学校、家庭与社会中过有意义的精神生活,进而真正实现属于自身的、独特的美好人生。这正是生涯规划教育的终极关怀。

二、内在冲突——当前生涯规划教育的人性化剖析

虽然在本质上生涯规划教育关涉人的自然、社会与精神三重属性,然而从人性化的视角,当前我国中小学生涯规划教育实施的定位、主体、策略与评价等层面仍然存在着内在冲突。

(一)定位:知识的获取抑或人生的醒悟?

生涯规划教育“教”什么?如何定位生涯规划教育?传统学科意义上的教育,倾向于自身学科的基本概念、基础知识与能力的教学,因学科而划定的界限使得学科教育形成了相对完备的教育过程,这也逐渐成为中国基础教育发展的思维框架,并对其他教育产生重要影响。最初,很多中小学就是按照这种思维模式,将生涯规划教育作为一种带有知识理解层面的教育,让学生在识别“生涯”“人生”“未来”等基本概念及其逻辑关系上下功夫,而忽视了生涯规划教育对于学生能力、信念等精神维度的引导。这种知识获取意义上的生涯规划教育,存在着三个方面的效应:一是将生涯规划教育作为学科教育,专任教师、专属知识、专项考核,一定程度上加重了学校、教师和学生三方面的负担;二是作为非考科目,很多学校对生涯规划教育不重视、不关注,没有真正予以实施;三是学生仅仅将生涯规划教育作为一种对象化的存在,主体漠视现象较为严重。总之,这些效应的发生都与很多中小学对生涯规划教育错误的定位有着密切的关联。虽然很多优质学校已经将“为学生终生奠基”“让学生过一个幸福人生”等作为生涯规划教育的定位,但人性缺失的现象仍存在于当前的生涯规划教育之中。

(二)主体:教师的引导抑或学生的觉醒?

谁来从事生涯规划教育?这一个看似不言自明的问题实际上埋藏着巨大的危机。对这一前提性问题缺乏理性的审视,会直接导致生涯规划教育陷入主体缺失的误区。传统的学校教育,始终将教师作为主体,突出教师在课堂教学、班级管理等方面的主体地位,使学生被规训为完全的受教育者,一切听凭教师的言行。在当前中小学生涯规划教育中,也明显地存在着这样一种现象——教师为学生的生涯规划设置前提、提供样本甚至划定界限,学生只能在教师的指挥下从事原本属于自身的生涯规划,任何逾越、违背都会遭致教师的干遇。教师的权威在生涯规划教育过程中扮演着至高无上的角色。然而,当代教育研究已经表明,如果不能关注学生作为教育对象的内部需求与内心感受,任何教育都难以成功实现。生涯规划教育不能成为学校、家庭以及社会对学生约束的过程,不能让教师的意志代替或占领学生的思想世界。当然,学生作为成长中的个体,知识、能力与视域等方面存在天然的限度,教师理应积极引导学生对于自身生活、生命的体认,以及对于未来的理性关注。但中小学教师如何在生涯规划教育中把握好“度”?如何真正唤醒学生对于自身的理性关注?可以说,生涯规划教育的主体问题,从一开始就有些模糊,这直接导致教师过度关注生涯规划教育,学生反而缺乏对原本属于自身的生涯规划教育的关注。

(三)策略:生存的技能抑或生命的充盈?

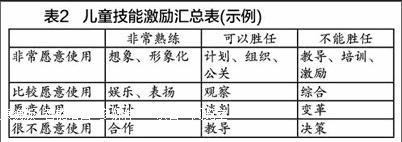

当前,很多中小学蓬勃开展的生涯规划教育充分关注到了学生作为个体在未来人生道路上的成长问题、生存问题。于是,很多学校将习得一定的生存技能、获取生活的本领作为生涯规划教育的核心内容。将烹饪、陶艺、拓展训练、艺术素养等作为生涯规划教育的全部内容。然而,生涯规划教育是不是仅仅为学生提供一种生存的技能?是否是一种生存技能的规划?显然,技能层面的生涯规划教育仅仅是一种工具论意义上的教育,生存成为最大的目标。不可否认,成长中的学生的确需要很多生存的基本技能以及生活的基本本領,这些理应成为学生生涯规划中的重要内容。但除此之外,人的一生还有很多丰富的内容。生存技能作为一种基础,并非生涯规划教育的全部。我们更应引导学生充分意识到,在未来漫漫人生道路上,无数的艰难险阻需要我们去战胜、克服,同时还有许许多多的幸福、快乐需要我们去创造、分享。人的存在不仅仅是一种自然的存在,同时还是一种自为的存在。生涯规划教育理应超越工具论意义上的生存技能教育,在引导学生掌握基本的生存技能的基础上,指向人的生命的充盈。

(四)评判:课程的终结抑或人的生成?

很多中小学在开展生涯规划教育过程中,十分在意将生涯规划教育过程中所开展的活动、所形成的素材等作为展示、宣传的内容,以课程形式出现的生涯规划教育也在这一过程中得以评价。然而,生涯规划课程告一段落是否意味着学生对于自身生涯规划的结束?如何更有效地评价中小学阶段的生涯规划教育?对生涯规划教育所开展的终结性评价显然存在着严重的问题:既然生涯规划教育指向人的生成,关注学生作为成长的个体要实现什么样的人生理想、计划如何实现自己的追求等,那么生涯规划教育能否以学期、学年、学段为单位对学生进行考核?很多学校所开展的量化考核能否真正衡量学生作为生涯规划主体的内在需求?这种重视结果的生涯规划教育评价方式,显然无法研判学生在生涯规划过程中的内在觉醒,无法预判学生对于生涯规划的机动性调整。对于生涯规划教育的终结性评价,显然是从课程评价角度出发的。但生涯规划教育本身超越课程,而直指人的生成。忽视生涯规划教育对于学生的过程性引导,显然无法衡量学生对于自身生涯规划的教育结果。同时,也极易导致以分数、结果为取向的生涯规划教育陷入误区,进而误导学生成长。

三、重审生命——人性化视域下生涯规划教育的合理化路径

消解冲突,开展好生涯规划教育,需要建构以“生命”为核心、以“规划”为纽带的生涯规划教育,积极探索生涯规划教育的合理化路径。

(一)精准定位:还生涯规划教育以生命意蕴

生涯规划教育,说到底是以“生涯规划”为关键词而开展的教育,其实质正是对生命的唤醒与彰显。解决当前中小学生涯规划教育所面对的内在冲突,首先需要对生涯规划教育予以精准定位。

生涯规划教育是实现人的精神信念的教育。生涯规划教育的实质“弘扬的是一种人必须主宰自己的精神信念。在这种信念下,一切有关客体、客观、工具、规律等类似问题的形而上学理解显得极为苍白”[3]。生涯规划教育,不能让学生失去了对人性善的审视、对人生的美好追求。这种人生不是“被决定”了的人生,而是真正属于自己的人生,需要自己来创造的精彩人生。

生涯规划教育是彰显人的生命成长的教育。人的成长是一个缓慢而复杂的过程,杂而无序的生命渐进只能带来人生意义的缺失,无法实现“成为你自己”的人生境遇。“人的生存并非那种自在的、本能性的存在,而是呈现出自为的、超越性的‘类的存在”[4]。对于中小学生而言,生涯规划正是一次与自身生命的邂逅,对未来人生的展望以及可能生活的向往。生涯规划教育的价值正在于引导学生理性审视自身的成长,科学面对可预期的未来与可展现的生命光彩。

(二)科学设计:建生涯规划教育的成长根基

如果将生命比喻为种子,那么生涯规划教育就要精心呵护并培育这粒种子,厚植沃土,科学引导,使其蓬勃向上,成长壮大。对于当前中小学生涯规划教育而言,应从三个方面消解生涯规划教育的内在冲突。

一是突显学生在生涯规划教育中的主体性。学生是自身生涯规划教育的真正主体,要尊重学生对于自身生命的认识、人生道路的选择以及人生意义的建构,尤其要尊重因自身身体、家庭等各种状况所形成的差异化的生命认识,引导其树立科学的生命观与人生观。我国著名教育学家陈元晖先生认为,“对社会未来的预测和估计,教师比未来学家更有权威”[5]。教师对于学生未来有着比其他人更准确的预期,但要有限度地发挥教师的主导功能,切忌“越俎代庖”式地帮助学生制定生涯规划,反对“置之不理”式地忽视学生对自身生涯规划的设计,倡导以学生的生命成长为核心、充分发挥学生主体能动性的生涯规划,从而切实发挥生涯规划教育的真正价值。

二是提升生涯规划教育实施的教育性。生涯规划教育的真正价值就在于对人的生成的倡导,对学生人生观的方向性引导,理应侧重于方法论意义上的教育,而非知识型、技能型的教育。在生涯规划教育实施过程中,要注重这种教育本身对学生所具有的教育意义,增强学生对于自身生命的省察与体悟,科学研判自身生命成长的当下境况与可能抉择,进而主动为未来的人生道路设计科学的方案。同时,创设有效环境,增强生涯规划教育实施过程对学生的影响。马克思在《德意志意识形态》中明确指出:“人创造环境,同样环境也创造人。”生涯规划教育不仅要实现学生自身的人生理想,而且还要将国家观念、民族意识与国际理解结合起来,建构利于生涯规划教育的校园文化,实现学生个体成长与国家进步、民族富强的有效衔接,从而进一步增强生涯规划教育的教育性。

三是强化生涯规划教育评价的生成性。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》明确指出:要“改革教育质量评价和人才评价制度”,“开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动”,“做好学生成长记录,完善综合素质评价”。这些政策性倡议为生涯规划教育评价提供了重要启示。生涯规划教育,不能仅仅局限于学生一时一地的状况、样态,而更应关注学生作为成长中的个体的过程性、形成性。对生涯规划教育的评价更应强化其生成性,突显学生在这一过程中的成长与成熟,真正发挥评价的导向功能、反馈功能,着力建构“评—建”结合的生涯规划教育。

参考文献:

[1]卢梭.论人类不平等的起源和基础[M].李常山,译.北京:商务印书馆,1962:62.

[2]马克思恩格斯选集(第1卷) [M].北京:人民出版社,1995:56.

[3]王坤庆.人性.主体性与主体教育[J].华中师范大学学报(哲学社会科学版),1997(4):117.

[4]张聪,于伟.“三个面向”与我国基础教育合理发展的内在逻辑探讨[J].东北师范大学学报(哲学社会科学版),2016(1):112.

[5]陈元晖.中国教育学史遗稿[M].北京:北京师范大学出版社,2001:71.

责任编辑 王清平