城镇居民医疗消费支出影响因素分析

2017-07-18蒋崧韬

吉 媛,蒋崧韬

(1.四川工商学院 经济与管理学院,四川 眉山 620000;2.四川大学 经济学院,四川 成都 610000)

城镇居民医疗消费支出影响因素分析

吉 媛1,蒋崧韬2

(1.四川工商学院 经济与管理学院,四川 眉山 620000;2.四川大学 经济学院,四川 成都 610000)

文章采用中国2005—2014年的省际面板数据,运用固定效应模型对我国城镇居民医疗消费支出的影响因素进行实证分析。模型估计结果表明:我国城镇居民医疗消费支出主要受政府卫生投入、医疗保险参保率、卫生资源供给以及少儿抚养比等因素影响,而老年抚养比、医疗消费价格指数、可支配收入等因素现阶段对我国城镇居民医疗消费支出影响不显著。

医疗消费;医疗保险;城镇居民;面板数据

一、研究背景

医疗消费是关系人民群众健康权益的重要问题,随着我国人民生活水平的不断提高,人们对自身的健康要求也越来越高。改革开放以来,我国医疗卫生事业取得了长足的进步,但医疗费用也存在上涨过快的问题。2013年我国城镇居民人均医疗保健支出为1 118元,在人均消费支出中的占比为6.2%,而这一占比水平在1990年仅为2%。2013年,综合医院门诊病人人均医疗费为206.4元,为1990年的10.9元的18.9倍,出院病人人均医药费7 442.3元,为1990年473.3元的15.7倍。由于医疗消费关系人民群众的健康利益,快速上涨的医疗费用就必然引起社会的广泛关注。如果居民医疗消费支出的快速上涨趋势无法得到有效的抑制,那不仅将会给社会和家庭带来沉重的负担,还会使我国居民正常的卫生服务需求被抑制,进而影响人民群众享有正常的健康权利。此外,从宏观角度看,居民医疗消费的快速上涨必然会增加居民未来预期的不确定性,导致居民不敢消费或不愿消费,进而降低整个社会的消费率,这与党中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》强调的“要发挥消费对增长的基础作用,着力扩大居民消费”要求不符。因此,分析我国居民医疗消费支出的影响因素,并探寻这些因素与居民医疗消费支出间的经验证据是有意义的。本文将在既有研究成果的基础上,运用2005—2014年省际面板数据对可能影响居民医疗消费支出的因素进行实证分析,并在实证结果的基础上对我国居民医疗消费增速过快这一问题提出对策建议。

二、文献综述

医疗消费作为消费的一个种类必然具有消费品的共性特征,因此,有学者对医疗消费品的弹性问题进行了研究,并从消费品弹性的视角来分析医疗费用上涨的成因。如:Newhouse(1977)[1]对欧美国家的医疗支出进行了研究并认为医疗消费品的弹性大于1,为奢侈品,因此,收入的增加会促使医疗消费的增加。尽管Newhouse的研究具有开创性,但后续研究表明,认定医疗消费品是奢侈品的证据仍显不充分,如:Getzen(2000)[2]对 2000年之前关于医疗支出收入弹性的研究进行了归纳,认为医疗服务对个人而言是必需品而对国家而言是奢侈品。Sen(2005)就指出对医疗消费品收入弹性的研究可能会因遗漏变量而得出错误结论,其用双向固定效应进行回归后认为医疗支出的收入弹性大致在0.21~0.51之间,即医疗消费品为必需品。国外关于医疗消费品的弹性争论大多是建立在对OECD国家进行分析的基础上,我国的经济社会发展水平与OECD国家存在显著差异,因此国内学者就我国的实际情况也进行了论证:如,徐伟(2006)实证分析了我国医疗卫生的收入弹性为0.954。叶明华(2011)[3]的测算表明,2004—2009年城乡医疗需求的收入弹性分别为0.49和0.79。张颖熙(2015)[4]运用我国 1996—2013年的省际面板数据估计了城镇居民医疗消费支出的收入弹性,并认为我国医疗服务对城镇居民而言是必需品。就既有研究结论而言,医疗消费品究竟是奢侈品还是必需品尚无法定论,但我国居民医疗消费支出的快速上涨却是不争的事实。因此,国内学者从其他视角入手,对医疗消费上涨过快的成因进行了广泛的探讨,其中有代表性的有:何平平(2006)[5]运用统计数据对我国经济增长、人口老龄化与医疗费用之间的关系进行分析后认为,经济增长、人口老龄化与我国医疗费用之间存在长期关系,同时医疗价格的变动也是我国医疗费用快速增长的原因。顾卫兵、张东刚(2008)[6]的研究认为,居民收入与医疗保健支出之间存在明显相关关系。余央央(2011)运用我国2002—2008年的省际面板数据研究老龄化对城乡医疗费用后指出,老龄化与实际人均医疗支出呈显著正向关系。王学义、张冲(2013)[7]运用广义矩估计法考察中国人口年龄结构变化对居民医疗保健支出的影响后指出,人口老龄化会导致居民医疗保健支出费用上涨。于洪帅、谭英华等(2012)[8]强调,卫生费用增长是社会经济发展的必然结果,但其研究同时也强调收入和老龄人口增加对推高卫生费用的作用。叶小青、徐娟(2014)[9]运用2000—2010年省际面板数据对人口结构、环境质量对居民医疗消费支出进行了研究,其研究结论表明:老年抚养比上升和少年抚养比下降均促使医疗消费支出增加,同时,环境质量恶化会加大医疗消费的需求,而政府卫生经费投入有利于减轻居民医疗消费支出的负担。

可以看出,关于我国医疗卫生费用上涨问题,学者们都进行了广泛的讨论。从既有文献的研究结论来看,人口结构、收入以及医疗服务价格等是公认的主要影响因素,但同时也应该看到,由于各个研究在数据选取、时间跨度、计量方法以及控制变量选取上的区别也导致了上述研究之间可比性较差。此外,既有研究医疗支出的文献大多重点选取一到两个影响因素作为重点关注的对象,而对医疗支出上涨因素进行全面分析的文献较少。最后,医疗费用的上涨并非是个案现象,其之所以引起全社会的广泛关注是因为整个社会的医疗费用支出总量的增加。因此,从宏观的角度对居民医疗消费支出上涨因素进行全面分析是必要的。为此,本文利用2005—2014年的省际面板数据,研究了我国医疗费用的宏观决定因素。本文与既有文献的不同之处在于:首先,本文基于宏观视角聚焦居民医疗消费支出负担,而不是全社会的卫生总费用。其次,将既有研究识别出的可能对居民医疗消费支出造成影响的因素纳入同一个模型中,提高模型的估计精度。最后,本文使用的是省际面板数据,避免数据统计误差的同时还能有效控制地区差异。

三、模型设定和变量选取

(一)模型设定

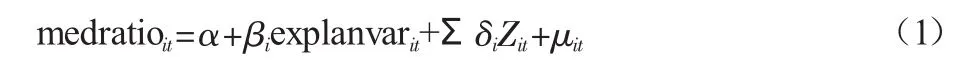

与既有研究大多采用居民医疗消费支出的绝对数值作为被解释变量不同,本文采用城镇居民医疗消费占比medratio作为被解释变量(城镇居民医疗消费占比=城镇居民人均医疗消费支出/城镇居民人均消费支出)。采用居民医疗消费占比作为被解释变量的优点在于:第一,医疗消费占比数据能有效的避免物价指数变动所带来的估计误差;第二,医疗消费占比数据包含了居民收入变动信息,在反映居民医疗支出负担上具有更直观的效果。基于此,本文将模型设定如下:

medratioit:城镇居民人均医疗消费支出在人均总消费支出中的占比

explainvarit:解释变量

oldit:省际老年抚养比

youthit:省际少儿抚养比

urbgoeit:省际政府医疗卫生支出

medpricit:省际医疗消费价格指数

medinsuratit:省际医疗保险参保率

Zit:其他控制变量

inflait:省际通货膨胀率(居民消费价格指数)

growthit:省际年度GDP增长率

dincoit:省际居民人均可支配收入

(二)变量选取

模型中,i、t分别表示地区和年份。被解释变量medratio为各省城镇居民人均医疗消费支出在人均总消费支出中的占比。本文选取的解释标量包括:

old为各省的老年抚养比,youth为各省少儿抚养比。虽然年龄本身并不会必然引起医疗消费,但一般认为,人在少年时由于心智和身体均未发育成熟,因此自身抵抗力和抗风险能力较弱,容易引起健康状况的波动;同样随着人们年龄步入老年阶段,各项机能开始退化,这同样增加了疾病的风险。而年龄所代表的健康状况很可能会引起居民医疗消费支出的变动,α本文将少儿抚养比和老年抚养比同时纳入模型解释变量,这样就能更为全面的解释人口结构对居民医疗消费支出的影响。urbgoe为各地区政府医疗卫生支出。从现代国家的角度来看,医疗消费问题实际上是全社会医疗支出成本在不同主体之间的分配问题,如果政府的医疗卫生支出增加必然会减轻公众(社会和个人)的医疗支出负担。基于同样的原因,本文亦将医疗保险参保率,即medinsur(各省城镇职工医疗保险参保率)纳入模型的解释变量,根据既有文献的分析,医疗保险能够有效降低参保人在发生医疗消费时的支付压力,因此宏观来看,医疗保险参保率能够对居民人均医疗消费支出产生显著的影响。既有研究同时指出,医疗消费价格指数也是影响居民医疗消费支出的因素,因此,本文亦将医疗消费价格指数medpric纳入模型的解释变量中。此外,为了控制宏观因素,模型还加入了宏观因素控制变量,包括各省居民消费价格指数infla,用以衡量地区的通货膨胀率;各省的GDP增长率,growth,以控制各地区的经济增长情况;由于多数研究都证实了收入与医疗消费支出之间存在正向关系,因此本文还将城镇居民人均可支配收入变量dinco纳入了控制变量当中。

(三)样本数据来源

根据本文的研究目的和数据的可得性,本文采用2005—2014年间中国31个省级行政单位的面板数据对模型进行估计。本文使用的数据中,除了特别说明之外,均来自中国统计年鉴或根据中国统计年鉴相关数据计算而来。其中,各省人均可支配收入数据根据各省居民消费价格指数,以1999年为100进行了调整。由于中国统计年鉴仅公布了各地区政府医疗卫生支出的总数据,未公布各地区政府医疗卫生支出在农村和城镇的分配比例,因此本文采用各地区城镇人口占比数对政府医疗卫生支出数据进行了初略的划分。为了消除模型估计过程中可能出现的异方差问题,本文对政府医疗卫生支出变量urbgoe做对数处理。取对数后该变量用lnurbgoe表示。

四、实证分析

(一)模型参数估计

所有数据的描述性统计如表1所示:

表1 样本描述性统计

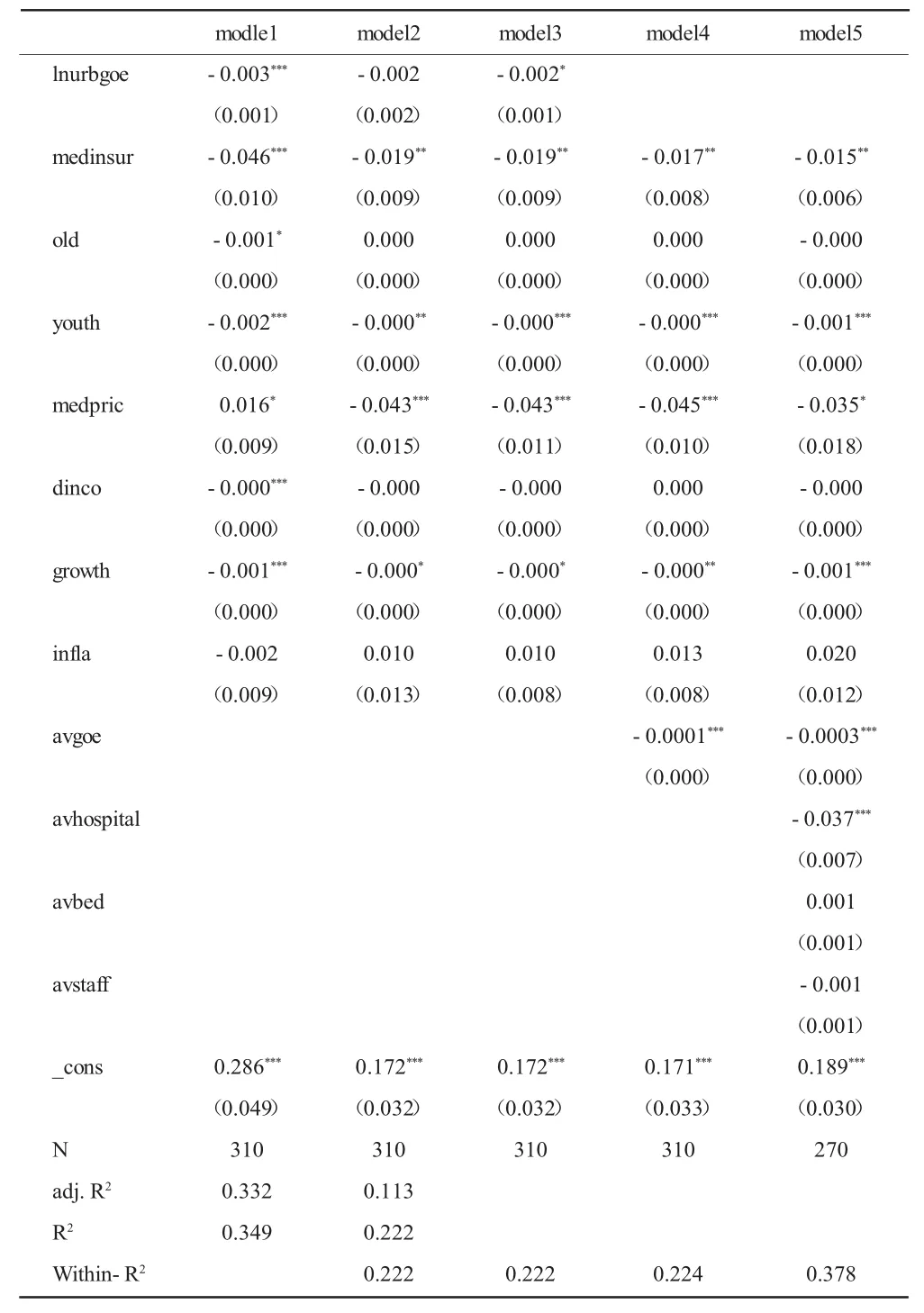

首先对模型采用混合回归的方式进行估计,估计结果如表3中model1所示。从model1的估计结果可以看出,政府医疗卫生支出、城镇职工参保率、老年抚养比、少儿抚养比与被解释变量负相关,且其系数估计值均在10%显著水平上显著。医疗保健价格指数与被解释变量正相关,并在10%显著水平上显著。而模型的宏观控制变量中,城镇居民可支配收入和各地区GDP增长率均与被解释变量负相关,此外,居民消费价格指数与被解释变量负相关,但其系数估计值并不显著。模型估计的可决系数为0.349 2,调整后的为0.331 9。虽然model1的估计系数与本文预期基本一致,且无论是变量显著水平还是模型整体显著水平都较为理想,但由于我国幅员辽阔、各地区差异较大加之本文采用的是全国31个省的面板数据进行分析,因此在对模型估计时有必要考虑对各地区之间的个体差异进行控制。

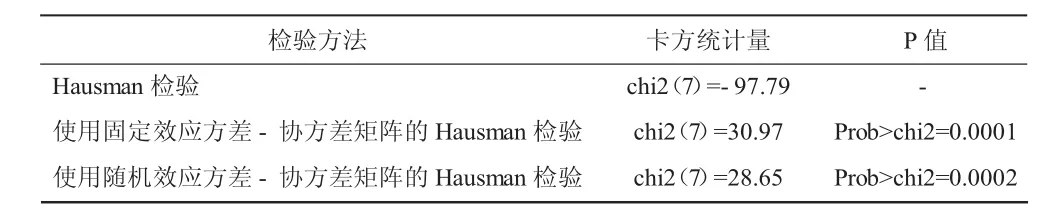

接下来,本文对模型采用固定效应回归的方法来对模型参数进行估计。这一方法的优势在于可以控制那些不随时间变化但在省际之间存在差异的不可观测因素。如各省之间不同的经济发展情况、财政支出情况以及要素禀赋等的差异很可能会对被解释变量产生影响,对每一个省赋予一个截距项能够很好的控制省际之间的这些个体差异。本文中,采用固定效应的估计结果如表3中model2所示。在固定效应估计结果中,个体效应的F统计量为F(30,271)=38.58,Prob>F=0.0000。这表明模型中省际个体效应是显著的,在这种情况下使用混合OLS估计方法是不合适的[10]。此外,面板数据模型根据估计方法对个体效应的假设不同而分为固定效应模型和随机效应模型。因此在估计面板数据时还应确定是使用固定效应模型还是使用随机效应模型。本文采用Hausman检验结果来判断,其检验的基本思想为:在随机效应假设成立的前提下,固定效应和随机效应的估计结果都是一致的,但随机效应的估计结果比固定效应更有效,如果随机效应的假设不成立则固定效应的估计结果仍然是一致的,随机效应的估计结果不一致。因此可以通过判断固定效应模型估计结果与随机效应估计结果是否存在统计意义上的显著差异来判断该使用固定效应模型还是随机效应模型。本研究中的Hausman检验结果为负。根据经验判断,Hausman检验的原假设不成立,也就是说应采用固定效应对模型进行估计。为了进一步验证这一判断,本文继续在Hausman检验时运用固定效应的方差-协方差矩阵和随机效应的方差-协方差矩阵来计算卡方统计量,Hausman检验的详细结果如表2所示,表2的系列检验结果表明,应拒绝Hausman检验的原假设而选择固定效应模型。

表2 Hausman检验结果汇总表

根据表3中model2的估计结果,政府医疗卫生支出与被解释变量负相关,但其变量估计值并不显著。城镇职工参保率与被解释变量负相关,其估计系数为-0.19,且在5%显著水平上显著。这说明医疗保险覆盖率的提高能在宏观上减少居民人均医疗消费支出。此外,老年抚养比的估计系数与被解释变量正相关且不显著,但少儿抚养比的估计系数与被解释变量负相关,且在5%显著水平上显著。医疗保健价格指数与被解释变量负相关,且在1%显著水平上显著。在宏观控制变量中,除了地区GDP增长率外,其余变量均不显著。如前文所述,model2所采用的固定效应估计方法相较于混合OLS估计方法和随机效应估计方法更为合适,因此本文将在model2的基础上进行稳健性检验。

(二)稳健性分析

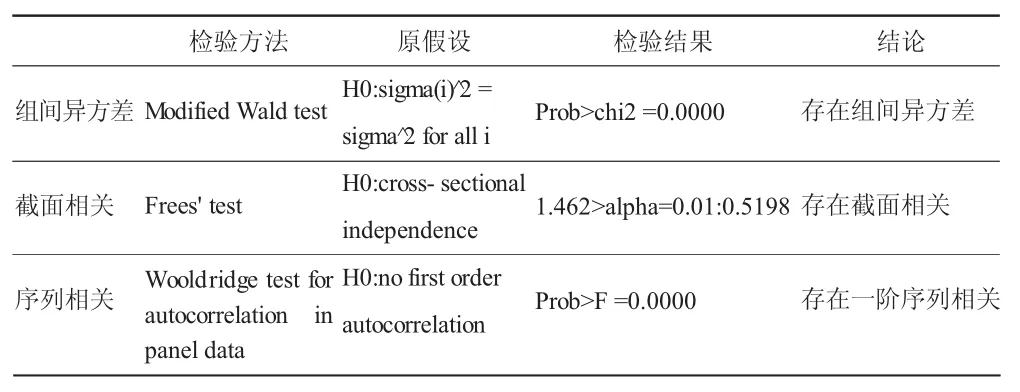

基于model2的估计结果,首先对模型进行异方差检验。由于本文采用的是面板数据的固定效应模型,因此重点关注各组数据间的组间异方差问题。对于异方差的检验,本文采用White(1980)[11]的检验方法,检验结果如表 4所示。从表4可以看出,检验结果强烈拒绝了原假设:同方差假定,说明模型存在显著异方差问题。本文随后对模型进行了相关性检验。

根据实证研究的一般经验,面板数据在大N小T的情况下出现截面相关的可能性较大,而出现序列相关的情况相对较少。因此本文先采用Frees(1995)[12]的方法对模型进行截面相关检验。检验结论如表4所示,检验结果大于1%显著水平的临界值,故拒绝无截面相关的原假设,认为模型存在截面相关。最后本文根据Wooldridge(2002)[13]的方法对模型进行了序列相关检验(见表4)。检验结果强烈拒绝了没有一阶自相关的原假设,因此有必要对模型的估计结果进行序列相关修正。

表3 估计结果汇总

表3中model3的估计是在model2的基础上进行了异方差、截面相关以及序列相关修正后的估计结果,model3的估计方法来自于 Daniel Hoechle(2007)[14]。可以看出model3与model2相比其估计系数未发生实质性改变,仅部分估计系数的显著水平发生了改变。其中,本文重点关注的政府医疗卫生支出变量在10%的显著水平上显著。这表明,政府医疗卫生支出会降低居民医疗消费支出,这与本文之前的假设相符。老年抚养比的估计系数仍然为正,且不显著。少儿抚养比的系数估计值为负,且在1%显著水平上显著。同时医疗保健价格指数仍然显著,且与被解释变量负相关。

表4 稳健性检验结果

随后本文对模型进行了变量替换。在model4①model4和model5的估计方法与model3相同。中本文用各地区政府人均医疗卫生投入变量替换了各地区政府医疗卫生支出变量,通过平均化处理可以进一步消除各地区在人口规模上的差异。在model5中,本文在model4的基础上加入了各地区医疗资源供给情况的变量,包括各地区城镇卫生机构数、卫生机构床位数以及卫生人员数。为了消除地区间的规模差异,对上述变量均以人口规模进行平均化处理,处理后各地区城镇卫生机构数、卫生机构床位数以及卫生人员数分别用avhospital、avbed、avstaff来表示。各地区医疗基础设施投入情况的数据来自中国城市统计年鉴,由于该年鉴数据截止本文写作时仅公布至2013年,且西藏地区的数据有所缺失,因此model5的估计是建立在2005—2013年全国30个省(西藏自治区除外)的面板数据之上的,model5中的样本个数相较于model1-model4中310个,减少为270个。由于本文是从宏观的角度分析的居民人均医疗消费支出的影响因素,且model5的估计结果主要是作为模型稳健性检验的参考,因此model5中样本个数的减少不会对整个模型的估计结论产生实质性影响。

(三)估计结果分析和讨论

从model3的估计结果可以看出,政府医疗卫生的支出估计系数为-0.002,且在10%显著水平上显著,这表明政府医疗卫生支出与居民医疗消费支出之间存在替代关系。医疗保险覆盖率变量的估计系数为-0.019,且在5%显著水平上显著,说明医疗保险在宏观层面能显著降低居民医疗消费支出。而老年抚养比的估计系数并不显著,因此本文暂时无法对该变量对被解释变量的影响作出判断。少儿抚养比的估计系数与被解释变量负相关,且在1%的显著水平上显著,但由于该变量估计系数的绝对值较低,因此在model3中的显示为-0.000***。从本文的估计结果来看,既有文献在分析当前我国居民医疗消费支出的影响因素时年龄结构的作用可能被夸大了。此外,医疗消费价格指数变量的估计结果与被解释变量负相关,且在1%的显著水平上显著,这说明医疗消费价格指数的上升会引起城镇居民医疗消费支出的减少。这一结论与传统观点相左,如何平平(2006)[15]。这一估计结果意味着居民医疗消费支出的增加可能与医疗消费价格指数关系不大,王学义、张冲(2013)[16]的研究也得出类似结论。作者认为,这主要由医疗消费的不确定性造成的。医疗消费不同于居民的其他消费,其消费金额、消费时间和消费总量对于消费者而言是无法控制的,在医疗消费过程中起主导作用的是医生或医疗机构。医疗消费价格指数往往只反映医疗消费品和服务的单位价格水平,因此医疗机构可以通过控制医疗消费总量的方式来增加居民的医疗支出负担。

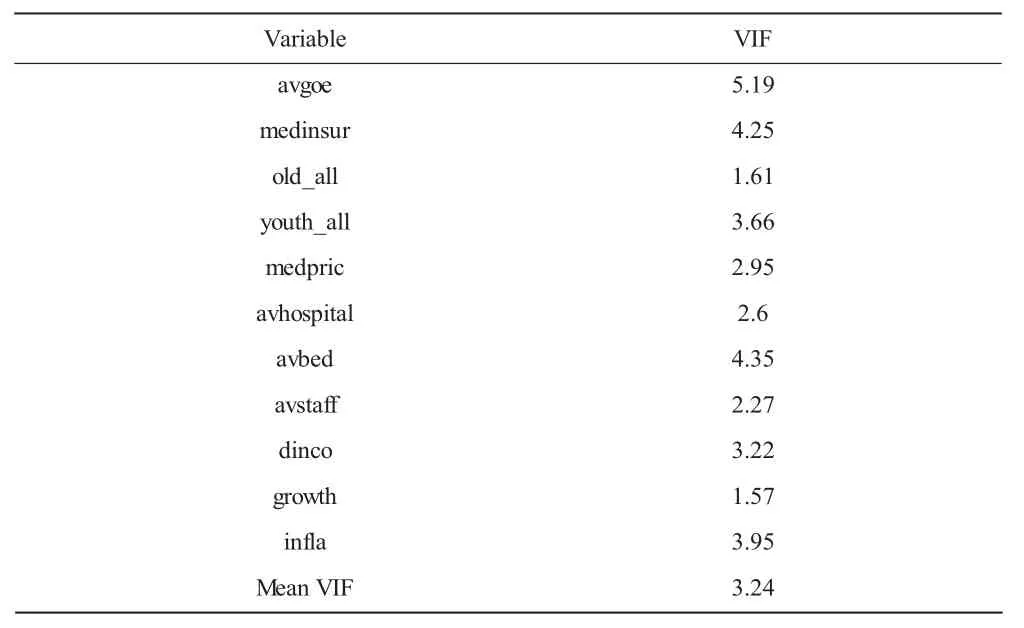

在model4中,本文用城镇居民人均政府医疗卫生支出数替代了政府支出数变量。该变量的估计系数为-0.0001***。这一估计结果印证了政府医疗卫生支出与城镇居民医疗消费支出之间负相关的结论是稳健的。同时,由于model4中的这一变量采用了人均化的方式消除了各地区在规模上的差异,使得model4中政府卫生支出变量估计值的显著水平有所提高。model5中,本文进一步加入了反映各地医疗资源供给情况的变量,包括各地区城镇医疗机构数(医院-卫生院数)、医疗机构床位数(医院-卫生院床位数)以及医生数,并同样对上述变量进行了人均化处理。由于model5中的加入的变量较多,有必要对model5进行共线性检验。model5中各变量的膨胀因子如表5所示。

表5 model5中各变量膨胀因子

由表5可以看出,model5中各变量的VIF最大值为5.19,全部变量的VIF平均值为3.24,因此可以认为模型不存在严重的多重共线性问题。由表3中model5的估计结果可以看出,在加入各地区医疗资源供给情况变量后,各地区人均政府医疗卫生投入量、各地区医疗保险参保率这两个主要变量仍然与被解释变量负相关。其中,各地区人均政府医疗卫生投入量在1%显著水平上显著,各地区医疗保险参保率在5%的显著水平上显著。在新加入的各地区医疗资源供给情况变量中,人均医疗机构数的系数估计值为-0.037,并在1%的显著水平上显著,而各地区人均医疗机构床位数和各地区人均医生数的估计系数均不显著。老年抚养比变量的估计系数依然不显著,少儿抚养比的估计系数与被解释变量仍然呈负相关关系,且在1%显著水平上显著。同时医疗消费价格指数变量依然与被解释变量负相关,并在10%显著水平上显著。而宏观控制变量中,居民可支配收入的参数估计值不显著,地区GDP增长率的参数估计值与被解释变量负相关,且在1%的显著水平上显著。居民消费价格指数的系数估计值不显著。

通过对表3中model1-model5的估计结果分析可以得出以下结论:

1.国家政策选择仍然是影响我国城镇居民医疗消费支出的主要因素。从本文表3的估计结果来看,政府医疗卫生支出无论是取对数形式还是采用人均化处理,其估计结果均与被解释变量显著负相关。这表明我国政府医疗卫生支出与我国城镇居民医疗消费支出之间的负相关关系是显著的,也就是说,政府医疗卫生支出的增加能有效缓解城镇居民医疗消费支出的压力。同样,城镇职工医疗保险参保率变量的系数估计值在表3各个model中均与被解释变量显著负相关。这表明,医疗保险覆盖率与居民医疗消费支出之间的负相关关系也较为显著。从医疗资源供给情况的角度来看,各地区人均医疗机构数对被解释变量的影响系数为-0.037,并在1%显著水平上显著。同时,各地区人均医生数与被解释变量负相关、人均医疗机构床位数与被解释变量正相关但均不显著。

显然,无论是国家医疗卫生投入、医疗保险覆盖率还是各地区医疗资源的供给均受到国家政策选择的影响,换言之,全社会的医疗成本必然在国家、社会以及个人之间进行分配,而在这种分配过程中国家政策选择起到了关键性作用,Getzen(1992)的研究也持有类似观点。

2.老龄化对居民医疗消费支出的影响可能被夸大。根据表3中的估计结果,老龄化对我国城镇居民医疗消费支出没有显著影响。一般认为,随着年龄的增长,人们患病的概率会增加[17],但就本文的经验证据来看,宏观上老龄化对城镇居民医疗消费支出的影响并不显著,Dormont、Grignon 等(2006)[18]和 Pan、Liu(2012)[19]的研究也得出类似结论。

此外,就本文的估计结果来看,少儿抚养比与被解释变量负相关,且该变量的估计值在表3中除了model2的参数估计值在5%显著水平上显著外,其估计值均在1%的显著水平上显著,这表明该结论是相对可靠的。造成这一现象的原因一方面可能是随着计划生育政策的推行,城镇居民家庭少子化现象越来越普遍,使得家庭成员对子女的关注度越来越高,进而营养、教育、保健等方面都优先满足子女的需要。另一方面,随着育儿观念的转变,家庭对子女健康的关注由原来注重疾病的治疗,转变为更加重视疾病的预防、心里健康以及卫生保健等方面,从而导致医疗保健支出的增加。

3.在本文所选择的宏观控制变量中,城镇居民医疗消费价格指数与被解释变量显著负相关。这说明医疗消费价格指数并不是引起居民医疗消费支出上涨的主要原因。城镇居民人均可支配收入变量的估计值除了在model1中显著外,其余在model2-model5中的系数估计值均不显著。这说明,现阶段我国城镇居民的医疗消费仍然以疾病治疗为主,因此其医疗消费需求并不会受收入变动的过多影响。各地区GDP增速变量在各个model中均与被解释变量显著负相关,这表明,现阶段我国城镇居民的医疗消费随着经济的发展而减少,医疗消费品之于城镇居民更偏向于是一种必需品。居民消费价格指数变量的估计值在各个model中均不显著。

五、对策建议

本文对我国城镇居民医疗消费支出的影响因素进行了研究,并采用我国2005—2014年的省际面板数据进行了实证分析。研究结果表明,政府医疗卫生支出、医疗保险参保率以及地区人均医疗机构数等因素与城镇居民医疗消费支出负相关。而人口年龄结构对我国城镇居民医疗消费支出的影响并不大。基于此,本文对缓解我国城镇居民医疗消费支出压力提出以下对策:

1.政府应加大对我国医疗卫生事业的重视程度。医疗支出费用的增长是全世界的共性问题,中国也概莫能外。根据《中国卫生统计年鉴》的相关数据,中国的卫生总费用占GDP的比重由2000年4.62%上升到2013年的5.57%。虽然卫生费用不完全等于医疗支出费用,但总卫生费用中如果政府支出部分偏低的话,私人部门支出部分必然较高。从本文的估计结果来看,政府医疗卫生支出对居民医疗消费支出有显著影响。但客观的来看,我国政府支出在卫生总费用中的占比偏低。以2012年为例,我国政府支出在卫生总费用中的占比为30%,低于大部分主要发达国家,其中日本政府卫生支出在卫生总费用中的占比为80.3%、德国为76.8%、法国为76.9%、英国为 83.2%、加拿大为71.1%,美国为48.2%[20]。而纵向来看,我国政府支出在卫生费用中的占比在1986年达到38.7%的峰值后就开始大幅下降,2000年达到谷值15.5%后开始缓慢上升,于2011年回到30.7%,近两年又有所下降。这表明我国政府的医疗卫生投入还有很大的上升空间。政府增加卫生投入的合理性在于,一方面,医疗卫生产品属于公共产品,政府具有提供的义务;另一方面,医疗消费具有不确定性,居民在面对不确定性时往往会做出增加储蓄的决策,而政府对医疗卫生投入的增加能缓解全社会对医疗消费需求不确定性的担忧,进而降低整个社会的储蓄动机、增加全社会的消费需求,为我国产业升级和消费升级提供内需条件。

2.积极推进我国城镇居民的医疗保险覆盖范围和保障水平。本文的分析结果表明,医疗保险的覆盖率与被解释变量负相关。这说明,宏观上医疗保险覆盖率的提高能减少居民医疗消费支出。截止2013年,我国城镇人口为73 111万人(常驻人口,非城镇户籍人口),城镇职工基本医疗保险的参保人数为27 416万人参保率为37.5%,城镇居民基本医疗保险的参保人数为29 906万人,参保率为40.9%。初略来看,仅有20%左右的城镇人口没有纳入到社会医疗保险的覆盖范围,但如果仔细分析,情况并不乐观,主要表现在城镇居民基本医疗保险与城镇职工基本医疗保险的保障水平是不同的,这从二者之间的筹资水平上可见一斑:2014年城镇职工基本医疗保险的筹资水平为2 841元,而城镇居民基本医疗保险的筹资水平为524元。筹资水平上的巨大差异必然导致保障水平上的不同。实际上,城镇居民基本医疗保险在住院报销、门诊费用、报销范围等方面与城镇职工保险均存在较大差异。因此,我国城镇居民医疗保险的工作重点除了扩大医疗保险的覆盖范围外,还应着力缩小城镇居民医疗保险与城镇职工医疗保险在保障水平上的差异。

3.优化医疗消费价格体系。目前我国医疗消费价格并非完全通过市场决定,而是由政府行政手段代替。由于观念的偏差,价格政策的制定者出于保护患者的角度将医疗服务和医疗产品的价格压得过低,忽视了医疗市场的供求关系。这使得医疗消费价格指数往往不能反映居民医疗消费的真实成本。本文估计结果中,医疗消费价格指数与居民医疗消费支出之间存在负相关关系就是一个很好的证明。由于医疗服务价格过低,医疗服务提供方的劳动得不到合理的承认,必然诱使其通过其他方式来弥补,这就使得过渡医疗、诱导消费、使用高价药等现象层出不穷。而医疗产品的价格过低必然导致产品的供给方放弃生产低价产品,这就使得低价药在市场上出现供小于求甚至退出市场的现象。由于常见低价药往往有价无货,使得居民在医疗消费时被迫选择高价药,反而增加了居民医疗消费的成本。虽然国家卫计委与2014年出台的《关于做好常用低价药品供应保障工作的意见》明确了对进入清单的药品取消原来制定最高零售限价的方式,改为由生产经营者在日均费用标准内自主制定购销价格。但这与医疗消费价格体系的市场定价机制仍相去甚远。显然,对医疗市场的行政不当干预是导致医疗市场失灵的主要原因,虽然医疗消费价格指数被人为控制在了合理的水平,但居民医疗消费的其它成本却因此而上升,政府低价管制的初衷并没有实现。因此,梳理并重构医疗市场的价格体制,提高政府价格决策的科学性,引导市场有序竞争是降低居民医疗消费成本的重要途径。

4.正确对待我国人口年龄结构变化对医疗消费的影响。从本文的实证结果来看,老龄化对我国城镇居民医疗消费支出没有显著影响,这说明年龄与医疗消费之间并没有直接的必然联系。但如果据此忽略了人口老龄化对居民医疗消费的影响也是不严谨的。首先,人口老龄化虽然与患病概率没有直接联系,但随着年龄的增长,身体各项机能的退化是不可逆的自然规律,这至少意味着患病风险的增加。其次,本文是从宏观角度对居民医疗消费支出进行考察,受统计数据的限制,本文将老龄人口定义为65岁及以上人口,而我国第一次“婴儿潮”始于20世纪50年代,这意味着我国人口老龄化对医疗消费的影响才刚刚开始,其效果仍要等若干年后才能充分显现。因此,政府在决策时必须提高前瞻性,相应的社会保障制度设计应对整个社会人口结构的变迁有所预见。此外,根据本文的实证结果,少儿抚养比的下降会导致城镇居民医疗消费支出的增加。随着我国社会现代化进程的发展,我国少儿抚养比下降的趋势短时间内不会改变。因此政府应加大对少年儿童医疗保健需求的调研,结合当前我国社会发展水平建立科学的少年儿童医疗保健体系,既要保障少年儿童的身心健康,又要适当减轻家庭负担。

[1]Newhouse J P.Medical-care Expenditure:A Cross-national Survey[J].The Journal of Human Resource,1977,12(1):115-125.

[2]Getzen T E.Health care is an individual necessity and a national luxury:applying multilevel decision models to the analysisi of health care expenditures[J].Journal of Health Economics,2000(19):259-270.

[3]叶明华,2011.医疗服务于农民:奢侈品还是必需品——基于1990-2009年城乡医疗需求收入弹性的比较研究[J].农业经济问题(6):31.

[4]张颖熙,2015.医疗服务是必需品还是奢侈品?——基于中国城镇居民家庭医疗卫生支出弹性的实证研究[J].经济学动态(10):101.

[5]何平平,2006.经济增长、人口老龄化与医疗费用增长——中国数据的计量分析[J].财经理论与实践(2):92.

[6]顾卫兵,张东刚,2008.城乡居民收入与医疗保健支出关系的实证分析[J].消费经济(2):46.

[7]王学义,张冲,2013.中国人口年龄结构与居民医疗保健消费[J].统计研究(3):59.

[8]于洪帅,谭英华,史健勇,2012.我国人均卫生总费用增长的实证分析[J].社会保障研究(5):43-48.

[9]叶小青,徐娟,2014.人口结构、环境质量与居民健康支出[J].中国卫生经济(1):48-50.

[10]Christopher F.Baum.An introduction to Modern Econometrics Using Stata[M].Stata Press,2006:224.

[11]White,H.A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity[J].Econometrica,1980,48(4):821-827.

[12]Rafael.D.Hoyos,VasilisSarafidis.TestingforCross-SectionalDependence in Panel-Data Models.STATA JOURNAL,2006(2):6(4):488-496.

[13]Wooldridge,J.M.(2002).Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.Cambridge,Massachusetts:The MIT Press:319-320.

[14]HOECHLE D.Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence[J].Stata Journal,2007,7(3):282-285.

[15]何平平,2006.经济增长、人口老龄化与医疗费用增长——中国数据的计量分析[J].财经理论与实践(2):91-92.

[16]王学义,张冲,2013.中国人口年龄结构与居民医疗保健消费[J].统计研究(3):62-63.

[17]Geten T.E.Population Aging and the Growth of Health Expenditures[J].Journal of Gerontolgy:Social Science,1992(9):95-110.

[18]DormontB,GrignonM,HuberH.HealthExpenditureGrowth:Reassessing the Threat of Ageing[J].Health Economics,2006,15(9):947-963.

[19]Pan J,Liu G G.The Determinants of Chinese Provincial Government Health Expenditures:Evidence from 2002-2006 Data[J].Health Economics,2012,21(7):757-777.

[20]邓峰,吕菊红,高建民,等,2014.我国与发达国家医疗资源和卫生费用比较分析[J].中国卫生经济(2):92.

(责任编辑:D 校对:T)

F126.1;R195

A

1004-2768(2017)05-0010-07

2017-02-22

吉媛(1981-),女,重庆人,博士,四川工商学院经济与管理学院讲师,研究方向:宏观经济学;蒋崧韬(1982-),男,四川成都人,四川大学经济学院博士研究生,研究方向:政治经济学。