运动健身指导类主流APP的对比分析

2017-07-18冯晓明

冯晓明

(山西药科职业学院 公共体育教学部, 山西 太原 030000)

运动健身指导类主流APP的对比分析

冯晓明

(山西药科职业学院 公共体育教学部, 山西 太原 030000)

运动健身指导类APP为大众提供运动记录、 运动方案、 运动社交等服务, 是体育产业中的新兴之秀。 本文对悦动圈跑步、 咕咚、 keep、 乐动力、 小米运动、 每日瑜伽等具有代表性的六款主流APP进行功能、 用户群体、 用户体验及市场运营等方面的分析, 结果发现目前主流APP具有同质化严重、 科学性不足、 市场运营模式不成熟等问题, 指出主流APP发展的方向应该是完整科学的运动健康管理服务, 开发者应明确其核心竞争力, 保障运动安全及科学性, 并积极探索新的营销模式。

运动健身指导; APP; 评价; 科学性

随着社会的发展, 人们对健康的关注逐渐增加, “运动是良药”的观念让大部分人改善了运动不足的情况, 但也出现了新的问题, 如运动不当、 运动过度等, 甚至引发了运动系统的损伤和其他系统的急慢性疾病。 体育健身行业的当务之急, 是如何提供优质的运动健身指导服务, 为大众提供科学性的运动建议。 2014年, 国务院印发的46号文《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》成为体育产业发展的风向标, 各类资源及创业者涌入其中, 力争在预期总规模达5万亿的体育产业中分羹。 与此同时, 在互联网和新兴技术的影响下, 传统的体育产业模式已发生巨大的改变, “互联网+体育”的模式发展迅猛, 以移动互联网、 大数据、 云计算技术为支撑的健身服务为体育行业的转型提供了新思路及新活力, 其中运动健身指导类APP成为了广泛关注的焦点。 为此, 本文从多个角度对运动健身指导类主流APP进行对比分析, 以促进其健康发展。

1 运动健身指导类APP的界定

体育类APP为大众提供不同的体育服务, 如场馆预订、 赛事组织、 运动指导等, 其中, 运动健身指导类APP是能够为用户提供运动健身指导服务的手机应用程序。 运动健身指导服务包含运动数据采集、 运动健身计划安排及实施、 运动反馈等内容, 可通过视频、 动画、 图片、 文字等各种形式表达及传播。

2 运动健身指导类APP的分析与评价

运动健身指导类APP给运动群体带来了较大的便利, 它可以实时记录健身数据, 随时随地指导用户利用碎片时间健身, 用户可以获取相对完整的个性化指导, 节约了时间和金钱, 相对于线下健身房或运动场馆, 此类APP显示出更大的优势。 另外, 其运动社区及运动圈等辅助社交功能更迎合现代社会需求, 也是APP用户增加及留存的原因之一。

目前运动APP中, 属于运动健身指导类APP的主要由以下几种形式(参考APP Store类别设定): 跑步与骑行、 计步追踪、 瑜伽、 私人教练与指导等。 2016年7月, 互联网周刊发布《2016上年中国分类APP排行榜》, “悦动圈” “咕咚运动” “乐动力” “keep” “小米运动”位居前五。 本文结合APP形式、 排名、 下载量等, 在前五名APP的基础上增加了“每日瑜伽”, 最终选取了六款APP作为主流代表, 基本涵盖市面上所有的运动健身指导APP的类型, 且为所属类别中用户量最高, 活跃用户数最多, 使用频率最高的应用程序。 本研究将从用户群体、 功能、 用户体验及市场运营等方面对其进行分析及评价。

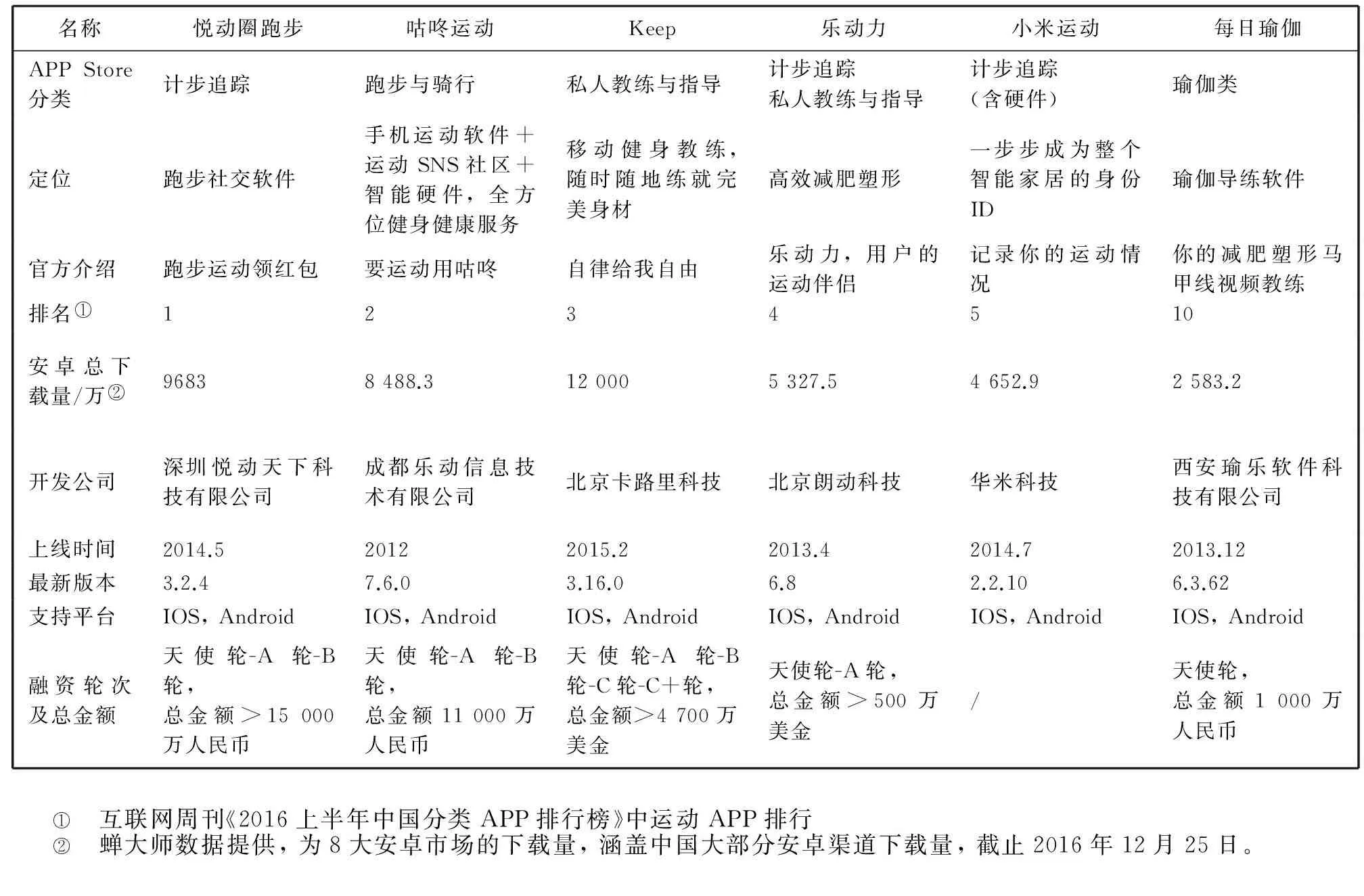

2.1 APP产品概况

六款APP的定位及核心功能侧重点不同, 每款均有自身的特点, 其主要有计步、 运动记录(跑步、 骑行等)、 减肥塑形指导以及瑜伽练习等服务, 可适用于安卓或IOS平台, 其中安卓市场的下载量均已达到千万级, keep下载量已过亿。 在上线后, 其版本更新较快, 各类辅助功能不断完善, 功能及界面持续优化, 增强了用户体验。 另外, 在2014年~2015年之间, 大量资金投入运动健身指导类APP中, 使其能顺利完成原始用户积累及进一步研发。 六款APP的产品概况如表 1 所示。

表 1 主流APP产品概况

2.2 用户分析

由表 2 可知, 主流的运动健身指导类APP的用户群体较为相似: 性别分布中, 咕咚、 小米运动男性应用较多, 每日瑜伽女性应用较多, 悦跑圈、 乐动力、 keep男女用户相差不大, 该分布与其功能相关。 吴若熙等[1]通过对上百款体育健身类APP软件进行分析后指出, 该类APP的开发倾向于女性用户。 但从占市场份额相对较大的主流产品看来, 男女用户分布较为平均, 随着功能的不断完善, APP的开发逐渐兼顾不同性别人群。

运动健身指导APP用户群的年龄分布整体特征表现出: 26~35岁为主要人群, 其次为19~25岁及36~45岁, 反映出青少年及中老年用户群健身需求未得到功能满足或此类人群通过其他途径进行健身活动。 蔡卫清[2]研究2007年~2014年间我国城乡居民参加健身活动的数据指出, 我国从最初的体育人口年龄结构失衡, 中青年人口减少, 到最终年龄分布趋于平均, 与健身类APP的应用有较大相关, 他认为相关APP对中青年人群进行健身活动有明显的促进作用。

表 2 中艾瑞指数为2016年1~11月数据的均数, 月度独立设备数相对于总的上网移动设备数(10.4亿部)仍有一定差距, 产品覆盖率较低, 但也说明市场潜力较大, 仍有较大上升空间。 月度总有效使用时间及活跃用户可反应用户粘性及留存率的情况, 是产品市场价值的体现, 总体比较, 悦动圈和咕咚的用户粘度较高。 咕咚是最早在用户数量及活跃程度中获得突破的健身类应用, 其创始人将社交作为运动之外的吸引点, 积累用户后进行硬件开发, 在留住用户的同时创造盈利; 悦动圈则使用红包、 竞赛游戏等手段激励用户进行运动, 活跃用户数后来居上, 并获得投资及大额广告订单。 用户粘性及留存率是APP生存盈利的基础, 因此, 从用户角度出发, 使用创新的手段及方法增强用户使用率是最为关键的。 但在龚琼[3]的研究中指出, 要将用户粘度与用户体验相区别, 应通过满足用户需求及反馈, 使用户在使用过程中得到满足, 提高用户体验, 而不能仅仅为了提高用户粘度, 使用户沉迷于APP中而影响其正常生活。

表 2 主流APP的用户分析

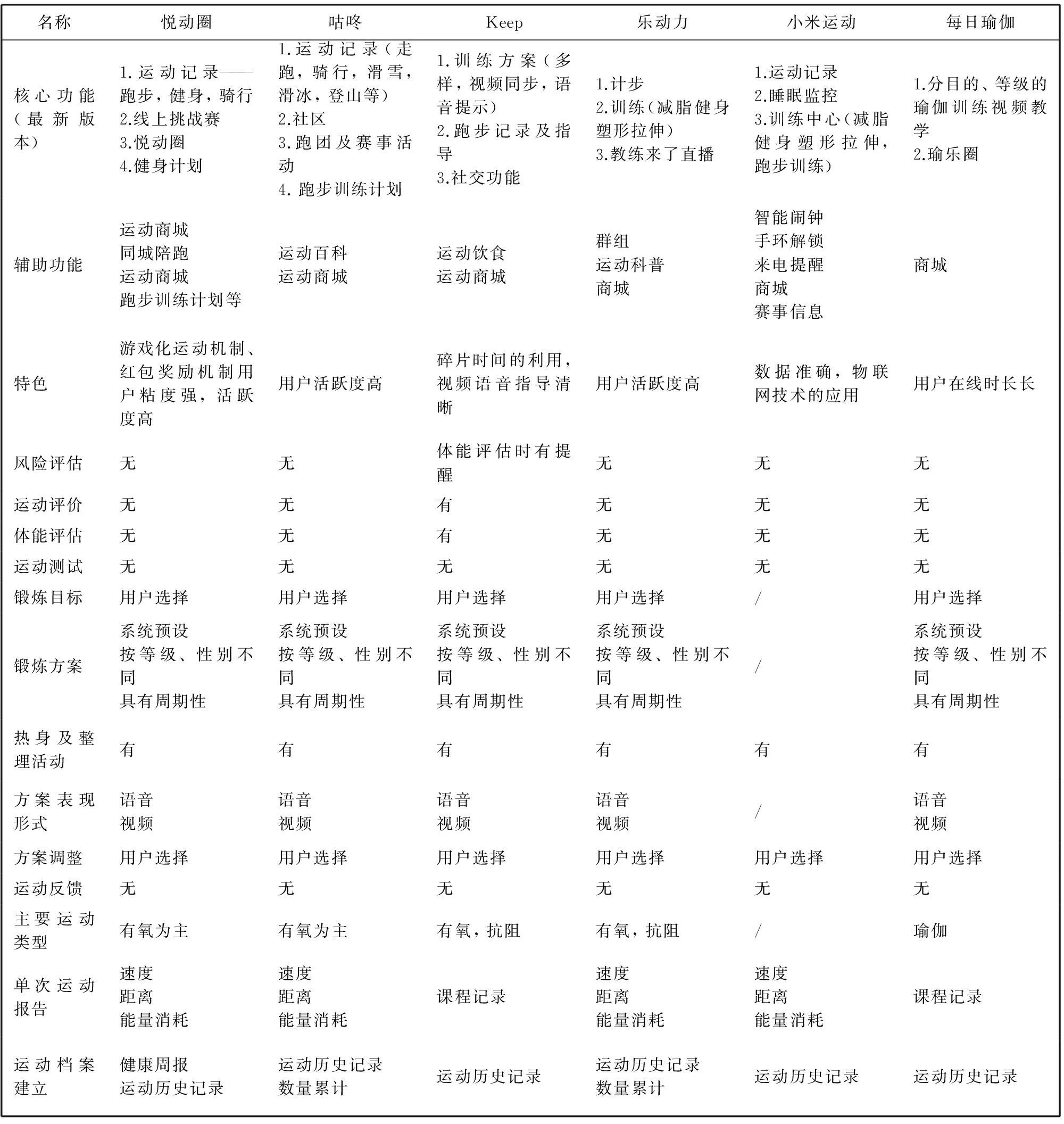

2.3 功能分析

陈坚伟[4]研究指出, 健身应用的功能主要为: 健身教学、 实时监测、 健身社交、 健身档案、 目标设定、 健身商务、 健身游戏等7类, 另外增设部分辅助功能以提高用户使用率。 而运动健身指导类APP产品的实质应是指导大众科学有效地达到健康的状态, ACSM运动测试与处方指南中指出, 在给予用户运动建议之前, 对其进行运动风险筛查、 运动测试(包含运动前评价、 体适能测试、 临床运动测试等)是运动方案安全有效的保证。 而科学的运动方案, 应包含热身、 整理等内容, 且符合以下原则[5]56-58: ①因人而异原则: 每个个体及其所处时期不同, 其运动方案是多变的; ②有效性原则: 运动强度及运动量的安排应保证达到良性刺激; ③安全性原则: 保证使用人群的安全; ④全面性原则: 全面考虑, 达到用户生理和心理的平衡发展; ⑤科学性原则: 符合现阶段使用人的身体现状、 健身目标等; ⑥趣味性原则: 运动内容应具趣味性, 减少用户运动的疲劳感; ⑦调整性原则: 运动方案要符合周期性规律, 进行及时调控。 因此, 本文按照此内容, 进行相关项目的设计填写, 如表 3 所示。

表 3 主流APP的主体功能分析

2.3.1 功能类别

多数APP已经改变最初简单计步或运动记录的功能, 均增加了具有特色的训练课程, 增设体育赛事模块, 强化运动社交功能。 通过总结APP功能发现, 目前除了小米手环以物联网为主, 功能未做较大改变外, 其他APP均丰富了功能内容, 但造成了APP功能严重的重复: 几乎所有APP都包含运动记录、 训练计划、 线上线下赛事组织、 社交、 运动商城等, 只是重点突出功能及界面设计不同。 在陈坚伟[4]的研究中, 提出健身教学功能与实时监测的相互排斥关系, 但就最近的软件更新趋势来看, 各大软件区均扩展服务内容, 将功能全面化, 同时兼具两者的应用也越来越多。 运动健身指导类APP的产品内容更新是迅速的, 对市场的反应也较为及时, 可以在较短的时间内, 将客户反馈的功能上线, 但APP的设计盲目跟风将造成产品品质下降, 失去自我核心竞争力, 需要谨慎实施。

2.3.2 运动风险规避

运动中常见的风险主要为运动者对运动强度的不适应, 现代社会中易出现运动风险的情况主要为久坐人群进行运动的初始阶段或运动周期中强度突然增大的时期。 郭娴等[6]的研究指出, 若要规避风险, 运动者必须在运动前进行早期判断, 通过年龄、 性别、 运动习惯、 疲劳程度等情况进行心血管功能评估, 并对相关遗传疾病进行筛查以及对生活习惯进行综合判断, 更重要的是在运动中对相关指标及时反馈, 实现实时监控, 最大程度地预防风险。

在运动健身类APP中, 大多数APP的运动方案由用户自主选择, 且方案多为系统预设, 缺乏运动风险评估、 运动前评价、 体能评估及临床安全测试等。 此类问题反映了运动健身方案的不科学性, 且风险规避不当, 由于APP用户包含全年龄段, 随着用户群体的增加, 则可能会出现较为严重的运动安全问题。 另外, 线上或线下挑战赛过多强调距离或速度, 并未做到引导大众建立正确的运动观念, 也存在较大的运动风险。

目前的研究中, 除了运动前的风险筛查量表, 运动中或运动后较多使用心率、 血压、 主观感觉疲劳程度(RPE)等指标进行运动风险及疲劳判断。 将相关指标应用于APP运动风险监控中, 能极大提高运动的安全性。

2.3.3 运动方案的科学性

运动方案是运动健身类APP的核心内容, 要做到科学性、 有效性及安全性。 运动方案由运动目的、 运动类型和运动形式、 运动强度、 运动时间、 运动频率等构成, 每个人由于自身状况的不同, 所适用的运动方案也是不同的, 尚没有任何一个方案是适用于所有人的。 因此, 运动健身指导类APP应充分考虑如何在现有的条件下, 更多的获取用户资料, 为用户匹配适合的运动方案。

目前APP的方案内容都相对科学, 包含热身、 整理等内容, 遵循了循序渐进及周期性原则, 但个性化程度不足, 并未依据科学有效的测评数据进行个性化方案设定, 这意味着APP能解决一定运动不足的问题, 但容易出现运动不当或运动无效。 例如, 部分APP直接以HIIT运动方案进行初级训练, 此类训练的特点是运动强度大、 时间短, 能量消耗高, 对大部分初级健身者不合适, 因此用户反馈中出现“运动强度过大”和“运动方案难以执行”等情况, 但对于资深运动玩家, 此类运动又无法满足其健身需求。 而另外一部分APP为了规避运动风险, 为用户降低运动难度, 选择低风险且门槛较低的方案, 虽保证运动安全, 却无法达到锻炼目的。

除了方案未达到个性化外, 现有运动方案的合理性也受到质疑: 针对局部训练的方案未提醒用户对称性训练或注意锻炼的整体性; 动作的描述错误或视频示范动作出错, 造成其他运动损伤等。 当然由于技术问题, 运动健身指导类APP无法实现实时监控纠错的功能是其中原因之一, 但是仍要最大可能地保证运动方案的科学性。

2.3.4 运动方案的多样性

运动健身指导类APP应为用户提供高科学性的运动方法及建议, 从运动形式上应该多样化, 从运动方案的选择上也应具有多种可能, 从而减少运动的枯燥感, 使运动者感到运动的乐趣。 例如一般对减肥人群建议有氧运动和抗阻运动相结合, 而有氧运动的选择不应该仅仅局限于走跑等类别, 对于球类、 游泳等项目也应有所涉及。 由此分析, 运动健身APP所提供的服务, 相对比较单一, 若想达到最大的科学性, 需要进一步整合功能, 丰富运动方案类型, 满足不同年龄、 性别、 锻炼水平及运动爱好的人群。

2.4 用户体验

APP的成功首先要保证用户数量多、 留存率高、 活跃度高, 除了在功能上进行完善, 用户体验更是重要的一方面。 用户体验是用户在使用一款产品或服务时, 结合自身经历所建立起来的生理以及心理的内在感受。[7]用户体验可通过产品设计来进行营造, 主要从需求分析、 交互设计、 视觉设计、 可用性测试等方面进行设计实现。 其中交互设计中的简化、 引导、 容错, 视觉设计中的构图、 色彩、 图标设计是最直观的用户体验, 而深层次的使用感受用户体验则需要开发者进行较好的需求分析、 可用性测试来实现。

六款运动健身指导类APP的用户体验分析如表 4。 本文从界面风格、 背景音乐及主体功能设计、 社交功能设计等进行用户体验分析。 六款APP设计时尚, 运动健康的主题较强, 除小米运动由于与硬件绑定, 无较多设定之外, 其他的几款用户体验较佳。 运动过程中的实时数据提醒使用户纠正动作、 调整体态等, 具有较好的使用感受。 而社交功能也结合了运动特色, 将线上与线下比赛相结合, 其分享功能进一步迎合用户的需求。 通过不断的调整及升级, APP整体设计均达到较好的水平。

表 4 主流APP的用户体验分析

2.5 市场运营

国内用户对付费软件接受度较低, 因此, 目前运动健身指导APP均为免费使用, 或提供部分付费服务, 而主要的盈利模式为商城及广告收入, 运营较为成功的是悦动圈, 由于用户量大, 粘度高, 活跃用户数量多, 其商城盈利较为可观, 截至2016年4月, 与互联网广告经营公司签订合同达到1亿元, 主要内容为线上赛事合作及品牌广告。 每日瑜伽最初的盈利来源于海外付费用户, 目前在国内进行用户积累, 拟通过电商或O2O的形式实现盈利。 目前部分APP开始尝试线上线下互动或以品牌赛事的方法进行盈利, 同时也在寻求更好的营销模式。 周菀菀[8]的研究指出, 健身APP存在商业壁垒, 其自身技术限制、 同类APP间的恶性竞争、 大众体育发展缓慢等种种因素制约了其发展, 但潜力还是巨大的, 可发挥自身优势, 例如以O2O电商平台的模式与智能可穿戴技术的深度融合或充分进行大数据挖掘等进行盈利。 运动健身指导类APP的便捷性、 科学性以及社交性有重要的社会价值及经济价值, 值得进行市场运营方面的尝试及创新。

3 运动健身指导类APP存在的问题

我国APP市场拥有广阔前景, 运动健身指导APP种类繁多, 提供的服务相比于初期已经摸索出经验, 使用户体验提高, 用户数量增多, 其发展势头迅猛。 然而, 事实上几款明星产品为强劲的市场增长贡献了大部分力量, APP产品“见光死”屡见不鲜。 通过深入分析发现, 此类APP存在问题较多, 若能进一步完善优化产品, 规避问题, 则会有更为广阔的发展前景, 也会为大众提供更为优质、 人性、 科学的服务。

3.1 同质化严重

相比于两年前运动健身指导APP简单的计步及记录功能, 现有每款APP几乎融合了所有功能: 计步、 运动记录(跑步、 骑行等)、 健身视频等, 以塑形增肌减肥等为功能, 且将社交功能作为增强用户粘度的主要手段。

产品同质化严重, 核心功能不凸显且创新持续性不足的情况应引起APP开发者的重视, APP若想长期保持用户量, 应真正从用户需求考虑, 给予用户高质量的服务。 比达咨询《2016年7月运动健身APP用户监测报告》的数据显示, 运动健身APP用户需求中, 健康状况跟踪(血压、 睡眠)排在首位, 46.7%的用户选择该选项, 社交功能和外接设备分属第二和第三; 问卷中对于互联网用户健身需求中, “需要普及健身常识” “科学专业的健身方案” “激励机制”等选项, 用户选择比例均超过了50%。 各APP开发者应找到自身的核心竞争力, 充分满足用户需求, 杜绝被复制。

3.2 科学性、 多样性不足

APP中健身方案及内容缺乏科学性。 现有APP主要是减脂塑形为主, 以走跑、 力量练习占多数, 没有提供个性化运动健身方案, 不适合数目庞大的人民群众的锻炼身体的目的, 尤其不适于慢性病者和特殊需求人群。 运动不是万能药, 良药也要有剂量, 也要通过诊断来对症。 另外, 现有国内外主流运动APP均将重点放在运动方案中, 没有涉及运动风险预测和控制, 更缺乏在测试和评价基础上生成的个性化健身运动方案以及运动实时监控、 运动方案修正等功能。

另外, 从相关APP的用户分析中发现, 用户涉及大多数年龄段人群, 而对应的APP并未进行年龄设定或建议。 儿童、 青少年、 青年、 中年、 老年的运动方案都应有所侧重, 需要根据不同的生理、 心理特征进行设定, 现有的APP锻炼方案类型仅仅是依据目标客户群进行设定, 并不适用于所有人。 从方案设置来看, 部分APP的运动方案运动强度大, 偏向于健身塑形, 倾向于使用HIIT类型的方案, 运动风险较大。 同时, 动作讲解简单, 锻炼动作及方案无法做到直接的监督指导及纠正, 其对人群造成的伤害可能是大于益处的。 黎睿[9]的研究指出, 咕咚存在记录不准确, 以及与跑步相关的锻炼指导缺乏等问题。

3.3 市场运营模式不成熟

运动健身指导类APP不同于一般的场馆预约或约教练等类别的APP, 其功能使其与线下健身教练具有竞争关系, 线上线下的健身指导活动可能出现被架空等不利局面, 相当部分APP尝试通过体育赛事进行盈利的模式也尚不成熟。 如此, 造成资本市场的冷淡, 最近一年投资金额明显降低, 运动健身指导类APP未来的发展将会遇到瓶颈。

4 建议及展望

研究发现, 运动健身指导类APP对激发用户锻炼兴趣, 提高锻炼的持续性, 养成运动习惯有很大的促进作用。[10,11]目前运动类APP处于抢占市场、 培育市场的关键时期, 市场培育速度很重要, 但是内容更重要。 APP开发者先要迅速吸引用户, 之后要保持产品的吸引力, 保障用户不流失, 随着某一家或几家APP产品的不断升级完善, 进而实现功能的融合, 市场才会走向稳定。 未来运动类APP都将从分散发展到集中, 市场上会出现一个或者几个集合了运动、 消费、 休闲、 阅读、 娱乐等功能于一体的APP。

运动健身指导类APP未来的大市场是运动健康管理, 是运动人群的大数据挖掘, 与身体相关的任何机构都可以与其产生关联, 具有无数想像空间。 运动健身的目的是个人健康管理, 会涉及心理、 营养、 康复、 养生、 形体管理等更多方面内容。 而运动健身指导类APP通过对用户的大数据分析, 得出相应的健身方案, 必然会带动健身爱好者的消费热情。 更值得一提的是, 这种数据是不断更新变化的, 健身群体也是不断增加的, 潜藏巨大的市场空间。 一些专家认为, 随着人们健康理念的增强, 运动健身指导类APP已然成为“刚需”, 但未来的运动类APP市场也必然要经历一场“厮杀”。 近年来, 各类APP向社交化、 本地化、 移动化的方向发展, 突出便捷性及可玩性, 运动健身指导类APP开发者更应挖掘核心竞争力, 巩固完善核心功能, 利用体育运动的魅力, 使运动健身指导类APP健康可持续化发展。

[1]吴若熙, 王庆军. 体育健身类APP的发展现状、 问题及对策研究[J]. 山东体育学院学报, 2015, 31(4): 18-22.

[2]蔡卫清. 体育运动APP对全民健身活动的影响研究[J]. 青海师范大学学报(自然科学版), 2016(4): 84-89.

[3]龚琼. 健康健美类APP传播研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2014.

[4]陈坚伟. 从健身应用分析“互联网+健身”的现状、 问题与前景[J]. 体育科学, 2016, 36(9): 20-27.

[5]张全成, 陆雯. 高级体适能与运动处方[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

[6]郭娴, 汪毅, 严翊, 等. 运动中心血管风险及其预警[J]. 中国运动医学杂志, 2015, 34(6): 595-602.

[7]黄晟. 基于用户体验的APP设计研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2012.

[8]周菀菀. 健身类手机APP的传播模式及特征研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2016.

[9]黎睿. 运动健康类APP的使用与满足研究——以“咕咚”为例[J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(9): 93.

[10]于冬晓, 刘宗超. 运动类APP对普通高校学生体育习惯养成的促进作用[J]. 四川体育科学, 2016, 35(4): 116-119.

[11]刘传海, 王清梅, 钱俊伟. 运动类APP对体育锻炼行为促进和体育习惯养成的影响[J]. 南京体育学院学报(社会科学版), 2015, 29(3): 109-115.

The Comparative Analysis of Mainstream Sports and Fitness Guidance Application

FENG Xiaoming

(Dept. of Public Sports Education, Shanxi Pharmaceutical College, Taiyuan 030000, China)

Sports and fitness guidance application (APP) is a new product of sports industry, providing the public with sports recording, sports plan and other social services. This paper investigates the functions, target users, users experience and market operation of six mainstream sports and fitness guidance APPs, and finds the problems of these APPs, such as the homogeneity of products, unscientific designs and immature market operation. This paper suggests that mainstream sports and fitness guidance APPs should supply complete and scientific sports and fitness management services; the developers of these APPs should emphasize their core competence, ensure the safety and scientificity of their products, and explore innovative marketing modes.

sports and fitness guidance; APP; evaluation; scientificity

1673-1646(2017)03-0118-07

2017-01-15

冯晓明(1980-), 男, 讲师, 从事专业: 体育教学。

G806

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2017.03.024