“形-意”视域下无锡精微绣文化意象研究

2017-07-18王平善王安霞

王平善, 王安霞

(1. 无锡科技职业学院 文化创意学院, 江苏 无锡 214028; 2. 江南大学 设计学院, 江苏 无锡 214000)

“形-意”视域下无锡精微绣文化意象研究

王平善1, 王安霞2

(1. 无锡科技职业学院 文化创意学院, 江苏 无锡 214028; 2. 江南大学 设计学院, 江苏 无锡 214000)

无锡精微绣作为无锡本土非物质文化遗产, 蕴含了极其丰富的无锡本土文化意象。 本文以图形意象为视角, 从图形符号和技艺符号两方面深入分析了无锡精微绣视觉符号所蕴含的文化意象。 通过对无锡精微绣文化意象的分析, 一方面可以让地域性设计从文化意象角度把握无锡精微绣的视觉符号, 从而具有鲜明的地域文化意象特色; 另一方面也为保护和传承非物质文化遗产提供了可资借鉴的路径。

无锡精微绣; 视觉符号; 图形符号意象; 技艺符号意象

图形从“形”“意”视域来看, “形”又称之为“象”, 即表象, 分为造型和图案, “意”为寓意、 意象, 即图形的象征性、 形象性和指示性的文化内涵。 图形的“形”“意”表现能够反映不同地域、 不同民族、 不同文化的人对自然、 世界和图像的理解和思考, 图形本身即是集地域信息和传统信息于一体的符号语言, 是地域文化意象绝佳的承载方式。

无锡精微绣根植于无锡地区的自然和人文环境, 在吴地萌芽、 生长、 发育、 成熟, 其艺术样式特别是视觉符号样式不仅来源于自然生活和传统锡绣, 更从吴地书画入手, 通过技艺符号的不断革新将绘画形象植入刺绣。 精微绣的图形不仅充满浓郁的地方风貌和民俗特色, 更在观察方法、 造型方式和技法表现上体现地域性和本土文化意象性, 是无锡人民精巧、 细腻品格的物象再现, 展现出的独特文化意象不断提升着传统锡绣的审美价值, 带给观赏者精神的享受。

1 无锡精微绣文化意象

1.1 意象与文化意象

魏晋南北朝时的刘勰在《文心雕龙·神思篇》中所说的“独照之匠, 窥意象而运斤”[1]85指的是有创作能力的艺术家, 为能够彰显自我情感对所表现的客观物象进行再创造, 使主观情感和客观物象有机统一和融合, 形成充满感情色彩和超越客观物象的艺术形象的过程, 强调自然图形和主观意象的结合。 唐代画家张彦远在《历代名画记》中提出“意存笔先, 画尽意在”[2]的图形意象理论, 说明古人很早就意识到艺术应追求“诗歌求言外之意, 音乐求弦外之音, 绘画求象外之趣”, 图形也不仅仅只是“应物象形、 随类赋彩”[3]51, 而要强调“境由心生、 意在笔先”, 注重创作主体表现图形时对图形“意”的理解和感悟。 传统艺术把这种主体精神称之为“意” “心”或“境”, 通过对具象“形”的描绘, 作者和观者能从形中感受“象”所传达的“意”, 故中国传统上有“写意”“写心”“画境”之说。

“境生象外”指出了意境产生的途径, 明确提出“象”是意境产生的基础, 是实; “境”是意的升华, 是虚, 此处的“象”是“表象”和“意象”的结合。 方士庶在《天慵庵随笔》里也提出“山川草木, 造化自然, 此实境也。 因心造境, 以手运心, 此虚境也”[3]69, 并且进一步指出实境由“宇宙人生的具体为对象, 以形态、 色相、 秩序、 节奏”等较实的因素构成, 虚境是借实境“能够窥见自我的最新心灵反映的见于言外”[3]70的部分。 说明实境更多地借“象”加以表达, 而虚境则更偏向于“意”, 意境就是象与意的结合, 是情理形象融合的结晶品。

意象强调主观个体的经历感受, 而文化意象与意象相比更注重同一文化传统或地域文化熏陶下的社会群体对视觉元素的解读和对意境的体验。 因为风俗习惯、 生存环境、 价值追求的不同, 群体对形体的理解也不一致, 这种不一致经过长期的积累和传承, 形成独特的、 具有群体共鸣性的文化意象。 现代学者叶朗先生对于意象的阐释是: “情和景的内在统一, 是内部世界和外部世界的内在统一。”[4]73故文化意象是一种“形”和“意”的结合, 是“内部世界”和“外部世界”相结合的不可分离的整体。 “外部世界”是文化传统或地域文化影响下的社会或自然环境, 主观“意”通过客观的外部世界得到物化, 从而达到“形”是表现“意”的手段和过程, 这是主体心中的意象到作品意象的物化过程, 是由虚而实的过程。 客观“形”通过主观“意”的赋予, 既包含了“形”本身的内容又包含了创作主体主观表达的内容。 人们在欣赏“形”时, 通过对文化传统影响下的物象的观察和意会, 与自身的文化体验和记忆结合产生与创作者共鸣的心理感受, 从而捕捉到创作者的文化意象, 这种受到同一地域文化影响的意象在纵向时间上和横向空间上得到扩散和叠加, 形成地域性的文化意象。

1.2 无锡精微绣文化意象构成

无锡精微绣作为国家级非物质文化遗产, 属于视觉造型艺术类别。 从艺术本体所表现的内容看, 在视觉上呈现出的基本形态是可识别的“象”和可传承的“技”。 因受到地域文化、 民情风俗和审美情趣的影响, 无锡精微绣在图形表象上存在着一个从“日用装饰”向“绘画欣赏”转变的发展过程, 形成了以表现装饰图案为主的“日用绣”和以再现绘画作品为主的“闺阁绣”两大类; 在技艺的发展上, 因受到江南文化的影响和书画表现的技艺要求, 无锡精微锈更加追求思维缜密、 精巧工细的技艺审美特性。 图像“形”的精细雅致、 “意”的地域情趣、 “技”的工细精巧都是文化意象的重要体现, 也是区别于其他刺绣的重要表征。

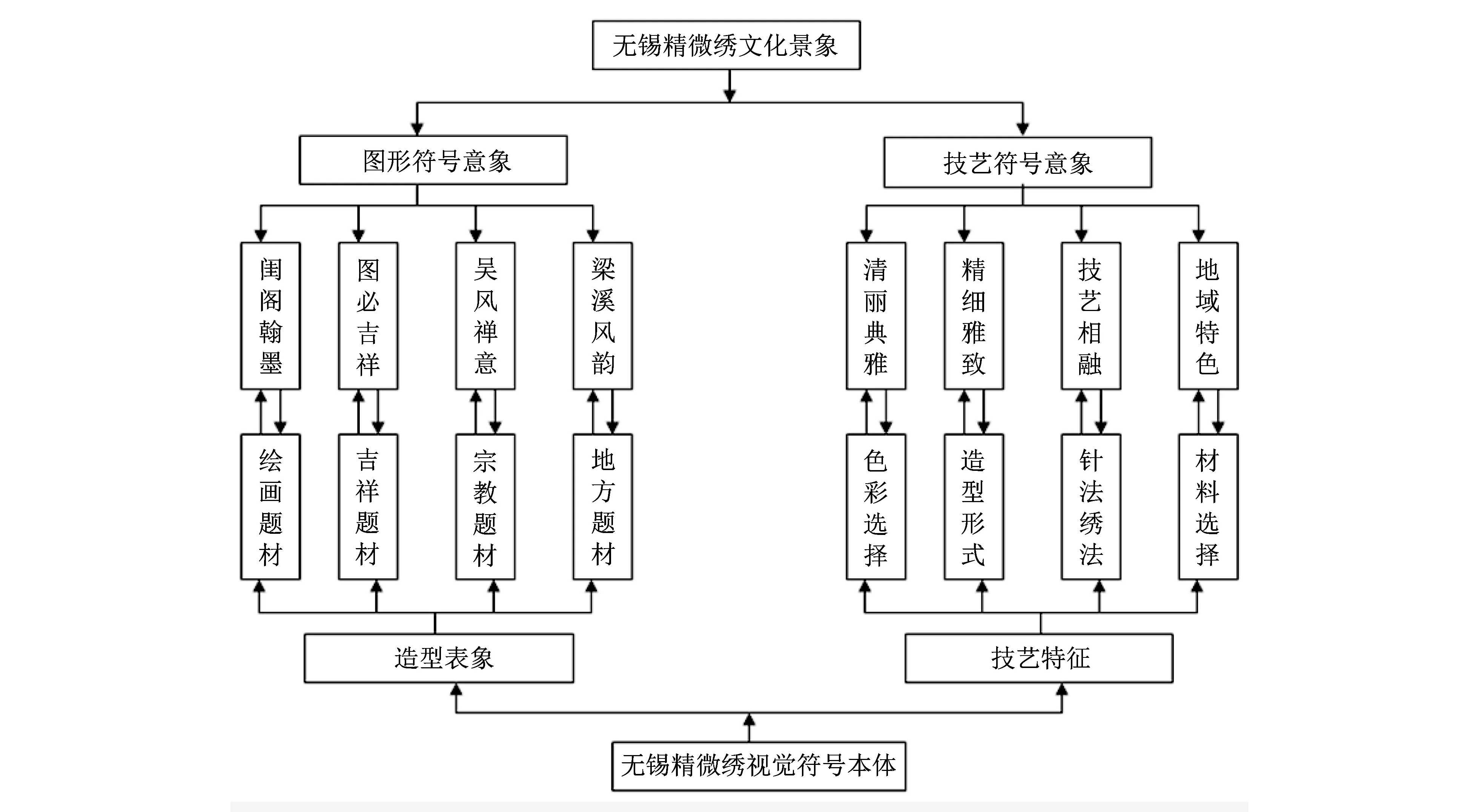

作为地域文化符号, 精微绣的视觉符号不仅仅只是单纯地描绘事物, 而且被赋予了地域性的文化意象。 准确地分析和把握无锡精微绣的文化意象, 须要从无锡精微绣艺术本体出发, 将图形符号意象和技艺符号意象分别加以分析。 本文在图形符号意象的分析上, 从精微绣本体造型表象出发, 按照绘画题材、 吉祥题材、 佛道题材和地方题材进行分类, 选取图形的形式特征和文化内涵两个角度进行分析。 在技艺符号意象的分析上, 本文着眼于无锡精微绣独特的技艺符号进行分析, 从色彩选择、 造型形式、 针法绣法和绣制材料进行系统分析, 以技艺符号所表现出来的技艺特征和表现方式两个角度进行分析。 如图 1 所示, 笔者通过对图形和技艺两种符号意象的分析从艺术本体上挖掘无锡精微绣所传达出的文化意象。

图 1 无锡精微绣文化意象构成

2 无锡精微绣图形符号意象

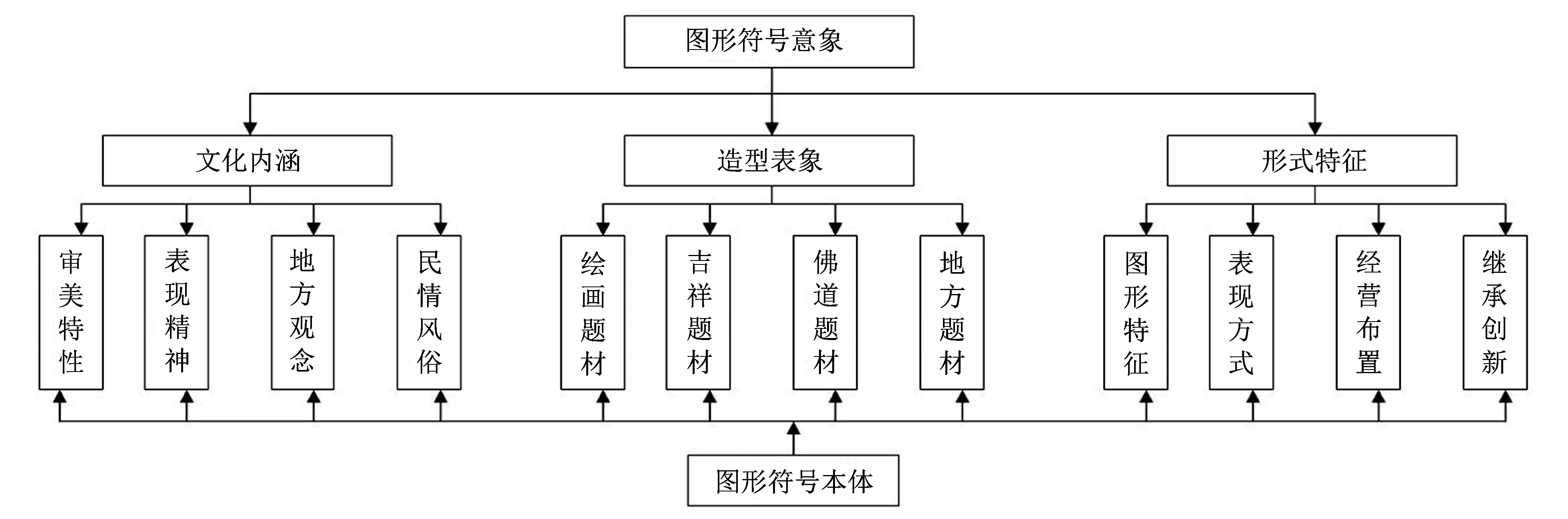

无锡精微绣图形符号意象分析从图形的造型纹样和图案设计入手, 如图 2 所示, 通过造型表象、 形式特征和文化内涵三个维度展开。 其中, 造型表象主要是通过绘画题材、 吉祥纹样、 佛道造型和地方图案等视觉形象加以确定; 形式特征主要通过总结图形特征、 经营构图、 表现方式和继承创新等艺术形态加以确定; 文化内涵则通过审美特性、 表现精神、 民情风俗和地方观念加以分析和确定。

画面内容的确定、 情境意象的表达主要依赖于绣稿, 刺绣艺术家丁佩曾说过: “绣工之有样, 犹画家之有稿, 此处最宜斟酌。”[5]355无锡精微绣国家级非物质文化遗产传承人赵红育也认为“精微绣作品绣制的好坏取决于绣稿”[6]178, 故绣稿稿本的设计是成就一幅精良的精微绣作品的前提。 在进行刺绣选稿的阶段, 刺绣艺术工作者要根据自身的艺术修养和阅历, 结合所绣作品所用的底料、 形象、 构图等进行画稿的加工和设计, 图形本身充满了刺绣艺术工作者对表现图形的精神情感。

图 2 无锡微绣图形符号意象分析

无锡精微绣绣稿要体现精、 微的特色, 首先在选稿时就要精心设计。 欣赏性刺绣绣稿往往以无锡地区清丽的山水、 各异的花鸟禽鱼、 朴素的民俗民风作为创作题材, 要求稿本能够表现物象动静结合、 疏密有致的特点, 以鉴赏雅玩为主要目的; 实用性刺绣则以无锡传统图形如“金玉满堂”“凤穿牡丹”“蝶花如意”等吉祥装饰纹样为题材, 画面形象主体突出、 造型美观、 形象生动, 饱含人民追求祈吉纳祥、 趋吉避凶的文化内涵。 作为意象传达的图像符号, 无锡精微绣的画面形象在造型形态上分为以下几类:

2.1 “闺阁翰墨”——绘画题材

刺绣通过与绘画的紧密结合从中汲取营养, 将中国传统工笔、 写意的花鸟、 山水、 人物绣成刺绣作品, 以诗情画意入绣, 拓展表现题材与艺术内涵, 故而刺绣亦被称之为“闺阁中之翰墨”。 画绣结合是无锡精微绣悠久的传统, 传统书画形象往往是无锡精微绣“象”的主要来源, 故而无锡精微绣的“象”自然具备了中国传统书画“形”“意”结合的特色。 这种书画结合的创作模式对无锡精微绣图形的艺术内涵、 风格延续产生了深刻的影响。

中国绘画的“形”“意”结合是在中国特有的历史文化背景和书画氛围中形成的审美倾向。 早在六朝时就由谢赫提出“气韵生动、 骨法用笔、 应物象形、 随类赋彩、 经营位置、 传移模写”的绘画六法, 其重点是强调物象表现与形体内在精神、 作者主观情感的结合, 无论是形神兼备的人物画, 以山为德、 以水为性的山水画还是托物言志的花鸟画, 尚意境、 重表现、 蕴情感始终是中国画表现的中心。 以“意”为中心, 以“形”为表现“意”的一种手段, 形成超于物象之外, 似真似幻的画面效果, 是中国传统绘画最本质的追求。 形象塑造的意象性被历代优秀的书画家继承, 并且发展成为作品格调高低的评价标准。

无锡精微绣在发展的过程中, 不断有优秀的画师参与创作绣稿, 在创作手法、 组织形式上追求“意”的表达, 在审美情趣上追求空灵雅致, 整体设色上文雅秀丽, 保持与书画形意交融的审美追求一致, 创作出的作品形象动静结合, 构图疏密有致, 注重整体格调和神韵的意象性和审美性。 以书画的形意审美标准创作精微绣图形, 画绣一体, 潜移默化地影响了无锡精微绣的形象风格, 使无锡精微绣在构图、 设色等方面逐步脱离了一般的实用刺绣, 形成“无画不能绣”的特点。 在无锡精微绣的起步阶段, 无锡工艺美术研究召集了无锡籍画家金家翔和赵红育合作, 创作出第一幅精微绣作品《观音》, 在以后的精微绣创作中, 又有《击鞠图》《童子戏春图》《丝绸之路》(图 3)等精微绣作品。 由于有画家的直接参与和设计, 画面形神兼备, 形象的表现既有绘画意向性, 又能很好地兼顾和彰显无锡精微绣精细雅致的艺术特色, 传达出了无锡精微绣所蕴含的精巧、 细腻、 温婉的文化意象。

图 3 赵红育《丝绸之路》

2.2 “图必吉祥”——吉祥题材

无锡精微绣脱胎于无锡刺绣, 是锡绣传承发展的特色品牌。 书画欣赏类作品是无锡精微绣的特色所在, 技艺精湛、 形意结合, 然而实用刺绣所塑造的形象本身也凝聚着浓郁的地域风情与特色。 实用品刺绣塑造的“象”也因其所表达的“意”的不同而图形丰富, 种类繁多, 成为精微绣意象研究中不可或缺的组成部分。

实用刺绣的形象主要用来美化品物, 点缀生活, 故而在纹样的设计上师法自然, 从自然中汲取营养, 以生活中常见的动物、 植物、 器物、 文字、 传说等作为主要描摹的对象, 运用假借、 隐喻、 谐音等手法赋予图形新的寓意, 所谓“图必有意、 意必吉祥”。

张道一先生曾将吉祥纹样概括为“吉祥十字”, 分别为“福、 禄、 寿、 喜、 财、 吉、 和、 安、 养、 全”: 福即幸福、 福祉; 禄即俸禄、 收入; 寿即长寿; 喜即喜庆; 财即财富、 财产; 吉即吉祥、 吉利; 和即和气、 和谐; 安即平安、 安定; 养即养生、 修养; 全即圆满、 全面[7]187, 基本涵盖了中国古代吉祥图的全部。 每种不同的寓意用不同的图形加以表示, 图形本身被赋予独特的文化意象, 代表了传统人民对于吉祥的追求和渴望。 无锡精微绣实用刺绣图形不仅强调图形的吉祥寓意, 而且还带有江南水乡的特点, 如排穗式云肩纹样, 除了有独体造型蝙蝠、 铜钱等传统吉祥图案外, 还有江南特有的缠草纹等自然植物纹样; 扇袋上除了有葫芦、 金鱼、 石榴、 宝瓶、 螃蟹等吉祥形象外, 还有佛手瓜、 荷花、 荸荠等南方特有形象, 运用简化、 夸张、 归纳、 添加组合等造型手法构成, 刺绣艺术工作者将各种形象巧妙合理地安排在绣面中, 表达了人们对美好生活祈求向往的意象追求。 无锡刺绣的图案纹样凝聚了源自生活又超越生活的美, 具有祈福纳祥的意象审美性, 反应了民众的地域习俗、 文化风貌、 吉祥愿望以及审美情趣。

无锡精微绣部分形象取材自传统锡绣纹样, 所绣纹样在锡绣传统吉祥纹样的基础上根据“形”的要求和“意”的表达进行变化, 绣制了《九龟图》《麻姑献寿》《松鹤图》(图4)等作品, 绣面塑造了寿桃、 梅花鹿、 乌龟、 松树、 丹顶鹤等吉祥形象, 是传统锡绣祈吉纳祥在当代精微绣形象塑造上的重要表象形式, 折射出无锡民众对幸福向往的美好愿景。

图 4 松鹤图

2.3 “吴风禅意”—宗教题材

江南地区历来香火鼎盛, 无锡也是佛教传入较早的地区, 现矗立在无锡城中、 古运河畔的无锡南禅寺即是南朝四百八十寺之一, 有“江南最胜丛林”的称号。 宗教的传播、 发展和兴盛, 对无锡刺绣产生了深远的影响。

在受众上, 无论是传统的画家, 还是刺绣艺人, 都通过佛教表达自己的意愿, 祈求得到庇护或者护佑。 为了表达虔诚的意念, 信徒往往借助自身掌握的绘画、 刺绣等表情达意的技巧, 表现具有宗教思想的形象和作品。 刺绣艺术工作者通过不断提高技艺使刺绣形象达到与佛道内容的融合, 表达其内心的虔诚和祈求, 从而使佛道神像成为锡绣表现的重要题材。

在题材上, 信教之人首先表现的是释迦牟尼、 菩萨、 罗汉等神的形象, 在形象和色彩的选择上追求配色鲜明, 浑厚协调, 使佛教刺绣从传统的日用绣提升到观赏绣的范畴, 提高了佛教刺绣的文化内涵。 另外在绣制材料上也可以表达, 绣女的发丝、 贵金属抽制的丝线等都是塑造佛像题材的材料, 从而创制了发丝绣、 盘金绣等刺绣品种。 管仲姬的《绣观音像》、 沈寿的《长眉罗汉》、 凌杼的《绣释迦牟尼像》[8]32等作品中都利用发丝或金银丝线来表现佛像, 意在祈求佛祖神灵护佑自己和亲人, 表达刺绣创制者的珍重之情和敬畏之心。

除了绣制佛像之外, 在佛教道教的庙堂里, 善男信女敬献给寺观的佛幡、 帐幔、 拜垫、 桌围、 香案、 挂落等佛道用品, 也都是刺绣织品, 其纹样多饱含祈福含义, 表现敬献者的虔诚之心。 无锡国家级非物质文化遗产道教音乐馆中, 道士所穿服饰和桌围绝大部分系锡绣绣制而成, 做工精致, 设色雅致。 锡绣绣制佛像的传统在无锡精微绣中得到延续和传承, 如无锡精微绣作品《百寿图》《观世音菩萨圣像图》《观音图》(图 5)等都延续了佛教的形象。 《百寿图》绣制了南极仙翁捧桃祝寿的生动形象, 画面虽不复杂, 但在袍服上竟然绣制108个写法各异的“寿”字, 不但体现无锡精微绣的精细雅致, 更是刺绣艺术家对传统佛道刺绣题材的传承和创新。

图 5 观音图

2.4 “梁溪风韵”—地方题材

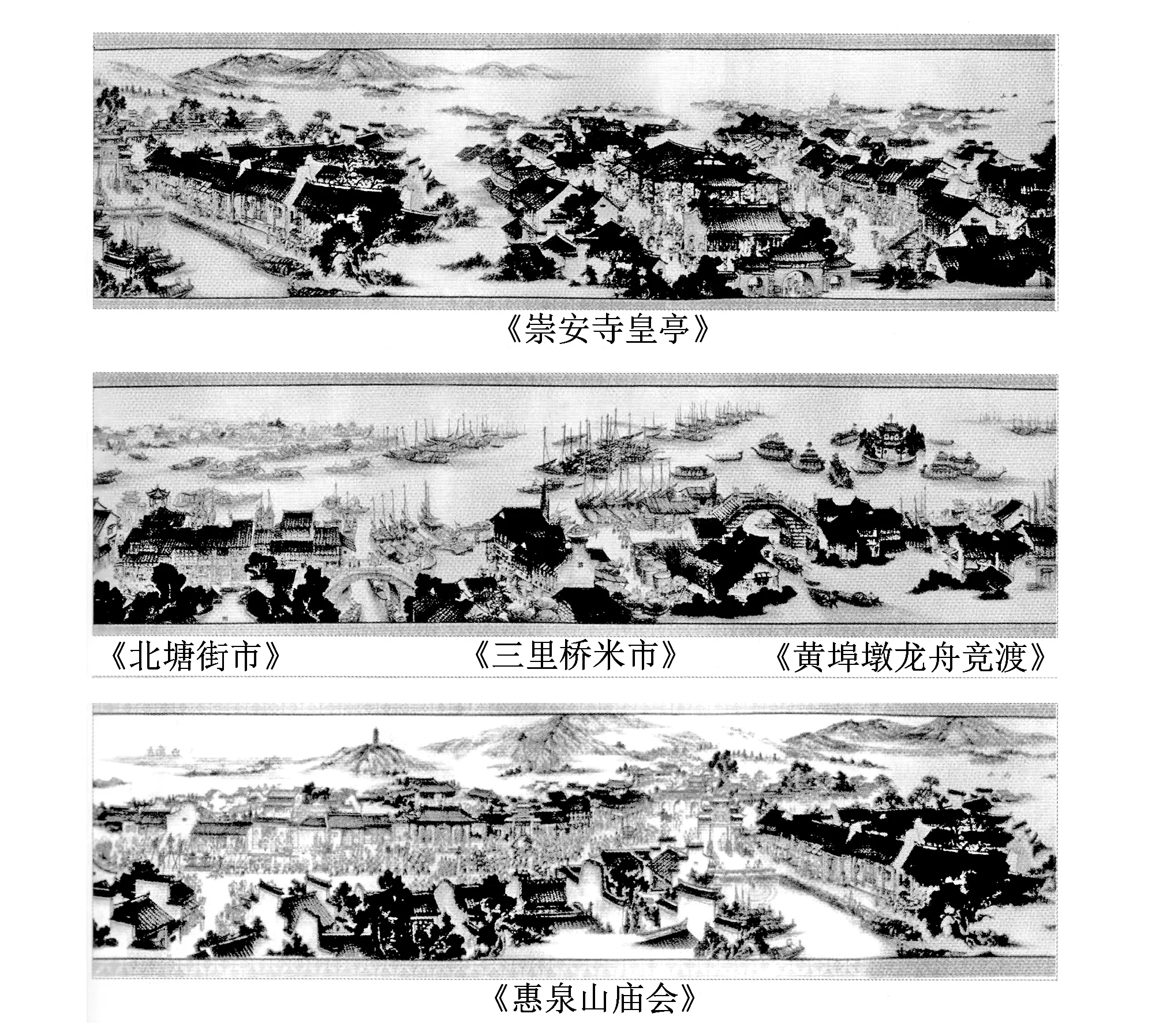

“一方水土养一方人”, 无锡地区灵山秀水, 物产丰富, 凭借古运河的便利交通, 较早地成为物产丰富的“鱼米之乡”。 秀丽的山水、 温婉的民风, 为画家和锡绣创作者提供了无穷的灵感。 著名刺绣艺术家丁佩曾写到“昔年春日, 舟过梁溪, 斜照满山, 风光成彩”[9]19, 立即“退红绒参以牙色, 绣成遥山一行”, 只见“山椒新绿成林, 溪中碧水鳞次”, 可见无锡秀丽的山水对艺术家作品的哺乳和对其创作热情的激发作用。 清丽的无锡美景在刺绣上能够给人以创作灵感, 刺绣艺人先后以无锡景点为基础绣制了《寄畅园》《无锡古运河》《清名桥流辉》等精微绣作品。 其中的精品当是赵红育老师和画家金家翔合作创作的《古运河梁溪风情图》, 作品以古运河皋桥为起首, 由北向南描绘了具有无锡典型特征的景点和民俗庆典活动, 将民居、 桥梁、 木船等形象描绘在画面中, 段段相连、 结构紧凑, 展现了古运河畔的秀丽风光和民俗风情。 赵老师带领十位刺绣艺人利用发绣和精微绣的独特技艺, 逼真地再现了画稿的线条和色彩, 更增强了立体感和虚实感。 对于这样的画绣结合的经典作品, 张道一先生称赞道: “无锡工艺美术研究所创作设计的《古运河梁溪风情图》, 可为划时代的巨作。” 艺术家将对家乡风土人情的热爱和赞颂之意通过精微绣这种艺术形象加以表达, 使刺绣作品成为富有意象的传统文化载体。

图 6 古运河梁溪风情图

3 无锡精微绣技艺符号意象

无锡精微绣是造型艺术, 观者不仅仅关注绣品的绣面形象, 而且更加注重精微绣的技艺符号特征。 精微绣刺绣艺人通过技艺、 材料、 色彩等因素利用图像叠加, 营造出绣品精细雅致、 卷幅微小、 构思巧妙、 绣技精湛的艺术特征。 德国现代著名哲学家恩斯特·卡西尔说:“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征。”[10]35文艺符号学的奠基人, 美国当代哲学家、 美学家苏珊·朗格也说: “艺术中使用的符号是一种暗喻, 一种包含着公开的或隐藏的真实意义的形象, 而艺术符号却是一种终极的意象, —种非理性的和不可用言语表达的意象, 一种诉诸直接直觉的意象, 一种充满了情感、 生命和富有个性的意象。”[11]134这段话不仅表明了艺术符号的特征, 而且更加说明了艺术符号特别是技艺符号受到地域性的影响从而具有了更多情感性的意象形态, 需要进一步系统挖掘其蕴含的文化意象。

3.1 精细雅致——造型形式

“绣制精细入微, 画面逼真传神, 极富装饰情趣”[12]被誉为无锡精微绣艺术特色之核心, 这里的“装饰情趣”主要是通过精细入微的造型得以体现。 无锡精微绣的造型源自生活又超越生活, 具有美化品物、 点缀生活的独特审美功能。 同时, 无锡精微绣不仅在形象上精细描绘, 它还能通过形体将对象的质感、 光感加以表现, 使作品百看不厌、 光彩炫目、 色泽鲜明。

在无锡精微绣的众多造型中, 人物形象的塑造可谓无锡精微绣技艺超绝之所在。 精微绣的人物造型对刺绣艺人的造型能力、 想象力和艺术素养都有较高的要求。 在形象的塑造过程中, 刺绣艺人不仅需要重视画面空间的分割, 更强调画面人物形象的形体、 动态、 服饰、 表情等因素, 使表现出来的形象在表现深度、 位置布局和面积比例上符合整体画面的立意。 不仅如此, 形象的塑造还强调人物形象的鲜明个性和神态表现, 能够使人过目不忘, 体现出人物内在的神态美。 无锡精微绣作品中大多人物形象众多, 形态各异, 画面通过方寸之间就能将人物的表情动态表现得精致、 精彩。

无锡精微绣人物形象的精细雅致、 物象质感的缜密塑造、 人物神情的精细表达需要艺人们运用多种技法才能实现。 为了作品的需要, 不仅要求刺绣艺人有高超的绣艺, 而且需要他们对造型有较深的理解, 有较高的艺术修养能力。 自身扎实的绣艺、 造型能力和精巧、 细腻、 温婉、 柔美的艺术修养能力结合方能绣成充满地域文化气质的无锡精微绣, 使其不仅具有取象比类、 以彰其义的意象功能, 更增加了精细雅致、 婀娜多姿的文化气质。

3.2 清丽典雅——色彩选择

色彩是无锡精微绣视觉表现的重要技艺符号, 以清雅恬淡、 柔和典丽著称。 无锡精微绣色彩符号风格的发展除了依赖无锡敦厚温文、 崇文尚礼的传统文化氛围的影响, 更重要的是在无锡书画文人的协助下绣面设色追求画面色调的统一和变化, 强调同类色的渐变和递进、 色彩与形体的和谐统一、 主体与画面的素雅恬静。

赵红育老师在绣制《丝绸之路》时就运用传统绘画的配色方案进行设色构思, 并且充分兼顾到刺绣由色线组合呈现的色彩符号。 其整体色彩构思是先确定画面的沙漠黄色为主色调, 然后在主题形象上重点使用过渡色加以中和, 如黄咖啡、 红咖啡等几套咖啡类同类色; 每只骆驼为了防止色彩单调, 又在其中添加淡胭脂、 橘黄、 墨红、 灰色等颜色进行退晕, 由深到浅、 由暖到冷使画面主体形象的颜色既统一又富于变化。 绣制的成品因刺绣色线有光泽、 色彩不调和的材质特点, 与绘画相比整幅画面的色彩更加丰富而有光泽。 在光线的照射下, 丝线的光泽有明有暗, 产生刺绣色彩独特的立体活动感。 高超精妙的设色技艺创造出精微绣作品独特的设色风格, 秀丽、 柔和、 文静、 精细典雅, 设色自然真实。 同时精细雅致的欣赏绣设色又影响和反哺了传统日用绣的配色观念, 使其逐步从民间工艺追求浓烈色彩的设色观念中脱离出来, 色彩搭配显现出以柔和雅致为美的倾向, 强调艳而不俗、 华而不浮、 层次清楚、 色彩和谐的特点。

配色的清丽典雅是画绣结合的必然结果, 擅长书画艺术的江南书画家为无锡精微绣提供绣稿, 指导创作, 无锡精微绣传人也通过各种途径浸润于书画艺术中, 或者本身就是受过系统专业美术训练的画家, 他们以绘画的原理指导刺绣的设色, 达到绣品成像精美、 设色细腻、 雅韵俗趣的设色意境。 无锡精微绣秀丽典雅的审美风格彰显了无锡传统文化崇文尚雅的观念和清丽的江南审美倾向, 反映出无锡刺绣的地方风格和独特风采。

3.3 技艺相融——针法绣法

绣面平展齐整, 线条细密均匀, 丝缕圆转自如, 绣品质感的巧妙变化都依赖刺绣的灵魂——针法技艺符号加以展现。 针法绣法就像绘画的笔法和技法, 通过无数色线有组织的变化排列, 构建丝理塑造形象阴阳向背、 凹凸转折是刺绣最重要的视觉技艺符号。 无锡精微绣在多年塑造形体的实践过程中, 为了更好地表现绣面淡雅清丽、 细匀光薄、 画绣结合的特点, 在传统针法辫子股针、 齐针、 接针、 滚针的基础上, 擞和针、 列针、 盘针、 散套针、 乱针、 虚实针交替使用[13], 在传统绣法单面绣、 马鬃绣、 戳纱绣的基础上, 发展创造了双面精微绣、 双面异色绣、 双面异图异色绣等特色绣法。 “双面精微绣”的发明和研究是对传统锡绣正面光鲜亮丽, 背面却是线头凌乱, 杂乱无章的一次颠覆性革命, 通过用针、 用线、 用料上的改变, 让刺绣画面正反两面都呈现出精致华丽的立体图案, 形成了具有文化气质、 艺术欣赏力极高的精微绣艺术符号。

在精微绣的绣制过程中, 因为幅面较小, 刺绣过程中只能看到作品的整体效果, 要想将形象精彩、 人物生动的造型表现出来, 就需要对丝线进行加工, 称之为劈丝技术。 无锡精微绣的劈丝技术尤其讲究, 在绣制人物五官、 鬓发时, 要求用丝仅四十八分之一, 而侍女脸部开相则要达到八十分之一, 在精细处已无法用画笔描绘, 完全是艺人凭借手眼, 将自身情感贯注于作品的结果。 无锡精微绣在实践中创造的丰富针法绣法技艺符号, 是无锡刺绣艺人在继承锡绣传统技法基础上, 根据审美情趣的进步创新孕育的新的技法, 为刺绣艺术开创了新的局面, 从而使锡绣呈现出奇艺卓绝的风采。

3.4 地域特色——材料选择

无锡濒临太湖, 地处江南温山软水之地, 是著名的鱼米之乡。 得天独厚的地理和自然环境孕育了发达的桑蚕养殖业, 天然具备了孕育和发展刺绣的条件。 随着经济和文化的发展, 繁荣的丝绸业促进了刺绣底料的研发和细分, 轻软滑爽、 面料精美的绸、 缎、 绢, 色泽清雅、 薄透光亮的真丝绢、 尼龙纱绢底料得以成为刺绣理想的“底料”, 极大地激发了刺绣艺术家的创作热情。 除了精美的丝绸底料, 五彩斑斓的绣线更是刺绣必不可少的材料, 绣线的质量直接决定了绣品的观赏效果。 绣线材料要求柔韧光洁、 丝缕均匀, 色彩要求颜色精确、 色阶丰富, 这样绣出的绣品才能光洁雅致, 色泽分明。 无锡依托江南地区的区域优势, 生产的绣线光滑细柔、 绒彩妍丽, 完全满足无锡精微绣的绣线要求。

无锡精微绣材料的选择往往以能表现清雅秀丽的地域特色的材料作为首选, 底料颜色雅致, 绣线材料细密, 能够表现精细雅致的江南韵致。 一般单面书画绣的底料选用软、 滑的白色密织绸、 缎、 绢为主, 缎面细滑柔软, 富有弹性, 而双面绣则要使用具有薄、 透特点的真丝绢、 尼龙纱绢作为画面的底料, 细洁柔和、 平挺美观。 绣线的选择以天然蚕丝制成的五彩缤纷的花线为主, 颜色上强调在一个色相中区分出数十个色阶, 以能表现画稿的色彩、 丝理为准绳, 达到颜色渐变均匀和顺、 统一富于变化, 在质地上强调纤维细致透明、 丝缕均匀、 柔韧光洁, 能劈丝分缕。 无锡精微绣材料的选择, 不仅是无锡精微绣精细雅致风格形成的重要因素, 更展现了刺绣材料本身的材质美, 结合刺绣艺人的艺术气质和文化修养的绣制作品, 是自然美材与地域文化完美结合的典范, 具有博大精深的内涵和意蕴无穷的魅力。

4 结 语

作为无锡本土非物质文化遗产, 无锡精微绣凝结着无锡地区的民情风俗、 审美气度, 是体现无锡地区文化个性从世俗百姓到文人雅士风韵情愫的物质载体, 是无锡最具特色、 最具有厚重文化内涵的视觉文化符号。 无锡精微绣视觉元素的文化意象分析从精微绣艺术本体出发, 以绘画题材、 吉祥题材等图形符号意象和造型、 色彩、 针法绣法等技艺符号意象两方面入手, 揭示出无锡精微绣作为国家级非物质文化遗产, 其不仅仅是刺绣技术文化的体现, 也是艺术文化的再现。 笔者通过对无锡精微绣视觉符号的文化意象分析, 一方面看到吴地文化涵养下刺绣艺术所蕴含的精巧、细腻、温婉和柔美的内在品格, 更重要的是能够为非物质文化遗产的传承和保护提供可资借鉴的参考,具有一定的现实意义。

[1]赵仲邑. 文心雕龙译注[M]. 桂林: 漓江出版社, 1983.

[2]韩清玉. 语-图关系视域中的“意”“象”“境”关联初探———以隋唐五代艺术批评为例》[J]. 民族艺术研究, 2016, 4(2): 21-27.

[3]宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.

[4]叶朗. 胸中之竹[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1998.

[5]丁佩. 绣谱[M]. 北京: 高等敎育出版社, 2003.

[6]赵红育. 论精微绣的创作[M]. 南京: 凤凰出版社, 2012.

[7]道一. 南京云锦[M]. 南京: 译林出版社, 2013.

[8]尹文, 许明星. 江南民间刺绣[M]. 南京: 东南大学出版社, 2011.

[9]汤可可, 盛晓奇. 百年芳华, 锡绣溢彩[M]. 南京: 凤凰出版社, 2012.

[10][德]卡西尔. 人论[M]. 李化梅, 译. 上海: 上海译文出版社, 1985.

[11][美]苏珊·朗格. 艺术问题[M]. 腾守尧, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1983.

[12]王平善, 王安霞. 非物质文化遗产传承与保护背景下的无锡精微绣数字化设计[J]. 设计艺术研究, 2014, 10(5): 24-30.

[13]李頔, 张竞琼, 李向军. 苏绣中的服饰品绣与画绣主要针法研究[J]. 丝绸, 2012, 6(6): 50-54.

On the Cultural Images of Refined Embroidery of Wuxi from the Perspectives of “Form” and “Concept”

WANG Pingshan1, WANG Anxia2

(1. School of Cultural and Creativity, Wuxi Vocational College of Science and Technology, Wuxi 214028, China;2. School of Design, Jiangnan University, Wuxi 214000, China)

As a native intangible cultural heritage of Wuxi city, refined embroidery implies varied local cultural images. Explored from the perspectives of form and concept, this paper bases its analysis mainly on two aspects, graphic symbol image and craft symbol image, to study in depth the cultural images rendered by visual symbols in Wuxi refined embroidery. The researches of cultural images of Wuxi refined embroidery will, on the one hand, provide insight into how to highlight the regional visual symbols of Wuxi on the designing of refined embroidery, so as to reflect the regional cultural images of Wuxi. On the other hand, it will provide a solution with protecting and inheriting intangible cultural heritage.

Wuxi refined embroidery; visual symbol; graphic symbol image; craft symbol image

1673-1646(2017)03-0101-08

2017-02-15

2015年江苏省高校哲学社会科学研究指导项目: 无锡精微绣视觉符号研究及其在地方旅游纪念品设计中的应用(2015SJD379); 2016年度无锡市哲学社会科学精品课题: 无锡非物质文化遗产工匠精神内涵研究——以无锡精微绣文化意象分析为例(16-C-02)

王平善(1983- ), 男, 讲师, 硕士, 从事专业: 设计艺术学、 非物质文化遗产开发。

J523.6

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2017.03.021