英语单调群陈述句中的语调标记

2017-07-18孔晓霞

孔晓霞

(吕梁学院 外语系, 山西 吕梁 033000)

英语单调群陈述句中的语调标记

孔晓霞

(吕梁学院 外语系, 山西 吕梁 033000)

标记理论可以用来研究各个语言系统。 本文从语调结构和语调系统出发, 研究英语单调群陈述句中“调核确定” “调核调型”“调头调型”“调冠调型”的标记性。 根据标记性强弱的判断标准, 结合英语单调群陈述句的语调使用情况, 可以区分语调中的无标记项与有标记项, 即“无标记调核”与“无标记调核”、 “无标记调头”与“无标记调头”以及“无标记调冠”与“无标记调冠”, 并构建关于“调核调型”的双向标记连续统。 面对纷繁复杂的语调, 语言学习者可以参照有规律的语调标记系统更加科学合理地安排语调的学习, 而不是一味强调语调与句法结构的一一对应关系。

单调群陈述句; 语调; 标记; 英语

标记理论是20世纪30年代由布拉格学派首次提出的, 是研究语言各系统的一个重要原则。 最初标记的概念被布拉格学派杰出代表Trubetzkoy用于音位描述中, 在他所著的《音位学原理》中提到: 一对音位对立中, 其中一个成分的特点是具有标记(Mark), 而另一个成分则没有这种标记。[1]67-77例如, “浊化”作为音位的区别性特征, 是一项标记。 音位/p/是无标记项, 因为它缺少“浊化”的特征; 相反, 音位/b/是有标记项。 布拉格学派的标记理论是绝对的二分模式, 即某一语言成分要么是有标记的, 要么是无标记的。 相比有标记项, 无标记项分布更广(分布标准), 使用频率更高(频率标准), 结构更简单(结构标准), 语义更广(意义标准), 需要的认知加工时间更短(认知标准)。[2-4]比如, 颜色词blue(蓝)和indigo(靛蓝)相比, 前者更常见, 语义更广(包括各种各样的蓝), 更容易被识别, 是无标记项。

随着语言类型学、 转换生成学等的发展, 标记概念已不再是传统意义上的绝对概念, 而是一个相对概念。[5]一个语言范畴内的成员会形成一个标记连续统, 有标记性强弱之分, 而不是被绝对地划分为有标记项与无标记项。 在该研究中, 如果一项语言要素只有两个成员, 可只区分为有标记项与无标记项; 如果成员数量达到两个以上, 可根据标记性强弱构建其标记连续统。 从标记的概念产生之初, 其就被广泛应用于语言研究的各个方面, 包括音系学、 形态学、 句法学、 语义学、 语用学等, 甚至于跨学科研究中。 标记在语调中也普遍存在, 但对语调标记进行系统研究的比较少。 语调的横向结构和纵向系统的各项要素都可以根据标记性区分为有无标记项或构建标记连续统。

1 语调系统及语调结构

学者关于语调的研究始于16世纪。 狭义的语调指言语中音高的起伏变化。[6]1-2广义的语调还包括重音、 时长、 停顿、 韵律等语音现象。[7]323这里取狭义语调含义, 重点考察句子的音高情况。 研究语调的标记情况, 首先要弄清楚语调的各个要素, 即语调的结构与系统。

系统功能语言学的代表人物Halliday指出, 在英语语调中存在着三个选择系统: 调群(Tonality)划分、 调核(Tonicity)确定, 以及语调模式(Tone)选择。[8]18针对这三项系统作出不同的选择, 最终确定的意义也会不同。 言语交流中, 说话者以句子作为基本的语言单位来表达思想, 因此, 语调配置的出发点也是句子。

首先, 说话者要确定自己要表达几条信息, 便把句子分成几个调群。 如:

例 1 I finished my homework yesterday.

如果说话者只是想传达“我昨天完成了作业” 这一个事实, 只需赋予该句一个表示陈述、 肯定、 完结的降调; 如果说话者想表达 “我完成了作业”以及“昨天”这两条信息, 那么句子需要两个调群, 一个陈述事件, 一个传达时间信息。 第一种情况中, 该陈述句只传达一个信息, 只包含一个调群, 构成了单调群陈述句。

每个调群都有一个信息焦点。 通常情况下, 该信息焦点承载调群的调核。[7]345如果不突出强调或对比一些信息, 调核就默认落在调群的最后一个实义词的重读音节上(实义词包括名词、 动词、 形容词、 副词), 即最后一个音高重音。[9]42比如, 在“I want to know your name”中, name是该调群的最后一个音高重音, 调核自然落在name一词上。 但如果说话者改变调核位置为your, 信息焦点就会转移, 突出强调对比“我想知道你的名字, 而不是其他人的名字”这一层含义。

最后, 说话者要对语调模式作出选择。 英语中常见的语调模式有升调、 降调和平调。 其中, 升调又可以分为低升调、 高升调、 降升调, 以及不分开的降升调和分开的降升调; 降调又可以分为低降调、 高降调和升降调。[10]语调模式的改变会带来意义、 信息焦点、 态度、 交际目的等信息的改变。

除了对语调进行纵向的系统研究, 语言学家还对语调进行了横向的结构研究。 一个完整的调群包括调冠、 调头、 调核、 调尾四部分。[11]112以单调群陈述句为例:

例 2 One|never|lose|anything by politeness.

该句只传达了一条信息, 即“讲礼貌不吃亏”, 是单调群陈述句。 左上标单杠代表重读音节, 下划线代表调核位置。 一个调群包含一个信息焦点。 调核作为信息焦点是必不可少的; 调核后的所有音节(包括重读音节与非重读音节)属于调尾(-ness); 调头从该调群的第一个重读音节(never)一直持续到调核前的音节(po-); 第一个重读音节(never)前的所有非重读音节(不定代词one)被称为调冠。

根据音高变化, 语言学家对调群的这四部分进行了分类。 调冠包括高调冠、 低调冠两类[7]356; 调头包括高调头、 低调头、 升调头、 降调头四类[12]18; 调核包括高降调、 低降调、 高升调、 低升调、 降升调、 升降调、 平调等[12]8-9; 调尾根据调核的变化而变化。 在这四个维度作出不同的选择, 句子也会传达不同的意义。

说话者在使用语言表达自己的意思时, 除了选择恰当的词汇与句法结构, 还要通过语音赋予其物质形式。 语调的选择与句法结构并没有一一对应的关系, 某一种句法结构可以被赋予多种多样的调型来表达丰富的意义。 陈述句不总是以最常见的低调冠、 高调头、 降调来表达陈述、 肯定的意义, 其调核位置也不总是在最后一个实义词上。 在调核、 调头、 调冠上的多样选择, 可以使陈述句传达出更多的“言外之意”。

本文以单调群陈述句作为研究对象, 不涉及调群划分。 另外, 调尾的音高变化也不是独立的, 取决于调核的音高类型。 因此, 调尾的标记研究也排除在外。 最终, 本文考察单调群陈述句中的“调核确定” “调核调型”“调头调型”“调冠调型”的标记问题。

2 单调群陈述句的调核标记分析

调核的标记研究涉及到两个方面, 一个是调核位置, 另一个是调核调型。 首先是确定信息焦点即调核。 在没有任何特殊语境的情况下, 调核的最常见位置是调群中最后一个实义词的重读音节上。[7]363根据标记理论的频率标准, 无论从语用角度还是跨语言对比角度, 无标记项比有标记项出现的频率更高。[4]28因此, 如果调核落在调群的最后一个实义词的重读音节上, 属于“无标记调核”。 但通常情况下, 在调群的其他位置会出现一些需要强调或对比的新信息、 重要信息, 这时调核位置会发生转移, 此类调核是“有标记调核”。 如:

例 3 David likes Mary’s new books.

在该调群中, 调核落在了它的默认位置“books”一词上。 如果说话者单纯陈述了一件事实“David喜欢Mary的新书”, 这是调核的无标记用法。 如果说话者想强调对比“books”一词, 表达“David喜欢Mary的新书, 而不是她的新鞋, 新包等”这一层含义, 即使调核出现在无标记位置, 这仍然是调核的有标记用法。 如果没有补充说明, 听者很难判断有没有强调对比存在。 但如果调核放在了“David”“likes”“Mary”或“new”等词上, 说话者肯定使用了有标记调核, 强调对比了一些信息。 试比较如下句:

a) David likes Mary’s new books. (It isn’t Damon, Daley or others)

b) David likes Mary’s new books. (He does not love or hate her books)

c) David likes Mary’s new books. (He does not like Mariana’s, Marisa’s or other’s books)

d) David likes Mary’s new books. (He does not like her old books)

在一个调群中, 承载着信息焦点的调核是必不可少的。 在确定好调核位置后, 说话者需要考虑使用何种调核调型来准确地表达自己的意思。 单调群陈述句的默认调核调型是降调, 有“肯定”“完结”的意义。 降调包括高降调和低降调。[12]8如:

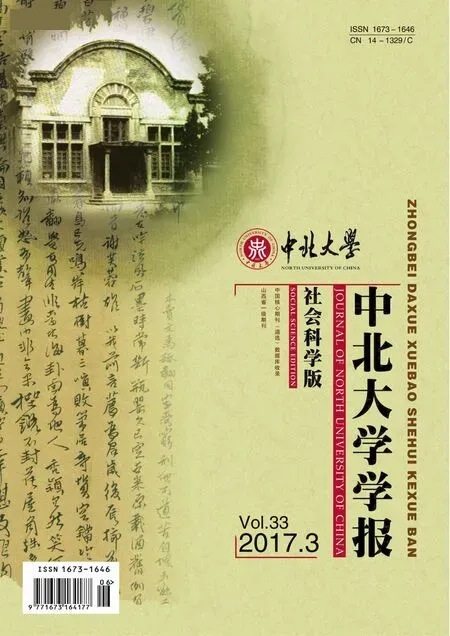

例 4 What do you think of this picture?

图中两条横线之间代表一般人的音高变化范围, 小黑点代表非重读音节, 大黑点代表重读音节。 Wells等[13]218注意到高降调与低降调的情感投入不同。 一般来说, 降调的起点越高, 投入的感情越多, 表明说话者更感兴趣、 更激动、 更有热情。 例4a)是对问题的更热情更友好更常见的回答; 例4b) 听起来缺少肯定含义, 更像是一句呛人的话, 更多地出现在特定的语境中。 一般情况下, 说话者为了避免给人留下消极的影响会倾向于使用高降调。 根据判断标记性强弱的分布标准和频率标准, 非标记项或弱标记项使用的场合较多, 频率较高。[13]305-310因此, 高降调比低降调标记性更弱。

除降调以外, 说话者还可以赋予陈述句升调(低升调、 高升调)、 复合语调(降升调、 升降调)和平调。 与两类降调相对, 它们出现的频率更低(频率标准)、 所在的语境更特殊(分布标准)、 意义更具体(意义标准), 因此, 标记性更强。

与降调不同, 升调多用来表达意义的“不确定性”与“不完整性”。 在单调群陈述句中, 升调能表达出更多的“言外之意”, 更多的情感态度意义。 如:

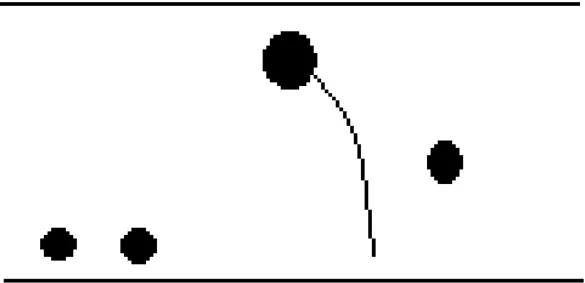

例 5 She is charming.

使用高降调的例5a)传达的是句子的字面意义, “她有魅力”这一事实。 低升调以较低的音高开始, 上升到中部或以上; 高升调从中部音高开始, 上升到较高的音高范围, 上升过程比较急促。 低升调表达“礼貌、 鼓舞、 请求、 怀疑、 敷衍”等意义[7]329; 当低升调在较高音高部分结束时, 它可以表示“严厉、 反对、 抗议”等意义[13]223。 例5b)表达了说话者对所谈论话题的兴趣与礼貌, 可以解读为“I know she is charming. Tell me more about her”; 低升调上升到高处时, 也可以表达说话者不同意对方的说法, 解读为“她才没有魅力呢”。 陈述例5的高升调有“疑惑”“不满”的含义。 例5c)可以解读为表示疑问的“Is she charming?”或者请求对方进一步解释说明的“Did you just say she is charming?”的含义。 与使用高降调的例5a)相比, 使用低升调的例5b)与使用高升调的例5c)传达出更加具体的语境意义。 根据判断标记性强弱的意义标准和分布标准[13]305-310, 有标记项比无标记项意义更具体, 使用场合更少。 因此, 低升调和高升调都比高降调的标记性强。 至于低升调与高升调的标记性对比, 前者比后者更常见, 使用场景更多, 因此, 标记性较弱。 可能的原因是: 一方面, 低升调起点低, 比较有礼貌, 带有鼓励、 感兴趣等情感意义, 高升调通常与“反对、 吃惊、 质疑”等强烈的消极情感相关; 另一方面, 低升调保留了陈述句的陈述语气, 而高升调的陈述句虽然句法上是陈述句形式, 但经常传达了疑问语气。

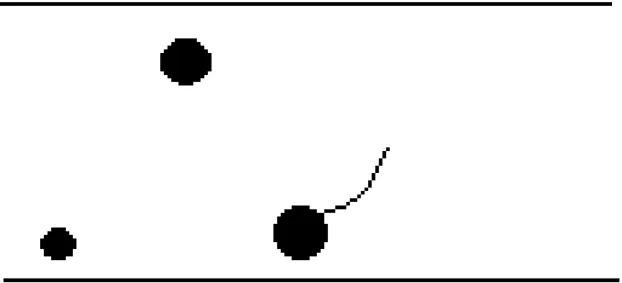

理论上, 说话者可以赋予句子任何调型来表达特定的语调意义, 比如降升调和升降调等复合调型。

d) She is∨charming.

e) She is∧charming.

降升调是降调(通常是高降调)和低升调的结合。 同理, 降升调的语调意义也是二者的结合[7]331, 包含从“确定”到“不确定”的一个思想转变, 通常肯定一个事实的同时又暗示了其他意思。 与之相反, 升降调是一个升调加上一个降调, 表示对一个事实由“不确定”到“确定”的一个思想转变。 在实际应用中, 这两类复合语调有更丰富且具体的意义。 例5d) 中, 说话者首先使用降调承认“她很有魅力”, 但紧接着使用升调暗示“但她个子不高”或“但我不喜欢她”等消极含义。 说话者可以利用降升调将“but”部分以含蓄的方式暗示出来, 这样更礼貌得体。 根据语境, 例5e)可以表示热情诚恳的赞许, 也可能是对“she is charming”这一事实的反讽。 根据结构标准, 有标记项的所包含的结构成分更多更复杂, 根据认知标准, 有标记项的认知加工所需时间、 精力更多, 过程更复杂。[4]28这里可以看出, 不管是降升调还是升降调, 复合调型都比升调、 降调这样的简单调型分布更窄、 结构更复杂、 认知更复杂、 意义更具体, 因此, 标记性更强。

平调可以应用到任何句型中, 但其应用的语境非常有限, 意义也十分确定, 因此, 其标记性比以上讨论的简单调型和复合调型都强。 平调调群中的所有音节的音高维持在中部位置。 在陈述句中使用平调会给人一种平淡乏味、 无趣厌烦或讽刺嘲弄的感觉。 例5h)可能出现在这样的语境中: 有人喋喋不休地说了一堆关于某个女孩的好话, 但听者不感兴趣, 用平调敷衍地回答道“she is charming”, 目的是阻止对方继续谈论, 或者用平调反讽以示抗议(潜台词是“我并不觉得她有魅力”)。

h) She is﹥charming.

根据以上单调群陈述句中调核调型的标记讨论, 可以构建以下标记连续统, 如表 1 所示。 该连续统不是严格的线性连续统, 而是呈阶梯状。 首先按照降调、 升调、 复合调、 平调四大类进行纵向排列, 然后又对每一类进行更精确的划分, 形成横向排列。 最终得到关于陈述句调核的纵向-横向双向标记连续统。 这种做法比把所有调型进行线性排列更科学, 更切合实际。

表 1 陈述句调核调型的标记

3 单调群陈述句的调头标记分析

根据前面的讨论可知, 调头从调群中的第一个重读音节一直持续到调核前的最后一个音节。 调头的音高表现可以有多种, 但有区别性意义的有四种: 低调头、 高调头、 升调头、 降调头。 理论上, 为了发音便利, 降调之前应该是高调头, 升调之前应该是低调头。 但在实际应用中, 说话者不仅要考虑发音的便利性, 更要考虑各类调头的意义。

在四类调头中, 高调头分布最广, 它可以出现在所有调型的调核前面。[14]308高调头中的所有音节的音高较高, 一般比调核的起点要高。 通常情况下, 在使用高调头的调群中, 调群的整体语调意义由调核决定, 高调头不会带来任何实质变化。 如:

例 6 Q: Where are their essays?

A1: They|handed them in﹨yesterday.(高降调: 肯定, 激动)

A2: They|handed them in﹨yesterday.(低降调: 叙事, 平淡)

A3: They|handed them in∨yesterday. (降升调: 蕴含)

A4: They|handed them in∕yesterday. (高升调: 质疑)

A5: They|handed them in∕yesterday. (低升调: 疑问, 不完整)

五种回答都使用了高调头, 但选择了不同的调核调型。 它们整体的语调意义与调核意义保持一致, 高调头几乎没有贡献任何特殊意义。 A5中, 高调头与低升调结合, 除了能传达最基本的语调意义(即低升调的意义), 还可以表达“宽慰, 使安心”的情感态度意义。 比如, 妈妈出门前可以使用这种语调来安抚独自在家的小女孩, “|Don’t∕scare yourself. It|won’t be∕Long. I’ll be|back∕soon”。 根据分布标准和意义标准, 分布最广、 几乎无任何特殊意义的的高调头在这四类调头中标记性最弱。

除高调头外, 低调头、 升调头、 降调头的使用对调核和语境都有严格的要求, 所表达的意义非常具体有限, 因此, 这三类调头的标记性更强。 低调头只能用在低升调前; 降调头只能用在降升调前; 升调头只能用在高降调前。[7]353-355低调头与低升调搭配的意义与“高调头+低升调”恰恰相反。

例 7 a) It|doesn’t∕matter.

(高调头+低升调: 安慰, 鼓励, “没什么大不了的, 一切都会好起来的”)

b) It|doesn’t∕matter.

(低调头+低升调: 厌烦, 冷淡, “没什么大不了的, 为什么大惊小怪的?”)

如果调核部分是降升调, 调头部分更多选择降调头, 而不是整体上分布最广的高调头。 因此, 单就降升调而言, 降调头的标记性更弱。 但两组搭配没有意义上的区别, 都保留了后面调核“降升调”表“蕴含”的意义。 如:

例 8 a) It|wasn’toreally∨bad. (高调头+降升调: 蕴含“but I don’t like it”等)

b) It↘wasn’toreally∨bad. (降调头+降升调: 蕴含“but I don’t like it”等)

如果调头部分是升调头, 调核部分极有可能是高降调。 “升调头+高降调”可以用来表达“抗议”。 如:

例 9 a) They↗handed it in﹨yesterday.(升调头+高降调)

b) They|handed it in﹨yesterday. (高调头+高降调)

陈述句中使用“高调头+高降调”来陈述事实, 表达“确定”“完结”。 升调头会把一个普通的陈述句转变成“申诉、 抗议”。 例9a)中, 老师怀疑一个学生没有交作业, 学生用升调头申辩:“他们昨天明明(帮我)交了的呀!”

综上所述, 高调头分布广, 出现频率高, 且不表达特别具体的意义。 根据判断标记性强弱的分布标准、 频率标准及意义标准, 高调头的标记性比其他三类调头弱。 其他三类调头没有明显的分布、 频率等方面的区别, 位于标记“阶梯”中的同一层(见表 2)。

表 2 陈述句调头调型的标记

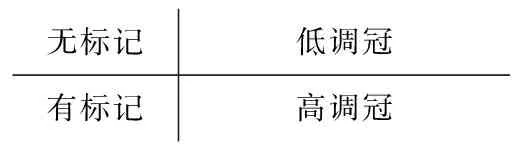

4 单调群陈述句的调冠标记分析

调冠包括调群中第一个重读音节前的所有非重读音节。 同调头一样, 调冠也可以有多种音高表现。 从发音、 感知范畴化考虑, 具有区别性语调意义的是高调冠和低调冠。[13]214低调冠部分的音高较低, 是说话者的正常音高, 这种调冠不添加任何特殊语调意义(例10a)~14a)), 可以出现在任何调型的调核前面, 并与调核的基本语调意义保持一致。 只有说话者想强调该调群所表达的意义或情感时, 才选择使用高调冠(例10b)~14b))。

例 10 a) 低调冠 + 高降调: _They are﹨beautiful.

b) 高调冠 + 高降调:—They are﹨beautiful.(强调“肯定”)

例 11 a) 低调冠+高升调: _She∕is charming.

b) 高调冠+高升调:—She∕is charming.(强调“疑问”)

例 12 a) 低调冠+低升调: _I’ll be|back∕soon.

b) 高调冠+低升调:—I’ll be|back∕soon.(强调“安慰”)

例 13 a) 低调冠+降调头+降升调: _I↘don’t like the∨color.

b) 高调冠+降调头+降升调:—I↘don’t like the∨color. (强调“对比”)

例 14 a) 低调冠+升调头+高降调: _Your↗food was﹨terrible.

b) 高调冠+升调头+高降调:—Your↗food was﹨terrible.(强调“抗议”)

调冠只有两个成员, 一个是有标记项, 另一个是无标记项。 高调冠只出现在强调的语境中, 且意义明确。 根据分布标准与意义标准, 低调冠是无标记的, 高调冠是有标记的(见表 3)。

表 3 陈述句调冠调型的标记

5 结 语

语言的使用是灵活的。 随着语言交流的不断丰富, 在调核调型、 调头调型、 调冠调型方面还会有其他的具有典型语调意义的可能性存在。 出于这方面考虑, 文中各个图表没有使用闭合的实线边框。 本文是应用现有理论与文献成果, 对语调标记研究的一次尝试。 通过分析英语单调群陈述句的语调标记, 得出以下结论: 英语调核通常位于调群内的最后一个实义词的重读音节之上, 是无标记调核, 其他用法为有标记调核; 降调(通常是高降调)在单调群陈述句中应用最广, 结构简单, 频率高, 标记性较弱, 其他调型如升调、 复合调、 平调在标记程度上依次增强; 高调头相比低调头、 升调头、 降调头更常用, 分布更广, 意义更广, 标记性弱, 后三者都是与特定的调核调型搭配使用, 意义更具体, 标记性强; 低调冠比高调冠分布更广, 意义更不具体, 是无标记调冠。

这些结论一定程度上阐释了语调学习的规律性和心理现实性, 可以启发英语语调教学。 从20世纪70年代末开始, 陆续有语言学家将标记理论应用到二语习得研究中。[15-17]他们发现: ①因为无标记项结构简单, 认知加工简单, 出现频率多, 学习者会先习得无标记项或弱标记项, 有标记项的学习更加困难; ②如果学习者母语中的语言成分比二语对应项的标记性更强, 它们不容易被迁移, 反之, 则容易被迁移。 这些发现表明: 一旦构建了语调中的标记系统, 就可以预测语调习得中的习得顺序、 习得困难、 母语迁移, 进而指导语调教学。

首先, 语调教学者和学习者要关注母语语调中的无标记项, 它们更容易被迁移到二语学习中。 比如, 某一种语言普遍重读单词的倒数第二个音节, 那么, 该语言的使用者在学习其他语言时很容易把这一个无标记项迁移到二语学习中。 其次, 语调教学者和学习者要更加关注二语中的有标记项。 有标记项在结构、 认知、 意义等方面比较复杂, 难以掌握, 且容易受到一语迁移。 因此, 强标记项应该被列为教学难点。 然而现实中, 学习者和教学者过于强调句法结构与调型的对应关系, 陈述句用降调, 疑问句用升调等等(即语调的无标记性用法), 而没有认识到语调的灵活性, 忽视了那些可以用来表达言外之意或语气态度的有标记性用法。 一个合格的语言学习者一定要做到可以使用语言的有标记性用法来表达丰富的意义与情感。 最后, 应遵循二语语调中的标记系统规律, 由易到难安排教学任务。 因为它反映了学生的基本习得顺序, 符合学生的认知规律。

[1]Trubetzkoy N S. Principles of Phonology[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.

[2]Jakobson R. Child Language, Aphasia and Phonological Universals[M]. Hague: Mouton, 1968.

[3]Lyons J. Semantics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

[4]Givón T. Functionalism and Grammar[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1995.

[5]沈家煊.类型学中的标记模式[J].外语教学与研究, 1997(1): 4-13.

[6]Tench P. The Intonation System of English[M]. London: CASSELL, 1996.

[7]张凤桐.英国英语语音学和音系学[M]. 成都: 四川大学出版社, 2002.

[8]Halliday M A K. Intonation and Grammar in British English[M]. Hague: Mouton, 1967.

[9]Cruttenden A. Intonation[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press/ Beijing: Peking University Press, 2001.

[10]国伟秋. 英语语调的语用研究[J].齐齐哈尔大学学报, 2008(5): 119-121.

[11]Bolinger D. Intonation[M]. Middlesex: Penguin Bo-oks, 1972.

[12]O’Connor J D, Arnold G F. Intonation of Colloquial English[M]. London: Longmans, 1973.

[13]Wells J C. English Intonation: an Introduction[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[14]Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[15]Eckman F R. Markedness and the contrastive analysis hypothesis[J]. Language Learning, 1977, 27(2): 315-330.

[16]Schmidt M. Coordinate structures and language universals in interlanguage[J]. Language Learning, 1980, 30(2): 397-416.

[17]Rutherford W. Markedness in second language acquisition[J]. Language Learning, 1982, 32(1): 85-107.

Markedness in English One-Tone-Unit Statement

KONG Xiaoxia

(Dept. of Foreign Language, Lüliang University, Lüliang 033000, China)

Markedness theory can be applied to study various language systems. Starting with the system and structure of intonation, this paper specifically examines the markedness of the “tonicity” “nucleus tone” “head” and “pre-head“ in English one-tone-unit statement. According to the markedness criteria, pairs of unmarked and marked items are established: “unmarked nucleus” and “marked nucleus”, “unmarked head” and “marked head”, “unmarked pre-head” and “marked pre-head”. Besides, it constructs a bidirectional markedness continuum concerning “nucleus tone” based on the concrete application of intonation when people use one-tone-unit statement. Since intonation study is complicated, the whole markedness system of intonation can facilitate the language learners to conduct their intonation study in a more scientific and logical way rather than overstate the one-to-one correspondence between the intonation patterns and the syntactic constructions.

one-tone-unit statement; intonation; markedness; English

1673-1646(2017)03-0065-06

2017-02-25

吕梁学院校内青年基金: 英语基本句型的语调标记研究(RWQN201514); 吕梁学院教学改革创新项目: 《英语语言》课程PBLI模式的教学改革与实践(JYYB201708)

孔晓霞(1987-), 女, 助教, 硕士, 从事专业: 外国语言学及应用语言学。

H311

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2017.03.014