创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求与服务策略讲究

2017-07-17王超董坤许海云等

王超 董坤 许海云等

下

[摘要]创新驱动发展背景下,产业竞争情报需求和情报内容也发生变化。首先,根据波特经济发展阶段理论以及国家时政方针,总结创新驱动发展背景下的产业特征,在此基础上分析新背景下产业竞争情报需求。然后,引入创新链理论,构建基于产业创新链的产业竞争情报服务策略。最后,以国内基因工程疫苗产业为例,对提出的服务策略进行应用,验证可行性和有效性应用研究结果表明,基于产业创新链的产业竞争情报服务策略可以满足创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求,具有较好的可行性,可以系统、全面地掌握基因工程疫苗产业创新发展的全过程。

[关键词]创新驱动发展;创新链;产业竞争情报;情报需求;情报服务

DOI:10.3969/j.issn.1008—0821.2017.06.003

[中图分类号]G250.25 [文献标识码]A [文章编号]1008—0821(2017)06—0016—08

十八大提出创新驱动发展战略,将创新作为提高生产力和综合国力的战略支撑。我国产业乃至国家经济发展将处于创新驱动为主的阶段,产业竞争力及国家核心竞争力主要取决于创新能力的大小。产业竞争情报需求与服务策略的研究有助于更好地服务于产业,推动产业发展,提高企业、产业乃至整个国家的竞争力和创新能力。创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求和情报内容也会发生变化,传统的竞争情报服务模式将不能满足创新驱动发展背景下的企业及产业竞争情报的需求。在创新驱动产业及国家经济发展的背景下,产业竞争情报需求与服务研究应以创新为切入点,以更全面、准确地满足特定区域某一产业的情报需求,为产业发展提供战略决策支撑。基于此,本文根据波特经济发展阶段理论及国家时政方针,总结创新驱动发展背景下的产业特征,分析新背景下产业竞争情报需求的特点,然后将创新链理论引入产业竞争情报服务中,探索基于产业创新链的产业竞争情报服务策略,以期为产业竞争情报机构提供新的服务视角和思路。

1创新驱动发展背景下的产業新特征

波特认为国家经济繁荣与产业发展的关键要素具有很大的相似性。因此,产业的竞争优势来源于国家经济的发展过程,国家经济表现可以体现该国产业及产业集群的竞争特点。波特将国家经济发展划分为4个阶段:要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段、财富驱动阶段。其中,要素驱动阶段是国家经济发展的最初阶段,所有产业经济的发展都离不开生产要素,生产要素很大程度上决定了产业竞争力;投资驱动阶段,政府和企业对投资的需求和重视程度大,投资活动较为活跃,国家、产业和企业倾向利用投资获取国外先进技术,以推动经济的发展。创新驱动阶段,国民收入增多,需求增强,高等国民教育普及,国内竞争激烈。该阶段的企业、产业面临巨大的压力,单纯依赖生产要素和投资已经不能保持竞争优势,更多的企业乃至产业开始转向自我创造力的提升,以创新促进发展。创新成为国家、产业乃至企业持续发展的动力。财富驱动发展阶段,整个国家依赖已有的财富驱动发展,创新活动止步不前,经济开始衰退。

十八大以来,《国家创新驱动发展战略纲要》等一系列国家政策方针指出,创新为社会经济发展提供前所未有的驱动力,推动经济格局和产业形态深刻调整,实现要素驱动向创新驱动转变,通过科技创新增加产业转型的技术供给。《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》提出,完善企业为主体、政府引导、联合科研院所和高等学校的产业技术创新战略联盟,同时,要发挥科学技术研究对创新驱动的引领和支持作用。国家发改委、科技部和工信部三部委联合印发《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》的通知,文件指出要推进科学、技术、教育、产业等深度融合发展,建立创新要素资源的联动机制,延伸产业发展链条,培育产业集群和增强产业联动,推进产业结构演进和产业结构高度化发展。

根据波特经济发展阶段理论,结合当前的国家政策方针,可以看出创新驱动发展的背景下,产业竞争优势主要来源于科学、技术生产等方面的创新,以创新推动产业发展。创新驱动发展的背景下,产业发展也呈现出新的特点:产业发展要由传统生产要素主导转变为创新要素主导;技术和产品的差异化是产业竞争的关键,而产品的差异化体现在产业技术的高低;产业技术多依赖于国内自我科学技术创新;产业集群的发展离不开研究机构和大学的支持,产学研主体问的联动增强,科学、技术、产业之间深度融合;产业发展的链条延伸,产业发展更加依赖产业活动的上游——科学技术创新活动的支持。2创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求特点

不同的经济发展阶段具有不同的产业特点,尤其在创新驱动发展的背景下的产业也具有与此背景相适应的特点和竞争优势来源。产业竞争情报是一种受社会环境制约,且具有意识性的社会活动。产业竞争情报的内容、作用对象等都应与所处的社会环境相适应。产业特点和竞争优势来源的不同决定了产业竞争情报需求的不同。

2.1情报需求的新特点

创新驱动发展背景下的产业发展具有新的特点,相应地,与以往相比,产业竞争情报需求也会具有新的特点。

1)从产业竞争情报的服务对象来看,既要服务于产业集群中的企业,也要满足大学、科学院所等科研机构的情报需求。当前,产业竞争情报服务是满足产业集群中企业的共性竞争情报需求j的过程,产业竞争情报的服务对象还是多面向企业。创新驱动发展背景下,科学技术作为产业转型的技术供给,大学、科研机构应以产业需求为导向,掌握产业竞争态势,为产业提供技术竞争优势。因此,产业竞争情报要满足产业产学研主体的情报需求。

2)从产业竞争情报的内容来看,既要关注产业生产要素情报,又不能忽视产业创新要素的情报。通常,产业竞争情报的内容多以技术、资金、资源、市场等传统的生产要素为主,忽视了创新对产业竞争力产生的重要作用,因此,少有研究将科学、技术、研究机构等创新要素作为产业竞争情报的内容。创新驱动发展背景下,产业发展要由传统生产要素主导转变为创新要素主导,因此,产业竞争情报的内容应不仅限于传统的生产要素,更应将创新要素纳入到产业竞争情报的内容中,以适应创新驱动发展的新背景。

3)从产业竞争情报的关注对象来看,既要关注产业或产业集群内企业的竞争态势,又要关注大学、科学院所等科研机构。当前,多数产业竞争情报活动关注的对象为具体的产业领域,如风能产业、工程机械产业、太阳能电池产业等。产业竞争情报的关注对象仍然局限在传统的产业对象本身,较少的产业竞争情报活动关注与产业发展密切相关的科研机构。创新驱动发展背景下的产业创新发展离不开国内科研机构和大学的支持,产学研主体间的联动增强,更重视和需要产学研协同创新。因而,产业竞争情报要兼顾“产方”——产业和“学研方”——大学、科研机构。

4)从产业发展链条来看,产业竞争情报既要面向产业链,也要涵盖产业技术链。当前,研究人员多从上游的原料供应到中游的产品生产再到下游的市场销售等诸多产业链环节来获取产业竞争情报,尚未考虑上游产业技术链对产业竞争产生的影响。创新驱动发展背景下,科学、技术、产业之间联动能力增强,并且成深度融合趋势,产业发展的链条逐渐向上游延伸,产业发展更加依赖产业活动的上游——科学技术创新活动的支持。因此,产业竞争情报要兼顾产业链和技术链。

2.2创新链理论

国内学者蔡翔对创新链下了一个定义,即创新链是科学知以、技术知识经过技术创新转移转化从而实现商业化、产业化的过程。其实质是系统分析优化创新过程,创新链的驱动力主要来自需求,是以需求为导向的功能性链节网络结构模式:该定义所提到的“功能性链节”主要是指具有可以满足有种需求功能的节点链接。

20世纪末,不少学者依据创新职能对创新链的结构进行划分,他们一般将创新链分为3部分。如Tinmers将创新链分为基础研究、技术开发、应用部署3部分,Turkenburg认为创新链涉及研究、示范和扩散3个阶段。之后.有学者对创新链进行了更为细致的划分,从微观的角度来看,Bamfield认为创新链由试探研究、工艺开发、试制、市场、生产及销售5个阶段构成。Sen指出创新链包含创新思想、发明、研究论文、许可、产品。从宏观的角度来看,Larson和Brhmakulam認为创新链涵盖三大环节,首先是将理论知识转化为实际应用,其次是把应用转移到企业中去,最后是将企业利益及用户对象由地方扩张到整个国家。

基于创新链的创新活动是知识转化的过程,在这过程中需要依附不同的创新参与主体。创新链的参与主体是多元化的,如政府、科研机构和企业,他们之间是相互联系、相互作用的,构成有利于创新的链式流程,共同推动创新链的发展。其中,政府作为宏观调控者,并不实际参与创新链活动,主要负责宏观调控、政策支持及指导。

综合上述学者的相关研究成果,本文将产业创新链定义为涵盖将问题设想转化为科学理论、将科学理论转化为实际应用、将实际应用转化为可生产产品、将产品转化为商品、将商品转化为产业化生产的一系列有产业创新活动目标集合的链式流程。根据产业创新链中不同创新活动的目标,可将产业创新链条分为基础研究、应用研究、转移转化、商品化和产业化5个环节的创新活动。其中,本研究将基础研究定义为将问题设想转化为科学理论,获取新知识的过程;应用研究是将基础研究成果转化为实际应用,已解决实际问题的过程;转移转化是将实际应用成果由实验室转移到企业(市场/产业),转化为可被生产的产品形态;商品化是指转移转化后的科技成果以独立存在的产品形态,通过市场交换,将产品属性转换为商品属性,从而实现商品价值的过程。产业化是指商品化后以商品形态存在的科技成果,其销售和生产达到规模化程度的过程。产业化涉及的创新活动范围要远大于商品化的范围。因此,不同的产业创新活动环节有不同的创新目标,这些创新目标之间是上下衔接的,通过这种衔接,将整个产业创新活动串联起来(图1)。各个环节的产业创新活动有若干功能节点组成,他们之间相互作用最终形成创新。企业、科研机构(大学)、政府、创新活动参与人员,甚至各种创新要素,只要对各环节的创新活动产生相应功能作用的,都应纳入节点的范畴内。

产业创新链是一条由知识供给、技术供给和产品供给等产业创新活动链接起来的功能链接。首先,产业创新链可以兼顾技术创新活动和产业创新活动,实现知识价值向经济价值的转化。面向产业创新链的产业情报研究,可以既包括产业分析,又兼顾技术创新分析,兼顾生产要素与创新要素。其次,产业创新链的参与主体具有多元化的特点,决定产业创新链不仅面向整个产业,而且涵盖大学、科研院所等科研机构,面向产业创新链的情报研究,可以满足产学研主体的情报需求。再次,产业创新链贯穿产业创新活动的全过程。一方面,产业创新链具备向产业创新活动上游延伸的能力,即涵盖以知识和技术产出为主的基础研究和应用研究环节;另一方面,产业创新链也具备向产业创新活动下游拓展的能力,即涵盖产业活动的商品化和产业化环节。综上,面向产业创新链的产业竞争情报研究符合创新驱动发展背景下产业竞争情报的需求特点,可以全面、系统分析产业活动全过程,全面、准确把握产业竞争情报。鉴于此,本文在创新链理论的基础上,提出基于产业创新链的产业竞争情报服务策略,以期提供创新驱动发展背景下产业竞争情报服务的新视角和思路。

3基于产业创新链的产业竞争情报服务策略

3.1产业竞争情报的服务对象

根据创新驱动发展背景下情报需求的新特点,本研究将产业竞争情报的服务对象划分为企业、政府、科研机构(大学)。企业是传统的产业竞争情报服务对象,在此基础上,将政府、科研机构(大学)纳入产业竞争情报服务对象范畴。一方面,政府需要以产业竞争情报为决策依据,高产业政策的科学性。同时,科研机构(大学)也需要利用产业竞争情报,开展以产业需求为导向的科学技术研究;另一方面,这3类对象作为政产学研的主体,利用产业竞争情报,可以提高协同创新的效率,促进产业的发展。

3.2基于产业创新链的产业竞争情报分析模块

产业创新链是由5个具有不同创新目标的产业创新活动组成的链式流程,各产业活动环节的创新目标不同,决定了不同环节的创新活动具有不同的特点和活动内容,将产业创新链引入产业竞争情报服务中,本研究将产业创新链的各个环节作为产业竞争情报的分析模块,以全面满足产业竞争情报需求。

基础研究环节的目标是将问题设想转化为科学理论,应用研究环节的目标是将科学理论转化为实际应用,基础研究环节和应用研究环节所涉及的活动都与科学技术相关,主要参与对象为科研机构(大学),分析产业在这两个环节的创新活动,可以满足产业技术相关的情报需求。同样,转移转化环节和商品化环节的活动与市场相关,可以满足市场相关的情报需求;产业化环节可满足产业相关的情报需求。基于产业创新链的产业竞争情报分析模块具体如表1所示。

基于产业创新链的产业竞争情报分析模块可以较好的满足创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求。首先,企业、科研机构(大学)是产业创新链的主要参与者,利用产业创新链的产业竞争情报分析可以更为全面的关注企业、科研机构(大学)相关情报。其次,产业创新链既涉及传统的生产要素,又涵盖各类创新要素,同时,涵盖技术、市场、产业相关的活动内容。所以,基于产业创新链的产业竞争情报分析内容更为全面;最后,情报结果呈现上看,可以将某一模块的情报分析结果单独呈献给用户,满足个性化的情报需求,还可以将整个产业创新链的分析结果呈现给用户,以掌握产业发展的整体态势。基于产业创新链的产业竞争情报分析在情报结果呈现上具有较大的灵活性

3.3产业竞争情报的服务策略

依据创新链理论,创新驱动发展背景下,基于产业创新链的产业竞争情报服务策略具体(图2)如下:

首先,将产业创新链的各个环节作为产业竞争情报的分析模块。

其次,根据产业创新链各环节的创新目标及活动内容,确定各模块的情报分析内容。其中,基础研究分析模块可以提供科技文献为主的相关产业技术的情报服务;应用研究分析模块可以提供以专利为主的相关产业技术的情报服务;转移转化分析模块可以提供相关产业技术转移转化的情报服务;商品化模块可以提供产品的市场潜力、市场规模等方面的市场情报服务;产业化分析模块可以提供产业集群内的生产和销售规模和布局等方面的产业情报服务。

再次,本研究利用多来源数据满足不同分析模块的情报服务内容,基础研究分析环节的数据主要来源于国内外学术资源数据库。应用研究分析环节的数据主要来源于国内外专利数据库。转移转化、商品化和产业化分析环节的数据主要来源于政府部门和行业协会的网站以及经济数据库,再根据不同的分析内容从数据源获取和组织情报服务所需的数据。

然后,将文献计量法、专利计量法、统计分析法、专家意见法等多元信息分析方法应用于各个分析模块,完成不同模块的情报分析。

最后,根据政府、企业或科研机构(大学)的情报需求,可以将某一模块的情报分析结果单独呈献给有不同需求的用户,或将整个产业创新链的分析结果呈现给用户。

4应用案例研究

基因工程疫苗是新型疫苗类型的主要组成部分,也是生物医药领域的重点发展分支之一。基因工程疫苗产业关乎国家的战略安全,受到了各国的广泛关注。因此,本研究选择国内基因工程疫苗产业作为案例,受篇幅所限,本研究仅对创新驱动发展背景下的产业竞争情报服务策略进行简单应用,考察基于创新链的产业竞争情报服务策略的可行性与效果。

本部分研究的分析数据来源于Web of Science知识平台中的核心引文索引数据库和德温特创新专利索引(DII)数据库以及中国国家食品药品监督管理总局(CFDA)数据库。基础研究环节采用文献计量法,应用研究环节采用专利计量法,这两个环节以从事基因工程疫苗研究的科研机构(大学)为对象。其他环节采用统计分析法,以基因工程疫苗企业为对象。最后,利用专家意见法对产业竞争态势判断,实现定量与定性相结合的多元信息分析。

4.1基础研究分析

国内基因工程疫苗领域SCI论文排名前19的机构中(表2),科研院所有5所(因为中科院上海生命科学研究院、中科院国家纳米中心已发论文的引文量较大,本研究特把2所机构列出作为独立机构分析主体),占26.3%,其论文总量为72篇,占44.4%,篇均引用量为10.36,表明国内基因工程疫苗领域研究的科研院所数量虽然较少,但是其基础研究成果数量多、影响大,是基因工程疫苗领域的研究中坚力量。

除5所科研院所外的14所高等院校中,华中农业大学、华南农业大学、吉林农业大学、中国农业大学的论文总量为16篇,占9.9%,篇均引用量为12.65,表明这4所农业类院校虽然论文数量很少,但是其研究影响力大,他们在国内基因疫苗领域基础研究中发挥着重要的作用。另外,剩余的高校绝大多数为国内实力一流的“211”工程院校,表明国内基因疫苗的基础研究仍然依赖科研实力较强的院校,这些高校成为基因工程疫苗研究的主要参与力量。

4.2应用研究环节分析

分析拥有10件以上基因工程疫苗相关专利的国内机构(表3)发现,国内共有3l所机构(科学院具体到各个研究所)拥有10件以上基因工程疫苗相关的专利,共有539件专利数。这些机构可分为3类,高等院校、科研院所和企业。其中,高等院校14所,占45.2%,专利270件,占31所机构专利总量的50%;科研院所12所,占38.7%,专利200件,占37.1%;企业5家,占16.2%,专利69件,占12 8%。这表明国内基因工程疫苗应用研究的主要参与者仍是高等院校和科研院所,但是较之基础研究,企业数量和专利数量占一定的比重,企业开始在应用研究中发挥作用。

14所高等院校中,农业类院校有5所,占16.2%,专利80件,占14.8%,其他院校全部为“211”工程院校,说明农业类院校在应用研究中仍然发挥重要作用,国内基因疫苗的应用研究仍然依赖科研实力较强的院校。

国内基因工程疫苗领域SCI论文发文量Top19机构中(图3),中国科学院、中國农业科学院、中国军事医学科学院的论文数量和专利数量都处于领先地位,表明这3所科研院所的基础研究和应用研究实力非常强。

中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、浙江大学、北京大学、吉林农业大学的论文量和专利数量差别不大,说明这5所机构在基因工程疫苗研究方面兼顾基础和应用研究,综合研究能力较强。第四军医大学、第二军医大学、华中农业大学、华南农业大学、中国农业大学专利数量较多,论文数量相对较少,说明这些机构基因工程疫苗应用研究较强,基础研究相对要弱。

中科院国家纳米科学中心、中国医科大学、重庆医科大学、华中科技大学、中南大学、四川大学论文数量大于专利数量,说明这6所机构偏重基础研究,应用研究成果相对基础研究较少。其中,中科院国家纳米科学中心、中国医科大学、重庆医科大学没有申请基因工程疫苗方面的专利,表明这3家机构对基因工程疫苗的研究主要在基础理论层次,涉及或开展基因工程疫苗相关的应用研究相对较少。

4.3转移转化分析

国内现有58家符合资质的疫苗生产企业,81种疫苗,其中基因工程疫苗仅有5种:重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、重组乙型肝炎疫苗(cH0细胞)、重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌)、重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊),占5%,而对比国内数量较多的基因工程疫苗相关专利,说明基因工程疫苗应用研究成果转化为疫苗产品的水平不高。

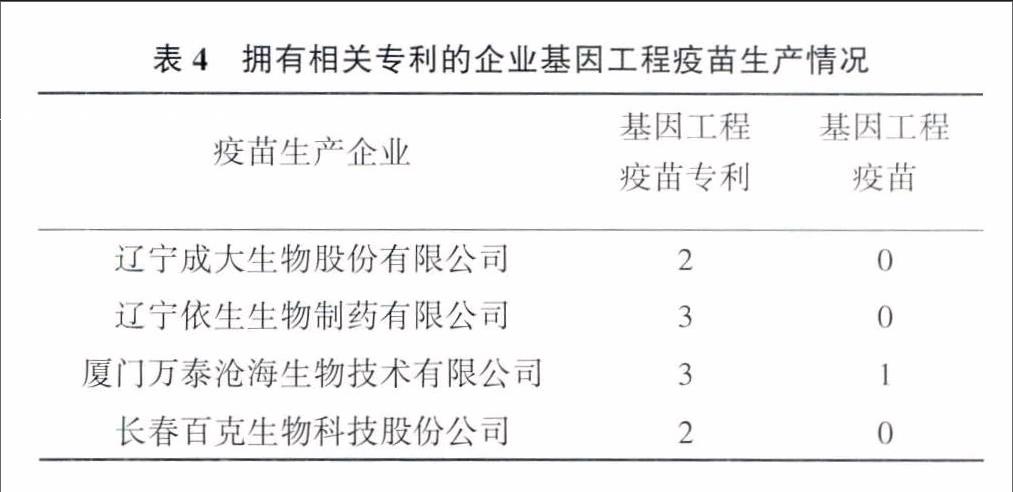

当前国内有4家疫苗生产企业拥有基因工程疫苗相关专利(表4),但是仅有1家企业生产基因工程疫苗,这也说明疫苗生产企业将其拥有专利转化为基因工程疫苗的水平很低。

4.4商品化分析

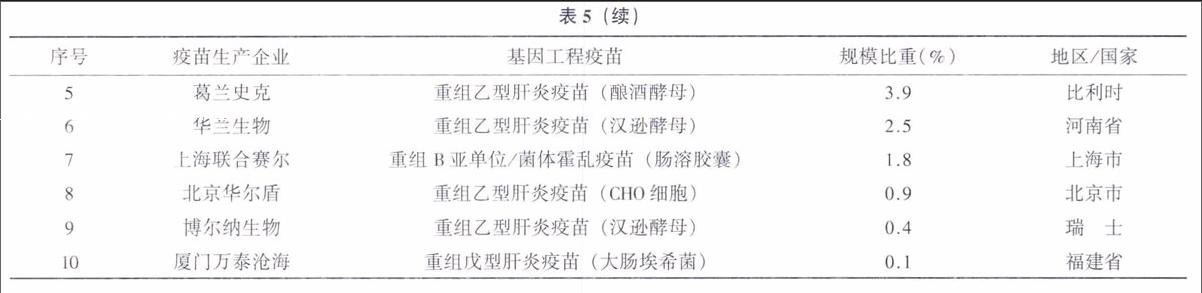

国内商品化的基因工程疫苗中,商品化产品数量规模比重最大的为重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母),占61.9%(表5),表明重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)已成为国内基因工程疫苗市场使用最广泛的商品。

国内实现基因工程疫苗商品化的企业有10家,其中深圳康泰、北京天坛生物、大连汉信、华北制药金坦的基因工程疫苗商品化程度高,占90.4%,说明国内基因工程疫苗商品化集程度高,绝大多数的商品化集中在少数几个企业中。葛兰史克和博尔纳生物为国外企业,商品化规模总量比重比重仅占4.3%。这表明本国企业是当前国内基因工程疫苗的商品化的主要力量。

分析2007—2015年基因工程疫苗与传统疫苗批签发数量发现(图4),基因工程疫苗占全部疫苗的比重一直在25%以下,表明传统疫苗仍是国内主流的商品化疫苗,基因工程疫苗的商品化规模一直不高。

4.5产业化分析

4.5.1生产规模分析

通过对国内基因疫苗生产企业分析发现(图5),国内现有58家符合资质的疫苗生产企业,但是可生产基因工程疫苗的企业只有10家,占17.2%,表明我国疫苗生产主体规模不大,但是基因工程疫苗的生产主体规模更小,这可能会制约基因工程疫苗产量,易导致疫苗供不应求的局面,直接影响基因工程疫苗的产业化。

4.5.2销售规模分析

通过对已获得数据分析,全国共有447家疫苗销售企业(不包括港澳台地区),平均每省约有14家企业(图6),其中,共有14个省份的企业数量高于平均水平,占45%,表明我国疫苗行业的销售主体整体数量水平不高,销售主体数量少也表明当前每个销售主体面临的销售市场份额大,无论是传统疫苗还是基因工程疫苗的销售市场潜力巨大。

分析疫苗销售企业在各省(自治区、直辖市)的分布,企业数量介于10~19之间的省份数量最多,占39%,其次分别是介于1~9、介于20~29以及数量在30以上的省份,分别占26%、20%、9%,无疫苗经营企业的省份有2个(新疆、青海),占6%,表明多数的省份存在10家以上疫苗经营企业,约1/3的省份的疫苗销售企业数量不足10家,疫苗销售企业几乎遍布全国,但是各省份之间的企业数量存在一定差距,有相当数量的省份的疫苗销售市场潜力巨大,需要进一步开发。

4.6基因工程疫苗产业的当前态势

通过对国内基因工程疫苗产业的定量分析,首先国内基因疫苗工程疫苗产业的基础研究和应用研究具有一定的实力,高等院校和科研院所是基础和应用研究的主要力量,但基因工程疫苗的研究转化为商品的数量很少,转移转化水平低;本国企业主导国内基因工程疫苗商品化,但是较之传统疫苗,基因工程疫苗的商品化水平一直不高;国内疫苗产业,乃至基因工程疫苗产业的生产主体规模很小,我国各省(直辖市)以及各地级市的拥有的疫苗销售主体数量水平不高,且分布不均衡,销售市场潜力巨大。同时,领域专家认为当前段受生产成本和技术水平的制约,基因工程苗使用量和种类较少,短期内或是常规疫苗的补充。但长期看,基因工程疫苗优势明显,具有非常广阔的应用前景,有望成为传统疫苗的替代产品。总体上,国内基因工程疫苗产业属于新兴产业,基础研究成果数量多,整体影响力还不大,应用研究成果有一定数量,但是转移转化为可生产产品数量较少,市场化和产业化不足,发展空間较大。

5结论与讨论

本文根据波特经济发展阶段理论和国家时政方针,归纳总结创新驱动发展背景下的产业发展的新特征,在此基础上,分析新背景下的产业竞争情报需求的新特点。针对产业竞争情报需求的新特点,将创新链理论引入产业竞争情报服务中,探索基于产业创新链的产业竞争情报服务策略,以期为产业竞争情报机构提供新的服务视角和思路。基因工程疫苗产业的应用案例表明,基于产业创新链的产业竞争情报服务策略的关注对象兼顾从事基因工程疫苗研究的科研机构(大学)和基因工程疫苗企业,可以兼顾技术创新和产业创新活动,可以满足创新驱动发展背景下的产业竞争情报需求,系统、全面地掌握基因工程疫苗产业创新发展的全过程。

同时,受篇幅所限,本研究提出的产业竞争情报服务的深度和广度具有一定的局限性,采用的应用案例及其分析方法较为简单。未来本研究将在此基础上对情报服务的内容展开更深入的研究以及采用合适的分析方法。